天人合一:喜马拉雅珠宝印象

许晓东

珠宝不仅用于装饰,体现拥有者的地位和财富,更是世界观、文化变迁以及宗教信仰的反映,体现了社会和个体的需求[1]。先民从很久远的时代开始,即从大自然直接获取各种美丽、稀缺的材料,制成各种饰品美化自身,并赋予这些饰品或材料本身以丰富内涵。考察18-20世纪初蒙古、中国西藏、尼泊尔地区的珠宝饰品,似乎在某种程度上也呼应了这一推论:生存环境恶劣的喜马拉雅地区,人体的装扮更为艳丽、夺目,饰品与宗教的关系更为密切,希冀饰品能带来好运的愿望更为殷切。饰品成为宗教以及个体、社会需求的最可视化体现之一。另一方面,人类创造的神祗形象,常见华丽饰品装扮。这些饰品,与人类自身所佩戴、使用者,往往可资比较。这一现象,在18-20世纪的喜马拉雅地区表现得尤为明显。它又与上述喜马拉雅地区居民对待珠宝饰品的态度互为因果。中国西藏与尼泊尔珠宝饰品的题材与宗教的密切关系、人神饰品的互鉴互借、珠宝饰品及其材料的丰富寓意,均凸显了喜马拉雅地区珠宝天人合一的特质。

一、与神相伴

18世纪至20世纪初,蒙古、中国西藏及尼泊尔地区都以鲜艳、华丽的首饰、服饰著称。蒙古族的头饰多姿多彩,不同部落各不相同,并成为部落标志。通观蒙古族珠宝饰品,造型、纹饰更多地体现出受汉文化及满族文化影响的痕迹。佛教之影响主要体现在八宝纹(法螺、法轮、宝伞、华盖、莲花、宝瓶、双鱼、盘长)、主藏宝纹、瑞兽紫班扎(荣耀之脸Face of Glory)等的使用。

中国西藏珠宝饰品中的佛教母题可谓无处不在。除却上述蒙古族饰品所见者外,形式和种类都更加丰富多样。藏人无论男女、贫富都带嘎乌,只是材质有所不同;或斜挎于左腋下,或挂于胸前,或套于长辫上盘在头顶,成为藏族男女最普遍佩戴的护身符式饰品。嘎乌的形式多样。佛龛形嘎乌为男士专享。女式嘎乌形式丰富。有一类作两个四边形错迭作八角星形,而八角星是印度教和佛教图像中曼荼罗的基本形式。这类嘎乌盒下端常作金刚杵形。所有嘎乌大都内奉各式神祗(如佛、菩萨、度母)、金质经文,或是象征圣灵之物。盒表往往装饰与佛教甚至印度教有关的神祗或图案,如佛教的紫班扎、金翅鸟、四方动物神(虎、狮、龙、金翅鸟)、十字金刚杵、诸神祗,印度教的象神、那伽蛇神等等。神祗手持之法器,如小型金刚杵、铃被穿连在数珠中(图一至图五)。中国西藏妇女的腰饰,有的直接就作金刚杵形。锤揲或以宝石镶嵌的莲花座、宝瓶、宝珠等等更是比比皆是。

尼泊尔之珠宝饰品,更多受到印度和印度教的影响,因此多见印度教之母题,诸如蛇神那伽,印度教创世主神毗湿奴及其化身克里希纳(Krishna)、坐骑金翅鸟,印度教最强大的保护神杜尔迦(Durga)等等(图五)。如金母神仪式项饰(图六),十四块梯形牌饰表面饰十四位神祗,顺时针分别为带翼且手持花圈的持明者(Vidyadhara)、大自在天女神母(Mahesvari)、大自在天神母化身、大梵天神母(Brahmani)、毗湿奴神母(Vaishnavi)、财神马哈拉克希米(Mahalakshmi)、战神库玛拉(Kumara)的配偶卡乌玛丽(Kaumari)、象头神加纳什(Ganesha)、因陀罗神母(Indrani)、女战神昌孟达(Chamunda)、猪面人身光明女神华拉希(Varahi)、卡乌玛丽化身、财神马哈拉克希米及持明者。此件饰品集十四神祗形象于一器,颇为少见。除盛行的印度教装饰母题外,生活在中国西藏与尼泊尔接壤地区的人们,或与西藏联系密切的纳瓦尔人,其珠宝饰品也会使用佛教母题。佛教及印度教信仰在两地珠宝饰品上淋漓尽致的表现,超越其他任何民族。

二、饰人若神与饰神若人

中国西藏、尼泊尔民众对佛教或印度教的无上尊崇,使得人、神之间的关联变得紧密,特别是在中国西藏,曾经有过一个时期喇嘛在藏族人口中占了很大比例,更加模糊了精神与日常的界限[2]。除却上述宗教母题成为珠宝饰品的重要图案外,神、人之间的关联还表现为:人被尊奉为神,其形象与神祗形象一样成为珠宝饰品的装饰母题;选定的人佩戴代表该神的特定珠宝首饰装扮成神;人将自己的珠宝饰品奉献给神以装扮神像,以达至个体与神之间的永久联系与特别护佑。

以中国西藏为例,历史上著名的帝王、宗教领袖同样被藏民奉若神明,視为神的化身,或塑像供奉,或将其形象融入珠宝饰品的设计中。格萨尔王是中国西藏历史上的史诗级人物,被视为莲花生大士的化身,其形象出现在一长方片饰上,格萨尔王作骑马、着王者之服行进于天庭的形象(图七)。宗喀巴(1357-1419)为藏传佛教格鲁派祖师,被视作象征智慧的文殊菩萨之化身,其在格鲁派盛行的中国西藏、蒙古地区尤其受到崇奉。铜鎏金宗喀巴大师小像应是随身携带的供奉之物。另一件叶形金嘎乌盒,于累丝地上以绿松石镶嵌米拉日巴尊者闲坐于莲花座上(图八)。米拉日巴尊者(1052-1135)为噶举派祖师,在传布藏传佛教噶举派教义中居功至伟。

在特定的宗教仪式、法事或庆典场合,特定的人还会佩戴与神祗一样的冠饰、珠宝扮演神祗。如铜鎏金五叶冠,为尼瓦尔族最高等祭司“瓦吉拉查尔亚”(Vajracharya)在进行佛教密宗仪式时佩戴(图九、图十)。又如圆形耳钉,神像所戴与人无异(图十一、图十二)。tikma项圈常由尼瓦尔女童在ihi仪式(嫁给毗湿奴的象征仪式)中,男童在仪式庆典(如KrishnaJansasthami),以及仪式性舞蹈中使用;或由刚满77岁又7个月7天的妇女在特定仪式(梵文:BhimaRatha,尼文:JyaJhanko)中佩戴,达到此年纪的老人被视为可通往神界(图十三)。有些饰品,人、神之间的界限模糊,譬如璎珞(图十四)。再如西藏贵族仪式场合佩戴的成对肩饰(图十五),居然亦可镶嵌于神像之冠作为装饰(图十六)。人、神饰品之交融于此可见一斑。

信徒为表达其虔诚,不仅捐造神像或神像之华冠,还常将自身佩戴的嘎乌、耳饰、头饰、项链作为供奉,披挂于神像之上,并希望以此获得神灵的护佑。大昭寺供奉的一尊释迦牟尼佛像,周身装饰各式嵌宝石首饰(图十七)。这些珠宝首饰的形制,在现存18-20世纪饰品中不难见到。珠宝于此实则成为信徒个体的象征,信徒藉助这些供奉的饰品永久地与神相联系,而且信徒也相信这样做可获得神祗的长久的、特别的护佑。

三、天地之精

金银等贵金属以及各色宝石,在中外历史上为很多民族所珍视,不仅用来美化身体、标示财富、等级[3],还被赋予各种含义。蒙古、中国西藏、尼泊尔亦不例外。金、银是三地饰品之首选。其他天然宝石还包括海水珍珠、螺钿、绿松石、珊瑚、琥珀、青金石、砗磲、石青、玛瑙、紫晶、玉、琥珀以及各种透明宝石(图十八、图十九)。金银和宝石的含义各不相同。黄金在中国西藏和尼泊尔象征纯洁、太阳、阳性或是太阳神,被认为有助于保护大脑、增强记忆以及促进生殖。黄金的地位甚至超越任何宝石。银则是月亮或阴性的象征。藏人和生活在中国西藏与尼泊尔接壤地区的人们最崇尚珊瑚、绿松石、天珠、琥珀。珊瑚的红色被藏人视为吉祥色。在印度,珊瑚则与火星神及象头神相关联。琥珀不仅为生活在中国西藏与尼泊尔接壤地区的人们所使用,亦为藏人所珍视,被认为是健康、纯洁、好运、和平的象征,有助治疗眼疾[4]。

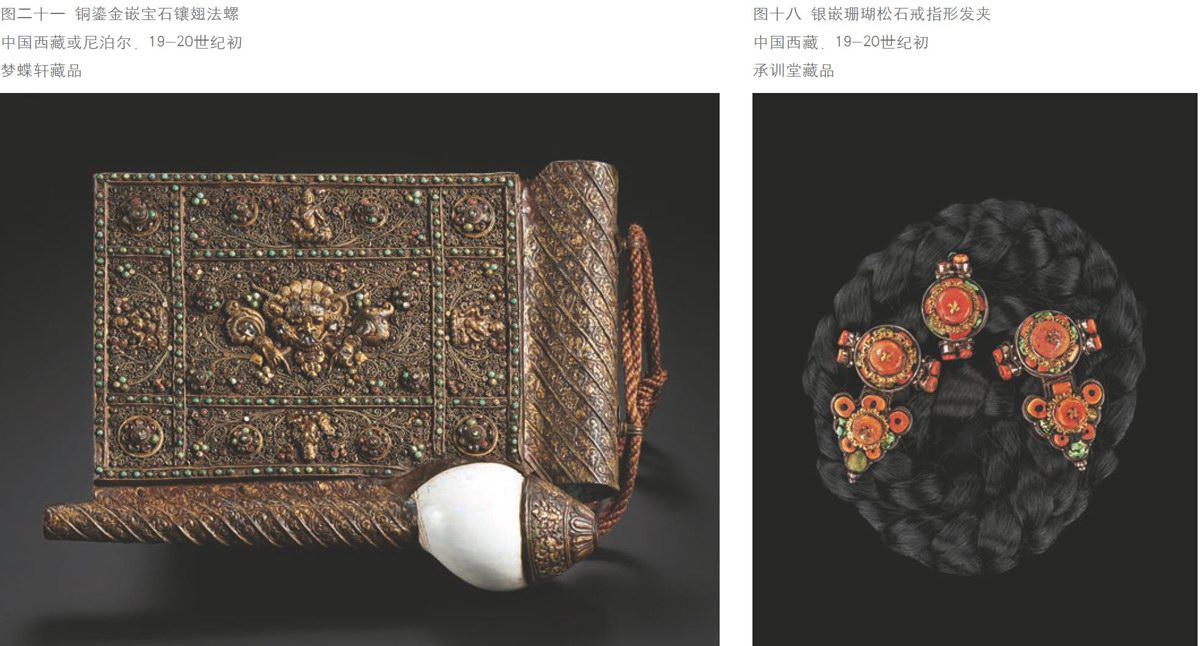

人类因多重愿望和目的普遍珍视、使用金银、珠宝,与佛经对这些材质的认同亦相契合。佛经中随处可见的“宝”字是最直接的证明。佛经也有所谓“七宝”,虽然与经书中之“七宝”不完全一致,但无一例外都是珍贵材质。如《佛本行经》合七宝为金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、珊瑚、颇黎(水精)。《妙法莲花经》记载信徒为求佛道而“行施金银、珊瑚、真珠、摩尼、车渠、玛瑙”;“供养舍利者,其万亿种塔”,饰以“金银及玻璃,砗磲与玛瑙,玫瑰琉璃珠”;释迦摩尼在菩提树下成佛之时,天空下起珠宝雨[5]。这些记载都清楚地传达出金银珠宝也是佛教中美好和圆满的体现(图二十、图二十一)。

综观蒙古、中国西藏、尼泊尔珠宝饰品可以看到,因历史与地缘的原因,三地珠宝虽均别具一格,但蒙古与中国西藏、中国西藏与尼泊尔、甚至尼泊尔与印度的珠宝饰品之间,无论功能、工艺、材质、题材或多或少都存在一定的关联。在古今中外珠宝所共有的诸功能,如美化身体、标示财富、地位、等级等之外,中国西藏、尼泊尔珠宝饰品之间表现出更多共性,这不仅表现在对材质、装饰纹样的选择,更体现在珠宝背后所蕴含的人文意义及其体现的人神交融上。两地珠宝饰品所凸显的天人合一,在其他任何民族、文化中都十分罕见。

本文插图均为“雪漠玲珑:喜马拉雅和蒙古珍品Jewels of Transcendence: Himalayan and Mongolian Treasures”展(香港中文大學文物馆2018年9月30日至2019年2月24日)之展品。

[1 ]Hannelore Gabriel: Jewelry of Nepal, Thames and Hudson, 1999年,第12页。

[2]安旭主编《藏族服饰艺术》,南开大学出版社,1988年,第41页。

[3]王钦若等编《册府元龟》卷九六一:“吐蕃……爵位则以宝珠、大瑟瑟、小瑟瑟、大银、小银、大瑜石、小瑜石、大铜、小铜等为告身,以别高下。”中华书局,1989年。

[4]Jane Casey Singer、Daphne Rosenzweig:Gold Jewelry,from Tibet andNepal,第32—36页;Hannelore Gabriel Jewelry of Nepal,第48—59页。

[5]李淼、郭俊峰主编:《佛经精华·妙法莲花经》,时代文艺出版社,1998年,第33、74、182、468页。