喉罩与气管插管在烧伤患者全身麻醉气道管理的Meta分析

欧英余,张 薏

(1.成都市妇女儿童中心医院麻醉科 610091;2.成都市曼丽美妇产医院麻醉科 610091)

烧伤手术多为颌面部、颈胸部、腹部、四肢等部位的切痂植皮、瘢痕松解、皮肤扩张手术,取皮和植皮面积较大,常需要在全身麻醉(简称全麻)下行手术,而烧伤患者由于头颈部烧伤急性期水肿或者后期瘢痕的挛缩容易导致气管插管(endotracheal tube,ETT)困难,甚至插管失败[1]。喉罩(laryngeal mask airway,LMA)通气道是根据人体咽喉部解剖结构设计,安置于咽喉腔,行控制通气的人工通气道,操作较简单,因其不经过声门,可以避免对咽喉部、气道的刺激。但由于其密封性不如ETT强,存在胃内容物反流误吸的可能,且LMA通气不能耐受气道高压,在一定程度上限制了其临床应用。本研究检索了PubMed、EMbase、Cochrane Library、中国期刊全文数据库(CNKI)等数据库从建库到2017年5月的相关文献资料,并进行了Meta分析,全面评价ETT和LMA两种通气方式,以期为临床麻醉的应用提供科学的循证医学依据。

1 资料与方法

1.1文献检索策略 计算机检索PubMed、EMbase、Cochrane Library、CNKI、维普数据库(VIP)、中国生物医学文献数据库(CBM)和万方数据库。中文数据库检索词以气管插管、喉罩、烧伤为关键词;英文数据库检索词以Laryngeal mask airway、Endotracheal tube、Tracheal intubation、Burn为关键词。查找时间从建库以来至2017年5月国内外所有发表的关于LMA和ETT应用于烧伤患者全麻气道管理的相关随机对照组试验(RCT)。

1.2方法

1.2.1文献纳入和排除标准 (1)研究对象:国内外公开发表的关于LMA和ETT在烧伤患者全麻手术围术期气道管理的RCT。(2)纳入标准:对ETT或者LMA的使用进行了随机分组;详细记录了术中血流动力学变化、术后不良反应情况。(3)排除标准:个案报道、回顾性研究、Meta分析研究;非随机对照组、数据描述不清楚、不完善;血流动力学指标观察不一致;内容重复刊登的研究。(4)结局指标:首次插管成功率;血流动力学参数包括心率(HR)、平均动脉压(MAP);拔管反应和术后不良反应,包括喉痉挛、声音嘶哑和咽喉不适等。

1.2.2资料提取和文献质量评价 按Cochrane Handbook 5.0版的质量评价标准,由两名研究者独立查阅所获文献标题和摘要,排除不符合文献,纳入符合标准文献。然后交叉核对,并由第3名研究者协助解决分歧。提取资料按照以下内容,(1)一般资料:作者姓名、国籍、题目、发表日期和文献来源;(2)研究特征:研究对象的数量、分组、ASA分级、麻醉方式、术前用药种类和剂量;(3)观察指标:两组患者首次插管成功率、麻醉前(T1)、插管前(T2)、插管即刻(T3)、拔管前(T4)、拔管即刻(T5)5个时间点HR、MAP的变化、插管和拔管反应、术后并发症。质量评价项目包括分配方法是否随机、分配隐藏是否正确、有无盲法的实施、结果数据是否完整、有无选择性报告研究结果及其他偏倚来源等。

1.3统计学处理 数据均采用RevMan 5.3软件对所选取的文献进行Meta分析。连续变量采用加权均数差值(MD)为疗效分析统计量,计数资料采用相对危险度(RR)。采用χ2检验分析各研究间的异质性,如各研究有统计学同质性(P≥0.10,F≤50%),采用固定效应模型(FEM)进Meta分析;各研究存在统计学异质性时(P<0.10,F>50%),需要分析异质性的来源,亚组分析和敏感性分析。若研究间仍有异质性,采用随机效应模型(REM)进行分析。当纳入的数据足够多,用软件对分析结果绘制漏斗图分析以判断是否存在发表偏倚。各效应量均以95%CI表示,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

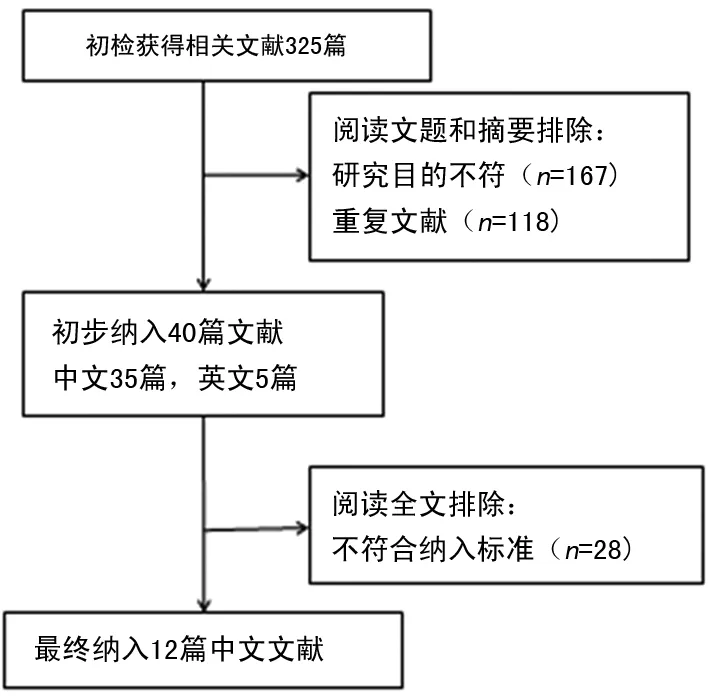

2.1文献检索结果和质量评价 共检出相关文献325篇,通过阅读文题和摘要,排除不符合的文献,最后纳入12篇RCT[1-12],共纳入573例患者,见图1。

图1 文献筛选流程及结果

表1 纳入研究的基本特征

2.2方法质量评价和基本特征 共检出相关文献325篇,纳入12个RCT,共计573例患者,各研究的基本特征见表1。12个RCT均提及随机,其中5篇[2-4,6,12]文章描述随机方法。12个RCT均未报道分配隐藏方法及盲法,从文献内容也无法准确判断。根据原文提供的信息可以判断均对数据进行了完整的收集、报道。

2.3Meta分析结果

2.3.1首次插管成功率 两组患者首次插管成功率比较,差异无统计学意义(RR=1.57,95%CI:0.91~2.70,P=0.10),见图2。

2.3.2血流动力学改变 本研究分析了各RCT在T1、T2、T3、T4、T55个时间点HR、MAP的改变,结果显示LMA组在T3和T5时间点的HR、MAP变化均明显低于ETT组(P<0.05),见表2。

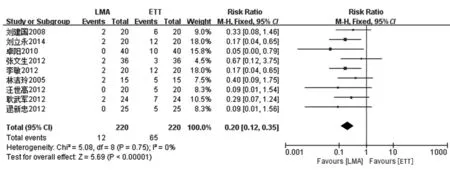

2.3.3拔管反应和术后不良反应 在拔管反应(RR=0.09,95%CI:0.04~0.20,P<0.01)、声音嘶哑(RR=0.13,95%CI:0.02~0.70,P=0.02)和咽喉不适(RR=0.20,95%CI:0.12~0.35,P<0.01)等方面,LMA组患者发生率低于ETT组(P<0.05)。术后喉痉挛两组患者比较,差异无统计学意义(RR=0.17,95%CI:0.03~0.97,P=0.05)。573例患者中只有1例LMA使用患者发生了返流误吸。两组患者拔管和术后不良反应发生率Meta分析,见图3~5。

2.3.4发表偏倚 Egger回归分析显示,发表偏移系数为0.43,截距为-0.17,P=0.53,文章存在发表偏移的可能性不大。

图2 两组患者首次插管成功率Meta分析

图4 两组患者术后声音嘶哑发生率Meta分析

图5 两组患者术后咽喉不适发生率Meta分析

3 讨 论

烧伤患者的切痂植皮手术多为二次以上手术,面积较广,时间较长,为保证患者的安全,多需要在全身麻醉气管插管下行手术,但反复多次气管插管增加了对咽喉部的刺激,LILIANG等[13]报道随着烧伤程度的加重,病情的进展,特别是重度和特重度烧伤,患者体内的炎症因子释放也会逐渐升高,毛细血管通透性增强,大量蛋白质和水分丢失明显,呼吸道分泌物增多,气道敏感性增高,患者容易出现气道高敏、高阻力、呼吸功能不全,甚至呼吸衰竭,此时加上气管导管的刺激非常容易导致咽喉水肿、出血、痉挛、上呼吸道梗阻、窒息等严重并发症。同时,ETT又可能引起机体的应激反应,血中儿茶酚胺分泌增加、血压升高、HR增快,心律失常,如处理不当,会导致严重的后果,极大地增加了围术期麻醉的风险。

自1983年英国麻醉医生BRAIN[14]发明LMA,历经几代改良更新,目前已广泛应用于临床。LMA是一种介于面罩和ETT之间的通气工具,与面罩相比,LMA更接近声门,不受呼吸道解剖特点的影响,对通气的管理更方便;与ETT相比,LMA操作简单,不经过声门进入气管,不造成对喉头的损伤,对咽喉部刺激更小,对呼吸和循环干扰小[15]。但目前临床上所使用的LMA,基本都是不带套囊的,这导致LMA的密封性不如ETT,对饱胃或者禁饮禁食时间不足的患者,面罩加压给氧或者气道压力过高时容易导致胃内容物的返流误吸,限制了其临床应用。

LMA操作不复杂,有研究认为即使没有经验的人插LMA也比插气管导管更容易,速度更快[16]。但本研究结果分析显示,两组患者首次插管成功率比较差异无统计学意义(P>0.05),说明不管是行ETT还是LMA置入,难易度差别不大,就插管而言没有绝对的优势。血流动力学方面,本系统评价结果显示,LMA组,在LMA置入即刻和拔出即刻,HR和MAP的变化明显低于ETT组,说明LMA在插入期及麻醉恢复期血液动力学相对更稳定。术毕患者清醒后,LMA组拔管反应、术后咽喉部不适等并发症的发生率低于ETT组(P<0.05),12个RCT,573例患者只有1例LMA使用者发生了返流误吸,经处理后没有后遗症发生,以上结果说明LMA在拔管期及术后并发症较少,患者舒适度更好,安全性较高。其机制可能与LMA未通过声门插入气道,不刺激会厌感受器,对咽喉部的刺激更小,术毕易耐受,患者清醒后不会剧烈挣扎,而加重咽喉部的摩擦,术后喉痉挛、咽痛、声音嘶哑的发生率明显降低。

虽然分析结果显示,LMA组返流误吸的发生率也不高,但在使用LMA的过程中也需要注意:(1)LMA没有套囊,密闭性稍差,对于饱胃患者,特别是术前禁食禁饮时间不够的患者存在误吸返流的风险,术前注意抗胆碱药物的使用,术中注意升高胃内压药物的使用,有消化道返流疾病患者禁用LMA通用方式;(2)手术复杂,手术时间长,侧卧或者俯卧体位的患者不宜使用LMA;(3)LMA内口的格孔小而密,不易经外口清除呼吸道分泌物,术中加强监测,及时吸引;(4)要防止LMA过度充气,避免引起舌肿胀或压迫喉壁的一些神经,使得神级损伤或麻痹[7,17-18]。

随着临床舒适化麻醉的要求的提高,麻醉既要满足患者的手术要求,又要对患者生理影响较小,传统的ETT麻醉虽然也能满足患者的手术要求,但其插管、拔管时对咽喉部的刺激、血流动力学的影响以及术后并发症的问题,逐渐被新型LMA所取代,但在LMA的使用中也要尽量避免手术时间长、饱胃和特殊体位的手术患者。

综上所述,本研究结果显示,在烧伤患者全麻的气道管理中,LMA不管是插管还是拔管时血流动力学都更稳定,术后不良反应发生率更低,是一种安全有效的全麻通气装置,可为临床舒适化麻醉提供理论依据。但本研究纳入的文献,对于烧伤手术的时间、部位及术中药物使用情况均存在一定的差异,文献异质性和质量,可能会影响到最后结果。同时,由于有的文献未报道具体的随机方法,分配方案的隐蔽可能存在选择偏倚,未使用盲法可能存在测量偏倚,还需要大样本多中心的研究进一步验证。本系统评价所用资料均为国内国外已经发表的文献,缺乏如专题报告、未发表的资料、政府报告和其他传统或非传统文献来源的证据,因此,还需要谨慎对待以上结论。