枳术宽中胶囊辅助治疗功能性消化不良患者及对胃动素、胃泌素和营养状况的影响

吴中平 徐 意 李 伟 吴晓茹 汤婉芬

功能性消化不良主要是指患者具有源于胃十二指肠区域的餐后饱胀感、上腹痛、早饱等症状,排除可能造成上述症状的代谢性、系统性和器质性疾病[1-2]。流行病学调查显示,功能性消化不良发病率呈不断上升趋势,具有较高的复发率,严重影响患者生活质量[3]。目前,临床上治疗功能性消化不良主要采用促进胃动力、根除幽门螺杆菌、抑制胃酸等方法,但效果不理想,复发率较高[4-5]。近年来,中医药治疗功能性消化不良取得良好临床疗效[6-7]。本文研究枳术宽中胶囊辅助治疗功能性消化不良患者及对胃动素、胃泌素和营养状况的影响。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取我院2015年9月—2017年9月收治的功能性消化不良患者74例,按照随机表法分为观察组与对照组。观察组37例,女15例,男22例,年龄 24~72 岁,平均(43.67±4.61)岁,病程 9 个月~10年,平均(4.59±1.24)年;对照组 37例,女 14例,男 23例,年龄 26~70岁,平均(44.57±5.13)岁,病程 11个月~9年,平均(4.38±1.30)年。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:(1)年龄24~72岁;(2)符合罗马Ⅲ功能性消化不良诊断标准[8]:①患者表现为上腹痛、餐后饱胀、上腹灼热感等,病程6个月以上,且近3个月症状持续;②内镜检查无胃及十二指肠溃疡、肿瘤及糜烂等器质性病变,也无上述疾病病史者。排除标准:(1)由胃、肠器质性病变(如胃肠息肉、消化性溃疡、反流性食管炎、肿瘤等)所致者;(2)排除肝胆胰疾病;(3)合并肺、肾、心功能严重异常者;(4)精神疾病者;(5)妊娠及哺乳期妇女。本研究经医院伦理委员会审核通过患者自愿加入研究,签订知情同意书。

2 方法

2.1 治疗方法 对照组给予多潘立酮片(海南亚洲制药有限公司,批号 1412062,规格:10mg/片)10mg/次,1天3次,饭前30min口服。观察组在对照组基础上给予枳术宽中胶囊(山西双人药业有限责任公司,批号1407281)4粒,1天3次,饭前30min口服。两组疗程均为4周。

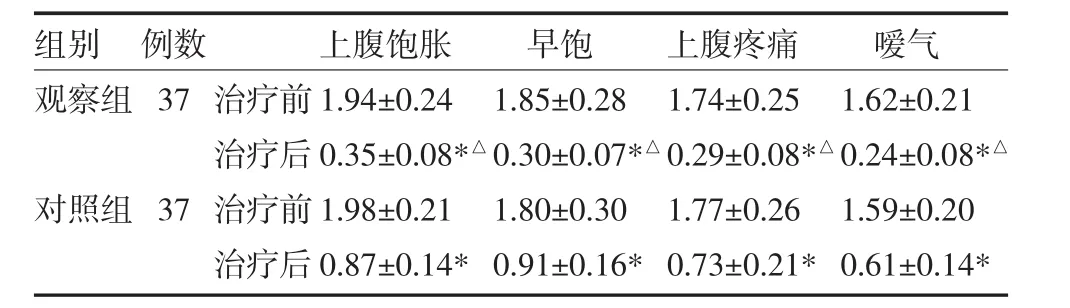

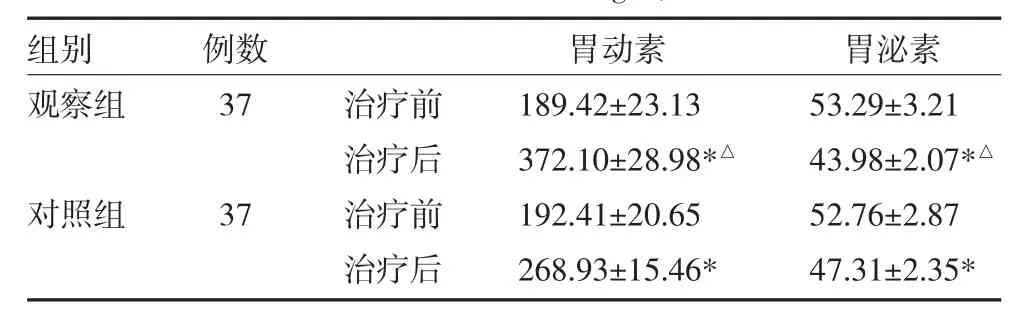

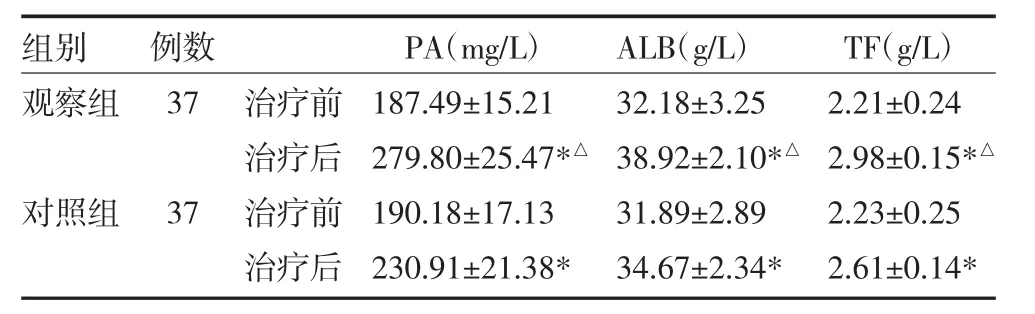

2.2 观察指标 (1)观察两组治疗前后主要症状积分[9],包括上腹饱胀、早饱、上腹疼痛、嗳气,按照病情严重程度,分为0分(无)、1分(轻度)、2分(中度)、3分(重度);(2)观察两组治疗前后血浆胃动素和胃泌素水平变化,分别于治疗前后采集3mL外周静脉血,分离血浆,置于-70℃下保存待测,应用日本岛津公司CL-770全自动生化分析仪,采用ELISA法测定两组患者胃动素和胃泌素含量;(3)观察两组治疗前后营养状况指标变化,分别于治疗前后采集3mL外周静脉血,分离血清,免疫透射比浊法测定前白蛋白(PA)含量,溴甲酚绿法测定白蛋白(ALB)含量,ELISA法测定转铁蛋白(TF)含量;(4)观察两组不良反应发生情况;(5)观察两组随访6个月复发情况,以患者表现为上腹痛、餐后饱胀、上腹灼热感等,病程6个月以上,且近3个月症状持续为复发。

2.3 统计学方法 应用SPSS22.0统计软件,计数资料采用 χ2检验,计量资料以均数±标准差(±s) 表示,采用t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

3 结果

3.1 疗效标准[9](1)治愈:患者上腹痛、餐后饱胀、上腹灼热感等主要症状消失;(2)好转:患者上腹痛、餐后饱胀、上腹灼热感等主要症状改善;(3)无效:患者上腹痛、餐后饱胀、上腹灼热感等主要症状无改善。总有效率=(治愈+好转)/总患者×100%。

3.2 两组患者疗效比较 观察组37例中治愈24例、好转11例、无效2例,对照组37例中治愈13例、好转13例、无效11例。观察组治疗总有效率(94.59%)高于对照组(70.27%),差异有统计学意义(P<0.05)。

3.3 两组患者治疗前后主要症状积分比较 两组治疗前上腹饱胀、早饱、上腹疼痛和嗳气积分比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组治疗后上腹饱胀、早饱、上腹疼痛和嗳气积分较治疗前降低,差异有统计学意义(P<0.05);观察组治疗后上腹饱胀、早饱、上腹疼痛和嗳气积分低于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组功能性消化不良患者治疗前后主要症状积分比较(分,±s)

表1 两组功能性消化不良患者治疗前后主要症状积分比较(分,±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05

组别观察组例数37对照组37治疗前治疗后治疗前治疗后上腹饱胀1.94±0.24 0.35±0.08*△1.98±0.21 0.87±0.14*早饱1.85±0.28 0.30±0.07*△1.80±0.30 0.91±0.16*上腹疼痛1.74±0.25 0.29±0.08*△1.77±0.26 0.73±0.21*嗳气1.62±0.21 0.24±0.08*△1.59±0.20 0.61±0.14*

3.4 两组患者治疗前后胃动素和胃泌素水平比较两组治疗前胃动素和胃泌素水平比较差异无统计学意义(P>0.05);两组治疗后胃动素水平较治疗前增加而胃泌素较治疗前下降(P<0.05);观察组治疗后胃动素水平高于对照组而胃泌素低于对照组(P<0.05)。见表 2。

表2 两组功能性消化不良患者治疗前后胃动素和胃泌素水平比较(ng/L,±s)

表2 两组功能性消化不良患者治疗前后胃动素和胃泌素水平比较(ng/L,±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05

组别观察组例数37对照组37治疗前治疗后治疗前治疗后胃动素189.42±23.13 372.10±28.98*△192.41±20.65 268.93±15.46*胃泌素53.29±3.21 43.98±2.07*△52.76±2.87 47.31±2.35*

3.5 两组治疗前后营养状况比较 两组治疗前PA、ALB和TF水平比较差异无统计学意义(P>0.05);两组治疗后PA、ALB和TF水平较治疗前升高(P<0.05);观察组治疗后PA、ALB和TF水平高于对照组(P<0.05)。见表 3。

3.6 两组不良反应比较 观察组治疗期间出现恶心1例、口干1例,对照组治疗期间出现恶心4例、头痛2例、口干4例。观察组不良反应发生率5.41%(2/37) 低于对照组的 27.03%(10/37)(χ2=6.366,P<0.05)。

表3 两组功能性消化不良患者治疗前后营养状况比较(±s)

表3 两组功能性消化不良患者治疗前后营养状况比较(±s)

注:与本组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,△P<0.05;PA:前白蛋白;ALB:白蛋白;TF:转铁蛋白

组别观察组例数37对照组37治疗前治疗后治疗前治疗后PA(mg/L)187.49±15.21 279.80±25.47*△190.18±17.13 230.91±21.38*ALB(g/L)32.18±3.25 38.92±2.10*△31.89±2.89 34.67±2.34*TF(g/L)2.21±0.24 2.98±0.15*△2.23±0.25 2.61±0.14*

3.7 两组随访6个月复发情况 观察组随访6个月复发1例、对照组随访6个月复发8例。观察组随访6个月复发率2.70%低于对照组的21.62%,差异有统计学意义(P<0.05)。

4 讨论

功能性消化不良属中医“胃脘痛”、“痞满”等范畴,中医认为其发病主要与肝、脾、胃相关[9-10]。肝脾胃同属中焦,脾胃主水谷运化,肝主疏泄,水谷精微之布主要依赖肝的疏泄调达[11]。七情过激会造成肝气郁结、疏泄失职、气机不利、横逆犯胃,从而使脾胃功能失常而导致一系列消化不良症状[12]。枳术宽中胶囊以古方枳术丸为基础,其中白术具有健脾化湿功效,枳实具有行气导滞、消除痞满功效,柴胡具有疏肝解郁、升脾胃之清气功效,山楂具有消食、助运化功效[13]。全方可奏健脾消积、疏肝理气功效。药理研究[14-15]表明,枳术宽中胶囊具有兴奋胃肠、增强胃肠蠕动、兴奋胃肠道M受体、促进胃排空作用,从而调节胃肠功能。本研究显示,观察组治疗总有效率高于对照组(P<0.05);观察组治疗后上腹饱胀、早饱、上腹疼痛和嗳气积分低于对照组(P<0.05);观察组不良反应发生率低于对照组(P<0.05);观察组随访6个月复发率低于对照组(P<0.05)。

功能性消化不良患者容易出现饱胀、食欲下降等消化不良症状,反复或长期出现,导致营养摄入不足,甚至引起营养不良[16]。本研究显示,观察组治疗后PA、ALB和TF水平高于对照组(P<0.05),认为枳术宽中胶囊可改善患者营养状况。一般认为[17-18],功能性消化不良发病机制与胃运动功能异常关系紧密,胃肠运动受内分泌、体液和神经多因素调节,胃动素和胃泌素等胃肠激素对胃肠运动调节具有重要作用。胃动素主要是对胃肠动力起兴奋作用的一种胃肠激素,具有较强的刺激上消化道收缩运动,减少消化液在胃内存留时间;胃泌素能够引起胃窦收缩和胃底舒张,延迟胃排空[19]。本研究发现,观察组治疗后胃动素水平高于对照组而胃泌素低于对照组(P<0.05),认为枳术宽中胶囊改善患者胃肠运动。

综上所述,枳术宽中胶囊辅助治疗功能性消化不良患者疗效较好,且可提高胃动素和降低胃泌素,改善患者营养状况,复发率低,不良反应较轻,临床用药安全性良好。