早期气管切开治疗重症急性脑血管病52例临床疗效观察

朱晓娜,李天浩,郭 珍,许 红,杨志宏

(1.陕西中医药大学附属医院,陕西 咸阳 712000;2.陕西中医药大学第二附属医院,陕西 咸阳 712000)

重症急性脑血管病是指危及患者生命的脑血管病,常由于患者的脑组织出现缺血和缺氧而造成脑细胞的水肿和颅内压升高及中枢神经系统损害等情况[1],临床主要表现为突然丧失意识,并在短时间内进入深度昏迷状态,同时伴有颅内压增髙的症状及体征,部分患者可发生脑疝而导致呼吸功能障碍,是目前导致人类死亡的三大重要疾病之一[2]。由于该病发病急骤、病情变化快,特别是合并严重的肺部感染时,会出现痰液堵塞呼吸道、呛咳误吸及心跳呼吸骤停的风险,致残率与病死率极大。对于急性重症脑血管病采取合理有效的诊疗措施是降低死亡率的关键。我科2010年3月~2016年3月对危及生命的重症脑血管病患者给予早期气管切开术,明显降低了死亡率,同时提高了GCS评分、降低了并发症的发生率,对于获得的临床资料进行回顾性研究,现报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料:本次研究对象均来自2013年2月~2016年10月在我院脑病四科住院的重症脑血管病患者,共52例,根据患者家属意愿分为愿意接受早期气管切开术组(治疗组)和拒绝早期气管切开术组(对照组)。纳入标准:①所有患者均经头颅CT或MRI检查证实脑出血或脑梗死,符合1996年全国脑血管病会议制定的脑血管病诊断标准[3];②年龄≥18岁;③发病时间<24 h;④既往无脑血管病史;⑤家属拒绝外科手术治疗。排除标准:①颅内感染性、占位性疾病及晚期帕金森综合征患者;②年龄<18岁;③既往神经系统病变遗留严重后遗症;④颅脑外伤;⑤合并其他系统恶性疾病;⑥合并有严重心、肝、肾等重要脏器功能衰竭。治疗组22例,其中男14例,女8例,平均年龄(72.4±8.1)岁;对照组30例,其中男18例,女12例,平均年龄(74.3±7.7)岁。两组患者间年龄、性别、病种构成比、合并症及入院时GCS、NIHSS评分等方面数据进行分析比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2治疗方法:两组患者于治疗前均行血常规、尿常规、肝肾功能、心电图及头颅影像学等检查及GCS评分测定,符合重症脑血管病的诊断标准且无明显禁忌证。两组均给予常规的脱水降颅压、脑组织保护、防治并发症等内科保守治疗,治疗组在常规治疗基础上给予24 h内早期气管切开术[4],对照组24 h后行气管切开术。早期气管切开术指征:符合重症脑血管疾病的诊断标准,且有下列之一项者即可气管切开:①发病2~6 h内意识障碍严重昏迷者;②发病后短时间内出现呼吸表浅、鼾式呼吸、呼吸道分泌物较多者;③脑干出血量>8~10 ml者;④心电监护示指脉氧<93%者;⑤动脉血气分析示PaO2<60 mm Hg(1 mm Hg=0.133 3 kPa)者;⑥病情处于急性期,合并有呼吸系统感染,痰液量多黏稠者;⑦反应性肺水肿。

1.3疗效评定:①死亡率:以患者发病后3个月或3个月内死亡为观察终点,统计分析两组患者发病后1周、2周及3月的死亡率;死亡率=死亡例数/总例数×100%。②GCS评分:对两组患者治疗前进行GCS评分,治疗3个月后存活患者再次进行GCS评分,对比治疗前后获得的数据并进行统计分析。③并发症:主要包括肺部感染、肾功能衰竭、心力衰竭、上消化道出血及电解质紊乱,对两组患者中发生以上并发症的病例数进行统计分析。

2 结果

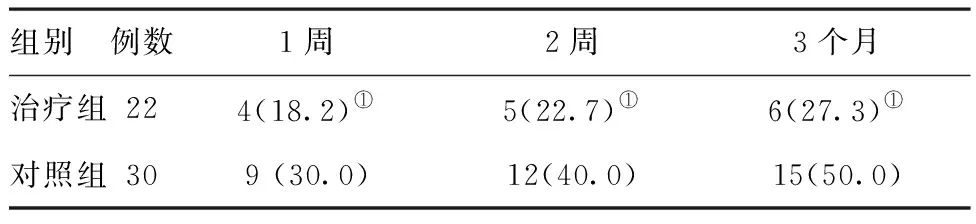

2.1两组患者发病后1周、2周及3个月时对其死亡率进行比较:治疗组死亡率明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1两组患者病死率的比较[例(%)]

组别例数1周2周3个月治疗组224(18.2)①5(22.7)①6(27.3)①对照组309 (30.0)12(40.0)15(50.0)

注:与对照组比较,①P<0.05

2.2两组患者治疗前及治疗后3个月时对其进行GCS评分进行比较:对照组治疗后GCS评分较前增加,差异有统计学意义(P<0.05),治疗组GCS评分较前明显增加,差异有统计学意义(P<0.01);两组GCS评分增加值相比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

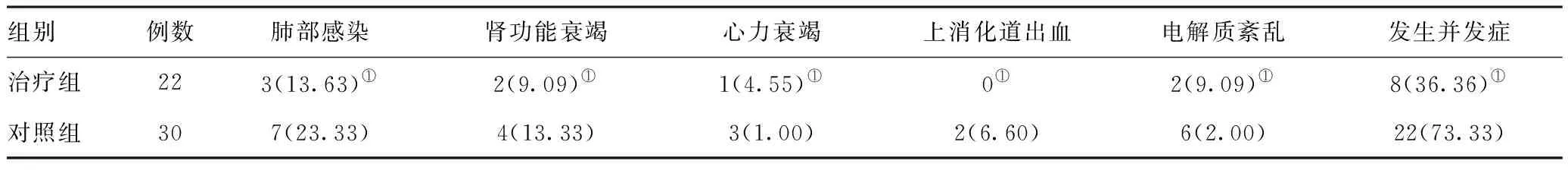

2.3并发症的比较:两组患者在治疗过程均有肺部感染、肾功能衰竭、心力衰竭、上消化道出血及电解质紊乱等并发症的发生,治疗组并发症发生率为36.36%,对照组并发症发生率为 73.33%,对其治疗3个月内的并发症情况进行经χ2检验统计分析,发现治疗组发生并发症的病例数明显低于对照组。差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

组别例数治疗前治疗后增加值治疗组226.71±1.6711.24±3.13①②4.37±2.63①对照组306.63±1.768.96±3.37②2.26±2.28

注:与对照组比较,①P<0.05;与治疗前比较,②P<0.05

表3两组患者并发症的比较[例(%)]

组别例数肺部感染肾功能衰竭心力衰竭上消化道出血电解质紊乱发生并发症治疗组223(13.63)①2(9.09)①1(4.55)①0①2(9.09)①8(36.36)①对照组307(23.33)4(13.33)3(1.00)2(6.60)6(2.00)22(73.33)

注:与对照组比较,①P<0.05

3 讨论

脑出血和脑梗死是临床常见脑血管病,重症脑血管病的致残、致死率极高[5]。重症脑血管病患者大多存在严重的意识障碍,咽反射和咳嗽反射减弱或消失,有误吸的风险,容易合并肺部感染以及呼吸衰竭等,建立人工气道变得尤为重要[6]。通过22例我科重症脑血管病患者行早期气管切开术,另以 30 例行非早期气管切开术患者作为对照,结果显示,两组患者发病后1周、2周及3个月时对其死亡率进行比较,发现治疗组死亡率明显低对照组,差异有统计学意义(P<0.05),说明早期气管切开可明显降低重症脑血管病患者的死亡率;对治疗组及对照组分别行GCS评分进行比较,发现对照组治疗后GCS评分较前增加,差异有统计学意义(P<0.05),治疗组GCS评分较前明显增加,差异有统计学意义(P<0.01);两组GCS评分增加值相比较,差异存在统计学意义(P<0.05),说明早期气管切开能有效提高患者生活质量。对两组治疗后3个月并发症的发生作统计分析,发现治疗组发生并发症的病例数明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),说明其可有效降低重症脑血管患者并发症的可能。重症脑血管病属于危重急症,病灶可直接造成损伤中枢神经的损伤,影响呼吸中枢,呼吸道内分泌物不能及时排出,气体交换出现问题,通气量受影响,会进一步加重患者的病情,从而进入恶性循环[7]。气管切开有减小气道阻力、方便管理、减少长期气管插管并发症等许多优点,能有效地清除气道分泌物,减少呼吸道死腔,增加吸氧浓度,解决呼吸障碍,也可改善全身状况;气管套管保留吞咽功能,以加强营养,提高患者耐受程度;另外,气管切开感觉舒适更佳,可改善交流能力,加快患者的好转进程,为早期脱离呼吸机和缩短住院时间打下基础[8]。气管切开是维持呼吸道阻塞患者的主要急救措施之一,可以减少呼吸道死腔,提高肺泡气体的有效交换率,是提高治愈率的有效方法[9]。早期行气管切开术可有效减轻患者脑水肿并降低呼吸道感染等并发症的发生[10-11]。

综上所述,对于重症脑血管疾病患者,由于其病情危重,加之患者出现意识障碍及吞咽咳嗽反射消失或减弱,此时如果在给予常规治疗基础上给予早期气管切开术,建立人工气道,保持呼吸道通畅是挽救患者生命的关键[12]。早期气管切开是维持呼吸道阻塞患者的主要而有效的急救措施之一,不但能改善患者的呼吸系统症状,还可控制脑血管疾病本身的进展,从而防止呼吸问题影响脑血管疾病,以保证患者度过脑水肿高峰期,提高生存率。本研究各项数据同时证明,早期气管切开术可以有效降低死亡率及并发症发生率,同时可以明显提高患者的GCS评分。