三伏贴配合川椒方治疗过敏性鼻炎的临床研究

黄 丽,贺 严,高健生

(1.中国中医科学院眼科医院,北京 100040; 2.北京华信医院,北京 100016)

过敏性鼻炎(AR)又称为“变应性鼻炎”,是一种以鼻黏膜病变为主的I型变态反应性疾病,临床表现为鼻痒、鼻塞、连续喷嚏、大量清水涕甚至咽痒、眼痒等。全世界约有6亿人正在经受AR的困扰,欧美国家AR患病率15%~30%[1-2],中国11个中心城市AR患病率8%~24.1%[3]。AR还会引发支气管哮喘发作或恶化[4],目前西医尚无理想治疗方法。笔者依据中医冬病夏治的传统理论,针对过敏性鼻炎的发病机理,在三伏天选配中药制膏敷贴穴位,同时采用中医大师理论辨证、选取川椒方口服取得满意疗效。故从2014年7月至2016年9月连续3年共治疗过敏性鼻炎165例,现总结如下。

1 资料与方法

1.1 诊断及纳入标准

西医诊断参照《眼耳鼻喉科疾病诊断标准》[5]中变应性鼻炎标准,中医诊断标准参照《中医病证诊断疗效标准》[6]。纳入标准:符合“变态反应性鼻炎诊断标准的过敏性鼻炎患者;年龄在14~72岁,性别不限;1个月内未接受任何治疗且知情同意加入本试验者。排除标准:并发肺结核、支气管扩张出血、肺热性鼻鼽流脓涕、感冒发热等明显热证者;严重的皮肤过敏者;合并有严重的鼻中隔弯曲或息肉者;孕妇或哺乳期妇女;未按规定用药、资料不全及失访者。

1.2 一般资料

选择2014年7月至2016年9月在本院门诊常年性AR患者165例,采用随机数字表法分为治疗组65例,敷贴组50例,中药组50例,受试者入组后按就诊顺序依次编号。治疗组中男性38例,女性27例;敷贴组中男性27例,女性23例;中药组中男性24例,女性26例。治疗组受试者平均年龄(37.2±14.5)岁,平均病程(3.9±3.6)年; 敷贴组受试者平均年龄(39.8±14.2)岁,平均病程(3.3±3.8)年;中药组受试者平均年龄(40.4±15.1)岁,平均病程(4.1±4.6)年。3组年龄、性别、病程比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.3 治疗药物及方法

1.3.1 敷贴药物 将白芥子、延胡索、细辛、甘遂、黄芩按2∶2∶1∶1∶1比例用新鲜姜汁制成糊状。根据病情程度对称性地敷贴在患者脊椎旁边的大椎、肺俞、 膏肓、内关等特定穴位上,敷贴时间2~6 h,每年3次(头伏、二伏、三伏)各1次,连续敷贴3年。

1.3.2 川椒方配方颗粒组成 蛇床子、川芎、荆芥、生地、地肤子、防风、知母、川椒各10 g。由本院制成颗粒剂,每日1剂,每日2次,服药时间为夏季的初伏至末伏,共30 d为1个疗程,连续服用3个疗程。

1.3.3 方法 治疗组于每年夏季初伏、中伏、末伏穴位贴敷各1次,连续3年,同时服用川椒方配方颗粒每日1剂,连服30 d;敷贴组仅药膏敷贴穴位,不服用中药,治疗时间、治疗方法与治疗组相同。中药组仅口服川椒方配方颗粒不进行敷贴,治疗时间与治疗组相同。

1.4 疗效观察

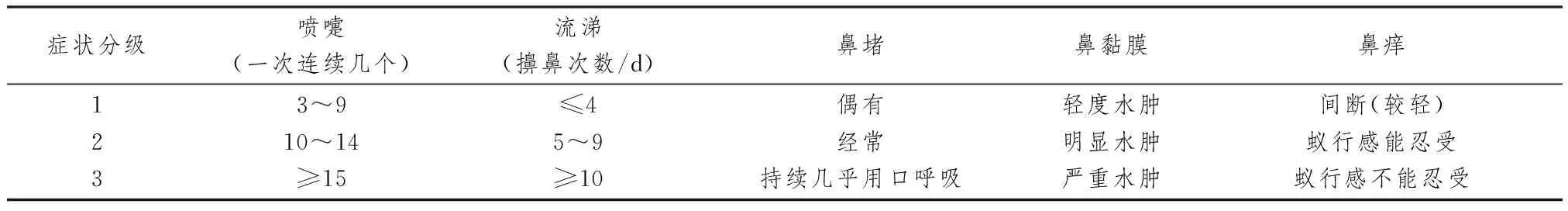

表1显示,疗效标准按照《变态反应性鼻炎疗效评定标准》进行疗效评定。根据症状轻重评分,分数越高说明症状越重,症状分级;体征分级:下鼻甲与鼻底鼻中隔紧靠,见不到中鼻甲或中鼻甲黏膜息肉样变、息肉形成计3分;下鼻甲与鼻中隔(或鼻底) 紧靠,下鼻甲与鼻底(或鼻中隔) 之间尚有小缝隙计2分; 下鼻甲轻度肿胀,鼻中隔、中鼻甲尚可见计 1分。根据治疗前后症状和体征计总分, 按公式评定常年性变应性鼻炎的改善率:(治疗前总分-治疗后总分)治疗前后总分×100%,改善率≥51%为显效,~20%为有效,<20%为无效,显效加有效为总有效。

表1 症状分级及评分标准

1.5 统计学方法

采用SPSS 15.0统计软件进行统计分析,采用χ2检验进行统计学分析,均设定α=0.05为检验标准,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 3组临床疗效比较

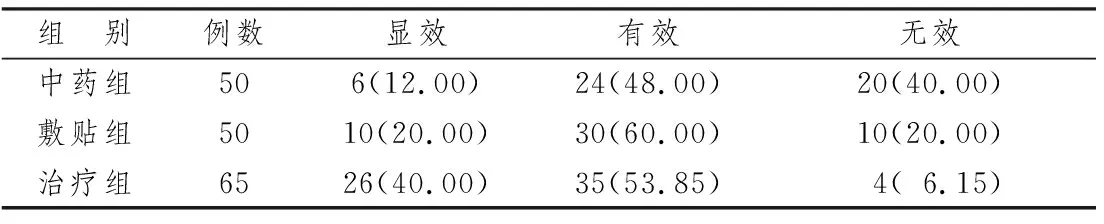

表2显示,3组疗效比较差异有统计学意义(χ2=19.805,P=0.000),由高至低依次为治疗组、敷药组、中药组。其中治疗组与敷贴组比较差异有统计学意义(χ2=5.067,P=0.024),治疗组与中药组比较差异有统计学意义(χ2=19.604,P=0.000),敷贴组与中药组比较差异有统计学意义(χ2=4.762,P=0.029)。

表2 3组临床疗效比较[例(%)]

注:3组分别进行组间比较:均P<0.05

2.2 治疗组疗程与疗效比较

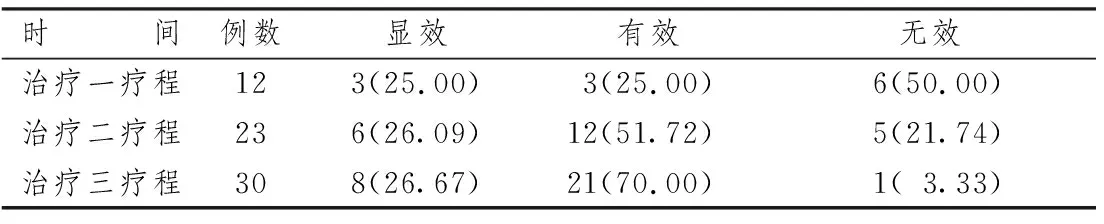

表3显示,治疗组随疗程的增加疗效逐渐提升(χ2=12.692,P=0.002),且第3个疗程显效率明显增加。

2.3 安全性分析

完成治疗的患者于治疗前和治疗2周后进行全血细胞分析与ALT、BUN、Cr检查,结果未发现有临床意义的改变。所有患者治疗后均未出现鼻部及全身不良反应。其中全血细胞检查示9例治疗前因感冒白细胞均轻微升高,治疗后复查正常。肝肾功能检查,5例治疗前转氨酶轻微升高,复查后正常。

表3 治疗组疗程与疗效比较[例(%)]

注:3个疗程分别进行组间比较:P<0.05

3 讨论

过敏性鼻炎是一种IgE介导的持续性炎症,为典型的I型变态反应,是发生自鼻黏膜的一种Th2偏离性慢性炎症反应,多种炎性细胞和炎性因子参与该病的发生[7-14]。

中医学认为过敏性鼻炎属于“鼻鼽”范畴,其发病原因主要由于肺气虚、卫外不固,腠理疏松,风寒乘虚而入,犯及鼻窍,肺气不得宣发,津液停聚不能疏布因而出现鼻塞、喷嚏。冬病夏治疗法是中医的特色疗法,根据《素问·四气调神论》中春夏养阳的原则,结合天灸疗法在人体穴位上进行药物敷贴,以鼓舞正气,增加抗病能力,从而达到防治疾病的目的。夏季三伏时节人体阳气最为旺盛,此时将药物敷贴在穴位上,药物经穴位透入机体,通过经络而刺激全身,全面调整脏器功能,对减轻冬季多发病的症状、减少发病次数而最终痊愈有很好的促进作用。本法中药外敷剂是以《张氏医通》白芥子涂剂[15]为主加入其他药物,以达到芳香开窍、扶正祛邪、宣肺散寒等作用。鼻居面部正中,属阳明之官,阳中之阳。三伏天是一年之中阳气最盛的季节,同气相求;而脊柱为督脉运行之经统辖全身阳脉,阳气皆归于此。三伏时在相关穴位采用冬病夏治的敷贴治疗,能显著提高人体免疫能力,从根本上改善过敏性鼻炎的症状,起到事半功倍的效果。

中医历来主张从调理全身功能入手,宣肺通窍,扶正祛邪,祛风固涩,止痉镇嚏为兼补脾肾为主,以达标本同治、防治兼顾的目的。川椒方是名老中医高健生研究员的经验方,临床验证能有效改善发病机制与过敏性鼻炎的症状与体征[16]。方中川椒散肺部寒邪,补命门之炎,治肺寒咳嗽或命门火衰、肾气上逆之痰喘。川芎、防风、荆芥祛风之功颇佳,又秉升散之性,能上行头目,祛风通窍。研究证实,防风具有抗过敏作用,荆芥透疹止痒作用显著,知母、生地具有清热泻火、养阴生津、润燥之功效,地肤子有抗过敏止痒、收敛止涕作用,可收标本兼治之效;蛇床子可温肾壮阳、祛风散寒,诸药合用共奏补益肺气、祛风通窍、宣畅肺气之功。现代药理研究证明,贴敷药物可以通过皮肤吸收,刺激皮肤毛孔最为疏松敏性,使嗜酸细胞减少,免疫球蛋白E水平下降,药物刺激可在大脑皮层形成一个新的兴奋灶。通过局部调节敏感点,影响生物能量的流向、速度、聚散,进而调节内分泌和免疫功能[17]。

由于特异性及非特异性因素的影响,环境及其他因素的制约,使该病的治疗效果受到影响。因此,该病应采取综合性治疗措施,多环节多方法干预才能减少发病,提高疗效。本次临床观察表明,治疗组与敷贴组、中药组总有效率比较差异有统计学意义。因此,三伏天中药穴位敷贴配合川椒方治疗过敏性鼻炎效果明显,优于单纯的敷贴组和中药组。本疗法简便价廉、安全可靠、操作易于掌握,疗效十分显著,是治疗过敏性鼻炎的较好方法之一。