祭祀与歌舞:佤族原始农耕伴生的文化形态*

袁智中,龚建荣

(滇西科技师范学院国际佤文化研究院,云南 临沧 677000;滇西科技师范学院艺术学院,云南 临沧 677000)

人类文化是适应自然环境和社会环境的结果,而生计适应是人类最基本的文化适应。人类面对生存环境的多样性,必然造就出千姿百态的生计方式,使人类在资源利用上呈现出千姿百态的资源利用价值取向和千差万别的利作方式和利用层次。[1]不同的地理空间资源状况不同,人们的生计方式也会有所差异。即使是在同一个地理空间,面对相同的生存环境,不同的族群由于文化差异,生计模式也有所不同。生计模式不仅反映出地域特征,也反映出不同民族物质和文化上的差异性。刀耕火种既是人类早期的农业形态之一,也是佤族适应千年不变山地生境的策略,祭祀与歌舞则是这种农耕经济伴生的文化形态。

一、祭祀:人地关系协调的方式

人地关系是人类与地理环境之间关系的一种简称,是指人类社会及其活动与自然环境之间的关系。而人地之间是一种对立统一的、动态的、互为因果的复杂关系。一方面地是人类赖以生存发展的物质基础和空间场所,制约着人类社会活动的深度、广度和速度;另一方面人地关系是否协调取决于人类对地理环境的认识、利用、改造和保护的能力。人地关系协调的终极目标就是谋求“人”和“地”两个系统各组成要素之间的平衡。这种人地关系的协调,自人类诞生之日起,便在世界各地绵延不绝地上演,并催生着丰富多彩、形态各异的文化。

然而,无论何种文化,都是在特定的自然生态环境中产生和发展的,它不可避免地要受到地形、气候、土壤、雨量、动植物资源等因素的影响,其中获取食物的方式影响尤其重大。由于生态环境的不同和技术水平的差异,人类获取食物的方式也有多种,就人类文化学的观念来看,这种方式可以分为两大类:即分工不显著的、以满足自我消费为目的的“生计经济”和有高度专业分工的、以商品生产为目的的“工业化经济”。[2](P62)佤族传承千年的刀耕火种经济和狩猎采集经济均属于典型的“生计经济”。这种经济模式最为显著的特征便是人对于生存环境的依赖,地形、气候、土壤、雨量、动植物资源分布等任何环境的变化,都会对山地民族的生计产生直接的影响。受原始宗教泛灵崇拜原逻辑思维的支配和影响,在佤族的认知世界里,自然界充满着各种各样的精灵和鬼神,包括生物或非生物在内的自然万物均是受这些精灵和鬼神的潜在支配,任何事物或现象都是由一种超自然的神秘力量所操纵。人类只有不惜牺牲自身所得为神灵举行繁琐的祭祀,通过巫术的神秘力量对这种“超自然力量”施加影响和制衡,才能够在人地之间“对立统一的、动态的、互为因果的复杂关系”中,保持人地之间的平衡。

在佤族无处不在的精灵和鬼神世界中,木依吉是创造万物的神,它不仅创造了动植物和人类,并赋予他们各种机能,还通过儿子地震神各拉日姆、雷神(火神)普扔、辟地神达利吉、开天神达路安、佤族最早的先祖克里托掌控着自然万物和人类兴衰。拉木鼓、剽牛、砍牛尾巴、猎头祭祀等重大宗教活动的核心和取悦对象均是木依吉神,没有木依吉神的庇护洪水就会淹没大地,四季就无法正常更替,谷子就会歉收,人类就会痛疼,牲畜就会死亡,各种灾难就会接踵而至。为了供奉木依吉神,每个村落不仅要划出一片神林、建盖专门的祭祀房,还要为它制作木鼓、修建寨桩、建盖木鼓房和举行镖牛、砍牛尾巴、砍人头等隆重繁琐的宗教祭祀。与木依吉神同住在木鼓里、共享族人祭祀的,还有木依吉神的女儿,即掌管谷子生长的司欧布神。每年开荒钐地、撒谷种、薅谷地、祭青苗、叫小红米魂、叫谷魂时,对于木依吉神的祭祀也是对谷神司欧布的祭祀。除此以外,还有一位掌管着各姓氏家族人畜生老病死诸路鬼神的阿依俄神。除没有丈夫和儿子的人家外,家家都要供奉他,凡是家里遇到生育、死亡、结婚、盖房子、收养子等大事,都必须对他进行祭献,否则会给家族招致不幸和灾难。人死后变成“莫昂”进入阴界,汇入另一股支配现实世界的神秘力量后,人们又要启动另一套祭仪祭祀它,以求得它对家族成员现实生活的庇护。

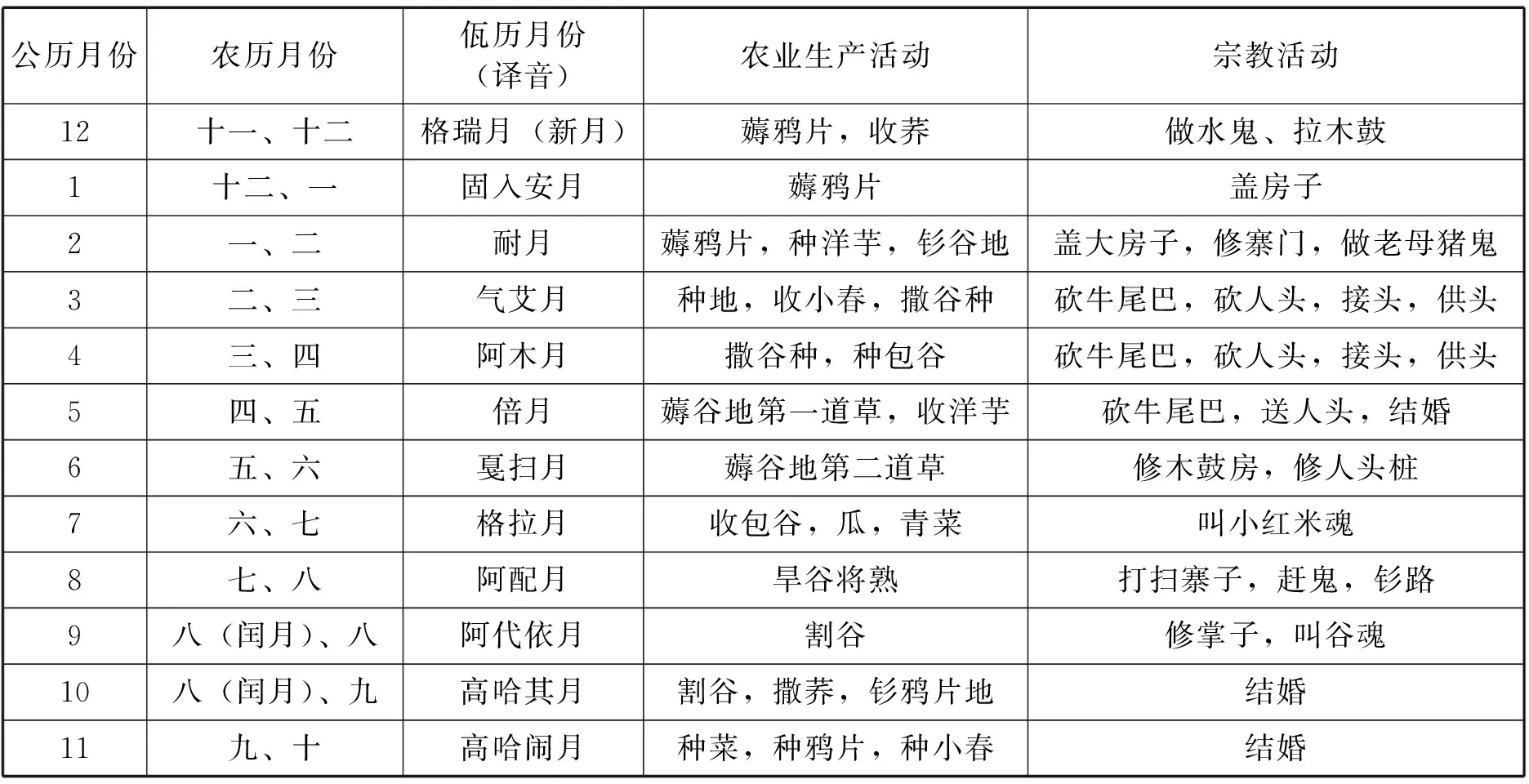

正是为了获得无处不在的精灵和鬼神世界的庇护,佤族村落社会中村落祭祀与家庭祭祀总是不断循环交错,并在这样的循环交错中,将现实生活的人们直接或间接地投入到一个充满精灵和鬼神的世界。以1957年的西盟县大马散佤族村落为例,除了必要的生产劳作外,宗教祭祀活动几乎贯穿于一年的始终:每一年的宗教祭祀从佤历新月各瑞月(公历的12月)的祭水鬼、拉木鼓开始,紧接着盖大房子、修寨门、做老母猪鬼,每年二次的砍牛尾巴、砍人头、接人头、供人头,砍牛尾巴鬼、送人头、修木鼓房、修人头桩,叫小红米魂,打扫寨子、赶鬼、叫谷魂等祭祀活动便接踵而至,直至来年的祭水鬼、拉木鼓。其中:祭水鬼长达6天,砍木鼓、拉木鼓、镖牛祭、凿木鼓活动长达12天,砍牛尾巴鬼则长达17天,其间每项活动均伴随频繁的宗教祭祀,耗费十分惊人。1957年,西盟县大马散村全年用于全寨性各项祭祀活动的水牛就达49头、黄牛15头、猪57头、鸡83只、粮食1416.4斗、大烟70两、半开236、盐44.5斤,共计折合人民币17806元。按照当时盖一栋一般房子平均花费600多元计算,全年用于全寨性宗教祭祀的开支可以建盖30栋新房。[3](P157)如果加上各户婚丧嫁娶、起房建屋、生病叫魂等祭祀活动开支,则远不止这个数。而在西盟县的另一个佤族村落岳宋寨,从1954年下半年至1957年3月,仅用于做砍牛尾巴鬼的牛就达874头,平均每户2.15头,共计折合人民币113620元,平均每户279元。[3](P53)

就是21世纪的今天,宗教祭祀仍在佤族村落社会中占据着重要的地位。在我对沧源县拱弄大寨进行为期一年半的调查期间,每天都伴随着大大小小的祭祀活动。小到头痛脑热,大到婚丧嫁娶、起房盖屋、播种和秋收,都伴随着冗长的祭祀和巨大的财富消耗。在我随机调查的21户村民中,2015~2016年,拥有猪、鸡出栏收入的仅有8户,其中7户年收入均在2000~3000元;与此相反,用于家庭祭祀的猪鸡分别在3头和6只以上的人家则高达14户。村医魏兵为死去20多年的母亲叫魂做赕,8头猪的费用就高达10600元,加上鸡和烟、酒等各项花销,共计支出13000元。按照当年官方公布的1300元/平方米建造价格,加上当年政府执行的每户补助4万元安居房建设补助政策,可建盖一栋41平方米的砖混水泥平顶安居房。

祭祀不仅是山地民族保持人地之间平衡的方式,也是山地民族面对变幻莫测的生境时,不断进行适应性调整,保持身心平衡与协调的重要手段。

二、稻作:农耕祭祀的主题话语

正如格罗塞所指出的那样:“生产事业真是所谓一切文化形式的命根,它给予其他的文化因子以最深刻最不可抵抗的影响,而它本身,除了地理、气候两条件的支配外,却很少受其他文化因子的影响。我们可以相当肯定地说,生产方式是最基本的文化现象,和它比较起来,一切其他文化现象都只是派生性的、次要的。”[4](P26)也就是说,生产方式是所有文化因子里面最具决定性的,它决定着文化形式程度的高低。

旱稻是阿佤山区群众最重要的食物来源,是佤族得以世代繁衍的根本。由于种植历史悠久、播种面积大、产量高、品种资源丰富,以西盟、沧源为代表的阿佤山区一直是云南省旱稻品种分布最多的区域。据1981年品种资源普查统计数据显示,沧源县旱稻品种有65个(含野生稻品种1个),其中粳稻型42个,汕稻型23个;以旱稻生育期分,早熟种12个,中熟种17个,晚熟种36个;水田、旱地皆可种的15个,纯旱地型50个。直到1953年,旱稻种植面积仍占沧源县粮食作物播种面积的55.97%,旱稻产量占全面粮食总产量的50.1%,而玉米种植面积仅占全县粮食作物播种面积的4.7%、产量仅占全面粮食总产量的5%。[5](P171)因山地环境的制约,1990年以前,旱稻一直是阿佤山中海拔地区主要的粮食作物和群众的主食来源,以稻作为主题话语的农耕祭祀始终伴随着稻谷生长的整个过程。

佤族农耕祭祀文化起源于佤族创世史诗《司岗里》:很久很久以前,人类组织各种动植物开会,推荐万物的首领。从蚂蚁到黄牛,从老虎到大树,几乎所有到场的物种都被一一推举了一遍,唯独遗漏了谷种。养育了人类的谷种委屈得掩面而泣,她要离开忘恩负义的人类。她跑出了深山,跑出了树林,躲进了大海的深处。不知所措的人类这时才明白,背弃了谷种,就是背弃了自己。他们向最大的神灵木依吉神祈求,木依吉神先后派出了长尾巴的蛇、会飞的小鸟、偷吃粮食的老鼠和打猎看家的狗,才为人类请回了谷种。为了感激木依吉神,为了安抚被人类错伤的谷神,先祖发誓:无论是开荒还是播种,无论是薅秧还是收割,都要按照木依吉神的叮嘱,杀鸡问卦、镖牛杀猪,为开垦的荒地、落地的谷种、长成的青苗、进家的新米举行隆重的祭祀。

谷魂是整个农耕祭祀的核心和主题。受万物有灵原逻辑思维趋向的支配,佤族人认为,稻谷和自然万物一样也有自己的灵魂。每一粒谷种从播种、发芽、长叶、抽穗、扬花、结籽到收割,均受着木依吉神、谷神、山神、地神、树神等各路诸神的潜在支配。谷魂经常游离于稻作间,就会影响稻谷的收成;谷魂一旦逃离了,稻谷就会颗粒无收。谷魂和神灵才是决定稻谷生长的核心要素,丰收或歉收并非取决于生产的过程,而是取决于谷魂与各路诸神神秘力量的互渗,促进谷魂与神秘力量互渗的唯一途径就是祭祀。因此,在稻谷的种植和生长过程中,他们愿意把更多的精力、财力和热情倾注到谷魂和神灵的祭祀上,生产劳作反而成为了一种仪式,开荒、播种、薅秧等生产劳作只是赋予稻谷生长的必要条件。他们坚信,只要不惜牺牲自身所得赢得谷魂和木依吉诸神的欢喜,现实就会如同祭司的祈祷一样:“谷穗就会长得像马尾巴一样粗壮,牛就会像猪一样地繁殖,猪就能够像鸡一样成群,部族的后人就会站满整个山岗。”“祈祷是对神提出的一种要求,正如同人提出各种需求一样;同样,献祭是送给神的礼物,正如同人送给别人一件礼物一样。”[6](P375)为了表示对祖先和神灵的虔诚,佤族将动物祭品作为最主要最崇高的物质祭献。牛是佤族创世纪神话《司岗里》中人类源出的母体,也是佤族现实生活中最重要的物质财富,因此,牛成为了仅次于人头的最主要最崇高的物质祭献。于是,开荒、播种、青苗长成、稻谷扬花、新米进家等稻谷生长的重要时节总是伴随着盛大繁琐的农耕祭祀,鸡、猪、牛也在循环往复的祭祀中不断走向祭坛。谷魂则是农耕祭祀永恒的核心和主题话语。

以1957年西盟县大马散佤族村落全年的宗教祭祀为例。开荒备耕时节的做水鬼、拉木鼓、做老母猪鬼,春播时节的砍牛尾巴、砍人头、接人头、供人头,中耕时节的砍牛尾巴、送人头、修木鼓房、修人头桩,稻谷扬花、小红米成熟时节的叫小红米魂,秋收时节的打扫寨子、赶鬼、钐路、修掌子、叫谷魂均围绕着稻谷的生长而展开,每项祭典均伴随着繁重的祭祀。其中,又以冬春时节的开荒备耕至春播时节的拉木鼓、猎头祭、砍牛尾巴最为隆重,祭祀主要围绕木鼓这一文化载体而展开。如下表[3](P162)。

表1 1957年西盟县大马散农耕祭祀日历表

木鼓,佤语称为“格罗”,是佤族驱邪撵鬼、召集部落成员、械斗出征、告急友邻、欢庆胜利等重大活动时不可或缺的神圣器物和通神之器。每一个部落和氏族村寨,都设有一个或几个木鼓房,每个木鼓房内均放置一对木鼓。大的为母鼓、小的为公鼓,其间安住着掌管万物生死的木依吉神和掌管谷物生长的司欧布神。木鼓不仅是佤族宗教祭祀活动的核心,也是部落或村寨的象征、标志和灵魂。在佤族的认知世界里,木鼓和人类的母亲一样会不可避免地老去,从而丧失保护部落族人的能力。只有新的充满旺盛繁殖力的木鼓诞生,才能够唤醒沉睡的大地、迎来万物的复苏,将其旺盛的繁殖能力转嫁到谷种身上,为部族迎来丰收的年景。然而,每一枚新木鼓的诞生只有通过最崇高、最神圣的物质祭献才能够完成神性的历程,才能够成功地将其旺盛的繁殖能力成功地转嫁到谷种身上。因此,从选木鼓树、砍木鼓树到拉木鼓、迎木鼓、凿木鼓,再到盖木鼓房、跳木鼓房、祭木鼓,木鼓诞生的整个过程均伴随着镖牛、砍牛尾巴、猎人头、祭人头等盛大繁琐的宗教祭祀。

拉木鼓是新木鼓诞生的标志,也是村落最隆重、最盛大的节日之一。只有那些充满旺盛生命力的男性才有资格被选派上山寻找到合适的红毛树和桦桃树。红毛树用于制作“公木鼓”,“桦桃树”用于制作“母木鼓”。茫茫林海,被选中作为木鼓树的均是神灵的安排,为感谢山神的恩赐,确保砍树行为不惊扰自然中的神灵,让木鼓树魂安然离开寻找新的栖息地。砍木鼓树前,除了红毛公鸡的祭献外,还要以祈祷的方式祈求树神的谅解和宽恕。当木鼓树向着祭司祈望的方向倒下、树干断然分离时,证明他们的诚意感动了山神和树神,让木鼓树心甘情愿地跟着他们回去做村落的保护神,男人们的呐喊、震耳欲聋的枪声、铓锣的敲击声便会立即在树林间回荡。

在之后木鼓诞生的整个过程中,均伴随着频繁的镖牛祭祀和通宵达旦的劲舞欢歌。镖的牛越多,就越能够表达出人类的诚意,牛血携带着的神秘属性就能够更加有力地促进木鼓树与神秘力量的互渗,实现木鼓树由树向木鼓神性的转化。因此,成为主祭户、尽其所能为木鼓献祭更多的牛成为了村落族人的夙愿,以及获得社会认同和实现地位攀升的重要途径。只有那些结婚建盖过新房且做过阿依俄鬼(接过家神)的人家才能够成为主祭户。无论是拉木鼓、迎木鼓、凿木鼓,还是盖木鼓房、跳木鼓房、祭木鼓,被选定的主祭户每家至少得拿出1~2头水牛和1~2头黄牛来镖,如果黄牛肝胆脾卦相不好,还得拿出更多的牛来镖。据《西盟佤族自治县县志》记载,1957年,西盟县永广寨富裕户岩戛一次主祭镖牛就达32头。镖牛成为了佤族宗教祭典不可或缺的仪式和献祭,镖过的牛头成为了家庭财富和地位的象征。

“人是神灵最受欢迎的牺牲。”因为,当“人的血把自己最神秘的特性传给谷粒,这种神秘的特性在许多次收获之后还保存在谷粒中。”[8](P31)于是,猎头祭祀成为了对木鼓最崇高的物质祭献。待凿好的木鼓放在了木鼓房的木鼓架上,旧年人头鬼的残余也已经清除,便迎来了木鼓祭的最高盛典——人头祭。当猎头队带着猎获的人头凯旋归来时,在寨老和祭司的带领下,人们敲着木鼓、铓锣、象脚鼓,唱着迎头歌、跳着迎头舞,将人头迎进村寨。在频繁的镖牛血祭和通宵达旦的劲舞欢歌中,将人头祭献在木鼓房的人头桩上。然后,在春播时节,撒下带有人血和牛血神秘特性的谷种,虔诚期待着五谷丰登的时节。

正如马克思所指出的那样:“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生产的过程。”[9](P82)人类既是在一定的自然环境中生产和生活,那么人类的一切行为模式,都可以看成是直接或间接应付自然、求得生存和发展的一种手段。随着生产方式和生活方式的改变,猎头祭谷在新中国成立后停止,砍牛尾巴、镖牛祭祀等宗教祭祀也日渐淡出人们的视线,以谷魂为主题话语的农耕祭祀演变成了木鼓节、新水节、新火节、播种节、青苗节、新米节等丰富多彩的民间节日,这些节日也因此成为了民族文化传承的场域和群体记忆的一种方式。

三、歌舞:原始农耕的群体记忆

从上述的分析研究中可以看出,在佤族村落社会中,宗教祭祀通过信仰和仪式的不断重复,不仅让宗教成功地从一种抽象的意识形态转化为一种日常生活方式,也让与宗教祭祀相伴相生的音乐歌舞升华为一种公共的文化符号被编入集体表象,成为佤族共同的精神记忆和文化记忆。

正如英国著名人类学家爱德华·泰勒指出的那样,尽管跳舞对当代人来说可能是一种轻率的娱乐,但在文化的童年时期却具有重要的意义。舞蹈对于他们来说,不仅是表达情感的方式,还是进行魔法或宗教仪式的手段,甚至就是一种宗教行为。或许正是基于舞蹈与宗教关系的这种理解,《说文解字》将“巫”解释为“以舞降神者”。马克思更是将舞蹈视为一种祭典仪式,恩格斯则进一步指出,舞蹈是一切宗教祭典的主要组成部分。作为像佤族这样一个没有自己文字的民族而言,歌舞不仅是一种祭典仪式和交感巫术的表演,更是特定历史发展阶段用来记录历史和传递共同文化价值体系的媒介。木鼓舞、镖牛舞、猎头舞等围绕木鼓祭祀产生的系列歌舞,既是佤族最具特色的集体表象,也是佤族原始农耕时代的群体记忆。

木鼓是佤族的通天神器,是人与神、人与鬼、神与鬼相互沟通的媒介。木鼓诞生的每一个环节均伴随着系列隆重繁琐的宗教祭祀,作为宗教祭典仪式的歌舞也如影随形,产生了铓锣舞、镖牛舞、砍头刀舞、甩发舞、跳木鼓房舞、迎头舞、供头舞、送头舞、敲木鼓舞等系列程式化祭祀性歌舞。有的是在芦笙、木鼓、铜鼓、铓锣等乐器的伴奏下,男女老幼拉手围成内外两个圆圈,由简单到复杂不断变动舞步,有领有合,走跳结合,边歌边舞,高潮时常以吼声助兴,气氛十分热烈;有的是在木鼓的伴奏下,拉手围着篝火,沿逆时针方向边歌边舞,舞蹈原始古朴、浑厚有力,混合着一种超越生命的力量。但大多情况下是男女舞者围成内外两个圆圈,舞步以“一步一跺”、“一步一路踢”、“三步一跺”、“三步一路踢”组合为主,四种跳法由简单到复杂,节奏由弱到强。舞蹈时身体随着音乐的节奏、双膝盖弹动和腿的屈伸前仰后合,向前迈步时轻柔,跺的时候有力,擦地起落,顺势踮脚,走跳结合,和谐自然,参与者可随时加入其中。但每一个舞蹈对音乐、舞曲、舞步、唱词和表演场域均有着严格限制。

在木鼓舞中,木鼓是作为一种打击乐器出现的。佤族木鼓取材于森林中的红毛树和桦桃树,有“公”“母”之分,母木鼓一般身长240―250厘米、直径约100―110厘米,公木鼓一般身长200―220厘米、直径约80―100厘米,依圆木整木凿制,粗的一端为尾,细的一端为头。母木鼓外形与独木舟相似,鼓心模仿女性外阴制作而成,敲击时可以发出3度或4度四种高低不同的音程,声音可传达数十公里远的地方。鼓槌以硬木制作,两端较粗、中间手握处较细,长30厘米左右。驱邪撵鬼、召集部落成员、械斗出征、告急友邻、欢庆胜利等不同的活动均有不同的击打节拍,在舞蹈中常与芦笙、铜鼓、铓锣等乐器配合使用,音域宽厚,声音浑厚错落,加以舞蹈中人的即兴跺脚、呐喊以及伴随着鼓点节奏弹动的身躯和甩发,营造出一种疯狂迷乱的宗教气氛和心醉迷离的空间场域。

其中又以“跳木鼓房舞”最为热烈,这是木鼓凿制完成后为木鼓庆生的舞蹈。木鼓凿制完成抬入木鼓房上架这天,是木鼓从木鼓树转化为木鼓走向神性殿堂的开始。人们身着节日的盛装,聚集在木鼓房的空地上,伴随着镖牛、砍牛尾巴、做大鬼等宗教祭祀,在新木鼓鼓点的伴奏下,众人围成圆圈为木鼓的诞生劲舞欢歌。击鼓者为男性,每个木鼓由2―4人合敲,击鼓者右手执鼓槌舂打,左手握竹片横敲,随着不同的音节和节拍,半蹲俯身,送胯转身,时而抬起右腿伸缩三次,时而抬起左腿,挥舞鼓槌自转一周,鼓点越是密集,动作幅度就越大。众人也在领唱人的引导下边歌边舞:“快快敲打呀,快快打!/木鼓已经回到家。/粗壮结实的木鼓老大,/声音宏亮震山岗,/全部落的人都听得见你的召唤;/美丽可爱的木鼓老三,/你的声音动听娓婉,/大家伴随你跳舞歌唱。//快快敲打呀,快快打!/木鼓已经放上架。/看谁敲得最动听,/迷得山泉停下脚步不作声,/看谁舞步最优美,/看得金孔雀也不敢再开屏。/我们的歌声乐坏了主管万物的木依吉,/我们的舞步醉倒了谷神司欧布。//”[7](P126)鼓声浑厚悠远,歌声粗犷豪放,舞步奔放热烈,呈现出一派欢乐喜庆的景象。

与“跳木鼓房舞”的热烈喜庆相比,以猎人头祭祀为主题的猎头舞、迎头舞、供头舞、送头舞就显得沉闷、压抑,歌声也显出一种沉重、悲伤的气息。在猎头队伍出发前跳的猎头祭舞中,歌者如是唱道:“这是一只漂亮的鸡,/这是一只老实的鸡,/望你的鸡卦生得好,/保护我们出征安全,/保护我们猎头有获。/我们与对方有仇恨,/我们要去猎取对方的人头,/请神灵保佑,/请好鸡卦显灵:/迷住对方的心,/让他们走进我们的埋伏圈里;/蒙住他们的嘴,/让他们喊不出声音;/毁掉他们的双眼,/让他们什么也看不见;/拖住他们的双腿,/让他们逃不脱长刀的追击。/请神灵保佑,/让我们的人双足不伤,/让我们的人双手有获,/带着战利品而归,/一路平安而回。”[7](P130)他们相信,这种“以舞降神”的交感巫术表演,能使猎头队的猎头行动获得神灵的庇护,将猎头行为转化为对部落族人守护的英雄行为。

从选木鼓树、拉木鼓、迎木鼓、凿木鼓,到盖木鼓房、跳木鼓房、祭木鼓,伴随着这种四季轮回的持续不断的阶段性祭祀和表演,将佤族村落社会族群现实生活空间转化为一个巨大的宗教场域,连接成一种社会性或文化性的符号网络。让每个联袂踏歌振舞的个体在身临其境的文化体验中,了解族群的历史,习得社会群体的价值观,体味着群体的力量和意义,并在传递和分享彼此的宗教情感体验中,获得社会群体的认同和情感归属。后来人们将木鼓祭祀派生的拉木鼓舞、铓锣舞、镖牛舞、砍头刀舞、甩发舞、跳木鼓房舞、迎头舞、供头舞、送头舞、敲木鼓舞等系列程式化祭祀性歌舞统称为木鼓舞。木鼓舞也因深厚的文化积淀、丰富的精神内涵、独特的文化记忆和文化审美,成为了佤族民间歌舞中绚烂的艺术瑰宝,2006年被纳入国务院批准文化部确定的国家级第一批非物质文化遗产保护名录。

狩猎作为刀耕火种伴生的一种生计方式,也是佤族歌舞主要表现的内容之一,与木鼓舞这类因祭祀派生的舞蹈有所不同,狩猎舞更多的是一种交感巫术的表演。受万物有灵原逻辑思维趋向的支配,佤族人认为,狩猎的成功与否受神灵潜在的影响和支配,只有当神灵愿意将猎物置于猎人的枪口,猎人们才能够成功获得猎物。因此,每次村落举行大的围猎行动之前,都要围着篝火,以最雄壮的歌声、最有力的舞步,一边跟随着芦笙的节奏,一边唱着狩猎歌、跳着模拟鸟兽动作的舞蹈,借助舞蹈对潜在的神灵和猎物施加巫术影响,保证狩猎的成功。由此产生了“麂子舞”“白鹇舞”“斑鸠舞”“蟋蟀舞”“田鼠舞”“布谷鸟舞”“小米雀舞”等模拟鸟兽动作的舞蹈,期望通过模拟这些鸟兽动作的舞蹈,让自己狩猎时获得如同这些鸟兽般灵敏的特性。

猎获老虎、豹子、黑熊一类大动物是佤族村落社会生活中的一件大事,都要举行盛大的“赕虎”“赕豹”等祭祀活动。对于猎获虎豹的祭祀既是对其受惊虎魂、豹魂的安抚,也是借助对潜藏于村落恶鬼邪神的清扫和祭献。当打猎队抬着猎物归来的时候,舞者跟随其后,吹着牛角号,敲着铓锣、铜鼓、象脚鼓,绕村寨一周,边走边即兴歌舞。之后来到寨子中心,镖牛赕虎,以物赎罪,且歌且舞:“岩社(佤语老虎的意思)啊!/我们本不想使你流血,/我们本不想把你打死。/你把我们的鸡当箐鸡,/你把我们的小牛当麂子,/所以我们使你流血,/所以我们把你打死!//”[7](P108)有时男女分站两排,男子代表猎手,女子代表猎物,以模仿虎豹等动作为主,相互对唱。有时则在牛角号、芦笙、铜鼓、铓锣等乐器的伴奏下,祭司一边唱着《赕虎歌》,众人一边合唱、跺脚和呐喊跳着《赕虎舞》:“岩舍啊!/当你走在山坡小路的时候,/你不怕草叶会把你划破;/当你在大路上跟踪家畜时,/你不怕标枪会戳进你的身体。/坡上的草叶能把你划破,/我们的标枪能够把你戳死!//岩舍啊!/追你的时候,/我们把好汉埋伏在你出没的路口;/撵你的时候,/我们把弩手埋伏在你渡河的渡口。/使你流血的就是我们的好汉,/把你打死的就是我们的弩手!//”[7](P108)其间充满着对猎物的痛惜、赞美以及对捕杀行为的辩解,以求得猎物魂灵的宽恕和谅解,从而让他们从枪杀猎物的罪责中解脱出来。

也正是歌舞与佤族生产生活的这种密切关系,在佤族社会中,舞蹈被赋予了促进万物复苏、稻谷生长、人类发展繁衍等丰富神秘的内涵,开荒挖地、撒谷种、种包谷、薅秧除草、收割等生产劳作过程也衍生成为了舞蹈,赋予了佤族舞蹈丰富的内涵、神性的力量和独特审美,使佤族歌舞成为我国少数民族传统文化中最具地域性和民族性特征的歌舞艺术之一。