基于Cite Space的国内旅游形象研究热点及演化路径分析

刘 红 霞,由 亚 男

(新疆财经大学 旅游学院,新疆 乌鲁木齐 830012)

旅游形象(Tourism Image)是指旅游者对目的地的总体印象或综合印象[1],由于研究视角不同,Tourism Image也被意译为“旅游映像”“旅游意象”[2]。1971年,Hunt初次探讨旅游形象的研究意义。由于该研究对旅游者行为决策及目的地管理营销起关键作用,成为学术界重要研究领域[2]。国内旅游形象研究始于20世纪80年代末,丘美焰在其《简析我国的旅游形象》一文中首次研究旅游形象问题。此后,旅游形象的研究受到国内学术界广泛关注,并取得了丰硕成果,其中,汪克会通过文献法整理了国内城市旅游形象的研究特点及研究不足[3];苗学玲采用定性和定量相结合的方法,梳理了1994-2003年国内旅游形象研究进程[4];文春艳等采用文献分析法,系统地回顾了旅游形象内涵、形象因子、运行原理等,并探索了发展趋势[5];乌铁红从供需两个角度归纳了旅游地意象形成的影响因素[6];张高军,吴晋峰总结了不同群体的旅游形象,并进行对比分析,提出未来研究方向[7]。总的来说,当前研究致力于全面梳理旅游形象研究发展脉络,以定性研究方法为主,但采用定性研究方法存在一定的局限性,很难完整呈现其研究发展历程[8]。

本文基于旅游形象研究现状,以旅游形象为研究主题,以1986-2017年2839篇文献为样本,运用“一图谱春秋,一图胜万言[9]”的Cite Space可视化文献分析工具绘制知识图谱,并在图谱上标识出关键节点和研究前沿,展现旅游形象研究领域演进历程。

一、数据来源与研究方法

1.数据来源

CNKI(中国知网)是国内文献资源最全,最具有价值的知识交互平台,本研究选取CNKI数据库作为数据来源。为了保证数据样本的全面性、完整性,笔者分别以“旅游形象”“旅游意象”“旅游映像”为主题词进行文献检索,搜索1986-2017年相关文献2915篇,剔除会议通知、报纸报道、重复、不相关文献等内容,筛选出2839篇有效样本作为研究对象。

2.研究方法

Cite Space是一款可视化文献分析软件,由美国计算机学博士陈超美研发,通过可视化技术呈现科学知识结构、规律及分布情况,挖掘科学知识中蕴含的潜在信息,因此也将其分析得到的可视化图形叫做“科学知识图谱”[10]。其中,合作图谱可以发现内含的社会关系,为评价学者、机构或国家的学术影响提供新视角,也有利于发现有影响力或潜力的学者;共现图谱的作用在于识别研究领域现状以及演化路径[9]。

本文基于知识图谱方法对检索出的2839篇有效样本进行实证分析;使用统计软件Excel梳理1986-2017年旅游形象发文情况,分析其数量波动原因;运用Cite Space V软件对文献剖析,生成作者、机构合作共现图谱及关键词共现知识图谱,从而生动再现旅游形象研究领域演化进程及发展趋势。

注:作者整理而成

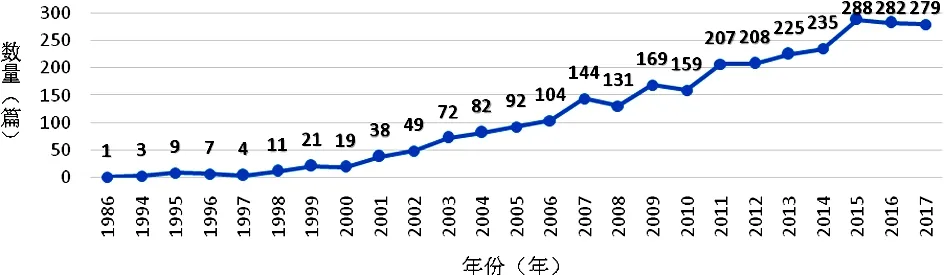

图1: 1986-2017年旅游形象研究文献年度趋势图

二、结果分析

1.旅游形象研究年度发文趋势分析

从文献年度发表情况(图1)可知,1986年,国内首次探讨旅游形象问题,只有1篇文章;1994-1999年,旅游形象研究处于初探期,每年文献数量较少;2000-2006年属于缓慢增长期,2001年中国加入WTO,受到国际大环境的影响,学者们开始关注旅游形象研究,文献数量逐渐增多;2007年至今,由于北京奥运会的举办、旅游者追求高品质旅游的需求变化以及目的地间激烈的竞争,促使旅游形象研究高速发展,每年文献数量均在100篇以上;从总体趋势来看,国内旅游形象研究的数量逐年增加,表明旅游形象研究关注度逐年增强,且成为旅游管理的一个重要研究分支。

2.旅游形象研究力量分析

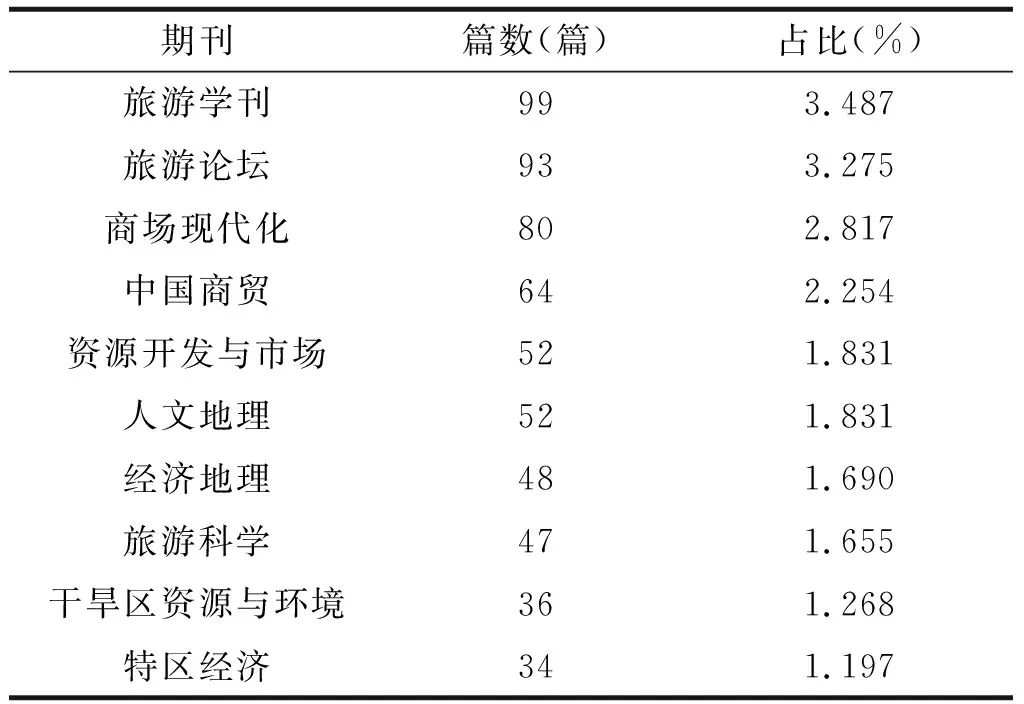

(1)旅游形象发文期刊分析

由1986-2017年旅游形象领域2839篇文献出版情况可知(表1),《旅游学刊》《旅游论坛》及《旅游科学》作为旅游研究前沿期刊,是旅游形象理论传播的重要载体。此外,《人文地理》《经济地理》及《商场现代化》等期刊也是该领域理论传播的主要平台。

表1:1986-2017年旅游形象领域文献出版期刊表(排名前十)

注:作者整理而成

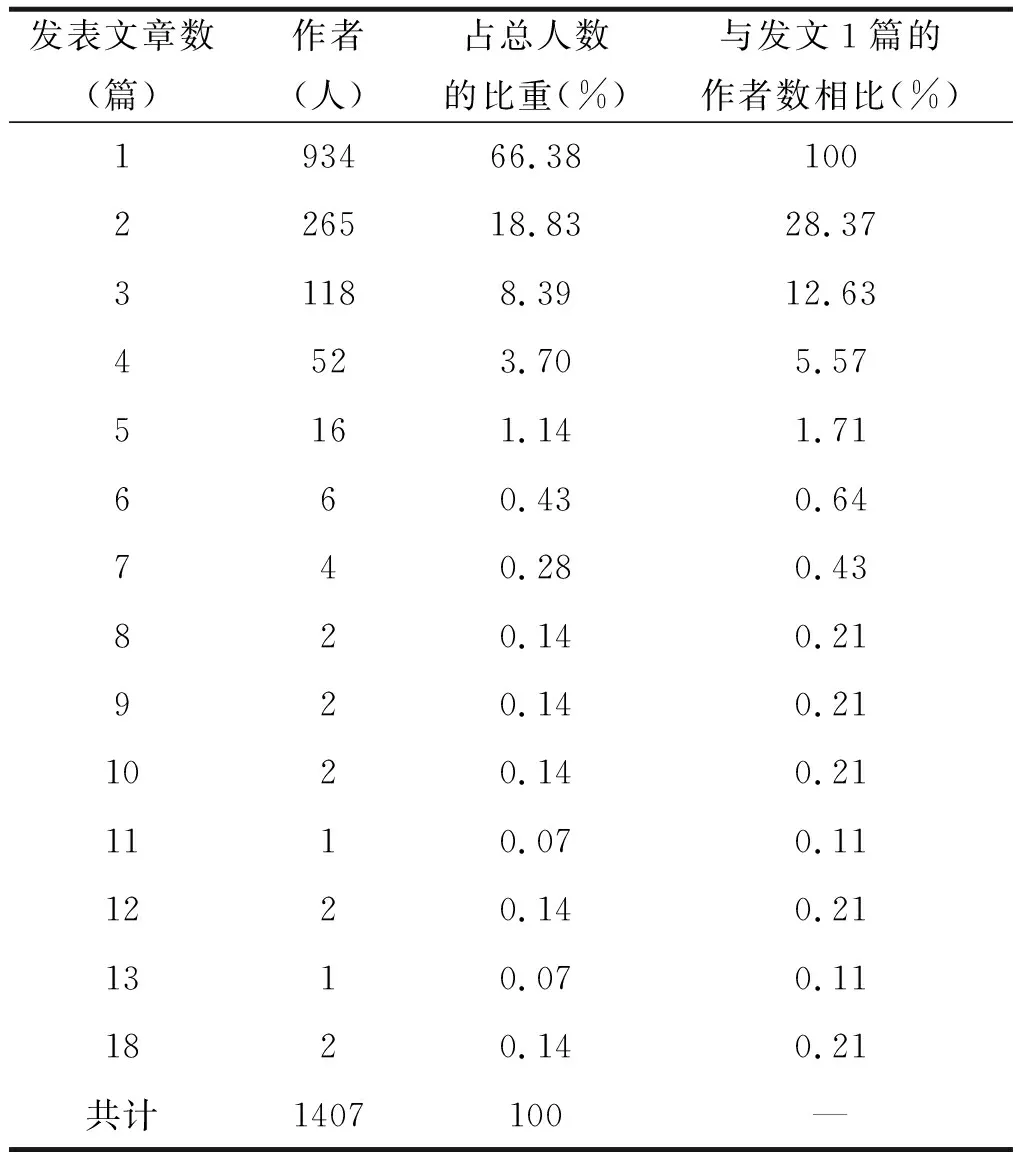

(2)旅游形象研究群体分析

洛特卡定律和普莱斯定律是文献计量学基本定律,用来研究作者和所著文章之间的关系。洛特卡定律阐述到:当写1篇文章的作者人数占总人数的60%左右时,将会出现核心作者群[11]。根据表2统计结果显示,写1篇文章的作者数为934人,占总人数的66.38%,与洛特定律相吻合,表明旅游形象领域已形成了核心研究群。

表2:1986-2017年旅游形象领域作者发文情况

注:作者整理而成

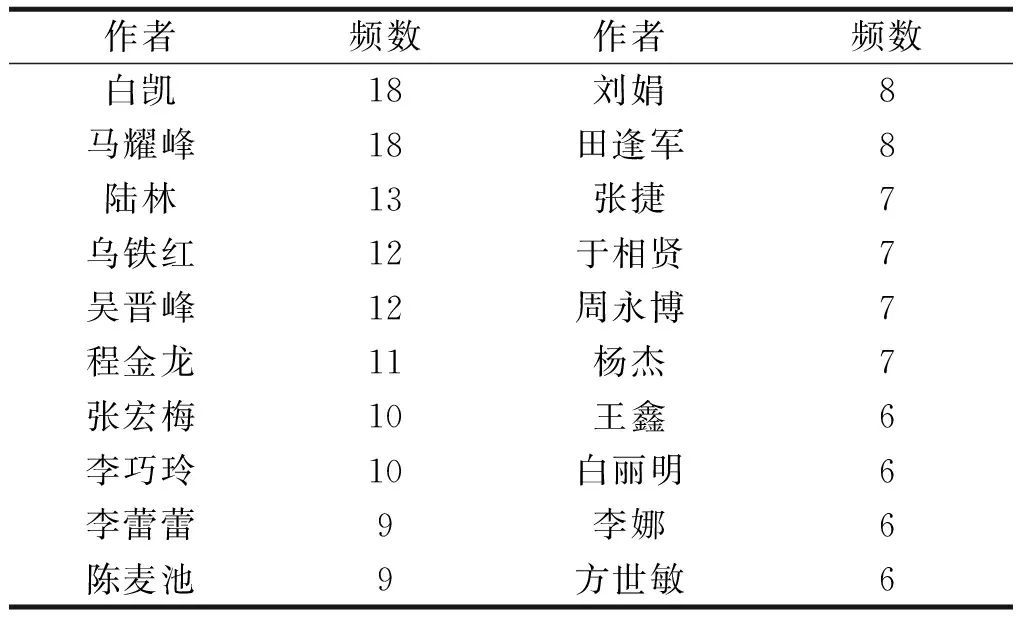

普莱斯定律提到核心群估算公式为:M=0.749 * Sqrt(Nmax),M是指核心群体中最少发文量,Nmax是指最高发文量[11],Nmax=18,算出M≈3,意味着发3篇文章以上的作者属于核心研究群,据统计共有208位作者发表3篇及以上文章,文章仅列示前20位作者(表3)。

表3:1986-2017年旅游形象领域排名前20位作者发文数量

注:作者整理而成

据表3可知,白凯、马耀峰、陆林、乌铁红、吴晋峰、程金龙、张宏梅、李蕾蕾等学者是旅游形象研究的核心群体,引导该领域理论的发展。其中,陈传康、李蕾蕾、吴必虎等人最早涉猎旅游形象研究领域,如李蕾蕾所著的《旅游地形象策划——理论与实务》被称为旅游形象的基石。马耀峰、白凯是最高产的学者,属于核心群中的领军人物,推动旅游形象研究深入发展。

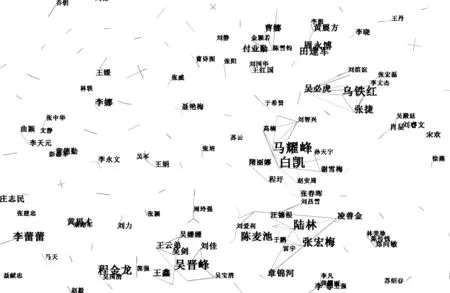

文章使用Cite Space V软件生成作者共现知识图谱(图2)。图标中的Q值(模块值)和S值(平均轮廓值)用于检测网络结构的显著性及聚类清晰性。其中,Q值大于0.3就意味着分析出的作者合作网络是显著的,S值大于0.5说明节点之间关系紧密。图2的Q值为0.9887,在0.3以上且接近1,说明划分出的合作网络具有较高可信度;S值为0.2526,小于0.5,说明旅游形象领域作者之间的关联性不强,合作现象较少。

图2中每个节点代表一位作者,节点间连接线表示两者的共现关系,字号的大小代表出现的频次,出现频次越高,其在该领域的影响力越大。从整体分布来看,国内旅游形象研究整体分散,局部集中;具体来看,该领域呈现出四大核心群体,分别以马耀峰、乌铁红、吴晋峰、陆林为核心。同时,这一结论印证了上文洛特卡的核心群体说。

(3)旅游形象研究机构分析

通过数据整理可知,共有1118个研究机构涉及旅游形象研究。1986-2017年旅游形象研究发文9篇以上研究机构共有21家。其中,陕西师范大学发文60篇排在首位,其次是安徽师范大学(26篇)、四川大学(19篇)、华侨大学(16篇)、南京师范大学(15篇)等,这些学校在旅游形象研究中起到带动作用。从机构类别来看,高校是该领域研究的主要阵地,专业研究机构较少涉及。

笔者通过Cite Space工具分析1986-2017年旅游形象研究机构,生成机构共现知识图谱(图3),其中Q值为0.9825,S值为0.1684,说明图谱划分出的研究机构合作网络是显著的,且较为分散,合作关系不强。从图3可知,旅游形象研究机构基本呈独立态势,部分机构呈现合作关系,且多为临近地域;以陕西师范大学、安徽师范大学、南京师范大学为中心形成三条较显著的合作链条。

3.旅游形象发展脉络及演化动向

(1)旅游形象研究前沿

突现词是指短时间内出现频次异常的关键术语,主要指频次明显增多的术语。Cite Space软件可以从论文的标题、摘要、关键词等中提取突现词,从而识别某一领域研究前沿及演化趋势。

本研究将研究数据导入Cite Space工具中,抓取旅游形象研究的突现词,绘制旅游形象研究突现词表(表4)。

图2:作者共现知识图谱

图3:研究机构共现图谱

突现词突现强度开始年份结束年份突现词突现强度开始年份结束年份旅游者5.59419862000形象传播3.99220092012旅游业7.77419872000丝绸之路3.74820102012旅游资源6.902619872002游客感知5.60020112017旅游产业6.19619872000目的地形象3.50920122014形象策划6.55219962005内容分析7.57920132017区域旅游形象5.23820022007旅游目的地形象4.24420132014旅游形象设计3.88820022008情感形象3.53920132017旅游地3.65520022004网络文本10.56020142017城市旅游形象10.10620032009新媒体5.09620142017形象定位9.59120062008感知形象4.94120142017

注:作者整理而成

随着改革开放的深入,旅游行业在我国崛起,如何让其快速发展是需要突破的难题。为了吸引更多的游客,提高目的地竞争力,旅游形象研究由此产生。由表4可知,早期旅游形象研究主要站在宏观视角,基于旅游者和旅游资源两要素,初探旅游业的形象设计。2002年以后,研究客体细分为区域旅游形象、城市旅游形象及旅游地形象等。同时,学界开始关注形象定位,细分目标客源市场问题。受到“丝绸之路”申遗项目的影响,研究丝绸之路旅游形象一度成为研究热点。从突现强度来说,网络文本突现强度最高(10.560),说明利用网络文本法,研究游客感知旅游形象问题的关注度非常高。近年来,学者们对旅游形象进行了更加多元化的探索,主要集中在利用更加科学的内容分析法探讨旅游感知形象、结合新媒体(如微信、微博等大数据平台)探讨旅游感知形象、探讨旅游形象运行机理及构成要素等。

(2)旅游形象研究热点

关键词是文章的高度总结,是文章的“窗口”[12]。本研究利用Cite Space软件对1986-2017年旅游形象文章主题词进行共现分析,计算关键词频次,生成关键词共现图。按照词频高低排序,共得出1047个关键词,文章截取前20个高频关键词(表5)。

统计结果显示,1986-2017年旅游形象研究中,“旅游形象”出现频次最高(freq=810),其次是“旅游目的地形象”(freq=176)、“旅游目的地”(freq=137)、“城市旅游形象”(freq=136)。

表5:1986-2017年旅游形象领域前20个高频关键词

注:作者整理而成

图4: 关键词共现时间图谱

根据表5可知,剔除“旅游形象”“旅游目的地形象”“旅游目的地”等主题词,梳理出“城市旅游形象(freq=176)”“形象定位(freq=132)”“形象设计(freq=81)”“形象感知(freq=66)”“形象塑造(freq=63)”“品牌形象(freq=56)”“形象传播(freq=56)”“旅游资源(freq=48)”等关键节点。结果表明,国内旅游形象研究以旅游形象为核心,以城市旅游形象、目的地旅游形象、旅游资源为依托,研究形象定位、形象设计、形象塑造、形象传播、形象感知及品牌形象问题。

(3)旅游形象研究发展路径

随着时间的推移,不同的环境演化出不同的研究热点。为了再现国内旅游形象研究演化路径,笔者借助Citespace软件中“Time Zone”可视化功能,时间区间选择为1986-2017年,时间切片默认为1年,节点类型选择关键词,每个年度提取前100个高频关键词,对旅游形象关键词进行时间分析(图4)。由图4可知,我国旅游形象研究大致经历了四个时期:萌芽期(1986)、初探期(1994-1999)、发展期(2000-2006)和成熟期(2007-2017)

a.旅游形象研究萌芽期。1986年,旅游形象研究处于萌芽期,国内首次出现旅游形象研究。我国学者丘美焰在其《简析我国的旅游形象》阐述了旅游者对国内旅游形象的认识。

b.旅游形象研究初探期。1994-1999年,旅游形象研究属于初探期,研究内容在城市形象、市场分析和CIS(企业识别系统)三大理论基础上探讨形象定位与策划问题,并提出了旅游形象基本概念,研究方法以定性研究为主,研究目的多为政府或案例地提供对策与建议;林焱钊在其文章中首次引入CIS(企业识别系统)来研究城市旅游形象,引发了学者们的普遍关注,产生了大量研究成果,如陈传康、李蕾蕾在其合著文章中讨论CIS内涵及利用CIS理论构建形象策划体系。

c.旅游形象研究发展期。2000-2006年,旅游形象处于发展期,在李蕾蕾提出的TDIS(旅游地形象设计)模式促进下,该领域研究逐年递增。在旅游形象早期研究成果的支持下,研究内容更加详细、科学,主要集中在四个方面:游客感知形象、目的地形象、形象传播及形象设计,如吴必虎、李燕琴在其合著文献中提出形象口号的内在机理、设计要求,设计出不同类型的创意模式;研究方法上,主要以描述性研究为主,实证研究处于初始阶段,研究成果较少;研究目的上,这一时期旅游形象理论研究较弱,偏重应用研究,以任务带动理论发展。

d.旅游形象研究井喷期。2007-2017年,旅游形象处于高速发展期,经过30年的发展,形成了较为成熟的理论体系,内容更加丰富、方法更加科学。研究内容上,国内旅游形象集中在目的地形象识别与塑造、营销与推广、目的地形象影响因子探索、旅游者形象感知及旅游形象形成机制与测量五个领域。如冯捷蕴利用博客研究北京旅游形象感知问题。研究方法上,从描述性研究过渡为与实证研究相结合,实证研究方法主要有结构方程法、网络文本分析法、IPA分析法等;研究类型上,依然以应用型研究为主,但该领域理论研究逐年增加,如程金龙在其《城市旅游形象的内在机理研究》中,针对当前城市旅游形象理论研究现状,从基本内涵、影响因素、内在关系等方面识别其潜在规律。

三、结论与展望

1.研究结论

本文运用科学计量理论,借助Cite Space可视化工具,定量分析1986-2017年我国旅游形象研究成果,科学生动地再现旅游形象研究热点及发展脉络,并得到以下研究结论。

(1)年度趋势。从发文时间来看,我国旅游形象自1986年之后文献数量逐年增加,特别是,在2007年之后,文章数量激增,表明旅游形象研究关注度逐年增强,且成为旅游管理领域的一个重要研究分支。

(2)研究力量分布。从发文期刊来看,《旅游学刊》《旅游科学》《旅游论坛》作为旅游管理专业性期刊,是旅游形象理论传播的主要平台。

从发文作者来看,马耀峰、白凯、陆林、乌铁红等学者在旅游形象研究领域做出了突出贡献;从共现网络看,该领域呈整体分散、局部集中态势,同时,呈现出以马耀峰、乌铁红、吴晋峰、陆林为核心的四大合作网络。

从研究机构来看,旅游形象研究力量主要集中在高校。其中,陕西师范大学发文量最多,其次是安徽师范大学、四川大学、华侨大学、南京师范大学等;旅游形象研究机构相对独立,合作现象较少,多为临近地域,形成了三条主要合作网络。

(3)研究热点及演化路径。国内旅游形象研究以城市旅游形象、目的地旅游形象、旅游资源为依托,研究形象定位、形象设计、形象塑造、形象传播、形象感知及品牌形象等热点问题。旅游形象研究经历萌芽、初探、发展及井喷四个时期,每个时期研究热点不同。

2.研究不足

由于Cite Space软件和CNKI存在一定的兼容性限制及权限问题,并未实现被引文献、被引作者、被引期刊等分析功能,未来可以结合WOS、CSSCI数据库相关数据填补研究空缺。此外,未来的研究将会结合国外文献梳理国内外旅游形象研究现状及演化动向。

3.研究展望

体验经济时代下,目的地竞争愈演愈烈,目的地管理者逐渐意识到旅游形象的重要性,我国旅游形象研究将面临更加复杂多元化的机遇与挑战。未来,学者们应关注以下方面探讨。

(1)旅游形象理论创新。目前,旅游形象研究趋于同质化,缺乏借鉴意义,未来应着眼于不同视角,融合多学科,综合全面的探讨旅游形象研究命题;我国旅游形象研究中,应用型研究取得了丰富的研究成果,但旅游形象理论研究较少,理论体系薄弱,未来的研究应注重理论创新,平衡发展理论研究与应用研究。

(2)旅游形象方法创新。目前,旅游形象传统的定性研究方法逐渐被定量研究方法所取代,研究方法更加科学有效。未来,多以内容分析法、结构方程法、IPA法为主,但我国旅游形象蕴含内容较丰富,影响因素复杂多元,单独依靠定量研究方法较难全面分析旅游形象。因此,兼顾定性与定量研究,传统手段结合新兴技术,探索更科学客观的研究方法,将有效提升旅游形象研究信度与效度。