我国社会组织与政府的互动:策略、逻辑及其治理

龚志文 李万峰

内容提要:“强国家—弱社会”的环境下,社会组织与政府互动策略研究有着重大的理论和现实意义。在对抗性—合作性的连续光谱上,我国社会组织与政府互动的策略呈现挑战—限制、疏离—默许、合作—合作三种形态。互动策略的选择是一个动态的、不断建构的过程,不管是“静态—制度”情境、还是“动态—行动”情境都为这一过程提供规训和指引。文章认为当前的互动策略,在制度化、稳定性、长久性方面尚显不足,所以需要创制和更新相关的制度体系,解决制度剩余和制度匮乏的窘境,方能推动政社互动逐渐走向成熟和稳定发展的新阶段。

在计划经济时代的“整体性社会”下,国家通过资源的全面垄断、庞大的行政组织网络、上下贯通的组织体系和一元化的意识形态宣教等策略实现了对社会全面、有效的控制。但1978年以来的市场化改革打破了这种格局,整体性的社会结构逐渐分化、解体,社会中涌现大量自由流动的资源,人们组织起来的愿望和需求演变成了一场或隐或现的“结社革命”[注]王绍光、何建宇:《中国的社团革命——中国人的结社版图》,《浙江学刊》2004年第6期。,公共领域中产生了数量众多、种类繁杂的社会组织,它们在经济社会发展中扮演着重要的角色。

随着社会(资源)结构的分化、政社关系及思想观念的多元化,社会组织也采取一系列策略行动,以寻求自身的生存和发展。学者们从不同的概念框架出发,对政府的控制策略和社会组织的行动策略进行卓有成效的分析,生动地呈现了政府的控制状态和社会组织的生存智慧;同时,揭示政府与社会组织之间相互依赖的本质,二者在诸多领域进行模糊的、不稳定的交叉互动。

一、社会组织与政府的互动策略

(一)社会组织策略

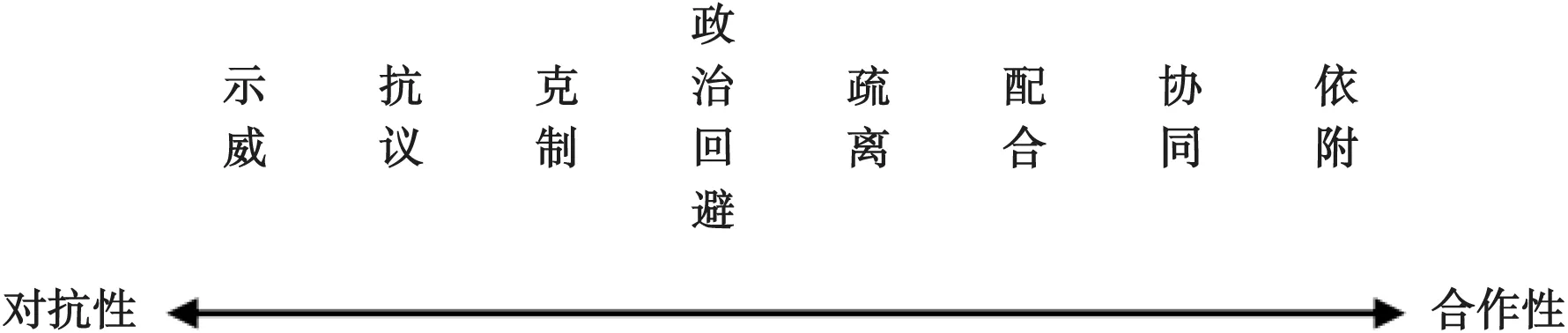

我国的社会组织镶嵌于特定的制度环境中,难以脱离政府的影响与控制,在强大的国家管制中、在制度缝隙里寻求生存成为其第一要务。社会组织的策略集里包括“示威”“抗议”“克制”“政治回避”“疏离”“配合”“协同”“依附”八种策略,它们构成了连续的逻辑统一体,分布在“对抗性—合作性”的连续光谱上(如图1)。

图1 社会组织策略的连续光谱

示威策略的对抗性极强,它表明社会组织在意识形态、价值理念、组织结构和工具行为方面与政府形成对立的意向,旨在对既有的政治权威构成实质性的挑战。

抗议策略是社会组织基于对某项议题的异议而公开向政府表达不满与反对,例如环境类组织为抗议政府的环境决策而组织的游行等。

克制策略是社会组织的一种“惯习”性选择,[注]朱健刚、赖伟军:《“不完全合作”:NGO联合行动策略——以“5·12”汶川地震NGO联合救灾为例》,《社会》2014年第4期。是一种隐性的对抗,它指社会组织刻意隐藏与政府价值理念、组织结构和工具行动相左的内容,不公开表达对政府的不满,并应情境缩小政治性参与的范围、规模与频次,调整组织行为的方式,降低对抗性程度。

政治回避策略是一种“去政治化”[注]唐文玉、马西恒:《去政治的自主性:民办社会组织的生存策略——以恩派(NPI)公益组织发展中心为例》,《浙江社会科学》2011年第10期。的表现,它指社会组织绕开政治敏感性高、受众弥散性大的政治性议题和社会问题,回避有争议的或危险的区域,实行组织的“政治性静默”。

疏离策略是指社会组织刻意拉开与政府之间的距离,身份上撇清与政府的关系,强调自身的独立性,行动上专注于公益服务供给,且活动方式及内容不触及政府的底线,以行为的合理性及道义正当性换取身份的合法性和政治的认可性。

配合策略指社会组织扮演政府“帮手”的角色,[注]赵秀梅:《NGO在中国:中国NGO对政府的策略:一个初步考察》,《开放时代》2004年第6期。在价值理念、组织结构和工具行动方面进行调整以契合政府的意愿,从而提供政府要求提供的公共服务、解决政府要求解决的社会问题。

协同策略“突破”或“摒弃”了以权威为依托的合作模式,寻求以自愿、平等、共识为标志的深度合作。[注]周志忍、蒋敏娟:《中国政府跨部门协同机制探析:一个叙事与诊断框架》,《公共行政评论》2013年第1期。协同有三个基本要素:协同意愿、共同目标和信息沟通。协同策略的发生意味着社会组织与政府的价值理念趋向一致、工具行动趋向耦合、信息交换及时通畅,二者具有较大的合作需求和较高的合作意愿,这是一种理想性的策略。

依附策略指社会组织为了自身发展的各项资源,通过私人关系、职位嵌入等方式主动依附于行政体系,建立与政府之间的身份、经济、政治性依赖关系。而一旦套上行政依附的重轭,社会组织就失去了民间性和自主性的本质特征,成为政府的附庸,原有的价值理念和行为方式将被政府所同化或替代。

(二)政府策略

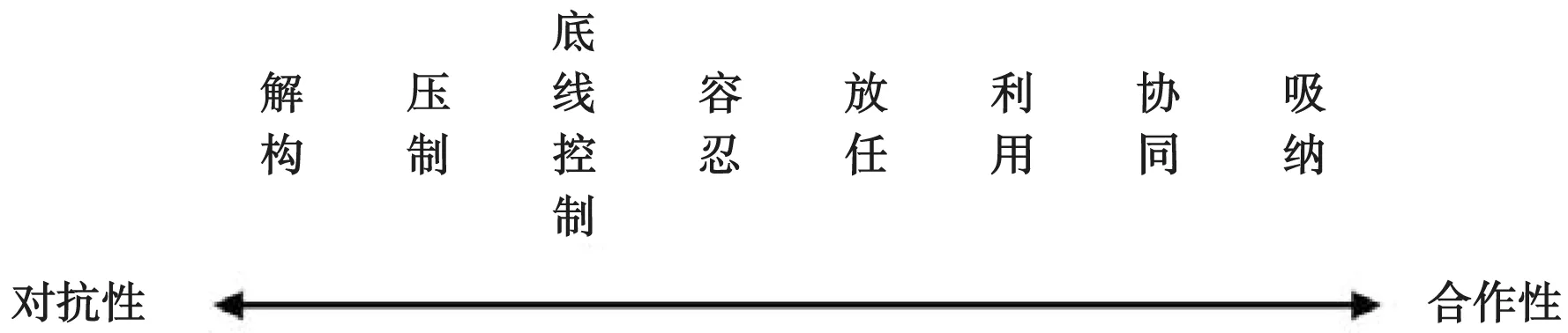

面对社会组织的策略互动,政府也积极予以策略回应。以“对抗性—合作性”为标准衡量,政府的策略集里包括“解构”“压制”“底线控制”“容忍”“放任”“利用”“协同”“吸纳”八种策略,它们也构成了连续的逻辑统一体,分布在“对抗性—合作性”的连续光谱上(如图2)。

图2 政府策略的连续光谱

解构策略,即政府运用军事、政治、法律等手段清除具有破坏性对抗的社会组织,包括消弭组织的意识形态和价值理念、覆灭组织的实体结构、惩罚或遣散组织成员、切断组织的资源渠道,最终解除社会组织对政治权威的威胁。

压制策略主要针对社会组织的“上访”“游行”“舆论倡导”“组织规模扩张”等破坏性较弱的行为。政府运用舆论管制、法规政策、行政命令、警告惩戒等手段,遮蔽社会组织的舆论话语,限制社会组织的规模、活动领域、业务范围和资源渠道。

底线控制策略的发生情境是社会组织隐匿了价值理念、组织结构和工具行动等方面公开的直接对抗,承诺不逾越政府的底线,不挑战政府的权威,在政府可接受的范围内活动。

容忍策略指政府对于社会组织的存续采取消极忍让的姿态,一般情况下对社会组织不采取管制措施。

放任策略,即政府认可社会组织的存续,对社会组织不施加任何限制,也不提供任何支持。

利用策略指政府因获取政绩、政策倡导、建立合法性、塑造形象(如奥运会宣传)、解决社会问题(如环境保护)、提供公共服务(如艾滋病防治)等方面的需要而主动与社会组织合作,给予社会组织以政治认可、经费保障、物质扶助等形式的支持。

协同策略,即政府认可与接纳社会组织作为社会治理主体的理念与事实,主动关注社会组织的公共诉求,基于平等双向的合作意愿与合作需求,建立共同愿景、授予权能、分享信息、责任共担、活动互助,以促成公共利益的实现。

吸纳策略,即政府利用自身所控制的资源给予社会组织以体制性的庇护和利益性的满足换取社会组织以忠诚、支持和服务的回报,从而形成一种庇护/回报的关系。[注]Ma,Shu Yun,Clientelism,Foreign Attention,and Chinese Intellectual Autonomy:The Case of Fang Lizhi,Modern China,1998,24(4),pp.4455-471.

(三)政府策略与社会组织策略的匹配性分析

政府和社会组织在既定的规则系统下为了实现各自的目标,会工具性、权宜性地行事,采取不同的策略。但任何策略选择都是组织在主动性与被动性、变革性与适应性、独立性与依赖性之间的取舍。[注]〔美〕W.理查德·斯科特:《制度与组织——思想观念与物质利益》,姚伟、王黎芳,等译,北京:中国人民大学出版社,2012年,第187页。

对于社会组织而言,“示威”“抗议”“克制”策略表明社会组织与政府之间存在着公开的或潜在的对抗性,其共同特征是在政治性场域都对政府的权威形成了挑战,应归属“挑战”类;“配合”“协同”“依附”策略突出了社会组织与在公益场域与政府的合作性,应归属“合作”类;“政治回避”“疏离”策略,体现了社会组织对自主性和独立性的追求,刻意保持着与政府的距离,应归属“疏离”类。

对于政府而言,面对复杂、不确定的公共事务治理困境,一方面,它需要与社会分享权力、责任共担,调动社会的力量增强公共服务供给的能力;也即,寻求与社会组织合作,“利用”“协同”“吸纳”策略归属此类。另一方面,则要压制社会的挑战力量,维护政权的稳定和统治的延续;也即,对社会组织施加限制,“解构”“压制”“底线控制”策略归属此类。最后对于那些既无政治挑战性,又无合作必要性的社会组织,政府一般采取默许的策略,不干涉其发展、但也不提供任何支持,“容忍”“放任”策略归属此类。

所以,在“对抗性—合作性”的连续光谱上社会组织对政府的策略就表现为“挑战”“疏离”“合作”三类,政府对社会组织的策略则表现为“限制”“默许”“合作”三类。当互动越偏向政治性场域时,互动的政治意蕴越浓,互动策略的对抗性就越激烈;越偏向公益性场域时,互动的公益色彩越鲜明,策略选择的合作性几率就越高。简言之,政府与社会组织互动中策略的选择由具体的互动情境决定,且依据对方组织的策略选择而权变。

当社会组织在政治性场域中挑战政府的权威时,政府必然会本能且理性地采取限制或是控制的策略;当与政治无涉的社会组织疏离政府时,政府则默许社会组织的存在,且不对它们的发展实施限制;当政府与社会组织基于公益性互动时,二者会依据合作的需求与合作的意愿而进行不同程度的合作。

二、情境分析:政府与社会组织策略选择的内在逻辑

政府与社会组织的互动是一种不断变化的、充满冲突与妥协的动态过程。[注]汪锦军、张长东:《纵向横向网络中的社会组织与政府互动机制——基于行业协会行为策略的多案例比较研究》,《公共行政评论》2014年第5期。它们互动策略的选择会因制度规则、政府层级、政府官员认知、社会组织活动性质、活动方式、组织功能、资源关系、互动经验等因素的差异而表现出很强的权变性。那么这种互动策略选择的内在逻辑为何呢?学界的解释明显地呈现出宏观的“国家—社会”视角和微观的利益视角两条进路。

宏观的“国家—社会”框架是学者们用以分析政社互动的“公器”。法团主义理论强调社会组织与政府的制度化联结,突出其互动策略选择的合作属性;公民社会理论强调社会组织与政府的分离、制衡与自治,突出其互动策略选择的对抗属性。但这一静态的框架在面对政社互动的多样性、流变性和复杂性情境时变得束手无策,而且“国家—社会”框架缺乏中间概念,[注]强世功:《法制与治理》,北京:中国政法大学出版社,2003年,第335页。使得它在揭示组织具体的策略行为方面略显乏力。所以,部分学者将注意力转移到微观层面组织的利益分析上来。

在利益视角下,“分类控制”“行政吸纳社会”“利益契合”“嵌入型监管”“资源依赖”等概念框架都将政府视为一个理性的“经济人”,其策略选择的出发点是实现政权稳定、经济发展、合法性生产、公共服务供给等利益需求。社会组织亦是一个理性的主体,它们采取“非正式政治”“自我克制”“政治回避”“私人关系”等多种策略以获取资源、降低依赖、规避风险、寻求认同和供给公共服务等。显然,利益视角的研究为我们理解互动策略的异质性提供了重要的理论资源,但组织的利益是嬗变的,对利益的清晰界定是困难的,而且利益视角忽视了制度规则对组织行为的影响。

“情境”概念最早由威廉·托马斯(William Thomas)和弗洛里安·兹纳涅茨基(Florian Witold Znaniecki)在《身处欧美的波兰农民:一部移民史经典》中提出。后来,心理学家库尔特·勒温(Kurt Lewin)将“情境”概念引入了其场论理论中。他宣称,任何一种“行为”都产生于各种相互依存事实的场中,这里的“场”包括“行动者”和“情境”两个向量。

新制度主义学派指出,组织被外部的制度和技术情境所塑造并逐渐与之趋同和相似,[注]Meyer,John W.,and Rowen,Brian,Institutionalized Organizations:Formal Structure as Myth and Ceremony,American Journal of Sociology,1997(2).所有影响组织完成技术目标的外在客体构成了组织的技术情境,所有为组织行为提供稳定性和有意义的认知、规范和管理结构与行为构成了组织的制度情境。[注]费显政:《新制度学派组织与环境关系观述评》,《外国经济与管理》2006年第8期。

资源依赖学派将组织的存续放在了资源情境中考量,组织之间基于资源关系形成了“依赖”和“控制”两种情境,组织采取竞争、兼并、联盟等各种策略以减少对其他组织的依赖。[注]〔美〕杰弗里·菲佛、杰勒尔德·R.萨兰基克:《组织的外部控制:一种资源依赖的视角》,闫蕊,等译,北京:东方出版社,2006年,第124页。何艳玲等(2009)提出了“依赖·信任·决策者”的分析框架解释本土草根NGO策略选择的内在逻辑,她指出草根NGO与政府是在一个“高依赖—低信任”的情境中互动博弈的。

关系主义视角下,组织间的关系情境决定着其互动策略的选择。例如考斯顿(1998)认为政府与NGO之间存在着压制、敌对、竞争、合约、第三方治理、协作、互补、合作八种关系;纳贾姆(2000)依据组织目标差异将政府与NGO之间的关系划分为合作、冲突、互补、吸收四种类型;库勒和塞勒(1992)依据沟通交往和财务控制两项指标,同样归纳出整合依附、分离依附、整合自主、分离自主四种关系类型。国内学者提出了非对称性(非均衡性)关系,非抗争性合作关系,敌对、中性与合作关系等。

上述观点众说纷纭、各有所指,但却为我们理解组织情境提供了厚重的理论基础。

俞可平(2006)指出,我国的政社互动是在制度剩余与制度匮乏并存的情境下进行的。一方面,宏观制度剩余,微观制度匮乏。事关社会组织的宏观制度规范极具原则性和模糊性,且许多规定大量重复、交叉和繁琐,尚未形成一套权责明晰、上下贯通的制度体系,无法应付多样性的地方情境,对社会组织的“属地管理”原则更强化了地方情境对社会组织存续的影响。[注]李国武、李璐:《社会需求、资源供给、制度变迁与民间组织发展:基于中国省级经验的实证研究》,《社会》2011年第6期。这使得在政社互动的实践中,政府部门拥有较高的自由裁量权和较大的策略性行动空间。[注]江华、张建民、周莹:《利益契合:转型期中国国家与社会关系的一个分析框架:以行业组织政策参与为案例》,《社会学研究》2011年第3期。

另一方面,管制性制度剩余,支持性制度匮乏。既有的制度过分聚焦于社会组织的注册登记、监督审查、活动限制等方面,而轻视对社会组织在税费优惠、财政支持、资源汲取等方面的关注。[注]熊光清:《中国民间组织的主要功能、制度环境及其改进路径》,《哈尔滨工业大学学报》(社会科学版)2013年第4期。在这种强管制—弱支持的制度安排下,制度的天平始终偏向于政府,社会组织被迫在正式制度的夹缝中和非正式制度的空间里寻求生存与发展。

组织的行动情境是指影响组织策略行为的资源、技术、关系、利益、信息、决策者、顾客、产品、服务、活动性质等微观因素的聚合,它决定了组织互动的身份、边界与策略生产。行动情境的动态性、复杂性和多变性意味着它没有一个稳定的构型,迫使组织间的互动遵循权变性法则(Contingency Rule)。组织的行为策略都是在具体的行动情境中生成的,这也触发了组织的能动性与建构性。

总之,政府与社会组织互动策略的选择是一个动态的、不断建构的过程,不管是“静态—制度”情境、还是“动态—行动”情境都为这一过程提供规训和指引。其中,制度情境是固态的、静止的、结构性要素的聚集,强调互动的制度、规则等,以增强组织互动的安全性和预期度,使得行动者能够预见应采取的策略、方向和后果;而行动情境是动态的、流变的、场景性要素的聚集,强调互动的事件、过程等,以赋予组织互动的权变性和能动性,使得行动者能够应对互动的多样性、流变性和复杂性。某种策略的产生或是被选择说明了在当下的制度情境(包括正式或非正式的结构关系)和行动情境中,它们比较有效。而在其他的互动情境下,该策略可能难以刺激出来。[注]张静:《基层政权:乡村制度诸问题》,杭州:浙江人民出版社,2000年,第12~13页。

需要强调的是,制度情境是互动的基础性情境,它为行动情境预设了空间和基调;行动情境是互动的具体性情境,它通过对制度情境进行权宜性的诠释和援引,克服了“静态—制度”情境的死板和僵硬,最终实现互动策略的生产、再造与权变,且能够推动制度情境的变迁。

三、互动治理:策略型互动与制度型互动各适其位

纷繁复杂的策略组成了政府与社会组织的“工具箱”,在互动中他们基于不同的情境及自身的判断,“策略性”地从“工具箱”中提取工具,工具提取的恰当与否决定了互动的成功或失败。显然,这是一种“含混—策略”型的互动,这种互动形态的稳定性较低,不能够长期、有效地维系互动的发展,会增加互动的成本与风险。它加剧了政府与社会组织关系的复杂性与多变性,使得社会组织管理陷入困境。

政府与社会组织“偏爱”策略型互动的缘由在于制度情境的统摄力太弱、行动情境的势能太强,互动主体都过分倚赖关系、人情、利益等情境要素。所以,对政府与社会组织互动治理的关键在于强化制度情境对互动的规训效用,突出正式权威、官僚制度、标准化和法律法规在互动中的地位,从而让互动在一个明晰的、广为理解的规则的约束下进行。这就需要创制和更新相关的制度体系,解决制度剩余和制度匮乏的窘境,调适制度的天平,疏浚制度型互动的渠道,突出制度体系的民主化和理性化,[注]张紧跟、庄文嘉:《非正式政治:一个草根NGO的行动策略——以广州业主委员会联谊会筹备委员会为例》,《社会学研究》2008年第2期。推动制度情境逐渐走向成熟、定型和稳定发展的新阶段。

孙立平(2005)指出,我国社会转型需要从正式的结构与制度层面和非正式的关系与策略层面并行推进。所以,对政府与社会组织互动的治理并不意味着要用制度型互动取代策略型互动,而应该发挥它们各自的长处,实现优势互补。例如,可以借助策略型互动的柔性策略弥补“结构—制度”型互动弹性的缺失,增强制度型互动的灵活性和适应性。[注]李敏、李良智:《关系治理研究述评》,《当代财经》2012年第12期。在现实互动中,政府和社会组织应该明确策略型互动与制度型互动的边界与适用性依据不同的问题关怀和互动情境采取相应的互动方式(策略型互动与制度型互动的比较如表1)。

表1 策略型互动与制度型互动的比较[注]沈旭晖、刘鹏:《从策略性联盟到意识形态组织:上海合作组织的发展路径及动因分析》,《西安交通大学学报》(社会科学版)2007年第2期。

综上所述,我国政府与社会组织互动的策略纷繁复杂,它们分布在对抗性—合作性的连续光谱上。互动策略的选择是一个动态的、不断建构的过程,不管是“静态—制度”情境、还是“动态—行动”情境都为这一过程提供规训和指引。