用开颅微血管减压术治疗三叉神经痛的临床效果评析

刘 嘉

(成都市第五人民医院,四川 成都 611130)

研究证实,大部分神经系统疾病的发生均与血管压迫神经有关。三叉神经痛是临床上较为常见的一种神经系统疾病。该病患者常出现反复性的面部疼痛难忍的症状,可对其生活质量造成严重的影响。有研究认为,用开颅微血管减压术治疗三叉神经痛的效果十分显著,能迅速缓解患者的临床症状[1]。开颅微血管减压术是一种显微外科手术,这种手术能将血管与受到压迫的神经进行分离,并用减压材料垫入二者之间以防止病情反复发作。本研究主要分析用开颅微血管减压术治疗三叉神经痛的临床效果。

1 资料和方法

1.1 一般资料

择取2015年3月至2017年3月成都市第五人民医收治的原发性三叉神经痛患者40例作为研究对象,经该医院医学伦理委员会的批准,按照入院顺序将其分为对照组和观察组,每组各有患者20例。在对照组患者中,有男性12例,女性8例,其年龄为36~69岁,平均年龄为(56.2±7.4)岁,其病程为1~8年,平均病程为(6.2±0.4)年,其中存在左侧面部疼痛的患者有10例,存在右侧面部疼痛的患者有10例。在观察组患者中,有男性14例,女性6例,其年龄为34~68岁,平均年龄为(56.4±7.5)岁,其病程为0.9~7.8年,平均病程为(6.5±0.8)年,其中存在左侧面部疼痛的患者有11例,存在右侧面部疼痛的患者有9例。两组患者的一般资料相比,P>0.05。研究对象的纳入标准是:1)经MRI颅神经水成像检查,被确诊患有三叉神经痛的患者[2]。2)符合接受手术治疗的各项指征的患者。3)无其他神经系统合并症的患者。研究对象的排除标准是:1)无法配合手术治疗的患者。2)存在头部强烈撞击史或头部其他疾病史的患者。3)存在心、肝、肾等重要脏器功能障碍的患者。

1.2 方法

对对照组患者施行部分感觉神经切断术,具体的方法是:1)辅助患者保持侧俯卧位,对其进行全身麻醉。2)麻醉成功后,在患者患侧的乙状窦后入路,做一个长度为5 cm的直切口,开一个直径为2 cm的骨窗,呈弧型剪开硬脑膜,然后打开桥小脑角池,显露三叉神经根。3)检查三叉神经根,暴露基底动脉和小脑上动脉。4)在桥脑约1 cm处剪断感觉神经的后2/3段,进行电凝止血,缝合创口。对观察组患者施行开颅微血管减压术,具体的方法是:1)辅助患者保持侧俯卧位,对其进行全身麻醉。2)麻醉成功后,在患者患侧的乙状窦后入路,做一个长度为5 cm的直切口,开一个直径为2 cm的骨窗,呈弧型剪开硬脑膜,然后打开桥小脑角池,显露三叉神经根。3)检查三叉神经根,暴露基底动脉和小脑上动脉。4)找到并分离受到压迫的神经及对神经造成压迫的血管,用Teflon垫片垫入二者之间,缝合创口。

1.3 观察指标

1)两组患者的临床疗效[3]。临床疗效的判定标准是:⑴显效:术后,患者的临床症状完全消失,无需再接受药物辅助治疗。⑵良好:术后,患者的临床症状明显减轻,需接受适度的药物治疗。⑶一般:术后,患者的临床症状有所缓解,需接受药物治疗。⑷无效:术后,患者的临床症状未改善,甚至在加重。治疗的总有效率=(显效例数+良好例数+一般例数)/总例数×100%。2)两组患者的各项手术指标,包括手术耗时及术中出血量。3)两组患者的住院时间。4)两组患者术后并发症的发生率及其病情的复发率。

1.4 统计学分析

将本次研究中的数据录入到SPSS13.0软件中进行处理,计量资料用()表示,采用t检验,计数资料用%表示,采用χ²检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

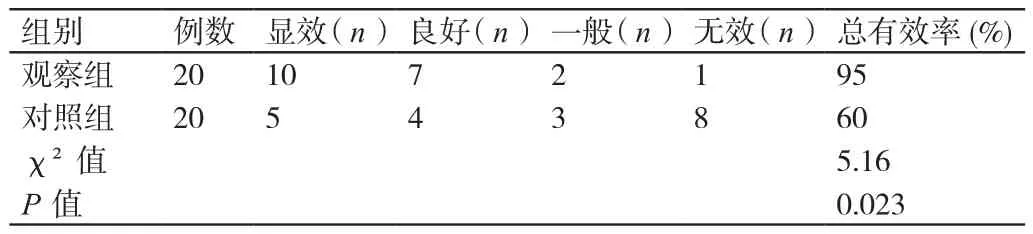

2.1 两组患者临床疗效的比较

观察组患者治疗的总有效率为95%,对照组患者治疗的总有效率为60%,观察组患者治疗的总有效率高于对照组患者,P<0.05。详情见表1。

表1 两组患者临床疗效的比较

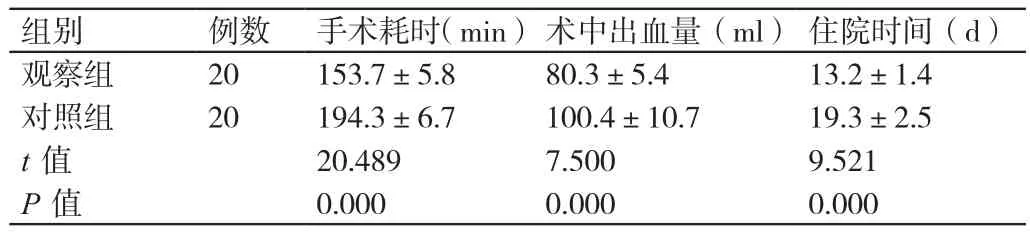

2.2 两组患者各项手术指标及住院时间的比较

观察组患者的手术耗时、术中出血量及住院时间均少于对照组患者,P<0.05。详情见表2。

表2 两组患者各项手术指标及住院时间的比较()

表2 两组患者各项手术指标及住院时间的比较()

组别 例数 手术耗时(min)术中出血量(ml) 住院时间(d)观察组 20 153.7±5.8 80.3±5.4 13.2±1.4对照组 20 194.3±6.7 100.4±10.7 19.3±2.5 t值 20.489 7.500 9.521 P值 0.000 0.000 0.000

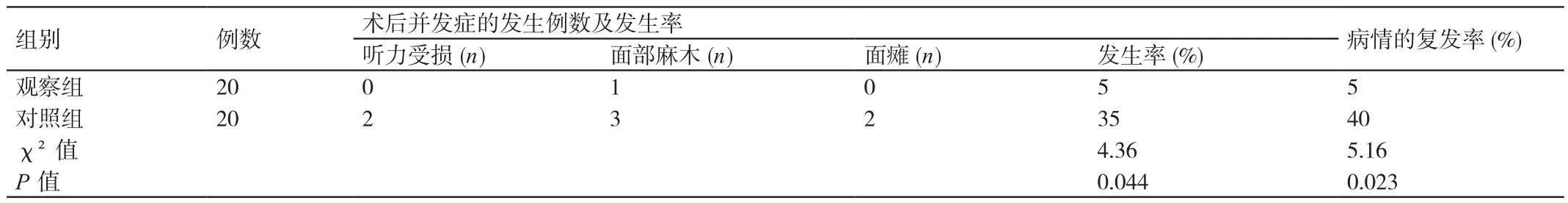

2.3 两组患者术后并发症的发生率及其病情复发率的比较

观察组患者术后并发症的发生率为5%,其病情的复发率为5%;对照组患者术后并发症的发生率为35%,其病情的复发率为40%。观察组患者术后并发症的发生率及其病情的复发率均低于对照组患者,P<0.05。详情见表3。

表3 两组患者术后并发症的发生率及其病情复发率的比较

3 讨论

目前,三叉神经痛发生的原因尚不明确,但大多数学者认为该病的发生与感觉神经受到血管压迫密切相关。研究发现,血管对感觉神经的压迫是一种机械性的动作,可通过隔离的方式阻断这一动作。有文献指出[4],在多种手术方法中,采用开颅微血管减压术治疗三叉神经痛的效果最为显著。这种手术可通过分离血管与受到压迫的感觉神经,从根本上起到解除病因的目的,且不会对三叉神经造成损伤。本次研究的结果说明,与传统的切断手术相比,进行开颅微血管减压术治疗三叉神经痛的临床效果十分显著,且能够大幅缩短手术的耗时、减少患者的术中出血量,更有利于患者的术后恢复。但需要注意的是,开颅手术是一种较为复杂的手术,因此医师在执行手术操作的过程中应注意以下几点:1)当蛛网膜与三叉神经根发生粘连时,应对二者进行锐性分离。2)在观察是否有血管压迫神经时,要充分裸露三叉神经,并观察术区是否存在隐形的肿瘤或囊肿。3)根据血管压迫神经的压迫类型合理地选择垫片。

综上所述,用开颅微血管减压术治疗三叉神经痛具有手术耗时短、对患者造成的创伤较小及疗效确切等优点,且患者术后并发症的发生率及其病情的复发率均较低,安全性较高,此手术方法值得在临床上推广应用。