乡村振兴战略背景下农地规模经营与农业绿色发展

李文华a,熊 兴

(重庆工商大学 a.经济学院;b.长江上游经济研究中心,重庆 400067)

随着中国特色社会主义进入新时代,面对农民、农业、农村的主要矛盾发生转变,我国提出“乡村振兴战略”重大部署,强调发展多种形式的农地适度规模经营,提高农业全要素生产率,推进乡村绿色发展,打造人与自然和谐共生发展新格局。伴随着我国农业技术进步和生产效率提高,化肥、农药、农膜等生产资料的大量使用带来了日益突出的农村环境问题。以化肥为例,1978年我国化肥施用量为884.0万t,2016年增加到5984.1万t,是1978年的6.8倍。在乡村振兴战略背景下,如何把握农地适度规模经营与农业绿色发展关系,提高农业生产效率推进农业现代化,解决农村不平衡不充分问题,是实现“农业强、农村美、农民富”的重要前提。

鉴于此,本文基于对全要素生产率视角的衡量,在测算我国农业绿色全要素生产率水平的基础上,通过Tobit回归模型分析不同地区农地经营规模对农业绿色发展的影响,以期为农业走向“质量兴农、绿色兴农”的发展道路提供理论与实践的参考依据。

1 文献综述

学术界关于什么是最佳的“农地经营规模”见解并未达成一致看法,但多数研究认为要在坚持“度”的前提下适度扩大农地经营规模[1,2]。不同地区农地适度经营规模并不一致,普遍的观点认为应在充分考虑当地生产力水平[3]、物质技术[4]、市场化特征[5]、劳动者素质[6]等条件下实现农地利用效率最大化。从农民收入角度来说,就是在某种耕地规模下,农民从事农业生产所获得的收入大于从事非农业生产所获得收入的机会成本[7]。同时,相关学者通过测算分析,给出具体地区农业适度规模经营的目标值或范围值。如河南省信阳市人均耕地面积理论值为0.34hm2[8],上海松江区户均最优土地规模为8.13—8.40hm2[9]。不管是从理论分析还是实际测算,学术界一致认为我国目前农地经营规模普遍较小,未达到最优收益效率,农地经营规模现状不能实现规模经济效益[10]。

现有研究大多从土地生产率角度考虑农地规模经营问题,Sen[11]在对印度农业研究中首次指出农地经营规模与土地生产率存在反向关系(IR),即“IR假说”。此后包括对我国在内的诸多国家的研究证实了这一结论[12-16]。20世纪80年代后期以来,随着工业化、城镇化的迅速发展,农地经营规模与土地生产率的反向关系受到了学术界的质疑。Sen[17]首先对自己得出的结论重新进行思考,Rudra[18]采用农场数据统计分析进一步推翻了Sen先前得出反向关系的结论。研究者认为,并不能单纯地认为农地经营规模和土地生产效率的反向关系,而应充分考虑土地质量[19]、生产技术[20]、农民的熟练程度[21]等因素,在一个土地质量较好、技术水平较高、农民劳作较熟练的地区可能会打破两者反向关系的假说,甚至会变为正向关系。

土地要素作为农业生产的重要因素,但并不局限于此,还包括劳动、资本,以及不能被劳动、资本、土地解释的部分,这部分被称为“索洛余值”或“全要素生产率”[22]。学术界关于农地经营规模状态下的农业全要素生产率研究有一定的进展,但成果不多。其中,刘玉铭、刘伟[23]较早对黑龙江省农业规模经营问题进行了研究,发现农户扩大经营面积能提高全要素生产率水平;王琴等[24]对新疆地方和兵团农业的研究认为,农业规模经营并不能显著提升全要素生产率水平。可见农地规模经营与农业全要素生产率之间的关系并不能达成一致见解,同样要在充分考虑当地经济发展水平、自然条件、土地质量等因素的前提下得出具体结论。鉴于不同耕地规模对农业生产效率具有不同影响的结果,李晓阳、许属琴[25]、周晓时等[26]将经营规模作为农业生产效率的门槛变量纳入分析,分别对金融发展、人力资本投资对全要素生产率的影响做出了检验。耕地规模的确是农业全要素生产率的门槛因素,但在作为门槛值的情况下忽略了对生产效率水平的直接影响。在农地规模经营过程中,必然带来环境恶化问题,因此如何协调好农地经营规模与农业绿色发展值得学术界进一步研究。

我国农业取得了巨大进步,但产生的资源浪费、环境恶化问题显而易见[27],并且长期并未得到足够重视。自乡村振兴战略提出以来,农业绿色发展作为一种新的发展理念,在农业资源节约、环境保护方面具有重要的理论指导意义[28]。目前对农业绿色发展的研究主要集中在绿色测算、制约因素、实现路径等方面。其中对农业绿色发展的测算主要采用数据包络分析方法,李谷成[29]、梁流涛[30]、潘丹和应瑞瑶[31]利用ML指数将农业环境污染纳入分析,但ML指数不具备传递性且容易造成规划无解问题。为了解决这些不足,Oh[32]在此基础上构造了全局ML指数,杜江[33]、叶初升、惠利[34]运用全局ML指数对农业环境全要素生产率进行了测度。张利平[35]认为我国农业绿色发展主要受科技投入有限、绿色观念淡薄、市场需求不足等因素制约,据此提出在提高农业科学技术的条件下发展休闲观光农业、循环农业等具体建议。武倩、李茜[36]从内源式理念出发,提出发展绿色规模农业、延长绿色农业产业链、打造品牌绿色农业等措施。

鉴于以上分析,学术界对农地规模经营与农业绿色发展研究具有一定进展,尤其是对农地规模经营问题的研究,但鲜有文献将两者纳入同一分析框架。基于此,本文以种植业为主的狭义农业作为研究对象,在充分考虑农业生产活动带来的碳排放、作物种植产生的N2O排放、水稻种植产生的CH4排放的前提下,采用全局ML生产率指数测算农业绿色全要素生产率,并将其作为衡量农业绿色发展的重要指标;构建Tobit回归模型,从全国和地区层面分析不同农地经营规模对农业绿色发展的作用关系,根据理论和实证检验分析不同地区农业绿色发展方向。

2 我国农业绿色全要素生产率测度

2.1 测度方法

农业生产在促进经济增长的过程中会产生对环境的污染,以往研究往往忽视农业环境污染与经济增长的关系。Chung等[37]构造的方向性距离函数有效地解决了非期望产出效率评价不足的问题,方向性距离函数(DDF)定义为:

(1)

(2)

(3)

当GML生产率指数大于1时,表示t到t+1期的全要素生产率增长,小于1表示全要素生产率倒退。进一步可以将GML生产率指数分解为全局技术进步(GTC)与技术效率(GEC),具体公式与分解情况为:

=GTC×GEC

(4)

同样,GTC指数与GEC指数大于1分别表示技术进步与效率改善,小于1分别表示技术退化及效率恶化。

2.2 变量选取与数据来源

在广泛阅读文献的基础上,发现对农业投入—产出变量的选取存在以下问题:①投入—产出变量不对应,多数对投入变量的选取集中在土地、劳动力、农药、化肥等生产要素,主要是以种植业为代表的农业领域,但在产出变量中却选择农林牧渔业总产值[38,39]。②产出变量中非期望产出考虑不全面,碳排放的选取主要集中在对化肥、农药、农膜等生产性资料的使用方面[40,41],这有可能遗漏对环境带来负面影响的其他因素。其实非期望产出主要集中在以种植业为代表的狭义农业领域,进一步验证了上述投入—产出不对应问题。基于此,本文主要考虑以种植业为代表的狭义农业,尽量达到投入—产出相互对应。同时充分考虑农业生产活动带来的环境污染问题,主要包括三个部分:农业生产活动和物资利用带来的碳排放、作物种植过程中引起的N2O排放、稻田生产过程中产生的CH4排放。

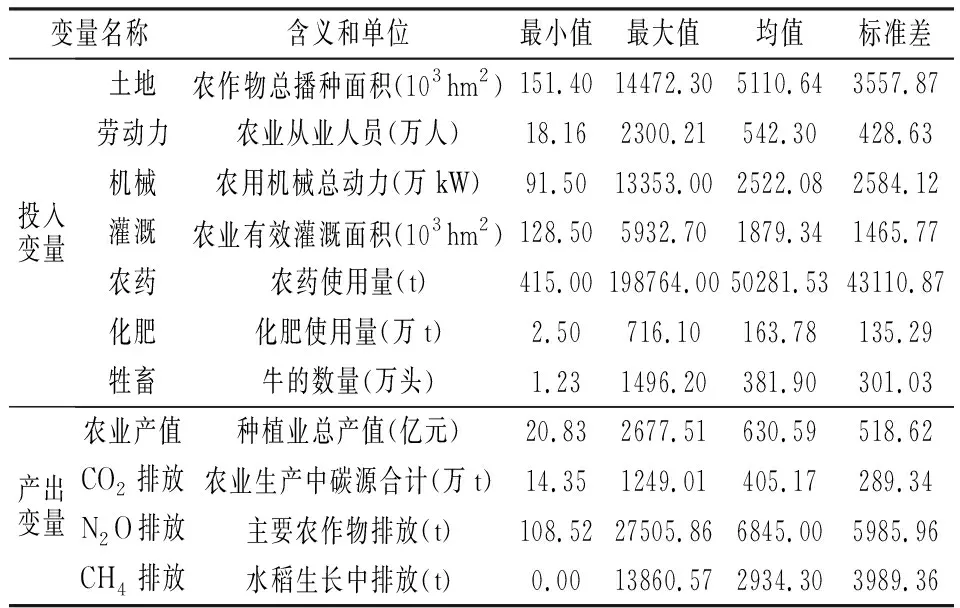

投入变量选取:农业投入指标选取土地(LD)、劳动力(LF)、机械(M)、灌溉(I)、农药(P)、化肥(F)、牲畜(LS)。其中,土地投入以农作物总播种面积衡量;劳动力投入以农业从业人员衡量,但统计年鉴只呈现了农林牧渔业从业人员,没有具体细分,为了研究需要计算农业产值与农林牧渔业产值比重,根据比值将农业从业人员从农林牧渔业从业人员中进行分离;机械动力投入以农业机械总动力表示,由于农用机械主要集中在农业种植、收获、灌溉等领域,与本文所述狭义的农业内容契合;灌溉投入以每年农业有效灌溉面积表示;农药、化肥投入以年度使(施)用量计算,其中化肥主要包括氮肥、磷肥、钾肥、复合肥等;考虑到以往农业生产中牛力的作用较大,因此将每年各省拥有牛的数量作为役畜投入。除灌溉投入来自历年的《中国统计年鉴》,劳动力投入来自历年各省的统计年鉴外,其他变量均来自历年的《中国农村统计年鉴》。

产出变量选取:产出变量包括期望产出与非期望产出两部分。其中,期望产出以农业总产值表示,并经1998年为基期的价格指数进行折算,相关数据来自历年的《中国农村统计年鉴》。

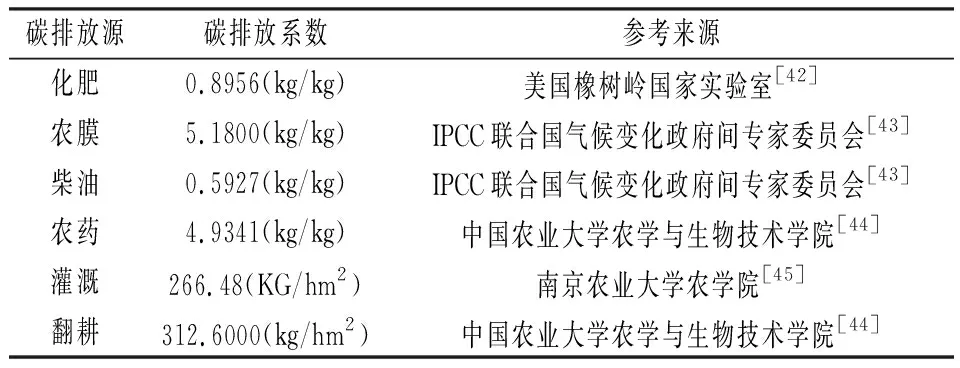

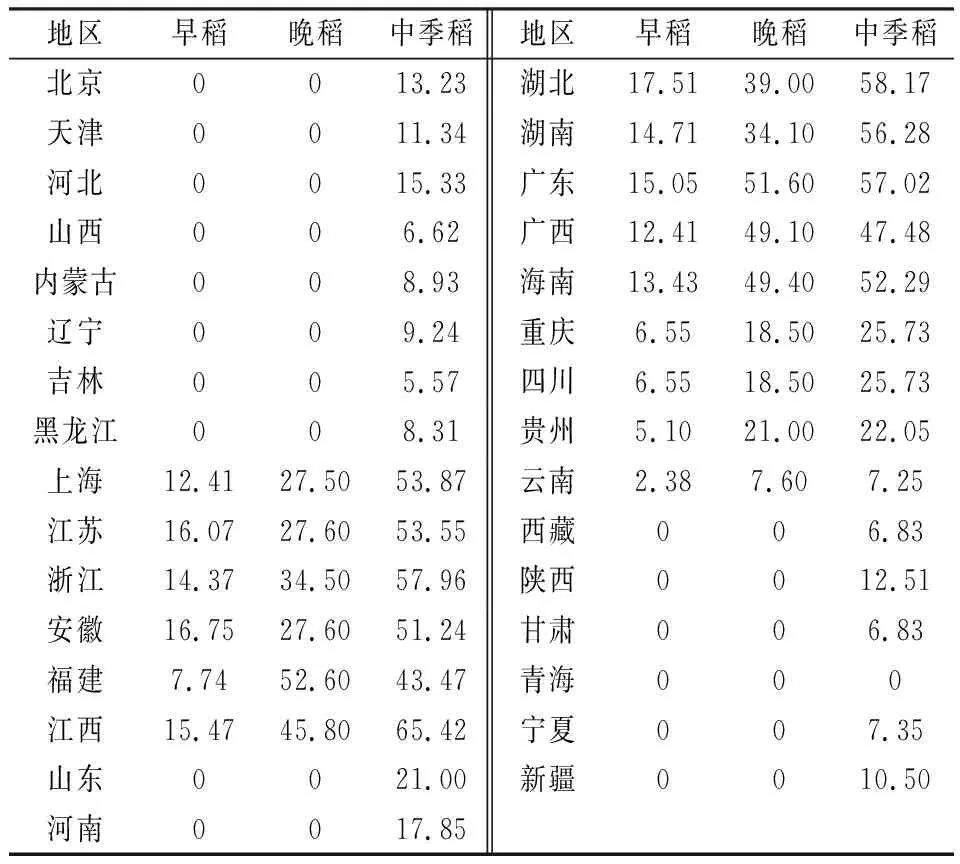

非期望产出来自三个部分:①农业生产活动带来的碳排放。本文主要考虑由化肥、农膜、柴油、农药、灌溉、翻耕六个农业生产活动产生的农业碳排放。各种农业消耗量与碳排放系数乘积即为各碳排放量,将各碳排放量加总即为农业生产活动中碳排放总量,计算公式为:E=ΣEi=ΣTi×δi。式中,Ti为各碳源的排放数量;δi为各种碳排放系数;Ei为各种生产活动的碳排放量;E为碳排放总量。各种碳排放系数见表1。②作物种植过程中的N2O排放。在对N2O排放量测算中,主要考虑由水稻、春小麦、冬小麦、玉米、大豆、蔬菜种植产生的N2O排放,排放系数分别为0.24kg/hm2[46]、0.40kg/hm2[47]、2.05kg/hm2[48]、2.532kg/hm2[49]、0.77kg/hm2[50]、4.21kg/hm2[51];种植业播种面积来自历年的《中国农业统计资料》。③水稻种植过程中稻田CH4排放。本文参考闵继胜、胡浩[52]对我国各地区早稻、晚稻、中季稻在生长周期内CH4排放系数测算结果(表2),根据相关系数计算各地区CH4排放量。

表1 农业碳排放源、系数与来源

表2 我国各地区水稻生长周期的CH4排放系数(g/m2)

注:闵继胜等[53]将重庆市数据纳入四川省进行分析,因此重庆市CH4排放系数采用四川省系数值。

表3 投入、产出变量描述性统计

为了统一污染源口径,将N2O、CH4转换成碳标准,根据IPCC第四次报告每吨二氧化氮、甲烷排放的温室气体分别相当于81.2727t碳和6.8182t碳。相关变量的描述性统计结果见表3。

2.3 农业绿色全要素生产率测算结果及分析

我国农业在考虑环境因素下的全要素生产率增长及其分解情况见表4。从表4可见,自1999年以来我国农业绿色全要素生产率呈现增长趋势,年均增长1.44%,其增长源泉都来自技术进步(年均增长3.65%),而技术效率呈现恶化状态(年均下降2.13%)。从我国东部、中部、西部三大地区来看,农业绿色全要素生产率年均增长分别为2.14%、0.97%、0.59%,呈现东部、中部、西部依次递减趋势;与全国结论相同,技术进步同样是三大地区显著增长(年均分别增长3.48%、3.69%、2.98%),技术效率抑制了农业全要素生产率的提高(年均分别下降1.29%、2.62%、2.32%)。由此可知,我国农业尚未实现技术进步与技术效率同时带动全要素生产率提高的局面。

东部、中部、西部地区农业全要素生产率具有较大差异。具体来说,除海南省外东部地区农业全要素生产率指数均处于1以上的较高水平,在排名前十位的省份中,东部地区占有六个(北京、上海、浙江、江苏、山东、天津),中部地区的四川、湖南,西部地区的青海、贵州,具有较高生产率水平。总体上看,东部地区是拉动我国农业绿色经济进步的的重要增长极,且并非所有的农业大省均是农业强省,而经济大省在农业绿色发展中表现出明显优势。

表4 1999—2016年中国各地区农业绿色全要素生产率及其分解

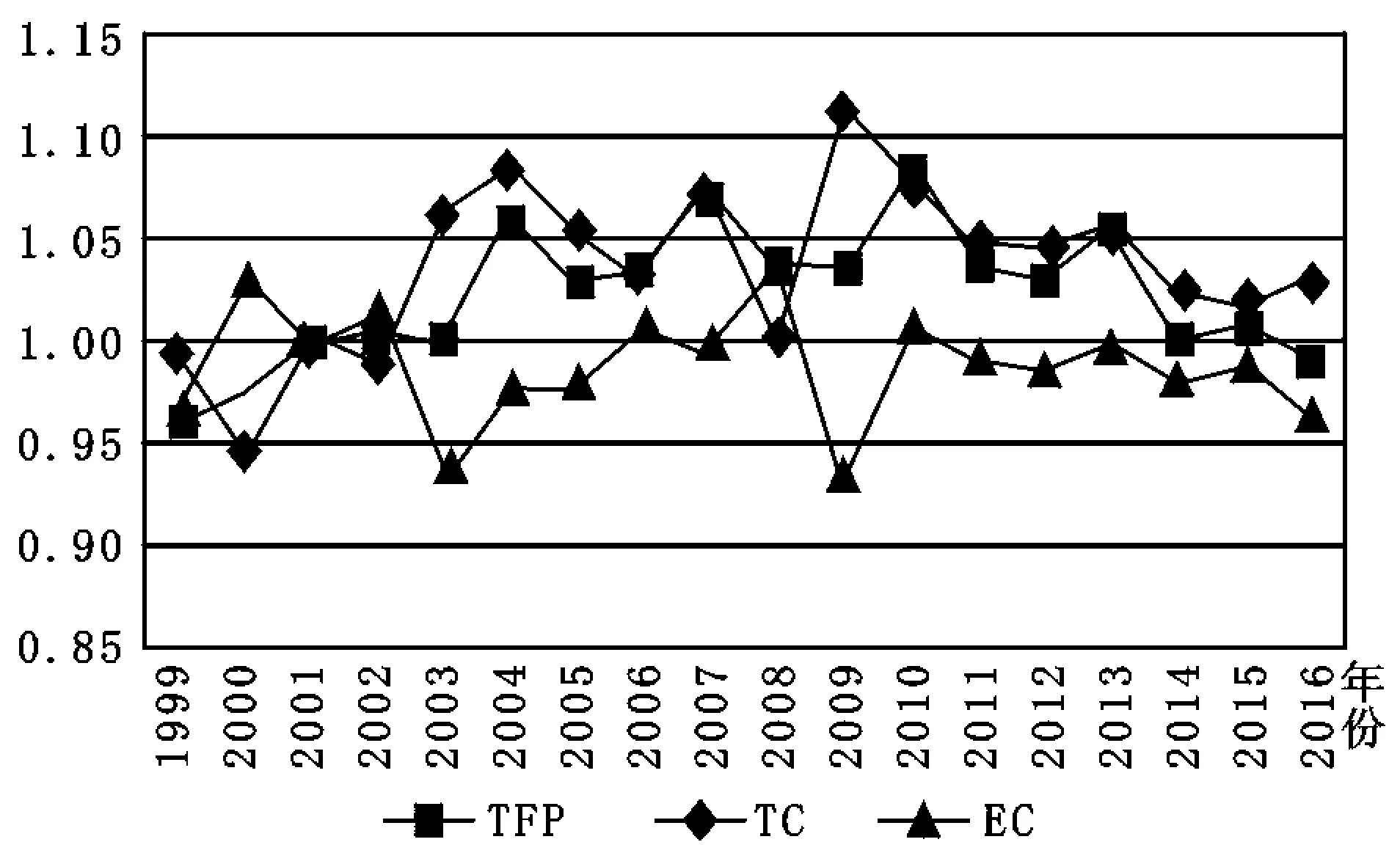

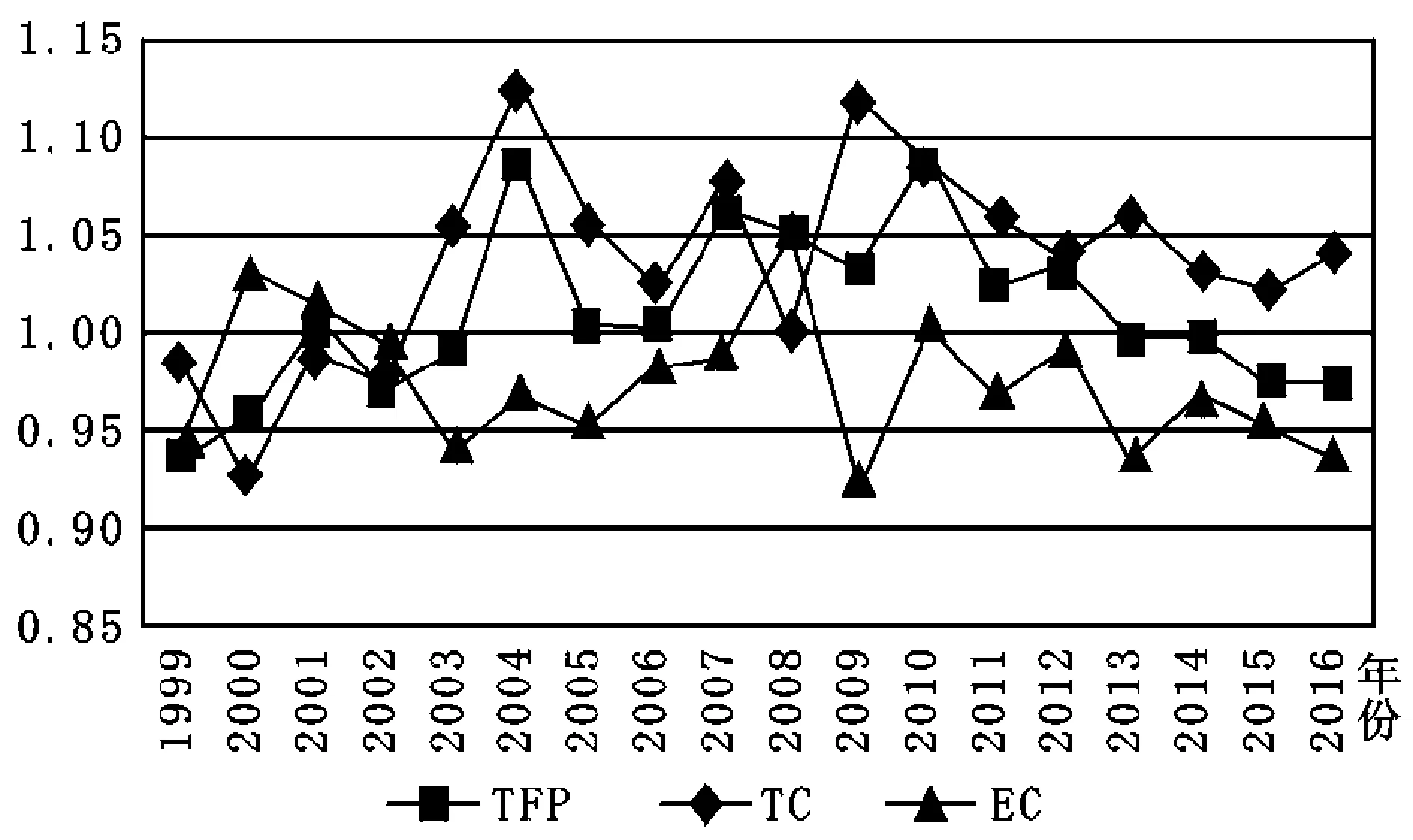

为了对全国和三大地区农业全要素生产率及其成分进行全面性分析,本文绘制了1999—2016年全国和东部、中部、西部三大地区农业全要素生产率动态变化特征图(图1—4)。从全国层面看,1999—2016年我国农业全要素生产率水平在波动中增长,由1999年的0.9426增长到2016年的0.9843,在2004年出现第一个峰值1.0787后在2010年达到第二个峰值1.0898(即最大值),此后农业全要素生产率处于下降趋势;除2000年、2001年、2002年、2008年外,技术进步均高于技术效率,技术进步拉动农业全要素生产率增长明显。

图1 1999—2016年全国农业全要素生产率及其分解

图2 1999—2016年东部农业全要素生产率及其分解

从地区层面看(图2—4),我国三大地区的农业全要素生产率存在一致性发展趋势,1999—2016年东部、中部、西部地区农业全要素生产率、技术进步均存在明显增长,其中全要素生产率分别由1999年的0.9595、0.9336、0.9280增长到2016年的0.9926、0.9752、1.0009,技术进步则由1999年的0.9951、0.9878、0.9905增长到2016年的1.0315、1.0429、1.0268,虽然技术效率在各地区具有短期提升,但总体来看技术效率并不是拉动农业经济增长的主要原因。同时,东部、中部、西部地区农业全要素生产率的发展差距较大,其中东部地区处于领先发展地位,中部、西部地区处于落后地位,但近几年随着西部大开发和“一带一路”倡议的实施,中部、西部发展差距在逐步缩小。反映在农业生产率方面,中部、西部地区具有明显的后发优势,尤其是西部地区1999—2016年全要素生产率水平增长效应显著。

图3 1999—2016年中部农业全要素生产率及其分解

图4 1999—2016年西部农业全要素生产率及其分解

3 规模经营对农业绿色发展的影响因素

3.1 模型设定与变量选取

在得到农业绿色全要素生产率作为衡量农业绿色经济发展因素的前提下,构建计量模型,重点分析农业经营规模对农业绿色经济发展的重要作用机制。采用面板Tobit模型进行计量分析,计算公式为:

GTFP=α0+Σβi×xit+εit

(5)

式中,将绿色全要素生产率(GTFP)作为被解释变量;xit为以农业经营规模为核心的被解释变量,控制变量以农村人力资本、农业财政支出、对外开放水平、城镇化水平、工业化进程、环境恶化程度来衡量;β为待估参数;α0为截距项;εit为随机误差项。

全要素生产率是对经济发展水平的全面衡量,因此采用前文测算的农业绿色全要素生产率作为被解释变量。需要说明的是,全要素生产率水平是一种增长率,因此本文借鉴高帆[53]的做法,以1999年为基期,进行累乘处理。核心解释变量为农地经营规模(lnAS),以农业从业人员人均耕地面积表示[54],人均耕地面积能直观反映耕地规模的大小。狭小的经营规模会导致资源利用效率低下,过度的经营规模会产生土地资源利用不充分的问题,因此适度的农业生产规模才会对农业发展具有显著的推动作用。本文即是在考虑我国东部、中部、西部三大地理单元差异的基础上,农地经营规模对农业绿色经济发展的作用关系。数据来源于各省相关年份的统计年鉴和《中国农村统计年鉴》。

考虑到农业绿色经济发展会受到农村人力资本、农业财政支出等诸多因素的影响,因此将这些内容作为控制变量考虑在内。具体来说,农村人力资本(lnHC)以平均受教育年限表示,相关计算参考高强等[55]计算方法得出;农业财政支出(lnHC)以农业财政支出与财政总支出的比值表示;对外开放程度(lnOW)以进出口产值占国内GDP比重衡量;城镇化水平(lnUL)以城镇人口与总人口比值表示;工业化进程(lnIP)采用第二产业产值与总产值比重衡量;环境恶化程度(lnED)以受灾面积与农作物总播种面积比值表示。以上数据源于相关年份的《中国统计年鉴》、《中国农村统计年鉴》、《中国人口和就业统计年鉴》、《新中国六十年统计资料汇编》及各省统计年鉴。

3.2 实证检验及结果分析

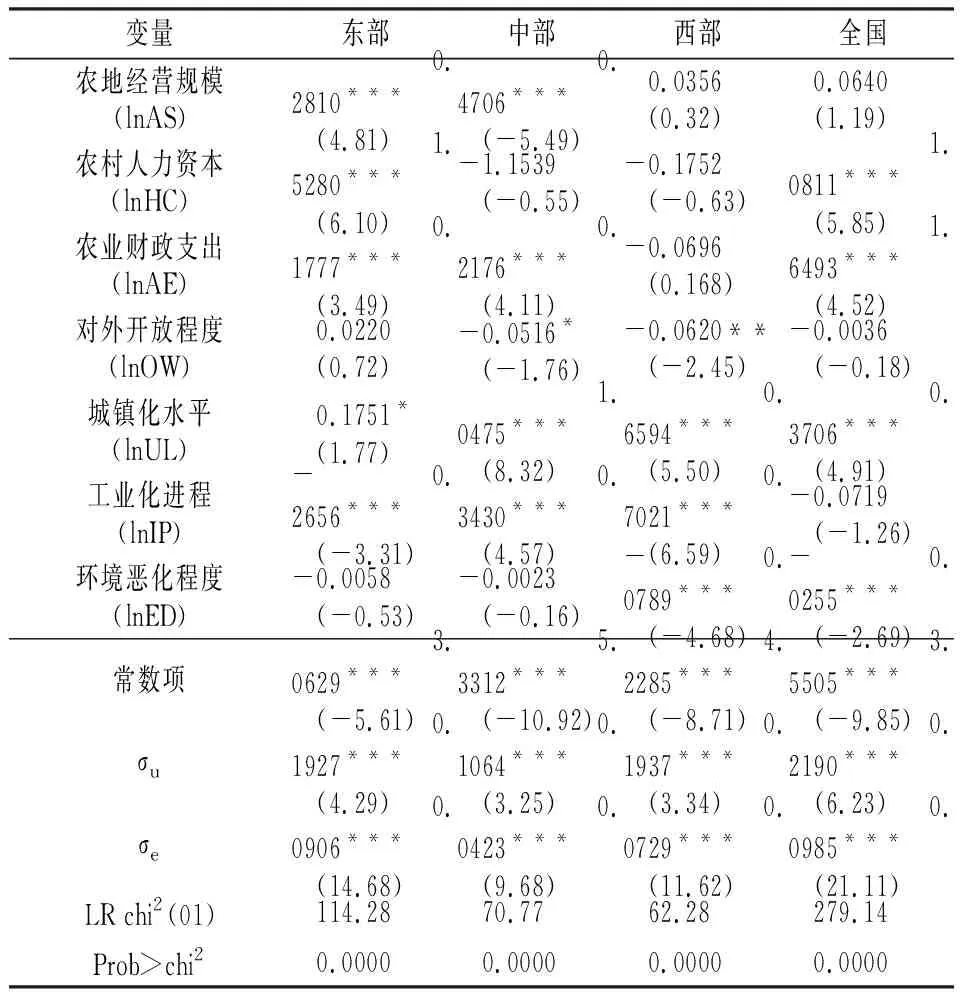

由全国及东部、中部、西部Tobit模型回归结果显示,个体误差(σu)与随机误差(σu)均在1%水平下通过了显著性检验,并且似然比(LR)值很大,同样通过了1%水平下的显著性检验,因此可判定全国及东部、中部、西部地区采用随机效应Tobit模型进行回归效果较好。

表5 Tobit模型回归结果

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平下显著;括号内数值为z统计量。

从回归结果可见,农地经营规模对全国和不同地区具有不同影响结果。其中东部地区农地经营规模显著促进了农业绿色发展,表示东部地区农地经营规模处于相对合理的区间。东部地区位于我国沿海发达地区,工业化、城镇化、信息化、农业现代化、绿色化水平较高。农地经营规模离不开经济发展水平,东部地区高水平的经济支持能提高农业生产效率。东部地区具有较强的环保意识,能科学合理地使用化肥、农药、农膜等生产资料,将农业环境污染控制在合理的范围之内。东部地区第二、三产业水平较高,农业并不占主要地位,并且工业化、城镇化进程的加快使农业处于狭小的经营范围。但在这种农地经营规模状况下,依托先进的经济发展水平,使土地、劳动、资本等生产要素配置趋向合理。总体来说,东部地区农地经营规模现状能提高农业绿色发展水平。中部地区农地经营规模降低了农业绿色发展,表示中部地区农地合理经营规模有待提高。多数中部地区省域为我国农业大省,农业在中部地区乃至在全国具有举足轻重的地位。2016年,中部地区农地耕种面积673.87万hm2,占全国耕种面积的40.44%;人均耕地面积1.2456hm2,分别比东部地区及西部地区人均耕地面积高17.85%和25.35%。可见,中部地区具有较强的农业发展优势。但中部地区较大的农地经营规模难以与当地的生产条件与生产力水平相适应,难以协调各种生产要素组合,不能形成较合理的内部工作机制。全国及西部地区农地经营规模能提高农业绿色发展,但均不显著。从全国层面看,我国国土面积广阔,地区间具有较大差异;西部地区拥有广阔的国土面积,但适宜耕种的土地有限,土地细碎化、分散化经营严重。因此,我国现阶段并不能盲目扩大农地经营规模,农业生产要充分考虑当地的经济发展水平、自然条件、要素投入、土地质量、自然资源等诸多因素。

控制变量同样对不同地区农业绿色发展具有不同影响,其中农村人力资本提高了全国和东部地区农业绿色发展,农业财政支出有利于全国和东部、中部农业绿色发展,对外开放抑制了中部与西部农业绿色发展,城镇化水平对全国和三大地区农业绿色发展均有促进作用,工业化进程对中部、西部农业绿色发展较有利,降低了东部地区农业绿色发展,环境恶化程度不利于全国和西部地区农业的绿色发展。总体来说,东部地区优于中部地区,中部地区优于西部地区。东部地区处于后工业化阶段,应通过科技创新研发技术含量高、资源消耗低的新型农用机械,促进农业绿色发展;中部地区应将重点放在农产品对外贸易方面,通过对外贸易倒逼农业走绿色环保之路;西部地区要提高农产品国际竞争力,关键是政府要加大对西部地区农业的财政支持力度。

4 结论与对策建议

主要结论为:①自1999年以来,我国省域农业绿色全要素生产率呈现增长趋势,增长源泉完全来自技术进步,而技术效率呈恶化状态。②东部、中部、西部三大地区农业绿色发展水平存在较大差异,其中东部地区最优,中部地区次之,西部地区最差,但中西部地区后发优势明显,尤其是西部地区在观察期内增长效应显著。③农地经营规模对不同地区农业绿色发展具有不同的作用结果。其中东部地区相对狭小的农地经营规模显著促进了农业绿色发展水平;中部地区虽然拥有广阔的农业用地,但农业生产并不合理,降低了农业绿色发展水平;西部地区农地经营规模虽然在一定程度上提高了农业绿色发展,但结果并不显著。④农村人力资本水平、政府财政支出、对外开放水平、城镇化水平等控制变量对不同地区也具有不同的影响,总体看东部地区仍处于优势地位。

对策建议:①各地区应根据经济发展水平、自然资源等条件采取不同形式的适度规模经营。东部地区具有较成熟完备的农业发展体系,以较小的土地资源带来了巨大的生产效率。在当前农业发展现状下,东部地区实现了土地资源、生产要素的有机组合,但仍具有较大的提升空间。在提高生产效率的同时,适度形成规模化经营格局,形成农产品种植、生产、加工、运输、贸易一体化格局,延长农产品产业链,提高农产品附加价值。中部地区土地资源广阔,是我国粮食种植主产区,在全国农业具有举足轻重的地位。但较大的农地经营规模并没有形成内部合理的农业生产方式,规模效益低下。因此,中部地区农业要在不改变现行耕地面积的情形下,增强农村人力资本水平,提高机械化程度,努力扩大对外贸易范围,充分利用土地资源优势提高农业生产效率。由于特殊的山区丘陵地貌,西部地区耕地面积多样且分散化严重,因此西部地区要从具体自然环境出发,适当提高规模化经营水平,同时配合发展观光、休闲等特色农业。②加大科技投入研发绿色环保的农用机械等生产资料,提高农业生产效率和农地规模化经营水平。在考虑不同地区生产水平和地理环境的情况下,研发适合不同地区的农用机械。其中,中部地区拥有广阔的耕地面积,适合走大规模机械化生产道路;东部地区处于工业化中后期阶段,且城镇化进程迅速、农地面积有限,适合走集约化生产道路;西部地区根据山地丘陵地貌特征,适合小型化、便携式农用机械。同时,兼顾生产效率和农业绿色发展的农业进步方向,是目前亟需解决的关键问题,如何在两者之间取得平衡并达到合理化是农业发展的“两难选择”。在农业技术创新研发新型农用机械的情况下,改变传统农用机械效率低下和环境污染问题,是解决这一问题的关键选择。③充分发挥政府对农业的支持力度,实施差别化的区域资源管理政策和农业进步政策。对农业发展水平较高、规模经营水平较合理的东部地区,应在充分利用资金、技术的前提下走“资源节约,环境友好”的新型农业发展道路;同时使农产品向精加工、深加工方向发展,形成农业发展集聚区,提高农产品附加价值。中部地区农业大省在全国具有举足轻重的地位,但农地经营规模与其他生产资料、经济发展水平、自然条件等因素未能形成合理的生产区间,规模经济效应不理想。政府及相关部门应合理统筹农业生产资源,充分发挥中部地区土地资源优势,实现土地、资本、劳动等资源合理发展格局,提高农业生产效率。西部地区农业由于特殊的地理环境和区位条件在全国处于劣势,西部地区应通过加大财政支持力度,加快农业发展步伐;加深与相邻省域和沿线国家的农业贸易往来,提升农产品竞争力;积极防御自然环境恶化带来的负面影响,提高农业绿色发展水平。