女性董事、董事会权力集中度与企业创新投入

严若森 朱婉晨

(武汉大学经济与管理学院,湖北 武汉 430072)

引言

董事会成员的人口统计学特征会影响其行为偏好,并会导致董事会成员各自在应对环境、处理问题等方面存在认知差异,进而会影响企业的战略决策。其中,作为彰显董事会人口统计学特征的重要变量,女性董事被视为董事会多元化的关键要素,且其会直接影响董事会的决策制定进程以及企业的其他重要业务过程。亦正因如此,董事会开始日益重视并思考女性代表在企业战略决策中所发挥的作用,而董事会的性别多样性亦已演变成为公司治理领域的争议性话题(Huang and Kisgen, 2013;Graham et al., 2013)[11][9]。

作为获取竞争优势、抢占市场份额及提升企业绩效的关键性战略,创新是企业保持竞争优势的必要手段,而是否开展创新活动则是董事会战略决策的重要组成部分。而女性董事通过参与董事会决策过程能够影响企业战略决策的制定,进而会影响企业的创新行为及投入。一方面,董事会中加入女性代表能够改善董事会的性别多样性,并能够藉此提升董事会认知层面的异质性以及为董事会决策提供差异化的信息与资源,进而会对企业的创新决策及投入产生有利影响;另一方面,女性董事亦可能基于性别属性而产生社会类化现象,进而成为降低董事会决策质量与效率的影响因子,与此同时,女性董事尚可能会基于自身的性格特征而倾向于风险规避型战略决策,而这些均会对企业的创新决策及投入产生不利影响。很显然,单就女性董事对企业创新投入的影响而言,其不会仅仅只是某种简单的线性关系。而进一步而言,作为一种组织治理平台,董事会自身的相关组织特征变量亦会影响女性董事对企业创新投入的影响。

有鉴于此,本文拟基于信息决策理论与社会角色理论,解析女性董事对企业创新投入的影响,并考察董事会权力集中度这一董事会的组织特征变量对此影响的调节作用。

本文的研究贡献在于,基于较之于Mcleod et al.(1996)[14]、Carter et al.(2010)[6]、Boulouta(2013)[4]等既有相关研究更为全面的理论视角,并基于中国的经验证据,研究发现了一组存在于女性董事与企业创新投入之间的倒U型非线性关系,且验证了董事会权力集中度对此倒U型非线性关系的调节效应。藉此,本文丰富与拓展了女性董事与企业创新投入关联领域的研究。

理论分析与研究假设

一、女性董事对企业创新投入的影响

1. 基于信息决策理论的女性董事对企业创新投入的影响

信息决策理论认为,多样性程度高的组织会产生不同的观点与思维,且差异性观点与思维有助于制定更高质量的决策。很显然,组织内可见属性的多元化能够为组织带来积极效益,对此,性别属性亦然。作为企业的决策制定中心,董事会的主要职能在于监督管理层,同时提供战略性建议。而聚焦于董事会的群体多样性的研究发现,往往是多元化的董事会更倾向于创新,且其能够制定出更高水平的战略决策。

董事会成员所承载的不同社会属性自然会导致董事会成员具有不同的认知框架,而董事会成员的认知框架差异会对企业的相关决策与行为产生差异化的影响。其中,基于性别等人口统计学特征的异质性引致的信息来源多元化及信息视角多元化有助于企业开展创造性活动与创新行为。对此,Mcleod et al.(1996)[14]认为,董事会成员的性别异质性能够为董事会在信息甄别与使用方面提供帮助,并能够藉此提升董事会的决策质量,从而有助于制定出促进企业发展的创新战略;Miller and Triana(2009)[15]阐明,董事会的性别多样性能够提高企业声誉,并推动企业创新;Tuggle et al.(2010)[24]基于高阶理论视角,提出了董事会异质性会影响董事会关于企业创新讨论的研究假设,并认为董事会商讨制定企业创新决策的能力取决于董事包括性别、种族、年龄等在内的人口统计学特征;Carter et al.(2010)[6]基于信息获取与信息匹配的视角认为,女性董事有助于企业完善市场及客户信息;Mahadeo et al.(2012)[13]发现,董事会的女性董事比例正向影响企业绩效;周建和李小青(2012)[33]认为,董事会异质性有利于增加董事会成员的思维弹性,并激发任务导向的冲突,从而有利于促进董事会成员之间基于信息多元化视角讨论创新问题;Rossi et al. (2017)[20]基于风险规避视角发现,女性董事能够影响企业决策,同时女性董事能够降低企业风险,进而促进企业创新投入,且只有当企业聚焦于创新战略时,女性董事才会通过促进创新提升企业绩效。

很显然,就基于信息决策理论视角而言,女性董事的加入既能够提升董事会的性别异质性程度,亦能够促使男女董事发现彼此之间的差异进而可能为企业带来创新性价值,且较之于董事全部为男性的同质性团队而言,女性董事的存在更容易打破董事会墨守成规及囿于固有商业模式的局面,从而有利于促进董事会敢于突破自我而开展战略创新行为或投入。

但毋庸置疑的是,董事会的异质性带来的并非全是对企业创新投入的促进作用。例如,团队异质性能够削弱组织成员之间的心理依恋,从而会降低成员之间的相互合作,进而影响组织创新,而且团队成员异质性程度的不断增加尚会诱发团队内部产生分离均衡,并加剧小团体的生成,进而刺激产生群体断裂带,而群体断裂带不仅不能够促进组织创新,反而会抑制成员之间的沟通交流,破坏成员之间的信任关系,并影响相互合作,最终将负向影响组织创新(Tuggle et al., 2010)[24]。由此出发,随着女性董事数量的不断增加,董事会的性别异质性程度亦将不断提高,也许当董事会的性别异质性程度仅仅只是中等时,董事会成员的行为决策保持一致的可能性更大,此时,女性董事的角色更多的只是信息提供者,并藉此增加董事会制定战略决策的信息广度,然而一旦董事会的性别异质性程度较高或非常之高,则董事会内部很可能即会引发激烈的矛盾冲突并藉此诱发产生群体断裂带,在此情形下,女性董事反而会成为抑制企业进行创新投入的角色与力量。就此而言,女性董事与企业创新投入之间并非只会是一种简单的线性关系。

2. 基于社会角色理论的女性董事对企业创新投入的影响

社会角色理论强调,社会中的劳动分工以性别为区分前提。其中,男性具备个人型行为特征,而女性则具备公共型行为特征(Eagly,2001)[7]。通常而言,社会团体将男性行为定义成冒险型、竞争型及绩效导向型,将女性则视为是具备保守型、非竞争型与社会导向型的性格(吕英等,2014)[28]。而无论是行为经济学,还是组织行为学,都认为决策个体的认知能力是有限的,且决策者往往会将自身的“偏好”带入到特定的决策中去(刘绪光和李维安,2010)[27]。

在社会角色理论的语境与场域中,女性董事影响董事会决策可能取决于其领导风格(Nielsen and Huse,2010)[17],往往因其保守、非竞争的性格特征而会抑制企业展开创新活动。其实,在经济学与心理学的研究领域内,既有研究亦揭示出,较之于男性而言,女性的风险偏好更低(Byrnes et al., 1999; Barber and Odean,2001)[5][2],其往往倾向于制定风险较小的投资决策。Blake(2005)[3]的研究则揭示,创新活动的参与度会因性别不同而产生差异,其中在这方面,女性明显要低于男性;Peni and Vähämaa(2010)[18]经研究发现,较之于男性而言,女性更为保守,且厌恶风险,女性董事及女性高管会严格控制企业财务报告及内部审计,从而会间接影响企业创新投入;Boulouta(2013)[4]的研究指出,董事会中引入女性代表往往会增加对与企业社会责任相关的“软”问题的关注,而会减少对企业创新等“硬”实力的关注;王清和周泽将(2015)[29]的实证研究结果亦表明,女性董事会抑制企业的R&D投入;不过Sila et al.(2016)[21]通过动态模型探究董事会的性别多样性与企业风险之间关系的实证检验并未有发现能够证明女性董事与企业风险负相关的证据,进而未能证明女性董事因厌恶风险而会抑制企业进行创新活动。

事实上,既有相关研究已部分论证了女性董事与企业创新之间可能存在的一些关系。诸如,尽管女性董事会表现出保守、风险厌恶的特征,但在女性董事比例过低的情形下,男性董事处于领导优势,女性董事的风险规避型战略建议往往难以被采纳(Rose, 2007)[19];在大多数男性董事处于主导地位的情形下,女性董事的领导风格更多地表现为参与式,女性董事亦难以掌握话语权,董事会较少考虑女性董事的建议(Terjesen,2009)[22];女性董事拥有区别于男性董事的经验、阅历及市场导向能力,能够促进或刺激企业进行决策创新,改善决策力量(周建和李小青,2012)[33];在女性占比较低且男性处于领导统治地位的董事会中,女性董事更多的是扮演战略建议的角色,而此时女性细致、认真的性格特点能够帮助董事会在进行战略决策时发现重要而关键的细节性问题,进而促进战略创新(李维安等,2014)[26]。

很显然,基于社会角色理论视角考察,女性董事与企业创新投入之间同样不只是一种简单的线性关系。

而无论是基于信息决策理论视角考察女性董事对企业创新投入的影响,还是基于社会角色理论视角考察女性董事对企业创新投入的影响,均有一点不容忽视,那就是,随着女性董事在董事会中的数量或比例的不断增加,女性董事在董事会中的战略地位亦会随之发生改变,而此改变则会直接影响到女性董事在董事会决策中的作用及由此而致的效应。事实上,基于临界质量理论(critical mass theory) (Kanter, 1987)[12],女性董事若想在影响董事会决策的过程中发挥实质性作用,则其数量往往需要达到一定的临界值,否则其很难拥有影响决策的话语权。对此,Torchia et al.(2011)[23]实证检验了女性董事数量增加对临界质量进而对企业创新投入的影响,结果表明,三名女性董事使得临界质量最大化,可以提高企业创新水平。Nguyen et al.(2015)[16]则就董事会性别多样性与企业价值的相关性关系进行了实证研究,结果表明,女性董事能够提升企业价值,但当女性董事比例达到约20%的断点时,女性董事的边际效用为零,亦即,当董事会中女性董事比例高于20%时,女性董事会抑制企业发展。

鉴于上述分析可知,女性董事对企业创新投入的影响既不只是限于促进作用,亦非仅仅限于抑制效应,而是会基于相关条件例如女性董事的数量及占比的变化而发生变化,其有时会起到促进作用,而有时则会产生抑制效应,抑或,女性董事与企业创新投入之间并非仅限于单纯的线性关系,而是可能存在某种倒U型的非线性关系。有鉴于此,本文提出假设1:

假设1:在一定条件下,女性董事与企业创新投入之间呈倒U型的非线性关系。

二、董事会权力集中度的调节作用

Anderson et al.(2011)[1]认为,CEO的权力集中度能够正向调节女性董事与企业绩效之间的正相关关系;姚冰湜等(2014)[31]的研究结果则表明,CEO具备的四种权力能够影响高管团队异质性对企业绩效的负向作用,CEO的结构权力、所有者权力以及专家权力则会减弱上述负相关,而声誉权力则会加强上述负相关。同理可以推测,作为董事会集权行为的具体表征,董事会权力集中度亦会对女性董事对企业创新投入的影响起到调节作用。其实,女性董事能够影响董事会的战略决策,而董事会权力集中度能够影响女性董事对董事会决策的影响,据此,董事会权力集中度自然会对女性董事对企业创新投入的影响起到调节作用。

就董事会权力集中度而言,其可以从多个维度或方面影响女性董事对企业创新投入的影响。例如:(1)董事长与CEO“两职合一”。如果董事长与CEO“两职合一”,则一方面,董事长与CEO“两职合一”会加强董事会的权力集中度,进而会扩大董事会特别是董事会“一把手”的控制权与决策权;另一方面,CEO掌握较高的权力会对董事会决策的独立性、科学性产生一定的威胁,且CEO自身的风险偏好亦会削弱或加强女性董事对企业创新投入的影响。很显然,在董事长与CEO“两职合一”的情形下,董事会权力集中度得到了强化,其会影响女性董事参与董事会战略决策时的个人判断与决策参与质量及效果,并会藉此影响企业创新投入。而如果董事长与CEO“两职分离”,则董事会权力集中度则相对较低,因而会营造出较为自由的决策环境,包括女性董事在内的其他董事在制定企业的战略决策时更加自主,有助于女性董事发挥自身优势参与董事会决策进程,进而影响企业创新投入决策。(2)董事长任期。董事长的战略视角会随着其履职时间的增加而发生变化,作为董事会权力集中度的表征变量,董事长任期的长短能够影响董事会的决策。张兆国等(2017)研究指出,董事长任期与企业创新绩效之间存在非线性的倒U型关系[32]。据此可以同理推测,任期时间不同的董事长对女性董事参与制定企业创新投入决策的看法自然存在差异,就此而言,董事长任期能够调节女性董事对企业创新投入的影响关系。(3)股权集中度。股权集中度作为企业所有权与董事会权力集中度的具体表征,可以反映大股东对董事会的控制能力。杨建君等(2015)的研究表明,大股东能够依托其控制权优势,基于个人的风险偏好评估企业的风险及收益,影响企业的资源配置决策,从而影响企业自主创新行为[30]。事实上,大股东自身的行为特征及心理能够对董事会决策产生关键性影响,并会藉此削弱女性董事对董事会决策进程的影响作用。不同的股权集中度对应不同的董事会权力集中度,不同的董事会权力集中度则会对应不同的对女性董事对企业创新投入影响的调节作用。

有鉴于此,本文认为,董事会权力集中度对女性董事与企业创新投入之间的倒U型关系存在调节作用。为此,本文提出假设2:

假设2:在一定条件下,董事会权力集中度能够调节女性董事与企业创新投入之间的倒U型关系。

研究设计

一、样本选择与数据来源

本文选取2007~2015年中国沪深两市A股上市公司为研究样本,并按照以下顺序对这些初始样本进行全面筛选:(1)剔除金融保险业的上市公司;(2)剔除样本选择期间被ST与*ST处理过的上市公司;(3)剔除企业研发投入、财务数据、公司治理数据披露不全的样本公司。经此筛选后,本文最终获得1346家A股上市公司作为有效样本,其中共包含5697组企业-年度样本观测值的面板数据。本文所采用的企业研发投入数据源自万德数据库(WIND),女性董事相关数据以及其他数据则源自国泰安数据库(CSMAR)。

二、变量定义及测量

1. 被解释变量

本文的被解释变量为企业创新投入。本文选取常用指标——企业研发投入作为被解释变量的代理变量,以衡量企业创新投入的强度,其测量方式则采用企业研发投入的自然对数。而为了剔除女性董事对企业创新投入的内生性影响,本文选择t+1年的企业研发投入作为被解释变量。

2. 解释变量

本文的解释变量为女性董事。本文采用以下2个指标来衡量女性董事变量:(1)董事会中女性董事的数量,用以反映女性董事的绝对数量;(2)董事会中女性董事所占的比例,用以反映女性董事的相对占比。

3. 调节变量

本文将董事会权力集中度设为调节变量。本文引用Finkelstein(1992)[8]的结构权力模型,同时借鉴淦未宇等(2015)衡量权力结构的测量方式[25],采用两职合一、董事长任期与第一大股东控股比例等三个维度衡量董事会的权力集中度。对此,本文遵循下述设定:(1)若董事长与CEO两职合一,则取值为1,否则取值为0;(2)董事长任期的长短会影响其所在网络的关系强度,进而会影响董事长的权力基础,为此,本文计算出全样本的董事长任期中值,若董事长任期大于中值,则取值为1,否则取值为0;(3)本文将第一大股东的持股比例纳入到衡量股权集中度的指标中,因为第一大股东的持股比例越高,股东大会越会集权,大股东监督董事会的力度亦会越强,董事会的职权范围自然会越受限,为此,本文设定,若第一大股东持股比例低于全样本的中值,则取值为1,否则取值为0;(4)鉴于单个指标的局限性与单一性,本文采用综合指标,求出上述三个指标的几何平均数,并以此作为董事会权力集中度的代理变量。

4. 控制变量

本文借鉴周建和李小青(2012)[33]、王清和周泽将(2015)[29]的做法,控制影响女性董事与企业创新投入之关系的相关变量,包括董事会规模(Dsize)、资产负债率(Debt)、净资产收益率(ROE)、企业成长性(Growth)与企业规模(Size)。此外,本文尚控制了年度变量(Year)与行业变量(Ind)。

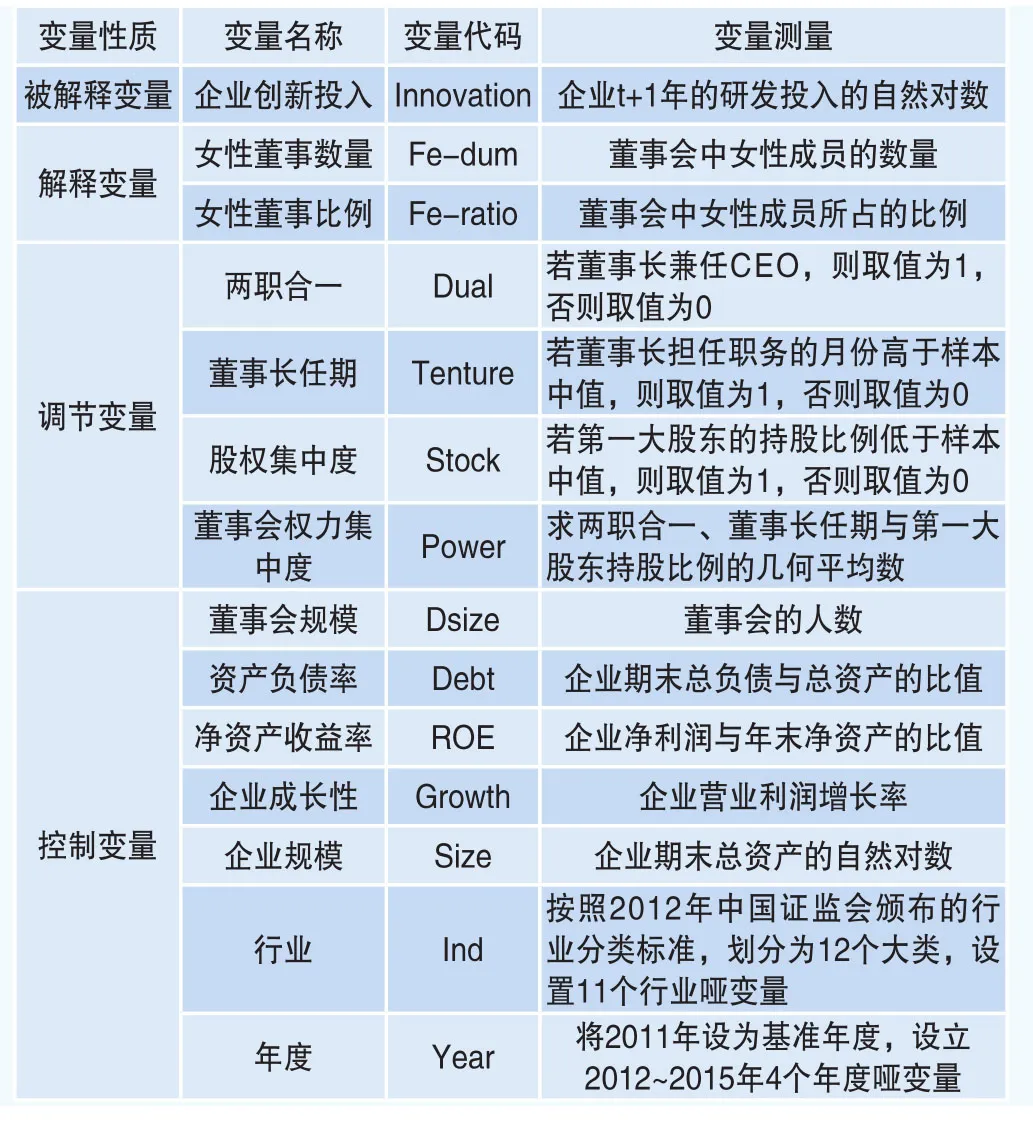

本文所涉变量具体如表1所示。

三、模型构建

为了验证女性董事对企业创新投入的影响,亦即为了验证本文的假设1,本文构建下述回归模型(1)。

为了验证董事会权力集中度对女性董事对企业创新投入的影响的调节作用,亦即为了验证本文的假设2,本文构建下述回归模型(2)与(3)。

表1 变量说明

在上述回归模型中,Innovation代表企业创新投入;Female代表女性董事,采用Fe-dum与Fe-ratio两个代理变量对其进行衡量,其中,Fe-dum为女性董事数量,Feratio为女性董事比例;Female2为两个女性董事代理变量的二次项;Power为董事会权力集中度,Female×Power为女性董事一次项代理变量与调节变量的交互项,Female2×Power为女性董事二次项代理变量与调节变量的交互项;i与t分别表示企业与年份;j表示模型中控制变量的数量;下标t+1表示将变量滞后一期;Controls表示所有控制变量;α0、β0、λ0为常数项;α1、β1、γ1为女性董事代理变量二次项的系数,α2、β2、γ2为女性董事代理变量一次项的系数;αj、βj、γj为控制变量的系数;μi表示衡量的固定效应;εi,t表示随机扰动项。

表2 主要变量的描述性统计结果

实证结果与分析

一、描述性统计

本文主要变量的描述性统计结果如表2所示。表2显示:(1)样本中企业创新投入(Innovation)的平均值为17.330,标准差为1.171,中位数为17.339,这说明企业创新投入的强度较高;(2)企业创新投入(Innovation)的最大值与最小值分别为20.220与13.792,从最大值与最小值可以判断出,在A股上市企业中,各企业的创新研发投入存在较大差异;(3)就所选样本企业而言,董事会中女性董事的数量(Fe-dum)与比例(Fe-ratio)的平均值分别为1.502与0.180,标准差分别为1.351与0.161,这表明在董事会中存在女性代表已经非常普遍,但女性董事的数量与占比依旧较低;(4)董事会权力集中度(Power)的平均值为0.550,中位数为0.667,董事会权力集中度反映了董事会的集权情况,结果表明我国企业董事会的集权现象较为普遍,董事会中的“一把手”依然握有较强的控制权。

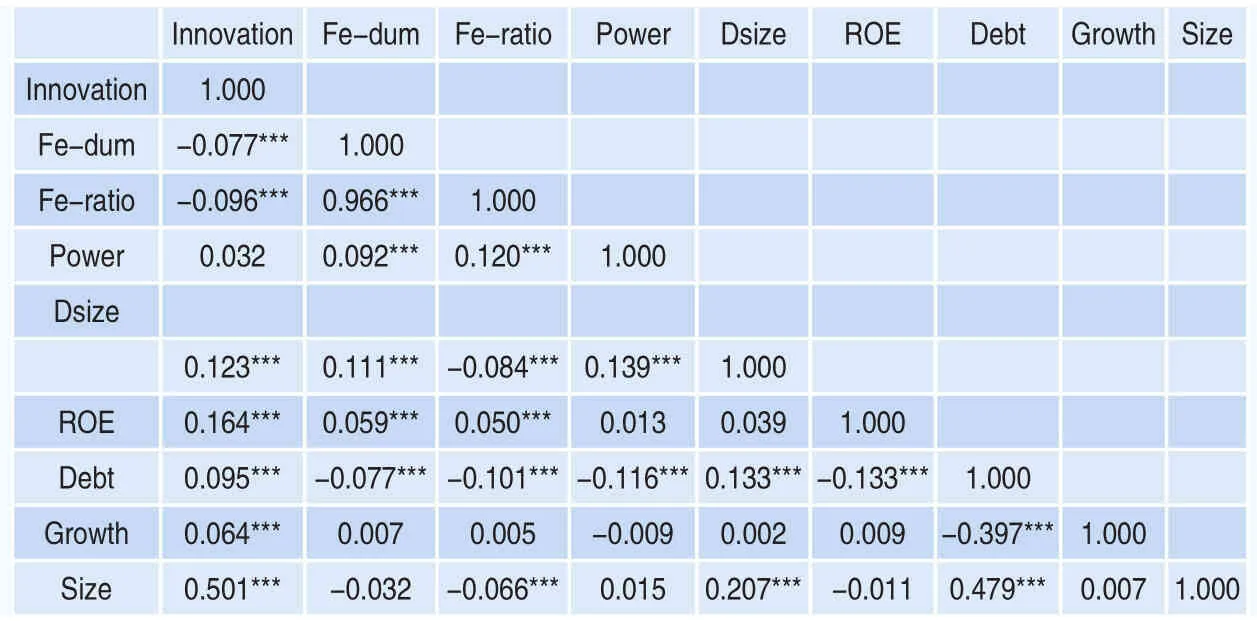

二、相关性分析

本文对主要变量进行了相关性分析,以初步验证各个变量之间的相关关系,具体的相关性分析结果如表3所示。从表3所示的Pearson相关系数矩阵中可以看出:(1)女性董事的数量及比例与企业创新投入之间存在显著的负相关关系,这初步说明女性董事可能会对企业创新投入产生影响,但两者之间确切的关系需要回归结果的进一步检验;(2)董事会规模、净资产收益率、资产负债率、企业成长性、企业规模都与企业创新投入存在显著的线性关系。

本文注意到解释变量与控制变量、控制变量之间存在显著的相关性,为了排除变量之间的多重共线性对研究结果的干扰,本文进一步做了VIF检验,最终发现方差膨胀因子的最大值为1.73,平均值为1.25,远小于阈值10,由此可以断定变量之间不存在严重的多重共线性问题。

三、回归分析

本文采用分层回归分析法,首先检验控制变量对企业创新投入的影响,然后在此基础上,逐步将解释变量与调节变量纳入到回归模型中,藉此探究女性董事对企业创新投入的影响,并验证董事会权力集中度对此影响的调节作用。

1. 女性董事对企业创新投入的影响

表3 变量的 Pearson相关系数矩阵

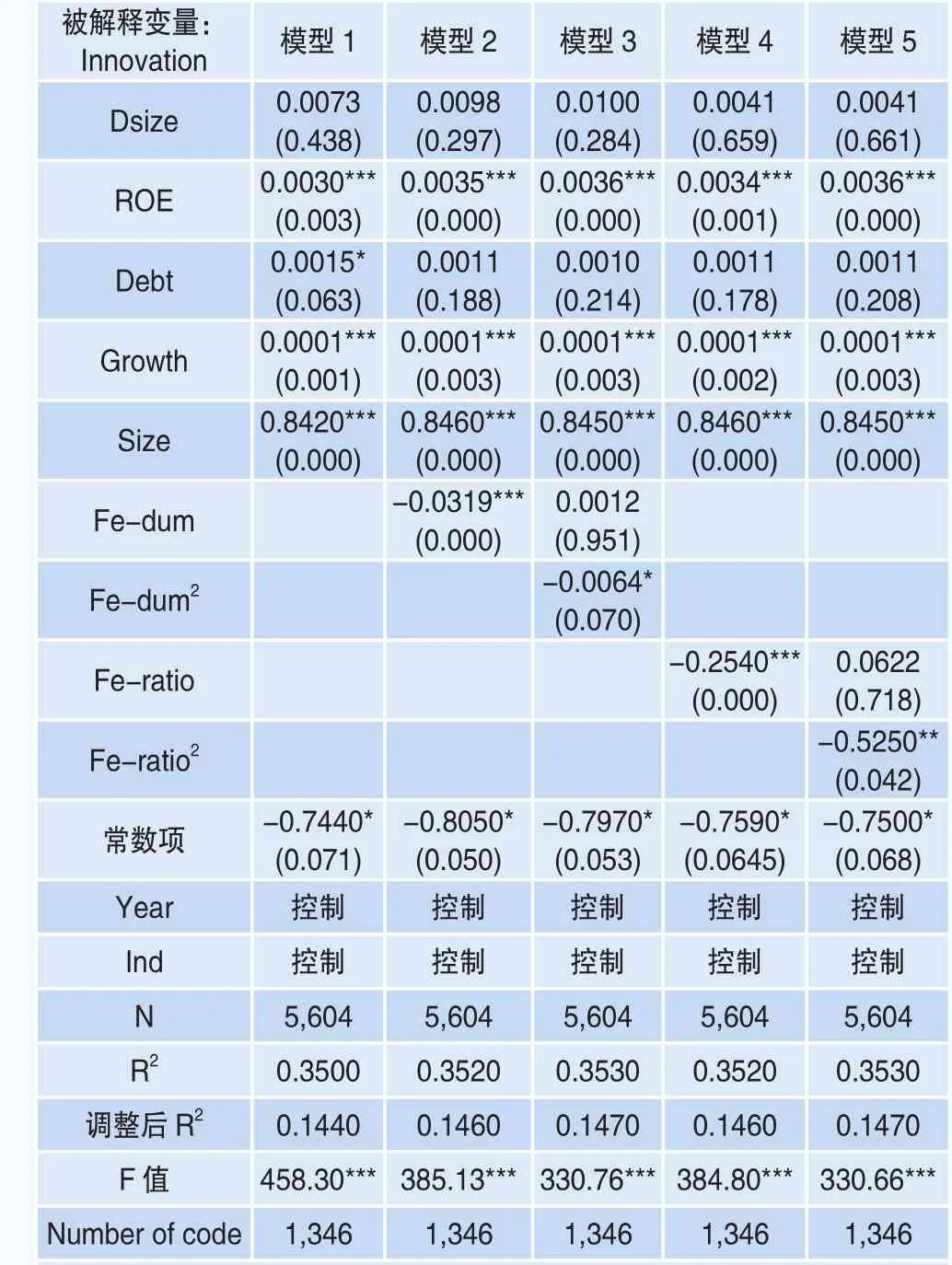

为了验证假设1,本文依据模型(1),分3个步骤进行分层回归分析。首先,只将控制变量纳入到回归模型中,以控制混合因素对被解释变量的影响;其次,将女性董事的两个代理变量女性董事数量(Fe-dum)与女性董事比例(Fe-ratio)的线性项加入到回归模型中,以检验女性董事与企业创新投入之间是否存在单一线性关系;最后,在线性解释变量的基础之上,在回归模型中加入女性董事的数量平方项(Fe-dum2)与女性董事的比例平方项(Fe-ratio2),以检验女性董事与企业创新投入之间是否存在复杂的非线性关系。

本文基于普通最小二乘法的经济学原理,运用统计软件Stata14.0分析女性董事对企业创新投入的影响效应。本文根据Hausman检验的结果断定回归时应采取的模型,经过Hausman检验,本文最终采用固定效应模型。

模型(1)的分层回归结果如表4所示。具体结果如下:(1)模型1是只包括控制变量的基准组,从模型1的回归结果中可以看出,企业净资产收益率(ROE)的系数显著为正,这表明在一定条件下,企业净资产收益率越高,企业在创新研发上的投入越大,此外,企业成长性(Growth)、企业规模(Size)与净资产收益率对企业创新投入(Innovation)的影响作用相同,均能够正向影响企业创新投入;(2)在模型2与模型4中,将女性董事数量(Fedum)与女性董事比例(Fe-ratio)的线性项纳入到模型中,以检验女性董事与企业创新投入之间是否存在显著的线性相关关系,从回归结果来看,女性董事数量的估计系数(-0.0319)与女性董事比例的估计系数(-0.2540)均为负,且在1%的显著性水平上显著,此回归结果初步说明女性董事与企业创新投入之间存在线性相关关系,但简单的线性关系尚并不能够完全诠释女性董事对企业创新投入的影响机理;(3)因此,为了进一步探究女性董事与企业创新投入之间是否存在倒U型的非线性关系,本文将女性董事数量与女性董事比例的二次项(Fe-dum2、Feratio2)纳入到模型中,模型3与模型5的回归结果显示,两个代理变量的二次项系数分别为-0.0064与-0.5250,且在1%的显著水平上显著,通过比较模型2与模型3、模型4与模型5的实证结果,本文发现加入二次项的模型拟合度更高,亦即模型3与模型5的调整后R2高于模型2与模型4的调整后R2(0.147>0.146),这表明女性董事与企业创新投入之间存在显著的倒U型关系。

表4 主效应分层回归结果

而本文之所以作出存在上述倒U型关系的判断,是因为基于下述相关分析。根据Hanns et al.(2016)[10]检验倒U型关系的方法,若解释变量与被解释变量之间存在倒U型关系,则须满足三个条件:(1)解释变量的二次项系数显著为负;(2)当解释变量取最小值时,曲线的斜率为正,而当解释变量取最大值时,曲线的斜率则为负;(3)在曲线拐点处,解释变量在取值范围内。根据模型3与模型5可知,女性董事数量的二次项系数(α1=-0.0064,p<0.1)与比例二次项系数(α1=-0.5250,p<0.05)为负且显著,因此,满足第一个条件;假设女性董事(X)对企业创新投入(Y)的回归方程为:Y=α0+α1X2+α2X,根据模型3可知,α1=-0.0064,α2,=0.0012,曲线的斜率方程为Y’=0.0012-0.0128X,女性董事数量的分布区间为[0,6],当女性董事数量取最小值时,Y’为正,而当女性董事数量取最大值时,Y’则为负,同理,当解释变量为女性董事比例时,所得结果同上,因此,满足第二个条件;解释变量女性董事数量及女性董事比例的拐点值-α2/(2α1)为0.938与0.592,处于X的取值区间之内,因此,满足倒U型关系检验标准的第三个条件。

很显然,上文所述回归结果印证了本文的假设1,亦即,在一定条件下,企业创新投入会随着女性董事数量或比例的增加而呈现先上升随后又下降的趋势。而且,从上述回归结果中可以窥探出女性董事影响企业创新投入的内在机理。

一方面,女性董事之所以能够促进企业创新投入,其成因在于董事会中增添一定数量或比例的女性代表可以增加董事会的社会异质性,从而能够为董事会在制定创新战略决策时引入多元化的思想与经验,且与此同时,女性董事的加入亦会增加董事会规避风险的可能,但女性董事依旧能够促进企业创新投入,其中的原因则可能在于,女性董事的比例过低,企业重要的管理职位由男性掌控,女性董事难以发挥自身的优势,亦即,董事会性别异质性促进企业创新投入的积极作用强于女性董事风险规避行为特征抑制企业创新投入的消极作用。就此而言,一定数量或比例的女性董事有助于促进企业开展创新活动,抑或,如果董事会中女性董事的数量或比例低于一定的临界阈值,则其会促进企业创新投入。

另一方面,女性董事过多会抑制企业创新投入。事实上,在多元化的组织内部,组织成员会依据性别、年龄等社会属性进行自我归类(self-categorization),归类之外的群体均被视为组织内的不利因子,因而组织多元化会引发严重的两极分化现象,形成固化思维与刻板印象,并导致组织焦虑。很显然,女性董事数量及比例的不断增加会加大董事会中的异质性程度,而在异质性程度较高的董事会内部,董事性别差异会降低团队满意度与团队凝聚力,减少团队内部交流,引发矛盾冲突,并最终降低董事会的决策效率与质量。此外,女性的行为特征多为公共型,女性董事的行事风格多以规避风险为主,而随着女性董事数量及比例的不断提升,女性董事开始在董事会中掌握主动性,并逐步拥有话语权,而此时考虑到企业的长期稳定发展,女性董事的决策建议会多以风险规避型为主,进而会抑制企业创新投入。就此而言,董事会中女性代表的数量或比例过高不利于企业开展创新活动,抑或,如果董事会中女性董事的数量或比例超出一定的临界阈值,则其会抑制企业创新投入。

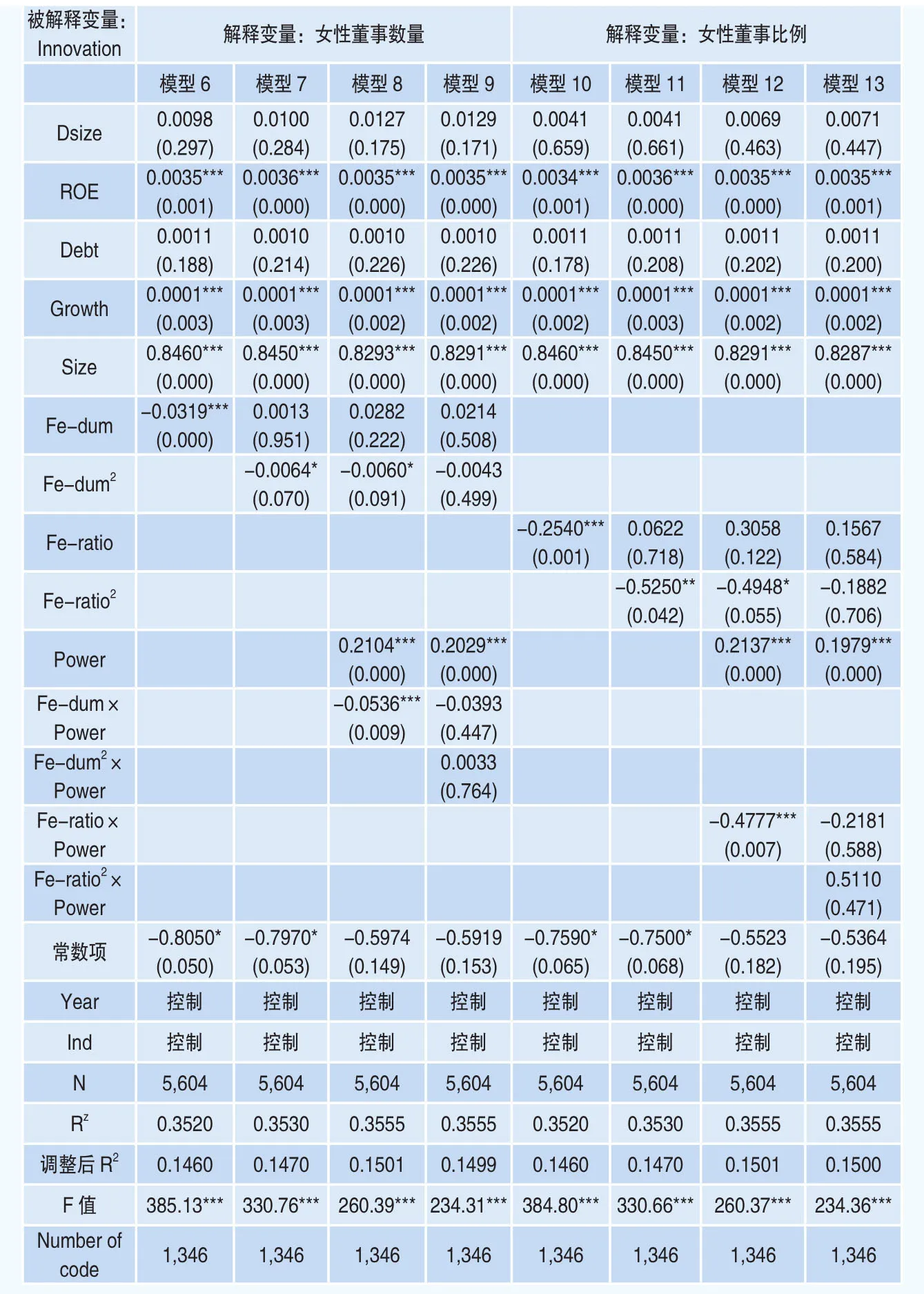

表5 董事会权力集中度对女性董事与企业创新投入之关系的调节效应

2. 董事会权力集中度的调节作用

为了验证董事会权力集中度在女性董事对企业创新投入影响关系中的调节效应,本文在模型(1)的基础上增加了董事会权力集中度与女性董事一次项的交互项(Fe-dum×Power、Fe-ratio×Power)以及董事会权力集中度与女性董事二次项的交互项(Fe-dum2×Power、Feratio2×Power),构建了前文所述模型(2)与模型(3)。对此验证,本文同样采用分层回归的分析方法,具体的回归结果则如表5所示。

表5揭示了董事会权力集中度对女性董事数量与企业创新投入之关系的调节效应。从表4的回归结果中可以看出,女性董事数量一次项与董事会权力集中度的交互项(Fe-dum×Power)的回归系数为-0.0536,且回归系数在1%的显著性水平上显著,女性董事比例一次项与董事会权力集中度的交互项(Fe-ratio×Power)的回归系数为-0.4777,在1%的显著性水平上显著。因此,本文的假设2得到了验证。事实上,该回归结果表明,董事会权力集中度能够线性调节女性董事与企业创新投入之间的倒U型关系。在模型9和模型13中,女性董事数量二次项与董事会权力集中度的交互项(Fe-dum2×Power)及女性董事比例二次项与董事会权力集中度的交互项(Feratio2×Power)的回归系数为正且不显著,这表明,董事会权力集中度对女性董事与企业创新投入的倒U型关系的调节作用并非是U型调节。亦即,在董事会权力集中度较强的组织场域中,女性董事与企业创新投入的倒U型关系不会遭到显著弱化而直至出现U型关系。

一方面,在一定条件下,董事会权力集中度越高,抑或,董事会越集权,女性董事促进企业创新投入的积极效应越低。因为基于风险规避心理,董事会的一把手不愿意将大量资金投入到创新投资活动中,故而在董事会权力集中度较高的情形下,董事会倾向于风险规避型的战略决策。此时,对于女性董事能够增加董事会的认知异质性并提高董事会的决策质量,进而影响企业创新投入这一影响路径而言,董事会权力集中度将产生抑制作用。

另一方面,当女性董事的数量或比例超过某个阈值时,因女性具备保守、厌恶风险的性格特征,董事会中增加女性董事的数量或比例不利于企业开展创新活动。此时,董事会权力集中度会加强女性董事对企业创新投入的消极影响。鉴于创新活动风险高、周期长且投资回报不确定,加之董事会成员多为大股东且持有较多的股份,需要承担企业进行创新投资的大部分风险。因此,考虑到自身利益以及企业的长远发展,董事会成员会降低创新投资,进而会加强女性董事对企业创新投入的负向影响。

综上所述,董事会权力集中度越高,抑或,董事会越集权,女性董事与企业创新投入之间的倒U型非线性关系越显著。

四、稳健性检验

为了检验上述实证回归结果是否稳健,本文增加了控制变量的数量,并且采用企业创新投入的其他衡量指标来进一步验证女性董事对企业创新投入的影响,以及董事会权力集中度对二者关系的调节作用。

表6 增加控制变量数量的稳健性检验结果

本文首先采取增加控制变量数量的方法,即在原有5个控制变量的基础之上,增加了第一大股东持股比例(Large)与独立董事比例(Independent)两个控制变量,以验证女性董事与企业创新投入之间关系的稳健性。其中,第一大股东持股比例(Large)的测度为第一大股东持股在前十大股东持股总和中的占比;独立董事比例(Independent)的测度为独立董事在董事会成员中的数量占比。表6所示的稳健性检验结果表明:(1)女性董事数量二次项(Fe-dum2)与比例二次项(Fe-dum2、Fe-ratio2)的回归系数均在5%的显著性水平上显著为负,这验证了本文的假设1;(2)加入调节变量之后,检验结果与前述研究结论一致,表明女性董事与企业创新投入的关系以及董事会权力集中度对二者关系的调节作用稳定存在。

此外,本文采用企业研发投入在企业营业总收入中的占比作为被解释变量的替代指标,并采用分层回归分析的研究方法进行稳健性检验,回归结果如表7所示。

模型19的稳健性检验结果表明:(1)本文将企业创新投入的代理变量变为企业研发投入在企业营业总收入的占比之后,女性董事与企业创新投入之间依然存在显著的倒U型关系,且回归系数在10%的显著性水平上显著,这表明本文的假设1得到了进一步的验证;(2)本文将董事会权力集中度与女性董事数量的一次交互项(Fedum×Power)与二次交互项(Fe-dum2×Power)逐一纳入到回归模型中,回归结果表明,此一次交互项的回归系数在1%的显著性水平上显著,而此二次交互项(Fedum2×Power)的回归系数则不显著,稳健性检验结果与前述实证结果相吻合,表明董事会权力集中度能够线性调节女性董事与企业创新投入之间的倒U型关系,这进一步验证了本文的假设2。

上述稳健性检验实证结果表明,本文的研究结论稳健可靠。

研究结论与管理建议

一、研究结论

表7 采用替代指标的稳健性检验结果

本文基于信息决策理论与社会角色理论,以2007~2015年中国沪深两市A股上市公司为研究样本,就女性董事对企业创新投入的影响进行了实证研究,并考察了董事会权力集中度对此影响的调节作用。研究结果表明:(1)女性董事与企业创新投入之间存在倒U型的非线性关系,亦即,女性董事对企业创新投入的影响存在临界阈值,具体而言,当女性董事在董事会中的数量或比例未达到某个临界阈值时,女性董事会对企业进行创新投入起到促进作用,而当女性董事在董事会中的数量或比例超过某个临界阈值时,女性董事则会对企业创新投入产生抑制效应;(2)董事会权力集中度能够调节女性董事与企业创新投入之间的倒U型关系,亦即,当董事会集权程度较高时,随着女性董事在董事会中的数量或比例的增加,企业创新投入的增加程度会下降,女性董事对企业创新投入的促进作用会降低;而随着女性董事在董事会中的的数量或比例的不断增加,且高于某个临界阈值时,董事会权力集中度会加强女性董事对企业创新投入的抑制效应,此时董事会中引入女性董事,将更大程度地减少企业创新投入。

二、管理建议

基于上述研究结论,本文提出下述管理建议:(1)企业在引入女性董事而构建董事会的认知异质性关系时,需要考虑其中女性董事的数量或比例的临界阈值,以免产生因女性董事的数量或比例高出或低于临界阈值而致的相应效应。例如,结合本文的实证检验结果,当董事会中女性代表的数量为3时,企业创新投入的强度往往最高。事实上,这一研究结果诚如Torchia et al.(2011)[23]所认为的那样,即所谓3名女性代表往往能够实质性地影响组织的动力。一言蔽之,企业在聘请女性董事时,需要考虑其数量或占比的科学合理性。(2)企业在聘请女性董事时,需要考虑企业自身所处的生命周期阶段。一般而言,对于新创型企业与衰退型企业而言,如何保证生存力量与平稳发展往往是企业首要关注的议题,此时,企业的风险承担能力较低,相较而言,企业应当以引入相对较多的女性董事为佳,以降低董事会决策风险,并尽量减少企业创新行为或企业创新投入;而对于成长型企业与成熟型企业而言,战略创新与规模扩张往往是企业的重要战略目标,而且此时,企业承担风险的能力较高,企业聘请合适数量及占比的女性董事旨在提高董事会的认知异质性,并藉此提升董事会决策质量,进而促进企业创新投入。(3)鉴于董事会权力集中度对女性董事与企业创新投入之倒U型关系的调节效应,企业在引入女性董事时,需要正视董事会集权程度的实际情形,并考虑对企业创新投入的现实需求或潜在预期,以尽可能实现女性董事这一董事会的重要人口统计学特征变量对董事会治理优化与企业创新的双重改善与促进。