利多卡因混合罗哌卡因头皮神经阻滞对开颅手术术中血流动力学影响

谭 熠,郭 赛,杨 军(湘潭市中心医院麻醉科,湖南 411100)

神经外科手术的关键在于维持麻醉诱导期及术中血流动力学的平稳,减少患者术中的应激反应,确保术后复苏稳定及满足一定的镇痛效果。而在手术操作中,上头钉、切头皮、锯颅骨等操作均可引起患者术中剧烈的血流动力学变化,容易导致血压增高及心动过速,增加颅内出血风险及手术操作难度。为减少此种血流动力学变化,临床上通常采取加深麻醉、使用降压药物及施行局部神经阻滞[1]。目前,头皮神经阻滞被广泛用于开颅手术患者,最常用的局部麻醉药物即是罗哌卡因,而混合用药目前临床上仍不多见。利多卡因和罗哌卡因的混合物最早在50年前首次用于硬膜外麻醉和臂丛阻滞[2⁃3],其能提供快速起效和长期镇痛,然而对于局部神经阻滞临床上的经验确实较少,所以本研究采用此种混合药物用于头皮神经阻滞,观察其在开颅手术中对于血流动力学的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本研究经过本院伦理委员会审批。选取2018年1—7月在本院行开颅手术患者80例,其中男 46 例,女 34 例,年龄 29~65 岁,体重 52~78 kg,既往有高血压28例,糖尿病19例;冠心病、凝血功能紊乱、败血症、局部有感染或损伤患者排除在外。所选患者术前生化、电解质、肝肾功能及凝血功能基本正常。所有患者美国麻醉医师协会(ASA)分级Ⅱ~Ⅲ级。其中动脉瘤32例,硬膜外血肿26例,硬膜下血肿22例。按照随机数字图表法将所有患者分为试验组(L组)及对照组(C组),各40例。

1.2 方法

1.2.1 麻醉方法 所有患者入室后常规连接心电监护仪,开放外周静脉,备好血管活性药物。麻醉诱导:静脉注射咪达唑仑 0.1~0.2 mg∕kg,丙泊酚 2~3 mg∕kg,舒芬太尼 0.3~0.4 μg∕kg,维库溴铵 0.1~0.2 mg∕kg,之后用可视喉镜辅助行气管插管控制通气,潮气量为7 mL∕kg,如术者需要降低颅压可调整潮气量,使呼吸末期二氧化碳分压维持在 30~35 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。诱导后行右侧股静脉穿刺并置入深静脉置管,右侧足背动脉穿刺置管,连接有创血压监测仪。术中维持均持续吸入七氟醚0.5%~1.5%,丙泊酚2~4 mg∕(kg·h)术中泵注,瑞芬太尼40 μg∕(kg·h)维持镇痛,维库溴铵1 μg∕(kg·min)维持肌肉松弛状态。开颅过程中上头钉、切皮、锯颅骨可适当加大镇痛剂量,如果平均动脉压(MAP)仍持续超过100 mm Hg且超过1 min,可用硝酸甘油适当降低颅压,以维持MAP在60~80 mm Hg。

1.2.2 阻滞方法 由麻醉护士预先配置2组阻滞药物:L组使用1%的利多卡因(中国大冢制药有限公司,批号:8D81T2)与0.5%的罗哌卡因(瑞典阿期利康有限公司,批号:NAWD)混合液,对照组使用等量的生理盐水。临床麻醉医师对2组使用药物不知情。在麻醉诱导完成之后,上头钉前在超声引导下完成头皮神经阻滞。分别为:(1)耳颞神经,在耳屏前1.5 cm处触摸到颞浅动脉搏动,避开动脉进针注射药物2 mL;(2)眶上神经,手指扪及眶上切迹,进针方向朝向顶端,并用一手按住眶缘保护眼球,注射药物2 mL即可阻滞眶上神经。(3)枕大与枕小神经,在上项线中1∕3处线性注入5 mL药物,同时阻滞枕大与枕小神经。

1.2.3 观察指标 观察术前(T1)、上头钉(T2)、切头皮(T3)、钻颅骨(T4)时 2 组患者收缩压(SBP)、舒张压(DBP)、心率(HR)的变化。记录术中增加降压药物和镇痛药物的发生情况。

1.3 统计学处理 应用SPSS19.0统计软件进行数据处理。计量资料以表示,组间比较采用单因素方差分析,两两比较采用t检验;计数资料以构成比表示,组间比较采用χ2检验;等级资料比较采用秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

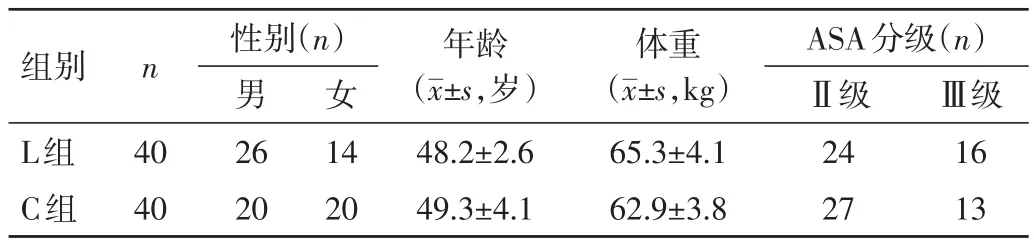

2.1 2组患者一般资料比较 2组患者性别、年龄、体重及ASA分级比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 2组患者一般资料比较

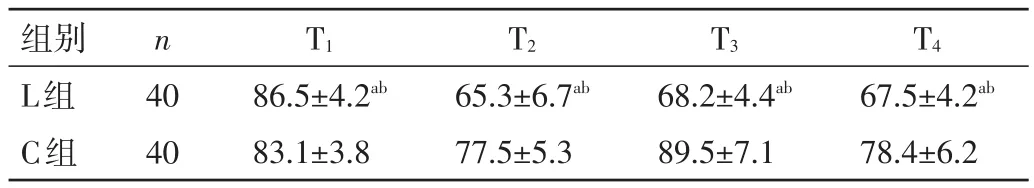

2.2 2组患者术中血流动力学指标比较 C组患者T2~4各时点SBP、DBP与HR较L组明显升高,差异均有统计学意义(P<0.05);L 组患者 T2~4各时点 SBP、DBP与HR较T1时均明显下降,并无明显波动,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表 2、3。

表2 2 组患者术中各时间点 SBP∕DBP 比较(±s,mm Hg)

表2 2 组患者术中各时间点 SBP∕DBP 比较(±s,mm Hg)

注:与C组同时间点比较,aP<0.05;与同组T1时比较,bP<0.05

T1 n T2T3T4组别L组C组40 40 163.2±8.8∕80.4±7.3 161.1±7.6∕78.4±6.5 112.5±6.5∕57.3±6.3ab 141.3±9.1∕76.1±7.9 118.1±5.4∕59.9±4.9b 147.5±7.7∕82.3±5.1 109.7±7.3∕56.1±7.1b 132.9±10.2∕70.1±6.8

表3 2组患者术中各时间点HR比较(±s,次∕分)

表3 2组患者术中各时间点HR比较(±s,次∕分)

注:与C组同时间点比较,aP<0.05;与同组T1时比较,bP<0.05

组别L组C组n T1T2T3T4 40 40 86.5±4.2ab 83.1±3.8 65.3±6.7ab 77.5±5.3 68.2±4.4ab 89.5±7.1 67.5±4.2ab 78.4±6.2

2.3 2组患者增加降压药物及镇痛药物发生情况比较 C组在T2~4各时点出现血流动力学增高需增加镇痛药物有 21例(52.5%),而L组为4例(10.0%),C组追加降压药物者14例(35.0%),L组未出现。2组患者增加降压药物及镇痛药物发生率比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。

3 讨 论

神经外科手术为精细的外科手术,要求术中保证足够的镇痛及稳定的血流动力学,但是各项操作如切皮、锯颅骨等均容易引起剧烈的血流动力学波动,而患者对于镇痛药物的敏感性均不尽相同,相同剂量的镇痛药物用在不同患者身上效果不同,而过量使用阿片类镇痛药物又容易引起患者出现过度镇静、术后恶心呕吐、呼吸抑制、瞳孔缩小影响术后判断等不良反应[4]。而头皮神经阻滞因为局部神经的阻滞,可减少外科操作导致的疼痛对机体的影响,同时对患者神志和呼吸均影响不大,所以临床常行复合头皮神经阻滞。常用阻滞药物为罗哌卡因,其既能减少手术刺激引起的血流动力学反应又能减少麻醉药物的用量,但因罗哌卡因起效时间偏慢[5],开颅手术常常争分夺秒,所以选择一种快速起效,又能持续作用的药物便是当务之急。

利多卡因因为作用时间较短,临床上较少单独用于头皮神经阻滞。而已有研究证实,罗哌卡因与左旋丁哌卡因用于局部麻醉可以提高心血管和神经系统毒性的阈值[6⁃7],有学者曾用0.25%左旋丁哌卡因复合利多卡因用于头皮神经阻滞取得了良好的效果[8]。LEVIN等[9]之前曾经报道过,在全身麻醉下用异氟醚维持,即使在切头皮前静脉注射250 μg芬太尼,HR和血压仍能分别增加110%和150%,如果在用0.5%罗哌卡因头皮神经阻滞下则完全消除了HR和切头皮导致的血压升高。但最近也有研究结果显示,即使在某些部位进行混合药物的注射,仍会出现部分阻滞不全,这些缺点可能要增加麻醉药物的混合物总体积或改变混合物的比例[10]。所以,针对这一点作者查阅了相关文献,以提高使用药物的安全性。有研究结果显示,使用260 mg罗哌卡因的头皮神经阻滞在15 min后血液浓度将增加至1.7 mg∕mL(安全范围为 0.7~2.5 mg∕mL),但这些被研究中患者未出现任何神经毒性或心脏毒性反应[11]。且该研究中也提到,1%的利多卡因混合罗哌卡因用于头皮神经阻滞后,其血液最高浓度仅达毒性水平的32%,这可能和2种药物混合有关。

所以,在确认安全性之后,本研究使用1%利多卡因与0.5%罗哌卡因混合溶液进行头皮神经阻滞,既能快速起效又能维持术中所需阻滞作用,同时还能保证术后的镇痛效果。头皮神经阻滞的操作简单,阻滞眶上神经、滑车上神经、耳颞神经、耳大神经、枕大与枕小神经即能阻滞针头头皮区域。

综上所述,本研究对行开颅手术患者采用利多卡因混合罗哌卡因头皮神经阻滞,并取得了满意效果,尽管局部药物用量相对较大,但据相关文献报道其血液浓度均不会增加到已知毒性水平的一半以上。可以认为此种方法是一种安全有效,适用于开颅手术的可推广的临床阻滞方法。