贵州省民族文化乡村旅游开发与精准扶贫研究

尹剑峰,颜春龙

(贵州民族大学 商学院,贵州 贵阳 550025)

近年来,我国政府重点实施精准扶贫战略,并提出了2020年实现全面脱贫的目标。而作为全国重点扶贫的贵州民族地区,由于经济落后,贫困人口众多,如何顺利实现精准扶贫的目标,已成为社会各界广泛关注的问题。作为脱贫攻坚的重头戏,产业扶贫是贵州民族地区进行精准扶贫的一条有效途径,只有依托贵州民族地区的丰富资源发展相应的产业,通过产业开发来带动当地经济的发展,解决当地贫困人口的从业问题,才能成功实现“精准扶贫”的目标。目前已有不少学者从发展生态农业、民族文化产业、乡村旅游业等不同角度来研究贵州地区产业扶贫问题,但仅仅发展一种产业往往成效有限;而把几种产业融合起来共同发展,往往能发挥产业协同效应和集群效应,才能系统地推动贵州地区农村经济的快速发展。产业融合指伴随科技的发展,不同产业之间通过相互交叉与渗透,打破产业边界的限制而逐步融合成一种新型产业形态的过程[1]。它是对传统产业分立的一种否定,也是产业演化发展的必然结果。为此,在精准扶贫的政策号召下,基于产业融合的理念,以乡村旅游为载体,综合利用贵州地区丰富的自然资源、人文资源进行多产业开发以打造“民族文化乡村旅游综合体”,通过大力发展贵州地区民族文化乡村旅游业来解决当地贫困人口的就业问题和脱贫问题,进而实现“精准扶贫”的目标,将成为贵州民族地区未来发展的一大趋势。为此,针对贵州地区民族文化乡村旅游开发与精准扶贫的模式问题展开研究,迎合了贵州民族地区发展的现实需要,具有一定的理论意义与应用价值。

一、文献综述与研究框架

自1986年我国成立专门性减贫工作机构以来[2],如何消除农村贫困现象一直成为党和政府的一项重要工作。30多年来,我国扶贫工作经过三大阶段的努力推动,取得了显著成效。但由于传统的扶贫模式主要采用的是撒胡椒面式的粗放型扶贫模式,并没有从根本上改变农村贫困地区发展水平滞后、生活水平低、贫困人口众多的现象;对于“该扶谁”、“谁来扶”、“怎样扶”、“扶多久”等诸多问题也并未找到确切答案[3]。为此,国家主席习近平于2013年11月3日指出:“扶贫要实事求是,因地制宜;要分类指导,把工作做细,精准扶贫[4]。”紧接着,2014年李克强总理在政府工作报告中提出要创新扶贫模式,实施精准扶贫。之后,2015 年11月中央扶贫开发工作会议进一步提出了“精准扶贫”、“精准脱贫”的政策要求,并提出2020年实现全面脱贫的目标[5]。这标志着我国扶贫模式已由传统的粗放式扶贫转向了精准式扶贫[4]。

精准扶贫指的是在精准识别贫困人口的基础上,采用针对性措施帮扶贫困人口科学有效地脱贫的治贫方式[6],它是解决经济减贫效应下降问题的一种有效措施[7]。精准扶贫政策的出台对解决农村贫困问题来说是一个重大的契机[5],其实施有助于尽早实现脱贫致富的战略目标[8]。精准扶贫针对的是以家庭为单位的现实需要,并注重培育造血机制,通过赋予贫困人口自主增收的机能来帮扶其消除贫困,这与传统的扶贫模式大不相同[9]。然而在实施精准扶贫战略过程中,也显现出了一些问题。一方面,一些地方为帮扶贫困户快速脱贫而实施一些短平快、但缺少可持续性的项目,进行拔苗助长式的扶贫;另一方面,社会力量和贫困户参与不足的现象依然较为普遍。由此,如何利用贫困地区的资源优势来打造富有特色和持续成长性的乡村产业,让社会力量和贫困户积极参与进来[6],以帮助贫困人口培育自主造血功能,成了“精准扶贫”政策实施的关键所在。由此可见,我国精准扶贫的核心就在于产业扶贫,它有助于实现由传统的 “输血式”扶贫转变为“造血式”扶贫[10],从而有效根治农村人口的贫困问题。

结合农村资源的独特性,农村产业扶贫的有效途径之一是旅游扶贫。旅游扶贫指的是借助贫困地区丰富的自然资源、民俗文化资源等来开发乡村旅游业,进而带动农业、服务业等一系列相关产业发展[11],并通过让社会力量和贫困人口积极参与进来[12],以帮助贫困人口脱贫致富的一种有效扶贫模式[13]。在国务院2014年8月份出台的《关于促进旅游业改革发展的若干意见》中,明确提出要“加强乡村旅游精准扶贫,扎实推进乡村旅游富民工程,带动贫困地区脱贫致富”,要通过发展乡村旅游业来实现“真扶贫”和“扶真贫”[14]。

自旅游扶贫由英国国际发展局于1999年首次提出后,便被世界上越来越多的旅游组织和救助机构所采用[15]。旅游扶贫之所以能成为一种有效的扶贫方式,在于它能给贫困人口提供销售其产品和服务的机会,或者是就业机会[16]。旅游扶贫不是简单的旅游开发,它重在借助乡村旅游业为贫困人口提供获益及发展的机会[17],即其主导目标是为贫困人口提供发展机会和利益保障[18]。乡村旅游是现代旅游向传统乡村的一种延伸,旨在借助旅游业将自然观光、生态农业、文化产业、服务业等与旅游业有机融合起来,以形成新型旅游业业态。近年来,我国乡村旅游业的发展正呈现出迅速化、规模化、形式多样化等特征,已涌现出自然观光旅游、绿色旅游、农庄旅游、民族文化旅游等一系列旅游形态。在当前产业融合的背景下,乡村旅游也正不断朝着融合方向发展。产业融合指伴随科技的发展,不同产业之间通过相互交叉与渗透,打破产业边界的限制而逐步融合成一种新型产业形态的过程[19]。它是对传统产业分立的一种否定,也是产业演化发展的必然结果。乡村旅游也正在朝着融合方向发展,即它正以传统旅游业为载体,将农业、乡村文化产业、服务业等有机融合成一整体,以实现持续、快速发展[20]。

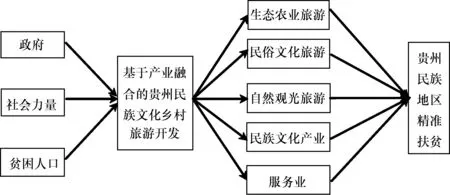

而作为我国重点扶贫对象的贵州民族地区,具有独特而丰富的旅游资源[21];充分挖掘贵州乡村旅游资源的潜质,开拓创新,大力发展乡村旅游,借助于乡村旅游业极强的关联带动功能,既可以带动贵州民族地区相关产业的发展,又能够为贵州民族地区的贫困人口带来更多的就业机会[22],以致成了促使当地贫困人口脱贫致富、实现精准扶贫的有效途径。为此,本文基于产业融合的理论视角,在“精准扶贫”的政策背景下,针对贵州地区的民族文化乡村旅游开发与精准扶贫模式问题展开研究,并结合上述文献梳理初步构建了本研究的研究框架,如图1所示。

图1 研究框架

二、研究设计与案例研究过程

(一)研究问题与研究方法

研究问题主要包括:(1)如何让政府、社会力量、贫困人口等各方力量有效参与到贵州民族文化乡村旅游开发项目中来?即研究政府、社会力量、贫困人口在贵州民族文化乡村旅游开发中各自扮演的角色是什么。(2)基于产业融合的贵州民族文化乡村旅游的开发内容是什么?即研究贵州民族文化乡村旅游所包含的具体开发项目,以及相关产业之间的融合模式。(3)基于产业融合的贵州民族文化乡村旅游开发与精准扶贫的关系是什么?即研究如何通过贵州民族文化乡村旅游开发来实现精准扶贫。针对这些问题的研究,比较有效的方法就是通过案例研究,选择贵州地区在民族文化乡村旅游开发与精准扶贫方面取得较好成效的具体案例,通过深入调研、访谈来研究其内在过程与模式。为了使研究结果更具代表性和稳健性,本研究采用双案例研究的方式,以进行相互应证。

(二)案例简介

本研究经过一番筛选,最后选择了两个较有特色并具有一定代表性的项目作为研究案例,即“六盘水彝族生态文化产业示范村”和织金县“以那古镇”,其大致情况如下。

1.“六盘水彝族生态文化产业示范村”简介

“六盘水彝族生态文化产业示范村”位于贵州盘县淤泥乡大博米村,方圆数十公里,属于藏羌彝文化走廊贵州与云南的接点,分为7个自然村寨,拥有村民500多户,1500多人,且全为彝族。大博米村自然景色秀美,境内主产水稻、小麦、红米、玉米、豆类、薯类、苦荞等农作物。大博米村拥有丰富的民族文化资源,如彝族歌舞、彝族习俗、彝族神话故事、彝族传统工艺品等,富有民族特色,如今已开发成一个集自然观光旅游、民俗文化旅游、生态农业与养殖业、民族文化产业等于一体的旅游度假村和扶贫示范村。

2.织金县“以那古镇”简介

“以那古镇”之前是一个曾由五家彝族土司(即以那、底苏、叶窝、乌撒、阿吾)分片居住辖制的历史遗址,它是明清时期彝族土司则溪制度遗留下来的宝贵的非物质文化遗产,在当年曾一度繁荣。由此,在当地政府的支持下,以那氏的后代村民开始筹备以旅游开发的方式重建“以那古镇”,并将旅游业、服务业等融于“以那古镇”项目建设中,通过旅游项目开发来解决当地村民的就业问题,进而实现精准扶贫的目标。

(三)案例资料的收集、梳理及编码

为了对上述两个案例进行深度调研,笔者组建了一个3人的研究小组,通过收集和阅读大量的相关文献,梳理清楚前人的研究成果,在此基础上构建了一个较为完整的研究框架,初步开发出研究变量并编制了一份半结构化的访谈提纲。与此同时,采用了直接观察、深度访谈、项目开发相关文档资料以及媒体报道等多种证据来源的三角验证法来确保研究的信度与效度,在访谈时较大范围地访谈了当地村干部、村民、项目开发运营商等等,以限制“同源偏差”。

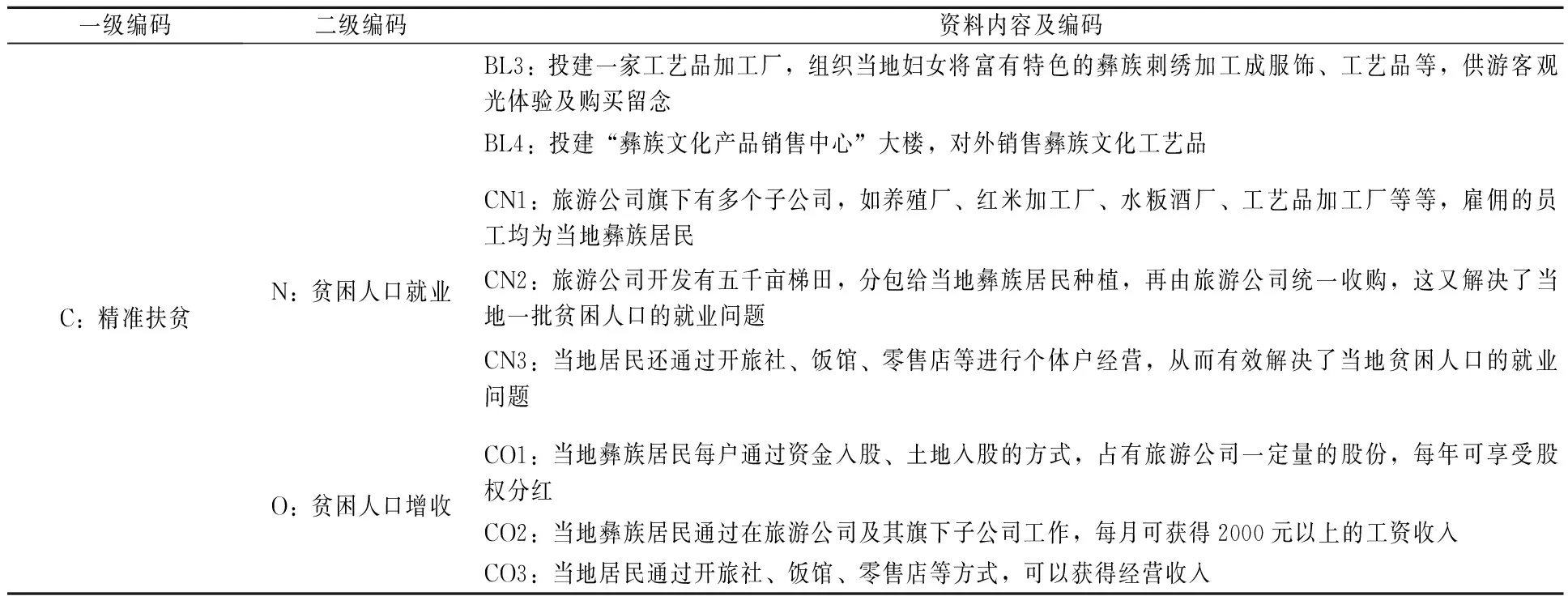

通过对上述两个案例的深度调研和访谈,研究小组收集到了比较丰富的相关案例资料,经过梳理后得到72个条目,将一些无效条目剔除,并将一些相近条目合并后,进一步精简成了60个条目,其中“六盘水彝族生态文化产业示范村”33个条目,织金县“以那古镇”27个条目。在梳理案例资料过程中,结合文献研究选用了一些变量,如项目参与方(包括政府、社会力量、贫困人口)、民族文化乡村旅游开发(包括自然景观开发、民族社会景观开发、生态农业旅游开发、民族文化旅游开发、民族文化产业开发、服务业开发)、精准扶贫(包括贫困人口就业、贫困人口增收),并对变量进行了编码,将第一层次变量的编码标示为:项目参与方(A)、民族文化乡村旅游开发(B)、精准扶贫(C);然后进一步地将第二层次变量的编码标示为:政府(E)、社会力量(F)、贫困人口(G)、自然景观开发(H)、民族社会景观开发(I)、生态农业旅游开发(J)、民族文化旅游开发(K)、民族文化产业开发(L)、服务业开发(M)、贫困人口就业(N)、贫困人口增收(O)。在此基础上,又将各条目归类到了各变量下面并按照一定的顺序进行编码。其中,“六盘水彝族生态文化产业示范村”的资料编码情况如表1所示。

织金县“以那古镇”的资料编码情况如表2所示。

表1 六盘水彝族生态文化产业示范村资料编码表

续表1

表2 织金县“以那古镇”资料编码表

三、案例研究发现与理论模型

(一)项目参与方与贵州民族文化乡村旅游开发

民族文化乡村旅游是将当地特色民族文化融入传统乡村旅游中,以便将其打造成一种集自然景观、社会景观、生态农业、民族文化产业、服务业等于一体的富有民族特色的旅游综合体。基于精准扶贫的贵州民族文化乡村旅游开发不同于传统的旅游开发,因为它必须尽可能地让政府、社会力量,尤其是贫困人口参与进来,在发展民族文化乡村旅游业及相关产业的同时,带动贫困人口脱贫致富。通过案例研究,研究小组发现在贵州民族文化乡村旅游开发过程中,政府主要起的是对旅游项目开发的引导和扶持作用,即主要提供一些政策性支持、配套或补贴类资金支持,承担景区内一些道路、网络等基础设施建设,以及委派专家、技术人员为旅游项目及相关产业开发提供技术指导等等(见表1中的AE1-AE4,表2中的AE1-AE3)。社会力量在旅游项目开发中起主导作用,他们通过发起创立股份制公司的方式向政府和社会筹集开发资金,负责旅游项目及相关产业的规划布局、整体建设和统筹运营(见表1中的AF1-AF2,表2中的AF1-AF3);而贫困人口则在旅游项目开发中起积极参与作用,即通过资金入股或土地入股的方式成为公司股东,在公司及旗下企业中工作,或通过开设饭馆、旅馆、零售店、养身馆等方式积极参与到民族文化乡村旅游业的运作中来(见表1中的AG1-AG3,表2中的AG1-AG3)。通过以上梳理,研究小组发现政府、社会力量、贫困人口在贵州民族文化乡村旅游开发中所扮演的角色如图2所示。

图2 政府、社会力量、贫困人口与贵州民族文化乡村旅游开发

(二)基于产业融合的贵州民族文化乡村旅游开发模式

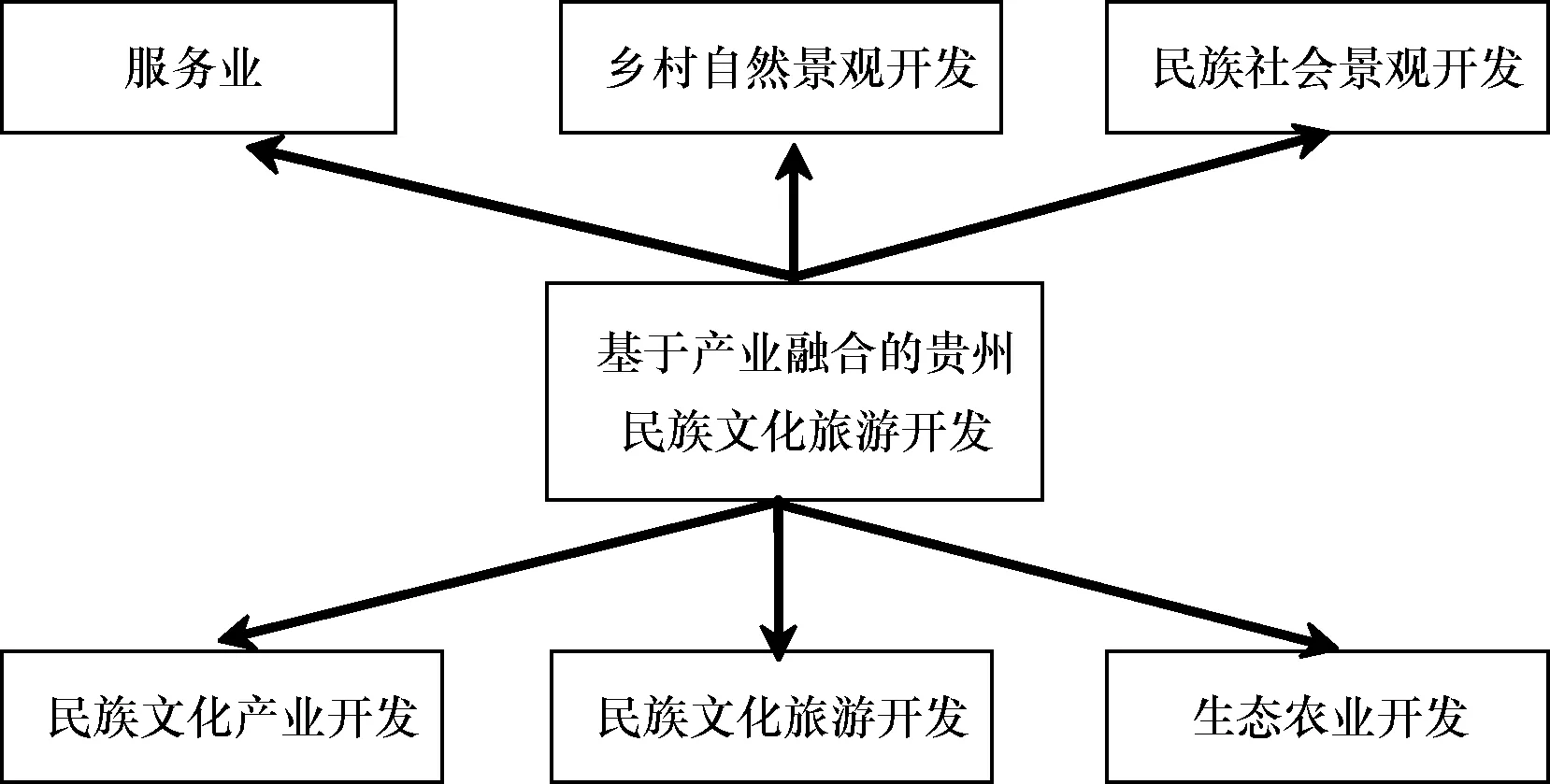

产业融合指伴随科技的发展,不同产业之间通过相互交叉与渗透,打破产业边界的限制而逐步融合成一种新型产业形态的过程[1]。在产业融合背景下,乡村旅游也正朝融合方向发展,它将乡村各种特色资源通过与旅游业融合,以形成一个富有吸引力的旅游综合体。与此同时,作为一个综合性的劳动密集型产业,乡村旅游具有很强的关联带动作用[19],它能带动其它多个产业的发展[20]。贵州民族文化乡村旅游开发正是一种产业融合式的旅游开发,即通过发展乡村旅游业,带动生态农业、文化产业、服务业等多种产业的融合发展,打造成一个集自然观光、民俗文化旅游、生态农业观光、民族文化产业、服务业等于一身的“民族文化乡村旅游综合体”。通过案例研究,发现贵州民族文化乡村旅游的开发模式如下所示。

1.“六盘水大博米彝族文化旅游示范村”开发模式

贵州省盘县大博米彝族文化旅游示范村的开发正是采用产业融合的模式,将当地富有特色的自然资源、社会景观资源、民俗文化资源、生态农业、民族文化产业、服务业等与传统乡村旅游有机融合起来,以打造一个富有彝族特色的乡村旅游综合体,具体包括:

(1)自然景观开发。依托当地秀美的自然景观如当地的文笔山、人头山、求子洞、一线天等进行连片开发,并对每个景点附上当地富有民族文化内涵的神话传说故事,将其打造成旅游胜地(见表1中的BH1-BH3)。乡村自然景观旅游是在开发乡村秀美自然景观的基础上,开发出登山、赏景等项目,让游客融入自然而释放心灵的旅游模式[21],也是乡村旅游开发中的一个重要项目。

(2)民族社会景观开发。贵州盘县大博米村是一个拥有500多户1500多名纯彝族居民的村寨,通过打造“古彝寨”来展现彝族的特色建筑风格、村寨风格,如同“千户苗寨”一样,形成一道特殊的民族社会景观,以吸引广大游客(见表1中的BI1-BI3)。

(3)生态农业开发。当前,人们生活水平得以大幅提升,由此开始注重对田园生活的体验及生态食品的需求,从而促进了生态农业旅游的快速发展[22]。生态农业旅游是农业与旅游业深度融合的产物,它将田园风光、劳作方式等转化成了特色旅游景观,从而丰富了乡村旅游的内容[23],其旅游主题包括具有地域特色的林业、农业、牧业和渔业等[24]。为此,“六盘水彝族生态文化产业示范村”结合当地的自然条件特征,进行占地五千亩的农业观光示范园建设以及数千亩的生态养殖基地建设,在发展生态农业和养殖业的同时,将它们变成贵州民族文化乡村旅游中的一道靓丽风景(见表1中的BJ1-BJ5)。

(4)民族文化旅游开发。民族地区拥有丰富的文化资源,将当地民族文化融于旅游业已成为民族地区旅游开发的一项重要内容[25]。向延振研究指出,将民族地区特色少数民族文化融于旅游业中,通过赋予民族文化内涵来提升旅游业优势,将成为旅游业发展的一大方向[26]。为此,“六盘水彝族生态文化产业示范村”结合当地的彝族文化特色,在村寨中修建了大型民族文化广场进行民俗活动和民族歌舞表演等,并在广场上修建彝族历史人物雕塑和历史文化浮雕等,以增添其民族文化内涵,供游客观赏体验(见表1中的BK1-BK3)。

(5)民族文化产业开发。民族文化产业指的是依托民族文化资源而进行的文化产品生产、经营的产业[27]。贵州民族地区具有丰富的民族文化资源,通过与旅游业融合具有较好的开发前景。为此,“六盘水彝族生态文化产业示范村”充分挖掘当地的彝族文化资源,开设了水粄酒厂、红米加工厂、民族工艺品加工厂等等,大力发展民族文化产业(见表1中的BL1-BL4)。

2.织金县“以那古镇”开发模式

织金县“以那古镇”采用的也是基于产业融合的理念,通过发展旅游业来带动当地生态农业、文化产业、服务业等的发展,具体包括:

(1)民族社会景观开发。通过“以那古镇”公园观光景点建设、山顶古营盘恢复重建、民族风情古镇建设等一系列民族社会景观开发,打造一个富有彝族特色的“以那古镇”,作为吸引游客观光旅游的主体部分(见表2中的BI1-BI4)。

(2)生态农业开发。建造特色种果蔬园,种植水果、特种蔬菜、可食用药材和花卉,为药膳餐厅提供原料,为游客提供现场采摘服务,以满足游客对天然食品及田园生活的需求。

(3)民族文化旅游开发。通过建造民族文化歌舞广场、打造彝族图腾文化、建造百家农民文化园等方式展现彝族丰富、独特的民族文化,供游客参观、体验(见表2中的BK1-BK3)。

(4)服务业开发。服务业是近年来我国经济发展中的一个热点行业,尤其是带有民族特色的服务业更受到广大游客的青睐。织金县“以那古镇”正是紧抓这一热点,在园区中建设彝族药膳餐厅、彝族医药养身馆、民族文化养身馆、彝族特色饮食一条街、民族文化用品一条街等,大力发展服务业,作为园区经营收入的重要来源(见表2中的BM1-BM5)。

通过以上梳理,发现基于产业融合的贵州民族文化乡村旅游开发模式可以用图3来表示。

图3 基于产业融合的贵州民族文化乡村旅游开发模式

(三)贵州民族文化乡村旅游开发与精准扶贫

旅游扶贫是实现精准扶贫的一条有效途径。在旅游资源丰富的贵州民族地区,可通过整合资源发展富有民族文化特色的乡村旅游业,以帮扶当地贫困人口顺利脱贫[28]。基于精准扶贫的贵州民族文化乡村旅游开发不同于传统的旅游开发,因为它的一个重要目标是有效解决当地贫困人口的脱贫问题;而其扶贫功能主要通过促进贫困人口就业和增收的方式来实现[29]。而关于如何通过贵州民族文化乡村旅游开发来实现精准扶贫问题,研究小组通过案例研究发现主要通过以下两方面。

1.贫困人口就业

基于产业融合的贵州民族文化乡村旅游开发具有很强的关联带动作用,可以带动生态农业、民族文化产业、服务业等多个产业的发展,从而能大量解决当地贫困人口的就业问题。一方面贵州民族文化乡村旅游开发是通过公司制形式运作,而且旅游公司旗下会针对关联产业开设多个子公司,从而能大量招聘当地贫困居民;另一方面,乡村旅游业可以带动当地居民开设餐馆、旅馆、零售店、养身馆等,通过个体户经营来解决贫困人口的就业问题。

2.贫困人口增收

贵州民族文化乡村旅游开发对精准扶贫有较强的正向促进作用[28],主要表现在三方面。首先,贵州民族文化旅游开发采用股份制公司形式进行运作,当地贫困人口可以通过资金入股,尤其是土地资源入股的形式占据公司一定量的股权,通过上述两家案例的深度调研,发现当地主要采用“三变”政策,即土地变资源、资源变股权、股权变金钱,鼓励当地贫困人口通过入股的方式而享受年度股权分红;其次,在产业融合背景下,在开发乡村旅游过程中能带动多个相关行业发展,且以公司制形式运作,能有效解决当地贫困人口的就业问题,从而让当地贫困人口获得工资收入;最后,当地贫困人口可以采用个体户经营的方式,通过开设饭馆、旅社、店铺、养身馆等方式来获得经营收入。如此通过多种渠道提高当地贫困人口的收入水平,以实现精准扶贫的目标。

通过以上分析,发现贵州民族文化乡村旅游开发与精准扶贫之间的关系可以用图4表示。

图4 贵州民族文化乡村旅游开发与精准扶贫

(四)理论模型

通过以上梳理分析,发现贵州民族文化乡村旅游开发与精准扶贫基于这样一个模式来运作:在当地政府的引导和支持下,通过吸引社会力量发起组建股份制公司的形式来运作开发贵州民族文化乡村旅游项目,并通过吸引当地贫困人口以资金入股或土地入股的方式积极参与进来,通过政府、社会力量和贫困人口的联动,基于产业融合的理念,通过乡村旅游业带动生态农业、民族文化产业、服务业等多个产业的融合发展,以打造一个“贵州民族文化乡村旅游综合体”,并通过贵州民族文化乡村旅游业来解决当地贫困人口的就业问题和增收问题,有效实现精准扶贫的目标。为此,本研究构建了以下理论模型,如图5所示。

图5 基于产业融合的贵州民族文化乡村旅游开发与精准扶贫理论模型

四、研究结论

近年来,我国政府在大力实施精准扶贫战略工程,而精准扶贫的有效措施便是旅游扶贫,即通过大力开发乡村旅游业来带动一系列相关产业的快速发展,通过给农村贫困人口提供就业或出售产品、服务的机会而帮助其获取自己造血的功能,从而从根本上解决农村贫困人口的脱贫问题。贵州是一个贫困人口密集的大省,同时也是一个旅游业大省。在国家多策并举、大力发展旅游业、以及全力推进精准扶贫工程的背景下,贵州民族地区迎来了发展民族文化乡村旅游业的黄金时期。贵州省是一个少数民族成分众多的省份,拥有丰富的人文资源及自然资源;在产业融合的理念推动下,贵州民族地区可以将当地富有特色的自然资源、社会景观资源、民俗文化资源、农林业资源等转化为旅游资源,通过与传统乡村旅游业相融合而打造出集自然景观游、社会景观游、民族文化游、生态农业游、乡村度假游等于一体的乡村旅游综合体,把民族地区乡村打造成一个富有民族特色、富有吸引力的旅游胜地;通过吸引大量游客前来观光、消费来带动当地农业、服务业、文化产业等多个产业的协同发展,以推动当地经济的快速发展和贫困人口生活水平的持续提高,进而有效帮助贵州民族地区贫困人口解决脱贫问题,顺利完成贵州民族地区“精准扶贫”的目标。