供给侧改革背景下农业绿色发展研究

——以安徽省为例

江三良,李晓梅

(安徽大学 经济学院,安徽 合肥 230601)

伴随传统“石油农业”带来的土壤退化、环境污染、产品质量缺陷等负面效应越来越显著,以绿色发展为导向的农业供给侧改革也被提上日程。2015年12月24日中国中央农村工作会议首次提出“农业供给侧改革”这一概念,强调要提高农业供给体系的质量和效率,真正形成结构合理、保障有力的农产品有效供给。接着2016年和2017年的“中央一号文件”将“深入推进农业供给侧改革”作为工作重点,并在2017年4月实施农业绿色发展五大行动,强调此举是推动农业供给侧改革的重要抓手。在2018年的“中央一号文件”仍将重点放在农业供给侧改革,并明确提出“开展农业绿色发展行动,实现投入品减量化”。农业绿色发展已成为理论和政策研究者关注的热点。

一、相关文献综述与问题的提出

农业绿色发展是农业现代化的必然要求之一。发达国家和地区在工业化和城市化加速发展进程中也都普遍经历过严重的环境污染和食品安全问题频发。日本于 1980 年代率先重视并转向支持生态农业, 1990 年代欧美也开始限制化学农业,转而支持生态农业发展。国内外学者对农业绿色发展的研究主要包括模式探究、影响因素研究和评价分析三个方面,其中又以模式探究为主,如英国植物病理学家A.Howard提出的有机农业、德国学者Rudolf Steiner提出的生物动力农业、美国土壤学家W.Albreche 提出的生态农业、日本学者冈田茂吉提出的“自然农法”等,在全世界掀起了农业绿色发展的浪潮[3-6]。我国对农业绿色发展模式的探索始于20世纪80年代,主要以可持续发展理论为基础,如尹昌斌、邓启明、陈红兵等人倡导循环农业,强调循环经济在农业可持续发展中起到支撑作用,能够有效促进生态的良性循环和农业的协调发展[7-9];严立冬,屈志光等人通过对绿色农业的发展背景和理论研究的介绍,提出绿色农业发展模式[10];车宗贤,于安芬等人结合河西走廊绿洲灌区环境资源特征,并通过分析当地优势产业及其在发展中存在的问题,提出发展种养结合、资源循环利用、清洁生产的绿色农业发展模式[11]。

在农业绿色发展影响因素研究中,王宾、金京淑、刘亚男等人均认为农业生态补偿机制是中国农业要实现绿色发展转型升级的重要基础,必须健全生态补偿机制,形成具有中国特色的绿色农业生态补偿机制[12-14];梁枫、肖锐等人研究发现财政金融支持有助于农业绿色生产率的提高,因此应针对区域差异采取不同财政政策,不断优化我国财政支农体系[15-16];潘丹、黄炎忠、李兆亮等人研究发现经济发展、城乡收入差距、城镇化率、劳动力素质及农业科研投资等因素对农业绿色生产水平有重要影响[17-19]。

在农业绿色发展评价中,国外学者较为注重环境评价指标和评价方法的研究,国内学者则更多的从农业生产的环境、社会和经济这三项因素构建综合指标体系进行分析。如从绿色农资采购、绿色加工、绿色营销以及绿色文化等方面建立山东省绿色农业评价指标体系[20];岳文博、张正斌等人认为应综合生态学和经济学等多方面的方法来确定评价指标体系,指标体系应当能够对绿色农业区域的确定和评估产生指导作用[21-22];陆壮丽,谭静采用专家评分和层次分析法,从投入水平、产出水平、信息化水平等方面构建了广西壮族自治区的农业绿色化发展评价指标体系[23];卿诚浩从绿色发展经济、投入、利用、安全4个方面建立指标体系,对我国31个省份的农业绿色发展水平进行了评价分析,得出我国农业绿色发展综合水平较为薄弱,不同省份间差异明显的结论[24]。

通过梳理可知,已有的农业绿色发展评价指标体系研究还很缺乏,多侧重于理论指导和因素分析,而对典型省市域的具体评价研究较少。2018年是中国改革开放四十周年,总结改革经验可以更好地推动进一步改革,作为农业大省的安徽,是农村改革的排头兵,但四十年前的农村改革虽然很好地解决了农民的温饱问题,但全面脱贫和致富依然困难不小。资源短缺、劳动力不再无限供给、环境污染加剧、农民增收难等一系列困难摆在面前,安徽是否可以再次成为农业供给侧改革的“排头兵”,对安徽乃至全国“三农”问题的解决具有重要的理论和现实意义。本文尝试构建农业绿色发展的指标体系,基于2005—2016年的统计数据,对比分析安徽省12年内以及16个地级市之间的农业绿色发展水平,探讨其时序演变规律和空间差异及成因,挖掘农业绿色发展潜力,探究农业发展绿色转型的可行道路。

二、农业绿色发展水平评价指标体系

(一)指标选取和数据来源

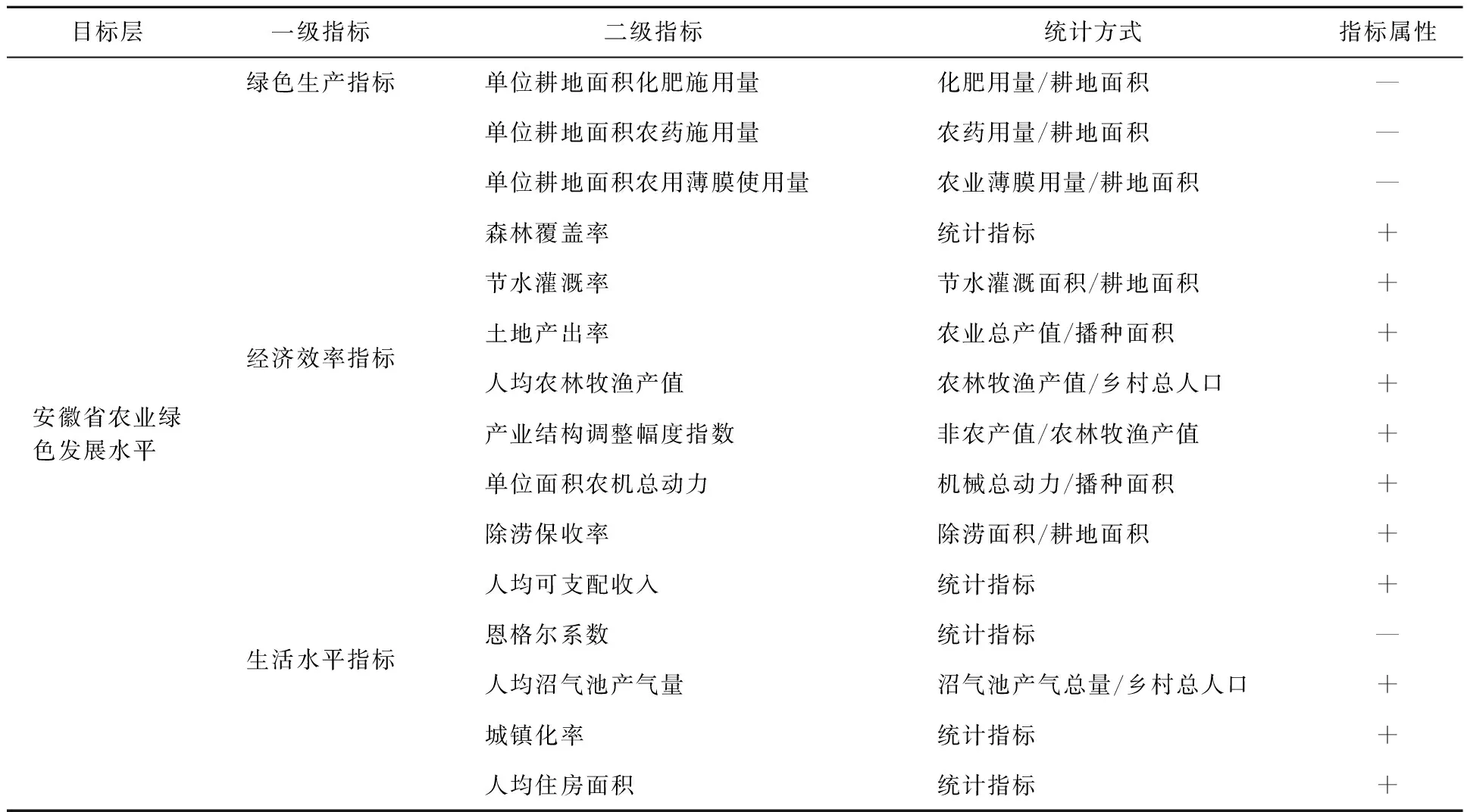

农业绿色发展过程是传统农业向现代化农业转化的关键环节,科学合理的农业绿色发展评价指标体系关系农业绿色转型的方向。绿色发展,是以效率、和谐、持续为目标的经济增长和社会发展方式,根据绿色发展理念要求,参照前人研究成果[18-23],遵从科学性、代表性、系统性以及可操作性的基础上,我们建立了由目标层、一级指标和二级指标构成的农业绿色发展水平评价指标体系,具体包括绿色生产水平、经济效率水平和生活水平三个方面(表1)。

各项指标原始数据均来源于《中国农村统计年鉴》、《中国城市统计年鉴》、《安徽省统计年鉴》、安徽省各地级市统计年鉴以及国民经济和社会发展统计公报,保证数据的可靠性和真实性。

表1 农业绿色发展水平综合评价指标体系

注:“+”表示正向指标,“—”表示负向指标。

(二)指标处理

文章构建的农业绿色发展水平评价指标体系选用11个正向指标,4个逆向指标,由于各指标层指标量纲存在差异,需要对统计指标进行无量纲处理,消除指标纲量影响,尽可能降低逆向指标的影响,提高正向指标的影响,使各指标具有同向性,通过各指标数值大小即可判断其水平高低。设yjk为原指标xjk无纲量处理后的数值。

正向指标无纲量处理公式为:

逆向指标无纲量处理公式为:

三、安徽省农业绿色发展综合评价

(一)农业绿色发展时序演变分析

1.农业绿色发展演变态势

选取2005—2016年安徽省相关数据,使用指标层无量纲处理后的数值,采用熵值法对测算出各指标权重。由于数据缺失,所以生活水平指标中未包含二级指标人均住房面积,通过计算,得出各指标的信息熵和权重表2。

根据各指标权重以及无纲量处理后的数值,测算出2005—2016年安徽省农业绿色发展评价值,如图1所示。由图1可见,安徽省农业绿色发展水平整体处于持续发展不断上升的状态,综合评价值由2005年的0.24上升到2016年的0.89,涨幅达到65.6%。从农业绿色发展的三个一级指标层评价值来看,农业绿色生产水平在2013年之前几乎没有发展,甚至还连续出现小幅降低,这主要是因为农药、化肥以及农用薄膜使用量居高不下,反映出省内农民绿色生产意识比较薄弱,因此想要使绿色生产水平得以进一步提高,就需要巩固加强农业生产者的绿色发展观念;将经济效率与农民生活水平变化曲线进行比对,可发现2005年—2013年经济效率水平评价值一直是高于农民生活水平评价值的,但是近年来二者的差异却越来越小。究其原因,一方面是城市化进程不断加快、农民可支配收入不断提高使农民生活水平有了明显提升,这一时期安徽省城镇化率由2005年的35.5%提升至2016年的51.99%,农村居民家庭恩格尔系数也下降了11.3%;另一方面是因为农业结构调整难度较大(相比2005年,2016年的产业结构调整幅度指数只上升了0.11,其余年份几乎没有变化)、农业机械化水平不高使经济效率水平上升幅度较为缓慢。但是随着农民收入日益提升,不再单纯依赖农业种植,未来的农民生活水平的涨幅可能会高于经济效率水平,使二者的差异再次拉大。

表2 安徽省农业绿色发展评价指标体系各指标权重

图1 2005年-2016年安徽省农业绿色发展水平变化图

2.农业绿色发展演变趋势

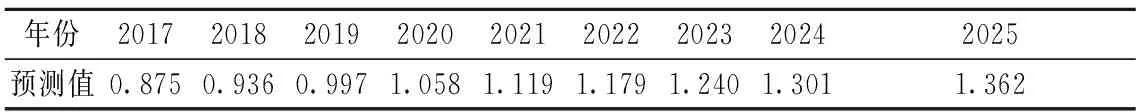

通过分析可知,虽然安徽省传统粗放的农业发展模式仍未彻底改变,但是近年来农药、化肥使用量的降低使农业绿色生产水平不断提高,经济效率水平和农民生活水平也实现稳步增长,由此不难看出安徽省实现农业绿色发展的巨大潜力。为进一步挖掘安徽省农业绿色发展潜力,文章运用Eviews 8.0对2005—2016年安徽省农业绿色发展综合评价值进行回归,对未来一段时间内安徽省农业绿色发展水平进行定量化预测,得到安徽省农业绿色发展的回归方程,进而计算得出2017—2025年安徽省农业绿色发展综合评价值,如表3所示。

表3 安徽省农业绿色发展水平预测值

由表3可见,2020年安徽省农业绿色发展综合评价分值可能会突破1,发展速度进一步加快;预测到2025年,安徽省农业绿色发展综合评价分值将达到1.362,同2016年的0.895相比,提将升52.3%,实现跨越式发展。在了解安徽省农业绿色发展时序演变之后,也不能忽视省内区域间的协调发展,只有在区域发展中补足短板、强化弱项,才能拓宽农业绿色发展空间、增强绿色发展后劲,因此接下来进一步分析安徽省农业绿色发展的空间差异,以促进农业全面协调可持续发展。

(二)农业绿色发展空间差异分析

1.农业绿色发展水平分级

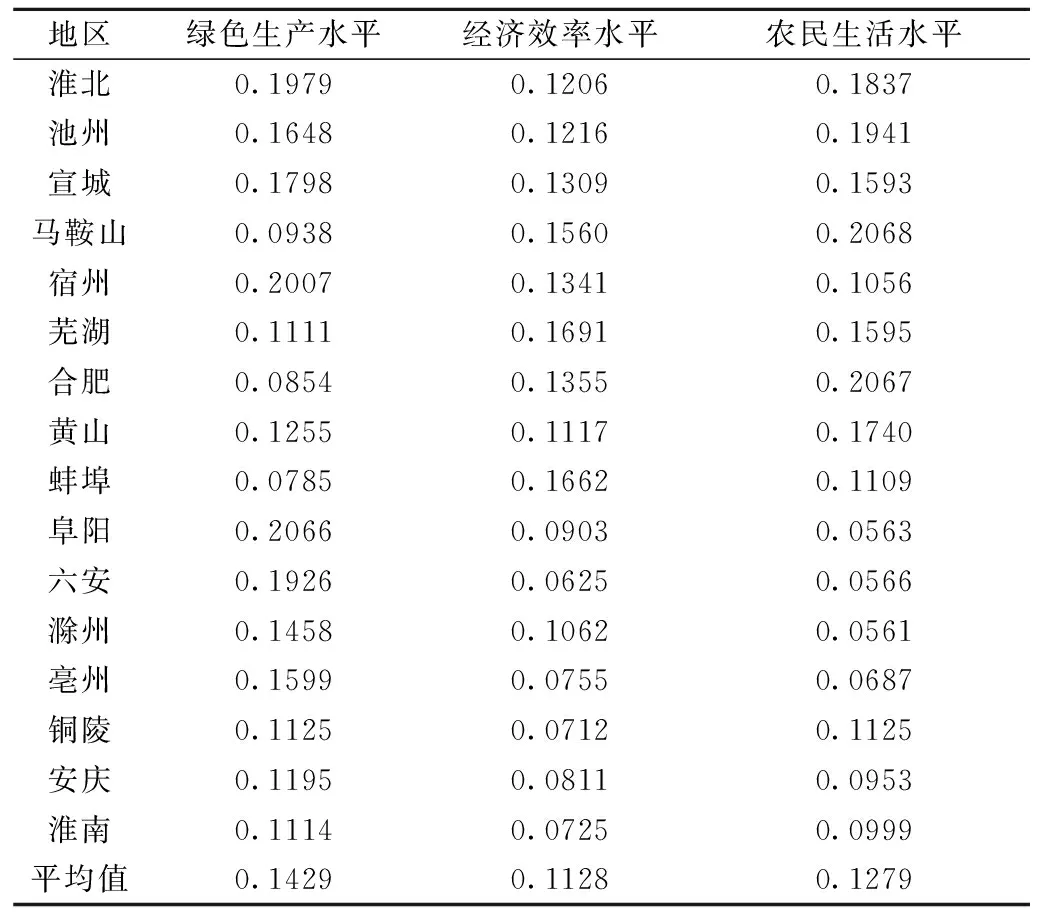

通过熵值法和综合评价法对2016年安徽省16个地级市的农业绿色发展水平进行测算,得出各市绿色发展水平、经济效率水平以及农民生活水平评价值,并加权得到综合评价值(图2)。

图2 2016年安徽省农业绿色发展各地级市综合评价值

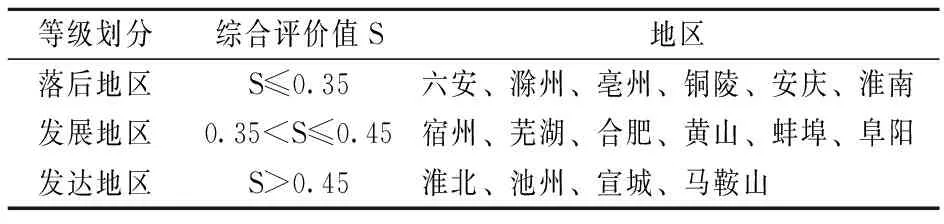

由于目前还没有统一的农业绿色发展水平划分标准,因此在参考国内农业绿色发展评价研究的基础之上,按照综合评价值高低将安徽省农业绿色发展分为三个水平阶段,如表3,即综合评价值S≤0.35属于落后地区,0.35

表4 安徽省农业绿色发展水平分级

2.农业绿色发展的地市差异

安徽省内各地市农业绿色发展综合水平参差不齐,由表5还可以看出,其发展优劣势也是各不相同。从绿色生产水平来看,安徽省各地市的平均分值为0.1429,高于平均值的地市有7个,得分最高的是阜阳市,分值达到0.2066,最低的是蚌埠市,只有0.0785,得分在0.1以下的还有合肥和马鞍山市,也正是因为蚌埠与合肥的农业绿色生产水平这个“短板”,使其综合排名比较靠后。2016年安徽省平均每公顷耕地使用的化肥、农药和薄膜分别为0.565吨、0.021吨和0.015吨,而蚌埠市每公顷耕地使用的化肥和薄膜为0.814吨和0.243吨,远高于全省平均水平,从长期看会对耕地造成严重的破坏,相似的情况在合肥、宿州、池州等市同样存在,这对其农业绿色发展是十分不利的,需要得到高度重视。

从经济效率水平来看,各地市的平均分值为0.1128,高于平均水平的地市有8个,分别是淮北、池州、宣城、马鞍山、宿州、芜湖、合肥和蚌埠,这八个地级市的综合排名也都比较靠前,得分最高的是芜湖,分值达到0.1691,得分最低的是六安,只有0.0625。经济效率水平排名靠前的几个地市的土地产出率和人均农林牧渔产值都高于全省平均水平,但是需要警惕的是,农业产值与农药、化肥的使用量存在一定关系,如芜湖、淮北、蚌埠等市,在土地产出率远高于省平均水平的同时,化肥使用量也同样远高于省平均水平,过度使用化肥、农药和薄膜的农业“自残”式发展是农业发展绿色转型需要克服的重点问题,要变依靠这些“负外部性投入”转向依靠现代化农业科技创新的“正外部性投入”。

表5 2016年安徽省各地市农业绿色发展一级指标指数

从农民生活水平来看,各地市的平均分值为0.1279,高于平均水平的地市有7个,得分最高的是马鞍山,分值达到0.2068,合肥第二,达到0.2067,得分最低的是滁州,只有0.0561,分值较低的还有阜阳和六安,这三个地市的综合排名靠后也归因于此。研究还发现农民生活水平排名靠前的地市城镇化率都比较高,如马鞍山的为66.49%,合肥的为72.05%,远高于全省平均水平53.01%,而排名靠后的滁州、六安、阜阳等市的城镇化水平都比较低,农村人均沼气产量也低于全省平均水平,因此应加速城镇化建设,整合资源,促进各地市协调发展。

3.农业绿色发展空间布局

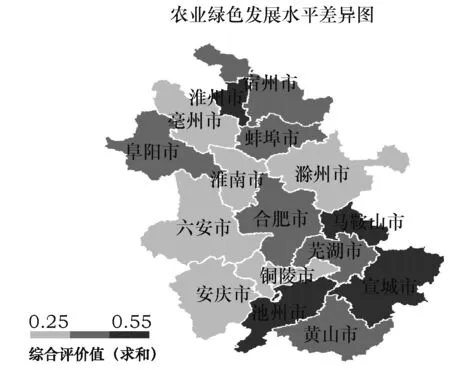

使用BDP软件将安徽省16个地级市按照综合评价值高低做成可视化的分析图,如图2所示。由图2可以更为直观地看出安徽省各地区2016年的农业绿色发展水平的空间差异。16个地级市中大部分属于待发展地区,而且明显分布不均。

图3 2016年安徽省各地级市农业绿色发展水平空间差异图

就农业生产资源条件比较来看,皖北地区拥有广袤的淮北平原、耕地面积广阔、农村劳动力众多,自然环境差异小,农业基础较好;皖南地区地处山区,自然环境差异大,农业基础条件不及皖北地区。但研究却发现,皖南地区各地市农业绿色发展水平总体较高,空间差异最小;皖中地区各地市农业绿色发展水平较低总体较低,空间差异较小;而农业绿色发展水平最高和最低的地市都位于皖北地区,空间差异最大。为什么实际条件的空间差异与农业绿色发展水平的空间差异出现了截然相反的结果?进一步观察可以得知,经济发达程度、城镇化水平、农民生活水平、农药、化肥以及农用薄膜使用量等后期因素影响,要重于农业生产条件和基础的初始影响。

四、结论与建议

文章从绿色生产水平、经济效率水平、绿色生产水平三方面选取15项指标构建了农业绿色发展评价指标体系,并从时间和空间两个维度对安徽省农业绿色发展水平进行评价,结果表明:

(1)2005—2016年,安徽省农业绿色发展水平不断提升,绿色生产水平、经济效率水平和农民生活水平均呈现增长趋势,通过预测得知,2017—2025年安徽省农业绿色发展水平仍以上升为主导趋势。

(2)从安徽省区域空间分布来看,皖北空间差异较大,皖南、皖中空间差异较小,农业绿色发展水平的空间差异与农业生产条件和基础的初始差异关系不显著,经济发达程度、城镇化水平、农民生活水平、农药、化肥以及农用薄膜使用量等后期因素影响更关键。

因此,为进一步稳定提高农业绿色发展综合效益,推进农业供给侧改革,农业应遵循绿色发展特征和规律,贯彻推进农业发展绿色转型的行动策略。

(1)就农业发展本身而言,要坚定不移地树立绿色发展理念,促进农业增长。一是树立绿色生产理念,通过多种途径宣传、推广成功绿色发展案例,建立农民绿色思想培育工程,提高劳动者素质,加快转变落后的“高肥低效”生产方式,建立绿色农业标准化生产,将绿色生产理念根植在农民内心。二是树立绿色消费理念,倡导绿色消费,在消费时选择天然无害的绿色产品,消费后引导消费者转变消费观念,提倡绿色环保、天然健康和勤俭节约的消费方式,实现绿色低碳消费。三是完善农业基础设施,制定落实差异化农业绿色发展规划。改革开放以来,农业基础设施建设发展迅速,已初步建立覆盖农业主生产区的基础设施网络,但还远不能满足农业绿色发展的需要。各地应针对农业发展的“短板”,进一步制定落实各项农业发展规划方略,加强对化肥、农药、农用化学危险品和农膜使用的管理,结合各地的实际情况,建立促进农业绿色发展的长效机制。此外,还应优化发达地区产业布局,加快落后地区的经济发展和城乡一体化步伐,积极引进外资,构建完善农业绿色发展的科技创新体系,为加快农业发展绿色转型创造良好的外部环境。四是遵循地方差异,“因地制宜”发展特色农业。沿海、沿江等交通便利的农业发展区应积极调整农业生产结构,加快技术变革,丰富农产品种类,引进国内外投资者建设现代化农业生态园。风景秀丽、旅游资源丰富的山区可以大力发展自然生态旅游业,并进一步形成具有地方特色的休闲农业发展模式。中部平原地带应当在强化粮食生产的同时,依托地域优势,种植有机蔬菜,培养种植大户,形成专业化、规模化、机械化的“土地集约型”农业生产模式。

(2)就农业发展绿色转型的外部支持因素而言,要促进经济发展,加快城镇化步伐,提高城市产业和科技对农业的支持和反哺,减少对农药化肥的使用。农业是国民经济的基础,农业的发展状况直接影响、左右着国民经济全局的发展,正如我们对安徽16市的分析所见,经济发达程度、城镇化水平、农民生活水平对农业绿色发展的影响十分关键,可见农业的绿色发展并不是农业本身的“独立事件”。城市经济发展水平越高,财力越雄厚,对科技、人才、资本等要素的吸引力越大,就越有高端农产品和绿色农产品的需求,另一方面,也要让有条件、有能力实现工业反哺农业、城市支持农村,促进城乡要素平等交换和均衡配置。