潘永福教授治疗孤立性肺小结节的用药规律探析

许海柱,潘永福

(复旦大学附属华东医院中医科,上海 200040)

随着医疗检测手段的进步,孤立性肺小结节的检出率越来越高。目前孤立性肺小结节缺乏有效的临床治疗手段,体积较大、恶性程度较高的肺部结节以手术切除为主,定期随访观察病灶变化是肺部小结节主要的处理策略[1]。患者在随访的过程中也承受了较大的心理和经济负担。如何明确判定疾病良恶性,并进行早期干预,避免进一步恶化是中医和西医研究的热点和难点。

潘永福教授从事中医临床、教学、科研及高干保健工作近五十载,擅长治疗肿瘤及各类疑难杂病,临床经验丰富。其中潘教授以中医“治未病”理论为指导,对孤立性肺小结节中医病因病机进行深入探讨,具有独特的理论特色,临床疗效明显。本研究运用统计分析方法总结潘永福教授治疗孤立性肺小结节的用药特点和组方规律,探讨本病中医病因病机特点,为中医临床治疗提供客观的参考依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

病例来源于2015年1月—2016年12月复旦大学附属华东医院潘永福教授专家及特需门诊,共收集医案82例,共252张处方。其中男性31例,女性51例,年龄27~89岁,平均(61.55±11.43)岁。

1.2 诊断标准

参照《2015肺部结节诊治中国专家共识》[2]。孤立性肺结节是指单一、边界清楚、影像不透明、直径≤3 cm、周围为含气肺组织所包绕的肺部结节病变,无肺不张、肺门增大或胸腔积液的表现。

1.3 纳入标准

①符合西医诊断标准者;②肺结节直径≤8 mm的患者;③临床症状好转以及病灶减小或消失者;④服用中药汤剂治疗且临床资料完整者。

1.4 排除标准

①多发肺结节患者;②肺结节直径>8 mm者;③严重肺部疾病影响临床评价的患者;④合并有严重心血管、肝、肾和造血系统等疾病,精神病患者;⑤不符合上述诊断标准及纳入标准者。

1.5 数据处理

1.5.1 数据规范化

①由于中药药名描述的多样性,首先需要对中药药名进行规范。因此处方中的中药名称等参考高学敏主编新世纪全国高等中医药院校规划教材《中药学》[3]以及《中药大辞典》[4]进行规范。②将方中的别名统一为常用名,如广藿香统一为藿香,干佩兰统一为佩兰,白茯苓统一为茯苓,六神曲统一为神曲等。③饮片炮制前后有差异的则生熟分开。如生麻黄、炙麻黄、生半夏、制半夏、生黄芩、炒黄芩等。④处方中复合中药应拆分,如赤芍、白芍,青皮、陈皮,生龙骨、生牡蛎,麦芽、谷芽等。⑤处方中药物使用不同药用部位也分开录入,如紫苏梗和紫苏叶,瓜蒌皮和瓜蒌仁等。

1.5.2 数据的量化

将数据库中的中药字段采用二值量化处理,药物按有即为1,无即为0赋值。

1.6 统计学方法

采用Excel录入数据,运用SPSS19.0统计软件,对患者的一般情况进行频数分析统计描述。将筛选出的高频药物进行系统聚类,以系统聚类-样品聚类中的Ward最小方差法为度量方法。通过聚类分析法,可以将数据中相似度较大的数据归为一类,把相互疏远的归为不同的类,从中寻找出潘永福教授的临床用药规律。

2 结果

2.1 一般情况

见表1。

表1 患者一般情况

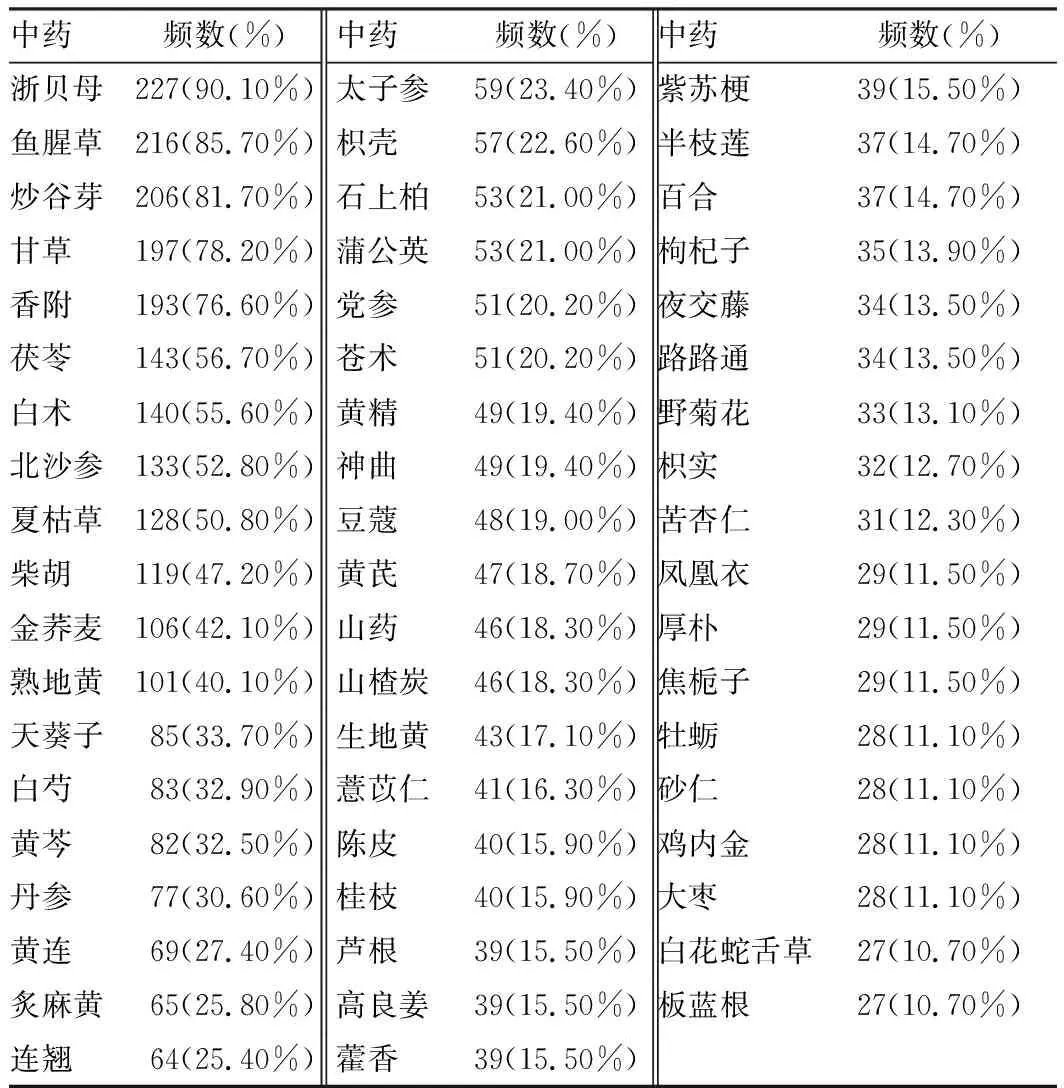

2.2 频数分析

见表2。本研究收集医案82例,共252张处方。使用中药177种,4 845频次。其中使用频数>10%的中药有56种。浙贝母、鱼腥草、炒谷芽、甘草、香附、茯苓、白术、北沙参、夏枯草使用频率均高于50%,这些药物是潘教授治疗孤立性肺小结节的主要药物。

2.3 聚类分析

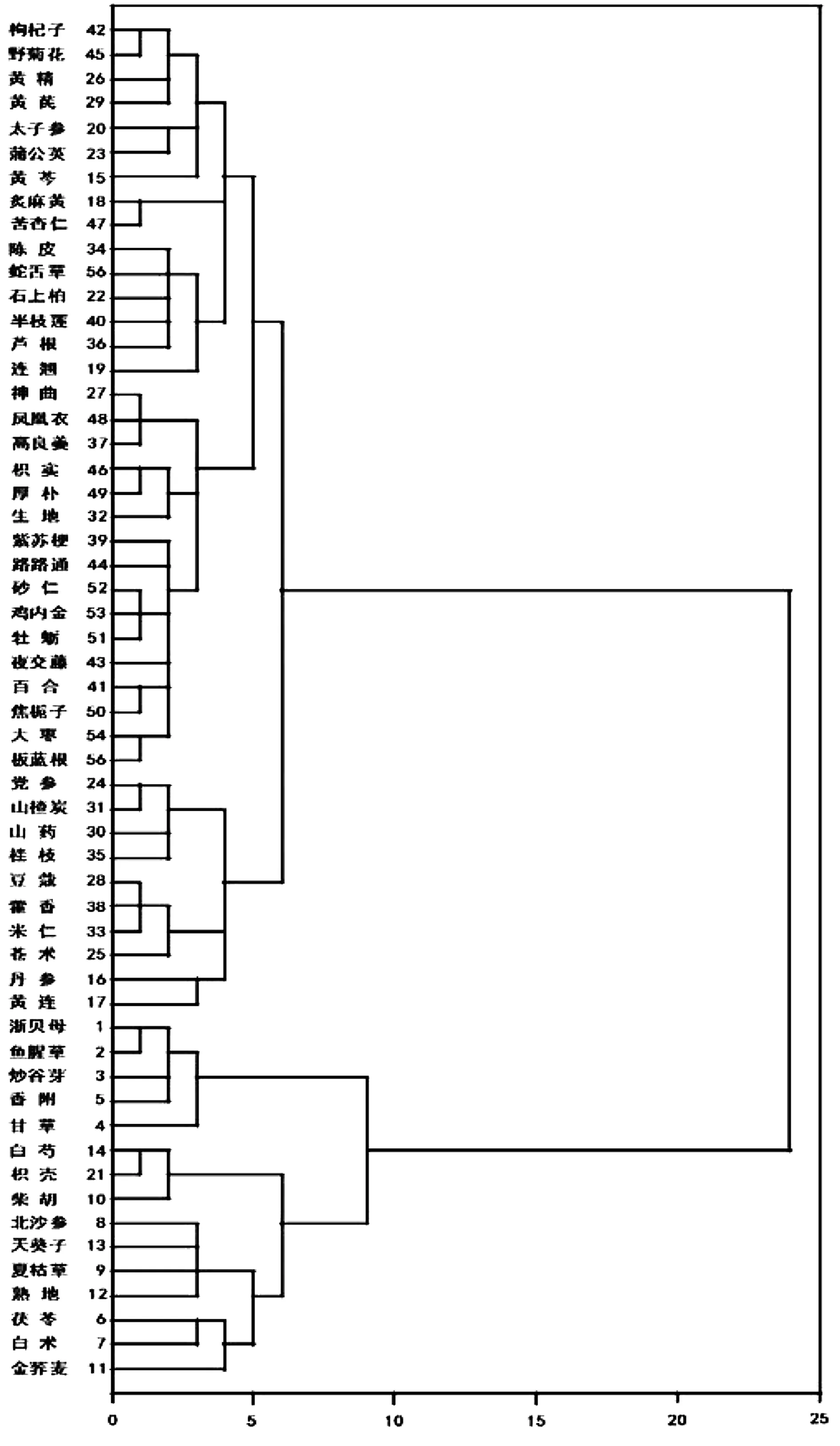

根据频数分析结果,对其中使用频数>10%的56种中药进行系统聚类分析,结果见图1。

2.3.1 聚两类

Ⅰ类:浙贝母、鱼腥草、炒谷芽、甘草、香附、茯苓、白术、北沙参、夏枯草、柴胡、金荞麦、熟地黄、天葵子、白芍和枳壳;Ⅱ类:黄芩、丹参、黄连、炙麻黄、连翘、太子参、石上柏、蒲公英、党参、苍术、黄精、神曲、豆蔻、黄芪、山药、山楂炭、生地黄、薏苡仁、陈皮、桂枝、芦根、高良姜、藿香、紫苏梗、半枝莲、百合、枸杞子、夜交藤、路路通、野菊花、枳实、苦杏仁、凤凰衣、厚朴、焦栀子、牡蛎、砂仁、鸡内金、大枣、白花蛇舌草和板蓝根。

表2 中药频数分布表(>10%)

注:左侧数字1~56是中医证候输入统计软件时的顺序号图1 聚类分析树状图

2.3.2 聚三类

Ⅰ类:浙贝母、鱼腥草、炒谷芽、甘草、香附;Ⅱ类:茯苓、白术、北沙参、夏枯草、柴胡、金荞麦、熟地黄、天葵子和白芍;Ⅲ类:黄芩、丹参、黄连、炙麻黄、连翘、太子参、枳壳、石上柏、蒲公英、党参、苍术、黄精、神曲、豆蔻、黄芪、山药、山楂炭、生地黄、薏苡仁、陈皮、桂枝、芦根、高良姜、藿香、紫苏梗、半枝莲、百合、枸杞子、夜交藤、路路通、野菊花、枳实、苦杏仁、凤凰衣、厚朴、焦栀子、牡蛎、砂仁、鸡内金、大枣、白花蛇舌草和板蓝根。

2.3.3 聚四类

Ⅰ类:浙贝母、鱼腥草、炒谷芽、甘草、香附;Ⅱ类:茯苓、白术、北沙参、夏枯草、金荞麦、熟地黄和天葵子;Ⅲ类:柴胡、白芍、枳壳;Ⅳ类:黄芩、丹参、黄连、炙麻黄、连翘、太子参、石上柏、蒲公英、党参、苍术、黄精、神曲、豆蔻、黄芪、山药、山楂炭、生地黄、薏苡仁、陈皮、桂枝、芦根、高良姜、藿香、紫苏梗、半枝莲、百合、枸杞子、夜交藤、路路通、野菊花、枳实、苦杏仁、凤凰衣、厚朴、焦栀子、牡蛎、砂仁、鸡内金、大枣、白花蛇舌草和板蓝根。

2.3.4 聚五类

Ⅰ类:浙贝母、鱼腥草、炒谷芽、甘草、香附;Ⅱ类:茯苓、白术、北沙参、夏枯草、金荞麦、熟地黄、天葵子;Ⅲ类:柴胡、白芍、枳壳;Ⅳ类:黄芩、炙麻黄、连翘、太子参、石上柏、蒲公英、黄精、神曲、黄芪、生地黄、陈皮、芦根、高良姜、紫苏梗、半枝莲、百合、枸杞子、夜交藤、路路通、野菊花、枳实、苦杏仁、凤凰衣、厚朴、焦栀子、牡蛎、砂仁、鸡内金、大枣、白花蛇舌草和板蓝根;Ⅴ类:丹参、黄连、党参、苍术、豆蔻、山药、山楂炭、薏苡仁、桂枝和藿香。

2.3.5 聚六类

Ⅰ类:浙贝母、鱼腥草、炒谷芽、甘草、香附;Ⅱ类:茯苓、白术、北沙参、夏枯草、金荞麦、熟地黄、天葵子;Ⅲ类:柴胡、白芍、枳壳;Ⅳ类:黄芩、炙麻黄、连翘、太子参、石上柏、蒲公英、黄精、黄芪、陈皮、芦根、半枝莲、枸杞子、野菊花、苦杏仁和白花蛇舌草;Ⅴ类:丹参、黄连、党参、苍术、豆蔻、山药、山楂炭、薏苡仁、桂枝和藿香;Ⅵ类:神曲、生地黄、高良姜、紫苏梗、百合、夜交藤、路路通、枳实、凤凰衣、厚朴、焦栀子、牡蛎、砂仁、鸡内金、大枣和板蓝根。

结合临床专业知识,从聚类分析结果可以看出,聚六类的结果较为合理。

3 讨论

肺小结节是临床上多发病,它的病理有很多种,包括慢性炎症的良性疾病,也有原发性肺癌、不典型类癌等恶性疾病[5],严重影响患者的身心健康。孤立性的肺部微小结节多有慢性肺部炎症的影像学表现,潘永福教授以中医“治未病”理论为指导,以提高机体免疫力,消除肺部炎症,防止恶变为主要目的,临床取得一定的疗效,同时也是对孤立性肺小结节治疗手段的补充。

本研究显示潘永福教授治疗孤立性肺小结节常用清肺散结药、化痰软坚药、健脾化湿药、疏肝理气药、补气滋阴药以及活血化瘀药等药物(见表2)。其中浙贝母、鱼腥草、炒谷芽、甘草、香附、茯苓、白术、北沙参、夏枯草、柴胡等用药频率最高,占50%左右,说明这些药物是潘教授治疗该疾病的核心药物。其中浙贝母、鱼腥草、夏枯草具有清肺化痰止咳、散结消肿等作用,现代药理研究显示能消除肺部炎症、改善肺功能以及抗肿瘤等作用[6-8]。北沙参、白术、茯苓、甘草为四君子汤化裁而来,具有益气健脾养阴等功效,不仅是培土生金之良方,也有增强机体免疫力,促进机体代谢,抗肿瘤等作用[9]。炒谷芽健脾和胃消食,既健胃助运,又防清肺散结之品苦寒直中损伤胃气。香附有疏肝行气解郁等功效。既能缓解患者的焦虑心态,又能调和药味。诸药相合,既能改善患者的临床症状,也能起到消除肺部炎症、提高肌体免疫力以及抗早期肺部肿瘤的作用。根据这些药物的特点可以看出潘永福教授认为肺部结节的治疗以“扶正祛邪”为主,他认为本病的病理性质主要是痰气凝结为主,善用主入肺经且具有消炎抗肿瘤作用的化痰散结类药物。肺为“娇脏”,喜润恶燥;脾胃为后天之本,脾母虚则子金不生。潘永福教授认为肺部结节患者也多是本虚标实之证,本虚为肺脾两虚,故治疗上多用益气健脾,补养肺阴之品以治之或加以预防,既能提高机体免疫力,又可以防止疾病传变。同时潘教授在治疗中还喜用柴胡、香附一类疏肝理气药物,他认为肺部结节患者中常有情志不舒的表现。同时中医学认为肝气调达则一身之气机顺畅,肝气不舒则气结,日久阻滞津液运行而成痰凝气滞之证。故多用柴胡、香附既可疏肝解郁,又防痰凝气滞加重病情。

本研究聚类分析结果显示,所聚六类药物第一类为清肺解毒散结为主;第二类为健脾养阴、化痰散结药物;第三类为疏肝理气药;第四类为清肺散结药为主;第五类为健脾化湿活血药;第六类药物比较复杂,主要以养阴理气散结药为主。聚类分析也可以看出潘永福教授治疗本病主要从肺、肝、脾三脏论治,常用养阴清肺、疏肝理气、健脾化湿、化痰散结软坚等药物治疗。本病病位在肺,肺阴亏虚或肺经郁热,津液亏虚,肺失濡养,炼液成痰,痰阻气机,日久痰气瘀结形成肺部结节。第一、二类药中可见北沙参、熟地黄、浙贝母、鱼腥草、夏枯草、金荞麦、天葵子等养肺阴、清肺散结之品。同时第二、五类药中均可见较多健脾化湿药物,可见潘教授临证十分重视脾胃。“脾为生痰之源,肺为贮痰之器”,脾失健运,升降失常,痰湿内生,贮于肺中,阻碍气机运行,故培补脾胃可充养肺气,土旺则金生。其常用党参、太子参、黄芪、茯苓、白术、苍术、豆蔻、山药、薏苡仁等药物,以四君子汤为主方。第三类中有柴胡、白芍、枳壳三味药,加上其他类中出现香附、枳实、路路通等药物,说明潘教授也十分重视疏肝理气在本病中的重要作用,临床上多使用疏肝理气、化痰散结药物。使肝气升发、肺气肃降,则全身气机调畅,气血上下贯通。第六类药物多为随症加减用药,如脾虚食纳欠佳加用神曲、鸡内金、砂仁。阴虚失眠加用百合地黄汤、夜交藤等。大便秘结用枳实、厚朴等。

通过对潘永福教授治疗孤立性肺小结节临证用药分析,发现本病病位在肺,与肝、脾密切相关。本病证属本虚标实,肺经郁热,脾虚湿蕴,肝郁气滞,痰毒内结是本病发病的病机特点。临床应以辨病与辨证相结合,常用养阴清肺、疏肝理气、健脾化湿、化痰散结软坚等药物治疗。研究结果一定程度上揭示了潘教授遣方用药的规律特点。

目前孤立性肺小结节的干预手段有限,中医药多途径、多环节、多靶点的优势可能是孤立性肺小结节治疗的全新探索和突破,但是临床文献未见相关类似报告。潘永福教授对本病中医病因病机认识和用药规律有其独到之处,但只是中医药治疗孤立性肺小结节的初步探索,下一步仍需进一步扩大临床样本量,和中医界同道一起深入研究中医药治疗肺部小结节的可行性和临床有效性,发挥中医药的优势,改善患者临床症状,控制和延缓病情进展。