颈动脉粥样硬化患者不同中医证型的动脉超声特点分析

尹玉兰,叶小汉,吕洪雪,王婷

(东莞市中医院,广东 东莞 523000)

颈动脉粥样硬化是由于动脉壁上的脂质沉积,导致动脉弹性减低、管腔变窄的病变,是脑血管疾病的危险因素之一,也是缺血性脑卒中的主要病理基础,具有高发病率、高致残率和高死亡率的特点[1]。颈动脉粥样硬化斑块的影像学评估方法主要包括血管超声、数字减影血管造影、CT血管造影、核磁共振成像等[2],其中彩色多普勒超声是评估颈动脉最敏感、简便、无创的方法,可以检测斑块的部位、性质以及动脉管腔狭窄的程度。广东省名中医叶小汉教授认为颈动脉粥样硬化属于微观的积证病变,倡导从脉络积理论防治颈动脉粥样硬化,同时运用软坚散结法治疗颈动脉粥样硬化,取得了一定的临床疗效[3-5]。本研究在软坚散结法防治颈动脉粥样硬化(脉络积)的基础上,通过对颈动脉粥样硬化患者进行中医辨证分型,进一步探讨不同中医证型的动脉超声特点,从而为颈动脉粥样硬化辨证分型客观化、规范化提高参考依据。

1 资料和方法

1.1 研究对象

选择2015年10月—2017年10月就诊于我院心血管内科门诊及住院的颈动脉粥样硬化患者,其中男118例,女98例;年龄最小38岁,最大90岁,平均(64.82±10.12)岁;病程最短8个月,最长10年,平均(15.27±4.53)月;吸烟史者109例(50.46%)、饮酒史者62例(28.70%);合并高血压病152例(70.37%)、高脂血症144例(66.67%)、脑梗死116例(53.70%)、冠心病82例(37.96)、2型糖尿病61例(28.24%)、高尿酸血症48例(22.22%)。

1.2 纳入标准

①诊断参考《动脉功能无创检测临床意义评价中国专家共识》:颈动脉内膜-中膜厚度(IMT)≥1.1 mm者,同时根据斑块的回声强弱分为软斑、硬斑和混合斑块,根据斑块部位将分为颈总动脉分叉处、颈总动脉、颈内动脉;②年龄18~90岁;③患者知情同意,志愿接受调查研究。

1.3 排除标准

①失语、意识不清等脑血管病后遗症者;②精神病者;③妊娠或哺乳期妇女;④近期存在急性感染,且未控制者。

1.4 中医证型辨证

参照《中医病证诊断疗效标准》[6],结合本课题组前期的工作基础,以痰瘀互结为基本病机,将颈动脉粥样硬化的中医证型分为:气滞痰瘀互结、气虚痰瘀互结、血虚痰瘀互结、阴虚痰瘀互结、阳虚痰瘀互结。通过采集患者姓名、年龄、性别、病程、合并疾病等一般资料,以及四诊信息,由2名本专业副主任医师及以上专家进行中医辨证分型。

1.5 颈动脉粥样硬化程度分级

0级:IMT<1.0 mm;1级:IMT1.0~1.2 mm;2级:IMT>1.2 mm,未发现动脉狭窄;3级:IMT>1.2 mm,血管狭窄20%~50%;4级:IMT>1.2 mm,血管狭窄51%~99%[7]。

1.6 统计分析

运用SPSS11.5统计软件,采用描述性分析方法对相关指标进行频数统计,计数资料组间数据比较应用卡方检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 中医证型分布情况

216例颈动脉粥样硬化患者的中医证型分布为:气虚痰瘀互结证69例(31.94%)、阴虚痰瘀互结证65例(30.09%)、阳虚痰瘀互结证37例(17.13%)、气滞痰瘀互结证24例(11.11%)、血虚痰瘀互结证21例(9.72%)。

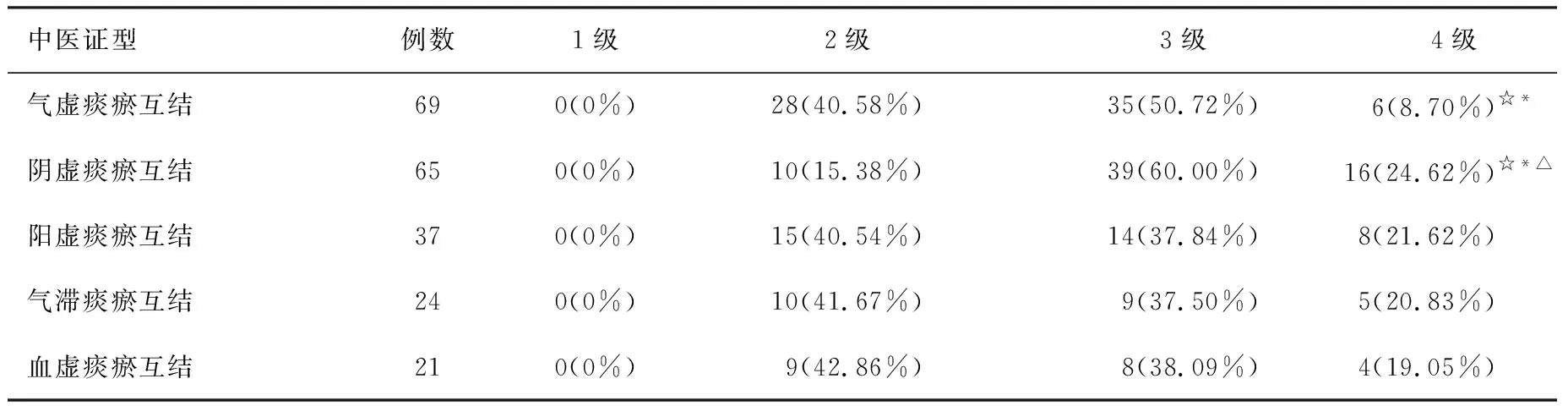

2.2 不同中医证型的颈动脉粥样硬化程度比较

气虚痰瘀互结证颈动脉粥样硬化程度以3级(50.72%)多见,其次为2级(40.58%);阴虚痰瘀互结证颈动脉粥样硬化程度以3级(60.00%)多见,其次为4级(24.62%),两组组间比较,差异有统计学意义(P<0.05),且与其余三组比较,差异也有统计学意义(P<0.05)。其余三组组间比较,颈动脉粥样硬化程度的分布无明显差异(P>0.05),见表1。

表1 不同中医证型的颈动脉粥样硬化程度比较(%)

注:与阳虚痰瘀互结组比较,☆P<0.05;与气滞痰瘀互结组、血虚痰瘀互结组比较,*P<0.05;与气虚痰瘀互结组比较,△P<0.05

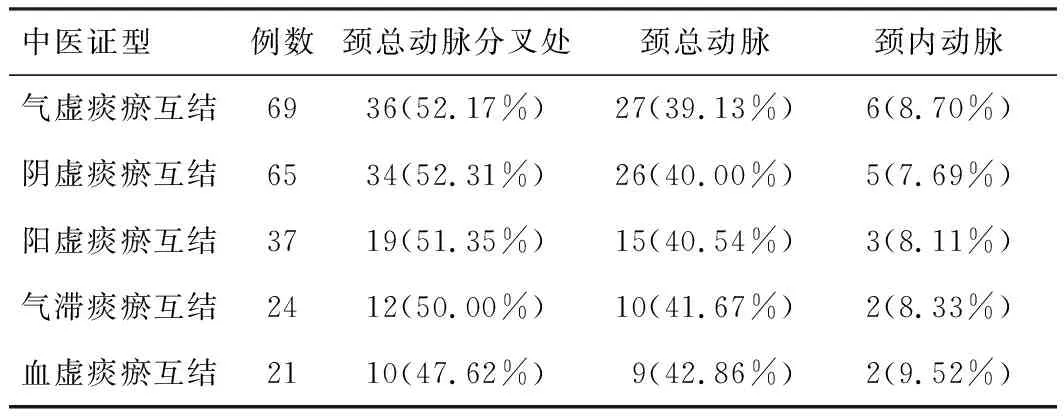

2.3 不同中医证型的斑块部位比较

颈总动脉分叉处、颈总动脉是颈动脉粥样硬化患者斑块易发部位,其中不同中医证型患者斑块发病部位比较,无明显差异(P>0.05),见表2。

表2 不同中医证型的斑块部位比较(%)

2.4 不同中医证型的斑块性质比较

气虚痰瘀互结证软斑出现频率最高(57.97%),其次为阳虚痰瘀互结证(56.75%),与气滞痰瘀互结组、血虚痰瘀互结组比较,差异有统计学意义(P<0.05),其余证型间比较,差异无意义(P>0.05);气滞痰瘀互结证硬斑出现频率最高(41.67%),与气虚痰瘀互结组比较,差异有统计学意义(P<0.05),其余证型间比较,差异无意义(P>0.05);各证型混合斑所占百分比,差异无意义(P>0.05),见表3。

表3 不同中医证型的斑块性质比较(%)

注:与气滞痰瘀互结组、血虚痰瘀互结组比较,*P<0.05;与气虚痰瘀互结组比较,△P<0.05

3 讨论

颈动脉粥样硬化属于中医学“头晕”“头痛”等范畴。有学者认为,嗜食肥甘厚味是动脉粥样硬化的外因,脾肾不足是其内因,脾肾不足为本,痰浊瘀血为标[8]。也有学者提出,气虚、血瘀、痰阻与动脉斑块形成相关,其基本病机为本虚标实,本虚在于肾精不足,标实在于痰瘀互结于脉[9]。总之,动脉粥样硬化的主要因素是痰湿、血瘀,根本是肝、脾、肾功能失调,关键是邪留血脉、脉络损伤、血府失柔[10]。根据颈动脉粥样硬化的病理特征,广东省名中医叶小汉教授将动脉斑块称之为微型积证,即脉络积,其根本原因是痰瘀交结。通过课题组前期文献、临床和实验研究[11-14],在“微型积证”理论的基础上,叶教授将颈动脉粥样硬化的中医证型分为气滞痰瘀互结证、气虚痰瘀互结证、血虚痰瘀互结证、阴虚痰瘀互结证、阳虚痰瘀互结证。本研究在“微型积证”理论基础上,探讨了颈动脉粥样硬化证型分布特点,结果显示气虚痰瘀互结证69例(31.94%)、阴虚痰瘀互结证65例(30.09%)、阳虚痰瘀互结证37例(17.13%)、气滞痰瘀互结证24例(11.11%)、血虚痰瘀互结证21例(9.72%)。

颈动脉粥样硬化的诊断主要依据脉粥样硬化病理特征,包括颈动脉内膜-中膜厚度增加和斑块形成。动脉内膜-中膜增厚是动脉粥样硬化早期超声改变,粥样斑块则能直接反映病变所在,这些无创性指标均可通过超声检测,为动脉粥样硬化的早期诊断提高了客观指标[15]。颈动脉彩色多普勒超声可以观察颈动脉斑块的部位、性质及管腔狭窄程度,是无创检查动脉斑块的最佳方法,其效果与颈动脉数字减影血管造影相当[16]。由于血管分叉处的血流缓慢,且管腔急速伸展,导致血流形成涡流,造成血管壁的损伤和脂质沉积,有利于形成斑块和附壁血栓[17]。因此,斑块在颈总动脉分叉处、颈总动脉分布较多,本研究结果也表明颈总动脉分叉处、颈总动脉是颈动脉粥样硬化患者斑块易发部位,其中不同中医证型患者斑块发病部位比较,无明显差异(P>0.05)。此外,气虚痰瘀互结证颈动脉粥样硬化程度以3级(50.72%)多见,其次为2级(40.58%);阴虚痰瘀互结证颈动脉粥样硬化程度以3级(60.00%)多见,其次为4级(24.62%),两组组间比较,差异有统计学意义(P<0.05),且与其余三组比较,差异也有统计学意义(P<0.05)。

血管壁结构的改变,在超声上也会出现相应的表现,主要表现为颈动脉内膜-中膜增厚、血管狭窄等[18]。动脉粥样硬化斑块分为稳定性斑块和易损斑块,其中稳定性斑块包括硬斑、扁平斑,易损斑块包括软斑、溃疡斑。斑块在超声上表现为:①扁平斑:动脉管壁偏心性增厚,内膜不光滑呈较均匀的低回声;②软斑:局部显示不同程度的混合性回声或均匀的低回声,表面有连续的回声轮郭及光滑的纤维帽;③硬斑:局部回声增强,后方伴有声影或较明显的声衰减;④溃疡斑:斑块不规则,有时呈穴状或壁盒样影像,溃疡边缘回声低。本研究结果显示,气虚痰瘀互结证软斑出现频率最高,其次为阳虚痰瘀互结证,与气滞痰瘀互结组、血虚痰瘀互结组比较,差异有统计学意义(P<0.05),其余证型间比较,差异无意义(P>0.05);气滞痰瘀互结证硬斑出现频率最高(41.67%),与气虚痰瘀互结组比较,差异有统计学意义(P<0.05),其余证型间比较,差异无意义(P>0.05)。本研究基于“微型积证”理论下颈动脉粥样硬化的证型分布,结合颈动脉彩色多普勒超声,观察不同中医证型的动脉超声特点,以利于不同中医证候颈动脉粥样硬化的早期诊断、治疗,同时也为颈动脉粥样硬化辨证分型客观化、规范化提高参考依据。