延安宋金石窟僧伽造像内涵探析

——以清凉山第11窟和石泓寺第7窟僧伽造像为中心

石建刚 万鹏程

僧伽和尚,中亚何国人,龙朔(661~663年)初年来到中原,游化于江淮地区,景龙二年(708年)受诏入内道场,四年圆寂,葬于泗州。由于僧伽和尚生前身后屡现神异,故其去世后不久,僧伽信仰便兴起,并迅速遍及全国,到北宋时期已经形成了“天下凡造精庐,必立伽真相,牓曰大圣僧伽和尚”①的现象。然而,目前发现的僧伽造像多集中于南方的四川、江苏、上海、浙江、湖南、福建等地,②北方地区相关遗存甚少。③近年,笔者在对陕西境内的佛教遗存进行调查时发现数量可观的僧伽造像,④其中以延安地区最为集中,共发现16例僧伽造像和1则僧伽造像题记,⑤这些造像均发现于宋金时期的石窟及摩崖造像中,足见宋金时期延安地区僧伽信仰之兴盛。那么,延安宋金石窟僧伽造像有着怎样的内涵?僧伽和尚在当地民众的信仰世界中扮演着怎样的角色呢?本文拟以北宋延安清凉山第11窟和金代富县石泓寺第7窟为核心,对宋金时期延安民众的僧伽信仰问题略作探讨。限于本人学识,不足之处敬请方家指正。

一、清凉山第11窟僧伽造像内涵分析

清凉山石窟位于宝塔区的清凉山西麓,右临延河。由桃花洞、万佛寺、僧纲司三个区域组成,现存32窟和两处摩崖造像。其中,第11窟为屏壁式中央佛坛窟。洞窟平面略呈梯形,前宽16.10米、后宽17.50米、进深12.80米、前高6.33米、后高7.00米。中央佛坛呈横长方形,横宽11.00米、纵宽4.90米、高1.40米。佛坛左右两侧均有通顶石屏壁。中央佛坛上原有三佛二弟子圆雕像(现造像已失),左右屏壁和四壁造像主要有一佛二菩萨、自在坐观音、地藏十王、涅槃、万菩萨等。⑥

该窟左屏壁外侧壁面中央位置雕刻一组僧伽造像(图1)。僧伽头戴披帽(图2),身着僧衣,左手提净瓶,右手持杨柳枝;身后弟子,着僧衣,持锡杖。僧伽及弟子立于行云上,行云的云尾拖向左侧的倚坐弥勒佛造像龛(云尾虽被毁,但其痕迹明显)。僧伽脚下的行云将僧伽与弥勒造像紧密的联系在一起,同样的表现手法还见于该窟左壁和黄陵万安禅院第1窟前壁的僧伽造像,⑦但这两例均是将僧伽与千手观音关联起来,以表现僧伽是观音的化身,那该处造像中的僧伽与弥勒佛之间又有着怎样的联系呢?僧伽与弥勒佛组合在两宋时期比较常见。根据日本僧人成寻《参天台五台山记》的描述,东京的福圣禅院就有类似组合:

图1:清凉山第11窟左屏壁外壁面僧伽造像组合

图2:清凉山第11窟左屏壁外壁面僧伽造像

图3:兴圣教寺塔地宫僧伽与涅槃造像组合示意图

[熙宁五年(1072年)十月,东京]廿四日,戊辰。……次到福圣禅院……次礼东堂泗州大师像……前有等身释迦、东弥勒、西泗州大师立像,着衫裙袈裟,后所供养也。⑧

日本《药师寺缘起》西院条记载:

正堂一宇,中心安置画像弥勒净土障子,北面立大唐玄奘三藏影障子,良玉华殿样也。北端坐僧伽和尚影,在帐。⑨

除以上文献记载以外,四川大足北山佛湾第176和177窟更为直观的展现了这一组合关系。这两个洞窟位置相近,形制相同,内容相连。其中第176窟主尊背后以及左右侧壁内容为弥勒经变;第177窟主尊为僧伽造像,左右侧壁为万回和宝志和尚。第176窟有题记:“本州匠人伏元俊、男世能,镌弥勒、泗州大圣。时丙午岁题。”⑩罗世平先生早在1993年发表文章,指出这种组合与《僧伽和尚欲入涅槃说六度经》(以下简称《僧伽经》)的传抄有密切关系,极具启发意义。[11]马世长先生2005年和2009年两次撰文就这个组合进行了探讨。[12]两位先生的研究都肯定了弥勒佛和僧伽和尚的关联。

《僧伽经》是一部疑伪经,作为“古逸经”收于《大正藏》第85册的“古逸部”。该经文本发现于敦煌莫高窟藏经洞,共有四件,分别是 S.2565、S.2754、P.2217、散1563,其中P.2217保存完整,[13]本文以下所引《僧伽经》内容均出自P.2217。据学者考证,该经约作于唐代。[14]经文内容简单易懂,经中称在释迦涅槃后,僧伽与弥勒佛一起下生阎浮提世界,度化六类信众。经中两次提及僧伽与弥勒佛共同下生:

以后像法世界满,正法兴时,吾与弥勒尊佛同时下生,共坐化城,救度善缘。

吾后与弥勒尊佛,下生本国,足踏海水枯竭,遂使诸天龙神八部圣众,在于东海中心,修造化城。

可见,造像中特意将僧伽与弥勒佛关联在一起同样是以《僧伽经》为依据的,足见图像创作者的匠心独运。

同时,在弥勒造像龛的外侧镌刻有一组释迦涅槃造像组合,从上到下依次为十三级楼阁式舍利塔、荼毗场景、舍利椁与十大弟子举哀图、十六罗汉,并有题记“刘元发心修宝塔一坐(座)、十大弟子、佛母一尊、舍利椁一坐(座),元丰元年(1078年)九月八日。罗汉十六尊。”弥勒作为未来佛,和涅槃造像具有非常紧密的组合关系,在传统涅槃造像中几乎均有弥勒佛或弥勒菩萨形象出现。如此,通过弥勒佛造像,僧伽与涅槃造像亦被联系在了一起。而《僧伽经》虽然以宣扬僧伽信仰为主旨,但字里行间同时也充斥着强烈的末法思想和弥勒信仰:

吾自生阎浮……为见阎浮提众生多造恶业,不信佛法,恶业者多不忍见,吾身便如涅槃……以后像法世界满正法兴时,吾与弥勒尊佛,同时下生,共坐化城,救度善缘。

吾见阎浮众生,遍境凶恶,自相吞食,不可开化,吾今遂入涅槃,舍利本骨,愿住泗洲。

可见,这组图像中僧伽、弥勒和涅槃的组合恰与《僧伽经》的内容吻合。类似的例子还见于上海松江县北宋兴圣教寺塔地宫的僧伽与涅槃造像组合(图3)。地宫中心放置石函,石函内的漆盒里出土了右胁而卧的释迦涅槃造像,石函盖上方中央放置僧伽和尚铜像。[15]这一组合中没有出现弥勒佛,而纯粹是僧伽与涅槃造像的组合,其组合思想显然来源于《僧伽经》,表现出强烈的末法和传法思想。

图4:清凉山第11窟左壁中央僧伽造像组合

图5:石泓寺第7窟后壁上方僧伽造像

清凉山第11窟左屏壁外侧壁的这组涅槃图像,除了与弥勒佛、僧伽组合之外,还有一个显著的特点,即特意雕刻了十六罗汉造像。玄奘译《法住记》记述:

佛薄伽梵般涅槃时,以无上法付嘱十六大阿罗汉并眷属等,令其护持使不灭没,及敕其身与诸施主作真福田,令彼施者得大果报。[16]

可见,十六罗汉担负着在释迦佛涅槃后护持并传承佛法的重任,和弥勒佛、僧伽具有相同的功能。

就整铺造像而言,涅槃造像居于中心,周围分别雕刻弥勒佛、僧伽和十六罗汉造像。其中,涅槃和弥勒造像体例大、造像显著;而僧伽造像体例很小,且是作为弥勒造像的附属造像出现的。故,从表面来看,这铺造像以涅槃经典为依据,而就其深层内涵来看,又是以《僧伽经》为依据的,一明一暗两条线索相呼应,表现出强烈的末法、护法和传法思想。

而与这组僧伽造像组合正对的洞窟左壁(南壁)中央位置亦有一铺僧伽造像组合(图4),僧伽与二弟子居中,站立在行云之上。行云的云尾拖向右侧雕刻的十一面千手观音造像,将二者联系在一起,旨在表现僧伽是观音的化身。而有意思的是,在僧伽造像左侧分别雕刻了五级佛塔和倚坐弥勒佛造像。该组造像中僧伽、弥勒、佛塔的组合与左屏壁外侧壁面的僧伽、弥勒、涅槃造像组合大同小异,同样是隐晦婉转的表现了《僧伽经》的内容,表现出强烈的末法、护法和传法思想。

通过以上分析我们可以看出,清凉山第11窟中央佛坛左屏壁外侧和洞窟左壁中央雕刻的这两铺造像组合,均以僧伽造像为线索,将《僧伽经》的记述和僧伽乃观音化身的传说杂糅在一起。两铺图像对应出现,一繁一简,看似不同,但都极力强调末法、护法和传法思想。

那么,石窟造像者为何如此强调末法、护法和传法思想呢?要想圆满的解答这一问题,我们必须从该窟开凿时的社会背景中去寻找答案。根据窟内纪年题记可知,该窟大约开凿于熙宁三年(1070年)至元祐元年(1086年)之间,恰好处在宋夏政权间的第三次大战时期。宋神即位后,任用王安石为相,变法图强,国力增强,在宋夏战争中开始占据战略主动。治平四年(1067年)种谔率兵逼降夏绥州嵬名山部,熙宁四年韩绛统兵建抚宁、啰兀城,以期尽城横山,实现进攻西夏的战略构想,但这一军事行动却以西夏先后攻占二城而告终。之后一段时间,因辽宋边境争端、交趾侵宋等事件而停止了与西夏的战争。元丰四年(1081年),西夏梁太后囚禁夏惠宗秉常导致内乱,宋神宗趁此发动了五路伐夏大战。元丰五年又发生了著名的永乐城之役。通过对社会背景的简单回顾,可以看出当时延安地区完全笼罩在战争的阴霾之下,战争的火药味充斥在每位民众的心头。战乱四起的延安地区和《僧伽经》中提及的“刀兵竟起,一切诸恶逼身”的末法“恶世”何其相似。佛教信徒自然会将这种战乱横生的现实世界与佛教的末法时代相联系。所以笔者认为,两组僧伽造像组合正是以佛教造像来影射现实社会,以佛教的末法时代指代现实的战乱不安,以对弥勒净土和僧伽“化城”的刻画表达对美好生活的向往。该窟造像发愿文中多次出现的“合家平善”、“天下太平丰稔”等发愿内容或也能说明这一点,正是身处延安的军民对天下太平期盼的直接表达。

图6:石泓寺第7窟后壁下方僧伽造像

图7:石泓寺第7窟后壁下方僧伽与释迦、阿弥陀佛造像组合

二、石泓寺第7窟僧伽造像内涵分析

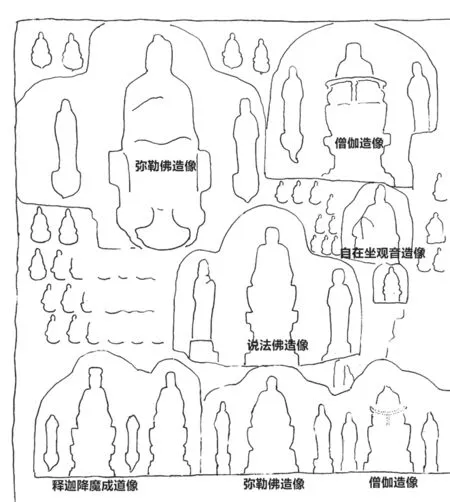

石泓寺石窟,位于富县直罗镇韩村村东2500米处,属子午岭山系,葫芦河流域。共10窟,均坐北面南。其中,第7窟为立柱式中央佛坛窟。洞窟平面呈方形,窟宽9.80米、进深10.00米、高5.00米。中央佛坛横宽6.20米、纵宽6.50米,高5.00米。坛基四角各有一方形通顶石柱。窟前有甬道。根据窟内题记判断,该窟主要开凿于金皇统元年(1141年)略前至贞元七年(1159年)前后。中央佛坛上有释迦佛、二弟子与文殊普贤五尊圆雕像,四壁及佛坛立柱上主要有大日如来、自在坐观音、文殊与普贤、弥勒佛、观音救八难、万菩萨等造像。[17]

该窟后壁右侧(西侧)壁面上下部各有一龛僧伽造像。上部僧伽造像(图5),头戴披帽,身着袈裟,手结禅定印,跏趺坐于莲花座上,身前有狮头三足凭几。左侧为俗家弟子木叉,头结高发髻,着宽袖长袍,右肩搭披帛,左手持净瓶。右侧为出家弟子慧俨,双手合什,站立在仰莲座上。在僧伽造像龛的右侧是一龛较大的倚坐弥勒佛造像,显然,僧伽与弥勒佛组合同样是以《僧伽经》为文本依据的。

下部僧伽造像(图6),亦为三尊像,头部均残。僧伽肩部残存披帽的下缘,着僧衣,跏趺坐,结禅定印,残留的凭几痕迹明显,坐莲座。左侧侍从,着圆领窄袖袍,下着靴,双手握于胸前,应为俗家弟子木叉。右侧弟子,着僧袍,双手合什,应为出家弟子慧俨。在这铺僧伽造像的右侧还有三龛造像,为论述方便,我们暂将这三龛从左至右依次编为第1、2、3龛(图7)。观察三龛关系,第2龛对第3龛有明显的打破,第2龛佛像相对其他二龛及僧伽龛主尊略显瘦小,且没有雕刻侍从,据此我们认为,第2龛造像应为最后补刻的内容,故在此不予讨论。第1龛造像内容为一佛二弟子,主尊为阿弥陀佛,头部残失,双手结弥陀定印,结跏趺坐于仰莲座上。《僧伽经》称:

(僧伽)元居本宅,在于东海,是过去先世净土。

吾后与弥勒尊佛,下生本国……在于东海中心,修造化城,金银为壁,琉璃为地,七宝为殿。

经文中僧伽在东海中心建造的化城与阿弥陀佛所宣称的净土世界有异曲同工之妙,前者为东方净土,后者为西方净土,这或许正是将僧伽与阿弥陀佛造像组合在一起的原因。这一造像组合与壁面上方的僧伽、弥勒组合上下呼应,皆试图构建起一个美好的佛国净土。第三龛造像为一主二胁侍组合,主尊造像,头戴化佛宝冠,长发后披,饰耳钉,身着通肩袈裟,左手结禅定印,右手结降魔印,结跏趺坐于须弥仰莲座上;两侧各侍立一身弟子。该尊造像应为释迦降魔成道像,类似的形象见于敦煌西千佛洞中唐第18窟南壁门上所绘降魔变,画面右侧残损严重,但主尊佛像形象大致可见,头戴宝冠,左手结禅定印,右手施降魔印,结跏趺坐于金刚座上。那么,释迦佛与僧伽之间又有着怎样的联系呢?笔者认为,其依据同样是《僧伽经》,经中记述:

吾离本处,身至西方教化众生,号为释迦牟尼佛。东国遂被五百毒龙陷为大海。

吾身已后,却从西方胡国中来。生于阎浮,救度善缘,佛性种子。……吾今遂入涅槃,舍利本骨,愿住泗洲。

根据经文记述,释迦佛实为僧伽化身,后为教化阎浮众生,化现为比丘形来到汉地,即我们所熟知的僧伽和尚。

而在该壁右侧中央位置,雕刻有一龛三尊像(图8),为一佛二侍从组合,主尊佛结跏趺坐高大的仰莲座上,左手作降魔印,右手持方形经夹状物品居于胸前。两侧胁侍均为世俗装人物,披发,戴高冠。该壁上部和下部图像都是以僧伽造像为核心,主要依据《僧伽经》雕刻的。我们怀疑,整个壁面右侧的这铺图像应是一个组合整体(图9),处在中央位置的这龛造像正是这组造像的核心。结合《僧伽经》的内容:

图8:石泓寺第7窟后壁说法佛造像

图9:石泓寺第7窟后壁僧伽造像组合示意图

吾后至阎浮,兴流佛法,唯传此经。

笔者推测中央佛像手中所持极有可能正是《僧伽经》,表现的是释迦佛演说 《僧伽经》的内容,旨在宣扬僧伽信仰。可见这组造像以《僧伽经》为主要依据,同样极力强调对佛国净土的构建。那么,这铺造像的镌刻又有着怎样的现实内涵呢?

该窟中央佛坛上的主尊,是跏趺坐佛,左手为禅定印,右手为降魔印,同时与该像对应的窟顶部位有题记:

释迦如来,花香供养。

我佛当殿住三界,镇的魔军心胆碎。众多善友结良缘,过世便是龙华会。

据此,李静杰先生将佛坛主尊认定为释迦降魔成道像。而正如前文所述,该窟后壁右侧的僧伽造像组合中亦有一龛降魔成道像。佛坛主尊雕刻为佛的形象,而后壁的降魔成道像则表现为成佛前的太子或菩萨形象,略有差异。两尊降魔成道像前后呼应,恰好将这组僧伽造像组合与洞窟主尊联系起来。同时,窟顶题记中提及的“龙华会”正是弥勒信仰的内容,这也恰恰与后壁的弥勒佛造像联系起来。可见后壁的这组僧伽造像组合与洞窟佛坛主尊、洞窟主题思想紧密相关。

将降魔成道像作为石窟主尊这是极为少见的,必然有其不寻常的缘由。结合宋金时期延安地区的社会背景,李静杰先生认为,题记中的魔军应是“大环境中戕害生民之魔”,而非修行者的心魔,“该石泓寺石窟位于宋朝与西夏对峙的前线,又开凿在宋金争夺陕北战争结束(1128)后的十数年,连年战祸、不计其数的伤亡,给那里的百姓和军人带来了巨大心里创伤。不难想象,消除战乱,使百姓过上太平日子,才是本石窟降魔成道像的真正含义。”[18]至此,我们就不难理解后壁这组僧伽造像组合的社会内涵了,其对净土思想的强调表现出信众对太平生活的期盼。

与前述清凉山第11窟的僧伽造像组合对比,虽均以《僧伽经》为主要依据,但二者的侧重点却明显不同,前者涅槃造像占有相当比例,带有强烈的末法、末世观念,而后者则更加强调对净土世界的构建。这种差异也是对二者所处时代背景变化的真实反映,清凉山第11窟的兴建,正处在宋夏百年战争的过程中,战争的阴云笼罩着整个陕北地区,新的大战随时可能发生,当地民众根本看不到和平的希望。而石泓寺第7窟兴建时的社会背景发生了极大的变化,北宋灭亡,延安地区已在金人的统治之下,金于天会二年(1124年)与西夏订立盟约,至此延安地区在蒙古兵团到来之前未有大的战事,在石泓寺第7窟开凿时,这里已经经历了10年左右的和平,所以当地信众已经生出了和平的希望,不再似北宋晚期民众那样的悲观,而更多的是希望延安能继续保持着和平的状态,并成为“化城”般的净土世界。

小结

宋金时期,僧伽信仰十分盛行,加之僧伽和尚一直以来被视为观音的化身,所以对僧伽的崇拜也表现出和观音崇拜相同的特点,即功能的多样性和功利性,不同的功德主往往会因不同的需要而开凿和供养僧伽造像。延安宋金石窟所见僧伽造像也不例外,正如天圣十年(1032年)镌刻的黄龙县花石崖第1龛“三圣像”(僧伽、宝志、万回造像组合)造像题记所述,“夫如三圣者,各容各异,一身分形,是观音之现身,乃应讥(机)之多变。危临启念,苦难皆除;灾逼称扬,病忧尽显。”前述清凉山第11窟和石泓寺第7窟的僧伽造像表现出强烈的除兵难、祈和平的信仰功能,这一点必然是延安地区北宋中晚期到金代早期僧伽信仰极为重要内容。但,其并非整个延安宋金石窟僧伽造像和僧伽信仰的全部内涵,黄陵万安禅院第1窟前壁僧伽造像的度化亡者功能、[19]石泓寺第7窟右壁“僧伽飞雨”造像的祈雨祷旱功能[20]等也是其重要的组成部分。

注释:

①[宋]赞宁撰,范祥雍点校:《宋高僧传》,北京:中华书局,1987年,第451页。

②(日)牧田谛亮著,索文林译:《中国近世佛教史研究》,台北:华宇出版社,1985年,第16-23页;徐苹芳:《僧伽造像的发现和僧伽崇拜》,《文物》,1996年第5期,第53-54页;马世长:《泗州和尚、三圣像与僧伽三十二化变相图》,中山大学艺术史研究中心编:《艺术史研究》,第11辑,广州:中山大学出版社,2009年,第273-328页;孙修身:《莫高窟佛教史迹故事画介绍(一)》,敦煌文物研究所《敦煌研究文集》,兰州:甘肃人民出版社,1982年,第339-343页;罗世平:《四川唐宋佛教造像的图像学研究》,《法藏文库》(82),高雄:佛光山文教基金会,2001年。

③仅在甘肃和河南发现个别实例。参见:罗世平:《敦煌泗州僧伽经像与泗州和尚信仰》,《美术研究》1993年第1期;陈长安:《洛阳出土泗州大圣石雕像》,《中原文物》,1997年第2期,第93-95页;孙晓岗:《河南地域泗州大圣信仰及其造像》,《美与时代(上)》,2012年第9期,第46-49页;孙丹捷:《甘肃清水剑箭墓孝子图像研究》,中央美术学院硕士学位论文,2014年,第49-54页。

④除延安地区外,周边地区现已甄别出的僧伽造像共6例:淳化县1例,为后唐清泰三年(936年)李敬周造像,这是目前所知陕西地区时代最早的单体僧伽造像(姚生民:《淳化县文物志》,西安:陕西人民教育出版社,1991年,第60页)。合阳县2例,其一为王家河摩崖造像中的僧伽造像,李凇先生将其年代定为晚唐,根据其造像风格及题记“……佑三年二……”(李凇:《陕西古代佛教美术》,西安:陕西人民教育出版社,2000年,第113-114页),笔者认为该造像年代当为北宋元祐三年(1088年);其二雕刻于梁山千佛洞石窟主尊文殊造像右侧立柱上,头戴披帽,袖手,身前有三足凭几,坐于莲座上,李翎先生认为是宝志和尚(李翎:《陕西合阳金代梁山千佛洞考察报告》,《中国蒙古学·阿尔泰石窟国际学术研讨会论文集》,2008年,第143页),比照陕北地区宋金时期的僧伽和宝志造像,笔者认为这尊应为僧伽造像,该窟为金代开凿。铜川耀州区共3例,分别发现于陈家河摩崖造像、槽沟石窟和后河摩崖造像,据陈晓捷先生的判定,三处造像均开凿于金代(陈晓捷:《铜川耀州西部的石窟与摩崖造像》,《考古与文物》,2012年第3期,第79-86页;仵录林、任筱虎:《铜川佛教文化》,西安:三秦出版社,2016年,第41、58页)。

⑤除拙文:《延安地区宋金石窟僧伽造像考察》(《敦煌研究》,2015年第6期,第30-40页。)详细介绍的15例造像和1则造像题记外,笔者新近在甘泉县的石庙湾石窟再次识别出1例僧伽造像,石庙湾石窟是一座方形小窟,洞窟正壁中央高浮雕一佛二弟子造像,正壁左右两侧分别浮雕一尊自在坐观音造像和一尊僧伽造像。僧伽为单尊像,头戴披帽,袖手,跏趺坐于莲座上。从造像风格来看,该窟同样为北宋时期开凿。

⑥有关清凉山石窟的调查和研究主要有:靳之林:《延安地区石窟艺术》,《美术》,1980年第6期;张智:《黄陵万佛寺、延安万佛洞石窟寺调查记》,《文物》,1965年第5期;姬乃军:《延安地区的石窟寺》,《文物》,1982年第10期;孙修身:《陕西延安市清凉山万佛寺第2窟内容考》,《敦煌研究》,1998年第2期;李凇:《陕西古代佛教美术》 ,西安:陕西人民教育出版社,2000年;何立群:《延安地区宋金石窟分期研究》,北京大学考古文博学院硕士学位论文,2002年。

⑦详细介绍参见石建刚、高秀军、贾延财:《延安地区宋金石窟僧伽造像考察》,《敦煌研究》,2015年第6期,第31-32页。

⑧(日)成寻著,王丽萍点校:《新校参天台五台山记》,上海:上海古籍出版社,2009年,第329-331页。

⑨转引自:马世长:《大足北山佛湾176与177窟——一个奇特题材组合的案例》,重庆大足石刻艺术博物馆编:《2005年重庆大足石刻国际学术研讨会论文集》,北京:文物出版社,2005年,第18页。

⑩重庆大足石刻艺术博物馆、重庆市社会科学院大足石刻艺术研究所编:《大足石刻铭文录》,重庆:重庆出版社,1999年,第27页。

[11]罗世平:《敦煌泗州僧伽经像与泗州和尚信仰》,第67页;《四川唐宋佛教造像的图像学研究》,第46页。

[12]马世长:《大足北山佛湾176与177窟——一个奇特题材组合的案例》,第1-22页;《泗州和尚、三圣像与僧伽三十二化变相图》,第273-328页。

[13]孙晓刚:《僧伽和尚像及遗书〈僧伽欲入涅槃说六度经〉及有关问题考》,《西北民族研究》,1998年第2期,第261-269页。

[14]张国刚认为是由僧伽本人所做(参见张国刚:《佛学与隋唐社会》,石家庄:河北人民出版社,2002年,第191页);罗世平则认为在僧伽圆寂以后不久(参见罗世平:《敦煌泗州僧伽经像与泗州和尚信仰》,《美术研究》,1993年第1期,第64页)。

[15]上海博物馆:《上海市松江县兴圣教寺塔地宫发掘简报》,《考古》,1983年第12期,第1125页,图一,图版柒:4,图版柒:5;上海市文物保管委员会编:《上海古代历史文物图录》,上海:上海教育出版社,1981年,第50-51页。

[16]玄奘 译:《大阿罗汉难提密多罗所说法住记》,《大正藏》第49册,第12页c。

[17]有关石泓寺石窟的调查和研究主要有:陕西省博物馆、陕西省文管会:《富县石泓寺、阁子头寺石窟调查简报》,《文物》,1959年第12期;姬乃军:《延安地区的石窟寺》,《文物》,1982年第10期;贠安志:《陕西富县石窟寺勘察报告》,《文博》,1986年第6期;贠安志:《论富县石泓寺、松树沟金元石刻造像的年代及其特征》,《文博》,1986年第6期;李凇:《陕西古代佛教美术》,西安:陕西人民教育出版社,2000年;何立群:《延安地区宋金石窟分期研究》,北京大学考古文博学院硕士学位论文,2002年。

[18]李静杰:《乐至与富县石窟浮雕唐宋时期观音救难图像分析》,《故宫博物院院刊》,2012年第4期,第36-37页。

[19]黄陵万安禅院第1窟(又称双龙千佛洞石窟)前壁门洞上方,中央雕刻千手观音,千手观音下方,左右两侧各雕刻一龛自在坐观音像,二自在坐观音脚下分别雕刻了男女亡过者形象;千手观音右上侧雕刻一尊跏趺坐菩萨,左上侧即为披帽僧造像。笔者认为这铺造像组合是施主为亡过父母祈福而造,图像中站立于云朵上的男女人物应正是造像主亡过父母的形象。造像目的是期望其父母亡后灵魂能升入观音净土,永享安乐。在这铺造像组合中特意镌刻僧伽造像,笔者认为与《僧伽经》中所提倡的孝道思想密切相关。

[20]石泓寺第7窟右壁前部雕刻一铺观音救八难造像,中央圆拱形山石龛内雕刻自在坐观音像,左右两侧雕刻观音救八难内容,观音左下侧,即“枷锁难”下方,镌刻一龛“僧伽飞雨”造像。联系到延安地区干旱少雨、自然灾害频发的自然条件,笔者认为僧伽飞雨图像正是对这一现实的真实反映,表达了当地民众对风调雨顺美好生活的期盼。