常州明代王洛家族墓出土裙襴纹样研究

华 强 华 沙

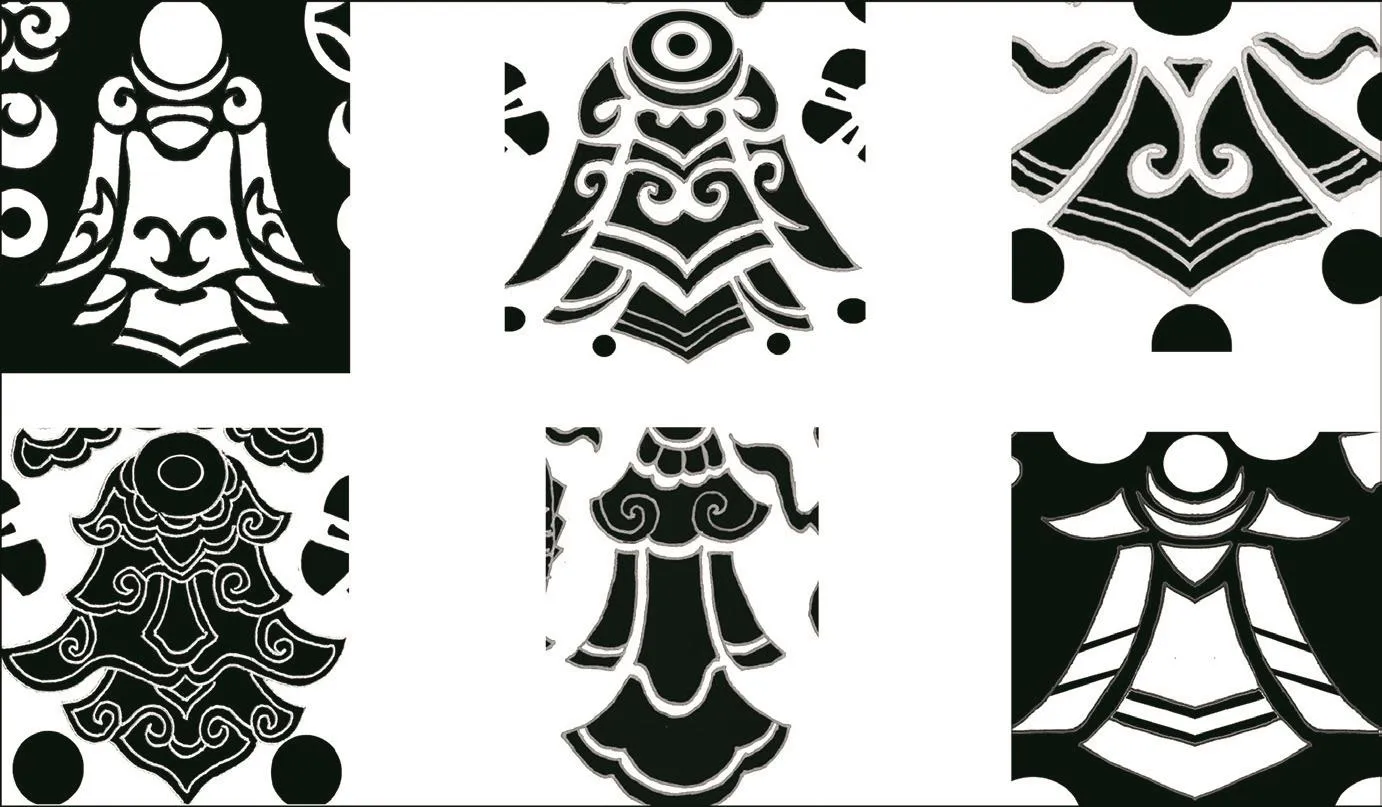

1979年常州武进横山桥镇发掘的明代中期王洛家族墓,共计出土文物157件,其中纺织品80余件,包括部分残片,其纺织品种类之多、织造工艺之精、图案纹饰之丰富,实属罕见,是研究明代纺织品纹样难得的实物资料。尤其独特的是妇女裙襕(图2~8摹绘图)上的纹样,全部用金线织成,有些纹样从没见过。(原图见1,鉴于图片数量的限制,原图不能一一呈现)

裙襕是明代妇女马面裙上横向的装饰带,裙襕饰带一般有两条,一条在裙子的膝部,叫膝襕,一条在裙子的底边,叫底襕或边襕,两条裙襕宽窄不等,裙襕上的纹样多用彩线或金线织成,用金线织成的裙襕也叫金襕。裙襕纹样内容丰富,有人物、动物、花卉、灯笼纹、杂宝纹、凤纹等。王洛家族墓出土的裙襕纹样大多是以一些佛八宝纹、羽葆和未知纹样为主体,间饰杂宝纹、梅花及各种圆点、圆圈、椭圆形和螺旋形组合而成,呈二方连续排列,纹样造型独特神秘。为什么装饰各种不同的圆点、圆圈?是什么意思?图10中的图形到底的是什么?有人认为是幡状纹,①这个纹样的名称、来历、用途及含义是什么?查阅 《中国纹样词典》《中国纹样史》《中国纹样全集》《中国纹样大系》等有关纹样研究的文献资料,都没有收录与研究,仅见高春明在《锦绣文章——中国传统织绣纹样》一书中收录一幅类似纹样,没有注明纹样的出处,无法得知纹样装饰在衣服的什么地方,仅有名称:明·宗教纹缎,也没有文字解释。②图9看来明代这类裙襕纹样在中国传统纹样研究中是一个空白。这些裙襕纹样都与宗教有关系吗?纹样中的圆圈、圆点及图10中的图形到底叫什么?如何而来?有什么用途及含义?有必要弄明白。纹样中的佛八宝纹中的法轮、法螺、宝幢、宝伞、双鱼、宝瓶、宝花、盘长以及古钱、银锭、双角等杂宝纹较为常见,并不难理解。本文主要对图10中的纹样、羽葆及各种圆点、圆圈、螺旋形等图形的来历、用途以及这些纹样的组合所表达的意义进行辨识、分析和解读。

一、是“铃铎”还是“幡状纹”

武进明代王洛家族墓的发掘简报把这些裙襕纹样中的图案(图10)说成是幡状纹,没有说明理由。“幡状纹”一词最早就出现在《东南文化》1999年第2期的《武进明代王洛家族墓》一文中。后又见陈梓生《略谈刘华墓出土的孔雀蓝釉瓶》一文中也提到幡状纹,没附图,也没有任何解释。③在王洛家族墓的发掘简报之前的所有文献,都没有见过幡状纹这个名称,《中国纹样词典》 《中国纹样大系》等文献中既没有幡状纹也没有图10中的纹样的图例及条目的收录。那么图10中的纹样到底是什么?这类图形在永乐宫壁画中,明代宝宁寺水陆画中、明代缂金灯笼纹上(图11)及明嘉靖青花璎珞纹直口瓶中都曾见过,这个纹样应是铃铎而不是幡状纹,铃铎在古代中国和印度都有。

图1:裙襕纹原图(采自王洛家族墓出土凤穿牡丹莲花织金残片)

图2:裙襕纹之一摹绘图(采自王洛家族墓出土如意云缎织金襕折裥单裙)

图3:裙襕纹之二摹绘图(采自王洛家族墓出土折枝杂花绫折裥单裙)

图4:裙襕纹之三摹绘图(采自王洛家族墓出土凤穿牡丹莲花织金残片)

“铃铎”,《说文解字》:“铎,大铃也。”④是古代的一种响器、乐器,是用金、铜、铁等金属所造,呈钟形,以功用的不同,又有“手铎”、“木铎”、“金铎”、“宝铎”、“宝铃”、“风铎”、“檐铎”等不同叫法。普遍认为铃铎最早产生在印度,其实是错误的,铃铎在中国出现远比印度要早。大约夏商时期就有铃铎出现。铜质,形如铙、钲,体腔内有舌可摇击发声,舌分铜制与木制两种,铜舌为金铎,木舌为木铎。《周礼·天官·小宰》:“徇以木铎。”汉代郑玄注:“古者,将有新令,必奋木铎以警众,使明听也。木铎,木舌也。文事奋木铎,武事奋金铎。”⑤即宣布政教法令时使用木铎,打仗时则使用金铎。《书·胤征》说:“每岁孟春,遒人以木铎徇于路。”⑥遒人,是古代帝王派出去了解民情、宣读政令的官员。木铎在周朝还是采诗工具,采诗官摇木铎到民间采集歌谣,采诗是统治者了解民情的重要手段。班固 《汉书·食货志》载:“孟春三月,群居者将散,行人振木铎徇于路,以采诗,献之大师,比其音律,以闻于天子。故曰王者不窥牖户而知天下。”⑦《诗经》中的许多诗就是当时采诗的乐官根据采集的民间歌谣整理汇集的。木铎在春秋时期也比喻宣扬教化的圣人,如《论语·八佾》:“天下之无道也久矣,天将以夫子为木铎。”⑧是说天下无道失序很长时间了,上天让孔子出来做导师,教化、引领众生。

图5:裙襕纹之四摹绘图(采自王洛家族墓出土织金残片)

图6:裙襕纹之五摹绘图(采自王洛家族墓出土如意云缎织金襕折裥单裙)

图7:裙襕纹之六摹绘图(采自王洛家族墓出土杂宝折枝牡丹花绫织金襕折裥单裙)

图8:裙襕纹之七 摹绘图(采自王洛家族墓出土凤舞山花缎织金襕单裙)

在印度的佛教经典中也经常提到铃铎,多称宝铃、宝铎。《法华经》见宝塔品第十一:“五千栏楯,龛室千万,无数幢幡以为严饰,垂宝璎珞、宝铃万亿而悬其上。”⑨经典中所说的“宝铃万亿而悬其上”的宝铃,就是明代宝宁寺水陆画中菩萨宝座及头顶宝盖上的铃铎缀挂。铃铎在佛教的寓意有惊觉、欢喜、说法三义,主要是在引魂、礼忏和指挥唱赞念诵、庄严韵调时用。除了用手振击的 “手铎”外,还有用在佛塔、寺庙屋檐上的铃铎,称为“风铃”、“风铎”或“檐铎”,象征佛音清雅、吉祥,以“风铎”为伴,可以获得智慧,也有祈福、辟邪的寓意。从佛教经典的记载看,“铃铎”在印度是佛教用品,其功用和含义与中国不同,随着佛教的传入,铃铎在中国的功用与寓意更加丰富。鉴于铃铎所具有的丰富含义,我们不能简单的说铃铎与宗教有关或无关,关键看铃铎用在什么地方。

我们再来考察幡的功用、形态与含义。幡是用竹竿等挑起来直挂的长条形旗子,一般是平面的,是由三角形的幡头、长条形的幡身、幡身两侧的幡手和幡下面的幡足四部分构成,佛教、道教都用幡。幡有不同材质、颜色和用途,幡在佛教中是用于供奉和装饰佛、菩萨像的庄严神圣之物,象征佛、菩萨之威德,被视为佛教中庄严的法具之一。⑩经常用于寺庙中的法事活动。用于装饰寺庙、佛像、道场的有堂幡、高座幡、天盖幡、庭幡等。佛经中称,造幡供养不仅能降魔得福,而且可延寿并远离苦难。在道教中幡也是供养天尊、庄严道场的庄严具,“结幡”就是道家做消灾请神法事的重要仪式。还有用于为死者引魂去安息之地的招魂幡、渡亡幡等(图12)。

通过对铃铎与幡的形状、功用寓意的比较分析,可以断定图10的纹样是铃铎。再者幡也有为亡者招魂的含义,古人不可能将幡作为纹样用在灯笼纹、璎珞纹中,更不可能装饰在活人的衣裙上。

图9:明·宗教纹缎,图片采自高春明著《锦绣文章——中国传统织绣纹样》

图10:王洛家族墓出土裙襕上剪切的各种不同的铃铎造型 摹绘图

图11:明代缂金灯笼纹

图12:幡的造型

二、“羽葆”的来历与功用

图13的纹样是羽葆,《中国纹样词典》《中国工艺美术大辞典》等文献同样也没有收入羽葆条目。在《礼记》《汉书》《晋书》等文献中均有关于羽葆记载,汉画像石刻伐鼓中、明嘉靖青花璎珞纹直口瓶中都有羽葆的形象,羽葆产生于中国本土,与宗教没有关系。

“羽葆”,孔颖达《礼记·杂记》疏:“羽葆者,以鸟羽注于柄头如盖,谓之羽葆。葆谓盖也。”[11]具体用途有两种解释:一、古时葬礼仪仗的一种。《礼记·丧大记》:“君葬用輴,四綍二碑,御棺用羽葆。大夫葬用輴,二綍二碑,御棺用茅。士葬用国车,二綍,无碑,比出宫,御棺用功布。”[12]又孔颖达《礼记·杂记》疏:“匠人主宫室,故执盖物御柩。谓执羽葆居柩前,御行於道,示指挥柩於路,为进止之节也。”[13]元陶宗仪《辍耕录·功布》:“大夫御柩以茅,诸侯以羽葆,天子以纛,指引前后左右,皆如功布之施为也。”[14]二、帝王仪仗中以鸟羽联缀为饰的华盖,亦泛指卤簿(古代指帝王或王宫贵族、大臣外出时前后护卫的仪仗队)或作为天子的代称。《汉书韩延寿传》:“建幢棨,植羽葆。”颜师古注:“羽葆,聚翟尾为之,亦今纛之类也。”[15]又据《晋书·石季龙记载下》:“因而游猎,乘大辂,羽葆,华盖,建天子旌旗。”[16]

以后羽葆也用于乐器、室内、帐等的装饰。在汉画像石中能看到以环、珩和羽葆等物组成的室内装饰,汉画像石就有用羽葆装饰的鼓架图。“在南北朝时期的幄帐的上部四角或垂有羽葆流苏等物。”[17]唐代也有用羽葆装饰的乐器,“陈旸《乐书》卷一百四十:熊罴鼓,其形制小而有架,具羽葆流苏之饰,唐《乐图》所传羽葆部熊罴十二案用之。唐代悬挂乐器的乐架上,悬挂有羽葆,装饰有五彩流苏,流苏间插入鸟羽。”[18]由上可知,羽葆是用于仪仗、车盖、棺、幢、旗、帐、鼓架等的装饰,在早期不仅是装饰也是伦理等级的标志,以后仅有装饰意义,始终与宗教没有关系。在佛教、道教中的璎珞装饰中,也没有羽葆,只是到了明代才出现在的服饰和装饰瓷器的璎珞纹中,是明代璎珞纹的一种缀挂(图14) 。

图13:王洛家族墓出土裙襕上剪切的各种不同的羽葆造型 摹绘图

图14:明嘉靖青花璎珞纹直口瓶中的铃铎和羽葆缀挂

铃铎、羽葆纹在装饰纹样中并不多见,从装饰瓷器的璎珞纹及灯笼纹上铃铎、羽葆的造型看,造型较单一,缺少变化和艺术性,因而被纹样研究者所忽略,以至于《中国纹样词典》 《中国纹样史》 《中国纹样全集》 《中国纹样大系》等文献资料都没有收入。而王洛家族墓出土裙襕上的铃铎、羽葆纹已不是璎珞纹、灯笼纹的一种缀挂,而是作为独立的主体纹样存在的,每个裙襕上的铃铎、羽葆纹的造型都不一样,可谓变化多样,丰富多彩,有很高的艺术价值。

三、纹样中神秘的圆点、圆圈源自璎珞

璎珞原为古代印度菩萨及贵族身上的华贵装饰。是用丝线将珍珠、宝石和各种金银或花编串成环形、多层次的饰品,装饰在头、颈、胸、腰或小腿等部位。“佛教摒弃世上的荣华富贵,因此,佛和罗汉等出家人是不佩戴璎珞、花环等物饰的。只有菩萨级人物,除了现比丘形的如某些地藏菩萨等之外,正规的菩萨形象全都佩戴各种各样的璎珞华鬘,并可以接受这种馈赠。”[19]如《法华经·观世音菩萨普门品》中载“无尽意佛菩萨白佛言:‘世尊!我今当供养观世音菩萨。’即解颈众宝珠璎珞,价值百千两金而以与之,作是言:‘仁者,受此法施珍宝璎珞。’时观世音菩萨不肯受之。无尽意复白观世音菩萨言:‘仁者,愍我等故受此璎珞。’尔时,佛告观世音菩萨:‘当愍此无尽意菩萨,及四众、天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、人、非人等故,受是璎珞。’”[20]璎珞随佛教一起传入我国后,也出现在道教中,道教中的王母、玉女、女神、力士画像的头上及全身也用璎珞装饰,珠光宝气,用以烘托身份地位的尊贵,因而璎珞纹样在中国包含有佛教和道教两种文化的元素。我们在菩萨的画像、永乐宫壁画的人物画像上都能看到璎珞装饰。

到明代,璎珞纹不仅装饰佛、道人物,也用于装饰瓷器,并在纹样中添加了羽葆、梅花、古钱、银锭、梅花、玉磬、方胜、宝书、如意云头等中国元素,已淡化了宗教含义,成为一种唯美的世俗性的装饰。明中晚期的瓷器用璎珞纹装饰非常流行,尤以嘉靖朝最盛(图14)。

我们通过对璎珞的考证研究,并与明代青花瓷上的璎珞纹图像的比对分析,可以看出王洛家族墓出土裙襕上的神秘的圆点、圆圈与璎珞纹的内在联系,可以知道这些裙襕上的圆形、圆圈和椭圆形的装饰点,是从璎珞中的各种宝珠演化而来,璎珞纹上的各种宝珠,在这些裙襕纹样中已完全脱离了璎珞纹的结构形态及排列方式,与佛八宝纹、铃铎纹、羽葆纹、古钱、银锭、如意云头、双角等杂宝纹以对称、重复的二方连续的形式重新组合,构成明代特有的裙襕纹样。既非璎珞纹,(因为已完全没有了璎珞的结构形态)也非佛八宝纹。(不是完整的八种佛教法器的组合,而只有其中几件)与装饰青花瓷上的璎珞纹一样,淡化了宗教意识,呈现出明显的世俗与唯美的倾向。璎珞中的各种宝珠在这些裙襕纹中演变成了随意排列的圆形、圆圈和椭圆形纯装饰性的、抽象的符号,与佛八宝纹、羽葆、铃铎等纹样组合在一起,呈现出一种独特、神秘的美感。

图5和图8中的左右旋形,在与宝幢、宝瓶、法轮的组合中,应与佛教有关,分别代表左右旋螺,是左右旋螺符号化的抽象图形。在佛教中,左旋螺象征业力,右旋螺象征佛门至宝——法螺,也称宝螺,是佛教“八宝”之一。意为妙音和法音,也代表佛音吉祥。

四、结论

在世俗与唯美的思想观念的引导下,把古钱、银锭、梅花等世俗性的元素融入佛教纹样中,或把佛教纹样融入世俗性的纹样中,佛教纹样的含义在这些纹样中已经变异,宗教意义渐逝,仅有世俗意义上的吉祥含义及唯美装饰。如图7中的法轮只有六条轮辐,而佛教中的法轮应有八条轮辐,分别代表正见、正思维、正语、正业、正命、正精进、正念、正定八正道,显然纹样设计者忽略或已经不知道法轮的含义了。所以,这些裙襕上的纹样已不是真正意义上的佛教纹样了。但这些裙襕纹样把佛教中的佛八宝纹、璎珞纹与本土的羽葆、梅花及古钱、银锭、方胜、双角、如意等杂宝纹融合在一起,进行新的设计组合,造型与形式变化多样,有一种独特的神秘之美,有很高的艺术价值,是具有明代艺术特色的、重要的纺织品纹样之一。各种纹样的相互渗透、融合与重组是这些纹样的突出特征,这也是明代纹样艺术的特征,渗透、融合与重组的结果使新纹样不断产生,并衍生出新的含义。正如贡布里希所说:“文化背景的变化会引起人们对纹样的意义作出不同的解释,这种不同的解释反过来又会作用于纹样,使纹样发生进一步变化。”[21]这些裙襕上的纹样正是由于明代中晚期政治、经济及社会文化背景的改变,商品经济快速发展,消费文化、追逐时尚兴起,思想观念逐步开放,文化心态、社会风尚、世俗风气发生巨大变化,从而淡化了宗教意识,出现明显的世俗与唯美倾向。也从一个侧面体现出中国文化大融合的特点,融合的结果,是外来文化总是被我们的文化吸收、消化成一种新形态。

对常州明代王洛家族墓出土的裙襕纹样的研究与摹绘,不仅弄清楚了这些纹样的来龙去脉、内涵和寓意,也丰富了祖国的吉祥纹样图库。

注释:

①武进市博物馆:《武进明代王洛家族墓》《东南文化》1999(2):第30页,第34页。文章对出土的几件衣裙裙襕纹中的图形(图12)称“幡状纹”,但没有说明理由。

②高春明:《锦绣文章——中国传统织绣纹样》,上海:上海书画出版社,2005年,第428页。

③陈梓生:《略谈刘华墓出土的孔雀蓝釉瓶》,《福建文博》,2013年第3期:第56页。

④许慎: 《说文解字》,中华书局,1963年,第297页。

⑤郑玄 注,贾公彦 疏:《周礼注疏》,上海古籍出版社,2010年,第88页。

⑥陈戍国:《尚书校注》,岳麓书社,2004年,第36页。

⑦班固:《汉书》,中华书局,1962年,第1123页。

⑧陈晓芬、徐儒宗译注:《论语》,中华书局,2011年,第37页。

⑨赖永海主编,王彬译注:《法华经》,中华书局,2010年,第272页。

⑩任继愈主编:《佛教大词典》,凤凰出版社,2002年,第1321页。

[11]郑玄 注,孔颖达 疏:《礼记正义》,上海古籍出版社,2008年,第1670页。

[12]同[11],第1670页。

[13]同[11],第1775页。

[14][元]陶宗仪:《南村辍耕录》卷五,北京:中华书局, 1959年版,第61页。

[15]班固:《汉书》,中华书局,1962年,第3214-3215页。

[16]房玄龄: 《晋书》,中华书局,1999年,第1860页。

[17]孙机:《汉代物质文化资料图说》,上海:上海古籍出版社,2008年,第26页。

[18]薛宗明:《中国音乐史·乐器篇(上)》,台湾:台湾商务印书馆,1999年,第107页。

[19]白化文:《汉化佛教法器与服饰》,中华书局,2015年,第200页。

[20]赖永海主编,王彬译注:《法华经》,中华书局,2010年,第488、489页。

[21](英)贡布里希著,杨思梁、徐一维译:《秩序感——装饰艺术心理学研究》,杭州:浙江摄影出版社,1987年,第386页。