须弥山石窟中心柱窟的空间与图像组合

——以北周第45、46窟为例

王 艳 魏文斌

须弥山石窟是宁夏境内最大的石窟群,处于“丝绸之路”从长安到河西走廊最短西路必经之地的“关中咽喉”固原地区。现存洞窟共计113个窟龛①,类型较多,从北魏至唐均有开凿,延续时间较久。依据洞窟形制,须弥山石窟主要有方形窟、僧房窟、禅窟和中心柱窟等类型。其中,中心柱窟应是早期佛教信徒进行礼忏仪式或从事佛事活动的主要场所。②须弥山石窟的中心柱窟较多③,北周时期的中心柱窟现有5座,主要是平面方形,龛壁四面均凿龛造像,单层中心塔柱的四面也有造像。宏观看这一时期的洞窟既有印度传统,又有中原文化因素,窟内空间的图像布局根据绕塔观瞻的佛事活动需求有着统一的设计构想。本论文主要以第45、46窟为例,从空间层次理论展开,探究须弥山北周洞窟构建中壁面、窟顶与中心柱图像,在空间上如何将这些材料组合起来,体现整窟的神圣性。

一、支提与中心柱

中心柱起源于印度的支提或者窣堵坡,类似于中国的佛塔。

所谓支提,《法苑珠林卷》卷37曰:

制多,梵误也,此云聚相,谓众垒砖石高以为相,旧曰支提,或云制底,或云脂帝,或云浮图,皆前后翻译梵语讹传也,此即标记如来化迹之处,皆置大塔,或名窣堵坡。④

其意义为如来化迹之处所造的大塔,又名窣堵坡。卷70又云:

此翻可供养处、佛涅槃处、生处、说法处,皆名制多,皆须供养恭敬。⑤

《摩诃僧祇律》卷33塔支提者云:

有舍利者名塔.无舍利者名支提。如佛生处。得道处。转法伦处。佛泥洹处。得作菩萨像。闢支佛像。佛脚迹处。此诸支提得安佛华盖供养。⑥

可见支提本身具有 “可供养处”和“庙”的含义,是没有舍利安放的地方。关于“塔”,《诸经要集》卷3《兴造缘》第3云:

梵汉不同,翻译前后,致有多名,文有讹正,所云塔者,或云塔婆,此云方镇;或云支提,翻为灭恶生善处;或云门数波,此云让讃,如人赞叹拥护叹者。西翻正音,名为窣堵坡,此云庙,庙者貌也,即是灵庙也。安塔有其三意,一表人胜,二令他信,三为报恩。若是凡夫比丘有德望者,亦得起塔,余者不合。⑦

《广弘明集》卷12云:

佛生天竺。随其土风。葬必阇维。收必起塔。塔即是庙。庙者貌也。祭祀承事如貌存焉。今之国家宗庙社稷。皆类然也。⑧

一般而言“塔”与安置舍利有很大的关系。

不管是支提还是佛塔,都代表了一个适于任何神圣之物的名称。描述绕塔和观像活动的佛经主要有 《观佛三昧海经》和《观弥勒菩萨上生兜率天经》等。它们都指出信徒进入佛塔礼拜佛像前先要清扫地面,焚香,献花,然后才虔诚地多次向佛忏悔、礼拜、称颂佛名。在洞窟中造像,也是为了观像修禅。⑨美国的阿布贤次在对中心柱窟的研究中,将其分为两种类型,一种是窟内起塔,一种是窟本身为塔,内有中心轴。⑩须弥山北周中心柱窟的中心方柱表示为宝塔的中心轴,窟室内部即是宝塔的内部空间,中心柱不是独立的佛塔代表,而是以整个窟为塔,作为其中的一部分。这也是窟内礼拜活动最重要的一个条件。北周现存的中心塔柱窟仅见于须弥山石窟和敦煌莫高窟。须弥山中心塔柱窟在沿袭前期洞窟的基础上,四壁均开龛造像,不同于龟兹地区甬道中心柱,而与云冈、巩县、邯郸响堂山石窟等更加接近,仿木结构与中心柱的结合是其最为显著的一个特点。[11]而且中心柱直接窟顶,北魏、西魏时期的塔柱较为复杂,柱身分为上小下大的梯形状,少者三层,多者七层,到了北周趋向简化,单层开龛。

须弥山石窟第45、46、47、48窟均开凿于北周时期,上下层分布于同一崖面,这一整体布局本身我们可以认为是塔的一种变形,与礼拜和供养不无关系。第45、46窟在须弥山北周洞窟中是最为复杂、华丽的洞窟,可能与当时原州刺史的资助有很大的关系。[12]

二、四壁及中心柱的图像组合

图像的空间布局离不开设计者的预先构思。中心柱石窟作为一个礼拜的佛教空间,其设计与宗教的神圣性关系密切,也体现着设计者的宇宙观。巫鸿在对武梁祠的研究中,认为画像中的三个部分——表现了东汉人心目中宇宙的三个有机组成部分——天界、仙界和人间。须弥山北周第45和46窟中心柱、窟顶及四壁构成了一个神圣的空间,即天宫、佛国与人间的宇宙空间。

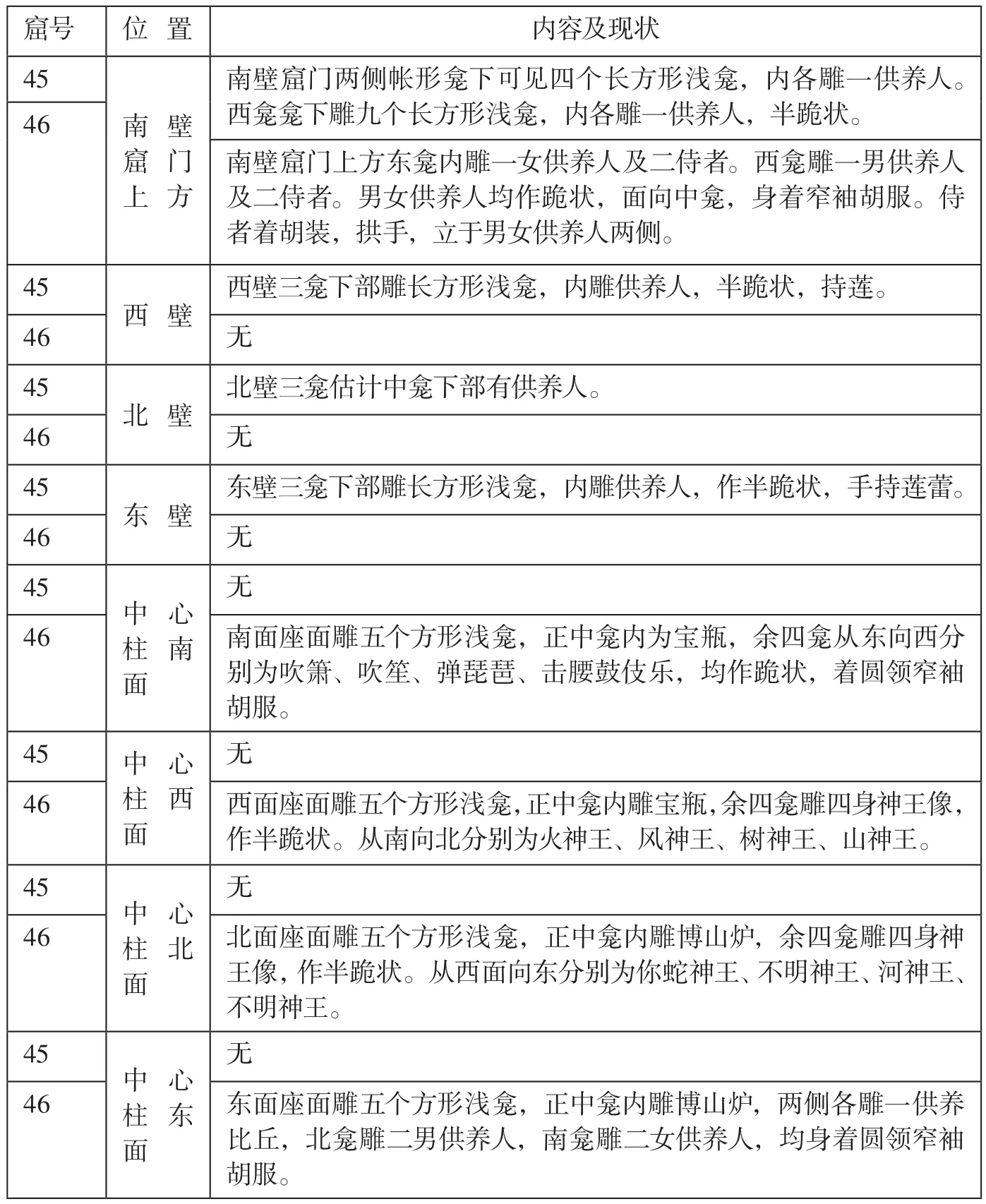

表1:第45、46窟四壁及中心柱图像内容

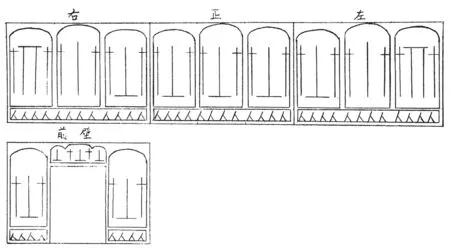

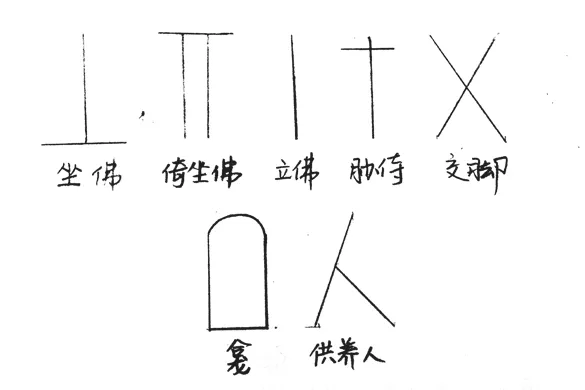

自晋朝以来,北方即为禅法之源泉,禅法便在北土极为盛行。[13]北朝石窟的开凿,与僧人习禅有密切的关系,窟内造像题材也大多围绕禅观而设计雕凿 ,[14]以此汲汲于福田利益。[15]须弥山石窟第45、46窟中心柱四面开龛,每面雕一佛二菩萨,主尊结跏趺坐。就第45窟而言,东、西壁面各有三个均对称一致的帐形龛,内雕刻一铺三身像,南龛雕一倚坐像和二胁侍菩萨;中龛雕一立佛二菩萨;北龛雕一结跏趺坐佛和二胁侍菩萨。正壁壁面三个帐形龛,龛内各雕一佛二菩萨,东、西龛主尊结跏趺坐,中龛主尊施说法印。第46窟西壁壁面凿三个帐形龛,南龛雕一交脚弥勒和二胁侍,中龛雕一立佛,北龛雕一佛二菩萨,主尊为结跏趺坐。东壁壁面凿三个龛,北龛内雕一佛二菩萨,主尊结跏趺坐;南龛内雕一倚坐佛与二菩萨;中龛内雕一立佛。[16]中心柱四面图像基本相同,为一佛二菩萨,主尊结跏趺坐。还有一些龛楣上部雕有施禅定印的小坐佛。窟门上方也雕刻有坐佛。在这些图像及其组合中,很多都与禅观有关。[17]

图1:第45窟四壁布局示意图

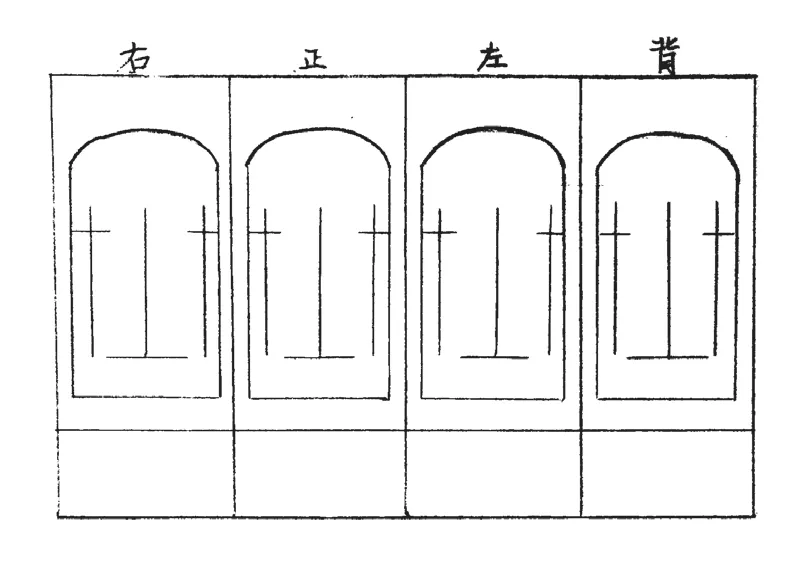

图2:第45窟中心柱布局示意图

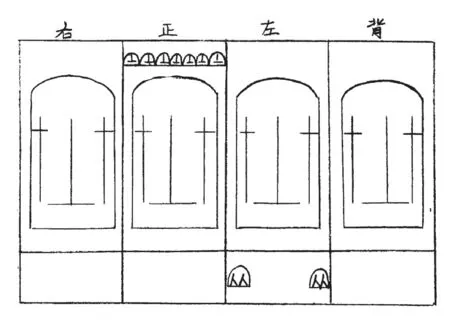

图3:第46窟四壁布局示意图

图4:第46窟中心柱布局示意图

《四分律》卷四十九云:

至下篱墙处踰墙而入开门时彼于塔边左行过。护塔神瞋。佛言不应左行过应右绕塔而过。[18]

佛经中关于此还有其它的记载,可见绕塔礼佛须右行。故下文按照中心柱——西壁——北壁——东壁——南壁窟门的顺序依次进行分析。详见表1。

第45、46窟的中心柱四面图像主尊均为结跏趺坐佛像(图1、图 2、图 3、图 4),这四面的造像可能与释迦牟尼“出家”、“苦修”、“成道”、“说法”有很大关系,这种图像组合与禅观所要求的观佛传各相相吻合。[19]我们还可以将这种四面组合解释为“四方佛”。《禅密要法经》卷:“琉璃地上。于四方面。生四莲华。其华金色。亦有千叶。金刚为台。有一金像。结跏趺坐。身相具足。光明无缺。在于东方。南西北方。亦复如是”。[20]莫高窟北周洞窟第428窟中心柱图像组合与此相同,四个向龛亦均为结跏趺坐佛。

韩有成对须弥山中心柱窟的研究中认为北周的造像中,单铺多以一佛二菩萨为主,而造像的整体组合为三佛与七佛题材,并且有单身立佛、佛装和菩萨装的弥勒造像(图1、图2、图3、图4)。[21]笔者也赞同他的观点。可见北朝后期三佛、七佛信仰,释迦佛——弥勒菩萨信仰在北方地区是很流行的,而且都与禅观有关。第45窟西、东壁的组合应为三世佛,第45窟西壁南龛的倚坐像为菩萨装的弥勒佛(图5),东壁南龛的倚坐像为佛装的弥勒(图6), 第46窟西壁南龛的交脚弥勒为菩萨装的弥勒佛(图7),东壁南龛的倚坐像是佛装的弥勒造像(图8)。据此推断,两窟东、西壁中龛的立佛应为释迦牟尼(现在佛),北龛内的主尊坐佛为燃灯佛(过去佛)。这种三世佛应是竖三佛的一种,因为有过去佛弥勒,这是“三佛”在须弥山北周石窟中的表现形式。[22]北壁三龛内的坐佛也构成了“三佛”,释迦三尊像表现说法的场面。麦积山早期石窟中就有许多类似的组合,如第74窟、114窟、155窟等,中间的坐佛施说法印,两侧的施禅定印,虽然洞窟为三壁三龛,可认为它也是平壁三龛的一种折叠,二者的内容是相同的,中间说法者为释迦,至于左、右佛的身份,就比较难判断了。[23]

图5:第45窟西壁倚坐菩萨装弥勒

图6:第45窟东壁倚坐佛装弥勒

图7:第46窟西壁交脚菩萨装弥勒

这种三佛的布局,把体现着过去、现在、未来三际时间皆有教化者的佛安排在同一壁面空间,说明佛身可穿越时间隧道,打破时间界限,时空在此完美统一于一体。[24]

与“三世佛”有关的经典,已有学者做过详尽梳理。[25]而关于禅观与三佛之间的关系我们可以在《坐禅三昧经》卷下中找到相关描述:

若行者求佛道。入禅先当系心专念十方三世诸佛生身。……佛身如是,有三十二相,八十种好,……常念佛身相如是。行者便得十方三世诸佛悉在心目前一切悉见三昧。若心余处缘还摄令住念在佛身。是时便见东方三百千万千万亿种无量诸佛。如是南方西方北方思维上下。随所念方见一切佛。……是为菩萨念佛三昧。[26]

图8:第46窟东壁倚坐佛装弥勒

弥勒也是北周石窟造像的重要题材之一。弥勒信仰在北周的流行已有诸多论著,在此不再赘述。而其形象本身也是“欲生兜率陀天者”虔心“当作是观”的对象。笔者认为须弥山北周中心柱窟的弥勒造像在整个石窟中占居重要位置。中心柱四面结跏趺坐佛为四方诸佛,而中心柱四面造像与东、西壁的倚坐或交脚弥勒像,可以视为未来星宿劫千佛的代表。三佛信仰其实也代表了三世十方佛的观念,由不同的三世佛组合体现广阔的三世十方空间。弥勒身体本身具有双重次位:作为现在时态的菩萨和未来时态的佛,于是其净土也有两个:兜率天的后院天宫和阎浮提。一般佛装的弥勒表现的是弥勒下生成佛的思想,而菩萨装的弥勒表现的是弥勒上生信仰。因此,第45、46窟东、西壁对称的弥勒表现,正好体现了不同壁面的弥勒上生与下生的继承关系,使得天界与尘世得以连接。

总之,这两窟三组不同的三佛组合,表现了营建者对相同图像在空间上的布局明显不雷同,同时在弥勒的身份表现上,上生和下生的表现体现了时间上变化的观念。因此该窟在主要壁面上的图像组合体现了空间与时间上的变化。

北朝石窟内七佛形式布局多样,一种是以七佛为主尊的布局,[27]另一种为以弥勒、释迦、释迦多宝二佛并坐及三世佛为主尊,七佛为辅或作为装饰的布局。须弥山北周石窟的七佛图像布局属于后一类,如龙门古阳洞、炳灵寺184、126、128窟,云冈5、6窟等,主要出现在部分尖楣圆拱龛上。须弥山石窟第46窟中心柱南龛龛楣上方和北壁东、西龛龛楣上方,均浮雕有七佛。此窟的七佛为施禅定印的坐佛,均出现在佛龛龛楣的上方。七佛塑在中心塔柱龛内,也与入塔观像有关。七佛图像对应的佛典为《佛说观佛三昧海经.念七佛品》:

佛告阿难。若有众生观想心成。此当复观过去七佛像。观七佛者当勤精准。昼夜六时勤行六法。端坐正受当乐少语。除读诵经广演法教。终不宣说无义之语。常念诸佛心心相续。乃至无有一念之间不见佛时。心专精故不离佛日。[28]

云冈第三期中的小龛发展,表明迁洛以后的北魏晚期,佛教在平城地区的中下层蔓延起来。在形象上,更向符合禅观方面发展。而在须弥山北周洞窟中出现类似的形式组合,也证明了平城模式的扩展影响。

至于南壁的窟门周围图像,第45窟窟门上方三龛内的坐佛也构成了三世佛的组合。而隔窟门两侧对坐的坐佛与其他壁面的组合构成三世十方诸佛,这也是僧尼禅观的重要对象。《方便说法品》中有相关的佛经内容,释迦加维摩、文殊,体现着大乘佛教思想。

龟兹石窟有窟门上方的弥勒与中心柱上的坐佛,代表过去和未来佛的组合,须弥山石窟第45、46窟相同位置的图像也可以进行类似的推测。第46窟窟门上方三龛内只有中间龛内为佛像,虽然三龛不构成三世佛的组合,但与南壁及其他壁面图像共同构成三世十方诸佛。

每一窟的布局设计具有对称美,东、西两壁的内容、中心柱四面内容完全相同,南、北两壁的内容也完全对称。窟门上方和窟顶部的图像也呈现对称处理。而且两个窟的内容几乎相同,只是由于空间原因,第46窟空间较小,省略了东、西壁面中间龛内的胁侍菩萨,北壁中龛亦为一立佛。当然这也是继承印度佛教艺术用对称性来表现宗教崇拜的传统而来。

三、天宫或仙境

须弥山第45窟窟顶四披有浅浮雕供养飞天(羽人)、莲花、博山炉(香炉)、云纹、忍冬、化生、禽鸟等图案;第46窟仅存西披部分浮雕,有飞天、莲花、云纹等。这些图像类型构成了窟顶的天宫或仙境,位于“绕塔观像”时的视野之内,与佛国的其他内容共存于封闭的空间之内。天宫或仙界在礼拜空间中应为修行的一种果报。

这一界域中的飞天与中心柱下部的伎乐(第46窟),也是禅观的对象之一,他们是观释迦时的伴随者。[29]《坐禅三昧海经》卷上云:“诸天空中弦歌供养,散花雨香,一切众生,咸敬无量。”是飞天伎乐作为供养对象的依据。这里的莲花已经远离其本意而被赋予“天莲花”的内涵[30],与莲花化生形象、供养飞天构建了天界人物诞生的一个完整系统。禽鸟也可解读为《莲池大师戒杀放生说》中的“禽鸟助葬”。加之香炉[31]、云纹和忍冬的辅助,天宫的环境氛围更加浓郁,这可能与弥勒在成佛之前即居住在兜率天宫的宫殿有很大的关联。除了佛教的内涵,本文认为天界图像系统也有道教的思想内涵。香炉是佛教里的供具,博山炉是道教里的器具,二者却具有极大的相似性。博山炉造型似重叠山峦,因象征传说中的海上仙山——博山而得此名。[32]巫鸿在《汉代道教美术试探》一文中认为,博山炉表现的海中仙山是当时“方仙道”流行的体现。除了山形香炉的物质性之外,使用时散发的烟雾和在缭绕笼罩中变化的山峰和瑞祥动物,与神山、祥瑞和云气相对应。而窟顶的飞天与中国道教中的“羽人”极相似,因此,羽人与博山炉的结合构成了“羽人捧炉”的传统图像配置。“禽鸟”、“云纹”共呈一顶,天界系统完全成立。因此,飞天——羽人,香炉——博山炉,禽鸟——祥瑞等成为有着双重语义的意象,即所谓“两重性图像志”,或“图像志两重性”[33]。

佛、道思想杂糅一窟,弥勒信仰的“往生净土”与中国的“升仙思想”紧密相连。在此也体现了佛教的世俗化。

四、供养人及其他世俗图像的配置

须弥山北周中心柱窟中的世俗图像主要有供养人,还有仿帐形龛的造型。主要分布于窟门上方、四壁下方及中心柱的下方。内容分布见表2:

通过梳理可知供养人明显的特点:一是其衣着为窄袖胡服,二是其跪状的动姿。这些特征的存在是有必然性的。原州的地理位置特殊,民族成份复杂,有许多从西方留居的少数民族,因此很容易受到外来文化的影响。北方政治中心长安与西北的凉州、龟兹,以及南方文化中心等都对其造成了不同程度的影响。[34]胡服出现在佛教石窟里,是当时当地民族文化的一种影射。窟门上方虔诚跪拜于佛像两旁和雕刻于四壁最下方的供养人形象,即是佛教世俗化的体现,宗教的现世利乐有了依托;同时,佛国空间的神圣性更加得以彰显,供养人的跪姿、其居于下部的位置以及与宏大佛像形体的对比,都体现出了一种谦卑与虔诚。

至于窟内佛龛的仿帐形制,也是这一时期较为流行的做法,是受到传统木构建筑影响的结果。[35]如在长安及周边地区诸多造像碑就刻有与此相似的装饰,如夏侯纯陀造像碑[36]、马众庶造像碑[37]等,在云冈、龙门以及巩县石窟中都有出现,足见其对须弥山石窟的影响。

五、结语

石窟是一个神圣的礼仪空间,中心柱在石窟中为“沟通天地的世界之轴”[38],通过修行使得人的灵魂能够到达天宫或仙境。天地如何沟通?依赖于绕塔观瞻的佛教礼仪,取决于观瞻的内容。因此,诸多佛教图像元素被构建在了一个独立封闭的空间内,它们是一种有意义的组合,构成了有机联系的统一整体。须弥山北周第45、46窟窟内图像的分布,也是有意经营的结果,总体表现了三世十方诸佛的大乘思想,而三壁都是三佛的布局是须弥山北周石窟造像的突出特点。北周时期,共有五人任原州刺史[]39,其中三人为鲜卑族人,两人为汉人,足见少数民族对统治原州的地位。窟内窄袖胡服的跪状供养人,与其他可供观瞻的佛教图像共处一室,可窥见他们虔诚地一心供养,作为少数民族统治的北周政权以及经营原州的刺史对佛教的态度也体现在这神圣的空间里。

表2:第45、46窟供养人图像布局

注:本文图片系笔者绘摄。

注释:

①陈悦新:《须弥山石窟概述》,须弥山石窟内容总录,北京:文物出版社,1997年,第4页。

②佛教讲究最上供养,传说共有七种最上供养。据施护译《佛说法集名数经》卷上:“云何七种最上供养?所谓礼拜、供养、忏悔、随喜、劝请、发愿、回向。”陈悦新在《须弥山早期洞窟的分期研究》中也提到,由禅经中可以看出,在洞窟中凿佛的影像,是为了观像修禅而用。因此,佛像方形窟和中心柱窟的性质应是礼拜窟。

③须弥山石窟中心柱窟北魏有四个(第22、28、14、24窟),西魏有四个(第17、32、33、36窟),北周有五个(第45、46、47、48、51窟),隋代有两个(第67、70窟),唐代105窟。

④[唐]西明寺沙門釋道世撰:《法苑珠林卷第三十七》第53册,台北:台北新文丰出版公司,1988年。

⑤[唐]西明寺沙門釋道世撰:《法苑珠林卷第三十七》第53册,台北:台北新文丰出版公司,1988年。

⑥[唐]西明寺沙門釋道世集:《诸经要集卷第三》第54册,台北:台北新文丰出版公司,1988年。

⑦[唐]西明寺沙門釋道世撰:《法苑珠林卷第三十七》第53册,台北:台北新文丰出版公司,1988年。

⑧[唐]西明寺沙門釋道世撰:《廣弘明集卷第十二》第52册,台北:台北新文丰出版公司,1988年。

⑨自晋以来,北方即为禅法之源泉。孝文以后,禅法大行北土。北周禅师,特尊僧实。周朝上下,甚为尊敬。当世禅师以稠(北齐禅师僧稠)、实二人为最有势力。北土坲徒深悚于因果报应之威,汲汲于福田利益之举。塔寺遍地。造像林立。

⑩(美)阿布贤次在《莫高窟第254窟的艺术和佛教实践活动》中,钟晓青《克孜尔中心柱窟的空间形式与建筑意象》中,谈到内地中心柱窟的建筑意象的几种形态,窟内中心部位有独立的形态基本完整的佛塔;窟内中心有独立的连接顶地的方柱,柱身四面设龛,所表现的应是佛塔底层的内部礼拜空间;窟内中心方柱的柱身各面(或仅于正面)设佛帐形大龛。

[11]韩有成:《宁夏须弥山北周洞窟建筑及造像探析》,《文物春秋》,2006年第5期,第27-28页。

[12]韩有成:《宁夏须弥山北周洞窟建筑及造像探析》,《文物春秋》,2006年第5期,第27页。

[13]汤用彤:《汉魏两晋南北朝佛教史(下)》,北京:中华书局,2016年,第559-570页。

[14]刘慧达:《北魏石窟与禅》,《考古学报》,1973年第3期,第337-340页。

[15]汤用彤:《汉魏两晋南北朝佛教史(下)》,北京:中华书局,2016年,第574页。

[16]宁夏回族自治区文物管理委员会,北京大学考古系:《须弥山石窟内容总录》,北京:文物出版社,1997年,第77-86页。

[17]关于这一内容,刘慧达在《北魏石窟与禅》一文中,有专门一节把禅经所见的现象经文与石窟中的同类造像进行比照。禅经记载,禅僧观像的种类主要有:释迦牟尼佛、释迦与多宝佛、十方三世诸佛、无量寿佛、四方佛、七佛、弥勒菩萨、伎乐天等。

[18][姚秦]佛陀耶舍共竺佛念等译:《四分律卷第四十九》第22册,台北:台北新文丰出版公司,1988年。

[19]樊锦诗、马世长等认为除了第 254 窟塔柱正面龛内为交脚弥勒佛外,倚坐佛皆为倚坐释迦像,“中心柱四面龛内造像似乎与释迦‘出家’、‘苦修’、‘成道’、‘说法’各相有关,这符合禅观所要求的观佛传各相。塑思惟菩萨和交脚菩萨,则有静虑思惟,请弥勒解决疑难,求生兜率的意义。”

[20][姚秦]鸠摩罗什等译:《禅秘要法经卷第二》第15册,台北:台北新文丰出版公司,1988年。

[21]韩有成:《须弥山中心柱窟及其造像》,固原师专学报(社会科学版),2003年第3期,第53-54页。

[22]魏文斌:《麦积山石窟初期洞窟三佛造像考释》,《敦煌学辑刊》,2008年第3期,第128-143页。

[23]魏文斌:《麦积山石窟初期洞窟三佛造像考释》,《敦煌学辑刊》,2008年第3期,第140-143页。

[24]陈清香:《麦积山133窟10号造像碑的图像源流与宗教内涵》,麦积山石窟艺术文化论文集》(上),2002年,第92页。

[25]魏文斌:《麦积山石窟初期洞窟三佛造像考释》,《敦煌学辑刊》,2008年第3期,第133-136页。

[26][姚秦]鸠摩罗什等译:《坐禅三昧经卷第二》第19册,台北:台北新文丰出版公司,1988年。

[27]魏文斌:《七佛、七佛窟与七佛信仰》,《丝绸之路》,1997年第3期,第36-37页。

[28][东晋]佛陀跋陀罗译:《佛说观佛三昧海经卷第十》第15册,.台北:台北新文丰出版公司,1988年。

[29]刘慧达:《北魏石窟与禅》,《考古学报》,1973年第3期,第340-347页。

[30]关于天人经由变化生的诞生过程,日本的吉村怜将其比拟为蝴蝶由“卵→幼虫→蛹→成虫”的蜕变过程。无论是供养天人手中、身边还是斗四莲池中的莲花,都不是普通的植物,而应视为“天莲花”,可以比喻为将生出天人(或菩萨)的神圣子宫。天界人物一般经历天莲花、莲花化生(或“变化生”)至天人的诞生过程。

[31]香炉是大乘比丘经常随身携带的“十八物”之一,也是佛桌上必须经常安置的“三供具”(香炉、花瓶、烛台)之一。而它与博山炉子相似,在此,其具有双重内涵。

[32]六朝《咏博山炉》诗曰:“上镂秦王子,驾鹤乘紫烟”,北宋考古学者吕大临 《考古图》记载:“香炉像海中博山,下盘贮汤使润气蒸香,以像海之四环。”秦汉时期,成仙风气盛行,人们渴望跨越死亡,永住神仙爱居的乐土。博山炉中香烟缭绕,即联通了天人二界。

[33]贺世哲:《敦煌图像研究:十六国北朝卷》,兰州:甘肃教育出版社,2006年,第296页。

[34]陈悦新:《中心文化对须弥山北朝洞窟的影响》,《北京理工大学学报》,2005年第1期,第10页。

[35]王敏庆:《北周长安造像与须弥山石窟》,《西夏研究》,2012年第3期,第87页。

[36]北京图书馆金石组编:《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》,郑州:中州古籍出版社,1989-1991(8),第 140-141页。

[37]陕西省考古研究员,陕西省铜川市药王山管理局编:《陕西药王山碑刻艺术总集》第三卷,上海:上海辞书出版社,2014年,第72页。

[38]巫鸿:《黄泉下的美术》,北京:生活·读书·新知三联书店,2016年,第55页。

[39]统计显示,北周时期共有五人任原州刺史:窦炽、李穆、蔡佑、宇文胄和达奚震,其中窦炽、宇文胄和达奚震均为鲜卑人,其余二位是汉人。