圆形图像与世界视野

——博洛尼亚圣雅各伯圣殿洛伦佐·科斯塔壁画新解

刘 爽

本文在以往图像研究史的基础上,对《名誉的胜利》图像中的地理特征进行重新审视,解读其中隐含的关键地理信息,呈现出科斯塔利用 “罗马地图”和家族现实营造的种种 “在地化”表现,进而在文艺复兴时期的相关背景中,论述地理图像的发展演变,最终结合家族背景延伸出科斯塔构建的完整图像逻辑。

一、洛伦佐·科斯塔与本蒂沃意奥礼拜堂研究史

作为意大利北部画派的重要代表,洛伦佐·科斯塔(Lorenzo Costa)于1460年出生于费拉拉,在那里,他接受埃科勒·德·罗贝蒂(Ercole de Roberti)的训练并逐渐赢得声誉, 定居博洛尼亚后又凭借与本蒂沃意奥宫廷(Bentivoglio Court)的合作, 成为继罗贝蒂、柯西莫·图拉(Cosimo Tura)、弗朗切斯科·德·科萨(Francesco del Cossa)后第四位活跃于博洛尼亚和费拉拉地区的重要画家。1503年,本蒂沃意奥家族垮台后,科斯塔进入曼图亚的贡扎加宫廷(Gonzaga Court),并在曼坦尼亚(Andrea Mantegna)逝世后晋升为首席画家,并将影响拓展至意大利之外。①而科斯塔在前期费拉拉、中期博洛尼亚和晚期曼图亚间的创作关联,构成了本文的讨论前提和图像基础。

虽然科斯塔未能在博洛尼亚和费拉拉等地形成画派,但其不寻常的艺术语汇被瓦萨里(Vasari)称作“比弗朗西亚(Francia)和佩鲁吉诺(Pietro Perugino)具有更强的想象力、激情和戏剧性”,以至于对其创作颇为严苛的贝伦森(Bernard Berenson)都对科斯塔的风景描绘加以赞扬,他以一种强硬、男性化的表现形式,体现出翁布里亚画派与帕多瓦风格在博洛尼亚的融合,并影响了多索·多西(Dosso Dossi)等人的艺术创作。

自1483年底服务于本蒂沃意奥家族起,科斯塔开始为圣雅各伯圣殿(San Giacomo Maggiore)进行装饰工作,这座位于博洛尼亚东北部的13世纪教堂于1445年正式归为本蒂沃意奥家族名下,在乔万尼二世(Giovanni II Bentivoglio)接手本蒂沃意奥礼拜堂的装饰工作时,礼拜堂已经由最初哥特式结构发展为现今的文艺复兴形制。1488年8月,科斯塔在礼拜堂南壁的安尼巴莱(Annibale Bentivoglio)雕塑右方绘制了《宝座上的圣母子与本蒂沃意奥家族》(La Vergine col Bambino in trono e la famiglia Bentivoglio),并于1490年完成北壁《名誉的胜利》(I Trionfo di Fama)与《死亡的胜利》(I Trionfo di Morte)(图1)坦培拉创作,这组壁画以融合阿尔卑斯地区与新哥特艺术的新表现手法,成为科斯塔在创作理念与技法表现上的一个奇观。在此之后,科斯塔在本蒂沃意奥礼拜堂中的创作被迫中断,其工作被奇涅阿尼(Felice Cignani)、弗朗西亚等艺术家所接替,进一步增加了礼拜堂内部图像的复杂性。

图1:科斯塔,《名誉的胜利》(左),《死亡的胜利》(右),本蒂沃意奥礼拜堂,圣雅各伯圣殿,1490年

虽然本蒂沃意奥礼拜堂的装饰工作跨越近一个世纪,但科斯塔在礼拜堂当中的创作依然形成了完整的图像逻辑,而本蒂沃意奥宫廷的特殊地位也使得整个礼拜堂中的图像创作都显示出明显的家族主题,而在这一图像空间中,《名誉的胜利》与《死亡的胜利》始终占据着主导地位。

二、“世界”荣光:本蒂沃意奥礼拜堂“胜利”主题壁画研究

1、图像来源问题

在本蒂沃意奥礼拜堂北壁的《名誉的胜利》与《死亡的胜利》画面中,高度对称的图像布局与截然相悖的图像意义显示出“胜利”主题的“二元对立”特征。其来源可追溯至以彼得拉克(Petrarca)为代表的中世纪文学,彼得拉克于1340~1348年间完成的《胜利》(I Trionf i,1351)长诗以“爱”、“贞洁”、“死亡”、“名誉”、“时间”和“永恒”六种连续性胜利为主体,记述了历史上被上述各项品质击败的著名人物和有权势者②,并和薄伽丘(Boccaccio)的《爱情的幻影》(Visione Amorosa, 1342)、但丁(Dante)的《神曲》(Divina Commedia, 1321)一起,成为“胜利”主题创作者们“汲取灵感的地理地图”③,表现在手抄本、婚礼箱、木板油画、羊毛挂毯、游行旌旗等各艺术形式之中。除文学影响外,部分学者还论及“胜利”主题图像与文艺复兴时期城市游行的紧密关联,这种暗示古罗马凯旋的胜利游行因利于统治者的政治宣传而十分流行,并在15~16世纪达到顶峰。在文学传统与现实潮流的共同作用下,诞生了“后彼得拉克式”胜利图像,虽然最早的《胜利》长诗插图本于1414年出现在博洛尼亚,但这一图像的真正流行来自于15世纪40年代美第奇家族(Medici Family)的系列订件,使这一战车式“胜利”图式从佛罗伦萨扩展至整个意大利甚至北欧地区,以弗朗切斯科·佩塞利诺(Francesco Pesellino)等人的相关创作最具代表性。④

2、游行行列中的人物肖像

洛伦佐·科斯塔在本蒂沃意奥礼拜堂中的“胜利”主题壁画不仅正是这一时期“后彼得拉克式”胜利主题的重要代表,更显示出鲜明的现实意味,学者维尔纳·维斯巴赫(Werner Weisbach)、克利福德·布朗( Clifford Malcolm Brown)等人曾在文中指出其中的家族人物身份问题:在两幅画面下方的队列中,至少有包括时任统治者乔万尼二世、妻子基涅弗拉·斯福尔扎(Ginevra Sforza)、儿子安尼巴莱二世(Annibale II)等在内的11位本蒂沃意奥家族成员出现,显示出15~16世纪“胜利”题材的流行及其与地方统治的紧密关联。

除上述家族人物形象外,《死亡的胜利》后方人群中包括主教在内的四位教会高层、两方队列中带有明显肖像特征的人物形象,都体现出强烈的现实意味;而其中半身裸体的老者、分列两侧的“东方音乐家”等宗教与寓言式形象,也因与科斯塔此前创作的图像关联显示出各自的象征意义。

3、圆形空间中的具体场景

在科斯塔“胜利”主题的相关研究中,讨论的焦点仍然集中在位于两幅画面上方的巨大圆形空间。在《死亡的胜利》画面上方,圆形光晕般的“世界荣光”(Gloria Mundi)中依次分布着各级天使、十二使徒、圣父、圣母与基督等形象,使整个圆形空间呈现出以围绕中心排布的多重结构,以此强调天国的丰富景象。而在一旁的《名誉的胜利》画面中,圆形“世界图景”(Imago Mundi,图2)中的复杂表现无论在此前的“胜利”主题图像上还是彼得拉克文本中都不曾出现,显示出科斯塔的独特创造。

这一图像开始于中央的“堕落”主题——伊甸园、劳作的亚当、该隐杀害亚伯,显示出不同于现实场景的神学叙事;四周则以系列源自希腊、罗马的历史“战败”事件为主,体现出人类历史的进一步延续⑤和追求“名誉”的恶果,其中带有条幅状文字注记(cartellino)的8个场景如下:

(1)普布利乌斯·巴苏斯的胜利“Ventidum et humili tellit fortuna fovete”

(2)尤利乌斯·凯撒穿越布林迪西“conscendit cimbam Cesar Rapitvuque procells”

(3)马其顿的腓力二世遇害“Occvmbit cesus media inter festa Filleipps”

(4)奥古斯都·凯撒的生平事件“[Ob]itur Augustus Casne pontisque ruina”

(5)居鲁士夺挽救克洛伊索斯性命“Felix ante obitum nemo esten respice Cresum”

(6)亚历山大大帝生平事件“servat Alexandrum virtusque . . .”

(7)撒姆尼人战胜罗马人“Cavdinas decorat romana infamia fvrcas”

(8)米罗之死“Immodici vires letmv peperere miloni”

在上述圣经与历史场景中,由于没有注记说明,另有三个独立场景的含义尚存争议,分别为伊甸园中的一组建筑、上方的“赶驴青年”和一位看书老者,这些仍待解读的图像和上述场景一同,在“名誉”的上方形成一个清晰的“圆形视界”。

4、“引出”的问题:《名誉的胜利》中的地理图像

无论是T-O图、地球、还是圆盘状世界图像(world disc),“世界”主题始终延续在15世纪之后的“名誉的胜利”主题图像之中⑥,而“世界地图”同“胜利”图像的关联同样在“科斯塔”的相关研究中出现。1919年,维斯巴赫在文中指出在科斯塔《名誉的胜利》中,“我们足以辨认出地球(erde),这一经常同‘名誉’相关联的象征”⑦,这一此后被布朗称作“世界图景”(Imago Mundi)的圆形空间带有诸多清晰可见的地理特征,并在另一位重要学者托斯滕·马尔(Thorsten Marr)那里直接同中世纪“世界地图”相联系:

正如中世纪世界地图(Mappae mundi)所展现的那样,科斯塔(在《名誉的胜利》中)带有一种“现世维度”,显示出与世界地图的紧密关联。⑧

马尔的观点直接影响了此后马勒索夫等人的讨论,后者在文中甚至以具体地图为例,指出《名誉的胜利》中圆形空间对中世纪世界地图的承袭。虽然上述研究仍然缺乏更为详细的图像学分析与论证,但从图像上看,科斯塔将诸多来自不同时空的历史场景融合于同一圆形空间的做法,以及相关场景旁的“文字地标”、事件后方的象征性地理景观等,都十分近似于中世纪世界地图的相关表现⑨。那么科斯塔的这一创造性图像是否确有地理学图像传统呢?

三、《名誉的胜利》圆形图像与世界地图

1、13~15世纪图像中的地图表现

“绘画不仅需要各种测量基础的几何学与算数,而且比其他技艺更全面地依赖透视法、反射光学、测地术和地图绘制术。”

——阿尔布雷希特·丢勒

图2:《名誉的胜利》局部,本蒂沃意奥礼拜堂,圣雅各伯圣殿,1490年

图3:寓言式人物局部,锡耶纳市政厅,14世纪

13世纪,锡耶纳画派首先将“世界地图”意象拓展至美德、寓言、圣徒等其他宗教主题(图3),创作者们不仅在画面中清晰再现了人居大陆上的山河地貌和具体城镇,其形式化布局可能还受到时兴的波尔托兰海图(Portolan Chart)影响⑩,并延续到此后的“创世纪”、美德等主题和地理学图像之中,如费拉拉米内尔比之家(Casa Minerbi)壁画中的“审慎”化身(图4)、佛罗伦萨商人法庭(Florentine Trade Tribunal)中的“正义”形象等。

这种“世界”意象同样体现在“后彼得拉克式”的“名誉的胜利”图像之中,表现为“名誉”的化身背后的世界圆盘,正如佩萨罗(Pesaro)所说:“在蓝色的水域中,出现了依据真实地理志描绘的人居土地”。[11]除“名誉的胜利”外,“永恒的胜利”也是其中表现世界图景的代表,具体体现为一个带有环海、海船、山河、城市建筑等物象的清晰世界视野,以佩塞内洛、弗朗切斯科·迪·安东尼奥·德·借里科(Francesco di Antonio del Chierico)等人的创作最具代表性,显示出15世纪地球在整个圆形宇宙空间中的完整形态。

2、本蒂沃意奥文艺复兴与托勒密地理学

凭借对新科学知识的兴趣及强力艺术赞助,本蒂沃意奥家族统治下的博洛尼亚发展成为意大利仅次于佛罗伦萨的重要文化中心,并在乔万尼二世时期达到顶峰,史称“本蒂沃意奥文艺复兴”(il Rinascimento Bentivolesco),而制图学的发展与图像传播便是其中最重要的产物之一。

作为最为人知的地理学文本之一,托勒密的《地理志》(Geographia)因巨大影响力成为这一时期众印刷中心的竞争对象。在博洛尼亚,本蒂沃意奥宫廷也开始酝酿一项新书计划——用德国最新印刷术出版托勒密的《地理志》,为此,乔万尼二世联合其赞助的细密画家、制图师塔迪奥·克里韦利(Taddeo Crivelli)[12]等人进行地理图像绘制,于1477年出版了意大利第一部印刷地图集[13],极大促进了这一时期博洛尼亚的制图学发展与地理图像的传播,并对罗马、佛罗伦萨等地的地图印刷技术产生了影响。除此之外,家族赞助下的博洛尼亚大学(Università di Bologna)对地理学的推动也使大量地理文献与图像得到广泛传播、进入公众视野,从而和家族的制图传统一起,成为此后科斯塔艺术创作的重要背景。

图5:“名誉的胜利”主题图像特征统计

3、《名誉的胜利》圆形图像与“地图”

本蒂沃意奥家族的制图学环境似乎呼应了部分学者对《名誉的胜利》上方世界图景或世界地图的判定,在此,本文结合“名誉的胜利”主题中“世界”意象的图像传统,对这一主题的图像特征进行统计(图5):

可以看出,同“名誉的胜利”图像传统相比,科斯塔并未采取以往行列中的“胜利者”与“世界”图像的任何一种组合方式,而是使边界清晰的圆形空间浮现于场景上空,与下方“名誉”的人格化身所主导的行进队伍并置;在内部表现上,科斯塔复杂的图像布局与系列历史场景在以往的“胜利”主题中也十分罕见,无论是水文、大陆,还是山脉、建筑物等关键元素,都显示出同图像传统中“世界”意象的极大差异,反而趋近于托勒密对区域性“地志”图像的相关记述。

而和同样带有“世界”意象的创世主题相比,伊甸园中的固定地理元素“四条河流”[14]、围绕中央大陆的“环海”、外缘的行星带等标志性主题元素也均未在科斯塔的画面中出现,显示出极大的独创性。是什么导致了科斯塔对“世界”意象中构成要素的刻意摒弃?这种对古希腊罗马历史事件的具体描绘究竟是何用意?

4、可能性:《名誉的胜利》中的罗马主题

彼得拉克的“胜利”明显来自于罗马帝国并使其服务于诗歌和寓言。

古罗马与中世纪胜利行列始终是“胜利”主题最重要的创作来源,其中最具影响力的图像来自于同样在这一时期服务于本蒂沃意奥宫廷的曼坦尼亚,其《凯撒的胜利》(Il Trionfo di Cesare)与科斯塔的《名誉的胜利》几乎创作于同一时期[15],曼坦尼亚将胜利性的游行行列置于罗马城市场景中,影响了此后大量“名誉的胜利”主题创作,使游行于罗马城中的胜利行列不断出现在图像之中。而曼坦尼亚同科斯塔艺术活动的种种关联同样引起诸多讨论,因为在《凯撒的胜利》装饰于圣塞巴斯蒂安宫后,费德里科·贡扎加(Federico Gonzaga)委托科斯塔在作品后方为自己创作一幅骑马像,并将自身置于凯撒的胜利行列中[16],足以影射出这一图像对科斯塔的影响。

进入曼图亚宫廷后,科斯塔还于1506年完成了四幅以贡扎加家族为主题的壁画创作(即今日的“科斯塔厅”),据瓦萨里记载,科斯塔在第二幅中的图像表现可能依据曼图亚地理环境所作[17],图像表现带有一定的“在地”意识。而同世界地图相比,科斯塔在《名誉的胜利》中的圆形图景不仅在场景布局、图文关系等方面与地图雷同,在具体地理元素上也显示出与地志图像的诸多关联,那么其中对“罗马”的明显指向是否是这种“在地”意识的早期显现,从而使科斯塔将传统的“世界荣光”引向了一个“帝国”盛世?进一步的探讨还需要重新回到图像本身。

四、圆形图像:一幅罗马地图?

1、“胜利”主题壁画图像特征

政治和地理在科学发展之初即产生紧密关联,早在罗马帝国时期,地图已经作为政治形势的再现而被绘制于墙面、画布以及胜利游行的条幅之上,以至于有学者将“神庙中对胜利地图(maps of victories)的胜利性展示(triumphal exhibition)”作为罗马制图的起源[18]。而在14世纪,《胜利》长诗的作者彼得拉克正是将“胜利”主题与罗马景观联系在一起的重要人物,使罗马城完成了从“破碎的废墟”到繁荣的基督教之都的转变,并迎合了这一时期城市肖像的发展。而作为这一时期“胜利”主题创作的重要代表,科斯塔的“胜利”图像不仅显示出对彼得拉克文本的忠实承袭,更将“胜利”主题图像中的“在地”意识融入创作之中,在此,本文依据此前图像传统中的各项特征,对画面进行深入分析。

(1)人物形象——特殊的再现方式与整体布局

虽然科斯塔笔下的8个历史事件分属不同时空,但从其创作草图[19]中(图6)却可以看到这位艺术先锋的最初设想:他以三段式的画面布局将一系列军事事件融合于同一时空,部分场景同《名誉的胜利》圆形空间中的相关表现形成高度对应关系。

图6:科斯塔,《名誉的胜利》创作草图,科纳吉收藏

图7:曼坦尼亚,《凯撒的胜利》草图局部

图8:中心建筑,《名誉的胜利》局部

而在曼坦尼亚《凯撒的胜利》中,部分游行队伍所持的罗马军事图像也以分段形式显示出罗马大军的攻城与凯旋场景,背景则以系列城市图像(“images of captured cities”[20])突显各项战役的发生地——罗马帝国,而曼坦尼亚的最初设计同样为平行排布的三段式军事场景(图7),同科斯塔在草图中的构想如出一辙。而作为这一系列的首幅作品,这幅表现举旗者队伍的图像很可能在1486年已经陈列于旧贡查加宫廷,正是科斯塔接受委托在《凯撒的胜利》一旁另作创作之时[21],如果科斯塔确实受到曼坦尼亚这一罗马场景的启发,那么他为系列古罗马事件所设定的“在地化”场景也值得进一步的探讨。

图9:罗贝蒂,城市景观,《十月的胜利》局部,1468~1470年

图10:罗马城郊,马卡诺瓦, 罗马主题抄本绘画,1471年

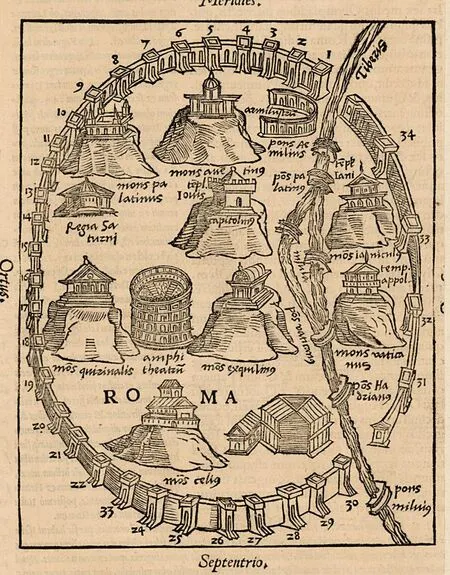

图11:古罗马地图,原作绘于15世纪

(2) 建筑物:罗马一角

在科斯塔建构的圆形空间中,位于伊甸园上方的纪念柱与建筑组合(图8)是画面唯一完整的建筑场景,却因科斯塔的象征性表现在以往研究中极少论及,但在科斯塔的故地费拉拉,我们却能够找到这一表现的来源,在斯齐法诺亚宫(Palazzo Schifanoia)“月份厅”的壁画“十月的胜利”(il Trionfo di Settembre)中,罗贝蒂在最上方以“罗马城”为主题在画面中组合了系列场景,其中在远处的城市(图9)景观中,有两座圆拱式建筑和一根纪念柱,无论是色彩、结构特征还是周边的地理物象,都几乎与科斯塔的建筑场景一一对应。由于两者的创作时间十分相近,马尔曾在文中直接提及科斯塔“在本蒂沃意奥礼拜堂‘胜利’坦培拉创作过程中很可能看到这一图像”[22],加上罗贝蒂此前对科斯塔的巨大影响力,后者笔下的这座独立建筑很可能正是来自罗贝蒂的罗马城市景观。

(3)人物形象——城市的见证者——赶驴青年

在尚存争议的三个场景中,戈扎蒂尼(Giovanni Gozzadini)与布朗曾对其中的“赶驴青年”形象进行了不同的解读,将其视作对巴苏斯个人经历的再现或胜利性隐喻。但在乔万尼·马卡诺瓦[23](Giovanni Marcanova)此前于博洛尼亚完成的系列罗马主题抄本中(图10),十分近似的赶驴青年形象却出现在台伯河岸,这一场景和罗马城的联系也是偶然吗?

由于早期城市建设与宗教观念的紧密关联,源自古罗马的“初耕”(sulcus primigenius)成为城市建设中的重要奠基仪式,并且开启此后的战车游行。这一耕地场景被艺术家们运用在图像之中,后成为城市地图、罗马城市图像的代表性场景之一,在马卡诺瓦的抄本图像中,“耕地”活动与罗马城的这一紧密关联已经得到承袭,并可能进入到科斯塔的画面之中,从而为圆形空间中唯一的“胜利”场景提供了解释的可能:巴苏斯的“胜利战车”正如罗马城的开启者,和下方的耕地青年、中心“罗马”建筑一起,构成了永恒之城历史的开端。

(4)水文:一条河流

无论在中世纪世界地图还是“名誉的胜利”图像传统中,围绕可居大陆的环海始终是“世界”意象的重要景观,而科斯塔却以一条穿越伊甸园的大河将圆形空间中的人居世界划为两岸。而在与之近似的寰宇图像中,从伊甸园流向人类世界的“四条河流”几乎无一例外地出现在画面之中,以体现“世界之源”的创世理念。虽然科斯塔笔下的单一河流同此前的任何传统相背离,却是另一类地理图像的重要特征——地方志地图。

在15世纪80年代,罗塞利(Francesco Rosselli)一改罗马地图南向的图像传统,以北为上,从而改变了地图中台伯河的流向,使河道自左上方延伸(图11),[24]以这一视角看,台伯河的形态同科斯塔在《名誉的胜利》上部图像中对河流的描绘十分近似,虽然这一条河流对地域的划分并非如罗马地图般精确,但在河流源头[25]、中心建筑和纪念柱同河流的相对位置上,均显示出与罗马地图的紧密关联。

除此之外,更为确切的图像依据依然来自于马卡诺瓦,科斯塔在 “尤利乌斯·凯撒穿过布林迪西”场景中所描绘的载有凯撒的航船,以近乎相同的表现出现在马卡诺瓦的笔下的台伯河上,从而再次将科斯塔画面中的河流引向了这条罗马人的生命之源。

(5)山脉:城市中的山地景观

虽然科斯塔的“在地化”表现同地志图像更为相近,但少有城市地图以地理景观取代密集的地标性建筑,而在这一时期的城市图像中,罗马“七丘”(Seven Hills)地图(图12)却以独有的地形元素深刻影响了15~16世纪罗马地图的图像表现,在七丘地图中,中央的卡比托利欧山四周分布有七座山,各以相应建筑突显自身的地形与历史。

这种罗马“七丘”地图确与和科斯塔在《名誉的胜利》上方所再现的地理景观存在着直观的相似性,因为除了凯撒与“七丘”的隐含关联外,画面中“众山围绕中央带有具体建筑的山丘”的图像布局,也同此类地图的图像传统相同,足以见出罗马地方志图像对科斯塔《名誉的胜利》的图像影响。

“地理学地图只记录海湾、大型城市、国家和主要河流;而地方志地图记录的则是港口、城镇、街道、支流等细节。”

——托勒密《地理志》

正如托勒密对地理学地图(geographical map)与地方志地图(chorographic map)的明确区分,科斯塔的表现显然属于后者,“圆形视界”中的图像布局、组成元素、形式特征,无不显示出与罗马地图的内在关联,他不仅改变了此前的“世界视野”,更改变了将胜利行列置于罗马城市之中的图像传统,转而将罗马方志图像应用至图像上方,同曼坦尼亚一样回归了真实的罗马游行传统。而在图像下方,这种“在地化”表现将再次上演。

2、科斯塔“胜利”壁画中的“在地模式”

在下方胜利行列的背景之中,科斯塔依据《神曲》文本以及细密画家古列勒莫·吉拉勒迪(Guglielmo Giraldi)的相关描绘,再现了但丁与维吉尔(Vergil)的三界之旅,而在《名誉的胜利》后方的地狱场景中,科斯塔对“狄斯之城”(Dite)的描绘(图13左)却极不寻常,这座被火焰吞没、被低矮城墙围绕的城市不仅带有多重城门,更以高塔林立的城市布局显示出典型的博洛尼亚城市特征,同弗朗西亚此后在市政厅描绘的博洛尼亚城市图像(图13右)十分近似。除了其中两座高出一般建筑的高塔同当地的“双塔”地标相呼应外,朝向前景的两座城门甚至可以在现存的12座城门中找到对应,相邻的圣费里切门(Porta San Felice)和盖列拉门(Porta Galliera)不仅处于博洛尼亚城的同一方向,更分别位于通往费拉拉与曼图亚的要径上,而城外绕行的水域则可能来自于城门外的运河。科斯塔似乎在以隐晦的方式将“罗马”与“博洛尼亚”并置,从而突显出博洛尼亚的城市地位,并使前方带有家族成员的“胜利”行列行走在“真实的”城市场景中,进一步增强了“胜利”图像的现世意味。

科斯塔似乎以中世纪地图的 “错时论”手法,在《名誉的胜利》中营造出一个完整的图像程序,那么他改变此前的“世界”意象传统、代之以罗马地志图像是何用意?两幅壁画又在这座家族礼拜堂中构建着怎样的图像程序?本文将在最后阐述这一转变的图像逻辑与现实意义。

五、“胜利”壁画的图像逻辑与文艺复兴

1、地理图像与文艺复兴城市“名誉”观

图12:凯奥斯·尤里乌斯,罗马“七丘”地图, 1538年

图13:(左)地狱,《名誉的胜利》局部;(右) 弗朗西亚,《地震圣母》局部,1505年

地理图像在科斯塔“胜利”主题图像中的应用,显示出制图学服务于赞助人权力架构的发展趋势,使图像的象征作用远远超过其再现的地理边界,而其源头则同文艺复兴时期的城市“名誉”观有着极大关联:艺术家们不仅通过重建历史“场所”彰显与历史名人或古罗马传统的联系,还将其体现在诸多艺术主题的“在地化”表现之中,“胜利”主题即为其中的重要代表。

图14:彼得·斯内尔斯,《1641年普雷斯尼茨围城》,1648年

随着城市自治力量的崛起和新地志学的发展,地理图像不再作为文本的附庸,以“在地化”的“城市肖像”彰显出各自在外部世界中的重要地位,而同这一时期政治中心、永恒之城罗马的关联,则形塑了诸多城市的早期历史[26],正如阿西西圣方济各教堂(Basilica di San Francesco d'Assisi)由契马布埃(Cimabue)绘制的“世界图景”,罗马不仅指代着整个意大利(Ytalia),更足以代表但丁笔下的“世界帝国”[27]。在锡耶纳市政厅、卡斯蒂廖内奥洛纳(Castiline Olona)的学院洗礼堂(Baptistery of the Collegiata)以及贡扎加家族府邸中,都绘有清晰的罗马地图或城市图景,以这座城市的昔日荣光来突显自身领土的不朽声名。

这种城市“名誉观”在以地图为主导的图像空间中达到顶峰,使“地图厅”(Sala del Mappamondo)在15世纪后的意大利不断出现,将本土的政治、经济决策与文化认知投射于世界图景之上,以地图与文本的紧密结合成为区域文化与历史知识的当代转译。而在这种对世界的感性塑造背后,正是地理学与制图学的巨大推动作用。

2、科斯塔《名誉的胜利》与《死亡的胜利》的图像程序

在上述城市背景下,科斯塔以对“罗马”的强调和“在地化”表现延伸出整个“胜利”图像的叙事逻辑。从地狱后方开始,观者的目光通过蜿蜒山路延伸至前方的“胜利”行列,进而汇聚于画面的视觉中心——圆形空间,以罗马地志图像突显出这座“名誉之城”的重要位置。而从《名誉的胜利》到《死亡的胜利》,观者再次以炼狱为“起点”展开相应的图像逻辑,以近似的路径抵达永恒的神圣天国,至此完成了整个“胜利”壁画的图像程序——“从地狱到天堂”的空间体系。

而《名誉的胜利》上方的地志图景则以中央的“创世纪”场景显示出“世界的初生时刻”,四周的系列历史事件作为人类历史的进一步延续,使整个圆形空间呈现出人居世界的诞生与发展。在两幅画面下方,多达11位本蒂沃意奥家族成员及社会各层代表参与其中的行进行列,以及后方影射博洛尼亚的狄斯之城,共同形成了特征鲜明的当下“现实”。但历史的进程并未止步于此,观者的目光最终通过死神手中的镰刀进入上方的“荣耀世界”,从而突显出天国在画面中的最高地位——未来,至此也在“胜利”壁画的画面中建立起“从历史到未来”的时间体系。

而在上述这一“图像时空”中,本蒂沃意奥家族始终占据着重要位置。

“乔万尼的光芒照耀着本蒂沃意奥,这一次是在罗马的凯撒的光辉下。”

在《名誉的胜利》上方,科斯塔表现的系列历史场景以一位人物军事力量的集中表现,使图像成为昔日罗马帝国的缩影——尤利乌斯·凯撒。而正如圣多纳托街的圣马可教堂(San Marco)大门铭文所示,这位罗马元勋在现实中的指向正是博洛尼亚的当任统治者——乔万尼二世,1487年,一篇围绕乔万尼的诗作在安尼巴莱的婚礼上发布:“……他在博洛尼亚,犹如奥古斯都在罗马”。因此,与其说科斯塔是通过凯撒再现罗马的军事力量,不如说是通过凯撒的军事力量,突显这位现世统治者的强大实力,并以“罗马”寄托城市的政治理想。而本蒂沃意奥家族则作为“胜利”游行的重要参与者,在永恒之城的庇佑下,见证甚至参与了图像中的“历史”。

正如科斯塔在《名誉的胜利》中的图像寓言,危机同样来自于罗马,1506年,教皇尤利乌斯二世(Julius II)进驻博洛尼亚,乔万尼二世垮台,曾数次震慑敌军的圣雅各伯圣殿的钟楼,也再未为这个家族响起过。

六、结语

虽然本蒂沃意奥家族的历史结束了,但地理图像在这一时期的发展才刚刚开始,它所代表的不仅仅是制图者的视野,更是整个中世纪和文艺复兴早期城市独立意识、个人主义思想的觉醒。1490年,科斯塔利用《凯撒的胜利》等图像对罗马游行传统的复兴,完成了《名誉的胜利》这一图像创造,用双重“在地化”表现建立起从地狱到天堂、从历史到未来的图像时空,以投向古代却立足当下的目光,映射着家族的历史和未来。17世纪,比利时画家彼得·斯内尔斯(Peter Snayers)以系列融合地图与军事场景的作品(图14)为自己赢得了声名,也许他未曾想过,在15世纪的意大利北方,一个家族礼拜堂中已经有了这样广阔的视野。

在中世纪晚期,奥古斯丁的“上帝之城”走向没落,“人之城”的声名与荣耀等待着几十年后的文艺复兴,但地理图像所具备的“形象的力量”已经出现,在本蒂沃意奥家族的见证下,科斯塔在这一时期的图像创造正是此后壮阔图景的一个开端。

注释:

①Brown, Clifford Malcolm, Lorenzo Costa,Columbia University, Ph. D., 1966, Fine Arts,University Microf i lms, Inc.,1967, P217-220.

②如“爱”的人格化身作为胜利者,像在卡比托利欧凯旋的罗马统治者般带领系列行队行进,队列中包括但丁、贝雅特丽齐以及凯撒和其他经典历史人物。Ernest H. Wilkins, The First Two Triumphs of Petrarch, Italica, Vol. 40, No.1 , Mar., 1963, P7-9.

③Ingrid Volser, The Theme in Italian Art: The Triumph of Death, Department of Art History,McGill University, Montreal, 2001, P30.

④Edith Wyss, A ‘Triumph of Love’ by Frans Francken the Younger; From Allegory to Narrative, Artibus et Historiae, Vol. 19, 1998,P50.

⑤Thorsten Marr, Die Erlösungsallegorie von Lorenzo Costa in S. Giacomo Maggiore in Bologna, Zeitschrift für Kunstgeschichte, 1991,P526.

⑥如佩塞利诺为美第奇创作的《名誉的胜利》曾被认为再现了“带有山川和城市的‘世界地图’(Mappamondo)般的图景”Cassone-Fronts in American Collections-II. Pesellino's Six Triumphs of Petrarch, The Burlington Magazine for Connoisseurs, Vol. 10, 1906,P68.

⑦Werner Weisbach, Trionfi, Mit Sechzig Abbildungen, G. Grote’ Sche Berlagsbuchhandlung, Berlin, 1919, P90-91.

⑧Thorsten Marr,P526.

⑨Liubov Marsov, Ikonografie fresky Triumf Fámy v kapliBentivogliů v kostele San Giacomo Maggiore v Bologni, Katolická teologická fakulta, 2015.

⑩Marcia Kupfer, P298.

[11]Philine Helas, The ‘flying cartographer.’ To the Federico da Montefeltro and Lorenzo de‘Medici dedicated work “Le septe giornate della geographia” by Francesco Berlinghieri and the image of the earth in the Florence of the Quattrocento, Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 2002,P281.

[12]克里韦利可能将此前由费拉拉大公波佐·德·埃斯特(Borso d’ Este)在德国定制第一幅托勒密世界地图木刻版画作为样本呈献给本蒂沃意奥家族赞助人。Marjo Nurminen, P143.

[13]1477年版的《地理志》收录了26张古代地图和现存版本中较为罕见的地理与天文图像。Marjo Nurminen, P139;在博洛尼亚之前,第一部拉丁文本托勒密《地理志》首先于1475年在维琴察出版,但并未收录任何图像。Gerald Roe Crone, P71.

[14]《圣经·创世纪》:“有河从伊甸流出滋润那园子,从那里分为四道”。

[15]最早提及曼坦尼亚的《凯撒的胜利》文本来自1486年埃科勒·德·埃斯特的信件。1489年曼坦尼亚写于罗马、回复弗朗切斯科·贡查加的信中再次提及这一作品。Jane Martineau,Andrea Mantegna, Royal Academy of Arts,London, 1992, P350.

[16]Charles Hope, I Trionfi di Cesare di Andrea Mantegna, A Casa di Andrea Mantegna, 2006,P295.

[17]Sheryl E. Reiss, David G. Wilkins, Beyond Isabella: Secular Women Patrons of Art in Renaissance Italy, Truman State University Press, 2001,P108.

[18]即一旦帝国在世界范围内的土地得到扩大——“胜利来临”,便可在地图上看到其这一“胜利”事件的发生地。Claude Nicolet, P111.

[19]该草图一度被认为出自卡帕乔(Carpaccio)之手,并保存在贝特森收藏(Bateson collection);后被J. Byam Shaw判定为科斯塔作品,收藏在科吉纳收藏(Colnaghi)。A.E. Popham, Drawings by Costa and Sebastiano del Piombo, The British Museum Quarterly,Vol. 10, Nov., 1935, P47.

[20]在凯撒胜利游行中展示“攻占的城市”图像的做法可能出自阿庇安(Appian),但曼坦尼亚同样可能参见比翁多的《胜利的罗马》相关章节。Jane Martineau, Andrea Mantegna, Royal Academy of Arts, London, 1992, P357.

[21]Mario Equicola, Chronica di Mantova.Giancarlo Malacarne, Le Feste del Principe,giochi, divertimenti, spettacoli a corte, Il Bulino edizioni d ‘arte, 2002.

[22]Thorsten Marr, P527.

[23]1471年,在博洛尼亚任教的古代学家乔万尼·马卡诺瓦完成了《古代收藏集》(Collectio Antiquitartum)抄本的制作工程(现收藏于普林斯顿大学),其中另有18页描绘了古罗马的各项景观,图像表现在博洛尼亚等地广泛传播。除此之外,马卡诺瓦以“胜利的罗马”为主题的著作还曾影响了曼坦尼亚《凯撒的胜利》创作,今已不存。Jane Martineau, P355.

[24]Jessica Maier, Jessica Maier, A “True Likeness”: The Renaissance City Portrait,Renaissance Quarterly, Vol. 65, 2012, P404.

[25]中世纪以罗马地图为代表的对河流的描绘上,常以圆形或环形的“线圈标记”(linecircle mark)指示河流源头,这一传统可追溯到古罗马制图。Annalina Levi and Mario Levi,The Medieval Map of Rome in the Ambrosian Library’s Manuscript of Solinus, Proceedings of the American Philosophical Society, Vol.118, 1974,P579.

[26](美 )保罗·M·霍恩伯格,林恩·霍伦·利斯:《都市欧洲的形成,1000-1994》,北京:商务印书馆,2009年,第21页。

[27]但丁在《世界帝国》中认为罗马是上帝所选中的城市,罗马帝国先于教会,且不受其约束。参见(意)但丁 著,朱虹 译:《论世界帝国》,北京:商务印书馆,1986年。