旅游扶贫效率评价模型构建及实证研究

——来自中国的经验证据

王松茂 ,郭英之

(1.山东农业大学经管学院,山东泰安,271018;2.复旦大学工商管理博士后流动站,上海200433;3.复旦大学旅游学系,上海200433)

1.引言

旅游业被称为朝阳产业、无烟产业,其在扶贫方面有着其他行业所无法比拟的优势[1]。世界各地一直都在致力于深挖旅游在扶贫方面的潜力,2011年旅游扶贫作为重要扶贫方式被写进我国的政府扶贫纲领性文件中——《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》。国务院印发的《“十三五”脱贫攻坚规划》提出了旅游扶贫的详细措施。然而,在各地旅游扶贫的实践过程中,却出现扶贫对象识别不够准确、扶贫措施针对性不强,扶贫项目和资金指向不准,旅游扶贫效率低下等问题[2]。2013年11月,习近平总书记提出“精准扶贫”要求。十九大报告中提出“以供给侧结构性改革为主线,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,提高全要素生产率”。因此,在旅游扶贫过程中,关注旅游扶贫效率问题,提升旅游扶贫精准程度变得尤为重要。

2.文献综述

国内外关于旅游扶贫的研究成果较为丰富。其中,国外相关研究主要集中在扶贫理论[3-6]、扶贫方式[7-11]、扶贫参与角色[12-15]、扶贫受益主体[16,17]、扶贫效果[18-20]等方面。国内旅游扶贫则主要关注旅游扶贫模式和路径[21-26]、旅游扶贫与社区居民感知态度[27,28]、旅游扶贫问题与对策[29-31]、旅游扶贫效应[32-34]等内容。

“效率”一直是经济学家们的研究热点。经济学的主题就是“效率”在《国富论》中被斯密表达的淋漓尽致[35,36],在国家提出“精准扶贫”的要求下,对旅游扶贫效率的研究刻不容缓,研究较多的旅游扶贫效益仅是简单评价旅游产出效果,并没有考虑即定投入成本下产出的效率。目前对旅游扶贫效率研究的文献较少,龙祖坤等将人均旅游综合收入与人均接待游客量作为投入指标,城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入与人均GDP等作为产出指标,运用DEA测算出武陵山区2009-2013年的旅游扶贫效率[37]。黄渊基在龙祖坤构建的投入产出指标体系增加了森林覆盖率和城镇化率两个产出指标,并结合生命周期模型评价了武陵山湖南片区20个贫困县(市、区)的旅游扶贫效率[38]。曹妍雪等运用三阶段DEA模型对我国2015-2016年民族地区实施旅游扶贫结果进行效率评价,并探讨了影响旅游扶贫效率的可能因素[39]。

目前,关于旅游扶贫效率的研究还存在以下不足:第一,现有旅游扶贫效率评价指标中的产出指标基本上由城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入与人均GDP等构成,然而这些指标是国民经济各部门共同产出的数据,并不能精准体现出旅游业扶贫产出效果。第二,旅游扶贫过程应包括旅游业发展要素投入到旅游业发展水平的产出再到旅游业扶贫效益产出的过程。现有研究只分析旅游业发展水平到旅游扶贫效益产出的一个过程。第三,现有研究基本是对旅游扶贫效率的总体评价,缺乏对各投入要素单因素效率测度,忽视了不同投入要素的贡献程度。

鉴于此,本研究聚焦于中国省际旅游扶贫效率问题,将旅游扶贫效率测评分为两个阶段,运用数据包络分析(DEA)及其改进方法进行综合效率及各投入指标单因素效率测度,并深入分析其具体原因,在此基础上提出相关对策建议。本研究的贡献在于:第一,建立旅游扶贫效率两阶段评价模型,研究了旅游业发展投入要素转化效率及旅游业扶贫转化效率,分别定为旅游扶贫效率第一阶段和旅游扶贫效率第二阶段。第二,建立了合理的旅游扶贫效率评价指标。本研究旅游业产出的经济效益和就业效益是从总行业产出中剥离出来,增强了旅游扶贫效率测算的精准性。第三,运用DEA改进方法对旅游扶贫效率进行单因素效率测度。判断不同投入要素使用效率的差异,找出旅游扶贫效率的关键投入因素,这使得旅游扶贫效率提升研究具有很强的针对性和可操作性。

3.模型设定

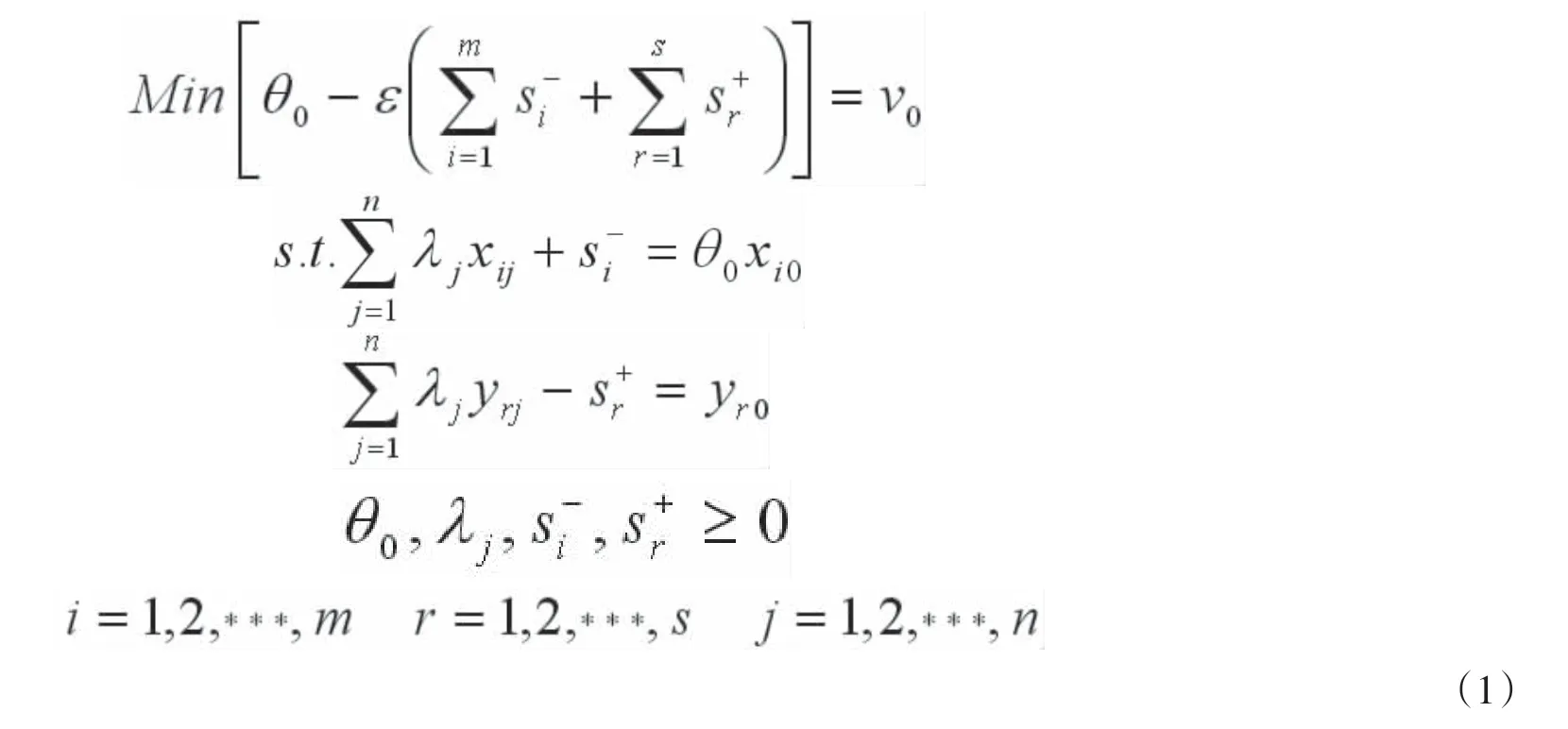

数据包络分析(DEA)是评价具有多个投入与产出的决策单元相对有效性的一种系统分析方法[40]。DEA具有不需考虑投入产出之间的生产函数、可以处理不同类型的数据、不需预先估计任何参数与权重等优点。DEA中的CCR模型是对“规模收益不变”假设下的决策单元有效性评价,其基本原理是:假设有n个决策单元,各决策单元有m 种投入(i=1,***,m;j=1,2,***,n),s 种产,对于某个选定的DMU0,判断其有效性模型的CCR对偶规划可表示为:

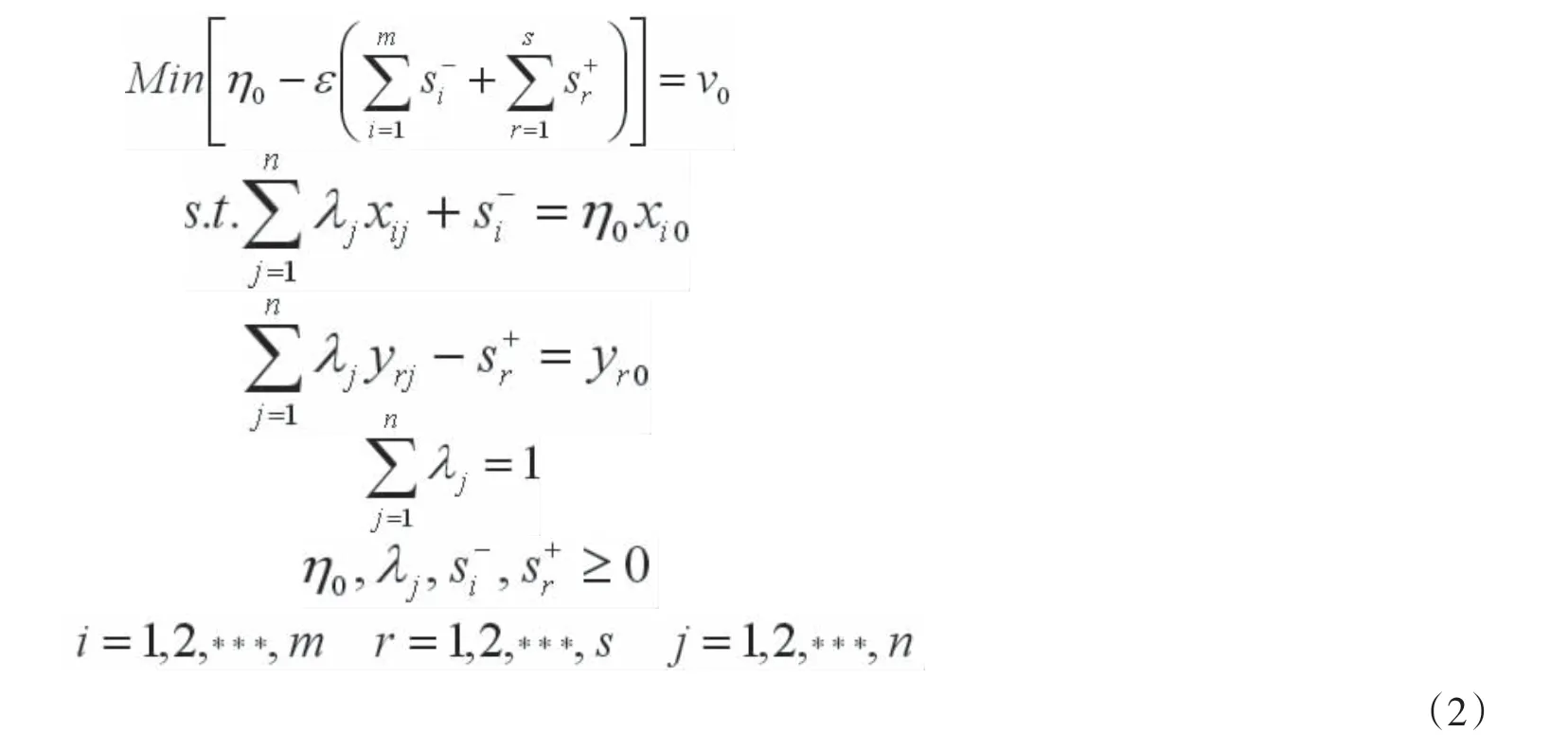

DEA中的BCC模型是对“规模收益流动”假设下的决策单元有效性评价,其表达式为:

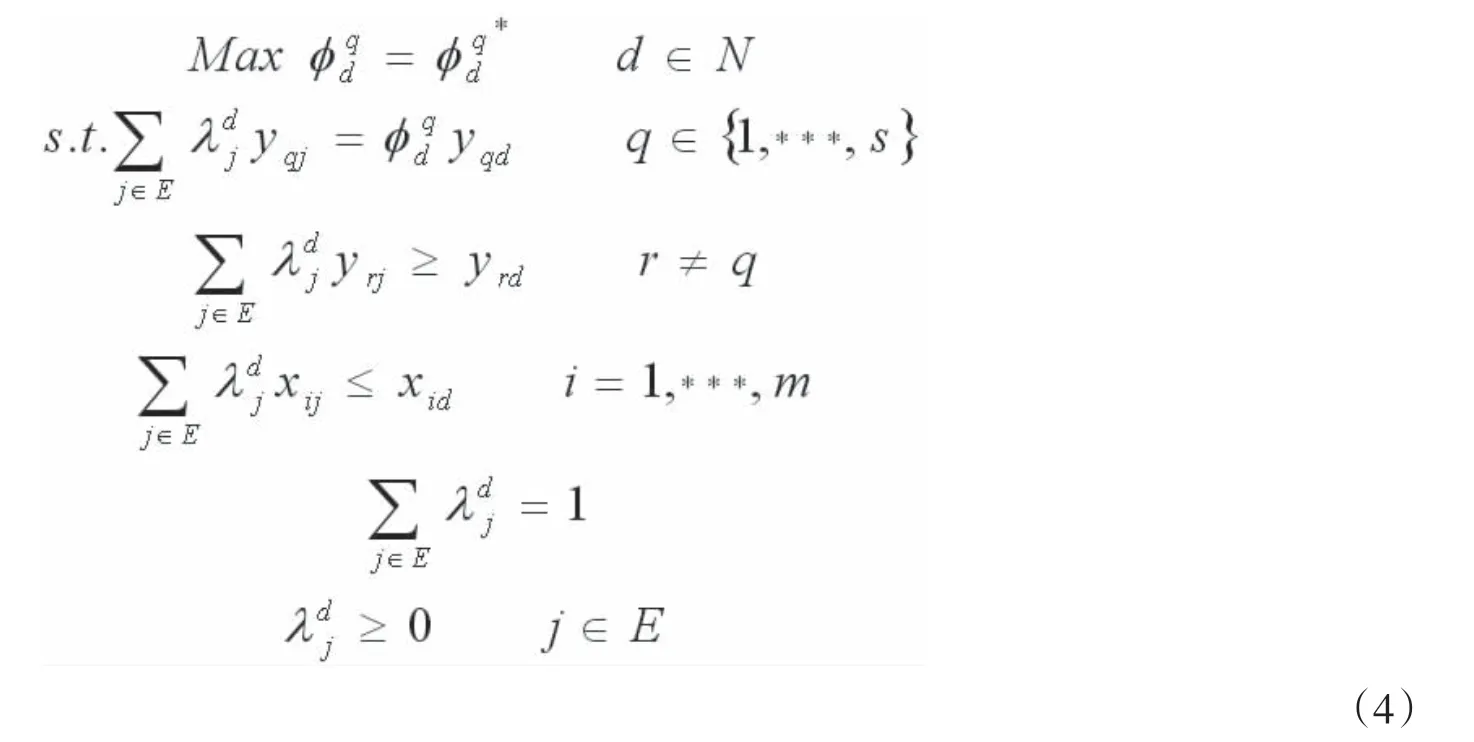

对于第q个产出变量:

其中,和分别代表由式(2)中BCC模型计算得到的有效DMU和非有效DMU的下标集。本文采用式(1)和式(2),从技术效率、纯技术效率和规模效率来全面评估旅游业扶贫效率。通过纯技术效率值可反映旅游业的资源配置能力与创新管理水平,通过规模效率值可反映旅游业扶贫是否达到最佳规模状态。运用式(3)和式(4)对非VRS有效的省份进行单因素效率测度,以确定非VRS有效省份影响旅游扶贫效率的关键因素。

4.指标选取与数据

旅游扶贫过程应包括旅游业发展要素投入到旅游业发展水平的产出再到旅游业扶贫效益产出的过程,即旅游业投入产出过程与旅游业产出转化旅游扶贫效益两个子过程。因此,旅游扶贫的效率评价也分为两个阶段:旅游业发展效率评价与旅游业产出扶贫效益的效率评价。

图1 旅游体系效率评价的两阶段模型

第一阶段,旅游发展效率评价。关于旅游业发展的投入指标,有选取“旅游业固定资产原值、旅游业从业人员数”[43],有选取“旅行社数量、饭店数量、旅游企业固定资产、旅游从业人员”[44],有选取“土地面积、固定资产投资、景区从业人数及经营支出”等[45],本文在德尔菲专家咨询的基础上选择“A级景区数量、旅行社数量、客房数量、旅游固定资产投资”4个变量作为旅游产业的投入变量,“A级景区数量”表示旅游产业资源吸引力,“旅行社数量”表示旅游产业服务能力;“客房数量”表示旅游产业接待能力;“旅游固定资产投资”经过以2012年为基期的固定资产价格指数进行调整表示旅游产业投资规模。旅游业发展的产出指标目前基本上是选取“旅游综合收入”和“旅游接待人数”两个指标[43],本文亦选取这两个指标作为旅游产业的产出变量。旅游综合收入为国内旅游收入和入境旅游收入之和,经过以2012年为基期的CPI平减指数调整,表示旅游产业经济产出;旅游接待人数为国内旅游接待人数与入境旅游接待人数之和,表示旅游产业规模产出。

第二阶段,旅游业产出扶贫效率评价。第一阶段的旅游产出指标即为第二阶段的投入指标。为了更精准地测算旅游业产出扶贫效率,需将旅游业产生的扶贫效益从国民经济各部门共同产出的数据剥离出来,目前有学者将旅游业总收入与GDP之比视为旅游业的经济贡献率[34],运用同等替代思想,以旅游贡献率替代人均可支配收入中来自旅游收入的比例,从而可以计算出人均可支配收入中旅游业的贡献额。本文计算出各省的农村居民人均可支配收入旅游贡献额和城镇居民可支配收入旅游贡献额来表示旅游业产生的经济效益,上述可支配收入均经过以2012年为基期的CPI平减指数调整。选用旅游业从业人数(万人)表示旅游业产生的就业效益。

本文选取2012-2016年中国31个省(市、自治区)上述投入产出指标,以上数据均来源于《中国统计年鉴》、《中国旅游年鉴》和各省统计年鉴。①本研究的样本未包括台湾省、香港特别行政区、澳门特别行政区。

5.效率评价

5.1 总体效率评价

5.1.1 第一阶段总体效率评价

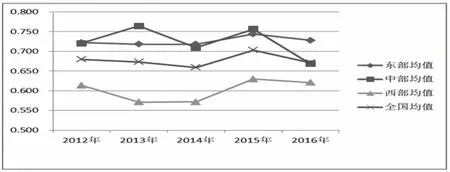

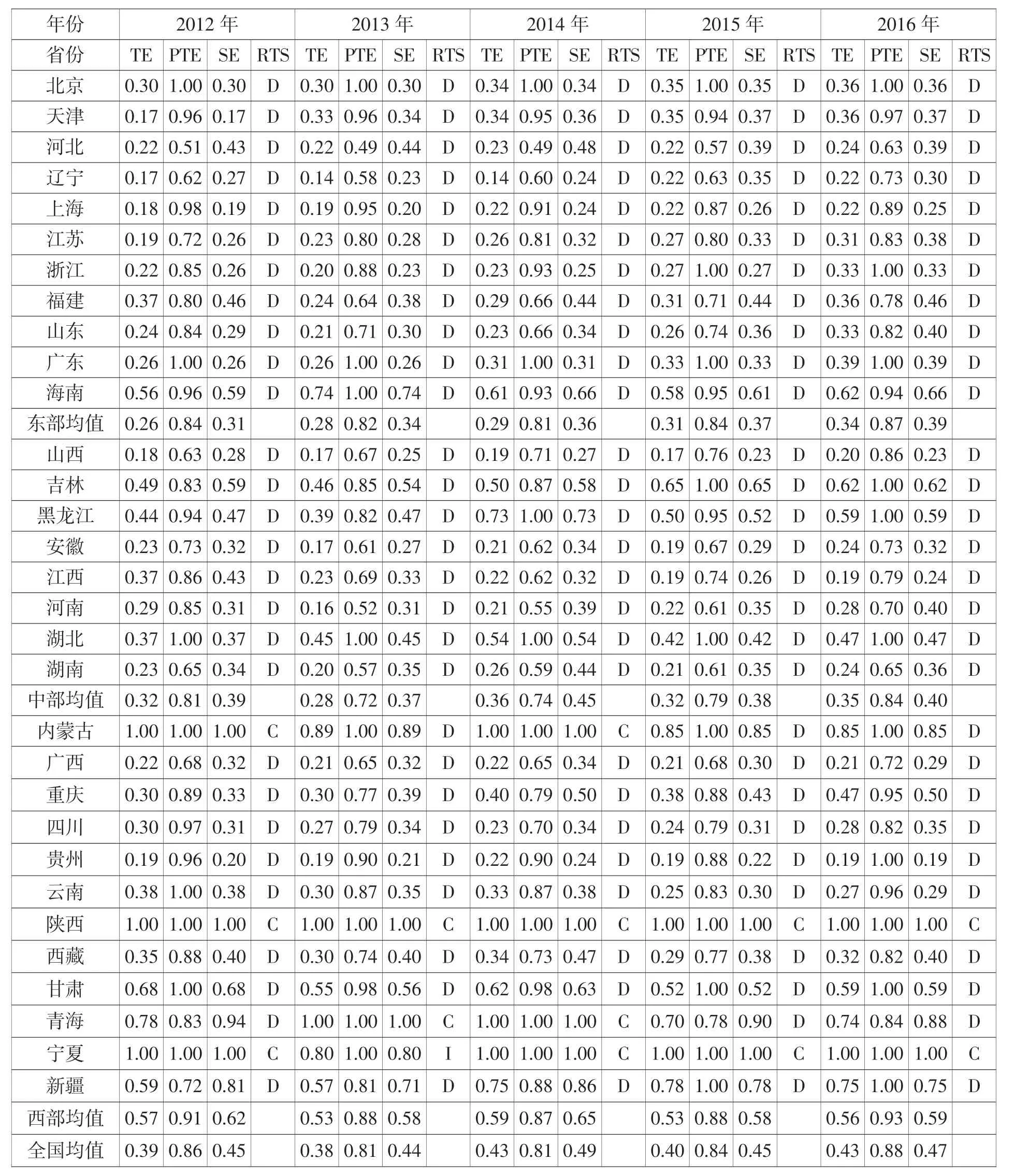

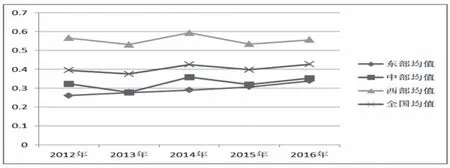

第一阶段测评旅游发展效率。2012-2016年全国旅游发展综合效率均值较低,在0.68上下波动,总体上变化幅度较小,呈现一种“降升降”的变化趋势,由2012年的0.68降至2014年的0.66再升至2015年的0.70再降至2016年的0.67。五年间全国旅游发展的纯技术效率均值为0.82,旅游发展规模效率均值为0.84,表明全国旅游业发展的纯技术效率和规模效率均偏低,分别有0.18和0.16的提升空间。其中,第一阶段的东中西部各省区及总体效率评价如表1。

首先,东部地区共11个省市,2012-2016年间该地区的旅游发展综合效率均值为0.73,高于全国均值,居于全国第一位。五年间东部地区各省旅游发展综合效率均值总体呈上升趋势。2012-2016年天津、辽宁、上海三地的旅游发展综合效率均值、纯技术效率值和规模效率值都等于1,表明这三个省市在旅游业的资源配置与管理方面具有较高水平,资源投入也达到了较好的规模。北京、广东、山东三省的旅游产业效率均值均高于东部地区的效率均值,在全国范围内也属于相对较高水平。河北、江苏、浙江、福建、海南5个省份的旅游产业效率均值均低于东部均值,其中河北、福建、海南这三个省份旅游发展效率值低主要是旅游发展纯技术效率低造成,而江苏、浙江两省旅游发展效率低则主要是由于规模效率低导致的。

其次,中部地区共有8个省份,2012-2016年间该地区旅游发展综合效率均值为0.72,高于全国均值,居于全国第二位。五年间该地区旅游产业发展综合效率变化幅度较小,总体呈下降趋势。山西省近五年来旅游发展综合效率均值上升幅度较大,其中2014-2016年旅游发展效率均达到有效,高于全国大多数地区。近几年来,山西省出台了《关于促进旅游业改革发展的意见》、《山西省旅游发展大会申办暂行办法》等一系列政策极大地提升了山西省旅游发展效率。吉林、黑龙江和江西的旅游发展效率均值较低,由数据显示这主要是由于纯技术效率值较低所导致,表明三省旅游业发展的管理水平和技术配置等方面仍有较大的提升空间。

再次,西部地区共有12个省区,2012-2016年间旅游发展综合效率均值仅为0.60,低于东部地区和西部地区的均值。值得欣喜的是五年间该地区旅游发展综合效率均值有小幅上升趋势,但各省区却存在发展不平衡现象,重庆、四川、贵州三地的旅游发展效率均值都等于1。内蒙古、广西、云南、西藏这四个省份旅游发展效率均值处于全国中等水平,陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆这五个省区旅游发展效率均值处于全国较低发展水平,严重拉低了西部地区的旅游发展效率整体均值。云南、甘肃两省的纯技术效率值不到0.5,表明两省旅游业发展的管理水平和技术配置等仍需大幅提高,陕西、青海、宁夏三省的旅游发展规模效率均值是0.3左右,表明三省的旅游业发展的实际规模与最优规模存在较大差距。

图2 全国各地区旅游扶贫第一阶段效率均值变化趋势

5.1.2 第二阶段总体效率差异分析

第二阶段测评旅游业产出扶贫效率。2012-2016年间全国旅游业产出扶贫效率均值仅为0.4,全国仅有7个省市的旅游业产出扶贫效率在0.5以上。五年间全国旅游业产出扶贫纯技术效率均值为0.84,说明全国旅游业扶贫的技术应用和管理水平相对较高,而全国旅游业产出扶贫的规模效率均值仅为0.46,显示全国旅游业产出扶贫效率不理想主要是规模效率低造成,全国旅游产业扶贫的实际规模远未达到扶贫的最佳规模。其中,第二阶段的东中西部各省区及总体效率差异如表2。

首先,2012-2016年间东部地区的旅游业产出扶贫效率均值仅为0.29,远低于全国均值。五年间东部各省市的旅游业产出扶贫纯技术效率均值为0.83,五年间旅游业产出扶贫的规模效率的均值仅为0.35,东部地区的旅游业产出扶贫效率较低也主要是由于规模效率低造成的,表明东部地区有很多资源未得到有效利用且规模效益难以发挥。从规模报酬来看,五年间东部地区各省份全部都是规模报酬递减,其投入相对过剩,资源未得到充分利用。海南省的旅游业扶贫转化效率均值是0.62,为东部地区最高,近些年海南省推行“旅游+扶贫”模式,使许多贫困山村蜕变脱贫,旅游扶贫开发工作表现较为突出。东部地区旅游业产出扶贫效率均值最低的是辽宁省,仅为0.18,出现旅游业扶贫纯技术效率和规模效率双低现象。

其次,2012-2016年间中部地区的旅游业产出扶贫效率均值为0.33,小于全国均值。五年间中部各省的旅游业扶贫纯技术效率均值为0.78,表明中部地区旅游扶贫技术水平和旅游扶贫管理水平等低于东部地区。五年间中部地区旅游业产出扶贫规模效率的均值仅为0.40。从规模报酬来看,五年间中部地区各省份也都是规模报酬递减,说明其投入相对过剩,资源未得到充分利用,旅游扶贫产业规模不合理导致旅游业产出扶贫的转化效率较低。河南、湖南、安徽等省份是属于纯技术效率与规模效率双低的省份,其余省份主要是旅游扶贫规模效率均值较低。

表2 省际旅游扶贫第二阶段效率及其分解(2012-2016年)

再次,2012-2016年间西部地区旅游业产出扶贫效率均值为0.56,旅游业产出扶贫的纯技术效率为0.89,旅游业产出扶贫的规模效率为0.60,上述指标均高于全国均值。五年间西部地区的旅游业产出扶贫效率出现了两极分化现象,内蒙古、陕西、青海、宁夏等省份的扶贫效率均值达到0.8以上,旅游扶贫效率较高。其中陕西省的旅游业产出扶贫效率均值达到了1,其纯技术效率均值和规模效率均值也都为1,这表明陕西省旅游扶贫管理水平及技术应用均达到较高水平,规模效益也得到了较好的发挥,陕西省旅游扶贫达到了最佳规模状态。广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏和甘肃的旅游扶贫转化效率低也主要是由规模效率值低造成的,从规模报酬来看,广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、甘肃、新疆8个省市的规模报酬递减,表明这8个省份投入相对过剩,资源未得到充分利用。

图3 全国各地区旅游扶贫第一阶段效率均值变化趋势

5.2 两阶段单因素效率评价

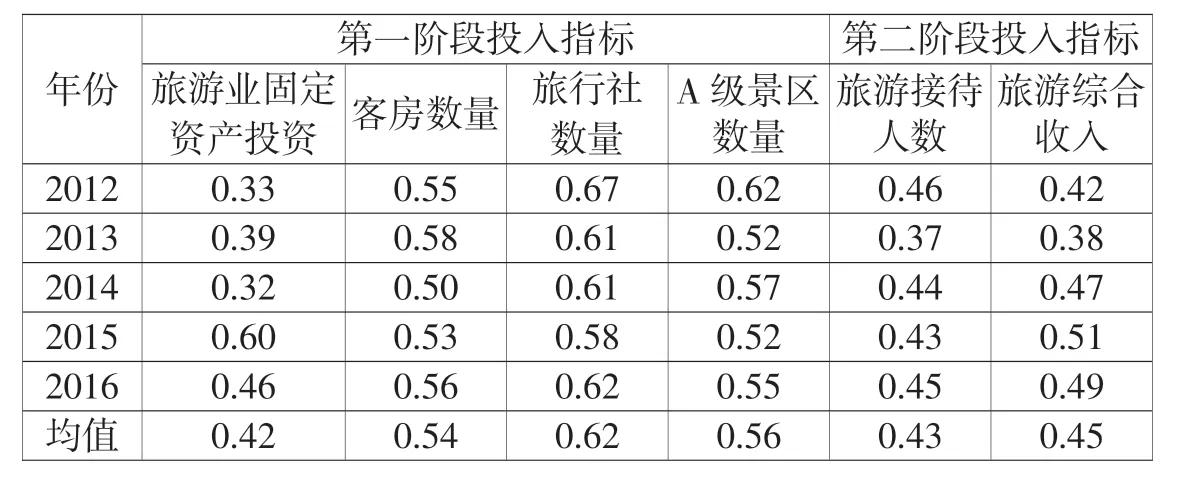

根据式(3)和式(4),对非VRS的有效因素在第一阶段与第二阶段的单因素效率进行测度,结果如表3和表4所示。

表3 各阶段非VRS有效省份单因素效率测度结果

第一阶段,大多数的省份为非VRS有效。五年间旅游扶贫第一阶段四个投入指标的单因素效率均值较低,表明旅游扶贫第一阶段四个投入指标效率具有较大的提升空间。其中旅游业固定资产投资单因素效率均值最低,仅为0.42,这意味着各省份的旅游扶贫第一阶段固定资产投资相对过剩现象严重,固定资产投入资金没有得到合理配置,资金没有发挥有效作用。客房数量单因素效率也较低,均值仅为0.54,可能的原因主要有两个:1.传统的酒店服务供给模式与游客日益增长的多样化和个性化需求产生了供需矛盾;2.越来越多的游客出行选择民宿居住,这里的客房数量没有统计民宿房间数量。旅行社数量单因素效率的均值为0.62,随着智慧旅游的发展和私家车保有量的增加,选择自助游类型的游客越来越多,旅行社的聚集旅游服务供给的作用逐渐弱化。同时,目前我国旅行社存在严重的“零负团费”、“同质化竞争”等不良现象,提升旅行社单因素效率任重道远。A级景区数量单因素效率的均值为0.56,表明我国旅游景区改善潜力巨大,目前我国旅游景区主要存在“主题雷同”、“产品重复”、“游客参与程度低”等问题。

第二阶段,大多数的省份也为非VRS有效。五年间各省份无论是旅游接待人数还是旅游综合收入的单因素转化效率均值均低于0.5,说明各省市大部分旅游业产出扶贫效率仍处于较低水平,同时也表明旅游综合收入和旅游接待人数这两个因素的扶贫转化效率仍有较大的提升潜力。造成旅游接待人数单因素扶贫效率低的主要原因有:1.我国旅游产品供给结构不合理、供给质量不高等特点导致人均旅游消费水平较低,经济带动效应不足;2.旅游业是关联性较强的行业,一些旅游者的消费并未统计到旅游经济收入中。旅游综合收入单因素扶贫效率低说明我国旅游业扶贫的精准程度不高,目前我国旅游扶贫实践中普遍存在“当地旅游发展项目把大多数贫困人口排斥在外”、“缺乏有效地动态管理,缺乏对旅游扶贫进行有效的监督和管理”、“旅游漏损严重”等问题[2]。

6.结论与建议

本文建立旅游扶贫效率两阶段评价模型,运用DEA方法对2012-2016年间中国旅游业扶贫效率进行评价。结果显示,无论是旅游业发展效率还是旅游业产出扶贫效率均不理想,尤其是旅游业产出扶贫效率,深入研究发现其低效率既是由于纯技术效率的无效,更是由于规模效率的无效,这表明中国旅游业扶贫效率无论是在技术应用水平、管理水平、规模效益等方面都需要大幅的改善。本文继续运用DEA改进方法对五年间非VRS有效省份进行了投入指标单因素效率测度,结果显示,绝大多数投入要素的效率都偏低,原因主要有:旅游固定资产投入资金配置不合理,旅游产品存在供需结构性矛盾、旅游扶贫精准程度较低等。因此,提升旅游业扶贫效率可以从以下几个方面进行:

第一,提升旅游业纯技术效率和规模效率。努力学习国内外旅游行业先进管理经验,实现管理效益最大化;构建旅游科技创新体系,增加旅游业的科技含量,提升旅游业纯技术效率。科学判断出旅游业发展的最佳规模,提高旅游业发展的规模效益。

第二,深化旅游产品的供给侧结构性改革。各省份应以游客消费需求为导向,立足自身优势,不断开发出具有个性化强、参与性好、选择性多、独特性显著的新型旅游产品,逐步优化旅游产品供给类型,提高旅游业人均消费水平,增加旅游业收入。

第三,构建完善的旅游精准扶贫管理机制。建立旅游扶贫目标对象及旅游扶贫项目识别机制,精确旅游扶贫帮扶的瞄准度;建立全方位的旅游扶贫帮扶体系,加大旅游扶贫帮扶力度;建立跨区域多元的旅游扶贫协调机构,完善旅游扶贫实施监管。