反切考

——理解“俗所谓反切二十七字”*

□

引言

在《训蒙字会》卷首的《谚文字母》中,记述了一句话“俗所谓反切二十七字”。在此,将谚文,即韩字看作反切。《切韵》《广韵》《古今韵会》《集韵》等几乎所有的传统韵书中都用反切注音汉字,但目前在韩国学界对于反切的深入研究几乎没有。

韩国学界仅仅知道反切起源于佛教毗伽罗论,是梵语的汉字标记,即用两个已知的汉字给另一个汉字标音。作者曾多次强调,古代印度的毗伽罗论传入中国,发展成声明记论,也就是声明学,它也是中国声韵学的基础,而朝鲜的反切也正是从声韵学理论中衍生出来的。①郑光:《毗伽罗论与训民正音——以韩字受波你尼的〈八章〉理论影响为中心》,《韩国语史研究会》2016年第2期,第113—179页。作者再次强调了这种主张,认为韩字的发明并不是英明的世宗大王创造的奇迹。②郑光:《八思巴文字》,《韩字与东亚文字》2015年第1期,第197—257页。世宗大王并非运用自己的神通创造了世上独一无二的文字,而是与当时的学僧一起研读了佛教的毗伽罗论,并据此创制出了科学的文字。同样反切也是毗伽罗论的产物。③据《八思巴文字》所称,《韩字的发明》中用崭新的视角考察了训民正音的制定。此书曾一时遭到韩国学术界的很多批判与反驳,但是2016年6月本书在韩国文化体育观光部及韩国出版文化振兴院主办的世宗图书学术中评为优秀学术图书,此后逐渐得到学术界的认可。众所周知,汉字是表意文字,因此只看汉字很难知道它的实际发音。“六书”中指出汉字的形成法之一是谐声,即汉字的一部分是此汉字的发音,但汉字基本是以象形或者指事的方法形成,会意、转注、假借的方法也不少见,所以只根据汉字很难了解其发音。

汉字是用来标记像汉语一样语法形态大部分依靠语序的孤立语言而创制的文字。因此汉字不适用于标记韩国语等黏着语和梵语、英语等屈折语。汉字用来标记非孤立语时会产生很多问题。如韩国语需要用汉字添加表示口诀助词(又称“吐”)来标记黏着语中的语法形态,以此补充。

同样,在佛经汉译中,将梵语翻译成汉语时,用表意文字的汉字标记表音文字的梵文时产生了很多问题,因为梵语和汉语的语法结构不同。虽然梵字和汉字都是以音节为单位的文字,但是前者是表音文字,后者却是表意文字。

汉字一般由形、音、意三部分构成,一个汉字具有文字形态、相应的发音及字义。在中国历史上通过这三种要素编纂了字典,即根据汉字的形态排列汉字,解释发音及字义的“字书”;根据发音对汉字分类并解释汉字的字形与字义的“韵书”;根据意思对汉字分类并介绍汉字的发音与字形的“类书”。

根据藤本幸夫(Fujimoto Yukio)著作所称,类书是根据字义归类相似的汉字编纂而成的字典。①藤本幸夫:《龙龛手镜研究》,首尔:高丽大学出版社,2015年,第98—134页。它始于周公的著作《尔雅》。但是根据欧阳修的考证,《尔雅》始于周代,历经汉代编纂而成的类书。《尔雅》可分为天文、地理、人事、音乐等几个类别,根据这些不同的类别排列相应的汉字,解释其字义并注音。从周到汉代,《尔雅》通过引用许多经书的笺注编纂而成,因此才能形成其体例。这种类书也被后世称为类解。

字书根据汉字字形、部首②郑光:《关于高丽本龙龛手镜》,《国语国文学》2012年第161期,第237—279页。将汉字拆解,将其基本字称为部首。但是各著作的划分并不一致,《说文》中分为540部,唐代张参在《五经文字》中分为160部,明朝赵为谦在《六书本义》中分为360部。但在梅鼎祚的《字汇》中首次将每部的顺序或部中的顺序删掉,按照笔画的多少排列并归类合并成240部。之后《正字通》《康熙字典》等沿用此方法。及偏旁归类汉字,后汉许慎所编的《说文解字》被视为最早的字书。③同上,第237—279页。《说文解字》是后汉的许慎于公元100年左右编写而成,收录小篆体汉字9 353个。清代段玉裁的注释较有名,但由于对甲骨文字缺乏了解,也有错误。类书、韵书、字书三种类型的字典在过去历史上起到汉语辞典的作用。这与我们所熟知的表音文字词典,即以罗马字母顺序排列或韩字顺序排列的字典不同。《说文解字》之后,到南朝梁的顾野王编纂的《玉篇》(30卷)为止,字书得到很大发展,并逐渐普及。④同上。实际上《龙龛手镜》中不仅引用了《说文解字》和《玉篇》,而且还引用了后晋汉中佛门可洪僧人的《臧经音义随函录·30卷》与唐代太原处士郭迻的《音诀》等佛教字典。之后唐朝孙强增补《玉篇》,宋朝陈彭年等再次修订,普及于世。宋朝徐铉所著《校定说文》(30卷)与其弟徐锴所著《说文系传》(40卷)、《说文解字韵谱》(5卷)等字书之后相继问世。

韵书与类书不同,它依据汉字的发音,即字音归类相似的汉字并阐释其字形和字义。作为一种按发音分类的词典,最早有魏朝(220—265)李登编纂的《声类》(10卷)与晋朝(265—316)吕静编纂的《韵集》(5卷),但已经失传。另外南北朝(5—6世纪),刘宋朝的周颙著有《四声切韵》(420—479),南齐沈约著有《四声谱》(479—502),北齐阳休之著有《韵略》(550—577),但也均已失传。现存最早的韵书是隋代陆法言的《切韵》。⑤金完镇、郑光、张素媛:《国语学史》,首尔:韩国放送大学出版社,1997年,第104—106年。特别是到了《说文解字韵谱》,韵书与《玉篇》即字书与韵书相结合的字典开始流行。徐锴的《说文解字韵谱》不仅将汉字按照部首和笔画分类,还用四声区分,按顺序编撰,结合了韵书和字书。因此后来韵书中将《玉篇》作为索引添加进去,字书中将韵图作为便览补充,这种字典日益流行。元代阴时夫的《韵府群玉》最为具有代表性。⑥同上。

从汉字多种类型的字典中可以看出,用于标记汉字发音的反切法可以追溯至佛教开始传入的后汉时期。后来反切法的使用逐渐扩大,隋代编写了韵书《切韵》,到了唐代,《唐韵》中的反切法广泛普及。最后到了宋代的《大宋重修广韵》(以下简称《广韵》)将反切上字作为声母,反切下字作为韵母,以此来排列汉字,并将汉字的声韵规定为声母36个,分208韵。这36个声母和208个韵母在中国声韵学中被公认为传统声韵。

那么反切是什么样的注音法呢?这种标音方法的理论来自何处?“俗所谓反切二十七字”又是指什么呢?如果将谚文看作反切,那么是否意味着将韩字看作发音符号?本文将会就这些问题展开探讨。

一、古代印度的毗伽罗论与半字论

人类认识语言大部分是通过与其他不同语言的接触。随着佛教传入中国,佛经中的梵语接触到了汉语。许多语言学研究都来自于两个语法结构不同的语言之间的互动,特别是因为古印度的语音学和语法学高度发达,在与古老的梵语相接触的过程中,中国逐渐明白了许多有关汉语的语言学问题。

首先,在考察反切之前,让我们一起来了解一下古代印度发达的悉昙,即半字论与满字论以及毗伽罗论,并介绍一下它们分别是什么样的理论。①佛经《大般涅槃经》中多次提到半字论与满字论。《涅槃经》记述了佛祖涅槃,以多种法身常住不灭。一切众生都有佛性。这部经书具有大乘思想的精髓。不论是大乘还是小乘,《涅槃经》被认为是现存的各种一般佛经当中份量最多,内容最丰富的《大般涅槃经》。据西蕃的沮渠蒙逊所述,昙无谶(又名昙摩谶)永初二年(421)汉译的《大般涅槃经》40卷是旧译的北本,此外还有刘宋时期(420—443)慧严新译的南本。法显在北本与南本的基础上又参考《佛说大舨泥洹经》,从头开始把模糊的部分以及翻译时出现的错误重修,最终完成了从第1品——序品到第25品的内容。其中在第3品内容中详细解释了半字文与满字文。

公元前6—7世纪左右,在古印度,研究圣典《吠陀》(Veda)中的梵语的毗伽罗论非常发达。作者指出,毗伽罗论属于佛教中的外智。外智(bāhyajnanam)指的是旁门左道的知识,是从佛法之外(外道)的邪法中获得的知识。在与世亲相关的《金七十论》中有这样的表述②郑光:《关于在朝鲜半岛刊行的佛经玉册》,《朝鲜学报》2016年第238期,第35—79页。③世亲是指在唯识学领域留下许多著述的佛僧婆薮盘豆(Vasubandhu)。婆薮盘豆在以旧译为天亲,新译为世亲,是北印度富娄沙富罗国婆罗门出身的帝释天(骄尸迦)的二儿子。:

何者名为智?智有二种:一外智,二内智。外智者,六皮陁分:一式叉论,二毗伽罗论,三劫波论,四树底张履及论,五阐陁论,六尼罗多论。此六处智名为外。④对此,《大般涅槃经·卷21》记述:复有不闻,所谓一切外道经书:四毗陁论、毗伽罗论、卫世师论、迦毗罗论、一切咒术、医方、伎艺、日月博蚀、星宿运变、图书谶记,如是等经,初未曾闻秘密之义,今于此经而得知之。文意为另因有无法听到的,四毗陀论、毗伽罗论、卫世师论、迦毗罗论、呪术、医方、伎艺、日食月食、星宿运行、图书、谶记之类都是旁门左道的经典。之前没有听过的密意,都从这些经典中得知。

文意为:什么是知识?知识有两种,一是外智,二是内智。外智分为六皮陁经,即帮助理解吠陀圣典的学问。一是式叉论,二是毗伽罗论,三是劫波轮,四是树底张履及论,五是阐陁论,六是尼罗多伦。这六种就是外智。

从《金七十论》和《大般涅槃经》(卷21)的解释中可以看出,毗伽罗论是为了帮助理解鸠摩逻多的吠陀经典和佛经而学习的辅助性学问。在唐代三藏法师玄奘的传记《大唐大慈恩寺三藏法师传》(以下简称《三藏法师传》)中,毗伽罗论(Vyākaraa,毘耶羯剌喃)被汉译成记论或声明记论。声明记论中的声明是五明(pañca-vidyā sthāna)之一,五明来自于五种学问或技艺,这里的“明”意指明白所学。⑤《毗伽罗论与训民正音——韩字受波你尼〈八章〉理论的影响》,第113—179页。五明又被分为内五明(佛教徒的学问和艺术)与外五明(世俗一般的学问和艺术)。第一声明是研究语言与文字的语法学,属于内五明。五明的第二工巧明意在阐明所有技术、工业、算数与历法,第三医方明研究医学,第四因明是分辨真假的逻辑学,第五内明意在阐述自己宗派宗旨,佛教的三藏12部教法属于内明。

七世纪中叶,出生于印度并将《离垢慧菩萨所问礼佛法经》翻译成汉语的古代印度学僧那提(汉语名:福生)精通毗伽罗论,他将《唯师子庄严王菩萨请问经》和《阿陀那智呪经》翻译成汉语。他于唐高宗六年(655)来到长安,带来佛经的经、律、论1 500余部。①那提是指北印度僧人呐堤(Nadii,梵语的江或、水之意)。他又被称为Funyopāya,翻译成汉语是“福生”。他收集了1 500多部佛经,来到中国,唐高宗六年(655)到达长安,受皇命在大慈恩寺传授佛法。受皇命在大慈恩寺与玄奘共同居住,同时集中精力翻译佛经。从《大唐西域记》的记事中可以确认三藏法师玄奘也学习了声明学。②《毗伽罗论与训民正音——以韩字受波你尼的〈八章〉理论影响为中心》,第113—179页。

《宝行王正论》“出家正行品”第五中记述道:“如毗伽罗论,先教学字母,佛立教如此,约受化根性。”即通过毗伽罗论,先学习字母文字,再学习佛教的教理。这里所说的字母就是指半字论,又或者是悉昙中所称的语音音韵及标记语音的文字。③悉昙(siddham)一词本意为完成,它是在sidh的过去受动分词siddha一词的中性名词的主格单数语尾添加m而形成,即一个半字变成满字。

《三藏法师传》中出现的半满二教也被称作半满教或半满二字教,指的就是半字论和满字论的教育。半字论的“半字”原来是指梵语的文字,即梵字的辅音(体文)与元音(摩多),而满字教的“满字”则指合成文字的辅音与元音,也就是悉昙中所说的音节文字。毗伽罗论中,悉昙章是教授文字字母的半字教,满字教是指以音节为单位的梵字的研究和毗伽罗论整体,即像音韵和语法的区别一样,半字教研究音韵,而毗伽罗论研究音韵合成之后出现的各种语言单位。

半字教本意是指帮助理解梵语音韵和音韵之间相结合而产生的梵字的有关教育。如:

迦叶菩萨复白佛言世尊云:何如来说字根本?佛言:善男子、说初半字、以为根本、持诸记论、咒术、文章、诸阴、实法,凡夫之人学是字本、然后能知是法非法。迦叶菩萨复白佛言:世尊所言字者、其义云何? 善男子有十四音、名为字义。所言字者、名曰涅槃。常故不流、若不流者则为无尽:夫无尽者、即是如来金刚之身、是十四音名曰字本。④《大般涅槃经·卷八·文字品》。

译文:迦叶菩萨对佛祖再次提问说:“世尊,什么是如来所说的字的根本?”佛祖回答说:“善男子,一开始说半字,以此为根本,记录所有言论,咒术,文章和五音。凡夫俗子学习这半字的根本,才知道什么是法与非法。”迦叶菩萨又问:“世尊,您说的字是什么意思呢?”佛祖答道:“善男子,有十四音是字的意思,它的意思是涅槃。它是永远存在流动而不变,如若不流动,就是无限。无限就是如来的金刚之身,这十四音就是字的根本。

这里所说的14音是指梵字的摩多,即标记元音的文字。摩多与指辅音的体文相结合形成音节,梵字大体上是一个音节构成一个字,属于音节文字。⑤梵字的各种书写法中,我们较为熟悉的是Siddhamātrikā,也就是悉昙文和天城体(Devanāgarī)。天城体最为普及,现在印地语使用的就是天城体。《大般涅槃经卷·卷八·文字品》接着在下文中对摩多进行了具体解释。他以“恶[a]、阿 [ā]、 亿 [ä]、 伊 [i]、 伊 [ī]、 伊 [ï]、 郁 [u]、 郁[ū]、 郁 [ü]、 优 [o]、 优 [ō]、 优 [ö]、 咽 [e]、 嘢[aj]、乌[oj],炮[ou]、庵[au]”等14元音为例,阐明了摩多的意思。⑥郑光:《反切考》,国际译学书学会第八次国际学术大会论文,横滨,2016年,主旨发言。

本来梵语的悉昙中提出了47个梵字,其中12字是摩多(元音),35声是体文(辅音)。唐代智广编纂的《悉昙字记》(卷一)中对摩多和体文进行了解释,并分18章对合成方法进行讲解。根据此书,摩多12音和体文35声如下:

摩多——阿 [a], 阿 [ā], 伊 [i], 伊 [ī],欧 [u], 欧 [ū], 蔼 [e], 蔼 [ai], 奥 [o], 奥[au],暗[ɑ],疴[h]

体文——迦[ka],佉[kha],誐[ga],伽[gha],哦[nga],者[tsa],车[tsha],惹[za],社[zha],若[ɲa],[ţa],他[a],茶[da],茶[da],拏[na ],多[ta],他[tha],陀[da],陀[dha],那[na],波[pa],颇[pha],婆[ba],婆[bha],磨[ma],也[ja],罗[ra],啰[la],缚[va],奢[śa],沙[șa],纱[sa],诃[ha] —遍口声

滥[llam],乞洒[kșa]——重字⑦因无法输入梵字,在此没有反映。本文对摩多12音和体文35声的发音记录是参考河野六朗,千野荣一,西田龙雄(2001:474)之后的一个尝试。

就像体文的第一个字迦[ka],佉[kha],誐[ga],伽[gha],哦[nga]一样,训民正音的第一个字是牙音的(君字初发声,k),(快,kh),(虬,g),(业,ng)。现在以罗马字母呈现的半字分为摩多和体文,半字教就是这种罗马字母文字的教育。与作为毗伽罗论教育的满字教相比,佛经强调半字教优先。①《毗伽罗论与训民正音——韩字受波你尼〈八章〉理论的影响》,第113—179页。前述《大般涅盘经》(卷八)的《文字品》也一直强调半字教的重要性。

是故半字于诸经书、记论、文章而为根本。又半字义皆是烦恼言说之本,故名半字。满字者乃是一切善法,言说之根本也。譬如世闲为恶之者,名为半人修善之者,名为满人。如是一切经书·记论。皆因半字而为根本。(中略)善男子,是故汝今应离半字,善解满字。迦叶菩萨白佛言:尊我等应当善学字数。今我值遇无上之师,已受如来殷勤诲敕,佛赞迦叶:善哉善哉,乐正法者,应如是学。②《大般涅槃经·卷八·文字品》。③接着对梵文46字做了解释,第一行摩多12音,第二行体文34声,以迦[ka]开始,到茶[dha]为止。然后增加了摩多四字“鲁,流,卢,楼”,变为摩多16音。

文意为:所以半字是所有经书,记论和文章的根本。半字的本意也表示所说的烦恼的根本。而满字是所有善法的根本。就像世间上做坏事的人被叫做半人,做善事的人被叫做满人一样。正如所有经书和记论都是以半字为根本一样。(中略)“善男子,所以你如今应当弃别半字,学习满字。”迦叶菩萨对佛祖说:“世尊,我们应当好好学习字数。如今我们遇到了无上的老师,受如来殷勤教导。”佛祖称赞迦叶菩萨:“好,好。要学正法就该如此。

佛经对于半字的解释说明了半字是构成梵字的音韵,满字是指半字合成之后形成的音节文字。④《大唐西域记》(卷二)中记载:“考察梵文字母,据传是梵天创制,将原始做为则,共47言。”这表明梵字有47字,但《大庄严经》“示书品”中记述道:“除滥[r]以外,共46字。”《金刚顶经·字母品》中从阿[a]开始,到乞洒[ks]为止,共50字,也就是有16摩多,34体文。这让我们联想到日语的50音图。由此我们可以得出结论,半字是悉昙,满字是指梵字与毗伽罗论。释迦用比喻说明了要脱离半字教育,走向满字教育。

《训蒙字会·谚文字母》中所谓“俗所谓反切二十七字”,是指初声16字与中声11字反切,这正是以半字论为理论依据的。据此因为梵字是元音与辅音的结合而成所以分别被认为是半字。

那么古代印度的这种音韵分析是何时形成又是怎样传播到朝鲜半岛的呢?作者曾指出,作为古代印度的音韵研究,即语法研究的毗伽罗论在波你尼(Pāņini)所著的名叫《八章》的梵语语法书中有部分相关记述。波你尼的是梵语的(8)+adhyāyī(章,section)的合称,被翻译成《八章》。这本语法书在西方语言学史上位居古代三大语法书之首。⑤《毗伽罗论与训民正音——韩字受波你尼〈八章〉理论的影响》,第113—179页。人类最古老的语法书除了波你尼的《八章》外,还有公元前2世纪左右古希腊时期狄奥尼修斯·特拉克思(Dionysus Thrax)编纂的《文法技术》(Téchnē Grammatikē, Τέχνη γραμματική)和公元 6 世纪左右活跃于罗马和平时期的 Priscianus的《文法教程》(Institutiones Grammaticae)。通常这三本语法书又分别被称为梵语语法书、希腊语法书、拉丁语法书,它们完成了屈折语的语法基础。这本语法书中讨论了吠陀经典中梵语的音韵、形态、造词法、句法、方言,以箴言(aphorism)的形式用简短的规则(sūtra-“线”)解释了梵语的音韵与语法以及句法。这本书共分为八章32节,有3,983个梵语规则,整理了梵语的音韵、语法的变化。⑥美国语言学者布龙菲尔德(L. Bloomfield)高度夸赞波你尼的《八章》,称它是“实现人类知性的最高纪念碑”。这本书本身是教授梵语的教师们的参考书,并不是一般人读的书。⑦《八思巴文字》,第255—266页。印度当地也编写了对《八章》的注解书,最有名的是公元前2世纪左右印度波颠阇利(Pataňjali)编写的《大注释》(Mahā—bhāya, great commentary)。公元7世纪左右重新执笔的婆罗多(Bharthari)编的《句子词汇论》(ākya Padīya)在广义上也可以说是对《八章》的注解。

在高丽《大藏经》的各种经书中都提到了波你尼的《八章》,基本上是作为毗伽罗论或声明记论来介绍。《三藏法师传》(卷三)的叙事中对于波你尼与他的毗伽罗论有所记载:

兼学婆罗门书、印度梵书、名为记论。其源无始、莫知作者。每于劫初、梵王先说、传授天人。以是梵王所说、故曰梵书。其言极广、有百万颂、即旧译云毗伽罗论者是也。然其音不正、若正应云毗耶羯剌喃《音女咸反》、此翻名为声明记论、以其广记诸法能诠故、名声明记论。昔成劫之初、梵王先说、具百万颂、后至住劫之初、帝又略为十万颂。其后北印度健驮罗国、婆罗门睹罗邑波腻尼仙又略为八千颂、即今印度现行者是。近又南印度婆罗门为南印度王、复略为二千五百颂。边鄙诸国多盛流行。印度博学之人、所不遵习。①《大唐西域记》(卷三:673)

文意为:戒贤法师②劫贤法师是在三藏法师玄奘门下学习的西域高僧。还学习了婆罗门的书。印度的梵书叫记论,此书起源与作者不详。劫出③劫初是第一个创造的劫的意思,即世界形成的第一个时代。,梵王④大梵王是守护娑婆世界的色界初禅天的王。把自己的话传授给天人,所以他的话就是梵书。他的话内容广泛,有百万颂之多。旧译就是毗伽罗论。但是翻译的音不准确,如果准确地说应该是毗耶羯剌喃⑤梵语Vyākaraa本义为“分析”,是指分析人类语音的声明学问。被统称为毗伽罗论,用汉字翻译则写作毗耶羯剌。(Vyākaraa),翻译成中文是声明记论。因为它详细记录了所有语言的语法所以被命名为声明记论。早在成劫⑥成劫是成往坏空的四劫之一。成劫是世界形成以后人类最初生活的时代,住劫是这个世界存在的时间,坏劫是这个世界毁灭的时间,空劫是世界毁灭以后从完全消失到下一个成劫的中劫。之初,梵王先说然后被写成百万颂。之后在住劫初帝释天把它减为10万颂。在此以后居住在北印度健驮罗国婆罗门睹罗邑⑦《大唐西域记》(卷三:29)中记载:从乌铎迦汉茶城向西北方向行走20里就能到达娑罗睹逻邑,这里是《声明论》的作者波你尼仙人的出生地。的波腻尼仙人用缩减为8万颂,即现在在印度现行的就是此8万颂。但是南印度的婆罗门为南印度王又减为2千5百颂,这在周边很多国家虽然盛行,但在印度的博学之人却不学习。

从上述内容可以看出,被称为记论或声明记论的毗伽罗论整理了梵语语法。这本语法书是用出身于印度犍陀罗国的波你尼的8,000个规则说明解释的。这里所讲的毗伽罗论,即声明记论是指《八章》,但并不清楚何时编纂,传说是梵王所制。

这本书是梵语语法书,即解释了基于梵语的动词活用与名词屈折等词法而产生的造词变化。也就是说,这本书提到了所谓的底彦多声(Tinnata)动词的活用与所谓苏漫多声(Subanto,也记做“苏盘多”)名词的屈折。底彦多声的动词活用中分为他动词(般罗飒迷,Parasmai)与自动词(阿答末泥,Ātmane),各有九种变化,共18种变化。自动词和他动词各有三种变化,在这三种变化的基础上又分为单数、双数、多数变化,共九种变化。另外对于不同人称下的动词变化也做出了详细说明。

《八章》不仅记述了语法,也记述了高度发达的人类语音。作者曾指出,《八章》在语音研究方面,按照声明记论,将发音器官分为内口腔(intra buccal)和外口腔(extra buccal),以此说明发音过程。把外口腔又分为声门(glottis),肺(lungs),鼻腔(nasal cavity)并进行说明。这三个器官构成语音中的有声(voiced)与无声(voiceless、送气(aspirates)与不送气(non aspirates)、鼻音(nasal)与非鼻音(non-nasal)的区别。⑧《毗伽罗论与训民正音——韩字受波你尼〈八章〉理论的影响》,第113—179页。

毗伽罗论的语音学中,关于调音原理可分为发音位置和发音体,后者被称为karana,包括舌头(tungue)和下唇;前者被称为sthāna,包括牙、牙床、硬腭、软腭。内口腔的发音位置分为前、后与舌尖、狭窄,共四个等级。例如,在前口腔与后口腔生成塞音和鼻音,摩擦狭窄音、半元音狭窄音、非狭窄音(元音等)。⑨事实上,梵语中依照这种发音方式的差异出现5大对立体系,以唇音为例,/b,p,bh,ph,m/中存在有声、无声、有声送气、无声送气、鼻音的对立。

在古代印度,通过元音和辅音分析语音,以这二者的结合——音节为单位创制文字来使用。正如前面所述,这种认识语音并加以分析和理解音韵的方式被称为半字论,也就是以音节为单位而创制的梵字的发音分为元音及其附属的辅音,各被称为半字。

半字论通过佛经传入中国,被用于汉语标记,发展成为反切。也就是说,佛教的毗伽罗论被翻译成声明记论而传入中国,之后发展成研究汉字音的声明学。后来,汉字音的研究被称为声韵学,汉字音研究基本上依据半字论,从以音节单位创制梵字的原理中获得启发,思考汉字的发音,将其分为如下两种:

② 《国语学史》,第104—106页。

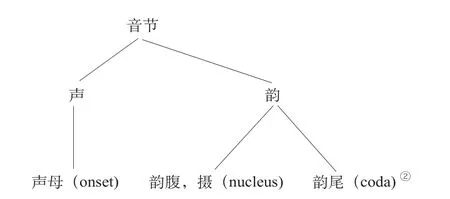

由此,汉字音的发音作为一个音节单位,分为声与韵。这里的声相当于半字论中梵字的体文(辅音),韵则被看作是摩多(元音)。与半字论不同的是,声韵学中将韵又分为韵腹和韵尾,韵腹就是音节核(nucleus)。声是音节初辅音(onset),按照半字论来说,声和韵都是半字,二者合成之后才是满字。也就是音节初辅音(onset)和剩下的韵(rhyme),各称作半字。半字论被用于中国的声明学,在汉字音研究中获得发展。

以古代印度的半字论为基础创制出的汉字音反切法标音是用已知声韵发音的汉字来标识未知汉字的音。比如“东[tong]”的发音是“德红切(德[t] + 红[ong])”。后者“红”是反切下字,前者是反切上字。

作者指出,中国后汉时期随着佛教传入,半字论被引进,依据半字论的方法,这种反切方式开始被用于梵语佛经的汉译中。这里的汉译是指将梵语佛经翻译成汉字,用汉语来释义固然重要,但用汉字标记梵语发音更为重要。比如,梵语中著名的namòmitāyurbuddhaya被记作“南无阿弥陀佛”③这句话是皈依阿弥陀佛的六字名号,梵语的namo是“归命”之义,整体上指的是“归命无量寿觉”的意思。,或释迦的姓Gautama被写作“瞿昙,俱谭,具谭,乔答摩”。像后者那样之所以出现多个汉语标记,是因为没有适当的汉字能正确翻译梵语Gautama。④《毗伽罗论与训民正音——韩字受波你尼〈八章〉理论的影响》,第113—179页。

西域的高僧也参与了梵语佛经的汉译过程。为了用汉字标记梵语,他们需要正确熟知汉字发音。在汉代以前,汉字的发音采用直音法,用发音相似的汉字来给未知的汉字注音。也就是说明这个汉字的发音与另一个汉字的发音相同。但用这种方法不可能正确给汉字注音,因此后汉时期佛教传入,半字论引进,反切的方法得到发展。

对此,通过《宋景文笔记》⑤《宋景笔记》是宋代安陆的巨儒宋祁的随笔集,原名《宋景文笔记》(卷三)。宋祁的谥号是景文公,书名就写作景文公,通称《宋景笔记》。中以下记载可以确认:

切韵之学出于西域。汉人训字,止曰读如某字,未用反切。然古语已有二声合为一字者,如不可为叵,何不为盍? 如是为尔,而已为耳,之乎为诸之类。以西域二合之音盖切字之原也如软字文从而大,亦切音也。

文意为:切韵的方法来自西域。汉人读汉字时只指出它与某个字一样,并不用反切。但是以前已有将两个声音合为一个字的方法。例如耳的发音是而已,诸的发音是之乎。用西域的两个音合在一起标音的方法是所有切字的根源,例如软,虽然从而大,但也是切音。

直音法中采用相似的发音给其他汉字注音,这叫做“反”。也可能是取自“转变”意义上的“翻”。①参照唐代玄度的《九经字样》序文中“避以反言,但纽四声,定其音旨。其卷内之字,盖字下云公害翻,代反以翻,字下云平表纽,代反以纽。是则反也,翻也,纽也,一也。”反切也被写作“反语、反音、反纽”。我们通过“切叉反切,音韵辗转相协,谓之反亦作翻,两字相摩以成声韵,谓之切其实一也”。(《梦溪笔谈》“艺文二”)我们从这段内容可以看到相关解释。

反切的“反”被改为“切”是因为唐玄宗时期安史之乱以后为了避讳反乱的“反”而改的。据说分割声母和韵母(切有此意)为汉字的发音注音的反切法在三国时代魏朝孙炎所著的《尔雅音义》中第一次被使用。②北齐颜之推的《安氏家训·音辞篇》中记述道:“孙叔然创尔雅音义,是汉末人独知反语,至于魏世,此事大行。”可见直到汉末只有直音法。引文中“叔然”是孙炎的字。但在这之前,东汉服虔③《后汉书·109》,服虔,后汉荥阳人,字子慎。在大学学习,灵帝时期任九江太守,著有《左氏传解》。作注的《汉书》中出现了“惴,音章瑞反”的记述,可以看出后汉时期已有反切。所以本文认为后汉时期,利用佛经的半字论,在当时的佛经汉译中已经使用了反切法。

二、佛经传入中国与反切的发展

佛经中包含着半字论和毗伽罗论,从汉代传入中国之后用于佛经汉译。半字论与毗伽罗论(Vyākaraa)存在于佛经中,这样的佛经综合起来统称为大藏经。大藏经是佛教经典集合,也叫一切经或简称藏经。原先总称佛经的传统用语是三藏,指的是佛教三个领域的经典。三藏指的是经藏(Sutla-pitaka)、律藏(Vinaya-pitaka)和论藏(Abhidhamma-pitaka)。④据《毗伽罗论与训民正音——韩字受波你尼〈八章〉理论的影响》,律藏是关于戒律的制定和施行的经典,论藏是解释经藏和律藏经典或研究教理的佛家弟子所著的论著,经藏是指佛祖的教诲。

经藏是所有被称为“经”的佛经的总称,而且原则上经是对以佛祖的说法为主的圣典的称呼,但有时候也将以佛家弟子为主人公的圣典称为经。因此大藏经不仅包括了佛经,还网罗了后世佛家弟子的著述或佛教的史书、传记、辞典以及其他与佛教学相关的主要著述和数据,但中国将晋朝之后,包括成书于印度的汉译三藏以及成书于中国的部分文献统称为大藏经,南北朝时期之后也称为一切经。因此大藏经本来是对在中国翻译或写成的佛教经典的统称。

然而,近代之后将成书于中国与印度之外的佛经囊括进来,总称大藏经。也就是说,现在大藏经不仅包括佛祖的经典,也包括后世佛教徒的著述、佛教的史书和传记及辞典、其他与佛教学相关的主要著述和资料。大藏经就像历史悠久的佛教一样,内容日益庞大。

中国最早的大藏经是开宝四年(971),北宋太祖下令刊行,完成于太宗太平兴国八年(983)的开宝勅版。后来契丹辽也刊行了大藏经。以大藏经或一切经为名。大规模集合佛教经典始于中国,但其传统来自于巴利语三藏。但是再往前追溯是始于记述释迦牟尼佛祖的说法的结集。

毗伽罗论和半字论也在后汉之后,历经晋、隋、唐三代被传入中国并被翻译成汉语,称为字本论、声明记论,包含于汉译佛经即大藏经中。声明记论是佛教五明中研究语言语音的声明,也就是阐释摄拖必驮(śabda-vidyā)。⑤《南海寄归内法传·卷四》“(前略)夫声明者梵云摄拖苾驮,摄拖是声苾驮是明,即五明论祉一明也”。一般声明用梵语讲就是“摄拖苾驮”,摄拖(śabda)是声,必驮(vidyā)是明。这本佛经是义净(635—713)法师游历印度等南海诸地之后,在停留尸利佛逝国期间将自己的见闻整理而成的经典。这个理论传入中国发展为声明学,成为中国声韵学的基础。声韵学将字音分为声和韵,声又被分为发音方式(manner of articulation)和发音位置(place of articulation),发音方式包括全清、次清、不清不浊、全浊,根据发音位置不同分为牙音、舌音、唇音、齿音、喉音等五音,以此进行研究。

佛经汉译从中国后汉时代开始,一直持续至元代,共一千余年,仅汉译的佛经数量就达数千卷。高丽大藏经收藏的佛经中,公元67年左右,后汉明帝时期的《四十二章经》大概是最早的汉译佛经。《四十二章经》的开头叙述了佛经传入的故事。根据经里记载,后汉明帝(57—75年在位)在梦中见到了佛祖,为了寻求佛法,遣郎中蔡愔和博士秦景等赴天竺,他们在大月氏国遇到了天竺的高僧迦叶摩腾和大月氏国的僧人法兰。

迦叶摩腾和法兰两位高僧被中国皇帝寻求佛经的事实感动,在永平十年(67)用四匹白马驮着刻在多罗树叶上的佛经《四十二章经》和佛像来到洛阳,①《四十二章经》用42章将佛教的要旨简要阐释,这是其名称的由来。这本佛经也是佛祖的训诫集。开始他们住在鸿胪寺,后来汉帝给他们准备住处,并建白马寺饲养驮着佛经和佛像的白马,这是中国最早的佛教寺庙。迦叶摩腾和法兰在白马寺传播佛教,汉译《四十二章经》,它被认为是现存最早的汉字佛经。②另外还有一不确切的说法说他们除了《四十二章经》以外,还汉译了《十地断结经》《佛本生经》《法海藏经》《佛本行经》等经书。他们被认为是最早汉译佛经的高僧。

之后,西域的僧人们相继来到中国,参与到汉译佛经中。活跃于东晋孝武帝时期的印度僧人昙无谶(385—433)翻译的《大般涅槃经》(北宋本)中已经显现出在汉译梵语佛经的过程中用汉语标记梵语时煞费苦心的痕迹。如前所述,这本佛经《大般涅盘经·卷八文字品》对于梵字的摩多和体文进行了详细说明。同样在东晋安帝时期,西域龟兹国出身的鸠摩罗什受姚兴聘请到长安,将《法华经》《般若经》《大智度论》《阿弥陀经》等多篇经论翻译成汉语。这时已有大量的佛经传入中国,佛经汉译也如火如荼。这样的佛经包含在高丽大藏经中被传入高丽和朝鲜。

作者举了一个例子,西印度优禅尼国③优禅尼(ujjayanī)是临近西印度温迪亚山脉北边的古国。婆罗门出身的僧人三藏法师真谛(499—569,Paramārtha,别名Gunarata)来到中国,他把《婆薮盘豆法师传》翻译成了汉语,成为了摄论宗的始祖。④《毗伽罗论与训民正音——韩字受波你尼〈八章〉理论的影响》,第113—179页。在中国南朝梁武帝大同年间(535—545),梁武帝派遣使臣到扶南,⑤扶南是公元2世纪至7世纪位于中南半岛东南方向湄公河下游的古国。扶南(Funan)是“山”之意,来自于高棉语phnôm的音译。建国始祖是女王柳叶,3世纪初势力扩张至泰国和马来半岛。想要寻求高僧和大乘经典,为此真谛法师前往中国,中大同一年(546)到达海南。真谛在太清一年(548)携带大量佛教的经、论到达梁都建康(现南京),受到梁武帝的尊敬。他在梁都建康期间将许多梵语佛经翻译成了汉语。

真谛所翻译的《婆薮盘豆法师传》记述了古代印度佛僧婆薮盘豆(Vasubandhu)的事记。婆薮盘豆在唯识学领域留下了许多著作。婆薮盘豆旧译为天亲,现在翻译为世亲。他是北印度富娄沙富罗国婆罗门出身的骄尸迦的二儿子。真谛随其兄长阿僧伽即无着,转变信仰大乘佛教,留下了许多功绩。这本传记记述的就是他的有关经历。

在《婆薮盘豆法师传》中,有用反切法给不同发音的汉字来标音的例子:

(前略)此阿修罗有妹名波罗颇婆底[知履反],波罗颇译为明,婆底译为妃。 此女甚有形容。阿修罗欲害毗搜纽天,故将此妹诳之。(下略)⑥《毗伽罗论与训民正音——韩字受波你尼〈八章〉理论的影响》,第113—179页。

文意为:这个阿修罗有个叫波罗颇婆底[知履反]的妹妹,“波罗颇”被翻译为“明”,“婆底”被译为“王妃”。这个女人非常美丽。阿修罗为了陷害纽天,便让他的这个妹妹去诱惑纽天。

这段文字里的波罗颇婆底的意思是“明妃”,是梵语Prabhāvati的汉字音译。婆底(Vati)是王妃的意思,其中“底”用“底‘知履反’”标示,是这个汉字的反切标音。也就是“底”由“知”的声母[t]和“履”的韵母[i]相结合,发音是[ti]。虽然韩国语中“底”被标记为[],但当时是用反切的方法“知[t] +履[i] = 底[ti]” 标示出“底”的发音。

天竺的译僧用反切标记汉字音,是受到半字论的影响。根据之前的半字论理论,像前面“底[知履反] [t + i]”例子一样,是为了区别辅音与元音使用了反切。但是这种反切的汉字音标记是受了半字论的影响而发展成声韵学的,到了唐朝更加盛行。玄奘(602—664)法师以唐朝高僧的身份,到西域游历,从事佛经汉译工作。他的弟子慧立和彦悰编写了《三藏法师传》(卷三),其中运用反切法,将下面的汉字发音标注了出来。

1. 绉[所刍反],底[丁履反],哆[他我反]

2. 喃[音女咸反],湴①电子版《三藏法师传·卷三》中,显示不出这个汉字,有可能是“湴”,因为是音译梵语,所有不能万全确认到底是哪个汉字。[音鞞僭反],䪨[鞞约反]

这是自后汉佛教传入中国数世纪之后,到唐朝形成的反切法。这种反切法标记就如同1. “绉[su] = 所 [s] + 刍 [u]”,“底 [ti] = 丁 [t] + 履 [i]”,“哆[tha] = 他[th] + 我[a]”那样辅音与元音相结合。特别是“哆”的发音并不是[chi],而是[tha]。西域的译僧们为了区别声母与韵母已经用反切来表示了这些汉字的发音。

但是例2中“喃”的发音是“女咸反”,即“女[n] + 咸[am] = 喃[nam]”,“湴”的发音是“鞞僭反”即“鞞[p] + 僭[am] = 湴[pam]”,“䪨”的发音则是“鞞约反”即“鞞[p] + 约[ak] = 䪨[pak]”这些都是声与韵的结合。中国唐代的高僧们根据半字论的辅音元音结合理论进一步将声与韵分开,将元音与其他音节末的辅音相结合作为反切下字来标记。据此我们可以得知以中国声韵学为依据的反切并不是古代人单纯地模范半字论,而是由于中国的汉字音与梵语的音节构造之间的差异而产生的结果。

佛经汉译中最困难的是梵语的音译。《三藏法师传》(卷三)中有如下记述:

自此渐去,至伊烂拿国,伽蓝十所,僧徒四千余人,多学小乘说一切有部义。近有邻王,废其国君,以都城施僧,于中并建二寺,各有千僧,有二大德,一名怛他揭多鞠多②怛他揭多毱多(Tarthaga-tagupta)被翻译成“如来蜜”是比丘的名字。{此云如来密}③{ }表示夹注,作者的论文中常用这种标记表示夹注。,二名羼底僧诃{此云师子忍也},俱善萨婆多部④萨婆多部是小乘20部之一,指的是据说由迦旃延开始的说一切有部。。

文意为:法师离开这里到了伊烂拿国,在伊烂拿国有十所寺院,4000余名僧人,他们大都学习小乘佛教一切有部。进来邻国的国王废除国家的君王,把整个都城给僧人,在城内修建了两所寺庙,每个寺庙里有一千名僧人。其中有两位有大德的僧人,一位是怛他揭多鞠多(如来密的意思),另一位是羼底僧诃(师子忍之意)。他们都精通萨婆多部。

在这段叙述中,“羼底僧诃”就是用汉字对梵语的 [ksāntisamgha]的音译,[ksānti]的 [ti]被标为“底”。⑤羼底僧诃(ksāntisamgha)的意思是“此云师子忍也”,即这是讲师子的忍辱行之意。

下面我们对中国传统韵书中的反切怎样被用来标记汉字音进行探讨,并研究一下在汉字学习中反切担当了一个什么样的角色。

三、中国传统韵书中的反切

如前所述,中国现存最早的韵书是隋代陆法言撰写的《切韵》(601)。从这本书的名字《切韵》可以知道是利用反切的方法给汉字注音,这个方法被用在唐朝的《唐韵》,一直到宋代的《广韵》,即《大宋重修广韵》中。只是唐朝安史之乱之后“切”代替“反”,成为“东‘德红切’”这样的形式。例如,《广韵》中,对于“虫”说明道:“尔雅曰:有足曰虫,无足曰豸,(中略) 直弓切”。尔雅中说到有脚的是虫,没脚的是豸,即“虫”用“直弓切”注音。

接着,《广韵》中将28个韵目字用反切法注音,分别是:

1.东—德红2.冬—都宗3.钟—职容4.江—古双5.支—章移6.脂—旨夷7.之—止而8.微—无非9.鱼—语居10.虞—遇俱11.模—莫胡12.齐—徂奚13.佳—古膎14.皆—古谐15.灰—叶恢16.咍—呼来17.真—稷邻18.谆—之纯19.臻—侧侁20.文—武分21.欣—许中22.元—语袁23.魂—户昆24.痕—户恩25.寒—胡安26.桓—乎官27.删—所奸28.山—所闲

唐代安史之乱之后,由于忌讳“反”字,故用“切”代替,这种用法被宋承袭。但中国北方的契丹辽国并没有这种忌讳。辽国的学僧行均编写的《龙龛手镜》中依然使用“反”字。①《关于高丽本龙龛手镜》,第237—279页。《龙龛手镜》为了避讳“镜”,书名改成《龙龛手鉴》。比如,“平生卷第一”中“金—居音,1.人—如邻,2.言—语 轩,3.心—息 林,4.山—所 闲,5.车—昌遮,6.长—布遥,7.门—莫奔,8.刀—都劳,9.衣—于希(下略)”,这些和《广韵》的反切标记方法一致,但原文中也有像“铺—普胡反,陈也,布也,又去声”(卷一·金部·第一)或“锅—古禾反,温器也,又音果,刈钓也”这样用“反”字表示反切。

同是北方民族,女真的金和蒙古的元都用了“切”字。在金朝韩道昭编纂的《五音集韵》和元代黄公绍编写的《古今韵会》以及其弟子熊忠删改的《古今韵会举要》中都使用了“切”字。例如,《五音集韵》(卷一)“东第一(独用)”,“一东见”②“东见”中,“东”是韵母,“见”是声母,“东”韵[ong]和“见”声[k]反切,排列带[kong]的汉字。中先用“公—古红切(下略) ”表示发音并释其义,把具有和古红切[kong]相同发音的汉字排列出来。接着,通过“端,—东德红切,春方也(下略)”这样的解释,把具有和德红切[tong]相同发音的汉字排列出来。

元代黄公绍的弟子熊忠将《古今韵会》删改成《古今韵会举要》。此书中,“古今韵会举要韵母”,“平声上”,“一东独用”里面列举了“见公[切] 公,溪公空,端公东,透公通,定公同,泥公浓,并公蓬,明公蒙,非公风,敷公丰(下略)”,即与公韵结合的“见[k],溪[kh],端[t],透 [th], 定 [d], 泥 [n], 并 [b], 明 [m], 非 [p],敷[ph] ”等音节初的位置出现了辅音。因此,用反切的方法给汉字音注音就变成“公—见公切,空—溪公切,东—端公切,通—透公切,同—定公切,浓—泥公切,蓬—并公切,蒙—明公切,风—非公切,丰—敷公切”。这时的反切上字和反切下字分别叫声母(或字母)和韵母,将声母与韵母从汉字音中分离提取就成了声韵学的重要工作。

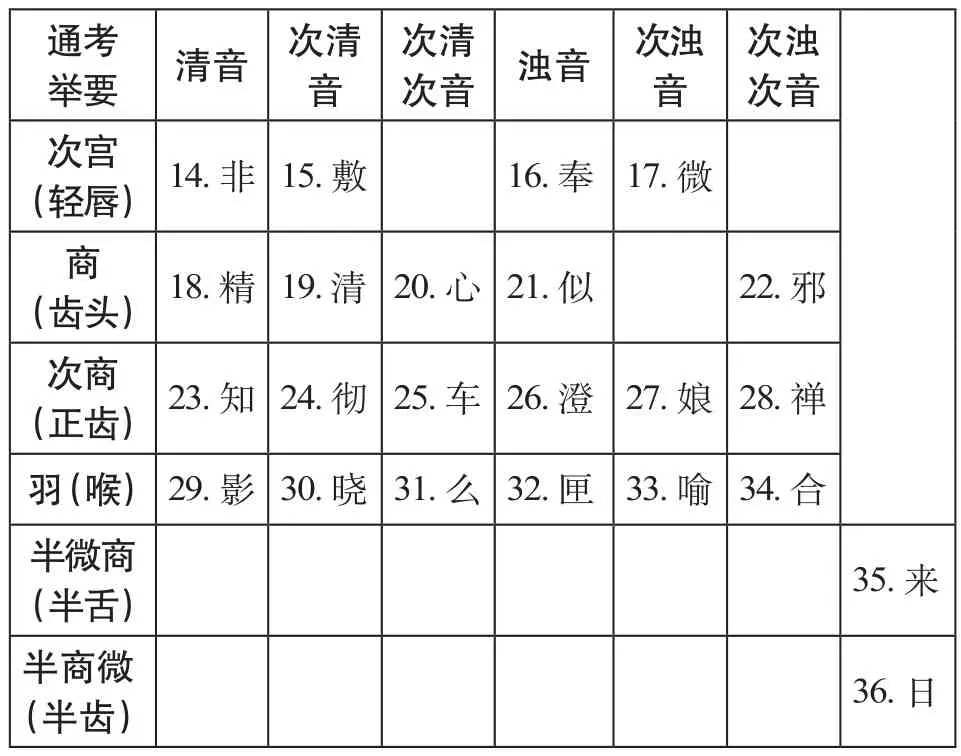

《广韵》系统的韵书将对应反切上字的声母定为36个,对应反切下字的韵母定为208韵。在《广韵》的略本《礼部韵略》中,这36字母被记录为“礼部韵略七音三十六母通考”。208韵在《新刊排字》中变成107韵,后世定为106韵。

宋以后,元代制定的八思巴文字将《礼部韵略》翻译成表音文字,编写成《蒙古韵略》。③俞昌均:《东国正韵研究》,首尔:萤雪出版社,1966年,第101—111页。《广韵》系统的《礼部韵略》是根据当时的北方音进行部分修订而成的。据《古今韵会》的编韵撰写成《蒙古字韵》。至大戊申(1308),朱宗文进行了增订,发行了(增订)《蒙古字韵》。④郑光:《蒙古字韵研究》,首尔:博文社,2009年,第26页。郑光著,曹瑞炯译:《蒙古字韵研究》,北京:民族出版社,2013年,第3页。这些被称为蒙古韵,卷首均附录了“礼部韵略七音三十六母通考”的36字母图。据推测,这些字母图都用八思巴文注音。⑤如今传下来的《古音韵汇》系统的韵书仅有“礼部韵略七音三十六母通考”这样的题目,字母图都被删除。

如今《蒙古韵略》或《蒙古字韵》都已失传,朱宗文的增订本在清代年间被手抄下来,草本现收藏于伦敦大英博物馆。对于《蒙古字韵》(增订本)草本,作者做了详细探讨,认为草本卷首附录的36字母图就是“礼部韵略七音三十六母通考”的八思巴文标音。⑥《蒙古字韵研究》,2013年。《广韵》的《礼部韵略》和《蒙古韵略》《古今韵会》和《蒙古字韵》之间有紧密关系。《蒙古韵略》中将《礼部韵略》的36字母用八思巴文注音。《古今韵会》受到蒙古韵影响很大。《古今韵会举要·范例·音例》中提到“吴音角次浊音,即雅音羽次浊音,故吴音疑母字,有入蒙古韵喻母者,今此类并注云:蒙古韵音入喻母{说见麻韵牙字注}”。将与蒙古韵的关系做了详细介绍。

现存《古今韵会举要》的各种异本中,卷首附“礼部韵略七音三十六母通考”(蒙古字韵音同),接着又记载道:“韵书始于江左,本是吴音。今以七音韵母通考,韵字之序,惟以雅音求之,无不谐叶。(中略)韵书源自扬子江西,本是吴音。现在统一为7韵母,韵母排列顺序从雅音中求得,非常协调。”这表明36字母通考是以宋代雅音,即标准音为基准排列的。因此《蒙古字韵》(增订本)的伦敦草本中所见的36字母图非常重要,从中我们能看到当时对36字母的通考。

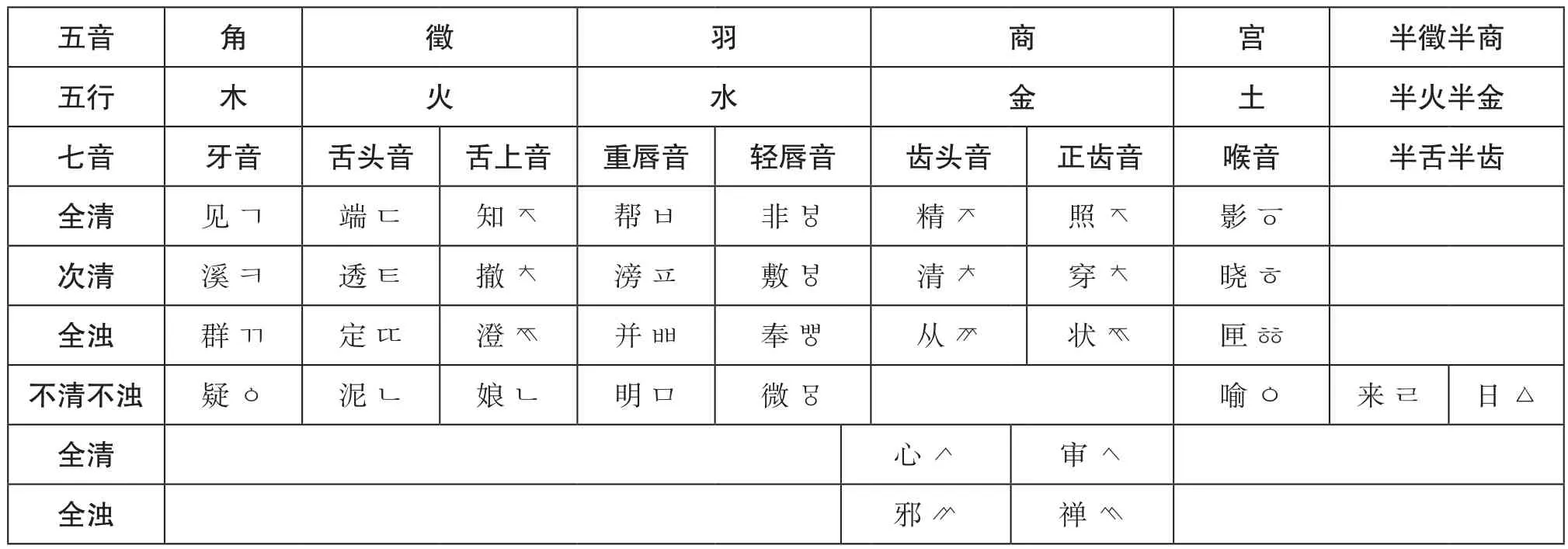

伦敦草本里的36字母图(见表1)。

表1 《蒙古字韵》八思巴文的36字母① 郑光:《韩字的发明》,首尔:博文社,2015年,第312页。

八思巴文字标音的字母图应该始于元代蒙古韵,即附加在《蒙古韵略》和《蒙古字韵》中,在《蒙古字韵》(增订本)草本中附加,传至现在。此时字母的数量和顺序分别发生了改变。

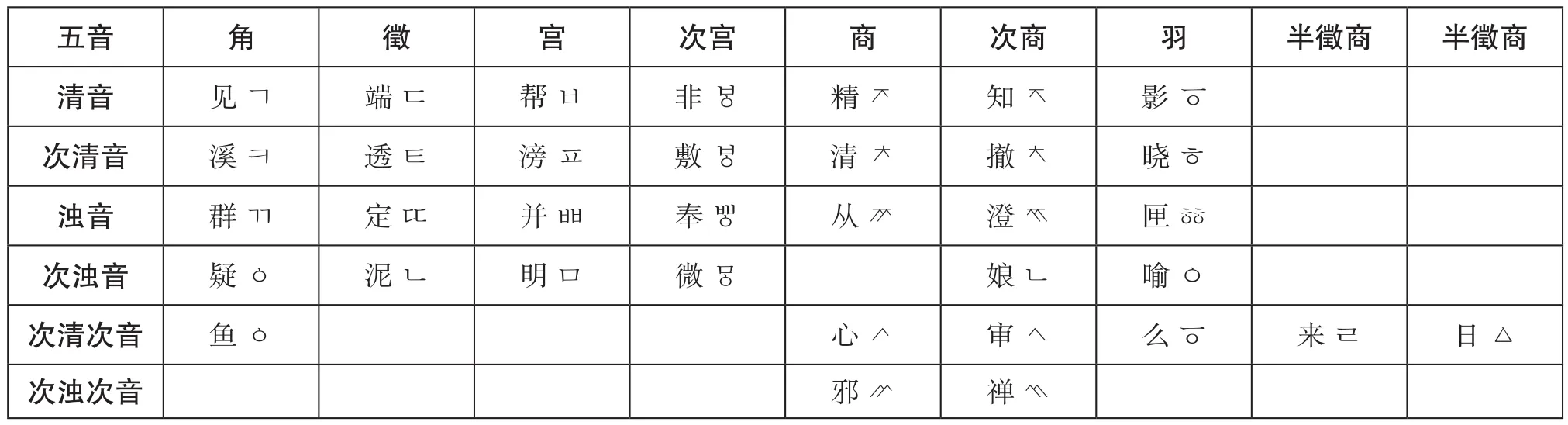

作者认为字母图的八思巴文字被转成训民正音,制作成《广韵三十六字母之图》《韵会三十五字母之图》《洪武韵三十一字母之图》,附在《四声通考》中,之后又被转载至《四声通解》中。作者将这三种字母图用图表形式与其图一起标示出来,这里只引用字母图(见表2、3、4)。②《韩字的发明》,第315—319页。

表2 《四声通解》卷首的广韵36字母图

表3 《四声通解》卷首的韵会35字母图

表4 《四声通解》卷首的洪武韵31字母图

这三种字母图的名称是《广韵》《韵会》《洪武韵》,但并不确定。因为实际上现存的《广韵》《古今韵会举要》和《洪武正韵》中并没有附载这样的字母图。

《蒙古韵略》用元代制定的八思巴文字标记发音。它是将《广韵》系统的《礼部韵略》用八思巴字翻译而成的。《蒙古字韵》反映了《古今韵会》的修正音,也是用八思巴文标音。后代将朱宗文重新增订的称为(增订)《蒙古字韵》。因此可能是将《蒙古韵略》的字母图称为“广韵36字母图”,将《蒙古字韵》的字母图称为“韵会35字母图”,将《蒙古字韵》(增订本)的字母图迎合明朝的意愿,借用明太祖的钦撰韵书《洪武正韵》的名字,称为“洪武韵31字母图”。①《蒙古字韵研究》,第22—33页。在各个字母图上附加这样的标题也是有它的原因的。作为《蒙古韵略》草本的《礼部韵略》是《广韵》的简略本,所以被称为“韵会36字母图”。但因为受《古今韵会》的影响,反映北方音的《蒙古字韵》才被称为“韵会36字母图”。只是当时由于无法忽视明太祖已经钦撰的韵书——《洪武正韵》的声韵,受元代《中原音韵》影响的(增订)《蒙古字韵》的31字母图才被称为“洪武韵”。

《蒙古字韵》(增订本)的伦敦草本所附的蒙古韵字母图将韵目字的音韵用/见,端,帮,非,精,照,晓/等八思巴文字注音。朱元璋灭元建明之后,彻底实施消灭元朝遗迹的政策,将字母图全部删除。

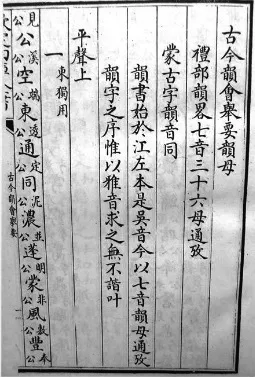

图1是中国台湾收藏的清代四库全书珍本《古今韵会举要》的影印本,“中华民国行政院”赠给高丽大学。在这一版本中,《古今韵会举要韵母》下面有“礼部韵略七音三十六母通考”和“蒙古字韵音同”的字样。

图1 《古今韵会举要》影印本(四库全书本)

可能是由于这种政策的影响,作者并未看到任何一版出现36字母图的《古今韵会举要》,①晚松文库的珍藏本《古今韵会举要》全部30卷10册中只有8册流传下了,成为缺卷本。它与华山本一样没有跋文,无法得知具体的出版信息,但印刷收藏记中显示宣祖甲戌(1574)秋天在汉阳印刷。据此可知在相距不远的时期,朝鲜刊印了这本书。此书中有中书省参知政事孛术鲁翀的序文和写着至顺二年二月己未的余谦的进笺文,可以知道这是元代的刊本,大概是宣祖七年以前,世宗年间在朝鲜刻印。北京国家图书馆收藏的金代韩道昭《五音集韵》中也没有字母图。花登宏正认为“礼部韵略七音三十六母通考”的36字母和《古今韵会举要》的字母相一致,只是分类名称不同(见表5)。作者认为这可能是在没有字母图的情况下用韵书中出现的韵目字重新编制的。

次浊次音角(牙) 1. 见 2. 溪 3. 群 4. 疑 5. 鱼微(舌) 6. 端 7. 透 8. 定 9. 泥宫(唇) 10.幇 11.滂 12.并 13.明通考举要 清音 次清音次清次音 浊音 次浊音

表5 《礼部韵略》和《古今韵会举要》的36字母② 花登宏正:《〈礼部韵略七音三十六母通考〉声母考》,《伊地智善继,辻本春彦两教授退官纪念中国语学文学论文集》,东京:1983年,第260—261页。

这36字母图与《四声通解》的《韵会三十五字母之图》相似(见表3),但也有部分差异。商(齿头)中的浊音韵目字“从”换成了“似”,次商(正齿)中次清的“撤”换成了“彻”,次清次音的“审”换成了“车”。另外,羽(喉音)的次浊次音“么”换成了“合”,这大概是花登宏正的个人见解。

作者认为《四声通解》的字母图是正确的,因为撰写《四声通解》的崔世珍和撰写《四声通考》的申叔舟应该都直接参考了《蒙古字韵》的蒙韵,据此我们可知当时的声韵学者认识到了相当于反切上字的声母的重要性,但相对来说他们对于韵母的认识还很不足,这也与古代印度半字论重看音节初辅音有关。

四、谚文字母的俗所谓反切二十七字

在本篇论文开头提到《训蒙字会》卷首刊有“俗所谓反切二十七字”作为谚文字母的副标题,对于俗所谓反切二十七字是什么至今无人解释。过去,韩国学界将谚文字母,即韩字字母俗称为反切二十七字,事实上直至1945年以前,依然无人对韩字被称为“谚文”或“反切”提出任何异议。另外据李东林对前面副标题的探讨,训民正音28个字之中,除了标记朝鲜语音时不需要的“”之外,剩余的27字就是反切二十七字。即理解为辅音16字和元音11字相结合,就是27字。①李东林:《关于〈训民正音〉创制经纬》,《国语国文学》1979年第64期,第1—15页。

但这是对反切的错误理解。作者曾指出,反切来源于古印度的半字论,将由一个音节组成的梵字分成音节初的辅音(onset)和元音加音节末的辅音,二者分别称为半字,二者结合成为满字,即成为一个字。也就是将音节文字—梵字分成音节初辅音和剩余的韵母来分析理解。

实际上,如前所述,半字论传入中国,发展成为汉字注音的声韵学。即,声韵学将汉字看作一个音节文字,分为音节初辅音,又称声和剩下部分的韵,这种方法逐渐发展成形。在声韵学中反切是用已知发音的汉字来注音的方法。例如东的发音是“德红切”,东[dong]的音节初辅音[d]用“德[dè]”,剩下的[ong]用“红[hong]”注音。这里的“德”被称为反切上字,“红”被称为反切下字,因此反切下字并不仅仅由元音构成。

所以由此可知,根据这种反切法,“俗所谓反切二十七字”中的反切二十七字并不是指辅音16字和元音11字。即辅音反切可以成为反切上字,但仅有元音11字不能成为反切下字。只有包括了音节末的辅音,元音才能成为反切下字。那么“俗所谓反切二十七字”又是指什么呢?

如前所述,原先中国声韵学中,传统的观念上声在《广韵》中被分为36字母,韵在《广韵》中分为208韵,而到了《礼部韵略》中减为107韵或106韵。这种声母和韵母的差异是由于汉语历史上从以长安发音为标准的通语韵书转变为以北京汉语音为基础的韵书。

首先,西域的佛僧来到中国,接触汉语的同时开始分析汉语的开头辅音,即声母,因为正如第二章节所述,将梵字佛经汉译的时候,在梵字的音韵用汉字注音的过程中,需要对音韵分析,这种需求发展的结果就是用反切的方法标记汉字发音。

韵书应用反切法,把音节分成声母和韵母,通过反切用两字标音。其中隋代陆法言的《切韵》大概是最早的韵书。在这本韵书中将声母分为几个并没有做专门的研究,但孙缅的《唐韵》和唐代的各种韵书中,一个叫守温的僧人分成了30或36个声母。②守温是唐末的僧人,他的生平不详。据说他把声母定为36个,并著有《清浊韵钤》但已失传(《宋史·艺文志》)。但北宋陈彭年等编撰的《大宋重修广韵》,即《广韵》中将声母定为36个,成为《广韵》系统的传统声母数量。

元代语言的中心地变成了北京,汉儿言语这一新的汉语出现,但仍然接受宋代的36声母。因此元代制定的八思巴字也依照36声母,制作了字头辅音。元代盛熙明的《法书考》和陶宗仪的《书史会要》中将八思巴字看成43个是因为在36个声母之外又增添了7个喻母字。这里的喻母字都属于元音。所以所有八思巴元音字如不在辅音后,而在音节初单独使用时都加上了喻母//。这点可以和训民正音比较理解,训民正音中的中声字可理解为属于喻母,所以单独使用元音时都需要加上//,如等。

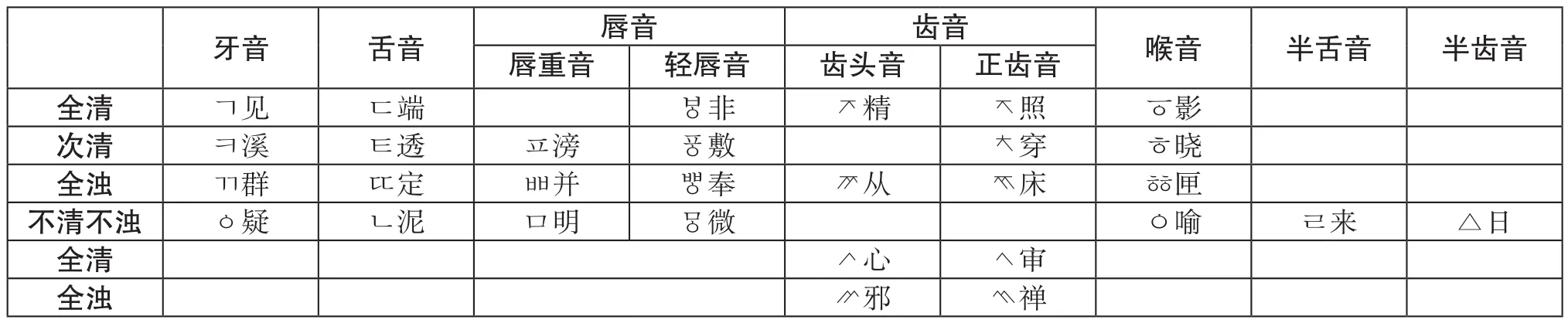

训民正音是为了给《东国正韵》的汉字音注音而制定的。③据《八思巴文字》,正音、训民正音等文字名称都是以其是发音符号为前提的。当用于标记朝鲜语的时候,叫做“谚文、谚书、内文”;训民正音的意思是“教育百姓正确的音”,是用来标记东国正韵的汉字音时使用的韩字。正音是指汉字的正确发音,即中国的标准音。因此《东国正韵》中认为有23个辅音,通过下面图示可以看出(见表6):

表6 《东国正韵》的23个字母④ 《东国正韵》23字母中虽然没有轻唇音,但是东国正韵的汉字音标记中有与//类似的轻唇音。

表6 《东国正韵》的23个字母④ 《东国正韵》23字母中虽然没有轻唇音,但是东国正韵的汉字音标记中有与//类似的轻唇音。

四声七音 牙音 舌音 唇音 齿音 喉音 半舌音 半齿音全清 (君) (斗) (别) (即) (挹)次清 (快) (呑) (漂) (侵) (虚)全浊 (虬) (覃) (步) (慈) (洪)不清不浊 (业) (那) (弥) (欲) (闾) △(穰)全清 (戌)全浊 (邪)

这是在训民正音初声17字之上,添加了各字并书字,即6个全浊字/训民正音谚解本在此基础上又加上了轻唇音,而且另外罗列了可以区分齿头和正齿的文字。齿头和正齿专门用来标记汉字音(见表7)。

表7 “世宗御制训民正音”辅音(含汉字音)① 《训民正音·谚解本》中首先对初声17字与中声11字用汉字音说明,并且具体说明了唇轻音和并书字。然后对初声与中声的附书及傍点的规定进行说明,而后提到对于区别汉音中才有的齿头和正齿。所以《谚解本》对28字以外,加上轻唇音4字,并书字6字,一共38字进行了说明,并且明确指出汉音标记的齿头和正齿。这38字当中,中声11字除外,初声17字和轻唇音4字,并书字的6字一共27字正是反切上字27。

但是作者认为在蒙韵中,晓母是全清,所以喉音全清是次清的各自并书。正如第三章节的内容中表1“《蒙古字韵》八思巴文的36字母”中“晓”虽然是全清,但在训民正音《谚解本》中,晓母//却是在次清的位置上,③郑光:《训民正音的31个字与八思巴字的32个字母》,《译学与译学书》2011年第2期,第97—140页。而且《谚解本》中影母//虽然是全清,但在表1的《蒙古字韵》八思巴文的36字母图中,影母//却是全浊。由此看出喉音中清浊的变化是相当大的。

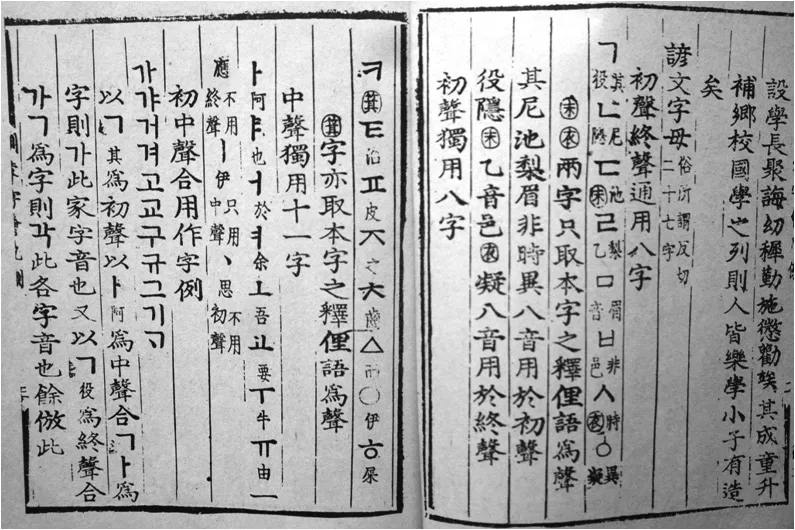

图2 《训蒙字会·谚文字母》(叡山本)中的“俗所谓反切二十七字”的图

正如图中所见,《训蒙字会·谚解字母》中作为副标题的“俗所谓反切二十七字”内容中除外列出初声终声通用八字并且指出“初声独用八字”/8字不能作为收音使用。“中声独用十一字”虽然认为是训民正音的/,但是对顺序做了修改。由此而知,这便是所谓俗语说的反切27字。①这些文字每个都用汉字做了标音,也就是初声和终声通用的8个字“其役,尼隐,池*末,梨乙,眉音,非邑,时*衣,异凝”和“其,尼,池,梨,眉,非,时,异”是初声的例子。“役,隐,*末,乙,音,邑,*衣,凝”是作为汉字音的中声的例子。只能作为初声的8字是“*箕,治,皮,之,齿,而,伊,屎”,作为中声用的11字是 “阿,也,于,余,吾,要,牛,由,应(不用终声),伊(只用中声),思(不用初声)”,它们也在吏读中以一般汉字来标记元音的音位。带有*的文字在原文中以圆文字来标记释读。

但是前面我们提到过中国声韵学的反切虽然是初声本身,可以反切上字,中声却不能独立反切下字。在谚文字母中除这27字以外还提到“初中声合用作字例”,以“”为例,这是初声“”与中声11字的结合。此时以中声反切下字是可能实现的。

在制定训民正音的时候,对声韵学熟知的参与者在正音初声17个字的基础上,为了给《东国正韵》中的汉辅音标记而增加了6个全浊字,后又增加了4个轻唇音,最后成为反切上字27个字。也就是说,给韩国语和韩国的汉辅音标音时所需的字头辅音是27个。

这是为了给《训民正音·谚解本》的汉音标记制定的齿头音和正齿音,也就对,不进行区别。谚文字母中,合并区别齿头和正齿的10个字为齿音5个字,训民正音的初声17个字和全浊字6个,是东国正韵的23个字母,加上轻唇音4个,共有27个字。也就是推测出早期的反切27个字都是反切上字的初声字27个字。

事实上,东国正韵的汉字音中不区分齿头和正齿。但全浊音标记的6个双书字和4个轻唇音用于东国正韵的汉字音。而且朝鲜语标记也用到双书字和轻唇音字。但是《训蒙字会·谚解字母》中“俗所谓反切二十七字”是谚解字母,也就是说,如果韩字是反切的话,在标记汉辅音时使用的16个初声(辅音)和11个中声,元音作为反切27个字来看待。⑤读过此论文的一位评论家对轻唇音在反切27字之内这一内容提出疑问。但是在《例解本》《训民正音》的《用字例》中,用轻唇音“”代替“”,并举了一下例子“,如为虾,为瓠”这个例句中对固有词的标记用了“”。

实际上《训蒙字会》用朝鲜语批注记录汉字的意思,当时虽然使用了谚文,但是另一方面汉字的发音也同样用谚文标记。此时的汉字音既不是东国正韵式训民正音,也不是中国标准的正音,因为东音是韩国传统发音所以用此标记的文字被称为谚文。⑥韩字根据标记对象名称不同,即标记《东国正韵》的汉字音时,用训民正音,标记《洪武正韵译训》和中国语的标准音时用正音,标记《训蒙字会》和韩国语及韩国汉字音时用谚文。

例如《训蒙字会》上卷《天文》部分对“天地霄壤”的解释是“天—[天]道尚左日月右旋;地,以形体称曰天—[地]—[地]道尚右水泉东流;霄,俗称青—[霄] 又霰也;壤,柔土无块曰—[壤] 又境—[壤]粪—[壤]①《训蒙字会》中,相同的字反复出现时用“—”表示。重复的字用[ ]表示。”。在这里我们可以看到“”这样的韩国语注释,但是“”不是东国正韵式,而是用韩字标记它的汉字音。所以《训蒙字会》是同时用韩国语和韩国汉字音记录的一部字典。

《训蒙字会·谚文字母》的初声16字和中声11字被称为反切27字的同时,在前面附加了“俗所谓”,之所以添加这个修饰语是因为声韵学的反切和它的写法不同。正如前面所说的中声也就是元音,是古代印度半字论中作为摩多的反切下字而言,中国的声韵学中把它与终声结合后,成为韵即反切下字。所以反切27字在训民正音制定当时,只指反切上字的初声这一说法是讹传,作为反切27字的初声16字和中声11字在民间里被流传所以才被称为“俗所谓”。

那么原来的“反切27字”怎么会只有声,而不包括韵即中声与终声呢?这是因为受古代印度半字论影响而制定的藏文与以半字论为基础而发展为声韵学的汉字都是以辅音为主去认识并解释音韵的。作为音节文字的悉昙字虽然是以元音(即摩多)为基本与辅音(即体文)相结合的文字,但是藏文是只有辅音的文字,为了标记元音使用了区分符号,中国的声韵学中也一样更加重视声。

藏文是7世纪中叶吐蕃国王松赞干布下令大臣们以半字论和毗伽罗论为基础制定的文字,所以只制定了辅音文字,元音则用区分符号来标记。

藏文中标记辅音29音的藏文30字中最后一个文字像训民正音的欲母//一样是标记元音的文字。它单独使用时是表示元音[a]。显示元音的区分符号在辅音文字中没有任何标记时与[a]结合并且发音,用[i,u,e,o]标记。据此本文认为藏语中实际存在5个元音/a,i,u,e,o/。③郑光:《〈蒙古字韵〉喻母的八思巴母音字和〈训民正音〉的中声》,《东京大学语言学论集》2011年第31期,第1—20页。这种文字的特点原封不动地被元代八思巴文字接受,并且另外制定了6个元音,而[a]实际上是作为喻母字被标记的。

在前面内容中已经探讨过吐蕃王国创造这种以辅音为主的文字使中国的声韵学者们受此影响认识到以声母为中心的音韵。训民正音制定时也受到这样的影响认识到了反切27字,这种认识误导人们认识谚文字母就是初声16个字与中声11个字的反切27个字。

结语

以上探讨反切的起源、发展以及传播过程。汉字音的标音法起源于古代印度半字论,以毗伽罗论的音韵研究方法为依据。最终证明《训蒙字会》中指称谚文字母的“俗所谓反切二十七字”是指辅音,即27个反切上字。这也就是说谚文是反切,是用于标注汉字音的文字。

谚文字母是新文字,即在推广韩字方面起到了巨大的作用,因为当时中人阶级的御前吏胥用吏读的汉字来简单说明新文字的音值和正字法。现在“”这样的名称实际开始于谚文字母,所以对谚文字母的正确理解是非常重要的,为此一定要对反切有一个正确的认识。

后汉时期佛经传入中国,在翻译佛经的过程中,以古印度的毗伽罗论为依据的半字论被汉译成声明记论传入中国。毗伽罗论是为了理解婆罗门的吠陀经典和佛经而学习的学问,是梵语中Vyākaraa的汉字标音,被翻译成记论或声明记论。声明记论中的“声明”本来是五明(pañca-vidyā-sthāna)之一,五明是五种学问或技艺之意。

佛经中提到的半满二教是半字教与满字教,是先于毗伽罗论而学习的梵语悉昙文字教育。梵字本由元音摩多14音和辅音体文36声组成,摩多和体文结合构成梵字,因此梵字可以说是音节文字。这些音节构成单词,形成短语和节,组成句子,而研究这些语法的是毗伽罗论。半字论是对于音韵的研究,毗伽罗论则包括对语法的研究。

波你尼的《八章》系统地介绍了毗伽罗论理论。《八章》作为梵语语法书被人熟知,此书于公元前4—5世纪完成,位居古代三大屈折语语法书之首。半字论进入中国衍生出反切法,毗伽罗论则发展为声韵学。依靠这两种理论,将中国的汉字看作与梵语相似的音节文字,在半字论中将其分为声和韵,而反切法中存在反切上字—声和反切下字—韵,并各用一个汉字标音,创制出了两字标音的反切法。

半字论和毗伽罗论都包含在佛经之中,进入中国被应用于后汉以后的佛经汉译。所有的汉译佛经称为大藏经。大藏经是佛教经典的集合,又称一切经或简称藏经。毗伽罗论和半字论也在后汉以后历经晋、隋、唐,被翻译成汉文,称为字本论、声明记论,包含在汉译佛经,即大藏经之内。大藏经包含在高丽大藏经中被传入朝鲜半岛。

佛经汉译在中国从后汉时期开始直至元代,历时一千余年,仅汉译的佛经数量就达到几千卷。作为高丽大藏经收藏的佛经之一,公元67年左右的后汉明帝时期的《四十二章经》大概是最早的汉译佛经,之后西域的僧人到中国参与佛经汉译工作。

梁武帝时期,印度真谛法师来到中国,将《婆薮盘豆法师传》翻译成了汉语,其中“明妃”(Prabhāvati)翻译成“波罗颇婆底”。“婆底”(Vati)是王妃的意思,其中“底”用反切法“知履反”标示,发音是[ti]。之后反切被分为声与韵来标记的方法便是反切。反切的“反”用“翻”替代,表示转变的意思。在唐代安史之乱后因为忌讳“反”而用“切”标记。

《训蒙字会·谚文字母》的“俗所谓反切二十七字”中,初声16字加上中声11字构成27字的理解来自古代印度半字论。在半字论中,体文(辅音)与摩多(元音)相结合形成满字,即构成梵文。这与前面提到的中国音韵学中把声与韵看作是反切的理论不同。

本来的反切27字是训民正音的初声17字加上各字并书6个,轻唇音4个,一共是反切上字27字。这正是训民正音《谚解本》中的32个初声除去5个区分齿头音与正齿音的结果。在齿音中齿头音与正齿音的区分是用来标记汉音的,即这是标记汉音时所需要的,但是韩国语或者韩国的汉字音的标记或者东国正韵的汉字音标记并不需要区分齿头音与正齿音。

谚文字母中被排除在外的全浊字和轻唇音也用于韩国语和汉字辅音的标记,喉音全清的//也是如此。因为//在东国正韵的汉字音中起到以影辅来的功能,即为了标记来母//的入声,增加影母//后变成//以供使用。尽管存在这种问题,但因为看到老百姓并不了解谚文字母所规定的初声16字和中声11字作为反切27字的内容,故称之为“俗所谓”。

当初训民正音的反切27字中,漏掉韵也就是漏掉中声和终声的反切下字是因为中国声韵学以声(音节初的辅音)为中心认识音韵,并且藏文也是把元音附属于初声即音节初的辅音上,而不制定文字,用区分符号来标记。而且在继承了这个传统的八思巴文字中,中声也就是把元音归入喻母,声母归为音节初辅音来理解的。这种认识直接被反映在训民正音中,所以对反切下字没有再做其他说明。

然而,在谚文字母中以反切来认识韩字,初声16字也就是作为初声和中声都可用的/8字加上只用于初声的// 8字一共是16字,并且与终声11字结合,合成/的11个音节文字。用这种方式把初声16字与中声11字结合起来让人们学176字,因为在民间,人们对反切的根源不了解,以至把它误认为半切。直到20世纪前半叶韩国的教育机构也将反切教为在半张纸上写着的韩字练习册。

罗马耶稣会档案馆所藏珍贵中国学研究文献——《印度文献》(Documenta Indica)

在罗马耶稣会档案馆(Archivum Romanum Societatis Iesu)数字化图书馆中,收有不少与耶稣会有关的资料,其中就包括耶稣会士约瑟夫·维基(Jesef Wicki)神父编辑的《印度文献》(Documenta Indica,1948—1988)。此文献共有18卷,时间跨度从1540年到1597年。《印度文献》所涵盖的地理范畴,不仅包括了如今的印度,还有日本和中国。该文献很多内容都与中国有关,而且是与耶稣会入华早期的历史有关,颇为珍贵。

该文集各卷体例的编写基本相同。以第13卷为例,它包括“总索引”(Index Generalis),“总论”(Introductio Generalis),“文献”(Documenta)和“附录”(Appendices),并附有“人名、事件和地点索引”(Index personarum, rerum, locorum)。“总索引”包括了本卷所引用的各种参考书目以及缩略语。由于第13卷所收录的文献在时间跨度上主要从1583年到1585年之间,所以“总论”所讨论的内容主要涉及该时期的历史背景,包括四个部分:世俗和教会当局(Auctoritates civiles et ecclesiasticae)、去世的耶稣会士、离开和辞掉的耶稣会士、进入和从欧洲耶稣会派遣的耶稣会士、新建立的住院、学院、行省和圣职、果阿行省有关范礼安(Alessandro Valignano,1539—1606)和其他同修会士的著作的发现以及耶稣会士文献信息(Notitia codicum)。“文献”部分的内容主要来自于欧洲各大档案馆的文献,在每份文献前都附有一小段介绍,包括该文献原始索引号,原稿所用文字和其他的相关信息;在介绍之后便是该文献的“内容提要”(Summarium),因此读者在看该文献之前,通过该提要便可知此文献的相关内容。

由于该文集数量巨大,出版时间跨度长,从第一卷的1948年到第18卷的1988年,长达40年,但在此期间,文集的编辑体例并未发生变化,唯一可见的改变,则是从第14卷开始,除“文献”依原文出版之外,其他编者所写的内容则由拉丁文改为英文,包括“总论”和相关的注释,使读者更容易进行阅读。

《印度文献》对于中国早期天主教史研究有非常重要的学术意义。由于它搜集了大量与中国有关的文献资料,且为一手文献,故而扩大了我们对于具体事件和人物的认识,将它们置于更宏大的历史时空背景之中。比如《印度文献》就收录不少其他耶稣会士关于罗明坚(Michele Ruggieri, 1543—1607)的传教活动的记载,包括他来中国之前在印度的传教经历、在中国的传教事迹以及他返回欧洲之后的一些经历。如该文集第15卷(1588—1592)收录了当时罗马耶稣会总会长阿夸维瓦(Claudio Acquaviva, 1543—1615)所写的一封不同年份信件的摘选,里面谈到罗明坚返回欧洲之后,在里斯本贩卖他从亚洲携带回的一些物品,并引起了耶稣会内部的讨论和惩罚,而这些信息在目前已发现的诸多罗明坚文献中并未谈及。毫无疑问,这些文献信息将会帮我们呈现一个更加真实和立体的罗明坚形象。(木铎)