耶稣会士罗明坚《大学》拉丁文译本初探*

□

罗马国家图书馆馆藏的拉丁文“四书”译文写本(Fondo Gesuitico,[3314]1185)是目前已知最早的中国儒家经典西文译本。该写本属于耶稣会士罗明坚(Michele Ruggieri,1543—1607)并由他亲自手书,写本内容包括《大学》《中庸》《论语》《百家格言》《孟子》五部分,完成于1591—1593年。①写本扉页背面注有“由罗明坚神父收集”(A P. Michaele Rogerio collecta)字样,除了《百家格言》明确标注是罗明坚本人翻译的以外,其他四部分并未明确标明译者,“四书”的译者问题迄今未有定论。德礼贤(Pasquale M. d’Elia,1890—1963)于1936年1月4日第一次对写本内容进行了描述,后在《利玛窦全集》中指出译者应该为罗明坚,参见Matteo Ricci, Fonti Ricciane:Edizione nazionale delle opere edite e inedite di Matteo Ricci S.J. Documenti originali concernenti Matteo Ricci e la Storia delle prime relazioni tra l’Europa e la Cina 1579—1615. ed. e comm. da Pasquale M. d’Elia S.J I. Roma: La libreria dello Stato, 1949, p. 43,n. 2.施省三神父(Joseph shih Hsingsan, S. J.)和丹麦学者龙伯格(Knud Lundbaek, 1913—1995)也都支持罗明坚是译者的观点,参见Joseph Shih, S.J., Le père Ruggieri et le Problème de l’évangélisation en Chine. Romae, 1964, p. 52; Knud Lundbaek, “The First Translation from a Confucian Classic in Europe,” China Mission Studies(1550—1800) Bulletin 1, 1979, pp. 1—11. 意大利学者达仁理(Francesco d’Arelli)认为手稿作者更有可能是利玛窦,达仁理通过分析罗明坚书信,认为罗明坚的汉语水平达不到翻译“四书”的程度:Francesco d’Arelli, “Michele Ruggieri S.I., l’apprendimento della lingua cinese e la traduzione latina dei Si shu Quattro Libri,” Annali dell’Istituto Universitario Orientale 54, 1994, pp. 479—487;另见达仁理著,文铮译:《利玛窦与〈四书〉拉丁文译本——从史学传统到新的研究》,《国际汉学》总第5期,第142—147页。原文信息:Francesco d’Arelli, “Il codice Fondo Gesuitico (3314)1185 della Biblioteca Nazionale V. Emanuale II di Roma e la critica storica,” Studi in onore di Lionello Lanciotti, Vol. I.Napoli: Istituto universitario orientale, 1996, pp. 473—483.国内学界首位对罗明坚进行专题研究的是张西平教授,参见张西平:《西方汉学的奠基人罗明坚》,《历史研究》2001年第3期,第101—115页;张西平:《儒学西传欧洲研究导论》,北京:北京大学出版社,2016年,第7—62页。近年来,中外学者开始对该写本进行转写和内容分析,麦克雷(Michele Ferrero)对《大学》和《论语》的第一章进行了转写和英译:麦克雷著、张晶晶译:《〈论语〉在西方的第一个译本:罗明坚手稿翻译与研究》,《国际汉学》2016年第4期,第23—28页;罗莹、王慧宇对《中庸》拉丁文翻译特点进行了评析,罗莹:《耶稣会士罗明坚〈中庸〉拉丁文译本手稿研究初探》,《道风:基督教文化评论》2015年第1期,第119—145页;王慧宇:《早期来华耶稣会士对儒家经典的解释与翻译——以罗明坚〈中庸〉手稿为例》,《国际汉学》2016年第4期,第29—36页。《大学》是该手稿的第一部分。②Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Fondo Gesuitico 3314 (1185), Tàschio. Liber Primus Humana institutio, ff. 1r—7r (pp. 1—13).1593年,耶稣会士波赛维诺(Antonio Possevino, 1533—1611)出版《针对〈耶稣会教育计划〉在历史、各学科和万民救赎方面的书目选编》,简称《书目选编》,在该作品的第一卷第九章中收录了罗明坚《大学》写本译文的前四句,这是中国经典第一次在西方出版。①Antonio Possevini Societatis Iesu, Bibliotheca Selecta qua agitur de ratione studiorum in historia, in disciplinis, in salute omnium procuranda, cum diplomate Clementis VIII Pont. Max., Romae, ex Typographia Apostolica Vaticana, Tomus I, Liber IX, Liber Sinensium de moribus initium, p. 583.麦克雷曾发表过写本内容的转写和英文翻译(Michele Ferrero, “The first Western translation of Da Xue,” Salesianum 78, 2016, pp. 275—303),但是其中有若干需完善之处,笔者在进行研究时进行了校对和更正。罗明坚曾给西班牙国王腓力二世献上过一部“四书”的西班牙文译本,该译本的来龙去脉和意大利语译文收录在罗萨度(Eugenio Lo Sardo)编译的《孔子:中国伦理》一书中(Eugenio Lo Sardo, Isabel Turull, Confucio, la morale della Cina, ovvero il Grande Studio, l’Invariabile Mezzo e parte dei Dialoghi tradotti nel 1590 dal gesuita Michele Ruggieri per Sua Maestà Filippo II. Roma: De Luca Editori d’Arte, 2016)。因此目前共有三个《大学》译本都与罗明坚有关:罗明坚拉丁文写本,罗明坚西班牙文写本,波塞维诺《大学》前四句拉丁文印本。本文仅就拉丁文写本和印本进行研究。《大学》译本经历了汉语原本、写本译本、印本译本三次转换,终得以与欧洲读者见面。在这个过程中,译者所依据的原文文本为何,是否依据朱熹的《四书章句集注》,②《耶稣会士罗明坚〈中庸〉拉丁文译本手稿研究初探》,第125—128页。拉丁文译文的质量如何,是否做到了忠实、准确、典雅,写本的内容在出版时又经历了哪些变化,出版内容在西方的接受情况如何等,这些关于文本转换的历史问题在进入译本思想分析前应进行探讨和厘清。

一、《大学》译本的原本

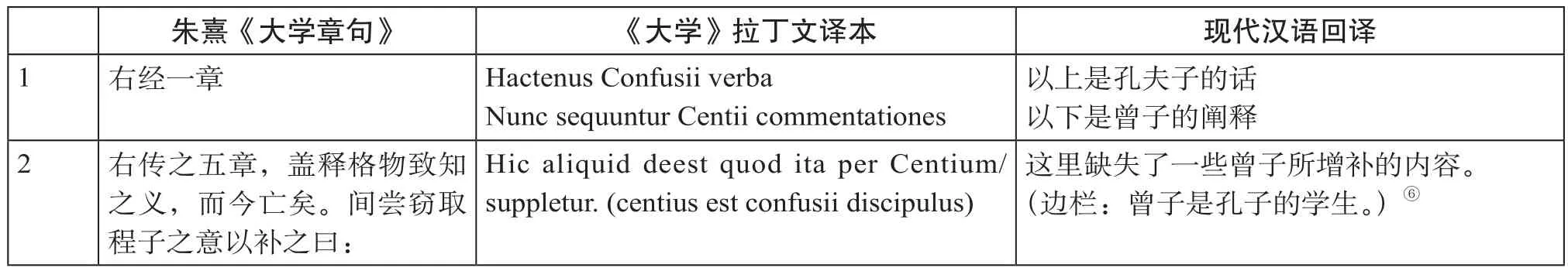

明代关于“四书”的注释本、研究本著作很多,其中最多的是关于《大学》的诠释之作。③据统计,明代单篇疏释著作中,《大学》类的注释最多,有80种,《中庸》类43种,《论语》类35种,《孟子》类仅8种,详见马晓英:《文本、宗旨与格物之争——明代〈大学〉诠释的几个问题》,《哲学动态》2013年第11期,第48、55页。《大学》在朱子的“四书”排序和读书法中排在第一位,是明代士子应举的一道门槛,而且在“四书”之中,关于《大学》一直争议不断,“既有作者为何人的不同说法,又有文本结构的争议,更有立言宗旨和三纲八目具体解释上的争论”。④同上,第48页。与古本《大学》相比,朱熹在程颐的基础上,将《大学》分出经传章次,补作“致知格物传”,这一改动引起了儒学内部学者的争论,阳明学者不同意朱熹的改动,坚持推崇古本《大学》(郑注本),蔡清、季本、高攀龙、崔铣、葛寅亮等人对《大学》的次序的理解也不同于朱熹。⑤同上,第49—50页。在众多《大学》版本中,罗明坚写本译本依据何版本?罗莹、王慧宇等学者认为罗明坚写本《中庸》的原文是朱熹的《中庸章句》。根据该线索,笔者也将《大学》拉丁文译文与朱熹的《大学章句》,尤其是朱熹所做的改动争议最大之处——经传章次和“致知格物传”之处进行了对比。如表1所示,对比结果是二者相当吻合,译者的确以朱熹《大学章句》为原本。

表1 朱熹《大学章句》和《大学》拉丁文译本对比⑦ 表1和表2资料来源:朱熹:《四书章句集注》,北京:中华书局,2016年;Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Fondo Gesuitico 3314 (1185), Tàschio. Liber Primus Humana institutio, ff. 1r—7r (pp. 1—13)。现代汉语回译为笔者所译。

但是,笔者在译文中发现了一些《大学章句》中没有的内容,例如在表2中用方括号标出的句子:

表2 朱熹《大学章句》和《大学》拉丁文译本有出入之处

在例1中,朱熹对经文中“厚”与“薄”的解释仅五个字:“所厚,谓家也。”但是在拉丁文译文中,译者却解释了“厚”与“薄”的先后次序,即应先学会“厚”的“治家”,再学习“薄”的“治国”。

在例2中,朱熹的注解未提及“文王”,拉丁文译文中却有“文王”以及文王与“明明德”的关系。

在例3中,《大学章句》的注解为“立教之本在识其端”,而译文的解释是“君王在治国理政的过程中学会治国之道”,二者内容并不吻合。

除了以上例子之外,还有几处也有译文的阐释多于或异于原文的现象。该现象可以说明,译者在翻译《大学》时,除了《四书章句集注》外,也参考了其他“四书”注疏,或是听取了帮助译者翻译的中国文人对朱熹《大学章句》的解读。

译者到底参考了哪本或哪些“四书”注疏呢?如果如上文所说,在这些《大学》疏释中,可先排除那些对朱熹《四书章句集注》加以改动的本子。而在遵循朱熹版本的《大学》疏释中,这里以张居正的《四书直解》进行对比。《四书直解》如清朝徐乾学曾作序曰:“盖朱注以翼四书,直解有所以翼注”,由于其语言简单,注解详细,受到17世纪耶稣会士的青睐。①关于耶稣会士对于张居正注解的使用,龙伯格和孟德卫很早就有专题论文:Knud Lundbaek, “Chief Grand Secretary Chang Chü-cheng & the Early China Jesuits,” China Mission Studies (1550—1800), Bulletin III, 1981, pp. 1—11; David E.Mungello, “The Jesuits’ Use of Chang Chü-cheng’s Commentary in their Translation of the Confucian Four Books (1687),” in China Mission Studies (1550—1800), Bulletin III, 1981, pp. 12—22.据梅谦立(Thierry Meynard)教授研究所得,张居正的《大学直解》于16世纪70年代出版,②梅谦立:《〈论语〉在西方的第一个译本(1687年)》,《中国哲学史》2011年第4期,第101—112页。译者或译者的中国友人极有可能见到并采用此书。通过对比发现,以上所列出的《大学章句》中未涉及的内容在《四书直解》中确有或多或少的体现。

在刚才所举例1中,朱熹仅有“所厚,谓家也”五个字的解释,拉丁文译文中却详细解释了“薄”与“厚”所代表的含义。在《四书直解》中,这一句有如下解释:

厚,指家人说;薄,指国与天下之人说。家国天下之人,虽都是当爱的,然家亲而国与天下疏,亲的在所厚,疏的在所薄,必厚其所厚,而后能及其所薄也。若不能齐家,是所厚的且先薄了,却要治国、平天下,将那所薄的,反得加厚,必无此理,所以说,未之有也。①张居正著:《张居正直解〈论语〉〈大学〉〈中庸〉》(下),北京:中国言实出版社,2016年,第405页。

这一段清晰地分析了“薄”与“厚”的内涵以及与“齐家”“治国”之间的关系,与拉丁译文大意吻合。

在例2中,原典中并未出现“文王”,朱熹的注解中也未提及“文王”,《四书直解》却提及了“文王”以及文王与“明明德”的关系,与拉丁文译本内容基本相符:“武王作书告康叔说:‘人皆有德,但为气禀物欲所蔽,以致昏昧不明,惟文王能明之。’”

在例3中,朱熹《大学章句》中解释较简略,而《四书直解》中详细说明了喂养婴儿和女子嫁夫的含义以及两个比喻与学习治国之道的关系:“夫慈幼之心,既出于自然,则孝弟之心,亦未有不出于自然者,但能识其端而推广之,则所以不出家而成教于国者,在是矣。”②同上,第421页。综上,《四书直解》中的确有《大学章句》中没有而又与拉丁文译本相符之处,但是这也并不能完全说明拉丁文译本一定参考了《四书直解》。明代流传的《大学》注疏有上百种,除非发现更多的史料,如译者读过的书,译者的中国友人等信息,否则难以确切考证,但是可以确定的是,朱熹的《大学章句》不是罗明坚写本《大学》译文唯一的文本来源。

二、拉丁文译文质量和修辞风格

确定罗明坚写本中的《大学》译本的原本主要是朱熹的《大学章句》之后,再来对照原本和译本考察译文的内容,可以看出,译者基本只译出经文和传文,极少译出朱子的注疏,与后来的《中国哲学家孔子》(Confucius Sinarum Philosophus,1687)大量融入张居正《四书直解》中的注解相比,显得非常简单、朴素。

译文虽然简单,但基本做到了清晰、明了、正确。以“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”一句为例:

译文:Proinde tum ipse rex tum quilibet ex plebe et homines universi / ante omnia curent propriam suiipsius institutionem.

回译:因此,无论是君王自己,还是民众中的任何人以及天下所有人,首先应关照对自己的教育。

原文中名词或名词词组都被完整译出:“天子”被译为“rex”(君王),“庶人”被译为“quilibet ex plebe”(任何来自平民阶级的人),“修身”被译为“institutio propria suiipsius”(自己对自己的教育)。标志词汇之间关系的介词、副词短语也被简单的拉丁语词组和短语代替,如“自……至于”对等tum...tum(即……又),“皆”对等homines universi(所有人)。动词词组采用了迂回译法,如“以……为本”对等 ante omnia curent(首先关照),还使用了命令虚拟式,表达“应该”“应当”之意。

从“信”和“达”的标准来考察原文和译文的对应程度,拉丁文翻译简单、通顺、清晰,基本做到了忠实原文,文辞流畅。龙伯格将罗明坚写本《大学》和《中国哲学家孔子》对比后评价道,译文的好坏和拉丁文的优劣有待讨论,罗明坚写本译文肯定有错误,但是译者对该译本的阅读和理解并不比《中国哲学家孔子》差多少。③Knud Lundbaek, op.cit., 1979, p. 9, note 31.龙伯格“有待讨论”的问题,就是从“雅”的标准来评价拉丁译文质量,也是下文要探讨的问题。

《大学》译文的风格可用几个修辞学术语来概括:

第一,brevitas(简洁)。《大学》拉丁文翻译几乎保留了汉语原典简洁、凝练的风格。译者甚至采用了修辞手法来达到简洁的效果,例如省笔(ellipsis,即省略句子的某些成分,特别是动词),散珠格(asyndeton,即省略并列分句之间的连词)。以“知止而后有定,定而后能静,静而后能安,安而后能虑,虑而后能得”这一句的译文为例:“Quando compertum fuerit ubi sistendum, tunc homo consistit; consistens, quiescit; quietus, securus est; securus, potest ratiocinari et diiudicare; demum potest fieri voti compos.”(当人知道应在何处停留之后,他就停止了活动,停止了活动,人就平静了,平静了就感到安定,感到安定后就能谋虑和决断,最后心愿就能达成。)“ubi sistendum”用了省笔,省略了动词“esse”。原典中“而后”一词出现了五次,但在译文中,第一次被译成“tunc”(那时),最后一次被译成“demum”(最后),其他三次都被省略了,这种省略连词的形式是典型的散珠格形式。原文中“能”一词也出现了五次,译文中只有最后两个分句中才出现了“potest”(能够,可以)。

为了更形象地说明该译本的简洁性,现引《中国哲学家孔子》中这一句的译文来进行对比:

Cognito1semel fine, seu in-2quoultimo-sistere oporteat,3tum4deinde5habebis6determinationem seu stabilieris, et tecum ipse statues eumdem persequi.7determinatus et stabilitus ubi fueris,8tum9deinde10poteris11acquiescere illi determinationi. huic ubi12acquieveris,13tum14deinde20poteris firmare16animum, seu in quieta hac mentis statione ita firmus consistere, ut nihil vel prosperi vel adversi deiicere inde te valeat.17firmato sic animo,18tum19deinde poteris meditando21discurrere, ac dispicere clare res omnes et negotia quae sese offerent, sanumque de illis iudicium ferre, suis singula ponderibus librando.Ubi usus22hoc discursu perfecta penitus habueris omnia quae occurrerint,23tum24deinde tuo potitus desiderio poteris assequi eum in quo sistas finem, nimirum summam actionum tuarum omnium cum rationis dictamine conformitate.①Confucius Sinarum philosophus, sive Scientia Sinensis Latine exposita, Dabiel Horthemels. Paris, 1687, Liber Primus, pp. 1—39.在该书中,拉丁词之前的数字表示该词所对应汉字的次序,例如:1cognito=知,2quo=止。

回译:一旦(你)知道了尽头,也就是应该最终停止的地点,而后你将拥有决心,也就是说你将稳定了,并将继续(你的路)。坚定并稳固于你所在的地方,而后平静下来。你让这决心平静,而后你就可以稳定心灵,也就是说坚定的你能够立在这心灵的稳定之上,以至没有任何事——无论好事还是坏事——能动摇你。心灵稳定了,而后你就能靠思考达到畅通无阻,看清所有呈现在你面前的事物,还能衡量每件事的分量,对它们有正确的认识。当你通过这个过程得到了所有呈现于眼前的事物,而后你就可以追寻你的目标。

《中国哲学家孔子》的译文,与其说是翻译,不如说是重写或释义,力求详细,几乎将张居正《大学直解》中的注解全都翻译并融入译文中。原典中的五个“而后”全部被译为“tum deinde”,这两个词都是“之后,然后”的意思,放在一起构成词组表示“然后”。译者选择这样一个词组,就是为了对应汉语的“而后”二字,以达到每个字都在译文中有所体现的效果。罗明坚译本却并不考虑与原文词句完全对应,只要原典的字面意思被完整译出即可。

第二,Dittologia et interpretatio(重言法和解释法)。“重言法”是指通过重复某个词或增加同义词的方式来强调该词的意义,“解释法”是增加同义词或近义词来使某个难以理解或重要概念的意义清晰化。《大学》译本中有许多这样例子:

明明德:lumine naturae cognoscendo et sequendo(认识并追随自然之光)。动词“明”被译成两个动名词“认识”(cognoscere)和“追随”(sequi)。

诚意:mentis intentionem et actiones rectificarunt(校正内心的意图和活动)。“意”被译为“内心的意图(intentio)和活动(actiones)”。

止于仁:habuit charitatem et pietatem(他有慈悲和虔敬之心)。“仁”被译为“慈悲”(charitas)和“虔敬”(pietas)。

译文中用到重言法和解释法的词都是含义深刻而无法一言以蔽之的重要概念。这种修辞方法要求增加句子的分量,与之前达到“简洁”风格所采取的修辞方法的效果相反。

第三,varietas(变化)。以上两种效果相反的修辞方法使《大学》译本的风格呈现不统一、不协调之感,除此之外还有一些打破词法和句法的常规之处。

首先,词序不协调。例如:

原典:《太甲》曰:“顾諟天之明命。”

译文:semper(顾)tibi ad oculosvertetur/ caeli(天之)clari(明)mandatum(命), intelligitur lumen naturale.

回译:你总将眼光投向明亮的上天的命令,如此便理解了自然之光。

这一句正常的语序应该是:semper ad mandatum clarum caeli tibi oculos verteretur, (ergo) lumen naturale intelligitur,①关于拉丁文的词序,参见Antonio Cima, Teoria dell stile latino.Torino: Paravia, 1958, p. 101。此句的拉丁文译文中有错误。“明命”中的“明”应该是“命”的定语,而不是“天”的定语,因此定语形容词应为clarum,与mandatum配合,而不应是clari,与caeli配合。但是译文中的介词短语ad mandatum却被宾语和动词分开了,是典型的“移位”(hyperbaton),而且还省略了拉丁文特别常用的标志句子之间联系的副词。与汉语原典对照后可以看出,作者这样处理的目的是使译文的词序与原文“顾天之明命”五个字的词序一致,同时使风格保持简洁,如此只能牺牲译文的和谐感。

其次,时态反常。再以刚才“知止而后定”这一句为例:

译文:Quando compertum fuerit(将来完成时)ubi sistendum, tunc homo consistit(现在时);consistens(现在分词),quiescit(现在时);quietus(过去分词),securusest(现在时);securus(形容词),potestratiocinari et diiudicare( 现 在 时 );demum potest fieri voti compos(现在时)。

括号中动词的时态用法很不规整:第一句的时态是将来完成时和现在时,不符合拉丁语时态规则;第二到第四句使用了分词,有时使用现在分词,有时却使用完成分词,不统一。

译者希望尽量保持汉语原典简洁、凝练的风格,同时在关键概念上又认为有必要增加近义词来解释,“简洁”“重言”“多变”这几种相互冲突的风格构成修辞学中的inconcinnitas(不和谐),而与它相反的concinnitas(和谐)风格,即讲究结构的对称、排比的运用等,这种风格往往需要复杂的句型,词汇的堆砌,以构成精妙的结构,最典型的代表人物是西塞罗(Marcus Tullius Cicero,前106—前43)。②Antonio Cima, op. cit., pp. 138—140.在文艺复兴中后期,西塞罗风格备受推崇,16世纪末的欧洲读者会对《大学》译本的拉丁文风感到奇怪和别扭。③笔者认为《大学》译本呈现如此效果并不是因为译者的拉丁文水平不佳。首先,从译文本身的准确性、词汇的选择、辞格的运用等方面可以看出,如此文风是有意为之。其次,译者极有可能是罗明坚本人,从他的出身和受过的教育来看,一定精通拉丁语:他出身于富裕的家庭,父亲热爱古典文学和文艺复兴文化,在那不勒斯的耶稣会学校学习意大利语、拉丁语、基督教思想,阅读古典拉丁语作家西塞罗、贺拉斯(Quintus Horatius Flaccus,前65—前8)、维吉尔(Publius Vergilius Maro,前70—前19)等人的著作,之后学习民法和教会法。由于表现出色,他当上了律师和外交官。1572年到1577年,他在罗马学院(Collegio Romano)学习哲学、神学、辩学、数学以及葡萄牙语。有过这样学习经历的人,不可能不精通拉丁文(关于罗明坚的求学经历,参见Francesco Antonio Gisondi, Michele Ruggeri missionario in Cina e primo sinologo europeo.Milano: Jaca Book, 1999, pp. 20—22, 29—30)。

三、写本译文与印本译文的比较

安东尼·波塞维诺,意大利曼陀瓦(Mantova)人,1559年进入耶稣会,1573年至1577年担任耶稣会会长秘书,受到教宗额我略十三世(Gregorius XIII, Ugo Boncompagni, 1502—1585)的信任,作为教宗的外交使节出访日耳曼、匈牙利、波兰、瑞典、特兰西瓦尼亚、俄罗斯等若干国家和地区,力图争取东正教和新教地区的团结。晚年在帕多瓦、博洛尼亚和威尼斯从事文学和神学研究,完成百科全书式巨著《书目选编》。④关于波塞维诺的生平、著作和相关研究的参考书目,参见Emanuele Colombo, “Possevino, Antonio,” Dizionario Biografico degli italiani, Vol. 85, 2016。

《书目选编》是一部根据耶稣会会规原则和方法选编的书目,目的是为天主教精英及信奉天主教的贵族青年提供一切必要的教育方法和推荐书目。⑤本书的标题有不同的中文译法,麦克雷译为“丛书选编”,罗莹译为“选集文库”。但是根据著作的内容,应该译为“书目选编”。此书分为上下两卷,1593年首次在罗马出版,后在1603年于威尼斯、1607年于科隆再版,三版内容基本一致。该书影响巨大,被称为“宗教改革之后的天主教文化百科全书”。⑥Luigi Balsamo, “La Bibliotheca selecta di Antonio Possevino. S.I. ovvero l’enciclopedia cattolica della Controriforma,” Le origini della modernità. Linguaggi e saperi nel XVII secolo,Vol. II. Firenze: Pansophia, 1999, pp. 3—17.鉴于作者本身的外交经历,此书中也有大量关于传教方法的内容,因此也被称为“传教指南”。①Albano Biondi, La Bibliotheca selecta di A. P. Un progetto di egemonia culturale, in La “Ratio studiorum,” Modelli culturali e pratiche educative dei gesuiti in Italia tra Cinque e Seicento, a cura di G. P. Brizzi. Roma: Bulzoni, 1981, pp. 43—75.罗明坚回到意大利后,与当时正在罗马的波塞维诺有所交往,他向波塞维诺提供了关于中国地理、政治、农业、交通、文学、哲学、中国人性格特点等丰富的信息和一部分“四书”译本的手稿,这些信息被波塞维诺加入《书目选编》中编辑出版。

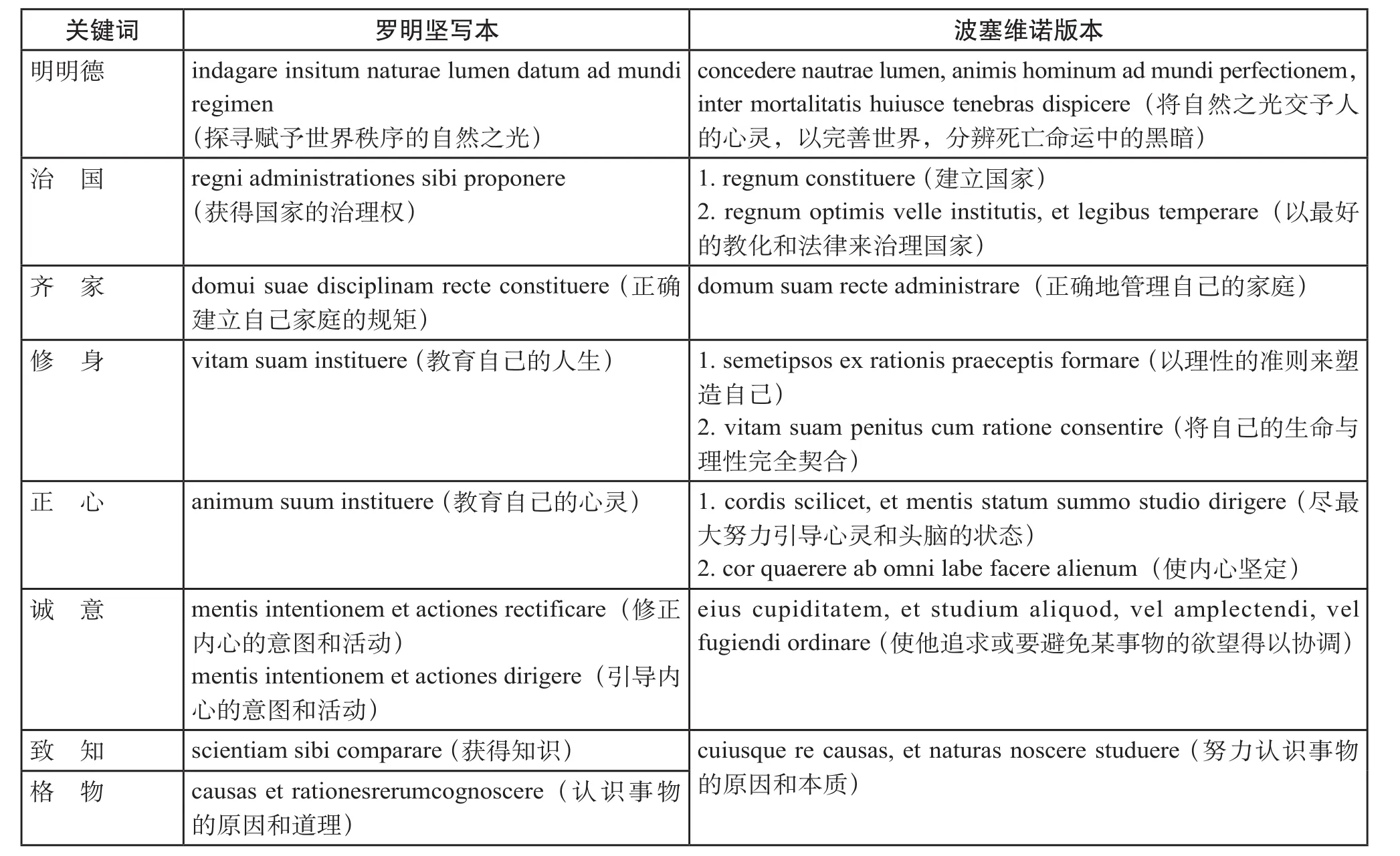

《书目选编》中出版的《大学》译本只有四句,即从“大学之道,在明明德”到“致知在格物”。将罗明坚写本和已出版的译本进行对比可发现,该版本前三句——从开头“大学之道”到“则尽道矣”与罗明坚写本的内容一样(除了增加了一个副词autem和动词est以外),而第四句即“八条目”,二者之间有较大的出入。②龙伯格是第一个对写本《大学》进行专门研究的学者,他将罗明坚写本和波塞维诺本进行了对比,并对其中的不同做了一些分析,参见Knud Lundbaek, op. cit., I. 1979, pp. 3—6。译文对比如表3:

表3 罗明坚写本和波塞维诺版本对比

从上表可以看出,前三句译文几乎完全一致,“八条目”的译文却有很大区别,主要表现在以下几个方面:

在词汇方面,几乎所有的关键动宾结构词组的译法都不同,如表4所示(括号内为现代汉语回译,动词一律用不定式表示):

表4 罗明坚写本和波塞维诺版本不同之处

在动词方面,如前文所说,写本译文的动词时态使用比较混乱,“八条目”译文的动词时而完成时,时而未完成时,无章可循,而印本中动词时态十分规律齐整,都是完成时。

从结构来看,写本译文参照了汉语原典中顶针的形式——上一句末尾和下一句开头的译法除了“诚意”以外都是相同的。印本译文的形式上来说不是严格的顶针,“治国”“修身”“正心”这几个概念在上句末尾和下句开头的译法都不相同,这种译法脱离了汉语原典的形式,但从拉丁文修辞的角度来说避免了过多的重复,内容更加丰富。

从含义来看,如上一节所说,写本译文比较忠实原文的词句,而印本第四句译文却增加了不少内容,例如“治国”被译为“以最好的教化和法律来调节国家”,“修身”被译为“以理性的准则来塑造自己”,“正心”被译为“尽最大努力引导心灵和头脑的状态”和“使内心坚守”等等。而这些阐释内容并非出自朱熹的注解,应是编者自己添加的。

写本和印本的差别引出两个问题:

首先,印本译文是经罗明坚自己改编还是波塞维诺在编辑出版时改编?笔者将西班牙语版的意大利文译文①Sardo, op. cit., pp. 106—107.和罗明坚拉丁文写本进行对比,发现拉丁文写本与西班牙文写本内容几乎一致,说明罗明坚对拉丁文译文的内容是确定的,他在介绍给波塞维诺《大学》译文时,不可能只对第四句进行较大改动,因此改编者应当是波塞维诺。②但是印本中关于“正心”一词增加了cordis scilicet(所谓的“心”),说明改编者知道汉语原文使用的是“心”这个字,或许罗明坚向波塞维诺逐字解释过《大学》文本。其次,罗明坚写本为何被改编,且仅改编最后一句?从对文本风格的分析来看,印本的文风的确更加优雅、和谐。波塞维诺受过良好的古典人文教育,对古典拉丁语修辞学和文艺复兴时期推崇的西塞罗风格颇为精通。③《书目选编》第十八章《书信写作艺术》(De Arte conscribendi epistolas)主要介绍了西塞罗、其他古典作家和基督教作家的写作理论,重点回顾了西塞罗修辞学著作和理论,哲学著作,对西塞罗赞誉有加。编者在出版时保留前三句写本原文,或是为了向读者展示汉语原典的古朴和简约风格,由此改写了写本译文第四句中过多重复、过于简单的结构和不协调的句法,使之更为规范、典雅,以凸显第四句的重要性。

除了文风以外,编者对“八条目”译文的内容也做了改编,在“治国”的翻译上增加“以教化和法律”(regnum optimis velle institutis, et legibus temperare [以最好的教化和法律来治理国家]),在“修身”的翻译上加上“以理性的方式”(semetipsos ex rationis praeceptis formare[以理性的准则来塑造自己]),“将自己的生命与理性完美契合”(vitam suam penitus cum ratione consentire)等等。波塞维诺本身的传教观念较为包容,他鼓励文化交往,反对武力传教,①波塞维诺在罗马接触过的到过中国的传教士,除了罗明坚以外,还有曾在菲律宾传教并访问过澳门和广东的耶稣会士阿尔丰索·桑切斯(Alfonso Sanchez, 1547—1593)。桑切斯回到欧洲是为了向西班牙提出武力打开中国国门的计划,他将计划书向波塞维诺提供了一份。但是波塞维诺在《书目选编》中没有提到桑切斯的计划,他写道:“桑切斯神父在罗马给我们留下了一切资料,但关于中国,罗明坚神父已经提供了非常丰富的内容”(Possevino, op. cit., p. 581),说明波塞维诺并不喜欢桑切斯的计划。关于波塞维诺的传教观,参见John Patrick Donnelly, “Antonio. Possevino’s Plan for World Evangelization”, The Catholic Historical Review 74, 1988, pp. 179—198; Claudia Di Filippo, “Un vademecum missionario nell’Europa del Cinquecento: la «Bibliotheca Selecta» di Antonio Possevino,” Libri e altro. Nel passato e nel presente, a cura di Grado Giovanni Merlo. Milano:Università degli Studi di Milano, 2006, pp. 151—167.《书目选编》的编纂也是为完善教育而推荐书目,其中不仅涉及几乎全部古典哲学、文学著作,而且介绍了异教民族的美德和文化,体现了耶稣会人文主义教育方法和观念。罗明坚对中国的评价总体上是积极、正面的:中国人不像日本人那样好战,并且他们拥有很多自然的美德,不执着于某一种本土宗教信仰,这些信息和观点都得到了波塞维诺的欣赏和认可,而且《书目选编》和《大学》都探讨教育,增加“教化”“法律”“理性”这样的词,看起来与原文观点并不冲突,更能突出展示中国人注重政治和教化相结合的思想。

结语

罗明坚亲笔写本“四书”译稿中,《大学》译文的原本主要是朱熹的《大学章句》,但对文本的分析也显示,该译本有其他注疏本来源,有可能是张居正的《四书直解》,而对于原本版本的确定还需要更多的史料支持。译者基本只译出了经文和传文,极少译出朱子的注疏,译文清晰简明,忠实原文。拉丁文风格简洁朴素,似乎刻意贴近原文风格,但又在关键词句翻译上增加词句进行解释说明,有时打破语法惯例,造成总体文风“不和谐”的效果。将写本译文与收录于波塞维诺的《书目选编》中的译文对比分析得知,波塞维诺在《书目选编》保留了前三句写本原文,而将第四句,即“八条目”译文进行了改编,使其文风更优雅、规整,增加“教化”“法律”“理性”等词,意欲更凸显中国人注重政治和教化相结合的思想。

虽然波塞维诺的《书目选编》两次再版,推动了《耶稣会教育计划》(1598)终版的问世,可谓影响巨大,但是遗憾的是,据目前的研究来看,《大学》译本并未引起当时学界注意。或如龙伯格所说,16世纪的欧洲读者起初会认为《大学》是一部探讨教育的著作,因为开篇讨论了教育的方法及其三个途径,然后却变成了对执政者义务和责任的讨论,最后的结论是实现这一切的方式是考察事物的性质和原因,没有亚里士多德式的推理和论证,只有格言警句般的结论,这样的逻辑会让欧洲读者感到不解。②Lundbaek, op. cit., p. 6.但《大学》这部中国经典经历了原本、写本译本、印本译本三重过滤,在译者和编辑相逢的机缘下,得以在对中国文化尚不感兴趣的16世纪末的欧洲出版,虽仅有四句,但也实属珍贵,是为儒学西传之开端,而下一部中国经典在西方的出版,要等到近百年后的《中国哲学家孔子》了。