《中原音韵》庚青、东钟两韵并收字与宋元以来南方官话

杜 俊 平,郑 伟

《中原音韵》庚青、东钟两韵并收字与宋元以来南方官话

杜 俊 平1,郑 伟2

(1. 上海师范大学 语言研究所,上海 200234;2. 华东师范大学 中文系/语言认知与演化实验室,上海 200241)

《中原音韵》的部分字在庚青、东钟两韵并收,反映的是中古曾梗摄喉牙音合口字和唇音字所发生的音变:əŋ>uŋ/P__,(i)uəŋ>(i)uŋ/K__,其音变性质是词汇扩散式的竞争性音变,音变条件是钝音性的声母或介音对后接主元音的圆唇化影响。根据音韵史文献和现代方言两方面的资料,曾梗摄字的əŋ>uŋ音变可以追溯至宋元以后的南方官话,而现代南方官话(如江淮官话、西南官话)、吴语及南方非官话方言的文读层都在不同程度上保留了早期南方官话的音韵特点。

《中原音韵》;庚青韵;东钟韵;南方系韵书;南方官话

一 引言

《中原音韵》(1324,以下或简称“中原”)有29个字同时收于东钟、庚青两韵,具体的例字如下①:

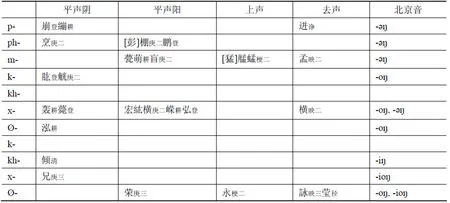

《中原音韵》东钟、庚青两韵并收例字表 表1

平声阴平声阳上声去声北京音 p-崩登繃耕迸诤-əŋ ph-烹庚二[彭]棚庚二鹏登-əŋ m-甍萌耕盲庚二[猛]艋蜢梗二孟映二-əŋ k-肱登觥庚二-oŋ kh- x-轰耕薨登宏紘横庚二嵘耕弘登横映二-oŋ, -əŋ Ø-泓耕-oŋ k- kh-倾清-iŋ x-兄庚三-ioŋ Ø-荣庚三永梗二詠映三莹径-oŋ, -ioŋ

就中古音的来源而言,这些都是曾梗两摄的字,即登韵系和庚耕清青韵系;声母方面,包括唇音及牙喉音的合口字。由于唇音字在汉语史上不分开合,因此可以认为此类两韵并收的字只出现在合口韵。《中原》时代的庚青韵为*-əŋ/-iəŋ(开口)、*-uəŋ/-iuəŋ(合口),东钟韵为*-uŋ/-iuŋ。这条音变可以形式化为(P代表唇音帮组,K代表牙喉音见系):əŋ>uŋ/P__;(i)uəŋ>(i)uŋ/K__。唇牙喉声母字在音系学上算作“钝音”(grave),可以将该音变描述为“曾梗摄钝音声母合口字的主元音圆唇化”或者“曾梗摄字的əŋ>uŋ音变”。

二 《中原音韵》庚青、东钟互见字的出现年代与音变性质

研究近代音的不少学者很早就已经注意到了这种现象,如陆志韦(1946)、杨耐思(1981,1990)、金周生(1982)、张清常(1983)等。已有的研究主要集中于讨论该音韵现象的出现年代及其性质。从以上所举材料来看,可以认为音变的年代下限是元代前后。不过黎新第(2012)最近指出,唐五代敦煌写本的异文别字已经透露出东钟、庚青两韵的唇牙喉合口字混用的痕迹,例如:鸿/弘、公/肱、洪/肱、洪/弘、红/弘、弘/功、咏/用、梦/孟、崩/蓬。其中有些异文或许有其他可能的解释,比如近义混用(如“洪/弘”),但基本上材料还是可信的。那么,是否可以在敦煌写本所反映的唐五代西北方音与元代前后的北方话之间建立承继关系呢?在获得更多的证据之前,我们暂持保留态度,而认为两者是不同时代独立发生的音变,而且下文将提及,该音变是基于某种语音条件的自然音变(natural sound change)。以《中原音韵》为代表的幽燕/中原官话与西北方言在汉语史上的分别明显,因此没有充分的证据证明《中原》的东钟、庚青两韵并收来自更早时期的西北方音。

《中原音韵》共有三类两韵并收字,除了东钟、庚青并收一类,还有鱼模、尤侯并收和萧豪、歌戈并收两类。杨耐思(1990)认为三者的性质各不相同,(1)东钟、庚青并收反映的是新、老读音的并存;(2)鱼模、尤侯并收只能说明《中原》时代只有一种读音,即读为鱼模韵,而与尤侯韵读音接近;(3)萧豪、歌戈并收并非真正的两读,对于这类字读音的分化条件,杨先生并未明确指出。

后来的研究表明,第(3)类反映的是金元时期北方幽燕方言和中原汴洛方言的对立(宁忌浮1997),是不同地域来源的音变在共时层面的叠置(亦即叠置式音变②)。至于第(2)类,各家意见有所分歧。王力(1985:384)与杨耐思(1990)的观点不同,王先生认为:“读入鱼模者,应是文言音;读入尤侯者,应是白话音。”③值得注意的是,《蒙古字韵》却只有鱼韵-y一读(对应于《中原》的鱼模韵),并没有复元音的异读。沈钟伟(2005:319)据此提出,此类韵在《中原》重出“可能是由于两个不同音变竞争造成的结果”,在《蒙古》之中“不出现复元音形式是因为A2类(即尤侯、鱼模互见类——引者按)的入声音节是高元音[u, y]。按照同音简化规则,高元音不应该出现韵尾”。这类字在《中原》、《蒙古》里的音变规则如下:

《中原音韵》:-juk > -juw > -jiw(鱼模韵)或-jəw(尤侯韵)

《蒙古字韵》:-juk > -yk > -yw > -y(鱼韵)

亦即可以说该音变是以“词汇扩散”的方式进行的,《中原》清晰可见“未变”“变异”“已变”三种不同的状态(沈钟伟2005:319):

未变: juk 肉六(尤侯)

变异: juk/yk 竹逐轴粥烛熟褥宿(尤侯/鱼模)

已变: yk 足蹙促粟筑出畜叔淑(鱼模)

至于第(1)类《中原》东钟、庚青两韵并收的性质,汉语史界的看法也不统一。陆志韦(1946/1988:13)谈到庚耕登合口跟东钟韵通押时说:“《中原音韵》的分收或是兼收表明有些合口字在方言异读(参《西儒耳目资》ᴜŋ跟uəŋ重读)。”杨耐思(1981:38)和陆先生的看法一致,认为“究竟应该归在哪一韵部,可能各家意见不一。同时从北方话的历史看,又表现出有方言的分歧。也许周氏与《蒙古字韵》不同的归类现象,乃是反映了当时方言的差异”。张清常(1983/2006:192)并不完全同意方言异读的说法,“单纯从主元音,或从开齐合撮,或从声母的异化作用使东钟部的‘崩棚孟’变成庚青部,或从方音……去解释,都难以说得十分圆全。恐怕要综合许多方面的因素来看”。

《中原》东钟、庚青互见字的性质和鱼模、尤侯互见字一样,也是以词汇扩散方式进行的竞争性音变(competing change)(沈钟伟2010)。例字如下:

未变:-əŋ朋氓闳鈜泓;-iuəŋ营萤熒頴顷檾永琼煢冏㤯迥𧨝敻(庚青)

变异:-uəŋ/-uŋ 肱觥崩繃烹盲萌甍轰薨宏綋横平声弘棚鹏艋蜢孟橫去声迸;-iuəŋ/-iuŋ 兄荣嵘永詠瑩(庚青/东钟)

已变:-uŋ彭猛(东钟)

其中“未变”阶段即指曾梗摄的唇音及合口牙喉音字的主元音仍旧是-ə,合口性由其-u-介音来体现;“变异”阶段指此类字有-(i)uəŋ和-(i)uŋ两种读法并存;“已变”阶段指的是该类字已不具有主元音-ə,而已变作合口的-uŋ。

《中原》、《蒙古》及元曲押韵等同期音韵资料所记载的庚青韵(即中古曾梗摄)唇音及牙喉合口字读如东钟韵(即中古通摄),在现代北方官话也有所反映。以北京话为例,上述两韵并收的唇音声母字在北京话读-əŋ韵,牙喉音声母字读-uŋ/-iuŋ(其中“倾”字是庚青韵开口的读法)。曾梗摄唇音字在现代方言读圆唇元音并不少见,以“朋登棚庚二”为例:(北京大学中文系语言学教研室2003:332)

武汉成都扬州温州南昌 朋꜁phoŋ꜁phoŋ꜁phoŋ꜁boŋ꜁phuŋ 棚꜁phoŋ꜁phoŋ꜁phoŋ—꜁phuŋ文

其中武汉、成都、扬州属长江以南的官话方言,温州为吴语,南昌为赣语(且属文读层),和《中原》的记载相符。初步看来,《中原》所在庚青、东钟两韵互见的现象在现代南方方言有更加完整的表现。

本文旨在探讨,(1)《中原》庚青、东钟互见字所反映的曾梗摄唇牙喉合口从宋元以后是怎样影响汉语方言的?(2)《中原》的庚青、东钟韵的互见字中并不包括入声韵,宕、江、曾、梗、通诸摄的入声韵在《中原》以前的晚期中古汉语(即以《四声等子》、《切韵指掌图》为代表的韵图时代)就开始失去-k韵尾同时韵母复元音化,并入不同的阴声韵中,因此在《中原》观察不到来自中古曾梗摄入声的唇牙喉合口字是否也有读如通摄的情形,而现代南方不少方言有独立的入声,那么这些方言里能否找到类似的现象?(3)庚青、东钟的互见字见于《中原》系的韵书资料,稍后的《中州音韵》等南方系韵书是否也有,具体的表现又是如何?(4)《中原》的庚青、东钟两读现象跟宋元以后的南方官话是否有关?

三 曾梗摄字的əŋ>uŋ音变与明代南北系韵书

吕叔湘先生的名著《近代汉语指代词》(1985:58)在讨论近代汉语的两个复数后缀“们”、“每”时曾经提出宋元时代官话的“两系说”:

现代的官话区方言,大体可以分成北方(黄河流域及东北)和南方(长江流域及西南)两系。我们或许可以假定在宋、元时代这两系已经有相当分别,北系方言用“每”而南系方言用“们”。北宋的时候,中原的方言还是属于南方系;现代的北方系官话的前身只是燕京一带的一个小区域的方言。到了金、元两代入据中原,人民大量迁徙,北方系官话才通行到大河南北,而南方系官话更向南引退。

吕先生的观点主要从虚词“们”、“每”的地理分布着眼,进而主张区分官话的南、北两系。从音韵的角度来看,宋元时期的音韵史资料大致也可见南、北系别的差异。

已有的研究表明,北系官话在东北的燕京一带兴起,也就是汉语史界所谓的幽燕官话(林焘1987),北宋时期它还只是一个很小区域的方言;南系官话则是以汴洛一带方言为中心的中原官话(宁忌浮1997)。“北系”“南系”官话并不等同于“北方系”“南方系”官话,因为从地理分布上说,幽燕、中原两系官话都是北方官话,金、元以后幽燕官话入主中原,迫使汴洛官话向南推移,直至长江流域。罗杰瑞(Norman 1997/2004:296)认为《中原》的音系明显属于北系官话,因为其入声已派入三声,北宋邵雍(1011-1077)《声音唱和图》则有南系官话的特征④。罗文认为《中原》反映北系官话的理由是基于现代官话方言中入声字的演变也显示出南北的差异:江淮、西南官话、晋语属于保留入声的一系;中原、兰银、北方、北京、胶辽官话等属于入声消失的一系(李荣1985)。既然《中原》显示中古的入声已消失并派入其他声调,可见《中原》的音系应有北系官话的成分。

对于元代官话的标准音,学界有不同意见。黎新第(1995:120)赞同李新魁先生(1980、1987)的看法,认为“金、元时期的官话方言,无论南方系,北方系,全都来自中原方言,同燕京一带方言还没有直接关系。”罗杰瑞(2004/1997:296)则主张,“到了元代,东北方言(现代北系官话的祖语)成为优势语。”《中原音韵》萧豪、歌戈互见字实质上反映了幽燕、汴洛两系官话的共时叠置,因此我们不能笼统地将《中原》的音系看作北系官话的代表。

《中原》东钟、庚青互见字、或者说中古曾梗摄合口钝音声母字的əŋ>uŋ音变在当时代表的是哪一系官话,学界至今尚未有过专门的论述。杨耐思(1981:70)认为《中原》将庚青韵的部分字读入东钟韵是“外来”的,读入庚青才是“本声”,理由是周德清在“正语作词起例”谈及“诸方语病”,其中包括“真文与庚青分别”,例如“薰有兄、鲲有觥、温有泓、奔有崩、喷有烹、昏有轰”。我们对此有不同的看法,周氏举的这些例字是为了说明-n尾字和-ŋ尾在元代北方话里是不混的,也就是*-i(u)ən和*-i(u)əŋ不同。这只能说明周氏认为“兄觥泓崩”等字应该读庚青韵,而不能用来说明其读入东钟韵就是“外来”的。

通过梳理历史文献和考察现代方言,我们发现曾梗摄字的əŋ>uŋ音变反映的更多是早期南方官话的特点。如前所述,《中原》所见曾梗摄字的əŋ>uŋ音变是一种扩散式音变,我们从《中原》同时期以及之后的南方官话色彩明显的音韵史文献中也可以整理出曾梗摄字əŋ>uŋ音变的脉络。

首先,从南方系官话韵书,比如与《中原音韵》同时期的《中州乐府音韵类编》(1351,或简称“音韵类编”)中可见曾梗摄字的əŋ>uŋ。中古曾梗摄合口字在《音韵类编》中的分韵归类如下(周建设主编2015):

未变:-əŋ朋氓闳鈜;-iuəŋ营萤熒頴顷倾檾琼煢冏㤯迥𧨝敻(“庚青”韵)

已变:-uŋ崩繃烹彭棚鹏迸盲萌甍猛艋蜢孟觥轰薨宏綋横平声弘泓橫去声;-iuŋ 兄荣蓉嵘永詠瑩(“东钟”韵)

该书归入“庚青”韵的,仍读不圆唇的-əŋ,归入“东钟”韵的,则表示已读圆唇的-uŋ。该书的“东钟”韵共有30个字属中古曾梗摄合口字,并注为“收”(表示收入此韵)。“倾”在《中原音韵》属东钟、庚青两收,在《音韵类编》里只归入“东钟”韵;“绷彭”二字不见于《中原音韵》。

学界都认为是反映北方官话标准读书音的《蒙古字韵》(1269)中,来自《中原》的庚青韵(“庚”韵)与东钟韵(“东”韵)的分合如下(沈钟伟2015):

未变:-əŋ崩閍繃祊絣伻迸烹亨抨彭棚朋堋鹏弸𠊧;-wuŋ泓;-wiŋ兄(“二庚”)

再看成书于南方、带有南方官话特征的韵书《洪武正韵》(1375,简称“洪武”),其中古通摄字列在“一东”,曾梗二摄字在“十八庚”,除了“兄”(梗合三庚韵)字进入“东”部之外,其余的中古曾梗摄字仍读作-əŋ,这说明当时的南方官话中əŋ>uŋ音变似乎并未开始。

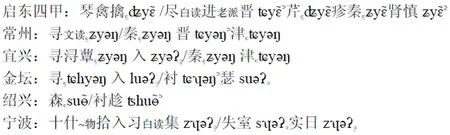

此外,明代王骥德(浙江绍兴人)《曲律》(论韵第七)的一段话值得注意,具引如下:

德清(引者按:《中原音韵》作者周德清)浅士,韵中略疏数语,辄已文理不通,其所谓韵,不过杂采元前贤词曲,掇拾成编,非真有晰于五声七音之旨,辨于诸子百氏之奥也。又周江右人,率多土音,去中原甚远,未必字字订过,是欲凭影响之见,以著为不刊之典,安保其无离而不叶于正者哉?盖周氏为韵,其功不在于合,而在于分;……而其合之不经者,平声如肱、轰、兄、崩、烹、盲、弘、鹏,旧属庚青蒸三韵,而今两收。……且今之歌者,为德清所误,抑复不浅,如横之为红,鹏之为蓬,止可于韵脚偶押在东钟韵中者,作如是歌可耳;若在句中,却当仍作庚青韵之本音。今歌者既作红蓬之音,而遇有作庚青本音歌者,辄笑以为不识中州之音矣,敝至此哉!

王骥德把南曲唱词中“横红”同音、“鹏蓬”同音视为“德清所误”,但并未完全否定之。如果是非韵脚位置,可以将曾梗摄字读入通摄(东钟韵);如果是韵脚字,则应该仍读作曾梗摄(庚青韵)。南曲论者往往持正音观念,而正音的出发点往往是“存古”而非“创新”,唱词和念白不同,前者更应以读书音为准,若以角色来论,后者在生、旦角口中也是“规矩”的、保守的读书音,丑角才说地道的“土音”。明代沈宠绥(江苏吴江人)《度曲须知·宗韵商疑》说:

凡南北词韵脚,当共押周韵;若句中字面,则南曲以《正韵》为宗,而朋、横等字,当以庚青音唱之。北曲以周韵为宗,而朋、横等字,不妨以东钟音唱之。但周韵为北词而设,世所共晓,亦所共式,惟南词所宗之韵,按之时唱,似难捉模,以言乎宗《正韵》也。

沈宠绥的说法与王骥德一致,即南曲韵脚字可依《中原》,非韵脚字则应遵照《洪武》。上面说《洪武》并未见明显的曾梗摄字əŋ>uŋ音变,沈氏的记录也反映了这一点。《洪武・序》说该书“壹以中原雅音为定”,说明它跟汴洛官话之间关系密切。《洪武》作为官方韵书,它所反映的读书音的标准音相对保守滞后,所以几乎看不到曾梗摄字的əŋ>uŋ音变,但实际口语音的标准音已有此音变,王骥德、沈宠绥的描述都是明证。换句话说,明代的南方官话有着跟汴洛官话性质相同的əŋ>uŋ音变。

继《洪武》之后的南方系韵书,《中州音韵》(1508)与《西儒耳目资》(1626)中都已经明确记载了曾梗摄字既读本音,又读入通摄的情况,如《中州音韵》:

未变:-iuəŋ莹萦营荧萤;-uəŋ 鑛

变异:-uəŋ/-uŋ迸矿;-iuəŋ/-iuŋ荣琼閛瑩醟

已变:-uŋ崩朋绷烹彭盲拼棚萌肱薨弘横轰宏;-iuŋ兄敻詷炯冋迥

再看它们在《西儒耳目资》中的表现⑤:

变异:-uəŋ/-uŋ肱広觥鞃礦䵃懭獷

如果我们将《洪武正韵》读书音的标准音系统中əŋ>uŋ音变看成是初始阶段的话,那么《中州音韵》与《西儒耳目资》就是音变的过渡阶段,这三部韵书从历时的角度勾勒了əŋ>uŋ音变在早期南方官话读书音中的变化过程,而其产生的时间较《中原》代表的汴洛官话略晚一些。至于口语音的标准音系统,缺乏性质明确的文献可征,但至少不会比读书音来得保守则是肯定的,汴洛音影响南方官话的口语音,应该比读书音更快一步。

四 曾梗摄字的əŋ>uŋ音变与现代方言

从方言材料来看,根据中古曾梗摄合口钝音与通摄在现代方言中的分合,我们也可以发现əŋ>uŋ音变更多反映的是南方官话的特点,主要基于以下几点:

第一,曾梗摄唇音字在现代南方官话以及一些南方方言的文读层中读圆唇主元音。

江苏境内属江淮官话通泰片的绝大多数方言以及安徽境内的全椒、定远、天长、当涂、无为等江淮官话洪巢片方言都存在这种读音。例字如下⑥:

江淮官话部分方言曾梗摄唇音字的读音表 表2

南通海安泰兴扬州合肥全椒定远天长 朋曾꜁phʌŋ꜁phɔŋ꜁phɔŋ꜁phoŋ꜁phəŋ꜁phoŋ꜁phoŋ꜁phoŋ 彭梗꜁phʌŋ꜁phɔŋ꜁phɔŋ꜁phoŋ꜁phəŋ꜁phoŋ꜁phoŋ꜁phoŋ 棚梗꜁phʌŋ꜁phɔŋ꜁phɔŋ꜁phoŋ꜁phəŋ꜁phoŋ꜁phoŋ꜁phoŋ 猛梗꜂mʌŋ꜂mɔŋ꜂mɔŋ꜂moŋ꜂məŋ꜂moŋ꜂moŋ꜂moŋ

西南官话中,一些方言的曾梗摄唇音字也有读-oŋ的现象。例字如下:

西南官话部分方言曾梗摄唇音字的读音表 表3

武汉成都大方都江堰喜德昆明荔浦 绷梗꜀poŋ/꜀pən꜀poŋ/꜀pən꜀pən꜀pən꜀pən꜀poŋ꜀pən 朋鹏曾꜁phoŋ꜁phoŋ꜁phoŋ꜁phoŋ꜁phoŋ꜁phoŋ꜁phoŋ 棚梗꜁phoŋ꜁phoŋ꜁phoŋ꜁phoŋ꜁phoŋ꜁phoŋ꜁phoŋ 萌梗꜁moŋ/꜁min旧꜁moŋ/꜁min旧꜁min꜁min꜁moŋ꜁moŋ꜁moŋ 猛梗꜂moŋ꜂moŋ꜂moŋ꜂moŋ꜂moŋ꜂moŋ꜂moŋ 孟梗moŋ꜄moŋ꜄moŋ꜄moŋ꜄moŋ꜄moŋ꜄moŋ꜄

曾梗摄唇音字读圆唇元音,在吴语的老文读层中也存在。郑伟(2013:192-194)指出,吴语太湖片曾梗摄帮组字有白读[-oŋ/-oʔ],这些读音是早期官话层的[*-əŋ/*-əʔ]的后变形式,实则为老文读层。该层次还见于浙南吴语,但是南、北吴语的情形有差异:该层次在北部吴语的舒入韵均有大量分布,但在浙南吴语中多见于舒声韵,入声韵仅有个别分布。例如:

北部吴语部分方言曾梗摄唇音字的读音表 表4

金坛童家桥靖江常州溧阳宜兴杭州 朋曾꜁phoŋ꜁boŋ꜁boŋ꜁boŋ/꜁bᴀɲ꜁boŋ/꜁bᴀŋ꜁boŋ/꜁bᴀŋ꜁bᴀŋ/ ꜁boŋ 彭梗꜁phoŋ꜁boŋ꜁boŋ꜁boŋ꜁boŋ꜁bᴀŋ꜁bən 棚梗꜁phoŋ꜁boŋ꜁boŋ꜁boŋ꜁boŋ꜁bᴀŋ꜁bᴀŋ/꜁boŋ 猛梗꜂məŋ꜂ʔmoŋ꜂ʔmoŋ꜂ʔməɲ/꜂ʔmoŋ꜂ʔmən꜂ʔmᴀŋ꜂ʔmoŋ 孟梗moŋ꜅moŋ꜅moŋ꜅moŋ꜅ʔmən꜄ʔmᴀŋ꜄moŋ꜅

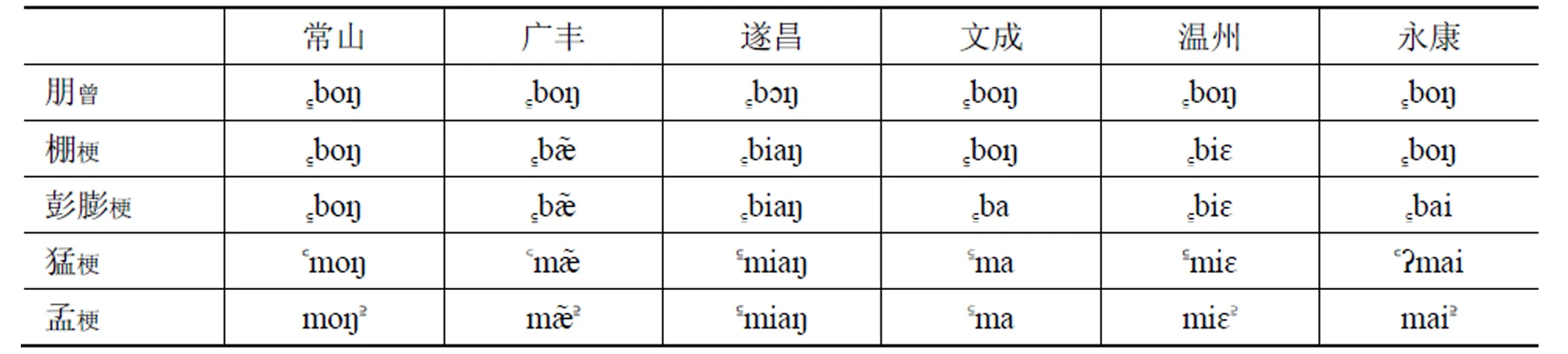

南部吴语部分方言曾梗摄唇音字的读音表 表5

常山广丰遂昌文成温州永康 朋曾꜁boŋ꜁boŋ꜁bɔŋ꜁boŋ꜁boŋ꜁boŋ 棚梗꜁boŋ꜁bæ̃꜁biaŋ꜁boŋ꜁biɛ꜁boŋ 彭膨梗꜁boŋ꜁bæ̃꜁biaŋ꜁ba꜁biɛ꜁bai 猛梗꜂moŋ꜂mæ̃꜃miaŋ꜃ma꜃miɛ꜂ʔmai 孟梗moŋ꜅mæ̃꜅꜃miaŋ꜃mamiɛ꜅mai꜅

关于吴语中该文读层次形成的原因,郑伟(2013:194)指出应来自早期某种北方官话。我们认为这种早期北方官话就是中原官话,即南系官话的源头。该层次正显示了早期南系官话对吴语的影响。

《中原音韵》中入声字已经舒化,因此存在东钟、庚青两韵并收的都是舒声字,而在保留入声的南方方言中,入声字也发生了əŋ>uŋ音变。江苏、安徽境内的江淮官话以及北部吴语的文读层中多数入声字都有此特点。

江淮官话、吴语部分方言曾梗摄唇音入声字的读音表 表6

杭州扬州合肥无为泰兴常州常山遂昌 白poʔ꜆pɔʔ꜆pɐʔ꜆poʔ꜆pɔʔ꜇bɔʔ꜇bɛʔ꜇biaʔ꜇ 北poʔ꜆pɔʔ꜆pɐʔ꜆poʔ꜆pɔʔ꜆poʔ꜆poʔ꜆pɔʔ꜆ 麦moʔ꜇mɔʔ꜇mɐʔ꜇moʔ꜆mɔʔ꜇moʔ꜇mɛʔ꜇miaʔ꜇ 墨moʔ꜇mɔʔ꜇mɐʔ꜇moʔ꜆mɔʔ꜇mɔʔ꜇mɛʔ꜇mɔʔ꜇

南方的江淮官话、西南官话以及吴语的老文读层中,曾梗摄唇音字都还保留与通摄字合并的格局,与《中原》的记录相合。

跟曾梗摄字的əŋ>uŋ音变相关,深、臻摄字在南方方言中也有类似的合口化音变。比如吴语部分深开三、臻开三字读合口或撮口韵(郑伟2013:198—199):

吴语中深臻摄发生合口化音变的主要是舌齿音字。事实上,深臻摄牙喉音的开口字在其他一些南方方言中也读为合口或圆唇主元音。如:闽语厦门话中“根跟恳肯啃垦很痕恨恩巾斤筋近衅殷银隐尹”等字读合口韵母-un;梅县客家话的“仅谨欣银隐尹”等字的读音为-iun,带圆唇主元音。

至于该音变产生的起点及过程,前人的研究比较少,我们认为这种扩散式音变主要是语音的同化作用造成的。该音变可以表示为:

阳声韵:əŋ > uŋ/P__;-uəŋ/-iuəŋ > -uŋ/-iuŋ /K__

入声韵:əʔ > oʔ/P, Kw__(P代表唇音帮组,K代表牙喉音见系)

因此,这是一种发生在钝音声母后的音变,正是钝音声母的合口性使主元音发生圆唇化音变。唇音声母具有圆唇性,很容易使后面的韵母带上圆唇色彩,因此跟在唇音声母后面的梗摄字容易发生-ʷəŋ>-uᵊŋ>-uŋ的音变,从而与通摄读音相同。牙喉音声母的合口性加强了韵母的圆唇性,使得韵母发生-uᵊŋ>-uŋ的音变。厦门话与梅县话深臻摄的合口化音变也应该是受钝音声母的影响产生的。

五 结论

黎新第(1995:119-121)认为宋元南方系官话主要指长江中下游地区的现代江淮官话及其在近代汉语中的前身,而不包括西南官话(但西南官话中存在一定的南方系官话的成分与材料),并指出宋元时期南方系官话具有以下音韵特点:第一,汉语表人复数词尾,北方用“每”,南方用“们”。第二,“国墨北惑字,北人呼作谷木卜斛,南方则小转为唇音。北人近于俗,南人近于雅。”(南宋赵彦卫《云麓漫钞》卷十四)第三,朱熹《诗集传》与《楚辞集注》的叶音中反映出当时南方系官话的一些语音面貌,包括舌尖元音韵母只产生了ɿ、麻韵细音尚未独立、臻摄与梗曾摄鼻音-n/-ŋ已有不能分的、全浊声母已有清化迹象、平声不分阴阳、入声保留且有-p/-t/-k韵尾。

限于篇幅,本文不打算逐条讨论,但关于第二条特点,“国墨北惑字,……南人则小转为唇音”,说的就是中古曾梗摄合口入声的钝音字主元音圆唇化,此处所说的“转为唇音”显然不能理解为唇音声母(因为并不只有唇音声母字)或合口介音(因为本来就有合口介音,北方方言至今也还是读合口韵),而应是表示“唇化”(labialization)特征,而且也只能由圆唇主元音来体现该特征。

曾梗摄字的əŋ>uŋ音变在《中原音韵》中以词汇扩散的方式进行,其在韵书上的表现是中古曾梗摄合口钝音字有庚青、东钟二韵并收的“异读”。这种变化发生在汴洛系(南系)官话还是幽燕系(北系)官话呢?基于以下两点理由,我们认为它应该看作是南系官话的音韵特征,第一,明代以后的南方系韵书《洪武正韵》、《中州乐府音韵类编》、《中州音韵》以及某些南方地区的戏曲论著中都不同程度地记载了曾梗摄字的əŋ>uŋ音变,而且口语音的标准音比读书音的标准音更早受其影响;第二,该音变在现代北方官话(包括东北/兰银/冀鲁/胶辽官话及秦晋方言)中并没有突出的反映,反而在南方官话(西南/江淮官话和吴语的文读层)的曾梗摄舒、入声韵字中均有明显的表现。

还要强调一点,本文讨论的曾梗摄字的əŋ>uŋ音变,是基于特定语音条件(钝音声母或合口介音对主元音的同化)的系统内的自然音变。条件音变并非是说,它在所有具备该条件的语言中一定会发生,而是说它在某些条件下很容易发生。换句话说,经不经常出现是一回事,出不出现是另一回事。曾梗摄字的əŋ>uŋ音变的地理分布也有南、北差异,作为一种创新音变,可以拿它来判断南、北官话各次方言间历史关系。

吕叔湘(1985)、黎新第(1995)、罗杰瑞(1997/2004)等前辈学者都明确提出或支持宋元以来官话应分作南北二系的基本观点。虽然学界对于《中原音韵》的基础方言是北京音(北系)还是汴洛音(南系)还没有定论,但该韵书所见的语音记录并非同质(homogenous)这一点毫无疑义。可能这恰恰说明了《中原》表现的官话特点本身既有北系、也有南系。由于汴洛、幽燕两系官话在《中原音韵》之中已生纠葛,厘清两者还有不少工作要做,而且汴洛官话后来又随着北方移民或者通过文教势力影响到了更南的区域,所以今天我们要把北系、南系官话的源流分析透彻,并不容易。本文以曾梗摄字əŋ>uŋ音变为切入点,只是一种尝试,希望今后将音韵史文献和现代方言资料结合起来,对南、北官话异同问题做更深入的观察和探讨。

北京大学中文系语言学教研室 2003 《汉语方音字汇》(第二版重排本),语文出版社。

曹志耘 2002 《南部吴语语音研究》,商务印书馆。

陈章太、李行健主编 1996 《普通话基础方言基本词汇集》,语文出版社。

顾黔 2001 《通泰方言音韵研究》,南京大学出版社。

金尼阁 1957 《西儒耳目资》(全三册),文字改革出版社。

金周生 1982 元曲暨中原音韵“东钟”、“庚青”二韵互见字研究,《辅仁学志》(台北)第11期。

黎新第 1995 南方系官话方言的提出及其在宋元时期的语音特点,《重庆师院学报》第1期。

黎新第 2012 敦煌写本别字异文所见庚青、东钟相混,“第四届汉语历史音韵学高端论坛”会议论文。

李荣 1985 官话方言的分区,《方言》第1期。

李新魁 1993/1980 论近代汉语共同语的标准音,《李新魁自选集》,河南教育出版社。

李新魁 1993/1987 汉语共同语的形成和发展,《李新魁自选集》,河南教育出版社。

林焘 1987 北京官话溯源,《中国语文》第3期。

陆志韦 1988/1946 释《中原音韵》,《陆志韦近代汉语音韵论集》,商务印书馆。

罗常培、蔡美彪 2004 《八思巴字与元代汉语》(增订本),中国社会科学出版社。

吕叔湘 1985 《近代汉语指代词》,学林出版社。

宁忌浮 1997 十四世纪大都方言的文白异读,《中原音韵新论》,北京大学出版社。

钱乃荣 1992 《当代吴语研究》,上海教育出版社。

钱曾怡主编 2010 《汉语官话方言研究》,齐鲁书社。

沈钟伟 2005 从《蒙古字韵》论入声音节的复元音化,董琨、冯蒸主编《音史新论——庆祝邵荣芬先生八十寿辰学术论文集》,学苑出版社。

沈钟伟 2010 探索历史材料所反映的正在发生的音变,潘悟云、沈钟伟主编《研究之乐:庆祝王士元先生七十五寿辰学术论文集》,上海教育出版社。

沈钟伟 2015 《〈蒙古字韵〉集校》,商务印书馆。

孙宜志 2006 《安徽江淮官话语音研究》,黄山书社。

王力 1985 《汉语语音史》,中国社会科学出版社。

徐通锵 1991 《历史语言学》,商务印书馆。

雅洪托夫 1988/1980 十一世纪的北京音,雅洪托夫著《汉语史论集》,北京大学出版社。

杨耐思 1981 《中原音韵音系》,中国社会科学出版社。

杨耐思 1990 《中原音韵》两韵并收字读音考,《王力先生纪念论文集》,商务印书馆。

张清常 2006/1983 《中原音韵》新著录的一些异读,《张清常文集·第一卷》(音韵),北京语言文化大学出版社。

郑伟 2013 《吴方言比较韵母研究》,商务印书馆。

周建设主编 2015 《音泭·中州乐府音韵类编·南北方音》,首都师范大学出版社。

周祖谟 1966 宋代汴洛语音考,《问学集》(下册),中华书局。

Norman, Jerry(罗杰瑞) 1997 Some thought on the early development of Mandarin. Yue-Hashimoto Anne and Mitsuaki Endo (eds.). 21-28, 东京:内山书店;关于官话早期发展的一些想法(梅祖麟译),《方言》2004年第4期。

①加方括号的“彭猛”字只见于东钟韵,各个例字都标明了中古音韵地位。“倾”字既在东钟韵合口出现,又在庚青韵开口出现。可参看杨耐思(1981:37)。

②关于叠置式音变、扩散式音变的区别及其具体表现,可参看徐通锵(1991:389-402)。

③ 王力(1985:384)对《中原》歌戈、萧豪互见字也持同样的看法,指出两者分别代表文言音和白话音。

④罗文指出此处参考的是周祖谟(1966)和雅洪托夫(1980),但这两篇文章都未曾明确指明《唱和图》的哪些音韵特点反映的是所谓“南系官话”,罗文也没有就此做具体的论证。罗文的意思应该是他们都提到了《唱和图》主要反映了北宋汴洛音(中原系/南系官话),而不是北京音(幽燕系/北系官话)的音韵特点。

⑤《西儒耳目资》是标音性韵书,该书使用的标音体系将[ŋ]都写作[m]。

⑥本文的语料出处:南通、海安、泰兴(顾黔2001);扬州、合肥、成都、厦门、梅县(北京大学中文系语言学教研室2003);全椒、定远、天长(孙宜志2006);成都、昆明、武汉(陈章太等主编1996);大方、都江堰、喜德、荔浦(钱曾怡主编 2010);金坛、童家桥、靖江、常州、溧阳、宜兴、杭州(钱乃荣1992);常山、广丰、遂昌、文成、温州、永康(曹志耘2002)。不再一一注明。

“The Same Characters belonging to Two Rhyme Groups” of(庚青) and(东钟) of(中原音韵) and Early Southern Mandarin

DU Jun-ping1and ZHENG Wei2

(1. Institute of Linguistics, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China; 2. Department of Chinese and Literature, East China Normal University, Shanghai 200241, China)

The same Chinese characters are belonging to both(庚青) and(东钟) rhyme group revealed in the rhyme book(中原音韵). It can be explained as competing sound change in way of lexical diffusion and formalized as əŋ>uŋ/P__, uəŋ>uŋ/K__, and iuəŋ>iuŋ/K__. As a natural process, the sound change of main vowel [ə] to [u] undergoes conditioned by the assimilation of grave consonant or rounded medial. Referring to historical documents on Chinese phonology and material on modern dialects, we assume that the sound change can be regards as one of reflexes of Southern Mandarin Song-Yuan period afterwards. Besides, some phonological feature is still retained by modern southern Mandarin like Jiang-huai and southwestern mandarin, Wu dialect and the literary strata appeared in southern dialects.

(中原音韵),(庚青) Rhyme Group,(东钟) Rhyme Group, Southern Rhyme Books, Southern Mandarin

H114

A

1000-1263(2018)03-0062-09

教育部人文社科研究规划项目“壮泰语古籍与古文字中的汉字音及其历史层次”(17YJA740073);教育部霍 英东教育基金会高等院校青年教师基础性研究课题基金(141105);上海高校一流学科(B 类)建设计划规划项目

杜俊平,女,1988 年生,河南洛阳人,博士生,研究方向为音韵学、方言学;郑伟,男,1979 年生,江苏常 州人,博士,教授,研究方向为汉语史、现代汉语方言、南方少数民族语言古文献与古文字。

——以浙江地区为例