经皮椎体成形术治疗脊柱转移瘤的疗效评估

陈秋洪 胡炳树 李杰 陈雷

作者单位:350005 福州,福建医科大学附属第一医院脊柱外科

脊柱容易受转移瘤侵犯,是肿瘤常见的转移部位之一,相关数据显示恶性肿瘤患者出现脊柱转移的概率为 5%~10%[1]。其中以累及胸椎者最为常见 ( 约占 70% ),其次为腰椎及颈椎 ( 分别约占20% 和 10% )[2-3]。转移瘤的生长与浸润可引起椎体骨质结构破坏,导致病理性骨折及脊髓压迫的发生,出现局部剧烈疼痛,给患者生存质量带来严重影响。1989 年,Lapras 等[4]首次将经皮椎体成形术( percutaneous vertebroplasty,PVP ) 应用于脊柱转移瘤的治疗并取得理想的治疗效果。文献显示 PVP 治疗脊柱转移瘤的疼痛缓解率达 75%~94%[5-6]。

本研究回顾性分析 2014 年 1 月至 2015 年 12 月我院采取 PVP 治疗的脊柱转移瘤患者 37 例,男25 例,女 12 例,年龄 36~84 岁,平均 61.8 岁,共78 个椎体 ( 胸椎 40 个,腰椎 38 个 ),分析 PVP 在脊柱转移瘤中的应用,评价临床疗效。

资料与方法

一、纳入与排除标准

1. 纳入标准:( 1 ) 选自 2014 年 1 月至 2015 年12 月期间我院收住入院采取 PVP 治疗者;( 2 ) 有明确的原发肿瘤病史或经活检证实者;( 3 ) 影像学资料包括 X 线片、CT、MRI、骨核素显像 ( ECT ) 或者全身骨显像 ( PET-CT ) 显示椎体破坏者;( 4 ) 有不同程度的胸背部或腰部疼痛,经过放疗或者化疗等保守治疗后疼痛仍未见明显改善者;( 5 ) 术前Tokuhashi 评分 ≤ 8 分者。

2. 排除标准:( 1 ) 有脊髓或神经根压迫症状者;( 2 ) 高龄合并其它脏器功能障碍而不能手术者;( 3 ) 术前 Tokuhashi 评分>8 分者。

本组共纳入 37 例,男 25 例,女 12 例,年龄 36~84 岁,平均 61.8 岁,共 78 个椎体 ( 胸椎 40 个,腰椎 38 个 ) 行 PVP 治疗。根据受累椎体个数分为:单个椎体转移 12 例,2 个椎体转移11 例,3 个椎体转移 12 例,4 个椎体转移 2 例。根据原发肿瘤来源分为肺癌 19 例,乳腺癌 3 例,前列腺癌 5 例,宫颈癌 2 例,卵巢癌 1 例,肝癌 2 例,胃癌 2 例,结肠癌 2 例,直肠癌 1 例。所有患者术前都予以 Tokuhashi 评分,其中 ≤ 5 分 11 例,6~8 分 26 例。诊断主要依靠患者的病史和影像学检查,均经椎体术前或者术中穿刺活检证实。

二、方法

入院完善常规检查,排除手术禁忌,了解受累椎体的部位、数量、椎体塌陷的程度、溶骨破坏的程度、椎体后壁的完整性、椎弓根侵犯程度、脊髓受压等情况。

三、材料

C 型臂 CZAV,德国西门子,穿刺针及骨水泥注射材料均采用韩国精诚实业公司产品。

四、手术操作

患者取俯卧位,摆好体位,心电监测,C 型臂机透视下定位病变椎体,作体表标记。皮肤严格消毒,铺无菌手术巾,2% 利多卡因逐层浸润麻醉至骨皮质。麻醉成功后,穿刺途径采用经椎弓根单侧入路,在 C 型臂机透视下调整穿刺角度直至病椎的前中 1 / 3 处,调和骨水泥至牙膏期在透视下通过穿刺针套管缓慢注入,一旦发现骨水泥向椎管内或椎间孔内等渗漏应立即停止手术操作。同时密切监测患者生命体征及双下肢运动感觉情况,记录注射量( 胸椎为 2~4 ml,平均 3.0 ml,腰椎为 3~5 ml,平均 4.1 ml ),透视观察骨水泥的分布情况,待骨水泥凝固后及时拔除穿刺针,并用无菌敷贴覆盖针孔处,待患者生命体征平稳,送返病房。

五、术后处理

术后返病房采取平卧位,密切监测患者生命体征及双下肢感觉运动情况,术后 24 h 准予下床活动,避免负重,术后第 2 天复查 X 线片观察骨水泥分布及有无渗漏。对可疑渗漏患者行术后 CT 检查,定期复查 X 线片并了解患者疼痛情况、生活质量情况及病椎高度等情况以评估手术疗效。

六、疗效评定

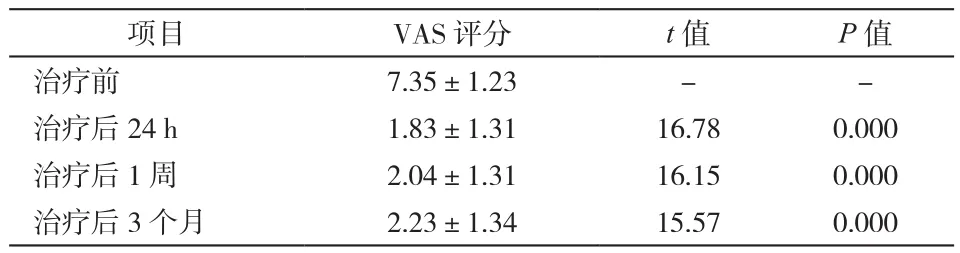

1. 疼痛评价:应用视觉模拟评分 ( visual analogue scale,VAS )[7]评价,疼痛分值为 5 级,即 0 级:0 分,无痛;I 级:1~3 分,轻度疼痛;II 级:4~6 分,中度疼痛;III 级:7~9 分,严重疼痛;IV级:10 分,剧烈疼痛。其中 0~I 级表示有效,II~IV 级表示无效。

2. 生活质量评价:应用日常生活自理能力 ( activity of daily life,ADL ) 量表[8],评价并记录所有患者治疗前及治疗后 3 个月时的 ADL 评分。

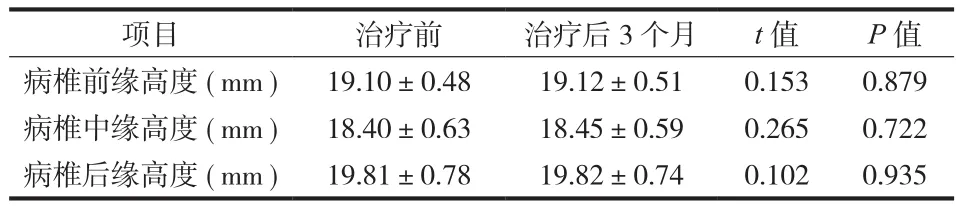

3. 脊柱稳定评价:术前及术后 3 个月病椎的前、中、后缘高度变化,通过复查胸、腰椎正侧位X 线片测量,评价有无椎体高度的变化。

4. PVP 治疗脊柱转移瘤的并发症:包括骨水泥渗漏、肺栓塞、相邻椎体发生骨折等 ( 详见讨论部分 )。

七、统计学处理

所有数据均使用±s,SPSS 22.0 统计学软件。数据比较用t检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

结 果

一、VAS 评分

患者在 PVP 治疗后疼痛缓解 32 例,无效5 例。PVP 治疗后 24 h VAS 评分由治疗前的 ( 7.35±1.23 ) 分下降至 ( 1.83±1.31 ) 分,疼痛缓解有效率为86.5%;术后 1 周时 VAS 评分为 ( 2.04±1.31 ) 分,疼痛缓解有效率为 83.8%;3 个月时 VAS 评分为( 2.23±1.34 ) 分,疼痛缓解有效率为 81.1%,术前分别与术后 24 h、1 周、3 个月 VAS 对比,差异有统计学意义 (P<0.05 ) ( 表1 )。

二、ADL 评分

PVP 治疗后 3 个月时 ADL 评分为 ( 10.05±2.82 )分,生活质量明显高于治疗前 ( 16.16±2.70 ) 分,ADL 评分差异有统计学意义 (P<0.05 )。

三、椎体高度

PVP 治疗前病椎前、中、后缘高度 ( mm ) 与治疗后分别为:治疗前 ( 19.10±0.48 )、( 18.40±0.63 )、( 19.81±0.78 );治疗后 3 个月 ( 19.12±0.51 )、( 18.45±0.59 )、( 19.82±0.74 ),未见椎体高度明显变化,差异无统计学意义 (P>0.05 ) ( 表2 )。

四、并发症

1. 骨水泥渗漏:行 PVP 治疗的 78 个椎体中,19 个椎体出现渗漏,渗漏发生率为 24.5%,椎间盘渗漏 8 个 ( 胸椎 3 个,腰椎 5 个 ),椎旁软组织渗漏10 个 ( 胸椎 6 个,腰椎 4 个 ),椎旁静脉渗漏 1 个( 腰椎 1 个 ),这些渗漏在术中透视查见,立即予以停止进一步骨水泥注射,术后复查胸椎、腰椎正侧位 X 线片可进一步证实骨水泥的渗漏情况。本组病例均未发现椎管内渗漏。

2. 邻近椎体再发骨折:术后 3 个月 1 例发生邻近椎体再发骨折,予以再次行 PVP 治疗,症状明显缓解,未见出血、术后感染,未发生脊髓或神经根压迫症状、肺栓塞等严重并发症,无手术死亡病例。

表1 PVP 治疗后 24 h、1 周、3 个月与治疗前 VAS 评分对比Tab.1 The VAS scores were compared preoperatively, 24 hours,1 week and 3 months postopertively

表2 PVP 治疗前病椎前、中、后缘高度分别与治疗后对比Tab.2 Before and after PVP treatment, the heights of anterior,middle, posterior margins were compared

讨 论

脊柱是最易受转移瘤侵犯的骨质部位,脊柱转移瘤患者生存时间较短,目前临床上的治疗以姑息性治疗为主,重点在于解除患者疼痛,改善生存质量及脊柱的稳定性等,进行手术切除仅约占10%[9-11]。开放术式除可以缓解肿瘤所致疼痛外,其在加强脊柱稳定性、解除神经压迫起到了良好的效果。但手术创伤较大、耗时较长、操作过程出血量较大及术后并发症多,一般仅在肿瘤穿破椎体后壁并导致脊髓压迫的情况下应用[12]。

根据 Tokuhashi 评分系统[13-15]对于总分 ≥ 9 分的患者,建议手术切除,而总分 ≤ 5 分者建议姑息治疗,介于两者之间者需根据临床综合评估选择治疗方法。本研究纳入的 37 例中,所有的病例Tokuhashi 评分 ≤ 8 分,其中评分 ≤ 5 分者 11 例,6~8 分者 26 例,所有患者均结合其疼痛情况及相关影像结果予行 PVP 治疗。

PVP 最早被用于椎体血管瘤的治疗,随后也被广泛用于多种脊柱疾病的治疗[16],如骨质疏松导致的椎体压缩性骨折、椎体骨髓瘤及脊柱转移瘤等。有学者分析可能机制如下[17]:骨水泥填充压迫作用所致局部血流受阻、骨水泥发生聚合反应时释放大量热量引起的热损伤效应以及骨水泥中所含的聚甲基丙烯酸甲酯等对肿瘤组织的直接杀害作用,不仅可以杀灭肿瘤细胞,还可以引起痛觉神经的破坏,起到延缓疾病进展及缓解疼痛的作用;另一方面,聚合后的骨水泥作用填充物对脊柱具有支撑作用,延缓了椎体对脊髓的压迫,也是疼痛得以缓解的作用机制之一。

疼痛是椎体转移瘤最常见的症状,可发生于大多数的脊柱转移瘤患者。同时由于大多数该类患者的预期寿命短,故缓解患者疼痛、提高生活质量、防止椎体进一步塌陷成为治疗脊柱转移瘤的重要目的。在本组研究中,对 PVP 治疗脊柱转移瘤患者进行疗效评估,PVP 治疗后 24 h VAS 评分由治疗前的( 7.35±1.23 ) 分下降至 ( 1.83±1.31 ) 分,疼痛缓解有效率为 86.5%,术后 1 周时 VAS 评分为 ( 2.04±1.31 ) 分,疼痛缓解有效率为 83.8%,3 个月时VAS 评分为 ( 2.23±1.34 ) 分,疼痛缓解有效率为81.1%,术前分别与术后 24 h、1 周、3 个月 VAS 评分对比,差异有统计学意义 (P<0.05 ),据相关文献报道,PVP 对于脊柱肿瘤患者的疼痛缓解有效率高达 75%~94%[5-6],本组研究结果疼痛缓解有效率为 86.5%,与之相符合;PVP 治疗后 3 个月时 ADL评分为 ( 10.05±2.82 ) 分,生活质量明显高于治疗前( 16.16±2.70 ) 分,ADL 评分差异有统计学意义 (P<0.05 ),提示 PVP 治疗脊柱转移瘤可明显缓解患者疼痛,改善患者的生存质量 ( 图1 )。本组患者治疗前后椎体高度无明显变化 (P>0.05 ),提示 PVP 治疗无恢复病变椎体高度的作用。

PVP 的并发症包括:骨水泥渗漏、肺栓塞、相邻椎体骨折、术后疼痛加重、术后感染等。本组研究中,共 78 个椎体行 PVP 治疗,有 19 个椎体出现骨水泥渗漏,发生率占 24.5%,其中椎间盘渗漏8 个 ( 胸椎 3 个、腰椎 5 个 ),椎旁静脉渗漏 1 个( 腰椎 1 个 ),椎旁软组织渗漏 10 个 ( 胸椎 6 个、腰椎 4 个 ),经过术中透视发现骨水泥渗漏,予以即刻停止骨水泥注射,术后均未见明显症状 ( 图1 ),其原因考虑与椎体破坏程度较为严重有关。关于骨水泥的渗漏情况,文献报道差异较大,其发生率约为 3.6%~43.5%[18]。Hulme 等[19]对临床病例进行统计分析,所研究行 PVP 治疗的病例中,66% 的临床并发症和骨水泥渗漏问题相关,发生骨水泥渗漏占41%;而钟远鸣等[20]对所研究行 PVP 治疗的患者统计分析,骨水泥渗漏发生率仅为 11%。本组术后3 个月 1 例出现相邻椎体新发骨折,予以再次行PVP 治疗,症状明显缓解,出现相邻椎体新发骨折的原因可能为术椎刚度增加及经过 PVP 治疗后相邻椎间盘压力均有所增加,负荷改变所致。本组病例无大出血、椎管内压迫、术后感染及肺栓塞等并发症发生。

对本组病例的分析结果,提示 PVP 技术对脊柱转移瘤患者具有创伤小,止痛效果明显,改善生活质量,但对于 PVP 止痛的机制、椎体内注入骨水泥对肿瘤微环境及生物力学的影响还有待进一步观察研究。PVP 技术只是脊柱转移瘤治疗中的一小部分,虽然 PVP 已在控制局部肿瘤进展方面取得较为满意的疗效并得到越来越广泛的临床应用,然而相关研究指出,转移瘤发生脊髓及神经根压迫或者侵犯的患者,仅予以行 PVP 治疗止痛效果不佳,具有单独应用的局限性[21-22]。因此,对于脊柱转移瘤患者,综合治疗尤其是放疗、化疗仍是首选,PVP 只是其中的一种止痛手段,单独应用具有局限性。

PVP 治疗脊柱转移瘤可明显缓解患者疼痛,改善生活质量,具有可行性、安全性。

图1 患者,女,52 岁,乙状结肠癌骨转移患者,行后路 L3 经皮穿刺椎体成形术 a~b:为术前腰椎 MRI;c~d:为术前腰椎正侧位 X 线片;e~f:为术后腰椎正侧位 X 线片图2 患者,女,53 岁,宫颈鳞状细胞癌骨转移者,行 L5 经皮穿刺椎体成形术,术中出现骨水泥椎旁渗漏,立即终止骨水泥注射,术后腰背痛症状明显缓解,无诉特殊不适 a~b:为术前腰椎正侧位 X 线片;c~d:为术后腰椎正侧位 X 线片Fig.1 Female, 52 years old, sigmoid carcinoma with bone metastases,underwent L3 percutaneous vertebroplasty a - b: Preoperative lumbar MRI images; c - d: Preoperative L-Spine PA & LAT views; e - f:Postoperative L-Spine PA & LAT viewsFig.2 Female, 53 years old, cervical squamous cell carcinoma with bone metastases, underwent L5 percutaneous vertebroplasty.Intraoperative leakage next to the vertebrae was found, further bone cement injection was immediately stopped, low back pain symptoms were significantly relieved postoperatively, no special discomfort a - b: Preoperative L-Spine PA & LAT views; c - d: Postoperative L-Spine PA & LAT views