论《八月桂花遍地开》经典化路径与要义

韩大强

(信阳师范学院 学报编辑部,河南 信阳 464000)

红色经典艺术歌曲是在近现代中国革命历史背景下人民为争取民族独立、人民解放和国家富强的奋斗历程中所形成的赞歌,是体现中国共产党的奋斗精神、牺牲精神、团结精神的典范性作品。在艰苦卓绝的战争年代,在波澜壮阔的社会主义改造、建设时期,诞生了一大批经典革命歌曲,如《十送红军》《八月桂花遍地开》《黄河大合唱》《红星照我去战斗》《洪湖水,浪打浪》《五月的鲜花》《南泥湾》《解放区的天》《东方红》《我的祖国》等等,它们以其鲜明的革命性、精湛的艺术性影响着一代又一代人的成长。

《八月桂花遍地开》(以下简称《桂花》)是1929年产生于大别山区鄂豫皖根据地的一首广为流传的革命歌曲①。该歌曲采用当地民歌《八段锦》曲调谱写而成,是为庆祝商南地区苏维埃成立所作,原名为《庆祝成立工农民主政府》。这首革命历史歌曲伴随红军的足迹传唱大江南北。中华人民共和国成立后,《桂花》虽几度沉浮,但还是在全国越唱越响,最终成为红色经典艺术歌曲。新时期以来,《桂花》被改编为电影、小说、歌舞剧、民族歌剧、民族器乐曲等多种体裁,得到更加广泛地传承与创新。其政治意识形态功能、历史文化功能和审美价值功能得到进一步的彰显。《桂花》的经典化是由文本自身艺术趣味、审美价值等内生因素与意识形态话语、文化运作方式等外生因素共同作用的结果。

一、内生动力的建构:作品本身所具特征

红色革命是20世纪上半叶中国最显著、最重要的历史形态,它在改变中国社会发展历史进程的同时,也创造了与之相适应的意识形态和文学艺术。红色经典歌曲伴随中国的革命、建设而产生、发展,集革命性、政治性、典范性和大众性于一体,这些歌曲旋律优美,歌词通俗易懂,生动形象地表达了中国人民为了争取解放、自由、民主、富强,而敢于斗争、敢于牺牲的精神。

首先,《桂花》具有革命要义。20世纪上半叶,中国人民在中国共产党的带领下,为了民族的独立与解放进行了不屈不挠的波澜壮阔的斗争,1929年是中国共产党开展武装斗争的初期,主要进行着打土豪、分田地、成立苏维埃政权、建立农村根据地等革命工作。《桂花》就是为庆祝苏维埃成立所作。《桂花》真实地反映了大别山区人民建立工农政权的豪迈、喜悦的心情和如火如荼的斗争生活。如:

八月桂花遍地开,鲜红的旗帜竖起来,张灯又结彩呀,张灯又结彩呀,光辉灿烂闪出新世界。亲爱的工友们呀啊,亲爱的农友们呀啊,唱一曲国际歌,庆祝苏维埃。站在革命的前线,不怕牺牲冲向前,为的是政权呀啊,为的是政权呀啊,工农专政如今已实现。亲爱的工友们呀啊,亲爱的农友们呀啊,今日里是我们,解放的一天。领导群众数千万,跳出地狱鬼门关,再不受摧残呀啊,再不受摧残呀啊,封建制度彻底要推翻。亲爱的工友们呀啊,亲爱的农友们呀啊,封建制度,一定要推翻。完成民主革命,反动势力要肃清,团结向前进呀啊,团结向前进呀啊,政府就是我们的家庭。亲爱的农友们呀啊,亲爱的民友们呀啊,把阶级消失净,才能享太平。②

歌声嘹亮,特色鲜明,整首歌曲以红军、红旗等为主色调构成“红色”意象,展示了苏区劳苦大众为翻身得解放而浴血奋战的风采,充满革命的乐观主义精神。《桂花》伴随着红军战士的足迹,唱遍大江南北。《桂花》经久不衰、历久弥新,它不仅让人民了解、理解和重温中国革命历史的苦难辉煌,激励人民勇于奋斗、不断进取,而且陶冶人民的情操,激发人民的乐观主义精神。《桂花》所具有的革命性、人民性、艺术性陶冶几代人的心灵和情操,而今依然具有巨大的影响力。

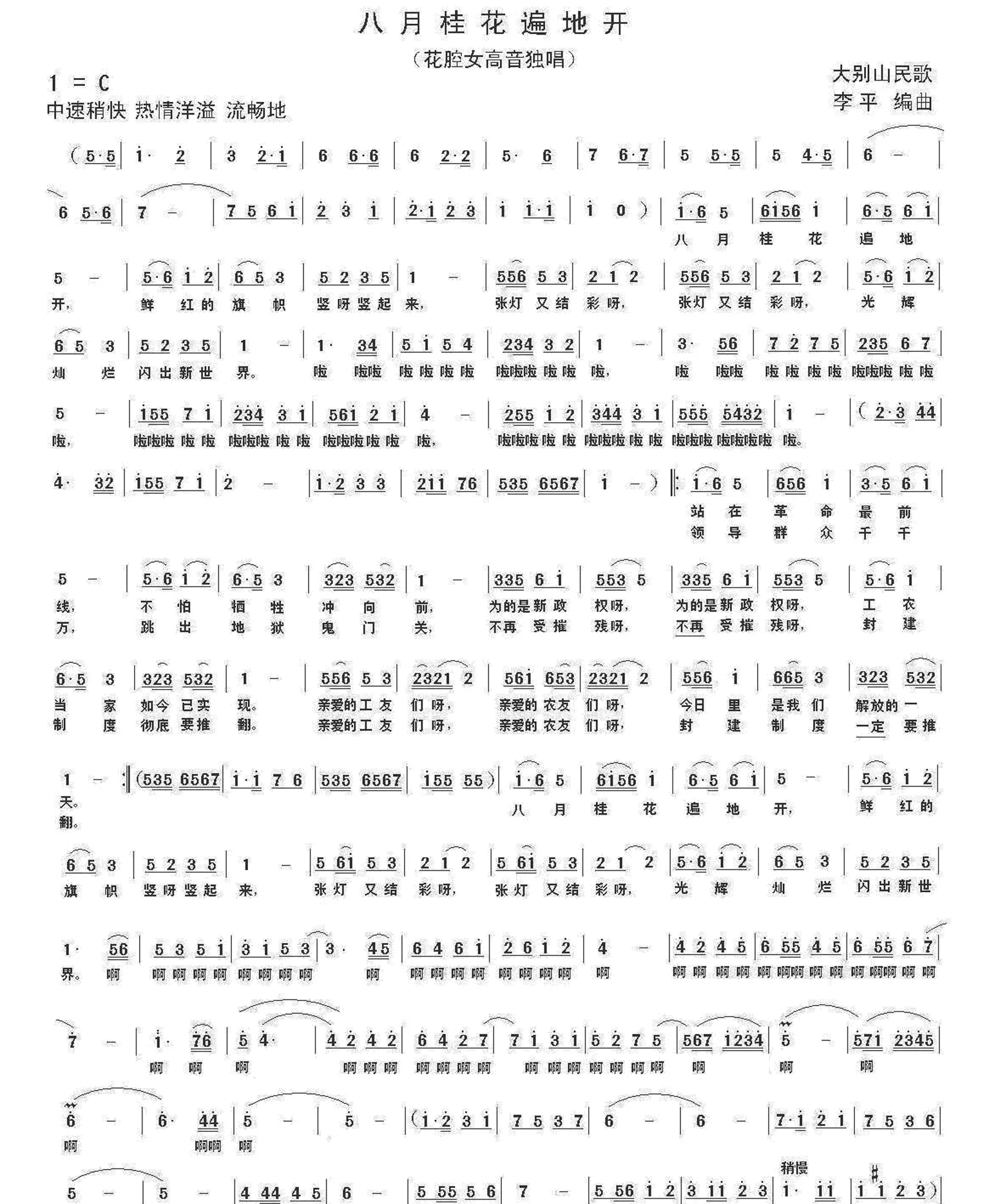

其次,《桂花》化用民歌体的优美曲调。《桂花》成为红色经典,不仅具备“红色”革命要义,而且具备经典文本的美学质素。因此《桂花》是文本化经典与历史性经典相融合的产物。《桂花》曲调与形式是借鉴民歌《八段锦》加以修改而创作的。《八段锦》具有曲调旋律优美、节奏明快、结构紧凑且为大别山区广大群众喜闻乐见等特点。《八段锦》曲调是在当地的方言语韵环境中孕育而成,贴近当地民众生活,曲调热烈欢快,易学易唱,具有鲜明的地域色彩和广泛的群众基础。《八段锦》原词共八段,每段八句,其内容多为男欢女爱,较为陈旧。同时《八段锦》语句参差不齐,每段八句中有四句是七字句,有四句是五字句,再加上数量不等的衬字,更显得长短不一,且八句中有六句押韵,这些都增加了乐曲的表现力。《桂花》基本采用《八段锦》的句式、调式,如:

《桂花》调式与《八段锦》基本一样,但增加了当地民歌小调的衬词“呀啊”,同时对《八段锦》句式和内容又进行了改造,“将八段扩充至十段,摒弃了谈情说爱的旧内容换上了歌颂共产党以及党领导下的苏维埃政权的新内容。由于内容与形式的珠联璧合,《桂花》很快被群众接受并广泛流传”[1]89-96。

1959年,著名作曲家李焕之与词作家霍希扬将《桂花》这首民歌改编成民歌合唱曲,此后,合唱也成为这首歌最常用的演绎方式。多种艺术形式交相辉映,充分展示了其艺术魅力。

再次,《桂花》充满热烈、浪漫的情怀。革命与浪漫精神有一种内在的联系,正如蒋光慈所说:“革命是最伟大的罗曼谛克。……惟真正的罗曼谛克才能捉得住革命的心灵,才能在革命中寻出美妙的诗意,才能在革命的希望中看出有希望的未来。”[2]120《桂花》洋溢着自信、豪迈、热情、奔放的浪漫情怀,充满生命活力与理想精神。其实,“八月桂花遍地开”的命名本身就充满着诗情画意,“八月”是收获的季节,遍地金黄,充满丰收的喜悦,具有较强的隐喻意义;“桂花”是当地多见且名贵的树种,象征着高贵芬芳;“遍地开”金色满眼,清香充盈人间大地,给人以无限的遐想。《桂花》以豪迈喜悦的基调,充满着对建立新世界的向往,表达了工农劳苦大众期盼推翻反动统治,建立民主政权,翻身得解放的心声。

《桂花》起着“在历史记忆中作为集体记忆的媒介”作用。著名作曲家吕骥曾说:“以艺术来鼓动大众为民族解放而战,歌曲具有更大的优势。因为:歌曲原本就是大众的艺术——作为文学,它的语言大都通俗、浅白,作为音乐,它的旋律大都简洁、单纯;作为文学,它消除了纯音乐的抽象性与神秘性,作为音乐,它则增强了歌曲文辞的情绪性与形式感染力。”[3]5由于《桂花》在传播与接受方式上具有“直面相向”的特点,而且蕴含着鲜明的地域文化特质并为当地民众所喜爱,因此其更具有感染力和召唤性,更容易形成一种情感的力场,也更容易“造势”——让参与者在集体化的、充满仪式感的聚集与交流中,宣泄某种激情,形成一种内聚的力量[4]。在中国现代革命进程中,在社会主义改造、建设时期,红色歌曲发挥着重要的、其他艺术不可替代的作用,如《黄河大合唱》《南泥湾》《东方红》《歌唱祖国》等红色经典歌曲激情澎湃,宏伟壮阔地谱写了中国革命的历史华章,起到了激发斗志,凝聚力量的作用。

《桂花》就其内容而言,是对大别山地区那个特定时期革命斗争史实的记录和描写;就其音乐风格而言,这首歌具有鲜明的大别山区传统音调的地域性特色;就音乐表现语言而言,具有简洁、明了、率真、铿锵、直抒胸臆和情感的特色。因此《桂花》彰显了革命历史歌曲的基本特征。

二、外生动力的建构:三重因素的合奏

《桂花》从诞生至今,经久不衰,集政治性、艺术性于一体,契合了多元文化和意识形态诉求。因此主流话语的强力推动、知识阶层的多元化书写、民众的广泛参与共推其经典化。

首先,主流意识形态的强力运作。权力话语寻求政权的合法性是建构红色经典的主要冲动,通过艺术叙事,权力话语的主张转化为一系列具体的文化实践活动,如广告、宣传、演出、出版、评论等,从而凝聚认同。在中华人民共和国成立后,《桂花》革命的现实感召力逐渐转换为对历史的记忆。此前积累起来的阶级认同、文化认同通过一系列的文化实践活动,进一步得到凝固,《桂花》的传播不断走向更广与更深。《桂花》曾多次被改编、被展演、被选编到各种版本的民歌集出版,甚至还被选入中小学音乐教材之中,成为全国人民喜爱的经典歌曲。1956年《桂花》被选入中小学音乐教材;1964年在大型音乐舞蹈史诗《东方红》里被改编为歌伴舞上演;2007年,为庆祝中国人民解放军建军80周年,同名革命故事片《桂花》上演;在2009中国红歌会上由梅林组合演唱;2011年10月,作为第7届全国城市运动会开幕式入场背景音乐;2017年11月,在第18届中国上海国际艺术节,民族歌剧《八月桂花开》在上海大宁剧院惊艳亮相。伴随着悦耳动听的旋律、激情澎湃的革命精神,《桂花》唱响大江南北。

其次,知识阶层的多元化阐释。《桂花》自从诞生后,尤其是新时期以来,被改编、演绎为各种艺术体裁的作品,如电影、小说、歌剧、民族器乐曲等。在《桂花》各种文本中沉淀、融合了大量的文化元素,构成了一种文本的张力,使其具有被多元化阐释的可能性,《桂花》的历史谱系被不断拓展、追述,《桂花》不但可以听、看,而且可以阅读。

任何一次对红色经典的叙说行为,都是在特定语境制约下的文化症候性表达,不可能是历史、文本、风格的完全还原,它凝聚了时代、文化的所有丰富性和复杂性[5]。民族歌剧《桂花》将西洋歌剧中宣叙调与中国语言的抑扬顿挫相结合,以女主人公“桂花”的命运为主线,把剧中各个事件、人物串联起来,将各个不同的具体斗争画面联系起来,组成了一幅幅动人心弦的历史画面。电影《桂花》以地主少爷王霁初从叛逆者走上革命道路,在庆祝河南省第一个县级苏维埃政权诞生时创作革命歌曲《桂花》的历程为主线,展开一系列曲折生动的革命故事情节。小说《桂花》的主旨是1938年为了配合武汉保卫战,打入国民党内部的共产党员沈轩辕受命潜伏江淮重镇组织抗战,以汉奸要人的身份,暗中联络调度天茱山的新四军、国民党军、抗日民族武装、绿林好汉乃至皇协军,最终达成战役目标。各种体裁的《桂花》故事情节虽有差异,但主题却一致,都以大别山区革命斗争故事为内容,以民歌《桂花》为主题曲。各种文本的产生,形成了一个复杂的巨大的阐释场域,各种文本之间具有很强的互文性,每一种类型的文本就是其他文本的镜子,每一个文本都是对其他文本的吸收与转化,它们相互参照,彼此牵连,以此构成文本纵横勾连的历史传说、革命故事的知识谱系。

再次,民众广泛参与。文艺为人民服务,人民群众是艺术创作的动力之源,是艺术实践的本质力量。在近百年的中国革命和建设中诞生的这些革命大众文艺构成现当代中国的特有记忆,对这些记忆的改写或仿写成为中国当下大众文艺创作的重要资源。

由于《桂花》具有浪漫的气韵、优美的旋律、质朴的情感,因此深受广大民众喜爱。《桂花》本身就先天性地具有大众文化的身份:采用民间艺术手法,反映劳苦大众斗争生活,由工农大众演唱。《桂花》不仅被改编为小说、电视剧、民族歌剧等文艺作品,而且被改编为广大人民群众喜闻乐见的二胡、琵琶、笛子独奏等民族器乐曲,甚至还被改编为街头巷尾的广场舞曲,形成了民间化形态与精英化元素、民族化风格与外来文化通融、通俗化表述与高雅化趣旨的众“声”喧哗。多重力量助推了《桂花》的经典化。由于多主体、多学科对《八月桂花遍地开》的故事渊源、创作背景、文化内涵、舞美效果和文化现象进行多元化地阐释,推动其走向经典。广大民众的参与和文化实践活动又让经典化的《桂花》走向大众化。

“大众文化的出现加速了文化多元化的进程;大众文化的追求改变了传统单一的文化生活观念和方式;大众文化还以其特定的实践形式对人的感官需要和消费欲望做了一次合理的满足,因此在一定意义上也是对个体生活价值的一种肯定。但……它过分地迎合大众生活的低级诉求,在有着执着的‘世俗关怀’的同时,却遗失了一种深邃的超越情怀和强烈的人文精神”[6]。对红色经典的命名是20世纪90年代末的一个重大的文化事件,对几十年前诞生于中国革命年代的“革命歌曲”重新阐释并进行包装,带有强烈的消费文化色彩。但前些年,在大众文化狂欢的裹挟下,红色经典一度遭恶搞、“涂鸦”,或者过度娱乐化、商业化的消费。这种现象缺乏对历史、革命应该的尊重,不仅歪曲历史英雄人物、事件,而且消解革命的正义性、仪式感,产生了历史虚无主义,应该予以遏制。

三、多重价值彰显

“红色”对于中国而言,不仅具有美学和心理学上的意义,而且具有很强的政治指向性。红色经典作品一般具有以革命话语为主导的叙事基本原则,“革命”的目的是为了政权,“红色”一般情况下是我们对政权的色彩化表征,“红色”是对过往的那一段岁月的最好隐喻,“经典”在此表达对记录描述那段过往岁月的作品的怀恋和敬意。钱理群认为革命歌声时时伴随着中国共产党所领导的革命,“当无数个个人的声音融入(也即消失)到一个声音里时,同时也就将同一的信仰、观念以被充分简化,因此以极其明确、强烈的形式注入每一个个体的心灵深处,从而形成一个统一的意志与力量”[7]63。红色经典歌曲《桂花》不断地被阐释的过程,不仅勾画出了20世纪中国革命的精神流变图景,而且凸显了历史文化价值和民族的审美追求。

首先,《桂花》具有政治意识形态价值。在中华人民共和国的历史上,红色经典歌曲曾经发挥过强大的不可替代的意识形态作用,甚至是新中国政治建构的有机组成部分。《桂花》从一个侧面描述了波澜壮阔的中国革命史,洋溢着英雄主义精神,彰显了革命的崇高感和正义性。同时,红色经典歌曲深刻影响了中国人的情感结构和生活方式,已经构成了今日的“人民记忆”或“国家记忆”不可或缺的一部分。每当人们听到耳熟能详的革命歌曲时,眼前就会浮现与歌曲相伴而生的火热斗争场面。比如,每当听到《黄河大合唱》中的“风在吼,马在叫,黄河在咆哮,黄河在咆哮”的歌声,顿时热血沸腾,悲壮之情油然而生,那奔腾的黄河、嘶鸣的战马、冲锋陷阵的战士宛如在眼前。听到《南泥湾》那“来到南泥湾……到处是庄稼,遍地是牛羊……是陕北的好江南”的歌声,我们也仿佛加入了三五九旅的八路军战士热火朝天的劳动中。此外像《智取威虎山》中的杨子荣和《沙家浜》中阿庆嫂的经典唱段,影响了几代中国人的精神世界。因此,可以说文化经典是确立民族国家的文化认同、族群或个体的身份认同,以及国家意识形态合法性的重要手段。

经典的文化认同和精神重建作用在现代化历程中更具有独特的重要性。从意识形态策略出发,明确的政治主题及其在新时期历史语境之下可供阐释的多重政治意义共同构造了《桂花》的经典地位。但是意义的阐发必须根植于文本的张力与文本内部丰富的可阐释空间,《桂花》恰恰具备这种质素。

其次,《桂花》具有历史文化价值功能。不同的时代有不同的追求与感动,《桂花》诞生至今近90年,经历过不同时期的曲折沉浮,最终走向经典,不仅铭刻着鲜明的历史烙印,而且充盈着丰富的文化记忆。经典化“意味着那些文学形式和作品,被一种文化的主流圈子接受而合法化,并且其引人注目的作品,被此共同体保存为历史传统的一部分”[8]43。不仅《桂花》的内容真实记录了20世纪二三十年代中国共产党带领劳苦大众打土豪、分田地、建立工农政权的革命斗争生活,而且《桂花》的沉浮变迁历程也反映了不同时期人们的文化观念、审美趣味的流变。作为文化记忆的《桂花》,随着时间的推移会消退狭隘的意识形态含义,而保留其纯粹的类似于“民俗文化博物馆”的精神价值、文化意义。

再次,《桂花》具有审美价值功能。歌曲《桂花》以传统民歌《八段锦》的曲式,朴素无华的歌词,浪漫、欢快的调子,蕴含着我们民族的审美趣味与审美追求。《桂花》歌词:“八月桂花遍地开,鲜红的旗帜竖啊竖起来,张灯又结彩呀,张灯又结彩呀,光辉灿烂闪出新世界。亲爱的工友们呀啊,亲爱的农友们呀啊,唱一曲国际歌,庆祝苏维埃。”其他段落依次如此。一是运用大别山民歌的曲式、曲调,尤其是衬字“呀啊”大量的使用,一咏三叹,有着浓郁的地域文化特色。二是运用比喻、排比、对偶、重复、象征等修辞手法,增强其活力、动感、美感,从而彰显《桂花》所凝练出的审美价值功能。

经典的建构是一个时代化的社会过程,对《桂花》的阐释与评价尤其受制于时代的文化环境。“建构主义的经典化理论倾向于认为经典的生成是一个不断变动的建构过程,不同历史时期的政治意识形态、文化权力、市场导向等外部因素及其变动都可以参与并影响经典的生成”[9]。回顾《桂花》的历史命运及其经典化历程,红色经典往往会在政治与文化双重诉求的矛盾中做出较好的兼容与调适。《桂花》在显性政治主题背后又隐含着文化审美意蕴。未来对《桂花》的阐释和意蕴发掘仍然有着无限的可能。

注释:

① 关于《八月桂花遍地开》产生地、词作者一直存在争议。产生地有河南商城说、新县说、光山说,有安徽金寨说,有湖北红安说;词作者有王霁初说,有罗银青说。

② 此歌词后来经过改写,与原始有些差别。