镇静安眠类药物中毒患者的急诊护理对策及对护理满意度的影响评价

张丽娟

(甘肃省中医院急诊科,甘肃 兰州 730050)

镇静安眠类药物有利于睡眠,通过抑制神经中枢进而促进睡眠。不同种类的镇静安眠类药物,在抑制神经中枢系统效果方面也各有不同,同时对身体所产生的不良反应也具有一定的差异。通常而言,大部分镇静安眠类药物中毒患者都是因为存在自杀倾向而大量用药所致,过量用药会抑制循环中枢、呼吸中枢,进而诱发循环功能衰竭以及呼吸衰竭。洗胃、催吐是临床抢救药物中毒患者的有效方法,通过此种方式来阻止毒性吸收,急救期间的护理对策也会直接影响到患者预后,特别是存在自杀倾向的患者的心理护理,具有重大的临床意义[1]。本次研究组旨在观察镇静安眠类药物中毒患者的急救护理,故特此对我院收治的镇静安眠类药物中毒患者48例进行了分析并报道如下:

1 一般资料与方法

1.1 一般资料

于2016年11月--2017年11月,通过电脑随机的方式,将我院收治的静安眠类药物中毒患者48例平分为两组,即常规组与研究组,两组分别有24例。研究组中12例男性研究对象,12例女性研究对象,年龄20-66岁,平均(43.6±2.6)岁;常规组中13例男性研究对象,11例女性研究对象,年龄20-67岁,平均(43.7±2.5)岁。对比两组临床资料,结果无统计学意义(P>0.05),可比性较大。

1.2 方法

常规组行常规化护理对策,研究组在常规化护理的同时实施急诊护理对策,具体为:(1)初步护理:清理患者的脏衣物并擦拭污染部位;采集患者排泄物并送检;密切观察患者心率、呼吸、血压等体征,留意患者中毒表现并做好相关记录。(2)呼吸道护理:将患者头部偏向一侧,同时保持呼吸道畅通;若有必要,可进行切管切开;构建静脉通道,为患者实施洗胃处理。(3)并发症预防护理:血压过低、尿潴留等均属于镇静安眠类药物中毒后最为常见的并发症,基于此,需密切监测患者膀胱是否充盈、血压波动情况,及时导尿。(4)基础护理:协助患者翻身,以防压疮;观察患者皮肤,防止脱皮、干燥;帮助患者拍背,以防坠积性肺炎。(5)家庭、社会、情感或是生活等压力,使得患者服用过量的镇静安眠类药物而自杀,在面对压力时,大部分患者都存在不同程度的负面心理,比如悲观、抑郁等,故而护理人员应当着重观察其心理状态,予以耐心开导,消除其不良心理;同时鼓励亲朋好友多予以关心,通过家属好友的支持,帮助患者重新面对生活。

1.3 观察指标

疗效判定:通过急救及护理后,患者各项生命体征恢复正常,可出院,视为显效;各项体征基本好转,但依然需要留院观察一段时间,为有效;各项体征无改善,或严重化趋势,或死亡,为无效。以我院自拟满意度问卷调查表分析两组护理满意度,比较两组总满意度。

1.4 统计学分析

将所得数据录入SPSS21.0软件,予以统计分析。率( % ) 为计数资料,用卡方比较组间差异。以P<0.05表示有统计学意义。

2 结果

2.1 对比两组治疗效果

研究组治疗总体效率高达95.83%,常规组治疗总体效率高达79.17%,组间数据比较结果具有统计学意义(p<0.05)。见表1。

表1 对比两组治疗效果(%)

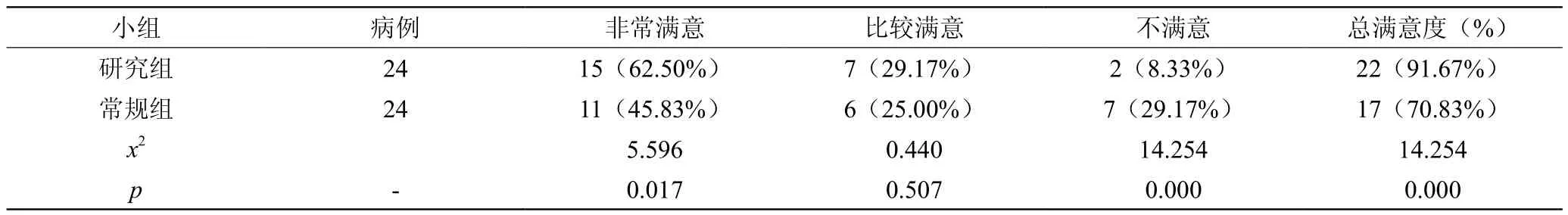

2.2 对比两组护理满意度

研究组护理总满意度高达91.67%,常规组护理总满意度高达70.83%,组间数据比较结果具有统计学意义(p<0.05)。见表2。

表2 对比两组护理满意度(%)

3 讨论

在临床危重症之中,药物中毒所占比例近两年来逐渐呈攀升态势,是因为社会、家庭以及生活压力的剧增使得过量用药自杀的患者逐渐增多[2]。在压力以及负面情绪等因素所致的失眠患者中,镇静安眠类药物应用十分广泛,比如苯二氮类药物,抗焦虑、镇静效果突出,可促进Y-氨基丁酸,抑制神经中枢,进而达到安眠效果,但大量应用极易紊乱中枢神经功能,使患者陷入昏迷,更甚至出现循环衰竭、呼吸衰竭[3]。临床处理镇静安眠类药物所致的中毒患者,通常以催吐、洗胃等常规处理方法为主,帮助患者早日消毒体内的毒物。

实施急救过程中辅以合理护理对策,可进一步提高患者治疗效果。本次研究证实,研究组治疗效果95.83%高于常规组79.17%(p<0.05)。密切观察患者各项体征,重点观察患者有无严重并发症,同时重点留意患者中毒症状。协助其变换体位,以免压疮。心理护理旨在帮助患者改善心理焦虑,积极面对家庭、社会以及生活压力,正确认知自身价值,以免再次自杀。护理人员在急救期间必须充分掌握催吐、洗胃等操作,为提高患者临床治疗效果提供有效保障[4]。通过以上护理对策,尽量发挥了患者主管能动性,故而研究组患者总体满意度91.67%高于常规组70.83%(p<0.05)。

总之,通过急诊护理干预之后,镇静安眠类药物中毒患者治疗效果以及总体满意度显著提升,值得临床应用。