P300、MMN在诊治轻度认知功能障碍和阿尔茨海默病中的应用价值

张 楠, 吕玉丹, 胡明辉, 孙 莉

阿尔茨海默病(Alzheimer’s disease,AD)是老年痴呆最常见的类型,主要表现为持续进行性的智能衰退、人格改变或精神行为异常等。目前AD的临床诊断主要是依据详细的病史、临床症状、神经心理学量表及影像学检查等。神经心理学量表因其易受文化程度、主观判断因素等影响,且需受试者具备一定配合能力,其应用受到一定限制。影像学检查,如PET-PIB,价格昂贵,普通医院难以开展;而MRI等影像学检查,疾病早期无特异性改变。近年来,不受文化程度影响、无需受试者配合或仅需简单配合即可进行的评估认知功能的事件相关电位(event-related potential,ERP)开始引起人们的关注,目前研究最多的EPR成分主要有P300、失匹配负波(mismatch negativity,MMN)等,但是EPR作为诊治轻度认知功能障碍(mild cognitive impairment,MCI)和AD的一项客观指标,其临床应用价值仍有待研究。本研究通过比较MCI、AD和健康对照组的P300、MMN潜伏期及波幅的差异,寻找P300、MMN的波幅和潜伏期与神经心理学测试得分之间的相关性,并探讨P300、MMN作为诊治MCI和AD的客观指标的临床应用价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2014年12月-2015年12月就诊于吉林大学第一医院记忆门诊的存在认知功能障碍的患者,根据MCI、AD的诊断标准选取入组病例,首先进行简易精神状态检查量表(mini-mental state examination,MMSE)、蒙特利尔认知评价量表(montreal cognitive assessment,MoCA)、日常生活活动能力量表(activities of daily living,ADL)等神经心理学量表测试,根据其得分评估认知功能,将其划分为AD、MCI组,根据临床痴呆评定量表(clinical dementia rating,CDR)进行痴呆严重度的分级;然后进行缺血指数量表(Hachinski ischemic scale,HIS)及汉密尔顿抑郁量表(Hamilton depression scale,HAMD)评分,排除血管性痴呆(vascular dementia,VD)和抑郁患者;同时选取年龄、性别、文化程度相匹配健康老年人作为健康对照组(NC)。其中AD患者17名,平均年龄(61.71±6.213)岁;MCI患者15名,平均年龄(63.87±8.526)岁;健康对照组21名,平均年龄(59.48±5.363)岁。

1.2 方 法

1.2.1 神经心理学测试 要求所有的测评均由同一神经心理测试员完成,每次测评应尽量在相同的时间段进行,分别进行MMSE、MoCA、ADL、CDR、HIS及HAMD评分。

1.2.2 视频脑电图采集 采用美国Biology32监测系统,连续4 h视频脑电监测,按国际10-20系统安放电极,同时加用肌电、心电通道,监测结束后以多种导联方式回放分析数据。

1.2.3 MMN采集 采用Neuro Scan诱发电位,于安静的、减躁舒适病房内进行,电极按照脑电图国际标准10-20系统电极放置,参考电极放置于鼻尖,地电极放置在前额正中,使用磨砂脱脂膏及导电膏使各电极阻抗<5 K,试验采用E-Prime软件,Oddball范式,通过耳机同步给出两种纯音刺激,靶刺激(T)高音调:550 Hz;非靶刺激(NT)低音调:500 Hz;靶刺激15%,非靶刺激占85%。要求受试者安静闭目,不需要注意所有刺激信号,也无需对刺激做出任何反应,采样点数500次,靶刺激平均叠加次数75次,非靶刺激平均叠加次数425次,对标准和偏差刺激分别叠加,偏差刺激所诱发的ERP减去标准刺激诱发的ERP,所得到的波形,潜伏期100~250 ms间最大负波即为MMN。

1.2.4 P300采集 采用NeuroScan诱发电位,参考电极放置于两侧耳后乳突处,地电极放置在前额正中,使用磨砂脱脂膏及导电膏将各电极阻抗降至5 K以下,试验采用E-Prime软件Oddball范式,电脑屏幕上随机闪现数字“2和8”,要求受试者看到数字“2”时即按鼠标左键,采样率200次,靶刺激“2”共30次,占15%;非靶刺激“8”共170次,占85%。刺激持续时间800 ms,刺激间隔时间1200 ms,靶刺激平均叠加30次,其所诱发出的波形即P300。

2 结 果

2.1 人口统计学数据和神经心理学测试结果 使用SPSS 17.0进行单因素方差分析(ANOVA分析)P值分别为0.156、0.536,P>0.05,3组在年龄和教育年限上无统计学差异。3组神经心理学测试间P值均<0.05,说明3组在神经心理学测试结果中存在统计学差异。

2.2 行为学数据结果 采用单因素方差分析(ANOVA分析)所得P值均<0.05,存在统计学差异。3组反应时和正确率P值分别为0.004和0.047,均<0.05,存在统计学差异。

2.3 4 h视频脑电结果 4 h视频脑电结果:AD组、MCI组背景脑电正常者分别占29.4%、46.7%;α节律顶枕区优势不明显者分别占29.4%、6.7%;α节律泛化前移者分别占35.3%、13.3%;调幅调节欠佳、差者分别占23.5%、20%,此外AD组左右侧α波幅不对称者占5.9%,背景脑电兼有较多低幅混合频率,左颞区(F7/T3/T1)阵发性出现2~2.5 Hzδ活动者占5.9%,背景脑电兼有低幅β波活动者占5.9%。异常波:AD组、MCI组单侧颞区见欠规则中幅、中高幅尖波、尖慢波活动者分别占41.2%、13.3%;双侧颞区见欠规则中幅尖波、尖慢波或尖化θ波活动者分别占11.8%、17.6%;未见典型癫痫放电及局灶性慢活动者占23.5%、29.4%。AD组患者4 h视频脑电结果出现脑功能异常者所占比例较MCI组大,就脑功能异常严重度而言,AD组脑电异常程度亦明显重于MCI组。

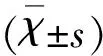

2.4 AD、MCI、NC 3组P300波幅和潜伏期比较 P300波幅3组间比较没有显著统计学差异,但AD组患者Cz、Pz电极处P300波幅和潜伏期显著低于MCI、NC组,AD组与NC组两组间P300波幅在Pz电极点处P(AD-NC)=0.035,P值<0.05,差异存在统计学意义(见表4)。AD、MCI、NC 3组P300潜伏期在Pz处采用单因素方差分析所得组内P值=0.006,且组间P(AD-MCI)=0.010,P(AD-NC)=0.003,P值均<0.05,但P(MCI-NC)=0.821,P>0.05,故Pz潜伏期在AD与MCI两组间,AD与NC两组间均存在统计学差异,而MCI和NC两组间无统计学差异。LSD多重比较,虽然Fz电极点P300潜伏期在AD、MCI、NC 3组内P值=0.104,P>0.05,3组内无统计学差异,但AD与NC两组间Fz处潜伏期P=0.035,P<0.05具有统计学差异(见表1、表2)。

2.5 P300和神经心理学测试相关性分析 AD患者中Cz、Fz潜伏期,Pz波幅在置信区间(双侧)为0.05时,与MMSE是显著相关的;Pz潜伏期在置信区间(双侧)为0.01时;与MMSE、MoCA、定向力之间是显著相关的;Fz潜伏期在置信区间(双侧)为0.01时,与MoCA是显著相关的;Pz波幅在置信区间(双侧)为0.01时,与计算力是显著相关的;Cz、Fz潜伏期在置信区间(双侧)为0.05时,与定向力是显著相关的;Pz潜伏期在置信区间(双侧)为0.01时,与定向力是显著相关的;Pz波幅在置信区间(双侧)为0.05时,与语言是显著相关的;Cz波幅及潜伏期、Pz潜伏期在置信区间(双侧)为0.05时,与计算力是显著相关的;Pz波幅在置信区间(双侧)为0.01时,与定向力是显著相关的;Pz潜伏期在在置信区间(双侧)为0.05时,与记忆力是显著相关的(见表3)。

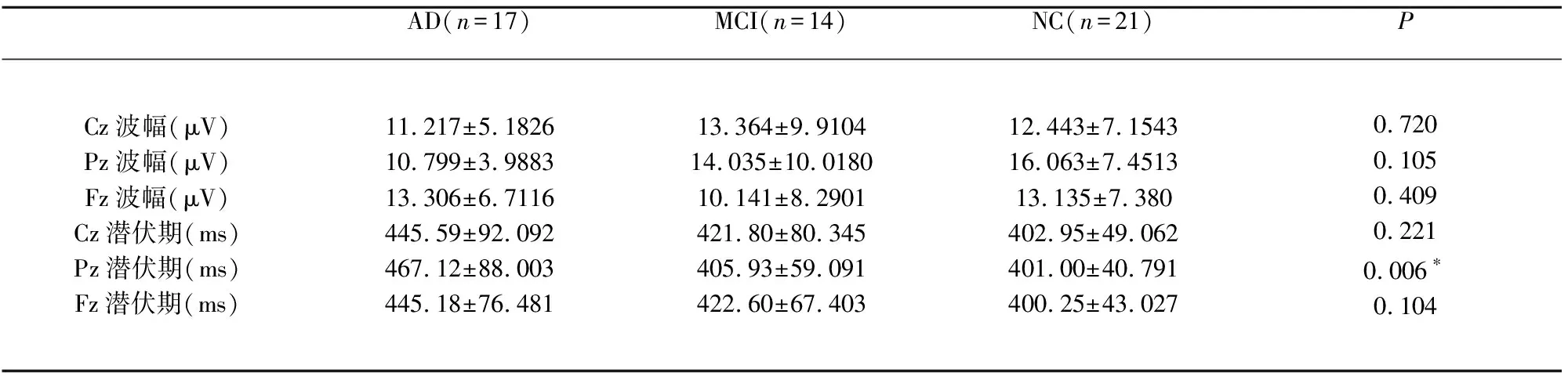

2.6 MMN波幅和潜伏期 MMN波幅及潜伏期AD、MCI、NC 3组间P值>0.05,无统计学差异。

表1 AD/MCI/NC 3组P300波幅和潜伏期之间的比较

*AD、MCI、NC 3组在Pz处P300潜伏期存在统计学差异

*AD、NC两组P300波幅在Pz电极点处存在统计学差异,AD、MCI两组及AD、NC两组间P300潜伏期在Pz电极点处均存在统计学差异,AD、NC两组P300潜伏期在Fz电极点处亦存在统计学差异

*在置信区间(双侧)为0.05时,两者之间具有显著相关性;**在置信区间(双侧)为0.01时,两者之间具有显著相关性

3 讨 论

随着人口老龄化进程,AD患者的数量以惊人的速度增长,由此造成的家庭及社会负担越来越重,越来越多的人开始关注AD的诊断与治疗。但由于目前尚缺乏标准的和统一的国际诊断标准,对AD,尤其是在早期阶段(即众所周知的遗忘型MCI)进行准确的诊断,目前仍面临严峻的困难及挑战。

EPR作为一种评估和诊断认知功能障碍的一项客观指标,其不受文化程度影响,不需要患者配合或仅需要简单配合即可完成,弥补了神经心理学测试的缺陷,并且其在诊断和评估认知功能障碍上灵敏性较高,两者联合应用可提高诊断的灵敏性和特异性。我们根据神经心理学测试将受试者分为AD、MCI和正常对照组3组(MMSE:<24分AD组,24~26分MCI组,27~30分正常对照组),所有受试者均进行事件相关电位(P300、MMN)的检查,并且与神经心理学量表得分之间进行相关性分析。研究发现年龄、受教育程度相匹配的3组受试者中,与MCI、正常对照组相比,AD组患者P300波幅降低,潜伏期延长,这与Lee等[1~4]的研究结果一致。研究表明P300可以作为AD早期诊断的一项敏感指标,在认知功能障碍患者诊断中敏感性较高。并且我们可以应用P300从存在认知功能障碍的患者中区分AD和MCI,并可结合神经心理学测试将可能遗漏的MCI患者筛查出来,降低神经心理学测试的假阴性率。通过对MCI、AD早期阶段患者进行干预治疗,延缓疾病的进展。

就P300波幅和潜伏期而言,在认知功能障碍诊断中P300潜伏期较波幅更为敏感。虽然P300在AD诊断中敏感性较高,但其特异性相对较低。P300波幅降低或潜伏期延长并非特异出现在AD患者中,其他神经心理障碍性疾病也可出现类似的P300改变,如抑郁症患者P300波幅亦可出现降低,经过相应治疗后其P300波幅可显著提高或恢复至正常水平[5],精神分裂患者P300潜伏期也延长[6]。其他类型的痴呆,P300亦可出现特征性的改变,如路易体痴呆、血管性痴呆也可出现P300潜伏期延长[7,8]。由此可见,P300作为评估认知功能障碍的一项生物标志物,其最主要的缺陷在于特异性低,故在AD诊断中,需要结合特异性较高的神经心理学测试,提高诊断的准确率。

研究表明,神经心理学测试与P300波幅和潜伏期存在相关性[9]。本研究同时针对P300波幅、潜伏期与神经心理学测试得分间进行相关性分析。与其他研究一致,P300潜伏期对于筛查AD早期患者具有高度的灵敏性,本研究结果也证实了P300潜伏期作为评估AD患者总体认知功能的检查方法灵敏性较高。由此可见,P300潜伏期不仅可评估总体认知功能,而且可用于评估记忆力、定向力、语言能力、视空间能力及执行功能,但能否根据不同电极点P300潜伏期的变化来评估单项认知功能损害情况,还需要更多的大样本研究进一步证实。

失匹配负波(MMN)对于认知功能障碍的诊断中应用价值有限。本研究发现与正常对照组相比,AD患者MMN潜伏期延长,两者间虽无统计学差异,但仍有一定的应用价值,因此MMN潜伏期可作为AD诊断的一种可选择性的辅助检查方法。MMN是一种无意识的事件相关电位,它不依赖于受试者对给定任务的注意力,并且是一项简单、便宜、非侵入性检查方式,因此,对于无意识、不能取得主诉(如患者为婴儿或处于昏迷状态时)、依从性差(重度认知功能障碍或伴有精神行为异常的认知障碍患者)的患者, MMN可以发挥其独特的诊断价值。

在评估年龄相关和疾病相关的神经生理变化方面,电生理检查是一种无创的、快速的、可重复的有效的检查办法[10],电生理检查已逐步应用到疾病诊断及疗效评估中。由此可见,AD、MCI患者异常脑电活动多出现在额、颞区,中央区少见。多项研究表明,AD与正常对照组相比,双侧慢波差异最大出现在中额和前额区[11];显著的δ波活动主要出现在后颞区[12]。事实上,AD患者大脑可能存在特定区域的损害,比如:额区、颞区等。在疾病早期阶段,脑功能损害程度较轻时,视频脑电可能无明显异常波出现,随着疾病进展,脑电异常波增多,故与事件相关电位相比,视频脑电在AD早期诊断中灵敏性和特异性均较低。

我们的研究仍存在一定的局限性。首先,由于时间限制,我们的研究属于横向设计,纵向设计可能更有助于确定P300作为诊断AD的辅助检查方法的实用性。其次,本试验研究的样本量偏少,还需要加大样本量,完善实验设计,实验结果还需要多中心大样本研究进一步证实。