成渝城市群城镇化与生态环境协调发展时空演变

肖月洁, 唐 宏,2, 杨中牮

(1.四川农业大学管理学院,四川成都 611130; 2.四川省农村发展研究中心,四川成都 611130)

改革开放以来,我国城镇化得到快速发展,城镇化率从1980年的19.5%增至2015年的56.1%,快速城镇化引发的资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化等问题已成为我国经济社会可持续发展的重大瓶颈制约[1-2]。对此,《国家新型城镇化规划(2014—2020)》和《“十三五”规划纲要》等连续提出要走绿色低碳、高效集约、生态环境容量与资源环境承载力相适应的新型城镇化发展道路[3]。城镇化与生态环境的协调关系逐渐成为学术界研究的热点课题之一。国外研究主要涉及理性规划、实践推动及二者的演变规律,Raymond提出的“卫星城镇理论”,试图用有效的规划来实现城镇化与生态环境的协调[4],Rosenbaum指出合理利用资源要素、提升资源利用效率有助于协调城镇发展与生态环境的关系[5],Grossman等揭示出随着城镇经济的逐步发展,城镇化与生态环境之间呈倒“U”字形内在规律[6]。国内相关研究开展较晚,但发展迅速,主要集中在现象与表征、格局与机制、趋势与规律、协调关系评价等[7],研究方法包括图谱分析、数学模型、SD模型等[8-9],对城镇发展与生态环境协调关系的研究大多集中在干旱区和省级层面,极少有学者关注城市群内部二者间耦合协调关系[10-13]。特大城市群是国家经济发展的战略核心区和新型城镇化的主体区,担当着世界经济重心转移承载地的重任[14]。成渝城市群作为西部最具竞争力的城市群,对推进西部大开发和长江经济带建设等重大战略契合互动、释放中西部巨大内需潜力具有重要意义。然而在快速城镇化进程中,城市群生态环境受到不同程度的破坏,城市化与生态环境间出现了不协调发展的画面。基于以上认识,本研究以成渝城市群为研究区域,深入研究成渝城市群城镇化与生态环境的协调发展时空演变特征,以期为成渝城镇群城镇化与生态环境的协调和可持续发展提供借鉴。

1 研究区概况

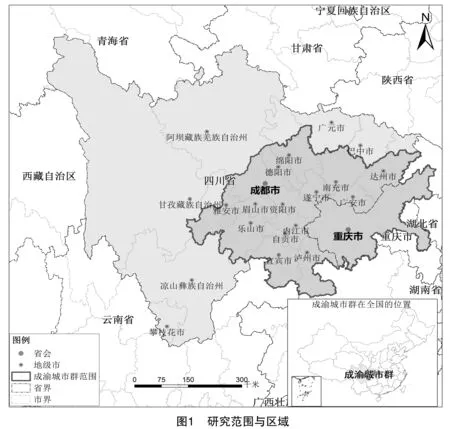

成渝城市群位于我国西南部,是我国重要的人口、城镇、产业集聚区,是引领西部地区加快发展、提升内陆开放水平、强化对“一带一路”建设与长江经济带发展的重要支撑。根据2016年《成渝城市群发展规划》,成渝城市群具体范围包括重庆市的渝中区、万州区、黔江区、涪陵区等27个区(县)及开县、云阳县的部分地区,四川省的成都市、自贡市、泸州市、德阳市等15个市,面积18.5万km2,占全国面积的 2.49%(图1)。成渝城市群地形复杂,地貌类型多样,是四川盆地的核心地带,地貌以丘陵为主,中间为成都平原,四周中低山环绕,独特的盆地地形使成渝城市群气候相比同纬度其他地区偏暖湿,年平均气温在15 ℃左右[15]。2015年,成渝城市群常住人口9 819万人,地区生产总值为4.82万亿元,经济增长速度为21.81%,高于全国平均水平16.46%;2006—2015年,城镇化率从34.46%增至47.04%,年均增长 1.26%,高于全国0.81%的平均增速[16]。伴随着成渝城市群经济的快速发展,区域内部资源环境约束日趋加剧,生态系统退化严重[9]。对成渝地区的城镇化与生态环境协调性时空演变特征进行分析,有利于构建绿色化的生产生活方式和城市建设运营模式,推动成渝地区绿色持续发展。

2 数据来源与研究方法

2.1 指标体系的构建与数据来源

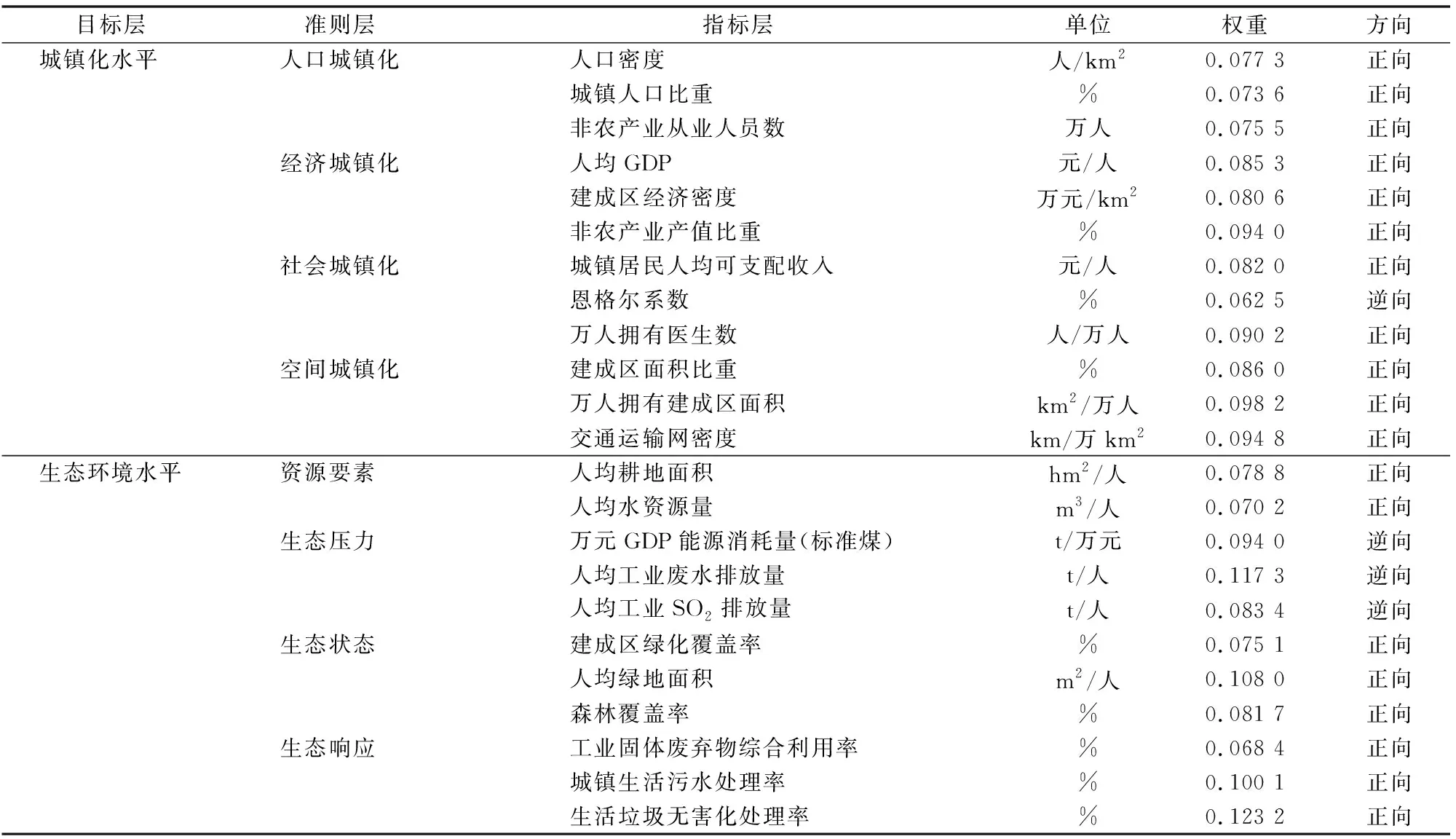

本研究在借鉴相关研究成果[17-20]的基础上,遵循科学性、可操作性和综合性原则,根据成渝地区城镇化与生态环境的特点及数据可获取性, 构建成渝城市群城镇化与生态环境综合水平测度指标体系(表1)。城镇化综合水平测度指标体系包括人口城镇化、经济城镇化、社会城镇化和空间城镇化4个一级指标,城镇人口比重、建成区经济密度、城镇居民人均可支配收入等12个二级指标;生态环境综合水平测度体系包括资源要素、生态压力、生态状态和生态响应4个一级指标,人均耕地面积、建成区绿化覆盖率、工业固体废弃物综合利用率等11个二级指标(表1)。正向指标表示其对城镇化、生态环境综合发展水平起正向促进作用,值越大越好,反之,逆向指标则表示其对综合发展水平起抑制作用,值越小越好。以成渝城市群16个地级市为研究对象,指标数据主要来源于2006—2015年《中国城市统计年鉴》《中国统计年鉴》《四川省统计年鉴》《重庆市统计年鉴》《四川省水资源公报》《重庆市水资源公报》。为消除价格变动因素带来的影响,本研究中的经济指标数据均折算为2000年可比价[21]。

表1 城镇化与生态环境综合评价指标及权重

2.2 研究方法

2.2.1 信息熵值法 熵值法是根据指标观测值所提供的信息来确定各项指标权重的一种客观赋权法[22]。熵值赋权法根据来源于客观环境的原始信息,通过分析各指标所提供的信息量来决定指标的权重,在一定程度上避免了主观因素带来的偏差,能够得到更加科学合理的评判结果[23-24]。其计算步骤如下:

(1)首先运用极差法对原始数据进行无量纲化处理,如式(1)、式(2)所示,分别为正向和负向指标标准化公式。式中:Xij为第i年(地区)第j项指标的原始数据;max(Xij)和min(Xij)分别为第i年(地区)指标的最大值和最小值。

(1)

(2)

(2)计算各年(地区)第j项指标的信息熵Ej,如式(3)、式(4)所示。式中:Pij为第i年(地区)第j项指标值的比重,Rij为标准化值。

(3)

其中:

(4)

(3)计算单项指标权重值Wj。

(5)

(4)根据权重值,构建评价体系的评价函数。

(6)

式中:Wj为第j个指标的权重;Rij为第i年第j个指标的标准化数据值。

2.2.2 耦合度模型 耦合指2个或2个以上的系统或运动形式通过相互作用而产生相互影响的现象,耦合度是表示系统或要素之间相互影响的程度[25]。2个系统的耦合度一般采用如下模型:

(7)

式中:Ui(i=1,2)表示各子系统的综合发展水平,U1、U2分别为城镇化系统和生态环境系统的综合发展水平;k为调节系数,k=2。显然,C∈[0,1],C越接近1,说明系统间的耦合度越强,反之,则越弱。当C=1时,耦合度达到最大,表明系统间的相关性极强;当C=0时,耦合度最小,表明系统间互不相关,彼此互不影响。

2.2.3 耦合协调发展模型 耦合度只能说明系统间相互作用、相互影响的程度,而无法真实反映城镇化与生态环境的协调发展水平,为减少只依靠耦合度程度分析所产生的误差,建立如下耦合协调发展模型:

(8)

T=αU1+βU2。

(9)

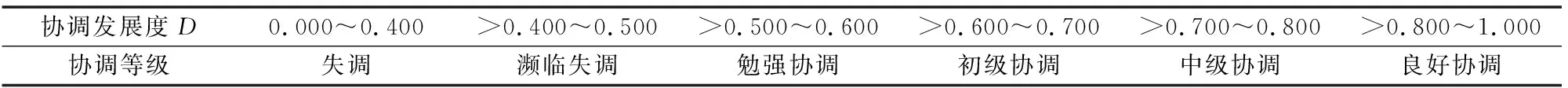

式中:D为协调发展度;T为反映城镇化与生态环境的综合协调指数;α、β为待定系数,是城镇化和生态环境对城市发展的贡献程度,考虑到二者贡献度不分彼此,此处取α=β=0.5。在实际应用中,一般使T∈(0,1),以确保D∈(0,1)[26]。依据廖重斌提出的协调度等级划分原则,结合相关研究将城镇化与生态环境协调度重新进行划分[27-28](表2)。

表2 协调发展度等级划分

3 结果与分析

3.1 城镇化与生态环境协调发展的时间演变

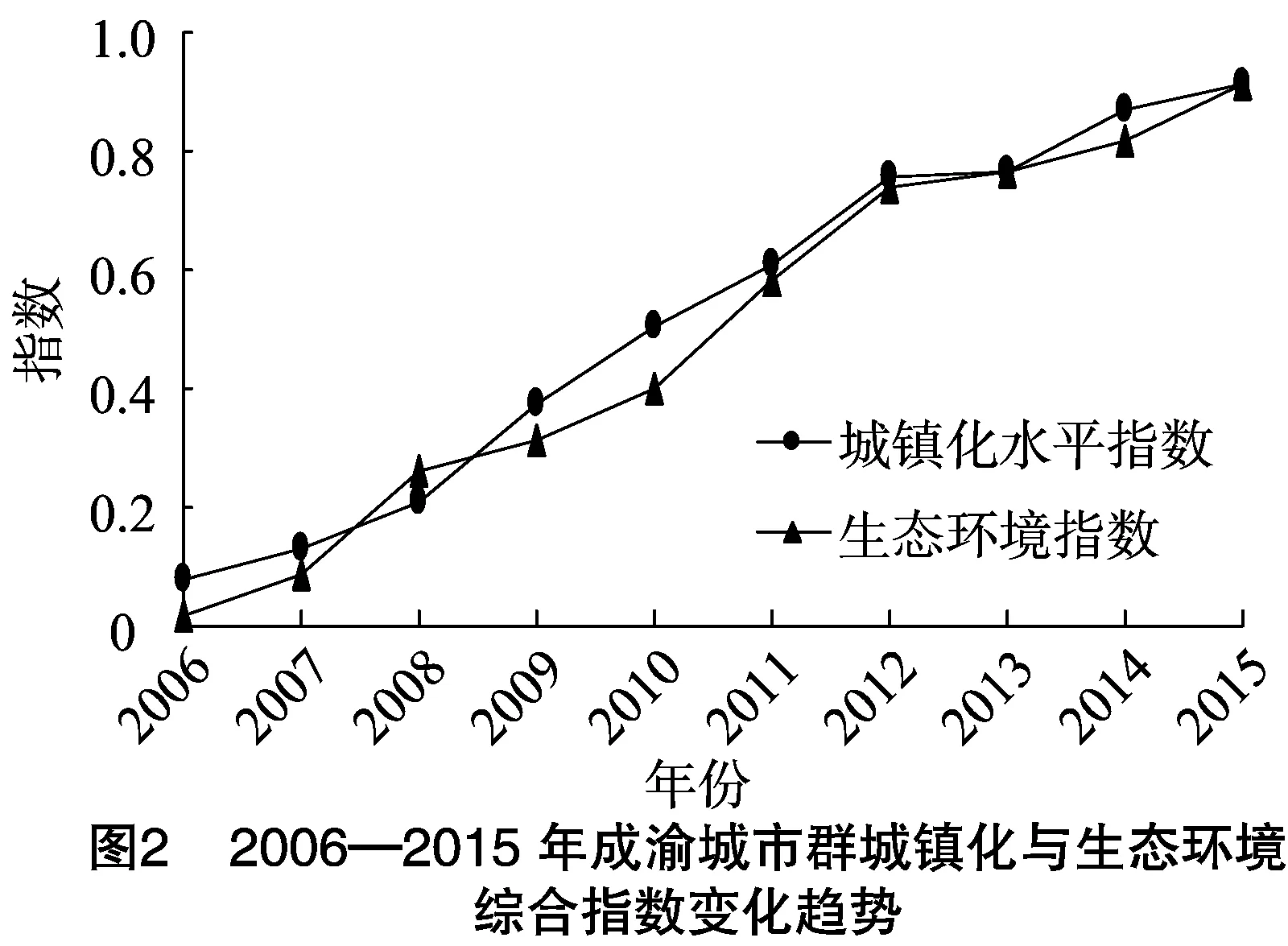

3.1.1 城镇化与生态环境综合指数分析 成渝地区城镇化综合指数在2006—2008年、2012—2013年、2014—2015年发展速度较缓,整体呈波动上升态势,这与该地区的发展现状相吻合。这表明成渝地区在研究时段内保持了经济较快增长,社会生活水平逐步提高,城镇的区域范围相应增大,但瓶颈制约依然存在。生态环境综合指数逐年上升,自2010年开始进入快速通道,到2012年达到顶峰,此后发展速度呈小幅度下降。2006—2008年生态环境综合指数提升速度较快,且在2008年超过城镇化综合指数,城镇生活污水处理率上升至48.37%,提高了25.77%,而万人拥有医生数仅增长3.528 3人/万人,低于研究期年均增长率63.89%,同时2008年金融危机对城镇发展产生了一定负面影响,人均GDP增长率较往年降低4.28%。2013年交通运输网密度为7.00 km/万km2,低于上年增长率3.93%;2015年非农产值比重为85.71%,较上年仅增长0.19%。这严重制约着城镇化综合指数的进一步提高,在下一阶段的城镇化进程中,继续实行医疗、医保、医药联动,深化医药卫生体制改革,加快提升医疗卫生服务水平。同时全面畅通成渝交通大通道,连通京津冀、长三角、珠三角三大经济圈,积极融入“一带一路”国际运输大通道的铁路运输干线网络。

2011—2015年,生态环境综合指数曲线趋近城镇化综合指数曲线,其发展速度基本趋于一致,但不稳定波动仍然存在。今后要继续增加对节能环保的资金投入,全面推行循环型生产和服务方式,推进工业废气、废水、废物的综合治理和回收再利用,积极做好城镇生活垃圾分类收集和无害化处理工作以及加大城市绿化工程建设,促进城镇化综合指数和生态环境综合指数同步上升(图2)。

3.1.2 城镇化与生态环境协调发展度分析 成渝地区城镇化与生态环境系统耦合度自2007年起均高于0.9,处于高度耦合期,意味着2个系统有着较强的相互耦合作用,任何子系统的剧烈变化均会造成系统整体的不稳定。在协调发展度方面,城镇化与生态环境的整体协调程度呈持续上升趋势,由2006年的0.130 5发展到2015年的0.955 1, 表明2个系统协调关系不断得到改善,分析期内协调发展类型由失调逐渐转变为良好协调。

具体分析,可将成渝地区的协调发展进程划分为3个发展阶段。第一阶段,城镇化与生态环境的协调发展度从2006年0.130 5提高到2008年0.480 3,介于失调和频临失调等级之间,原因在于虽然各子系统在这一阶段发展指数都有所提升,但是由于经济发展方式较为粗放,经济发展效率较低,人地矛盾较为突出,河流湖泊水质恶化、垃圾围城、雾霾锁城等的生态环境问题频发,导致这一阶段协调度较低。第二阶段,城镇化与生态环境协调发展度从2009年0.583 6提高到2010年0.665 3,介于勉强协调与初级协调等级之间,协调等级不高,这一阶段表明成渝地区的经济发展以高耗能发展模式为主,产业结构以第二产业为主,资源消耗过快,但仍在资源环境承载力范围之内。同时政府开始采取各种措施对重化工以及污染性比较大的产业进行综合治理,减少人为活动对自然环境的损害,减缓环境恶化趋势,治理成效初步显现。第三阶段,城镇化与生态环境协调发展度水平从2011年 0.771 6 提高到2015年0.955 1,介于中级协调和良好协调等级之间,这一阶段协调度有所好转且持续增加。成渝地区积极转变城市发展方式,推进“创新、绿色、智慧、人文”城市建设,随着长江上游生态屏障、美丽成渝的建设,生产方式和生活方式逐步向低碳、绿色转变。资源综合利用水平提高,能源和水资源消耗、建设用地得到有效控制,主要污染物排放总量减少,生态环境质量持续改善。城镇化综合指数、生态环境综合指数均呈现大幅度增加,且两者发展指数更为接近,相互耦合作用较好,所以协调发展度呈良好发展趋势(图3)。

3.2 城镇化与生态环境协调发展空间格局演变

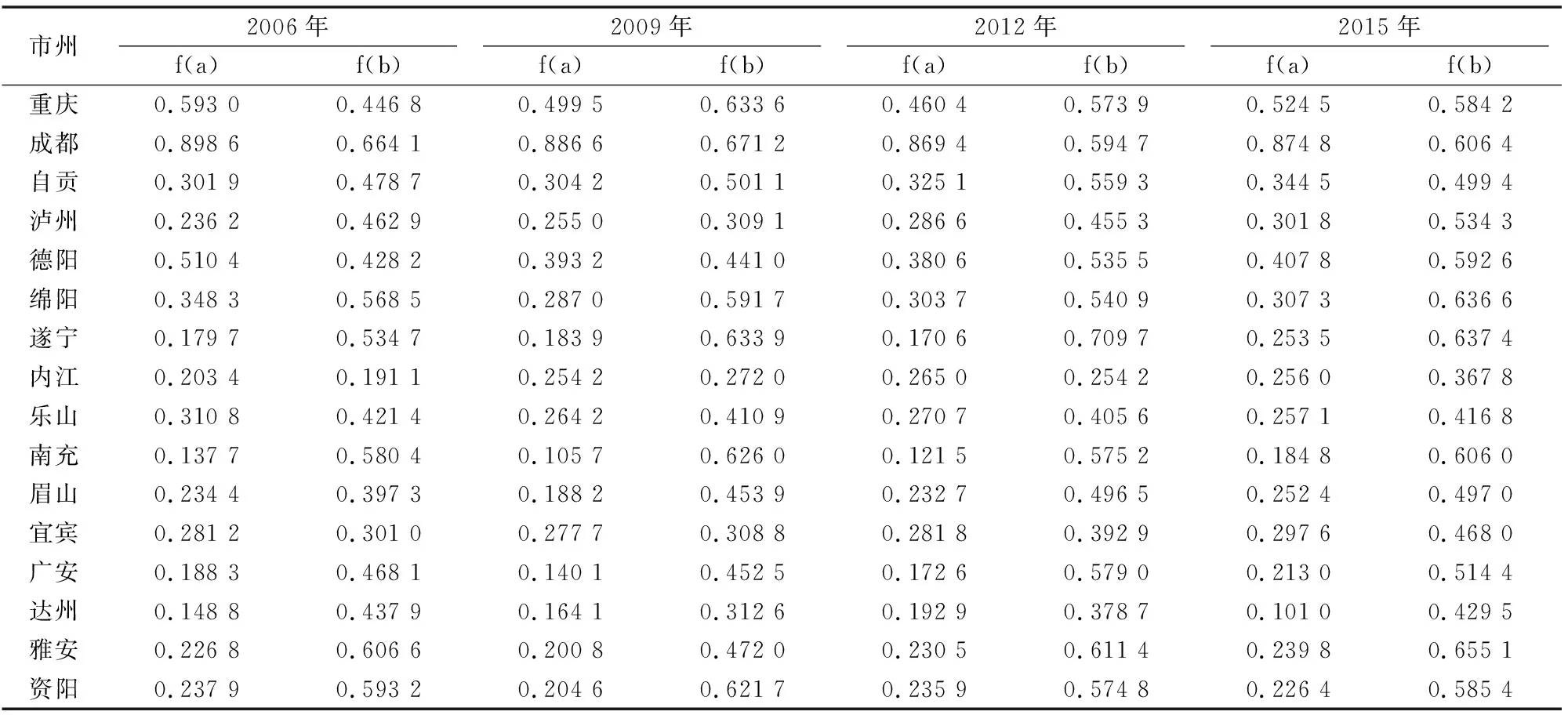

3.2.1 城镇化与生态环境发展水平空间格局演变 2006—2015年成渝城市群各市城镇化与生态环境综合指数呈现不均衡的特点,差异较大,城镇化综合指数小幅度波动上升,生态环境综合指数直线上升,均值从2006年的0.473 8上升至2015年的0.539 4,上升了13.85%。

成渝发展主轴的中心城市、成德绵乐城市带的城镇化具有显著的领先优势,成都市的城镇化综合指数均值最高,为0.882 4;而川南城镇密集区、南遂广城镇密集区的城镇化发展指数相对较低,其中南充市仅为0.137 4。成都市作为国家中心城市,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,经济保持中高速增长,逐步建立起中西部先进制造业领军城市、现代化国际化服务业区域核心城市,非农产业从业人员数由2006年的469.4万人增加至2015年的724.85万人。同时成都市积极发挥“一带一路”和长江经济带建设的战略支点城市作用,产业、企业、科技、人才、资本与国际市场实现深度融合。2015年建成区经济密度为169 285.876 6万元/km2,较2006年提高了近2倍。

生态环境综合指数均值较高的地区主要有成渝发展主轴的中心城市、南遂广城镇密集区,川南城镇密集区的生态环境综合指数较低,其中内江市仅为0.271 3。内江市是成渝经济区重要的经济带,国家重要的资源深加工和现代制造业基地,但其可利用土地资源缺乏,适宜开发区域较少,人均可利用土地资源仅0.015 hm2/人,且其属川中丘陵低水值区,境内水质状况较差,水质污染严重,是典型的水质性、工程性缺水地区,全市多年人均水资源量仅351 m3,是全国108个最严重缺水城市之一。近年来,内江市积极降低能源资源消耗、控制污染物排放总量,走新型工业化道路,生态环境有一定的改善,但总体水平依然不高,如工业SO2排放量由2006年的 0.170 7 t/人 降低至2015年的0.063 9 t/人,减少了 62.57%,但仍居成渝地区高端(表3)。

3.2.2 协调发展度空间格局演变 2006年成都市城镇化与生态环境协调发展度为良好协调等级,重庆市为中级协调等级,德阳、绵阳2个市为初级协调等级,遂宁、内江、广安和达州4个市处于濒临失调状态,南充市处于失调状态,其他城市处于勉强协调状态。2009年成渝大部分地区协调发展度较2006年出现了不同程度的下降,绵阳市由初级协调降为勉强协调,眉山、雅安、资阳3个市协调度等级由勉强协调降至濒临失调,广安市由濒临失调变为失调状态。2012年协调发展度等级有所回升,协调度等级达到勉强协调的城市由6个扩展到8个;自贡市协调度等级由勉强协调提升到初级协调。2015年协调发展度等级大幅度上升,自贡、德阳、绵阳3市已达到初级协调等级,仅南充、广安2个市处于濒临失调等级(图4)。

整体来看,达到协调等级以上的地区有:成渝发展主轴的中心城市成都、重庆和成德绵乐城市带的德阳、绵阳市,而不协调和协调等级不高的地市则主要集中在南充、广安等南遂广城镇密集区以及宜宾、泸州等沿江城市带。成都、重庆、德阳、绵阳4个市经济基础较好,交通、信息、区位等基础条件优越,城市发展以提高质量和效益为中心,积极发挥自然因素在城市风貌特色塑造中的基础作用,因此城镇化以及生态环境综合指数较高,协调发展度也相对较高。南遂广城镇密集区、沿江城市带地区产业发展落后,部分传统产业产能过剩、不断萎缩,新兴产业竞争力和发展规模不足,供给侧结构不优,经济社会发展不够协调;生态本底优势未得到凸显,生态发展体系和绿色经济体系仍需完善。城镇化与生态环境水平发展指数本身不高,综合评价指数较小且差异较大,导致系统间相互作用程度减弱,耦合度下降,故协调发展度低。

表3 2006—2015年成渝城市群各市城镇化综合指数f(a)、生态环境综合指数f(b)

4 结论和讨论

快速城镇化进程需要以大量的劳动力转移及资源供给为基础,势必给生态环境造成一定的负面压力,对城镇化与生态环境之间的相互作用关系进行定量测度有助于制定可持续发展的城镇化战略。本研究构建了城镇化和生态环境的评价指标体系,以成渝城市群为研究对象进行定量测度,并进行了城镇化与生态环境的耦合协调度时空演变分析,得到结论如下:

(1)成渝地区城镇化综合指数在2006—2008年、2012—2013年、2014—2015年发展速度较缓,整体呈波动上升态势,这与该地区的发展现状相吻合。2006—2008年万人拥有医生数仅增长3.528 3人/万人,低于研究期年均增长率 63.89%。生态环境综合指数逐年上升,自2010年开始进入快速通道,到2012年达到顶峰,此后发展速度呈小幅度下降。因此,在下一阶段的城镇化进程中,政府相关部门要继续坚持以经济发展为核心,同时注重社会保障与民生服务的供给,加大对绿色生态环境保育及恢复方面的资金投入与政策倾斜,促进城镇化的绿色可持续发展。

(2)成渝地区城镇化与生态环境系统耦合度自2007年起均高于0.9,处于高度耦合期,说明任何子系统的剧烈变化均会造成系统整体的不稳定。城镇化与生态环境的整体协调程度呈持续上升趋势,由2006年的0.130 5发展到2015年的0.955 1,协调发展类型由失调逐渐转变为良好协调。2008、2009、2011年,前后变化明显,说明成渝地区转变城市发展方式,推进“创新、绿色、智慧、人文”城市建设初具成效,生产方式和生活方式逐步向低碳、绿色转变。今后,应进一步提高资源利用水平,减少污染物的排放,实现经济发展和生态环境改善共赢。

(3)2006—2015年,成渝城市群各市城镇化与生态环境指数呈现不均衡特点,差异较大,城镇化指数小幅度波动上升,生态环境指数直线上升,从2006年的0.473 8上升至2015年的0.539 4,上升了13.85%。生态环境发展指数均值较高的地区主要有成渝发展主轴的中心城市、南遂广城镇密集区,川南城镇密集区的生态环境水平较低,其中内江市仅为0.271 3。协调发展度能反映区域之间城镇化与生态环境之间是否同步协调发展,协调等级以上的地区有:成渝发展主轴的中心城市成都、重庆和成德绵乐城市带的德阳、绵阳市,不协调和协调等级不高的地市则主要集中在南充、广安等南遂广城镇密集区以及宜宾、泸州等沿江城市带。说明该地区产业结构分布尚未达到理性状态,仍有较大的进步空间,须要积极优化供给侧结构,提倡清洁生产,淘汰一些“三高”产业,积极引进绿色产业,创建绿色产业链,保障经济发展与生态环境良性协调发展。