2种微创肺切除术治疗早期NSCLC的疗效及安全性的比较观察

赵 迪 聂 铮

近年来,我国肺癌的发病率呈现上升的趋势,其中,80%以上的是非小细胞肺癌(nonsmall cell lung cancer,NSCLC)[1-2]。随着近些年螺旋CT、胸腔镜在肺癌筛查中应用的提高,越来越多最大径<2 cm的早期周围型肺癌获得临床诊断。对于综合分期Ⅰ、Ⅱ和ⅢA期的NSCLC患者手术切除仍是主要的治疗方式[3-4],但对于因心肺功能不佳而不能接受肺叶切除的老年早期肺癌患者,亚肺叶切除则是一个很好的选择。亚肺叶切除术包括解剖性肺段切除和肺楔形切除[5]。本研究对108例早期肺癌患者分别进行胸腔镜下肺楔形切除和肺段切除,并对疗效和安全性进行比较分析。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2013年1月至2014年12月于我院住院并接受亚肺叶切除术患者作为研究对象。纳入标准:①患者病理学诊断为非小细胞肺癌(NSCLC);②患者TNM分期为Ⅰ~Ⅱ期;③患者术前检查肿瘤直径≤2 cm;④术前经CT及胸片等检查确诊为无肺、肝和胸腔等远处转移,无胸主动脉周围淋巴结肿大;⑤患者及其家属知情同意并签署知情同意书。排除标准[5]:①合并严重基础疾病者;②存在肺部切除史者;③术前接受药物化放疗者;④存在胸膜粘连,不宜进行胸腔镜手术者;⑤病理资料不全、不能坚持随访者或在随访过程中因非肿瘤因素死亡者。经医院伦理委员会批准,共纳入符合标准的患者108例,其中,男性53例,女性55例,平均年龄(52.6±4.1)岁,平均肿瘤直径(1.8±0.7)。TNM分期:Ⅰ期56例,Ⅱ期52例;病理类型:鳞癌32例,腺癌43例,其他33例;肿瘤位置:左肺上叶25例,左肺下叶24例,右肺上叶27例,右肺中叶17例,右肺下叶15例。

1.2 方法

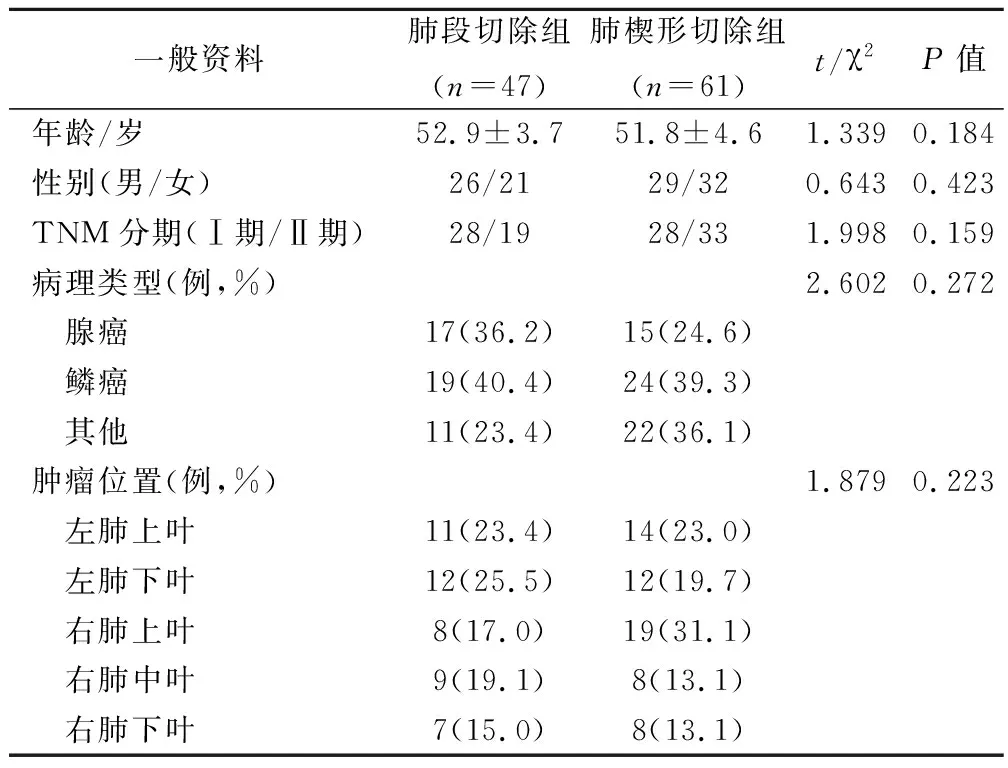

1.2.1 分组 根据患者手术方式分为肺段切除组和肺楔形切除组。采集患者的一般资料及手术相关资料,包括性别、年龄、既往病史、手术前后临床表现、手术前后体征、手术前后实验室检查结果、影像学检查结果、治疗记录等,并进行对比分析。分析结果显示2组患者在年龄、性别、TNM分期、病理类型、肿瘤位置等方面差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

1.2.2 手术过程 患者术前行X线检查确定病变部位,了解健肺情况,行肺功能检查和血气分析测定。对于合并感染或分泌物较多的患者给予抗感染治疗并控制痰量。所有手术均在胸腔镜下完成,采用双腔气管插管全身麻醉,单肺通气,取健侧卧位,采用3切口完成操作。①肺段切除组:于腋中线第7肋间置入胸腔镜,在腋中线第4肋间为主观察孔,在听诊三角区为副观察孔。由肺门向肺实质推进,解剖解剖相应的肺段动脉、静脉、支气管,沿肺段边缘结扎、切除;②肺楔形切除组:先将病灶周围肺泡内气体挤出,于肺边缘孤立性病灶的两侧钳夹后切除。用交锁间断褥式缝合法关闭肺残面。2组患者均行系统性淋巴结清扫或采样,部分楔形切除术患者仅行纵隔淋巴结采样。

表1 2组患者的一般资料比较

1.2.3 随访 术后随访包括门诊随访、电话随访等方式,时间以术后出院为始点,时间为3年,每3个月电话随访1次,每6个月门诊随访1次。

1.3 评价指标

①记录2组患者年龄、性别、TNM分期、病理类型、肿瘤位置等一般资料;②患者手术资料,包括术中出血量、手术时间、置管时间、术后住院时间、淋巴结清扫个数以及术后疼痛评分(VAS);③并发症发生率,1年、2年、3年总生存率(OS)和无瘤生存率,以及患者局部复发、远处转移及死亡情况。

1.4 统计学分析

统计学分析采用SPSS 19.0统计软件进行统计分析,计量指标采用t检验,计数资料采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2组患者手术情况比较

肺楔形切除组患者的住院时间和手术时间均短于肺段切除组,差异具有统计学意义(P<0.05);肺段切除组在术后疼痛评分低于肺楔形切除组,差异具有统计学意义(P<0.05)。2组患者留置引流管的时间、术中出血量及淋巴结清扫个数比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表2。

表2 2组患者手术情况比较

2.2 2组患者并发症情况

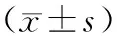

2组患者并发症总发生率差异无统计学意义(P>0.05),但心律失常差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 2组患者并发症情况(例,%)

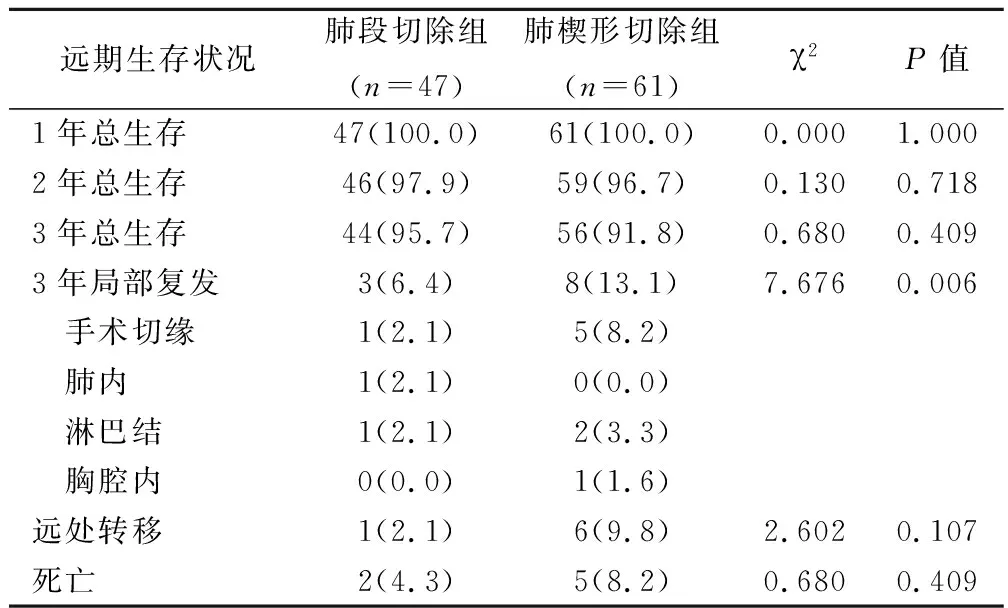

2.3 2组患者远期生存状况

肺段切除组患者1、2、3年总生存率(OS)分别为100.0%、97.9%、95.7%,肺楔形切除组为100.0%、96.7%、91.8%,2组差异无统计学意义(P>0.05)。2组远处转移和死亡率差异无统计学意义(P>0.05),但局部复发差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 2组患者远期生存状况(例,%)

3 讨论

随着低剂量螺旋CT在胸部体检中的普及,越来越多的肺部小结节被发现,在这些结节中,部分为早期肺癌,其中非小细胞肺癌(NSCLC)居首位[6-8]。从外科技术角度上,合理的手术方式和切除范围有助于降低NSCLC患者的手术风险,提高患者生存率和健康水平。胸腔镜手术较传统开胸手术而言,创伤小、恢复快、围手术期死亡率低及并发症发生少,成为NSCLC早期进行肺切除手术的主要手术方式。因此胸腔镜肺叶切除加纵隔淋巴结采样治疗早期非小细胞肺癌以其明显的微创优势迅速地在临床得到广泛应用[9-10]。

本研究中,肺段切除组在手术时间和住院时间均长于肺楔形切除组,但在术后疼痛评分低于肺叶切除组。在手术时间上,肺段切除技术要求更高,更为精细,肺段血管、肺段支气管位置较深,不容易暴露,故解剖花费时间相对肺楔形切除更长。术中出血量等指标不仅反映手术操作难度和熟练程度,也体现机体创伤程度,而术后引流管放置时间可反映患者恢复情况,从数据看肺段切除组更占优势,但2组在留置引流管的时间、术中出血量及淋巴结清扫个数方面无明显统计学差异。在术后并发症发生情况比较中,主要并发症包括肺不张、肺部感染、切口感染、乳糜胸、心律失常、脓胸、肺动脉栓塞、呼吸困难等,但肺段切除组和肺楔形切除组在并发症总发生率并无统计学差异,仅在心律失常方面差异有意义。亚肺叶切除可以更多地保留肺组织,有助于控制围手术期的风险。2组患者并未出现持续漏气、重症肺炎、呼吸衰竭等严重并发症,可见2种微创肺切除手术的技术逐渐成熟,是一种安全性较高的方式。

M Ilie等[11-12]报道,在随访的5年中,肺楔形切除术与肺段切除术的5年生存率差异无统计学意义。美国匹兹堡实验研究中心的研究结果表明,术后病理为ⅠA期的NSCLC,肺叶切除和肺段切除的2组患者在术后局部复发率及5年生存率方面差异无统计学意义[13-15]。相关报道结果与本研究结果相似,本研究中肺段切除组患者在3年内生存率总生存率由100.0%降至95.7%,肺楔形切除组由100.0%降至91.8%,2组患者3年总生存率差异无统计学意义。这证实了肺段切除术的可行性及对预后的影响与肺楔形切除术相当。

本研究在随访时间为12个月时,无病例出现肿瘤复发;但随访时间为36个月时,存在局部复发,且2组患者在局部复发方面有统计学差异。可见亚肺叶切除对早期非小细胞肺癌的局部控制近期效果良好,但2组患者在远处转移和死亡情况差异并无统计学意义。不过由于本研究样本不够大,而且肺段切除组和肺楔形切除组在淋巴结清扫处差异较大,无法排除淋巴结清扫对生存的影响,故还需大样本试验进行循证。

综上,肺楔形切除组患者的住院时间和手术时间均短于肺段切除组,但局部复发率高于肺段切除术。肺段切除术和肺楔形切除术在可行性和对预后的影响方面相当,均未出现严重并发症,安全性较高。