黄土高原土地利用变化特征及其环境效应

赵宏飞,何洪鸣,3,白春昱,张闯娟

(1.西北农林科技大学水土保持研究所, 陕西 杨凌 712100;2.黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室, 陕西 杨凌 712100;3.中科院水利部水土保持研究所, 陕西 杨凌 712100)

1 引言

LUCC是人与自然相互作用的直接体现,是自然、社会、经济等要素综合作用的复杂过程,成为人口—资源—环境可持续发展的基本问题[1]。LUCC时空特征、驱动力及其环境效应是LUCC研究的三个方面,是认识人类驱动—土地利用变化和环境之间相互作用机制的必要前提,能够反映出自然格局、过程和人类社会之间最直接的相互作用关系,对促进区域生态、社会经济可持续发展具有重要的意义[1-4]。

黄土高原位于半干旱、半湿润气候带,生态环境脆弱,LUCC易受环境变化的影响。由于黄土高原生态系统的脆弱性和重要性,该地区成为研究生态过程的热点区域[5]。过去30多年来,受自然和人为环境的影响,黄土高原土地利用/植被覆盖发生了明显的变化[5-6]。研究人员基于遥感影像和GIS空间分析技术,从区域[5,7-8]、流域[9-11]尺度研究LUCC时空特征,发现最主要的特征为坡耕地面积减小,林地和草地面积增加,植被以恢复为主,且变化存在时空差异特征[12-14]。变化原因和驱动机制是研究LUCC的的核心问题,驱动因素主要包括自然因素和人类活动因素。近年来,学者利用主成分分析、灰色系统分析、回归分析等方法,研究不同尺度LUCC驱动机制[10,13,15-18]。人类活动对近几十年来黄土高原LUCC影响强烈,尤其是1999年开始施行的大规模的退耕还林政策,使大量坡耕地转换为林地或草地,植被覆盖度提高[14,19]。但关于主要驱动因子的认识仍存在争议,例如部分学者认为近年来黄土高原呈现暖湿化的气候特征,气候变化成为LUCC的主要驱动因素[14,19]。LUCC通过与环境因子的相互作用,对不同空间尺度的生态系统产生重要影响。一方面通过影响大气、土壤、植物和水文等要素对自然地理环境产生影响,另一方面影响生态系统物质循环、能量流动、景观结构和生态服务功能[20]。黄土高原LUCC在治理水土流失[21-22]、提高土壤质量[23]、维持碳稳定[24]等方面的影响尤为突出,同时出现河流径流锐减[25]、水资源短缺[26]、土壤水分干燥化[27]、人工林生态系统退化[28]等环境问题,对区域生态和社会可持续发展产生威胁。如何维持黄土高原水分平衡、生态和社会可持续发展成为目前政府和研究人员最为关注的问题[28-29]。现有的研究多从单一方面研究,或侧重对单一环境要素影响的研究,综合研究仍然偏少,这对认识LUCC过程、土地利用与环境要素相互作用关系以及如何维持区域可持续发展产生限制。

本文以黄土高原1980年以来实施的一系列生态恢复工程和气候变化为背景,通过分析LUCC时空特征、驱动力及产生的环境效应,并探讨如何维持区域生态、经济和社会可持续发展,以期为区域生态环境与社会经济的可持续发展政策提供科学依据。

2 数据与方法

2.1 研究区概况

黄土高原位于35°~41°N、102°~114°E之间,总面积64万km2,是世界上最大的黄土地貌单元。该地区人口众多,生态环境脆弱。人口增多加速区域开发,对地表植被严重破坏,进行陡坡开垦,造成强烈的水土流失。自20世纪80年代以来,为遏制水土流失,该区域实施一系列水土保持措施,尤其是1999年开始施行的退耕还林政策。人为治理使大面积坡耕地转换为林地或草地、植被覆盖明显提升,其中黄土高原中部为重点治理区,主要流域为皇甫川、无定河、延河、北洛河、泾河、渭河和汾河流域[12]。土地利用变化对诸如水文、土壤侵蚀及碳循环等生态水文过程产生明显的影响。

2.2 数据来源及研究方法

本文主要使用以下数据:(1)土地利用数据,数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心,分辨率为1 km,时间为1980年、1990年、2000年、2010年和2015年,将土地利用类型划分为耕地、林地、草地、水体、建设用地和未利用土地6类;(2)NDVI(归一化植被指数,Normalized Difference Vegetation Index)数据,来源于MODIS NDVI数据产品(https://glam1.gsfc.nasa.gov),时间范围为2000—2015年;(3)气象数据,来源于文献[13,16,30],包括黄土高原1980—2015年年均降雨量和气温;(4)黄土高原退耕还林数据,来源于文献[12],包括1980年以来退耕还林类型及面积;(5)水文站水沙数据来源于黄河水利委员会,时间范围1980—2015年;(6)其他数据,包括土壤侵蚀、典型样地土壤水分、土壤有机碳等,来源于已发表文献,具体标记于文中。

本文利用ArcGIS栅格计算器,计算黄土高原土地利用空间变化特征;利用ArcGIS叠加分析功能计算空间转移矩阵;其他趋势分析基于Origin 2017软件。

3 黄土高原LUCC的时空分布格局

耕地、草地、水体和未利用土地面积减少,林地和建设用地面积增加为30余年来黄土高原土地利用总体变化特征。耕地、草地、水体和未利用土地面积分别从1980年的205 764 km2、264 402 km2、9 023 km2和43 476 km2减少至2015年的202 133 km2、261 064 km2、8 507 km2和41 846 km2;林地和建设用地面积分别从1980年的92 340 km2和11 238 km2增加至2015年的94 814 km2和17 879 km2。耕地、林地、草地、水体、建设用地和未利用土地占总面积的比例由1980年的32.9%、14.7%、42.2%、1.4%、1.8%和6.9%变为2015年的32.3%、15.1%、41.7%、1.4%、2.9%和6.7%。30余年来,黄土高原土地利用结构未发生明显改变。

黄土高原中部是水土流失重点治理区,也是LUCC最显著的区域(图1)。按照流域统计,延河、泾河和渭河流域为1980—2015年耕地减少最明显的区域,耕地面积分别从3 257 km2、26 070 km2和23 113 km2减少至3 062 km2、25 187 km2和22 351 km2,减少的面积分别为194 km2、883 km2和762 km2,减少幅度分别为5.9%、3.4%和3.3%;无定河和延河流域为1980—2015年林地增加最明显的区域,面积分别从1 588 km2和840 km2增加至2 107 km2和1 063 km2,增加的面积分别为519 km2和223 km2,增加幅度分别为32.7%和26.6%;所有流域建设用地均有明显的增加,增加幅度均超过50%;其他利用类型变化不明显。

以2000年为分界点,黄土高原土地利用类型具有分阶段变化特征。分析2000年之前和之后两个时期变化特征,1980—2000年主要变化特征为耕地面积增加(增加1 928 km2),草地面积减少(减少1 770 km2);2000—2015年主要变化为耕地和草地面积均减少(分别减少5 558 km2和1 568 km2),林地面积增加(增加2 593 km2)。

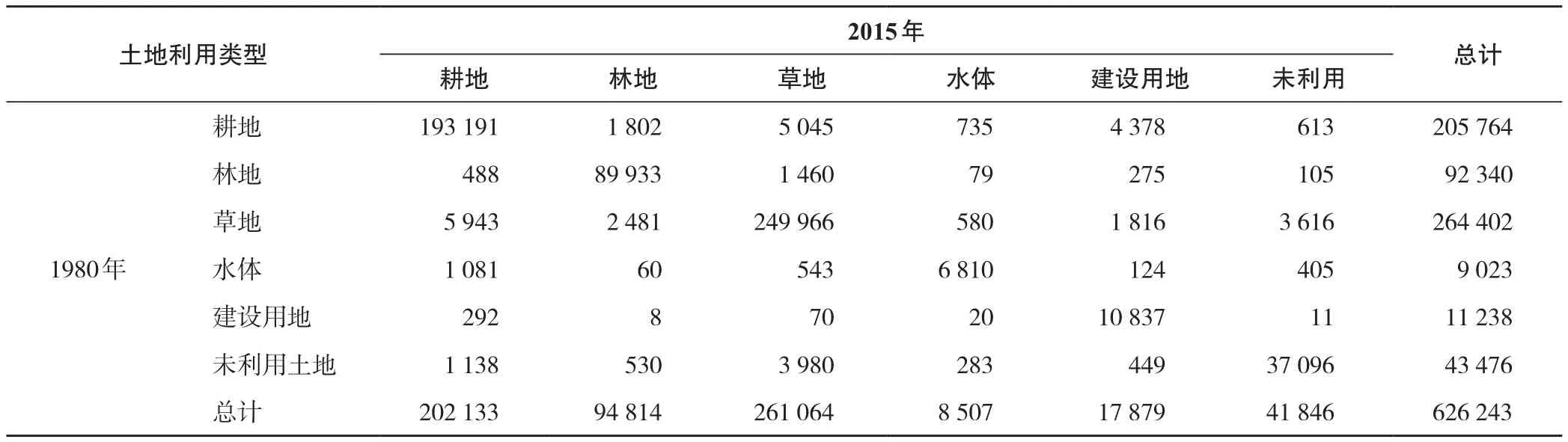

根据土地利用转移矩阵,分析黄土高原土地利用类型动态变化(表1)。1980—2015年,黄土高原土地利用类型发生动态变化的面积为7.7万km2,占区域总面积的11.5%。按照土地利用类型统计,耕地、草地和未利用土地变化最为强烈,分别有12 573 km2、14 436 km2和6 380 km2转换为其他土地利用类型,变化率分别为6.1%、5.5%和14.7%。根据流域统计,皇甫川、无定河和延河流域土地利用类型动态变化最为显著,变化面积占总面积的比例分别为33.19%、20.89%和12.34%。

图1 黄土高原土地利用变化Fig.1 Land use change on the Loess Platea

表1 黄土高原1980—2015年土地利用转移矩阵Tab.1 Matrix of dynamic change of land use from 1980 to 2015 on the Loess Plateau (km2)

黄土高原植被覆盖明显提高。NDVI在2000年之前未发生明显变化,2000年之后呈快速增加趋势[13]。分析2000年之后的变化特征,NDVI年均值由2000年的0.18增加至2015年的0.27,变化速率为0.005/a,其中黄土高原中部为变化为明显,与2000年相比较,2015年皇甫川、无定河、延河、北洛河、泾河、渭河和汾河流域的NDVI年均值增加幅度分别为54%、37%、83%、34%、40%、27%和34%。NDVI在年内变化最明显的时间为5—6月,5月份黄土高原NDVI增加幅度超过70%。

4 黄土高原LUCC的驱动分析

4.1 自然环境因素

黄土高原LUCC主要受制于气候变化与社会经济发展等人类活动的影响[6,13,29]。降水和气温成为影响LUCC最主要的气候要素,30余年来,黄土高原气候整体变化特征为暖湿化(图2),年均气温由1999年之前的8.9℃升高至1999年之后的9.9℃,年均降雨量由1980—1999年平均433 mm增加至2000—2015年的443 mm,气温和降雨变化最明显的区域为干旱、半干旱地区(年均降雨量低于500 mm的区域)。气温升高对植被生长产生两方面影响,一方面增加植物生长物候期,对于北温带植物生长具有重要作用,另一方面气温升高增加地表蒸发和植物蒸腾,加剧土壤干燥化,抑制植物生长[6]。黄土高原,尤其是干旱和半干旱区植被生长受制于降水,降水量增加有助于植被恢复。根据气候变化分析,近几十年来黄土高原西北部干旱半干旱区暖湿化程度大于东南部半湿润区,黄土高原气候变化对LUCC的影响程度西北部大于东南部[13,15-16]。

图2 黄土高原年均降水量、年均气温和NDVI变化Fig.2 Average precipitation, rainfall and max NDVI changes on the Loess Plateau

4.2 人类活动因素

退耕还林政策、社会经济发展等人类活动对LUCC具有重要的影响作用。为治理水土流失,自20世纪80年代起,在黄土高原先后实施小流域综合治理、“三北”防护林建设、退耕还林工程等措施,对生态建设产生明显的作用。1999年之前治理力度较弱,累计治理面积14.5万km2,人为治理并未对LUCC产生显著作用。1999年之后,将大面积坡耕地转变为林地或草地, 2000—2012年黄土高原人工林面积7.5万km2,人工草地面积2.6万km2,封禁治理面积1.0万km2,其中黄土高原中部无定河和延河流域为重点治理区域[12]。根据前文,无定河和延河流域是土地利用变化和植被恢复最显著的区域,表明人类活动对LUCC产生重要的作用。另一方面,黄土高原社会经济快速发展,建设用地面积快速增加,导致部分区域植被发生退化[5,17]。

LUCC与气候变化和人类活动之间具有复杂的相互作用关系。目前,研究人员对LUCC主要驱动力的研究存在争论,部分研究认为主要由气候变化导致[13,15],但另一部分研究认为主要由退耕还林工程实施等人类活动引起[3,7]。根据比较分析,退耕还林主要区域(无定河和延河流域)土地利用变化比例及植被覆盖率提高幅度明显高于其他区域,表明人类活动对LUCC起到重要作用。同时黄土高原超过60%的区域植被发生显著恢复,其面积远大于施行生态恢复工程区域的面积,因此可看出,气候变化对LUCC产生明显的作用。土地利用/植被覆盖与区域社会经济和气候之间具有互动效应,如LUCC改善区域经济结构,增加区域经济收入,同时随着区域经济、社会发展水平提高,人类对土地利用方式产生深远的影响,经济社会发展后明显减少土地复垦率、增加林地或草地[15];下垫面变化对气候产生影响,植被覆盖提高后增加实际蒸散发,导致气温升高、降雨量增加,对植被恢复产生反作用[31]。黄土高原区域内自然和社会环境多样,气候变化和人类活动对LUCC影响具有区域性差异,例如气候变化对西北干旱区植被恢复作用程度明显高于半湿润地区,人类活动对中部侵蚀强烈区影响大于其他区域[15-16]。

5 黄土高原LUCC环境效应

5.1 生态水文

黄土高原下垫面变化对流域生态水文过程、水分平衡及水分转换产生影响。植被恢复后,增加降雨拦截、植被蒸腾和土壤入渗,减小地表径流,引起局部地区水热循环变化。根据小区试验,植被对地表径流的拦截效率随恢复年限的增加而增加,拦截效率与植被类型和植被覆盖度等因素有关,如径流系数(Rc)与植被覆盖状况有密切的联系,与NDVI呈指数关系为(Rc= -9.12NDVI2+ 6.65NDVI- 1.06,R2= 0.30)[3,32]。植被变化导致黄河中游径流量下降,年均径流量(黄河干流花园口水文站)由1980—1999年的327亿m3下降至2000—2015年的260亿m3,同时水文过程发生变化,洪峰流量由1980—1999年的500 ~ 1000 m3/s下降至1999年之后的小于300 m3/s,植被变化对黄河径流减小的贡献超过70%[33]。

5.2 土壤侵蚀

黄土高原LUCC通过削减降雨动能、减缓坡面径流、改变地表水文过程,对控制强烈土壤侵蚀产生重要的作用。根据径流小区试验,土壤侵蚀与土地利用类型、覆盖度和组成等因素有密切的关系。耕地土壤侵蚀强度远大于其他土地利用类型,坡耕地土壤侵蚀强度是相同条件下林地或草地的数十倍,耕地转变为草地和林地后,土壤侵蚀强度下降超过90%[25,32,34]。1999—2011年,黄土高原退耕还林面积累计752万hm2,主要区域为黄土高原中部水土流失剧烈区,强烈侵蚀将得到有效遏制[35]。

利用RUSLE模型,研究黄土高原1980年以来土壤侵蚀变化。土壤侵蚀强度呈显著下降趋势,平均侵蚀模数从1999年之前的5 555 t·km-2·a-1下降至1999年之后的4 616 t·km-2·a-1,年均下降速率为67 t·km-2·a-1,目前侵蚀强度接近农业文明时期(公元700年之前)水平,达到相对稳定状态[21-22,28]。近30余年来,黄土高原超过20%的低植被覆盖转变为高覆盖区域,植被覆盖率提高和土地利用变化是黄土高原土壤侵蚀强度减弱的主要原因[13]。根据前文,黄土高原近30余年来耕地减少面积仅为3 630 km2,2015年仍有20万km2耕地,其为土壤侵蚀强烈的区域,平均土壤侵蚀强度仍高于允许侵蚀强度(1 000 t·km-2·a-1)。因此,施行新一轮退耕还林政策仍具有水土保持意义。

图3 土壤水分与植被恢复Fig.3 Soil moisture prof i le and vegetation restoration

5.3 土壤水分

土壤是生态系统重要组成部分,LUCC引起土壤水分在土壤系统中再分配。植被恢复后,植物根系对土壤水分的吸收增强,植物蒸腾量增大,土壤水分含量低于田间稳定持水量,出现土壤干层(图3(a))。土壤水分与土地利用类型、植被恢复年限、植被类型等因素有关。根据大量监测数据分析,黄土高原耕地退耕后土壤平均含水量均出现下降,土壤含水量耕地>草地>灌木>乔木林地[29]。土壤水分随退耕年限的增加而降低(图3(b)),10年、20年和32年退耕地土壤水分分别下降10%、17%和8%,植被恢复30年后,土壤水分出现回升。不同树种类型下土壤水分存在差异,例如油松和刺槐林地土壤水分明显低于柠条,油松和刺槐为黄土高原主要退耕还林树种[27]。

根据对扶风油松林水分研究,退耕后1.5 m以下土壤水分发生明显变化,20年林地在2 m处形成干层,干层深度超过5 m。在区域尺度,黄土高原大部分区域土壤水分均出现下降,土壤水资源的不足影响区域生态可持续发展。降雨为黄土高原土壤水分主要补给,其仅影响表层40 cm深度土壤水分,深层土壤水分难以得到补给。研究发现,目前黄土高原植被恢复已接近该地区水资源植被承载力的阈值,出现水资源不足、植被配置不合理、生态服务功能降低等黄土高原生态建设面临的问题[26]。如何维持不同土地利用类型耗水和有效降水的平衡,找到合理的土地利用空间配置防止土壤干层的出现,仍是目前需要深入研究的问题[29]。

5.4 碳循环

植被和土壤陆地生态系统两大碳库,植被恢复后不仅增加生物固碳,而且增加土壤固碳。碳汇能力和退耕年限、植被类型、土壤水分等因素有关,植被类型和退耕年限为影响黄土高原碳储存的主要因素。生态系统NPP(净初级生产力,Net Primary Productivity)与土地利用类型有明显的关系,林地的NPP明显高于耕地和草地[36]。NPP随植被恢复呈增加趋势(图4(a)),黄土高原NPP从2000年的280 gC·m-2·a-1增加至2015年的370 gC·m-2·a-1,年均增加4.3 gC·m-2·a-1[37]。在区域尺度,生态系统NPP与水资源相关,黄土高原生产潜力已接近水资源承载力阈值[26]。

土壤碳库是陆地生态系统最大、停留时间最长的碳库,LUCC影响土壤碳循环周期及储量。植被恢复后土壤碳汇能力显著增强(图4(b)),退耕后土壤有机碳储量均随退耕年限的延长呈增加趋势。根据对黄土高原丘陵沟壑区纸坊沟小流域人工林土壤碳变化研究,退耕35年后,土壤有机碳储量是退耕前的3.1倍;撂荒地和草地有机碳储量随退耕年限呈持续增加的趋势,35年后有机碳储量分别是退耕前的2.9倍和2.0倍[24]。退耕超过一定年限,碳汇达到稳定,逐渐转变为碳源,根据子午岭植被演替研究,植被在破坏后,自然演替时间为150年,土地利用变化将在相当长的一段时间内影响土壤碳的空间分布格局[23]。

6 结论与讨论

受气候变化和人类活动影响,黄土高原土地利用/植被覆盖发生明显变化,对生态、环境系统产生重要影响。本文研究1980年以来黄土高原LUCC时空特征、驱动力及产生的环境效应,主要得出以下结论:(1)30余年来,土地利用类型呈现区域性的变化特征,黄土高原中部无定河和延河流域为变化最明显的区域,但整体上,土地利用结构未发生改变;(2)LUCC受气候变化和人类活动共同影响,气候变化和人类活动的贡献率存在区域性差异,其中黄土高原中部主要由人类活动导致;(3)黄土高原LUCC对减少地表径流、控制土壤侵蚀、减少土壤水分及增加碳固存将产生长期的影响,在发挥生态效益的同时对区域生态恢复产生消极的影响;(4)由于黄土高原自然、社会条件区域差异性及土地利用类型与环境因子相互作用的复杂性,单一环境要素分析难以揭示LUCC同环境因子之间的作用及反馈机制,未来研究需加强对系统动力学等交叉学科的应用。

图4 土地变化后碳储存变化Fig.4 Change of carbon storage after land use change

黄土高原气候变化和大规模的植被建设对区域生态环境产生重要影响,如何维持区域生态系统可持续发展成为目前面临的重要课题。20世纪80年代后施行小流域综合治理工程、退耕还林工程等生态工程,对控制土壤侵蚀、维持全球碳平衡、促进经济社会发展等方面起到重要作用,同时产生一系列环境问题,如植被退化、生态稳定性下降和水资源不平衡等[28]。黄土高原实施退耕还林工程后有6 847 km2坡耕地转换为林地或草地,植被恢复后形成土壤干层,制约生态可持续发展。该地区退耕还林树种主要为外来树种(油松、刺槐等),人工植被稳定性低,如北部出现大量“小老头树”。水资源短缺是黄土高原生态脆弱的主要原因,LUCC加剧水分供需矛盾,促进水资源合理配置和提高水资源利用效率对区域生态恢复和社会发展具有重要意义。根据前文,目前黄土高原植被生产力已接近水资源承载力阈值,在自然状态下逐渐趋于稳定,未来植被恢复需在遵循地带性规律和因地制宜原则下,提高林草措施质量,提高人工植被稳定性。

退耕还林等生态工程对经济社会发展方面产生明显的作用。退耕还林后,黄土高原第三产业产值增长明显,1995—2010年年均增长率为17.6%,生态环境建设经济效益逐渐体现[12]。但黄土高原仍存在经济社会发展不可持续问题,如该地区人口众多,生态环境脆弱,区域发展不平衡。目前该地区有9 800万人口,坡耕地转换为林地或草地后,本地区所生产粮食难以满足当地需求,将产生粮食安全问题[28]。同时退耕还林政策顺利推行的主要原因是依靠政府财政补贴,根据国家最新的政策,生态林在原补助8年的基础上延长补助8年,单方面投入的方式对区域可持续发展产生压力。未来需进一步提高林草的经济效益和社会效益,增加区域第三产业的比重,同时推进农村人口转移和促进区域社会发展。