区域国土开发强度与资源环境承载力时空耦合关系研究

——以沈阳经济区为例

卫思夷,居 祥,荀文会

(1.南京农业大学公共管理学院,江苏 南京 210095;2.沈阳市国土资源发展研究中心,辽宁 沈阳 110004)

随着经济社会的持续快速发展,中国面临的资源环境约束持续加剧,区域发展不协调及国土开发失衡等问题日趋严重[1-2]。近年来,建立资源环境承载能力监测预警机制,实施水土资源、环境容量以及海洋资源超载区域限制性措施,明确资源环境承载力与国土空间开发保护的关系,日益成为中国土地资源管理、资源环境保护领域亟待解决的重要科学问题。城市开发边界划定、国土空间规划编制以及土地用途管制等一系列工作都需以资源环境承载力评价为基础,同时强调国土开发强度与资源环境承载能力之间的相互协调和匹配关系。当前,针对资源环境承载力的研究大多以相对承载力[3]、生态足迹、区域综合承载力[4]为研究内容,分别采用生态足迹法[5]、状态空间法[6-7]、多目标分析法[8]等方法进行综合性评价,如孙慧等[3]将人口、资源、环境、经济与社会系统的相对资源承载力纳入到一个分析框架,对相对资源承载力模型进行扩展,分析了新疆1978—2011年相对资源承载力演化过程;YE W等[7]提出了一种基于生态环境应力指数模型和状态空间法的新的资源环境承载力指标评价体系,并对中国生态承载力、资源开发和污染排放状况进行了综合评价。针对国土开发强度的研究则主要关注国土开发强度的生态环境效应[9-10]、影响因素[11-12]以及时空差异[13-16]等内容,赵亚莉等[9]从资源消耗、污染物排放和生态系统服务价值3个方面构建生态环境效应的指标体系,分析中国省会城市土地开发强度变化的生态环境效应,并以中国222个地级及以上城市为样本,分析了城市土地开发强度差异及其影响因素[11];陈逸等依据空间均衡原理,构建了建设用地开发均衡度指数,对各省建设用地空间配置合理性进行了评价[13]。现有研究针对两者相互协调、相互匹配关系的成果较为少见。

沈阳经济区是国务院批准设立的第8个国家综合配套改革试验区,包含沈阳、鞍山、抚顺、本溪、营口、阜新、辽阳、铁岭8个省辖市,7个县级市,475个小城镇,区域面积7.5×104km2,总人口2 359万人,城市化率达到65%,是全国城市化水平最高的地区之一[17]。同时,沈阳经济区8大城市也是中国典型的资源型城市,大多以煤和钢铁为主,高耗能和高污染的产业相对集中。高耗能产业在生产过程中排放出大量废气、污水和固定废弃物,极大危害生态系统和生活环境[18]。因此,本文以沈阳经济区为例,对于研究经济发展、产业结构升级以及资源环境利用等具有代表性,在分析研究区国土开发强度与资源环境承载力的匹配关系基础上,探讨两者间的时空耦合协调程度,揭示基于资源环境承载能力的国土开发利用合理性机制,为实现与资源环境承载力相适应的国土空间开发格局提供理论借鉴和实践参考。

1 基本概念与分析框架

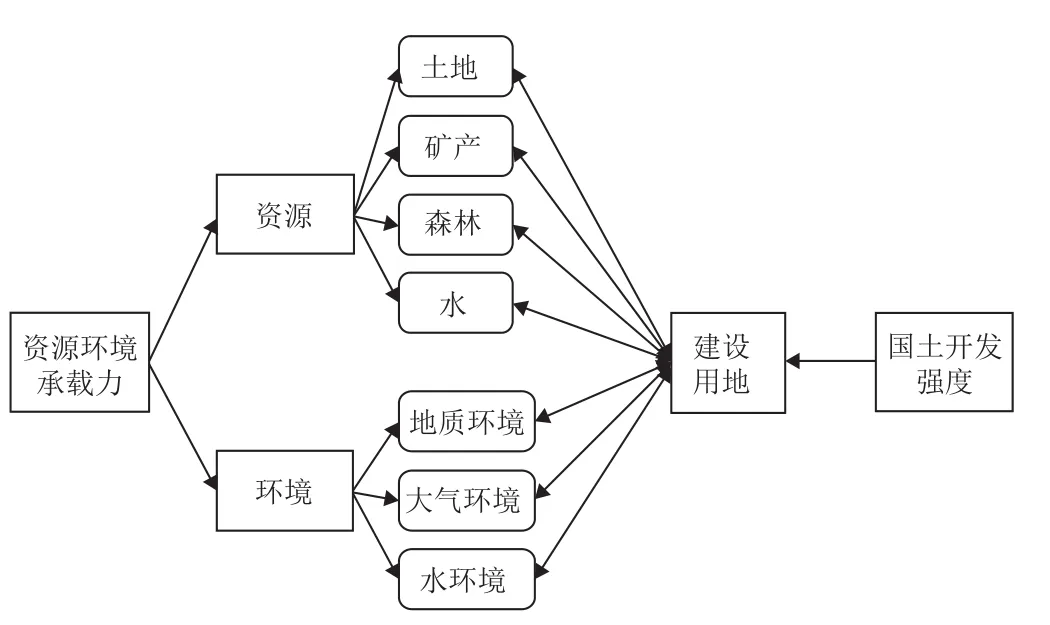

资源环境承载力是在一定时期一个地区自然资源、地理地质、生态环境等综合条件所能承载的社会经济发展总体水平,包括资源承载力和环境承载力两个方面[17]。国土开发强度是区域土地利用程度的综合反映,体现土地整体的开发状况。国土开发强度和资源环境承载力相互制约、相互影响(图1)。超强度或不合理的国土空间开发,一方面将导致优质耕地被占用,森林破坏、湿地萎缩、草原退化、水土流失、水源涵养功能下降等生态环境问题突出; 另一方面,超强度国土开发带来了城镇人口大量增加,由此产生的工业生活污染致使水环境、大气环境、地质环境质量下降,致使区域资源环境承载系统结构紊乱和功能退化,阻碍区域经济社会的可持续发展。同时,环境的变化对于国土空间开发能够产生制约效应:地质环境的改变影响地形地貌,造成坍塌滑坡等灾害;大气环境与水环境的改变影响土壤的性质,造成水土流失、土壤沙化等现象,从而将对人类社会生产活动造成影响。

而资源环境承载力作为一个相对的概念,在不同的社会经济和国土开发技术发展水平背景下,人类利用资源和改变环境的能力会发生变化,在国土空间开发的过程中通过有效调整产业结构、合理调配区域资源流动、科学引导城市总体规划,不断改善和提升国土功能,能够对资源环境承载力的维持和提升起到积极作用。因此,国土开发必须与资源环境承载能力相匹配,对国土空间开发格局进行优化,需以区域资源环境承载力为依据,在合理的国土开发强度下实现资源环境的优化配置,促进生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀。

图1 资源环境承载力与国土开发强度作用机制Fig.1 The relationship between land development intensity and carrying capacity of regional resources and environment

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

本文以8个地级市为研究对象,有关的社会经济数据均来自于《辽宁统计年鉴》(2011—2016年),2010—2015年土地面积数据来源于辽宁省土地利用现状变更成果。

2.2 研究方法

2.2.1 指标体系构建与综合评价模型

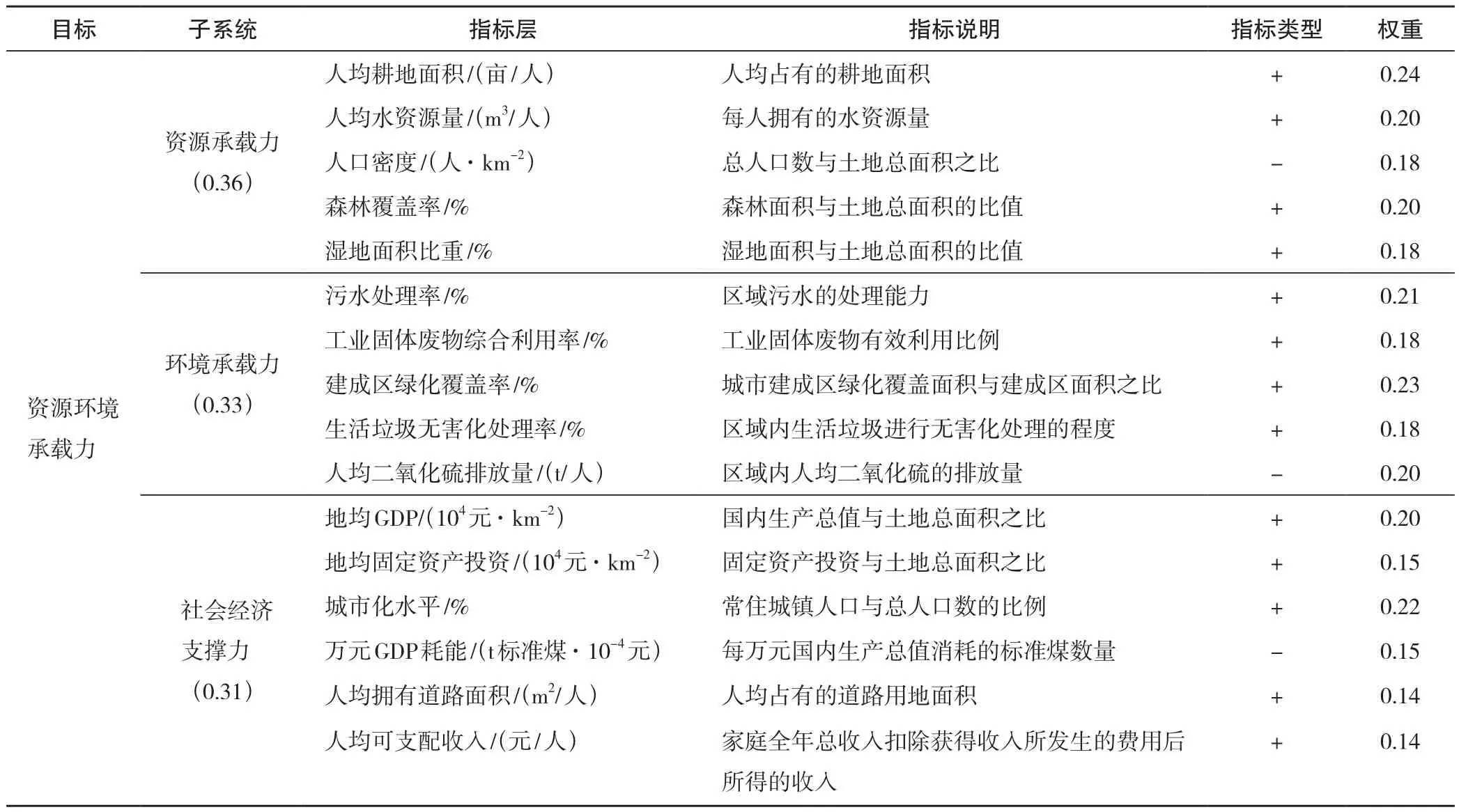

区域资源环境承载力高低与区域经济的发展密切相关,经济发展水平是影响资源环境承载力的主要因素[21]。从资源环境承载力内涵出发,立足已有研究成果[22-23],结合沈阳经济区资源环境条件和土地利用特点,从资源承载力、环境承载力和社会经济支撑力3个方面构建指标体系。其中,资源承载力主要反映资源对区域经济社会发展的支撑以及经济社会发展对资源的利用与消耗情况,本文选取人均耕地面积、人均水资源量、人口密度、森林覆盖率和湿地面积比重5项指标;环境承载力主要反映区域经济社会发展过程中对环境的污染与治理情况,选取污水处理率、工业固体废物综合利用率、建成区绿化覆盖率、生活垃圾无害化处理率、人均二氧化硫排放量5项指标;社会经济支撑力主要反映区域经济实力、产业结构和人民生活水平,构成区域资源环境承载力的经济资源基础,选取地均GDP、地均固定资产投资、城市化水平、万元GDP耗能、人均拥有道路面积和人均可支配收入6项指标。沈阳经济区资源环境承载力评价指标体系详见表1, 各项指标的权重采用德尔菲法进行确定,根据所选择指标的数量、特征、可比性及相互作用关系,通过征询相关领域专家及专业人员的意见,依据各指标代表的含义及重要性、基础性程度,综合权衡确定各指标的权重。

资源环境承载力综合评价模型如式(1):

表1 资源环境承载力评价指标体系Tab.1 Evaluation index system for carrying capacity of resources and environment

式(1)中:y为资源环境承载力;χj为资源环境承载力的各项指标;ωj为对应的权重。

国土开发强度是指一个地区国土空间的开发利用程度。结合《全国主体功能区规划》中将一个区域建设空间占该区域总面积的比例界定为土地开发强度,本文将城镇、独立工矿、农村居民点、交通、水利设施(不包括水库水面)、其他建设空间等统归为建设空间[24],并以区域建设用地面积占该地区土地总面积的比例作为国土开发强度指数[9-16]。

2.2.2 匹配关系评价模型

利用耦合度反映资源环境承载力与国土开发强度两个系统相互作用程度的强弱,是对促进系统走向有序机理的协同作用的一种度量,其评价模型为[25]:

式(2)中:C为国土开发强度与资源环境承载力的耦合度,C∈[0,1],C= 1表明国土开发强度与资源环境承载力之间能够达成共振,向有序方向发展,C= 0则表明两者之间处于无序状态,发展方向和结构也呈现无序性;X、Y分别代表国土开发强度和资源环境承载力指数。根据相互作用程度的强弱,本文将耦合过程划分为低水平耦合、拮抗、磨合和高水平耦合4个阶段:当0.0<C≤0.3时,国土开发强度和资源环境承载力处于低水平耦合阶段;当0.3<C≤0.5时,国土开发强度和资源环境承载力处于拮抗阶段;当0.5<C≤0.8时,国土开发强度和资源环境承载力处于磨合阶段;当0.8<C≤1.0时,国土开发强度和资源环境承载力处于高水平耦合阶段。

为更好地反映二者之间的协调情况,构建耦合协调模型来表征两者之间的耦合协调性。协调度是度量系统之间或系统内部要素之间协调状况好坏的定量指标,可作为评判国土开发强度与资源环境承载力能否协调一致及交互耦合程度的重要指标,其评价模型为[25]:

式(3)—式(4)中:D为国土开发强度与资源环境承载力的协调度,D值越高,国土开发强度与资源环境承载力的耦合协调越好,反之则反;T为二者之间的综合协调指数;α、β为待定系数,且α+β= 1。本文认为国土开发强度与资源环境承载力同等重要,α=β= 0.5。

根据协调度的大小并借鉴相关文献[25],将国土开发强度与资源环境承载力耦合协调度从低到高划分9个等级:当0.00<D≤0.19时,为严重失调阶段;当0.20<D≤0.29时,为中度失调阶段;当0.30<D≤0.39时,为轻度失调阶段;当0.40<D≤0.49时,为濒临失调阶段;当0.50<D≤0.59时,为勉强协调阶段;当0.60<D≤0.69时,为初级协调阶段;当0.70<D≤0.79时,为中级协调阶段;当0.80<D≤0.89时,为良好协调阶段;当0.90<D≤1.00时,为优质协调阶段。

3 资源环境承载力与国土开发强度综合测度

3.1 资源环境承载力测度

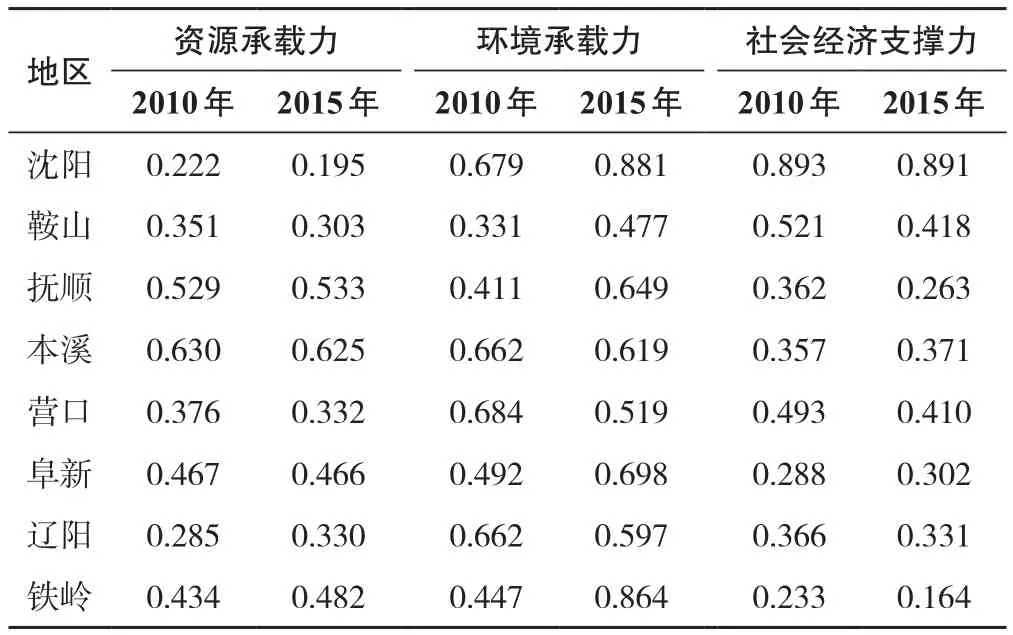

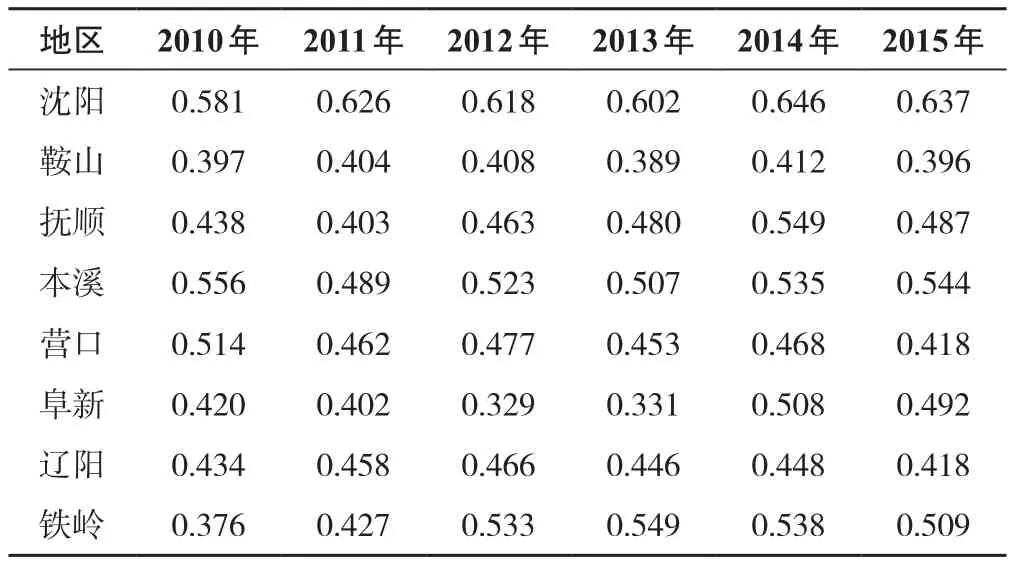

根据资源环境承载力评价指标体系,利用综合指数法得出2010年和2015年各个城市资源环境承载力子系统指数(表2)以及2010—2015年城市资源环境承载力综合指数(表3)。

表2 2010和2015年沈阳经济区资源环境承载力子系统得分表Tab.2 Results of carrying capacity subsystem of resources and environment of all cities in Shenyang Economic Region in 2010 and 2015 year

表3 2010—2015年沈阳经济区资源环境承载力综合得分表Tab.3 Results of carrying capacity of resources and environment of all cities in Shenyang Economic Region(2010-2015)

从表2子系统承载力来看,资源承载力子系统大部分城市都呈现降低的趋势,总体变化幅度小。随着人口增长及人口密度的增加,资源供需矛盾日益凸显,使得各市人均资源占有量有所下降,人均耕地面积、人均水资源量均逐年减少,且森林覆盖率和湿地面积比重略有降低对资源承载力造成了负面影响,致使大部分城市资源承载力呈略微下降态势。阜新、铁岭等城市作为全省异地占补平衡的重点区域,承担大量补充耕地任务,人口外流现象比较严重,因此人均资源占有量呈现增加趋势,致使资源承载力略有增加。从环境承载力来看,大部分城市都呈现增加的趋势,主要原因是近年来辽宁省加大资源节约型、环境友好型社会的构建力度,坚持资源化、减量化和无害化利用,增加了环境改善、污染治理、节能减排等方面的投入,使各城市环境承载力不断提升。从社会经济支撑力来看,伴随着东北老工业基地的全面振兴和沈阳经济区综合配套改革的全面启动,工业化和城镇化进程加速推进,各城市经济总量持续增长,地均固定资产投资不断加大,地均GDP和人均可支配收入持续增长,城镇化水平稳步提高,因此沈阳经济区大部分城市社会经济支撑力呈现增加态势。从表3的综合承载力历年变化趋势来看,沈阳经济区各市资源环境承载力出现了一定的波动,总体呈现逐年递增趋势。

3.2 国土开发强度测度

国土开发强度是陆地国土空间及其承载的开发建设活动的综合反映。根据样本数据,经计算后得出研究区各个城市的国土开发强度(表4)。

表4 2010—2015年沈阳经济区国土开发强度统计表Tab.4 Results of land development intensity of all cities in Shenyang Economic Region (2010-2015) (%)

从表4可知,沈阳经济区平均国土开发强度约为12%,沈阳市和营口市国土开发强度接近20%;而抚顺市和本溪市不足7%,开发强度分布并不均衡,差距明显。沈阳作为沈阳经济区的核心城市,城市化进程加快,大量人口向城市集中,引起对城市基础设施和住宅、公共设施等建筑用地的需求,导致城市建设用地规模扩张,国土开发强度较大。营口作为全国首批沿海开放城市,是国际海铁联运大通道的重要枢纽、辽东湾经济金融中心,产业布局调整以及由此产生对产业配套设施用地的需求,导致建设用地不断扩张,国土开发强度甚至超过沈阳成为区域第一。抚顺和本溪位于沈阳经济区中部,与沈阳的关系尤为紧密,对于绝大多数的公共服务而言,沈阳作为大城市更具有规模效应,尤其是沈抚新城、沈本新城的建设,使人口、产业向沈阳聚集,大大减少了抚顺和本溪对建设用地的要求,同时这些城市长期以资源或农林的产业结构为主,使其国土开发强度为区域最低。从国土开发强度的变化趋势来看,沈阳经济区全部城市都呈现上升的趋势,但总体变化幅度小,平均涨幅约为0.7%,同时国土开发强度越大的城市上升幅度越大,体现出城市群发展过程中的集聚效应。区域国土开发强度还呈现出较明显的空间集聚特征,并且与城市经济的发展趋势相吻合。位于沈大连接线的沈阳市、辽阳市、鞍山市和营口市,国土开发强度较高,而且增加趋势明显,这些城市是沈阳经济区发展的轴心;经济区北部的铁岭市和阜新市国土开发强度居中,而西部的抚顺市和本溪市国土开发强度相对较低。

4 国土开发强度与资源环境承载力的耦合协调性测度

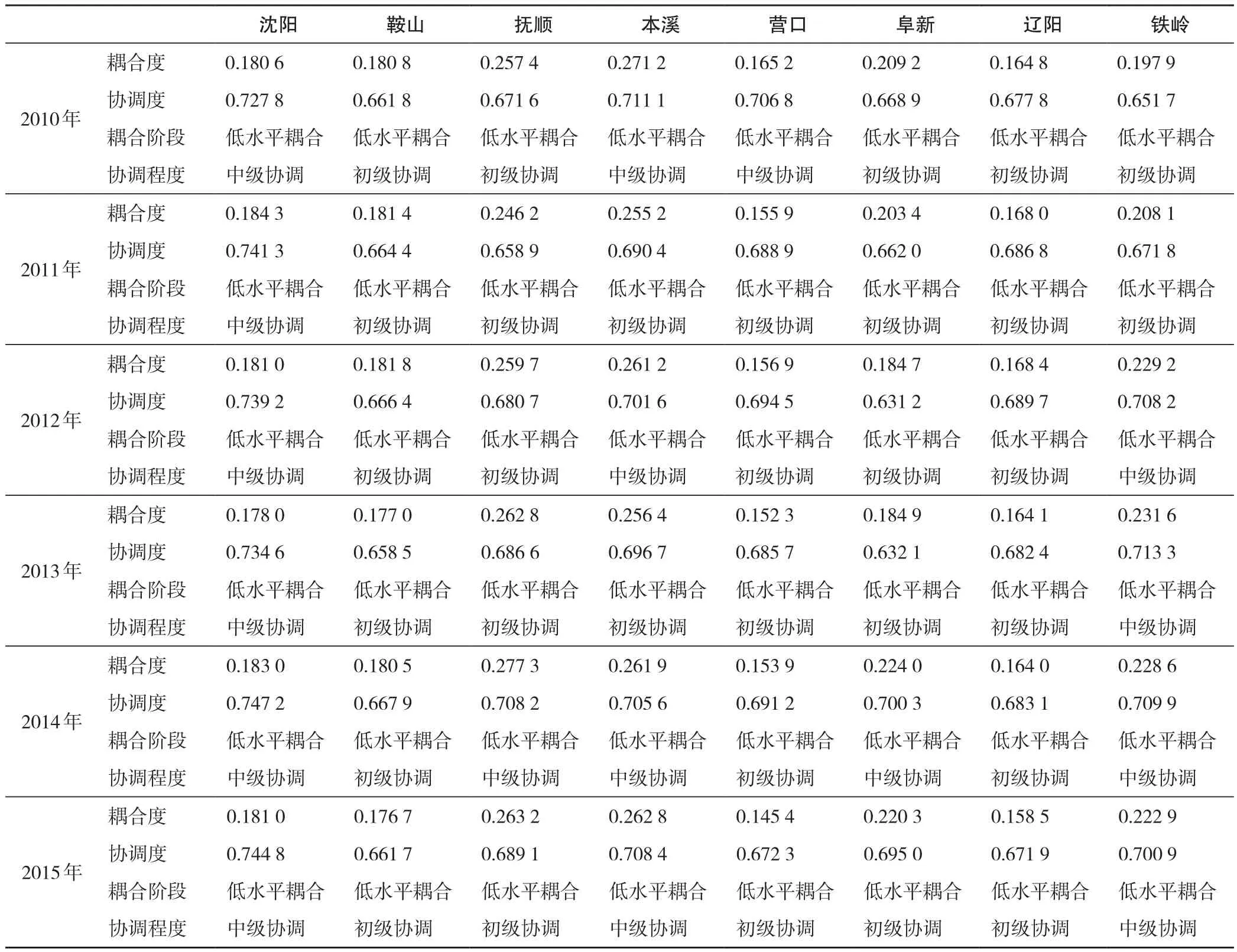

根据耦合协调性测度公式,利用国土开发强度与资源环境承载力综合指数,得出沈阳经济区各个城市国土开发强度与资源环境承载力的耦合度及协调度,结果如表5所示。

表5 2010—2015年沈阳经济区国土开发强度与资源环境承载力的耦合度和协调度Tab.5 The coupling and coordination degrees of land development intensity and carrying capacity of resources and environment in Shenyang Economic Region (2010-2015)

4.1 国土开发强度与资源环境承载力的时序耦合协调特征分析

从耦合协调度来看,沈阳经济区各市国土开发强度与资源环境承载力之间的耦合协调程度总体较高,国土开发与资源环境承载能力能够在空间上达到良性共振,进而实现协调发展,尤其是沈阳市和铁岭市已处于中级协调阶段,其他6市均处于初级协调阶段。这说明相比于沈阳市和铁岭市,其他6市国土开发与资源环境承载能力相互作用变量的调控力度相对变弱,两者之间协同稍差。通过数据分析可以看出,国土开发与资源环境承载能力达到协调发展的条件主要有两种:一是沈阳、营口等经济发展水平高的城市,国土开发强度与资源环境承载力相互影响强烈,国土开发强度较高,由此带来的经济社会效益也比较明显,有助于提高环境治理能力、降低能耗,通过经济增长提高环境承载力和社会经济支撑力,进而实现协调发展;二是阜新、铁岭等经济发展水平相对落后的城市,国土开发强度与资源环境承载力相互影响偏弱,虽然经济社会发展对资源环境承载力社会经济支撑力不强,对环境的治理不够,但其人均耕地、森林覆盖率等资源优势较为明显,具有较强的资源承载力,再加之其国土开发强度较低,因此也能实现国土开发与资源环境承载能力的协同发展。

从时序变化上看,沈阳经济区国土开发强度与资源环境承载力的耦合协调度总体上呈上升趋势,但变化幅度不明显,开发强度与资源环境承载力的总体协调水平一直处于平稳高位运行,耦合关系日趋紧密,城市建设保持着健康可持续发展。部分城市国土开发强度与资源环境承载力耦合度与协调度表现为此消彼长的反向关系,主要表现为耦合度下降、协调度上升,该类城市国土开发强度比较合理,协调度上升,对资源环境危害小,但耦合度下降意味着国土开发强度与资源环境承载力趋于独立发展,使两者之间的关系趋于无序化,不利于对其规律的把握,以及相关优化区域发展政策的制定。

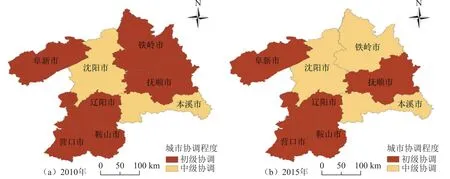

图2 沈阳经济区国土开发强度与资源环境承载力协调类型Fig.2 The coupling types of carrying capacity of resources and environment and land development intensity in Shenyang Economic Region

4.2 国土开发强度与资源环境承载力的空间耦合协调特征分析

2010年,沈阳经济区城市国土开发强度与资源环境承载力的协调类型以初级协调为主,占协调类型的75%(图2)。中级协调主要集中分布在省会沈阳市及其周边。随着开发区进一步建设,带动了大规模社会投资,推动了经济社会的迅速发展和城市土地大规模开发。沈阳作为省会城市,有着政策上的优势,更容易吸纳社会投资,扩大城市土地规模。而沈阳周围一些经济发展比较落后的城市,其资源环境承载力相对较强,但国土开发强度跟不上,因此两者的协调度较差。

2015年,沈阳经济区城市国土开发强度与资源环境承载力的协调类型仍以初级协调为主。以初级协调为主体的格局虽未发生改变,但各类型的数量和空间分布则发生了一定变化:初级协调数量有所减少,中级协调数量有所增加,其占协调类型的比例分别为62.5%和27.5%。与2010年相比,主要的变化是铁岭市国土开发强度与资源环境承载力的协调类型由初级协调变更为中级协调。可能的原因是:在经济区的发展过程中,作为经济增长极的沈阳市带动了周边城市的发展,尤其是铁岭市的经济社会发展以及土地开发。

5 主要结论

国土开发强度与资源环境承载力内部各要素之间形成了极其复杂的交互耦合关系,只有两者耦合协调,才能实现国土资源绿色发展和永续利用。本文以沈阳经济区为例,对国土开发强度与资源环境承载力的耦合协调程度进行了研究,主要结论如下:

(1)沈阳经济区沈阳的资源环境承载力得分最高,中北部城市资源环境承载力较高,南部的鞍山市和辽阳市相对较低。从变化趋势来看,沈阳经济区各市资源环境承载力总体呈现增加的趋势。受资源禀赋和消耗的影响,大部分城市资源承载力子系统都呈现降低的趋势,但环境承载力和社会经济支撑力子系统都呈现增加态势。

(2)沈阳经济区总体上国土开发强度不大,但分布不均衡,两极差距明显,并呈现出显著空间集聚特征,并且这种空间集聚与城市经济的发展趋势相吻合。位于沈大连接线的沈阳市、辽阳市、鞍山市和营口市,国土开发强度较高,而且增加趋势明显;北部的铁岭市和阜新市国土开发强度居中,而西部的抚顺市和本溪市国土开发强度相对较低,且增幅较小。

(3)沈阳经济区各市国土开发强度与资源环境承载力之间的耦合协调程度总体较高,国土开发与资源环境承载能力能够在空间上达到良性共振,并且协调度呈总体上升趋势,变化幅度不明显,但总体协调水平一直处于平稳高位运行,耦合关系日趋紧密。

(4)国土开发强度与资源环境承载力之间并不存在必然的对立和制约关系。对于经济发展水平落后的地区,一般国土开发强度不高,其自身又具有较强的资源承载力,因此能实现国土开发强度与资源环境承载力的协调发展;而对于经济发展水平较高的地区,国土开发强度虽然很大,但其通过经济手段和技术手段能够提高环境治理能力和对资源环境的社会经济支撑力,进而改善资源环境承载能力,实现协调发展。由于国土开发与资源环境承载能力的相互关系复杂、影响因素多元化,在经济发展过程中区域开发还面临着诸多资源环境新问题和新矛盾的约束,随着国土开发强度的进一步提高,其对资源环境合理高效利用以及结构优化的挑战依然艰巨,二者之间胁迫、促进与约束关系依然存在波动变化的可能。

由于数据的可获得性和代表性,本文仅选取6年间的沈阳经济区的8个地级市的国土开发强度与资源环境承载力的耦合协调性进行探索性研究,因此,在今后的相关研究中还需进一步丰富数据资料和完善指标体系,以期系统性地得出其内在的运行机制和分布趋势。