城市土地利用与交通相互作用(LUTI)研究进展与展望

谭琦川,黄贤金,2

(1.南京大学地理与海洋科学学院,江苏 南京 210023;2.国土资源部海岸带开发与保护重点实验室,江苏 南京 210023)

城市空间优化的过程,也是人类活动干扰下城市土地利用与交通相互作用的过程。自20世纪80—90年代尤其是进入21世纪以来,伴随各国或地区城市的蓬勃发展,特别是以中国为代表的发展中国家的快速城镇化,城市用地过度扩张的外部性成本日益增长。同时,由于城市人口快速增长及经济社会发展所引致的交通需求持续膨胀,城市交通拥堵问题日趋严峻。城市土地利用形态影响着城市交通格局与发展模式,而城市交通则通过推动城市空间格局演化带来城市土地利用格局的重组。因此,对土地利用与交通相互作用(Land Use-Transport Interaction, LUTI)的研究对于解决城市高速发展进程中的社会经济与资源环境问题,实现土地利用与交通的一体化可持续发展具有重要意义[1-2]。国内外学界在LUTI相关的理论与实证、模型与方法论及应用性研究层面均已取得了显著成果[3-7],而近年来随着城市发展进程中的环境负效应不断凸显,学界开始意识到将城市碳排放、能源消耗等外部环境因素纳入LUTI研究中的必要性[8],且相关理论与模型技术的不断发展亦促使LUTI研究转向趋势渐显[9-10]。故本文旨在系统梳理国内外LUTI研究领域的相关进展,述评国内外研究的差异及不足,结合近年来的研究新趋势,提出未来相关研究方向及亟需重点关注的研究领域,以期为实现城市土地利用与交通的可持续一体化提供借鉴与参考。

1 城市土地利用对城市交通的影响研究

1.1 城市土地利用特征对交通出行行为的影响

相关研究认为土地开发密度、土地利用强度和土地利用混合程度等城市土地利用特征对交通出行行为要素即出行方式、出行距离、出行分布等存在着显著影响。由于城市不同区位的土地利用特征各异,出行起点的城市区位显著影响着居民的出行方式,在土地开发密度大的城市中心区域,出行者倾向于使用非机动出行方式或公共交通,而随着距市中心越远机动车出行比例将越大[11-12],故通常认为土地利用强度与非机动出行比例呈正相关。同时,高强度、紧凑型土地利用开发区域由于多功能用地在空间上相对集中,使交通出行距离缩短,故出行分布易在小范围内均衡;而低密度、分散的土地利用产生的大规模通勤流呈现钟摆式交通流[13]。

西方新城市主义学派提出将提高土地利用混合程度作为高效集约的城市空间发展模式,据此国内学界亦开展了案例研究。基于南京、深圳、长春等地的实证研究表明,通过优化土地利用布局及提高土地利用混合程度可以缩短出行距离、出行时间和减少出行量[11,14],同时公共交通出行比例亦会升高[12]。但也有研究发现混合土地利用模式仅是加大了发展公共交通的可能性[14],两者间并无明显关联,而在城市蔓延区发展该模式甚至使居民对外出行更依赖私家车[15]。

1.2 城市土地利用模式对交通网络格局及其模式的影响

城市土地利用布局对城市交通格局起着决定性作用,而伴随城市不断发展、交通方式持续改进及道路网的更新,城市空间格局将进行重组,进而带来的土地利用模式演替将作用于城市交通网络格局与交通模式的选择并与之相适应[4,16]。有关广州的研究表明[17-18],交通网络的空间格局与城市不同发展阶段土地利用模式密切相关,城市交通系统发展的阶段性特征显著;且随着土地高密度集中开发,城市交通需求不断膨胀导致普通公共交通系统已无法满足城市交通需求,相应要求更大运载力、更高效的交通模式与之适应,故城市交通逐渐进入大容量的轨道交通模式。

亦有研究从城市用地的空间结构对交通模式选择的影响展开,认为单中心的交通流呈明显的潮汐式,这种有序的交通模式有利于组织公共交通且助推以公交为导向的城市发展模式(TOD)[15];与之形成鲜明对比的是美国在20世纪中期推行的就业郊区化和多中心发展策略,不仅未减少城市交通需求,反而增加了居民出行距离,形成了以私家车出行为主导的交通模式[19]。

2 城市交通对城市土地利用的影响研究

2.1 城市道路交通网络对城市土地利用的影响

城市交通网络的发展推动着城市空间格局演化,对城市土地利用空间形态、土地利用强度、土地利用结构和土地价格等方面带来深刻影响。道路交通网引起的土地破碎化与城市土地利用空间形态呈显著空间相关性,并引导城市空间格局演化和反馈城市空间拓展[20-21];同时,交通网络亦会改善区位可达性而带来沿线区域土地利用形态的演变,进而引导城市新的土地开发密集区域的形成,并促进城市多中心空间结构的发育[22]。城市交通网络对沿线土地开发具有强烈的空间吸引效应,且交通干线周边区域的土地利用强度呈距离衰减规律[18,21,23]。城市道路交通发展亦显著影响土地价格的空间分布,针对广州市的研究表明公交线路数、道路网密度与居住、商业地价变动的关联度较高[24]。此外,城市道路交通网络对土地利用结构的影响主要表现为各级交通线路对城市功能用地演变的空间吸引与空间分异效应,相关研究揭示了轻轨、主干道和快速路等不同类型交通廊道对居住、商服、工业等城市各功能用地空间分布的差异化影响[25-26]。

2.2 城市轨道交通建设对城市土地利用的影响

随着近年来中国城市轨道交通系统的快速发展,其与土地利用的影响机制逐渐成为研究关注点。研究普遍认为土地开发强度的变化呈显著的站点导向性特征,站点周边住宅项目的容积率亦呈明显圈层结构[27],但政策规划因素的限制使部分站点附近开发强度的梯度递减效应并不显著[28];在时间层面,轨道交通运行期对开发强度的影响大于其建设期,但会随时间增加而衰减[22]。轨道交通建设对土地利用结构特别是城市各功能用地布局的时空间效益影响突出,尤其是商业用地距轨道交通站点越近,比例随之增高,且轨道交通建设期对居住用地的负面效应更大[28-29]。近年来,有学者利用信息熵和均衡度模型揭示轨道交通对城市不同区位土地利用均衡度的影响[30-31],但针对不同实证区域的研究结论尚存争议。

而在对地价的影响方面,研究普遍认为土地价格与站点距离呈显著负相关[32],且在时间层面上轨道交通建设对沿线地价的影响是超前发生的[33]。近年来,国内学者开始关注轨道交通站点对周围地价影响的空间分异规律和分市场效应等方面。如基于局域空间自相关分析的研究发现,受到距城市各商圈距离等特定区位要素的影响,地铁站点对周边房价的影响表现为裙带状或环状的空间分异格局[34];而基于城市空间异质性的分市场效应研究则表明,轨道交通对郊区地产价格的影响强于城市中心区,且地铁仅在近郊段对住宅价格有正向影响[35]。

3 LUTI互馈机制研究

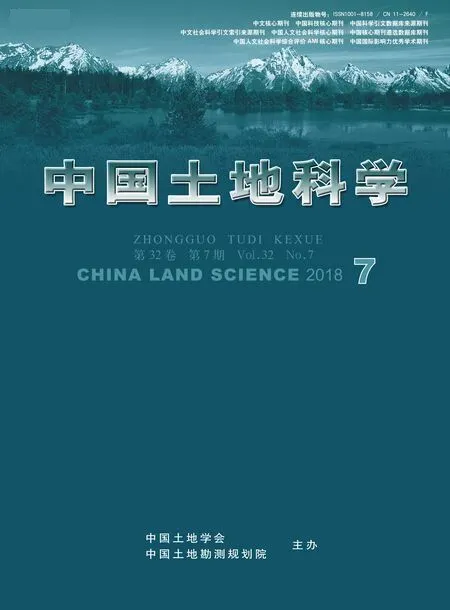

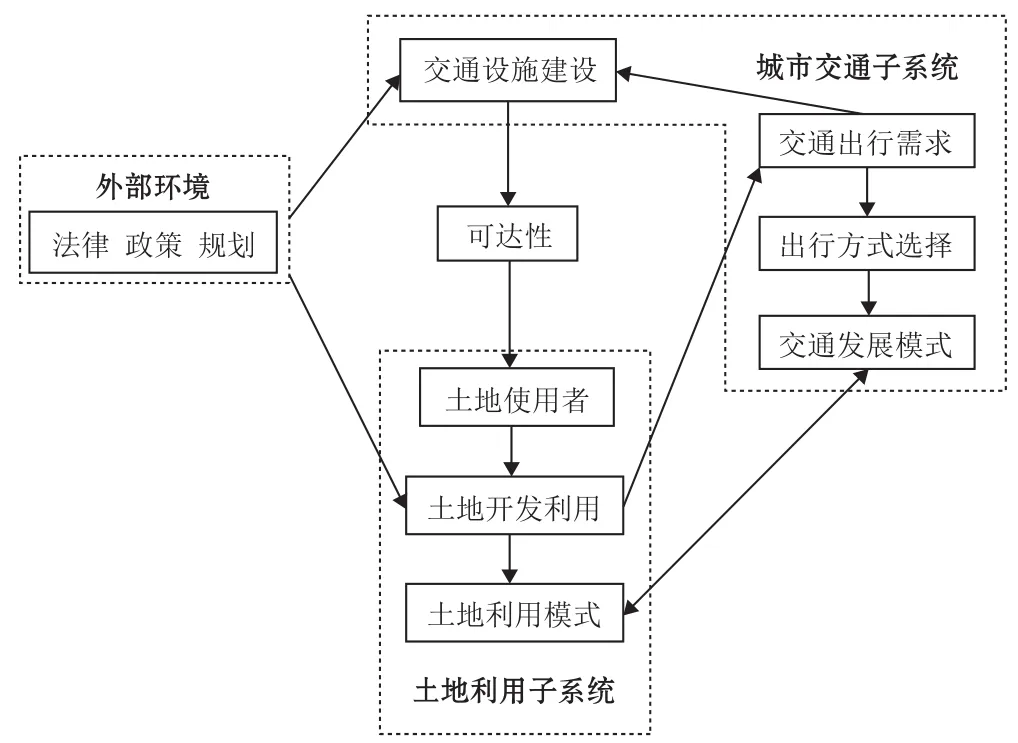

LUTI系统内部存在复杂的互动机理,国内外学界尝试从不同角度探讨两者间的互馈机制。一方面,从交通视角对LUTI互馈机制的研究以可达性理论和交通供需平衡理论为代表[36-37]。可达性理论认为,由于交通设施分布的不均衡性,不同区域可达性的差异直接影响着居民的出行决策及开发商的投资决策,进而影响土地利用开发;城市土地利用亦促使交通设施建设来满足因土地利用强度增加而带来的日益膨胀的交通出行需求(图1)。交通供需平衡理论则认为,两者间存在一种以交通空间需求与交通供给相互平衡为纽带的互动反馈关系,土地利用作为城市交通需求产生的根源,而城市交通系统决定了交通供给;随着两者持续发展,交通供需关系会随之发生改变,进而形成一种供需匹配机制(图2)。

图1 基于可达性的LUTI互馈机制Fig.1 LUTI feedback mechanism based on the accessibility

图2 基于交通供需平衡的LUTI互馈机制Fig.2 LUTI feedback mechanism based on the equilibrium of transport supply and demand

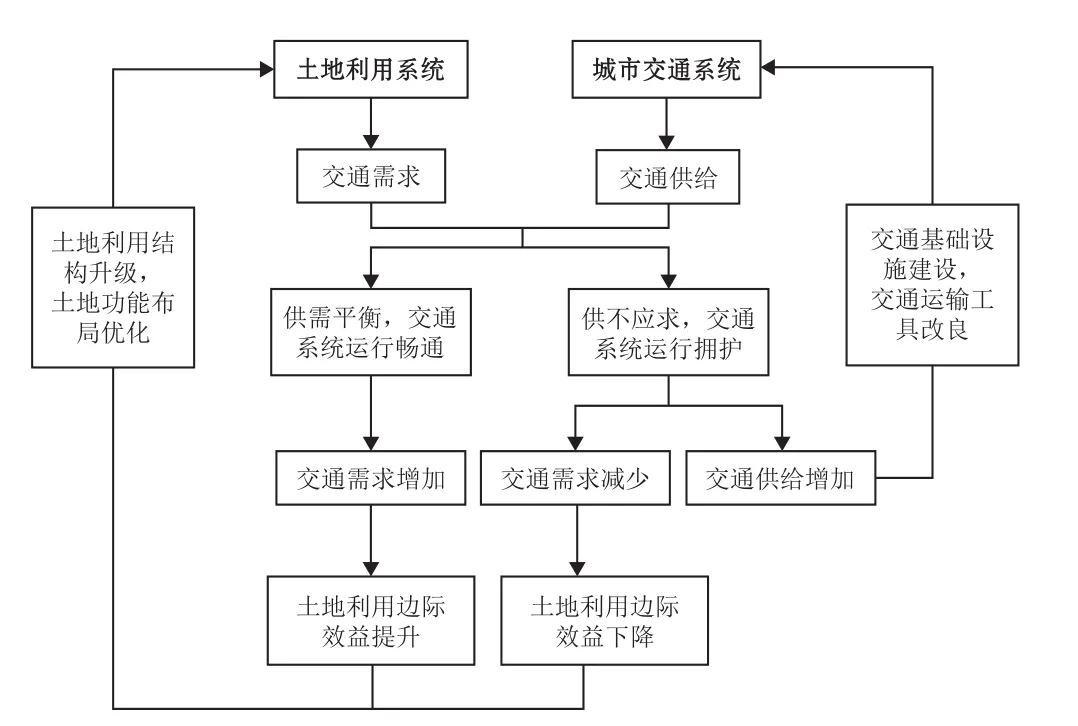

图3 LUTI一体化规划模型互馈机制Fig.3 LUTI feedback mechanism based on the integrated planning model

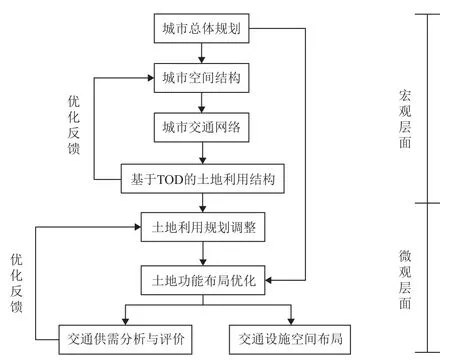

图4 基于TOD模式的LUTI一体化规划互馈机制Fig.4 LUTI feedback mechanism based on the TOD mode

基于LUTI一体化规划视角的互馈机制研究亦有涉足。如Miller等[38]构建了包含土地利用、交通及开发商模型三个基本构件的LUTI综合规划模型,并将政策分析纳入反馈机制(图3)中:在静态反馈层面,土地利用决定了城市空间活动分布与交通系统运行;在动态反馈层面,城市活动分布、交通可达性与通过开发商投资建设而形成的城市新空间结构则为下一轮土地利用预测的前提[7]。有学者基于TOD模式提出了LUTI可持续一体化规划模式(图4),并从宏观、微观层面梳理了两者的反馈调节机制[39]。

4 LUTI的模型与方法研究

4.1 国外LUTI一体化模型研究

国外关于两者相互关系的模型研究起步较早,最早可追溯到Lowry于1964年提出的空间相互作用模型,其继承Christaller的区位理论思想,通过模拟城市居民和社会服务活动的区位格局,以定量描述土地利用间的相互作用[40]。随后各国学者和规划界人士基于劳瑞模型开发扩展了一系列模型,其中应用最广泛的属“交通——土地利用软件包”(ITLUP)[41],作为第一个土地利用与交通一体化专业软件,其提供了非集聚居民分配模型和就业分配模型两个子模型间相互反馈的机制。以芝加哥区域模型(CAM)[42]和土地利用优化信息系统(POLIS)[43]为代表的数学规划模型亦被广泛应用于美国的城市与交通规划实践中[44]。基于城市经济学的竞租理论模型通过模拟决策者为区位竞价,将交通作为其中的约束条件[23],以研究土地利用特征。而空间投入产出理论模型则从空间尺度上揭示土地利用变化规律且能处理大区域尺度的土地利用与交通问题,同样被广泛应用。此外,通过反映个人决策过程,以决策者效用最大化解释土地利用与交通间关系的随机效用模型亦不断普及。

进入20世纪90年代后,由于计算机技术的不断发展及多学科交叉趋势日益显著,越来越多的新方法理论被引入到LUTI模型研究中。旨在从微观角度分析交通与土地利用决策者的行为并通过计算机模拟而实现的微观仿真模型以土地利用与交通一体化开源软件(UrbanSim)[44]为代表,其综合考虑了土地利用及交通政策一体化,是一个较全面的LUTI分析与预测模型。以都市活动迁移模拟器(MARS)为代表的系统动力学模型将城市视为自我组织的系统,探讨土地利用与交通系统及潜在空间行为间的动态反馈关系[45];该模型囊括外部人口、经济与政策环境因素,能有效辅助决策者进行规划目标确定、政策工具识别及政策实施影响评估[46]。近年来,模拟土地利用变化的元胞自动机模型(CA)逐渐兴起,并结合智能体模型、GIS技术及系统动力学方法[47-48],其对LUTI动态反馈的优越性可充分支持相关空间政策制定[49]。

表1 国内LUTI模型类型与研究方向Tab.1 Model types and research directions of LUTI in China

4.2 国内LUTI模型与方法研究

国内学界对LUTI模型的研究始于20世纪80年代后期,中科院于1987年承担的《大城市综合交通体系规划模式研究》项目系统提出了有关城市土地利用强度与交通需求互动关系的定量分析方法[50-51],相关研究随之起步。随着中国城市化进程加快,城市交通与土地利用问题凸显,越来越多的学者试图基于数学规划和统计学分析的方法建立理论模型,并结合大中尺度的区域进行实证研究(表1)。

近年来,国内学者亦尝试基于各种理论模型对LUTI展开了协调性评价(表2),并针对部分城市和区域进行了广泛应用[57-59]。由于LUTI协调性评价是一个复杂的多因素综合评价问题,而现有研究多基于层次分析法且指标呈现多维性、复杂性和模糊性的特征,各种单一模型的局限性易导致指标权重与客观现实不符。针对现有评价方法的不足,已有研究通过将层次分析法与模糊综合评价法、德尔菲法及熵权法等结合使用进而对协调度模型进行优化[60-62],使指标赋权达到主观与客观统一,评价结果更加真实可靠。

表2 国内LUTI协调度评价指标体系Tab.2 The evaluation index system of LUTI coordination in China

5 研究述评与展望

5.1 研究述评

国内外学界在LUTI理论与实证研究方面存在明显的差异。如在研究尺度上,国外学界多结合规划实践,旨在通过对较小区域内的土地利用结构、模式的研究以优化居民的出行决策;国内学者则结合中国城市发展现状进行实证研究,研究尺度往往偏大,旨在解决城市不断扩张、高密度土地开发进程中的交通问题。研究领域上,国内学界将城市化发展现状与规划、政策因素相结合,研究的现实性、应用性较强;而国外研究领域更广,如开展了大量关于技术革新对城市空间形态演变的研究,且除轨道交通外还研究了诸如高速路、BRT等多种交通方式的影响。此外,由于中国实证区域的经济社会背景与国外差异较大,部分研究领域显示出不同的结论,且近年来更多国内学者开始关注城市空间异质性所导致的交通影响分异,研究结果亦呈现出新特征。在LUTI互馈机制研究层面,国外侧重于通过LUTI综合规划模型的建立,在规划实践中纳入经济社会、政策及决策者行为等外部环境变量探索两者间的互馈关系,而国内研究多引入经济学、地理学、系统论等相关学科进行理论分析,应用性有待加强。

国外在LUTI模型与方法论研究上成果丰硕,模型多以空间尺度较大的城市巨系统作为研究对象,模型往往趋于复杂化,且强调其作为有效的模拟分析工具和规划手段,可预测不同规划政策下城市空间的发展趋势及交通流演变规律[63],进而直接运用于城市空间发展决策;研究领域方面,国外模型构建基于区位可达性、城市经济学、系统动力学、行为学及统计学等相关理论,并结合数学规划方法、空间计量方法、微观模拟等方法,呈现出多领域、跨学科的研究特点。国内研究相对滞后,而基于国外城市发展现实而构建的相关模型在中国应用的有效性仍受到质疑[52],且模型多基于传统的数学规划与统计学分析方法,缺乏对外部环境因素和要素间作用机理的考量,故可用于辅助相关规划决策。应用性强的LUTI一体化模型仍很欠缺,但随着综合评价模型的建立及优化,国内在LUTI协调性评价方面成果颇丰,相关评价结果的可靠性、精确度亦更高,并针对一些典型区域进行了广泛应用。

5.2 研究展望

(1)模型方法的智能化、微观化及动态化。当前LUTI模型趋于复杂化,模型构建主要基于覆盖领域多、精度高的大量基础数据,导致其研究周期长且灵活性欠缺,近年来国外学界已通过贫信息条件下自学习模型等方法的引入和效率精度高的算法模型构建[52],逐渐开展模型数据简化及模型有效性方面的研究[64],模型智能化正成为研究者重点关注方向之一。同时,将元胞自动机模型与智能体技术联合,有助于实现微观层面的模拟研究[65],故从行为学角度探索个体日常出行行为与城市土地利用的作用机理将会是日后的重要研究领域。此外,当前LUTI模型趋向于平衡状态的特征与城市发展的动态变化过程并不严格相符,而随着人工神经网络与GIS可视化技术的发展,提升模型的动态模拟功能正受到研究者的密切关注。

(2)加强现代交通发展模式对土地利用的影响研究。随着当代城市间各要素流动频率加快,愈发紧密的区域城市空间网络要求远程化、机动化、高效率的现代交通模式与之匹配,而当前中国正蓬勃建设的高速铁路正通过提升区域间的可达性,对推动区域空间组织演变和重塑土地利用格局产生重要影响[66-67],故应进一步开展高铁建设与运营对其沿线和站点尤其是新城周围土地利用变化的影响研究。同时,综合性交通服务需求的快速增长使得城市综合交通枢纽得以出现,其作为城市交通网络中多种交通方式汇聚的节点区域,本身就是一种土地利用方式并承载一定的功能服务,故交通枢纽内部及其周边土地利用功能布局的演变规律值得研究者关注。此外,城市交通组织立体化、交通走廊等现代交通发展模式对城市土地利用的多元性、复杂性影响机理亦需在未来研究中得到阐明。

(3)系统互馈机制的深入探讨。LUTI系统是一个涉及土地利用、城市交通、经济社会、政策法规及决策者行为等诸多变量的庞大系统,各要素间复杂的作用机理还尚未在已有研究中得到清晰阐释。随着计算机技术和大数据分析方法的不断创新,运用系统动力学方法模拟并预测各要素间的反馈机制有助于LUTI一体化发展政策的制定,以在规划实践中得到良好运用,故如何构建基于系统论的集模拟、分析、预测、管制为一体的多因素耦合综合规划模型将是未来的研究方向之一。同时,作为联系交通需求与区位活动的重要介质,国内外研究普遍认为厘清可达性在LUTI中的反馈调节机制将有助于全面认识LUTI系统[23,68];然而当前仍缺乏令人满意的量度和评估手段,传统的基于诸如个体、区位、交通设施或效用的可达性量度方法均分别表现出明显弊端[69],故加强相关方法论的研究显得较为迫切。

(4)加强研究对环境、社会因素的关注。在可持续发展背景下,如何将环境管制、能源结构变化等因素纳入LUTI研究中具有极强的现实意义。近年来学界正逐渐重视LUTI与环境及能源领域的结合研究,但总体来看基于城市土地利用空间格局优化的城市交通环境研究仍显匮乏;未来研究可以将城市用地空间的环境承载力、交通碳排放与能源消耗等环境评估因子整合到LUTI模型中,以探索生态友好、环境友好且能源节约的城市土地利用与交通互动机制。再则,目前LUTI研究侧重于城市空间结构的演化,而较缺乏对空间公平性[65]、经济社会环境异质性[70]、社会空间分异与极化等社会问题的关注,而这些问题的深入,需要有实践部门的密切合作才能取得更积极且有意义的进展。

(5)相关研究的本土化与应用化。现阶段国内学界在LUTI研究领域和模型方法方面多借鉴国外已有研究成果,但不容忽视的是国外理论与模型往往基于其城市发展特征,与中国当前的快速城镇化和城市土地高密度开发等特征差异显著,成果可移植性往往有限。因此,中国学界应结合国内城市发展特征,着重开展本土性的理论与方法论研究,尤其重视相关领域新理论、新技术的发展与创新,丰富城市土地利用变化研究的内涵[71];同时,应加快研发符合中国国情且可用于政策分析、规划制定并辅助决策的LUTI一体化模型,如何将理论研究成果有效应用于城市发展实践中是学界亟需解决的问题。