高渗氯化钠溶液对失血性休克患者炎症反应和氧化应激的影响

陶唯益 吴健 杨爱祥 钱进先

失血性休克患者循环血量锐减,严重者可伴有微循环瘀滞、组织乏氧代谢,病死率较高[1]。临床救治原则为尽快恢复循环血量、纠正休克病因。液体复苏是休克救治必不可少的手段[2-3],高渗氯化钠溶液治疗失血性休克技术已被已被证实优于等渗氯化钠溶液[4]。但是,对高渗氯化钠溶液对休克患者炎症反应和氧化应激的影响进行探讨的文献较为缺乏,故选取91例患者进行了前瞻性分析,探索高渗氯化钠溶液治疗机制。

1 对象与方法

1.1 研究对象

排除入院前3个月内有感染史、输血史和长期服用激素类药物者,将91例因创伤导致失血性休克患者纳入此次研究。男63例,女28例,年龄15~67岁,平均(42.81±11.03)岁,发病至就诊时间30 min~7 h,平均(1.91±0.25)h;休克分级:Ⅱ级41例,Ⅲ级32例,Ⅳ级18例。

1.2 治疗方案

患者均根据《低血容量性休克复苏指南》(2007年版)接受积极救治[5],迅速止血、有效止痛等,其液体复苏方案为:以10%氯化钠溶液220 mL加生理盐水80 mL,配置成7.5%高渗氯化钠溶液,立即自中心静脉输注,30 min内输注完毕,输注完成后30min内血压回升未达到标准,可追加250mL液体,输注过程中或输注完毕血压回升至80/50mmHg则复苏成功。若患者红细胞比容≥35%,可暂不予以输血治疗,但需做好输血准备。

1.3 观察指标

记录患者治疗前及输注完毕30 min后平均动脉压(MAP)、心率(HR)以及液体输入量、出血量、输血量。治疗30 min后血压回升至80/50mmHg为复苏有效标准。根据患者治疗前、治疗30min后K+、Na+离子变化,分析高渗氯化钠溶液用于液体复苏的安全性。分别于治疗前、治疗6h后、治疗12h后、治疗24h后抽取患者空腹静脉血5 mL,分离血清,以化学发光法对其血清炎症因子白细胞介素-6(IL-6)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α),以及氧化应激指标丙二醛(MDA)、晚期氧化蛋白产物(AOPP)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-PX)、超氧化物歧化酶(SOD)进行检测[7]。

1.4 统计学分析

对本临床研究的所有数据采用SPSS 22.0进行分析,血气分析结果、血清检测指标等计量资料均以(x±s)表示,并采用t检验或F检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 治疗效果

患者平均液体输入量、出血量、输血量分别为(1381.09±245.28)mL、(1226.08±117.95)mL、(1352.94±281.47)mL。死亡率14.29%(13/91),与治疗前相比,存活患者液体复苏后HR由治疗前(125.81±11.34)次 /min下 降 至(98.91±9.25) 次 /min,MAP上 升 至(85.24±6.90)mmHg,差异有统计学意义(P<0.05)。

2.2 治疗安全性

存活患者治疗前、复苏后K+、Na+均未见明显变化,差异无统计学意义(P>0.05),见表1,复苏期间亦未见出血倾向、静脉损伤等不良反应发生。

表1 患者治疗前后K+、Na+变化比较(x±s)

2.3 炎症和氧化应激反应变化

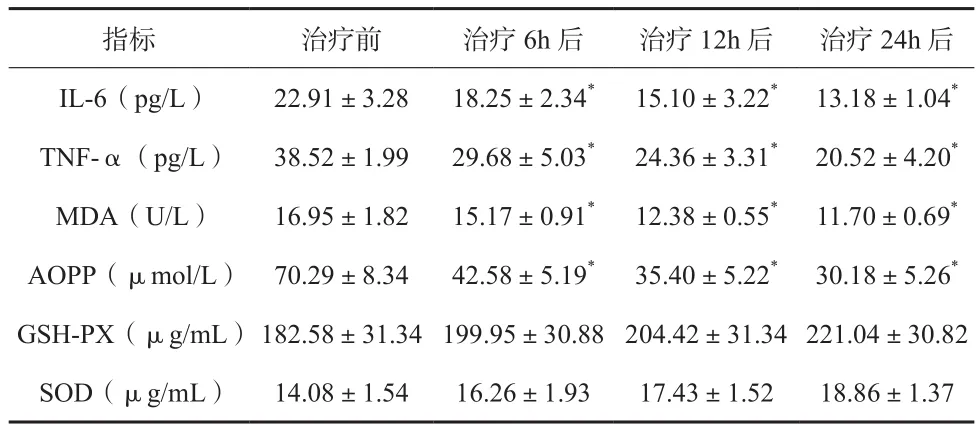

患者治疗后血清IL-6、TNF-α均较治疗前持续下降,差异有统计学意义(P<0.05),患者治疗后血清MDA、AOPP均较治疗前持续下降,其GSH-PX、SOD均较治疗前持续升高,见表2。

表2 患者治疗前后炎症指标变化比较(x±s)

3 讨论

失血性休克是创伤及手术患者死亡的主要原因之一,输注晶体或胶体液目的在于尽快将血压恢复至正常水平,从而保证组织与脏器灌注[8]。多年来,临床实践已证实积极液体复苏在改善血流动力学方面的积极意义,但失血性休克再灌注损伤是一个极其复杂的病理生理过程[9]。

等渗液用于失血性休克的复苏治疗液体用量大、改善血流动力学的效果有限且随时间延长,液体可逐渐转移至组织间隙或细胞内,造成组织水肿、炎症反应并导致凝血物质稀释,增加出血风险[10]。羟乙基淀粉等胶体复苏液能够迅速恢复血容量、减轻组织水肿,但其价格偏高,而且有较高的凝血功能障碍、急性肾功能损害发生风险[11]。20世纪80年代初国外学者报道以高渗氯化钠溶液治疗失血性休克动物模型成功,该方案治疗失血性休克临床已有多篇报道[12-13]。本研究将高渗氯化钠溶液用于91例失血性休克患者的治疗,其液体输入量、出血量、输血量均控制在可接受范围内,同时,患者治疗前后电解质未见明显变化,亦未见明显不良反应发生,说明该方案的安全性亦值得肯定。

当前关于高渗氯化钠治疗失血性休克机制的研究多集中于其迅速扩容效应,即7.5%氯化钠溶液的钠离子、氯离子浓度均高达1280 mmol/L,渗透压可达2500 mosm/kg,是人体血浆渗透压的8倍,故输注后可引发血浆渗透压一过性升高,从而促使组织间隙吸收入血管内并通过渗透压梯度使体液重新分布[14];组织间液、细胞内液等大量液体在短时间内迅速转移至血管,能够保证有效循环血量的大幅增加,从而达到快速复苏的效果[15]。

最新研究发现,炎症反应及氧化应激损伤在失血性休克发生发展中亦扮演了重要角色,失血再灌注所致炎症反应与氧化应激可造成组织损伤,也是影响患者预后及生存质量的重要因素[16]。本研究数据显示,高渗氯化钠溶液不仅可快速改善失血性休克患者血流动力学指标,在下调炎症因子、控制氧化应激反应方面亦有着显著作用,如可通过降低内源性细胞调节因子IL-6浓度、抑制启动因子TNF-α释放,达到控制全身炎症反应综合征发生率的目的[17];而患者治疗前较高的MDA、AOPP水平以及较低的GSH-PX、SOD浓度均说明其氧化应激反应程度较强、氧自由基生成量过多,通过缓解氧化应激损伤,高渗氯化钠溶液在减少失血性休克患者各类并发症发生风险方面亦发挥着重要作用[18]。 综上所述,高渗氯化钠能够安全、有效地保证失血性休克患者复苏效果,其机制除与迅速扩容有关外,也与控制炎症反应、抑制氧化应激作用有着密切关联。