PDCA在降低精神科住院患者猝死率中的应用

汪晓芬,王守勇,喻 巍,武芝梅

(淮安市第三人民医院医务科,江苏 淮安 223001)

猝死是指死亡前24h内无任何先兆的非预期死亡,国内报道:精神科猝死的发生率为0.22‰~10.7‰[1]。尽管精神病患者发生猝死的可能性较低,但由于猝死往往起病突然、死因不明,易导致医疗纠纷。如何提高医疗质量,降低猝死发生率,维护医疗安全是医院管理急需解决的问题。我院从2014年开始通过应用PDCA循环法,有效分析精神科住院患者猝死发生的原因,及时采取相应的措施,减少了精神科住院患者猝死的发生率。

1 一般资料

选取2010年—2016年在我院精神科住院的44 910例精神病患者为研究对象。将2010年1月至2013年12月未应用PDCA循坏的22 367例患者设为对照组;将2014年1月至2016年12月应用PD⁃CA循坏的22 543例患者设为观察组。回顾分析本院2010年1月至2013年12月期间猝死的精神科住院患者病历档案15例,占同期精神科住院患者的0.67‰,其中男性8例,女性7例;年龄23~67岁;病程7个月~30年;住院次数1~10次;猝死患者多于入院1周内死亡(60%),多有异常辅助检查结果(如心肌酶谱占73.3%、心电图占33.3%、血糖及电解质占60%)等;多发生于凌晨(66.7%)和周末(60%);多数有多种抗精神病药物联合使用(93.3%);集中发生于少数科室(2个病区占66.7%)。

2 方法

2.1 计划(Plan)

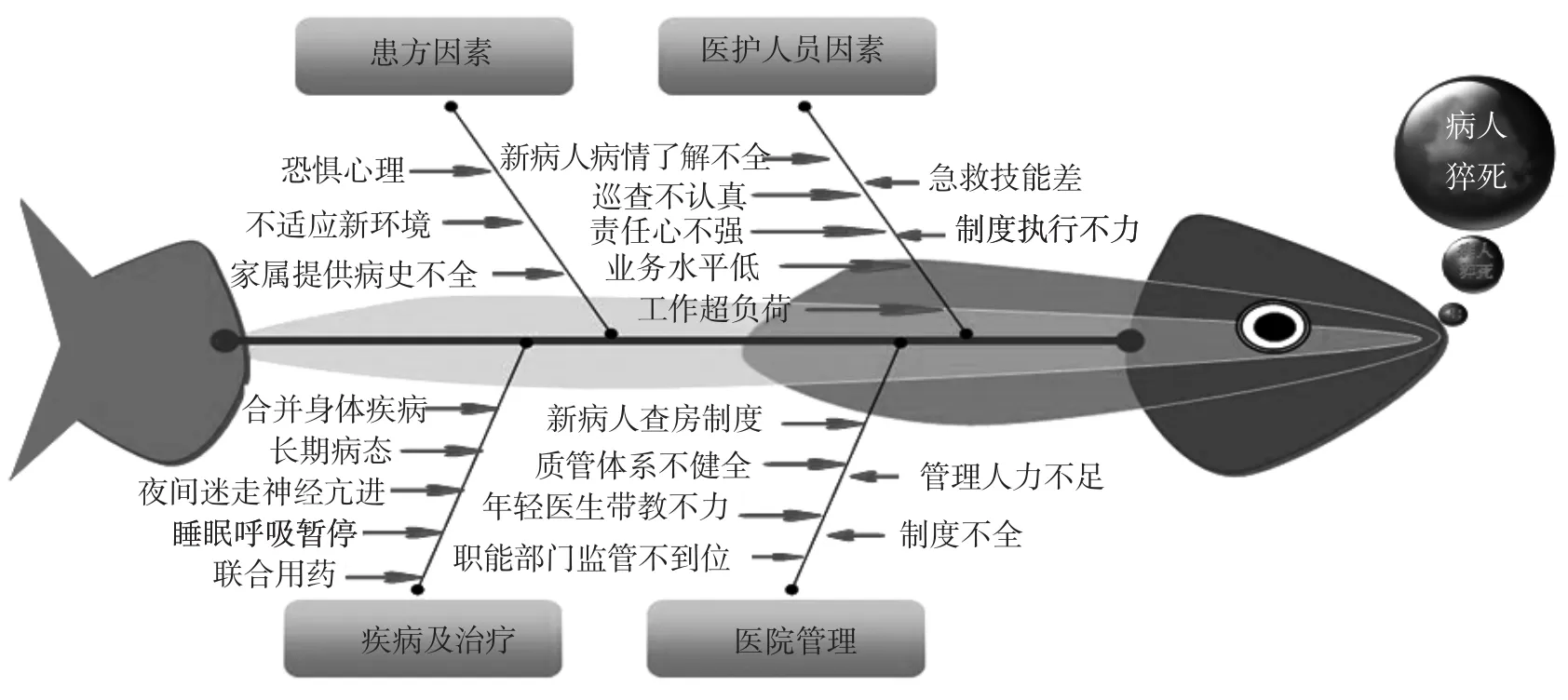

2.1.1 根本原因分析。应用“鱼骨图”从患方、医护人员、疾病与治疗、医院等四个因素对精神科住院患者猝死进行根本原因分析(见图1)。(1)患方因素:①患者存在恐惧心理,很多精神病患者在初入院时容易产生急躁情绪[2],尤其是部分患者是被强制入院,更加容易对精神病院产生恐惧心理;②家属提供病史不全(甚至故意隐瞒),送诊的家属对患者病情不了解、甚至存在故意隐瞒病史的现象;③患者对新环境不适应。(2)医护人员因素:①医护人员责任心不强,对新病人病情了解不全;②护士巡查不认真;③业务水平低,我院作为精神专科医院,医生处理躯体疾病能力有限,对躯体疾病引起的不良后果缺乏正确的认识,发生猝死的15例患者均未作为重点病人管理;④工作超负荷:我院精神科病房的床位医生管理的病人数人均达到20人,除日常的查房、书写病历外,还承担着科研、教学等任务,工作量较大;⑤急救技能差,日常训练少,工作中遇到危急的情况不多见,导致急救技能差;⑥制度执行不力。(3)疾病及治疗因素:①合并躯体疾病;②联合用药,文献报告[3]各类精神科药物均可导致猝死,联合用药或大剂量用药的危险性更大;③长期病态,病程长,长期服药,许多学者认为猝死与抗精神病药引起的低钾,各种传导阻滞、心肌酶变化,急性心力衰竭等有关;④夜间迷走神经亢进,心跳、呼吸变慢,血流缓慢,血液黏滞性增加,发生心脑血管疾病的机会增加,易出现心脑血管栓塞,导致猝死;⑤睡眠呼吸暂停。(4)医院管理因素:①制度不健全,且制度执行不力;②职能部门监管不到位,培训形式化,不注重培训效果跟踪;③质管体系不健全,医院各级质控小组未积极发挥作用,各级质控组织不能定期开展质控活动;④管理人力不足;⑤年轻医生带教不力。

图1 精神病人猝死原因分析鱼骨图

2.1.2 制定对策。(1)建章立制:对医院现行的各项规章制度进行重新梳理,不符合医院实际的予以废除,重新制定符合医院病房管理要求的制度。(2)组织培训:强化各级各类人员的新技术、新业务、急救技能的培训,注重培训效果的跟踪与考核;②加强诊疗规范培训,加强专科医生对精神科常见躯体疾病诊治能力的培训;③推动电休克治疗技术的开展。(3)强化院科两级管理。(4)狠抓关键环节。

2.2 实施(Do)

2.2.1 建章立制。医院在原有制度的基础上修订和完善了《多种精神药联合应用制度》、《节假日查房制度》、《电休克临床应用管理制度》、《构建和谐医患关系重点病人报告制度》、《医疗安全预警制度》、《住院患者医患沟通满意度调查制度》、《互动式教学大查房制度》、《六查一告诫制度》、《医疗质量考核办法》、《设备定期维护保养制度》等制度,从制度上保障精神病住院患者的安全。

2.2.2 提高医护人员业务水平。(1)院内培训:医院每年不定期采取多种形式对各级各类人员开展法律法规、核心制度、诊疗规范(尤其是精神科常见躯体疾病的诊疗规范)、岗位职责、警示教育、新技术、急诊急救技能等相关知识培训,并注重对培训效果的跟踪;组织急诊急救技能竞赛、法律法规及核心制度等知识竞赛。(2)外出进修:①派多名精神科骨干医师及护理人员赴上海精神卫生中心、北大六院学习,提高精神专科业务水平;②分批派送我院主治及以上高年资精神科医师外出专项学习电休克治疗技术,提高临床疗效;③派出多名内科医生外出进修学习,提高精神科常见躯体疾病的诊治能力。

2.2.3 强化院科两级管理。(1)职能部门:①定期组织开展医疗质量与安全管理活动,反馈日常医疗质量检查、医务科科长查房及院长查房结果,并追踪整改措施执行情况;②不定期督查制度执行情况,定期开展三基考试;③狠抓重点时段管理,严格执行奖惩制度;④指导和解决临床工作中的技术难题,保证全程医疗安全。(2)临床科室:①病房质控小组定期开展质控活动,加强科室医疗质量关键环节的监管;②加强对新入院精神病患者的心理护理;加强医护协作:倡导“医护协作无缝隙”的理念,医护之间要加强患者病情变化及治疗实施的交流,避免出现医护之间互相矛盾;③在科室内部进行二次培训,学习新知识、新业务、新技术,强化医护核心制度的落实。

2.2.4 狠抓关键环节。医疗分管院长带队,狠抓猝死因素关键环节,开展专项考核。(1)临床科室主任对新病人“三知道”考核:科室在班负责人、入院三天内的新病人、对病人三知道(病人的一般信息;本次就诊原因、主要症状与体征;急、危、重症情况)。(2)临床科室辅助检查“三及时”考核:督查辅助检查的及时性、异常检查及时调整治疗措施、异常检查及时进行医患沟通;(3)中夜班、节假日及其他非正常上班时间等关键的时段对在班人员巡查病人情况考核;(4)《多种精神药联合应用制度》执行情况督查。(5)对发生猝死例数较多的两个科室,加大考核力度。

2.3 检查(Check)

本阶段重点加强对实施效果的检查与考核,经过上一阶段的实施,医院各项规章制度(含医护核心制度)能够落实到位;学习培训效果显著,医护人员急救技能、专业水平提升明显,电休克治疗技术得到广泛开展(日均能做30个患者);院科两级管理有效执行,质控部门定期进行阶段性总结和反馈,病房安全管理水平得到了显著的提升,医护协作更加协调;关键环节控制效果显著。

2.4 处理(Action)

我院自2014年开始应用PDCA循环,至2016年底我院精神科住院患者猝死率降为0.22‰,效果十分显著。但仍存在医师工作超负荷、年轻医师业务水平较低、医患沟通不足、部门及科室的质控达不到要求的问题,将转入下一个循环。

2.5 统计学处理

应用SPSS 19.0统计软件进行数据录入及分析,计数资料采用χ2检验。

3 结果

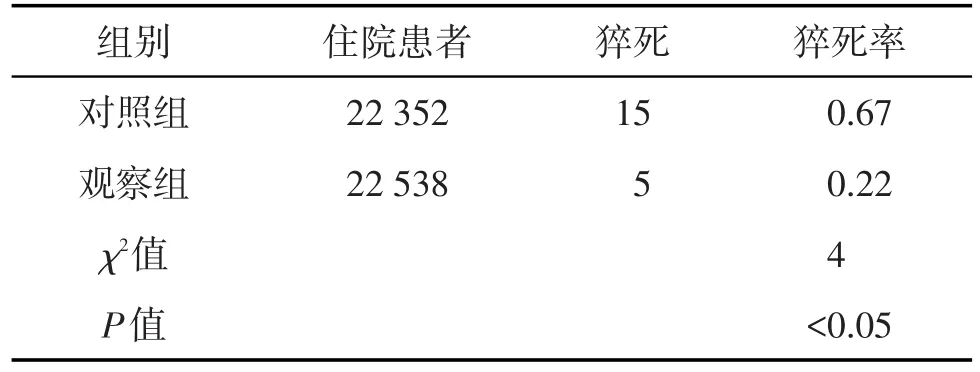

2010年至2013年我院精神科在院患者22 352人,发生猝死的有15人,猝死率为0.67‰。2014年至2016年我院应用PDCA循环法预防精神科住院患者猝死,运行3年,在院精神科住院患者22 538人,发生猝死的有5人,猝死率为0.22‰,应用SPSS 19.0统计软件进行数据录入及分析,计数资料采用χ2检验,差异有统计学意义(P〈0.05)。两组精神科患者猝死率比较(见表1)。

4 讨论

许多学者认为精神病人猝死与抗精神病药引起的低钾,各种传导阻滞、心肌酶变化、急性心力衰竭等有关,本组资料收集的患者在住院治疗期间,心肌酶谱异常的有73.3%、心电图异常的有33.3%、电解质异常的有60%,提示精神药物治疗期间,定期检查心电图、心肌酶谱、电解质是十分必要的,如出现异常改变,应及时处理,减少或停用精神病药物,部分猝死的发生是可以避免的。猝死发生时间多是在夜间,这可能与凌晨迷走神经兴奋性增强,心跳、呼吸变慢,血流缓慢,血液黏滞性增加,发生心脑血管疾病的机会增加,易出现心脑血管栓塞等有关。提示夜班人员应加强巡视,细心观察患者睡眠情况,包括睡姿或卧位,呼吸与面色,对蒙头睡者,应掀开其被以便观察,采取积极有效的抢救措施。

表1 两组精神科患者猝死率比较[n,(‰)]

PDCA循环注重的是细节量化、环节控制、全程互动,强化每个环节的管理,调动每个人的积极性[4]。我院运用PDCA循环在降低精神科住院患者猝死率的过程中,通过分析原因、制定计划、采取措施、效果评估、处理反馈,使精神科住院患者猝死率显著下降,提升了医务人员的质量意识和安全意识,提高了医疗安全防范能力,达到了预期设定的目标。由此可见PDCA循环法在医疗质量安全管理过程中值得长期推广应用。