基于供给主体视角的农村社区公共产品供给影响因素研究

——来自中国劳动力动态调查数据

辛 波 张 姝 耿殿明

内容提要:农村社区公共产品在农民的生产、生活中发挥着不可或缺的作用,其供给的数量和质量对促进农村经济的发展产生了深远的影响。本文采用中国劳动力动态调查数据,基于有序probit模型,分不同的供给主体研究了不同地区农村社区公共产品的供给数量及其影响因素。结果表明,一方面,农村社区公共产品在供给数量上总体偏低且呈现出较为明显的地域差异,在供给结构上不同地区表现出较为明显的供给偏好。另一方面,行政村面积、实际居住在本社区总人口、行政区内企业个数、人均农业用地面积、村主任户籍是否在本社区以及本社区是否有宗族组织等因素都显著影响了农村社区公共产品的供给数量。在此基础上提出了进一步增加农村社区公共产品数量、优化农村社区公共产品结构、关注体制建设以及重视村民自组织等对策建议。

一、引 言

进入新世纪以来,我国经济发展水平显著提高,人民生活有了较大程度的改善。不可否认的是,经济发展的同时也带来了一系列的经济社会问题。在经济总量不断增加的背景下,城乡差距的不断扩大尤其值得关注。有国外研究表明,公共基础设施数量的增加和质量的提高能显著减少收入不平等(Calderón C A、Servén L,2004)。国内研究也有类似的结论(沈坤荣、张璟,2007)。基于此,有效增加农村社区公共产品数量是增加农民收入、解决“三农”问题、实现乡村振兴的有效途径。党和政府历来高度关注农村社区公共产品的供给问题,据统计,自2006年以来,历年的中央一号文件均提到了农村公共产品问题(李燕凌,2014)。2016年中共中央和国务院下发了《关于落实新发展理念加快农业现代化实现全面小康的若干意见》,该文件要求加快补齐农村短板,实现公共资源的城乡均衡配置。同时,文件指出,鼓励社会资本参与农村公共产品供给,并将其作为农村公共产品供给侧结构性改革的重要举措(李燕凌,2016)。“乡村振兴”战略的实施也要求为农村提供高质量的公共产品,以更好地满足农村产业的发展和农民生活的需要。

本文重点关注现有的农村社区公共产品的供给数量、供给结构及其供给的影响因素。在农村公共产品供给侧结构性改革的背景下,农村社区公共产品的供给主体不应该仅限于上级政府,村委会、企业、个人以及村民组织也应该参与到农村社区公共产品的供给中。因此,深入研究农村公共产品的供给数量、结构及其影响因素,分析不同供给主体在供给公共产品过程中表现出的价值取向,比较不同地区农村社区公共产品的供给数量并讨论其内在机理,对增加农村社区公共产品供给数量、推动新型农村社区建设具有重要的理论和现实意义。本文运用全国范围内的实地调研数据,从实证层面研究农村社区公共产品供给的影响因素,为有效提供农村社区公共产品提供政策建议。

二、文献综述

(一)已有研究的不足

国内对于农村社区公共产品供给影响因素的研究主要分为两类。一是研究某一具体的变量,二是运用调查数据较为全面地研究影响农村社区公共产品供给的各类因素。

在第一类研究中,学术界关注的变量较多。王海员、陈东平(2012)使用江苏省4个县121个村的实地调研数据研究了村庄民主化治理与农村公共产品供给之间的关系。结果显示,选举的规范程度会对公共产品的供给数量产生正向影响。刘成奎、桂大一(2009)使用省级面板数据实证研究了财政分权、民主以及媒体意识对于农村公路供给的影响。结果显示,上述三个变量对于农村公路供给都有显著的促进作用,且作用大小依次为媒体意识、财政分权以及民主。蔡起华、朱玉春(2015)使用内蒙古、山东、宁夏三个省区的数据研究了社会信任和关系网络对于农户参与供给农田水利设施的影响。结果显示,社会信任和关系网络对于农村公共产品的农户供给产生了积极的影响。

对于第二类研究,学者们不但关注多个供给主体对于整体农村公共产品供给的影响因素,而且关注单个供给主体对于单项农村公共产品供给的影响因素。钱文荣、应一逍(2014)利用全国14个省的农户数据实证研究了农户参与供给农村基础设施的影响因素。实证结果显示,农户的收入、姓氏、家庭成员健康状况以及对于村主任选举的关注等因素都会对农户的公共产品供给意愿产生影响。彭长生、孟令杰(2007)通过对安徽省的调查研究,采用probit模型实证检验了农村公共产品合作供给的影响因素。结果显示,影响农村公共产品合作供给的主要因素是村集体收入和村民收入。姚升等(2011)运用安徽省54个行政村的村干部调查数据实证研究了农村公共产品供给的影响因素。结果表明,其影响因素为村干部的受教育程度、行政村经济地理状况以及村民的人口特征变量。张林秀等(2005)基于全国层面的调查数据研究了农村社区公共投资的决定因素。结果表明,经济发展水平对于农村社区公共投资产生了较为显著的正向影响,而外出务工人员占比对于农村社区公共投资产生了较为显著的负向影响。

综上所述,一方面,目前对于农村社区公共产品供给影响因素的研究大多采用地区层面的调查问卷数据,得到的结论难以推广到全国层面。另一方面,目前尚未有学者从不同的供给主体视角研究农村社区公共产品供给的影响因素问题。基于此,本文试图从不同的供给主体视角出发,较为全面地研究比较不同地区农村社区公共产品供给状况及其影响因素。

(二)影响不同主体供给意愿的因素

从来源上看,农村公共产品的供给主体包括上级政府、村委会、企业以及农民或农民组织本身。

上级政府在决策是否为农村供给公共产品时,主要考虑目标农村的具体状况。其具体状况包括行政村的规模、经济发展水平以及村集体到乡政府的距离等指标。在上述指标对于农村公共产品供给数量的影响方向上,学术界已有的研究显示,行政村的面积越大,其公共产品的供给数量越多(姚升等,2011)。张林秀等(2005)指出,经济发展水平与农村公共产品供给之间存在较为显著的相关关系。经济发展水平越高的村,其公共投资活动也较多。

在农村公共产品的村委会供给方面,学术界主要关注村主任产生方式对于农村公共产品供给的影响。王淑娜、姚洋(2007)指出,基层选举增加了农村预算中公共支出的比例。刘荣(2008)的研究表明,民主选举能够有效增加村级公共产品的供给,减少管理费用,增加公共支出比例。Zhang L(2010)指出,村干部在民主选举中谋求连任的动机能够促使其增加农村公共产品的供给。本文以村主任的基本状况来考察村委会对于农村公共产品的供给。

在农村公共产品供给侧结构性改革的背景下,农村公共产品在供给主体上呈现出多元化的态势。企业、非政府组织等第三方机构对于农村公共产品供给的参与显著促进了农村公共产品供给模式的创新。一般来说,村级行政区内的企业有较强的意愿和能力来增加农村公共产品供给。因此,我们通过行政区域内企业的数量来衡量农村公共产品的企业供给。

在农村公共产品的农民自主供给上,一方面,社会资本、宗族网络等非正式制度因素对农村公共产品的供给产生了显著影响。社会学案例研究表明,历史和宗族因素对于农村公共产品的自主供给产生了积极影响(温莹莹,2013)。农村自组织能够较好地利用宗族网络动员村民参与村庄公益(罗小锋,2015)。在农村社区公共产品的供给效率方面,非正式制度因素也具有重要意义。周生春、汪杰贵(2012)在理论分析的基础上,以案例研究的形式揭示了乡村社会资本对于农村公共服务高效自主供给的重要意义。基于此,本文认为,行政村内部是否拥有宗族组织与农村公共产品的供给数量显著相关。此外,农民个体的自主供给也与其自身的经济状况有关。

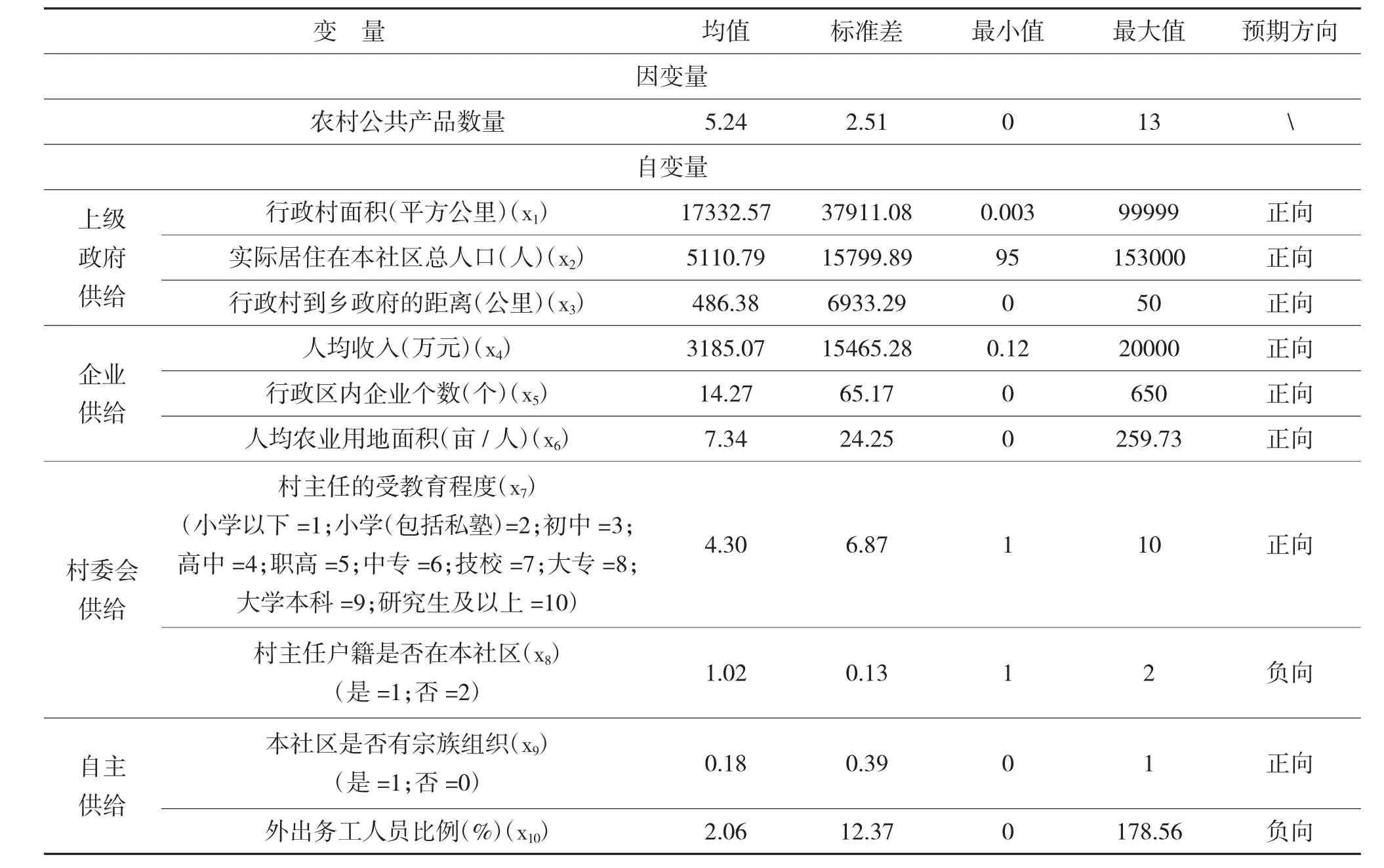

基于上述分析并参考学术界已有的研究成果,本文将农村公共产品供给的影响因素分为以下四类:一是村庄基本状况变量;二是村民的经济状况变量;三是村主任特征变量;四是宗族特征变量。

上级政府供给由村庄基本状况变量表示,包括行政村面积、总人口、行政村到乡政府的距离。预期行政村的面积越大、总人口越多、行政村到乡政府的距离越近其公共产品的供给数量越多。

企业供给由村民的经济状况变量表示,包括人均收入、行政区内企业个数以及人均农业用地面积。预期人均收入水平越高、行政区内企业数量越多、人均农业用地面积越大其公共产品的供给数量越多。

村委会供给由村主任特征变量表示,包括其受教育程度和户籍是否在本社区。村主任的受教育程度越高预期其公共产品的供给数量越多。同时,相对于村主任户籍不在本社区,预期村主任户籍在本社区能供给更多的公共产品。

自主供给由非制度因素特征变量表示,包括本村是否有宗族以及外出务工人员所占人口的比例。相对于没有宗族的农村,预期有宗族的农村拥有更多的公共产品。外出务工人员长期不在本村居住,预期其农村公共产品的供给意愿较低。

三、数据来源、变量与模型设定

(一)数据来源

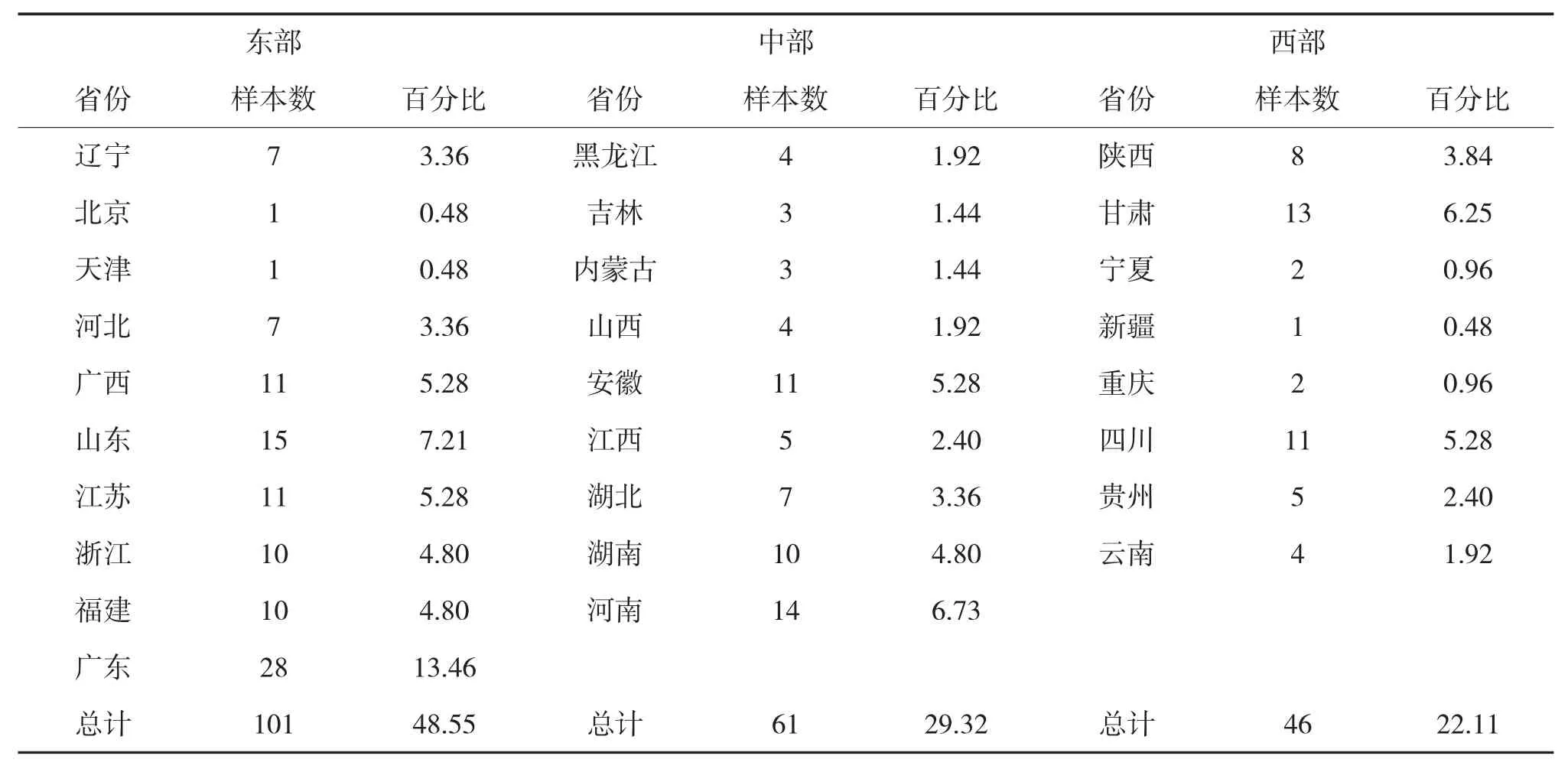

本文的数据来源于中国劳动力动态调查(China Labor-force Dynamics Survey,CLDS)中社区数据库。CLDS是中山大学规划、中山大学社会科学调查中心负责实施的一个全国性、连续性的大型研究项目,其目的是通过定期追踪的方式系统地收集有关中国社会劳动力的数据信息,总结社会变迁的长期趋势,探讨具有重大理论和现实意义的议题,为政府决策与国际比较研究提供资料。本文使用的是CLDS2014年社区数据。该数据的调查范围涵盖了我国东、中、西部29个省(自治区、直辖市)124个市,较为全面地覆盖了全国绝大多数省区。其中社区数据共收回问卷397份。其中,村委会问卷225份。剔除缺失值、不适用等样本后,本研究有效问卷208份。样本的地域分布情况见表1。由样本的地域分布情况可知,该样本在东、中、西部之间的分配比例与人口在东、中、西部之间的分配比例较为一致。因此,该数据在总量和比例两个方面具有较为普遍的代表性,能较好地反映我国目前存在的问题。

表1 样本的地域分布

(二)变量设定

本文选取CLDS2014年社区问卷中农村公共产品数量的相关问题作为因变量。处理时,对于具体问题,如行政区划范围内是否有幼儿园,若有则定义为1,若没有则定义为0。对于行政区划范围内是否有小学、初中、运动场所、老年活动室、公共图书馆、社区广场、儿童游乐园、宗祠、教堂、寺庙、清真寺、道观、土地祠、医院、银行等15个问题也做同样的处理。基于这16个变量,采用因子分析法得到农村公共产品数量指标①参见李冰冰、王曙光:《社会资本、乡村公共品供给与乡村治理——基于10省17村农户调查》,《经济科学》,2013,Vol.35(3),61-71。,并将其作为因变量。各变量的变量定义、描述性统计以及预期的作用方向见表2。

表2 变量定义与描述统计

(三)样本信息

调查样本的基本特征见表3。受访的全部是村委会社区。在208个农村社区样本中,村主任受教育程度为高中及高中以下的样本占比为75.95%。在户籍方面,绝大多数村主任的户籍在本社区。农村社区中有宗族组织的占18.75%。

表3 样本的基本特征

农村社区公共产品的数量信息见表4。从整体上看,农村社区公共产品的供给数量并不充足。这一研究结论与杨云帆等(2015)的研究相似,即我国农村村级公共投资相对不足,特别是教育、医疗以及生态环境等领域,其稀缺更为严重。在调查的16项公共产品中,绝大多数村庄的公共产品数量集中在2到9之间。分地区看,东部地区在农村公共产品供给数量上好于全国整体水平,其公共产品数量大于7的占比达到39.6%,远高于29.80%的全国平均水平。与东部地区相反的是,中部地区农村公共产品供给数量显著低于全国整体水平,其公共产品供给数量大于7的占比仅为21.3%。西部地区在农村公共产品供给数量上持平于全国整体水平,略低于东部水平。

表4 农村社区公共产品数量

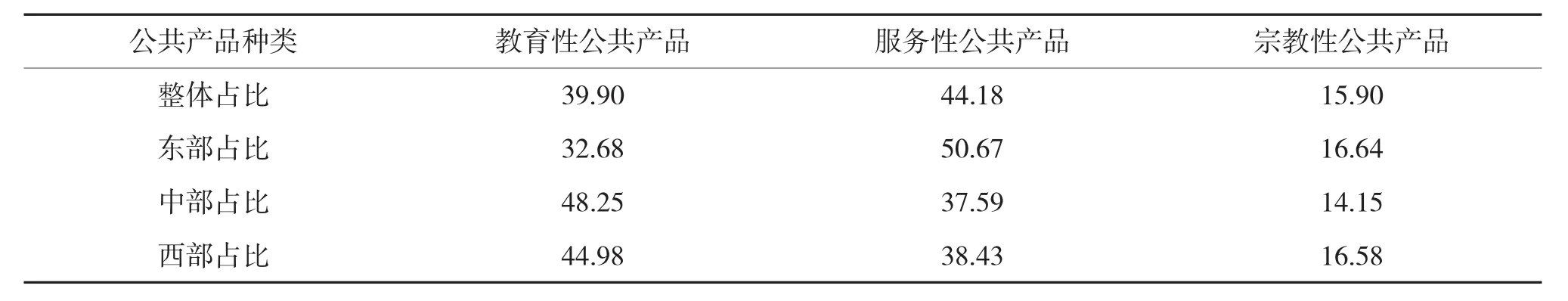

本文进一步对上述16项农村社区公共产品进行分类,研究农村社区公共产品供给结构问题。本文将上述16项农村社区公共产品分为教育性公共产品、服务性公共产品以及宗教性公共产品。其中,教育性公共产品包括行政区划范围内是否有幼儿园、小学、初中以及公共图书馆4项。服务性公共产品包括行政区划范围内是否有运动场所、老年活动室、社区广场、儿童游乐园、医院以及银行6项。宗教性公共产品包括行政区划范围内是否有宗祠、教堂、寺庙、清真寺、道观以及土地祠6项。

表5 农村社区公共产品种类占比 单位:%

农村社区公共产品的结构信息见表5。需要说明的是,表5所列数字为相应样本数据的平均数。从整体上看,农村社区公共产品的供给结构较为合理。具体来说,教育性公共产品的占比与服务性公共产品的占比大致相同,且占比较大,每项都占40%左右,而宗教性公共产品的占比仅为15.9%,基本符合预期。分不同的区域看,东部地区教育性公共产品的占比大幅低于全国平均水平,其可能的原因是东部地区的城镇化水平较高,教育机构能够容纳的学生数量较大,不需要大量的重复建设。不同于教育性公共产品的占比低于全国平均水平,东部地区服务性公共产品的占比显著高于全国平均水平,其具体值为50.67%。结合表4中农村社区公共产品的数量信息可知,东部地区在农村社区公共产品上的优势主要体现在服务性公共产品的数量上。与东部地区相反的是,中部地区教育性公共产品的占比高于全国整体水平,而服务性公共产品的占比低于全国平均水平,其数值分别为48.25%、37.59%。这组数字表明,中部地区在农村社区公共产品的投入上更加重视教育性公共产品而不是服务性公共产品。西部地区农村社区公共产品的结构状况与中部地区相似,即更加重视教育性公共产品而不是服务性公共产品。在宗教性公共产品上,全国不同区域的占比较为相似,没有明显的差异。

四、实证检验结果

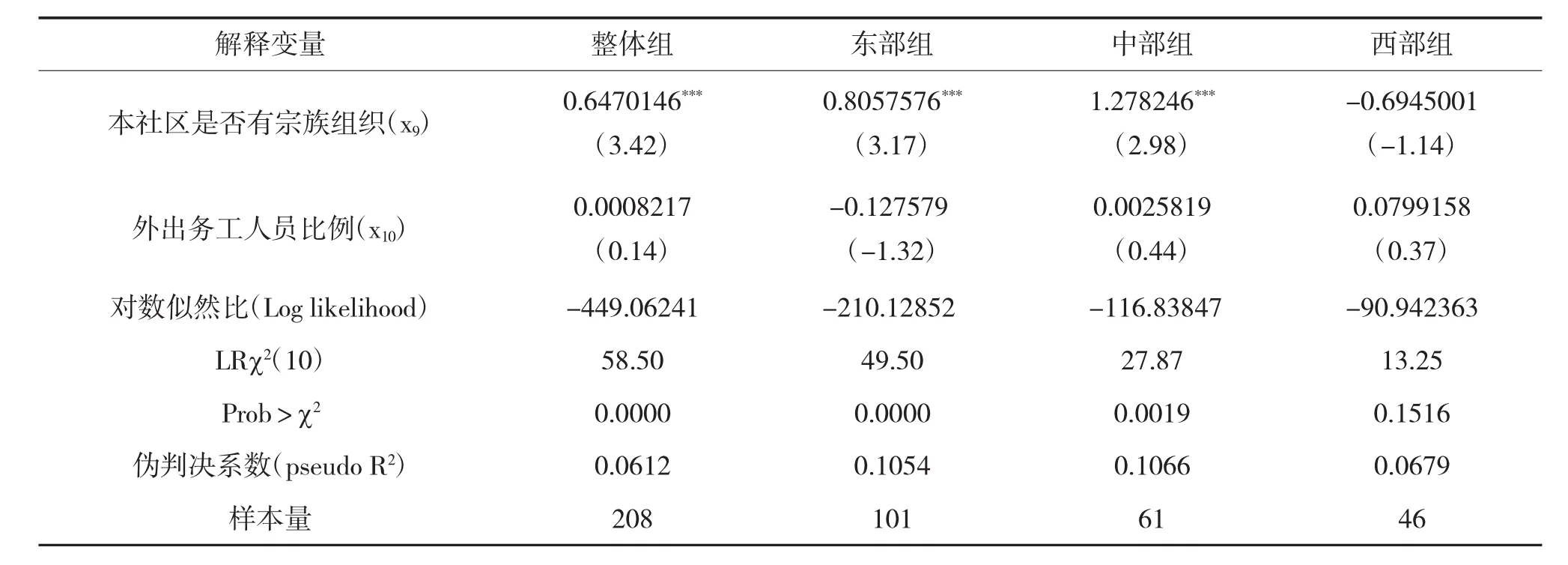

本文采用Stata12.0软件对整体以及东、中、西部地区的分组数据进行有序probit模型回归,研究农村公共产品供给的影响因素。具体结果见表6。由表6知,整体组、东部组以及中部组均通过了对数似然比检验,表明前三组模型整体的拟合效果较为理想,解释变量的作用方向也基本上符合预期。西部组的回归没有通过对数似然比检验。需要说明的是,在西部组中,村主任户籍状况的取值均为1,因此该变量在回归中被剔除。

表6 不同地区农村社区公共产品供给影响因素的有序probit回归结果

续表

由表6知,从全国层面来看,行政村面积(x1)、实际居住在本社区总人口(x2)、行政区内企业个数(x5)、人均农业用地面积(x6)、村主任户籍是否在本社区(x8)以及本社区是否有宗族组织(x9)是显著影响农村公共产品供给数量的重要因素。从分组情况看,影响农村公共产品供给数量的因素有一定的差异,其共同的显著性因素是行政区内企业个数、村主任户籍是否在本社区以及本社区是否有宗族组织。

(一)上级政府供给

在全国层面,行政村面积与农村社区公共产品供给之间存在较为显著的负向关系。其可能的原因是行政村的面积越大,人口定居越分散,供给公共产品的受益人数越少。从分组的情况看,东部地区行政村面积对于农村公共产品供给的影响小于全国整体水平。中部地区该项回归的结果不显著。实际居住在本社区总人口这一变量在全国范围内对于农村公共产品的供给具有显著的影响,且影响方向符合预期。这一实证结论与已有研究一致(张林秀等,2005)。从该变量的作用系数上看,东部地区本社区总人口这一变量对于农村公共产品供给的影响效果远大于全国平均水平。这表明,人口分布较为密集的东部地区具有较大数量的公共产品供给,且人口分布越密集,公共产品的使用效率越大,越能发挥集聚效应。在中西部地区,该变量对于农村社区公共产品供给的作用效果不显著。行政村到乡政府的距离变量对于农村社区公共产品供给产生正向影响,但结果并不显著。

(二)企业供给

行政区内企业个数这一变量在全国范围内对于农村公共产品的供给具有显著的影响,且影响方向符合预期,表明农村社区公共产品的供给呈现多元化的特征,行政区内企业有参与农村社区公共产品供给的意愿和能力。该变量的系数在不同地区差异较大。具体来看,东部地区的系数为0.0043045,与0.0049299的全国整体水平相差不大。中部地区该变量的系数远大于全国整体水平。其可能的原因是,中部地区农村社区公共产品供给相对不足,更需要企业的支持和补充。西部地区该变量的系数同样显著大于全国平均水平,但该结果并不显著。与预期相反的是,人均农业用地面积变量对于农村社区公共产品的供给产生了负向影响。这可能是由于本文所研究的公共产品大多为生活性公共产品,较少涉及关系到农业生产的生产性公共产品。具体分析该变量在不同地区的系数可知,中西部地区该变量的影响显著高于全国平均水平,其可能的原因是中西部地区人均农业用地面积显著大于东部地区。

(三)村委会供给

村主任的受教育程度变量对于农村社区公共产品供给产生正向影响,符合预期,但结果并不显著。与预期相反的是,村主任户籍在本社区对于农村社区公共产品供给产生负向影响。其可能的原因是户籍不在本社区的村主任具有更为开阔的视野,更加清楚农村社区公共产品供给的重要意义。从具体系数上看,东部地区该变量的系数为2.349361,远大于全国平均水平。而中部地区该变量的系数与全国整体水平相近。

(四)自主供给

本社区是否有宗族组织变量的回归系数显著为正,符合预期,也验证了已有的社会学研究结论。分地区来看,中部、东部地区该变量的系数分别为1.278246、0.8057576。该指标在中部地区的影响程度最大,远大于全国整体水平。这表明在中部地区农村社区公共产品相对缺失的背景下,宗族等村民自组织在公共产品供给中发挥了更为重要的作用。而西部地区该变量的系数为负,且不显著。外出务工人员比例这一变量无论在全国范围内还是分不同的区域都不显著。

五、结论和对策建议

本文基于2014年的中国劳动力动态调查数据,采用有序probit模型实证研究了不同地区208个农村社区公共产品的供给数量、供给结构及其影响因素。研究结果表明,一方面,从整体看,农村社区公共产品供给数量还有进一步增加的空间。另一方面,从地区分组的情况看,不同地区的农村社区在公共产品供给数量上表现出较大差异,即不同地区的农村社区会根据村庄基本状况、村民的经济状况、村主任特征以及宗族特征等因素供给不同数量的公共产品。在具体数量上表现为东部地区最多,中部地区次之,西部地区最少。不同地区在农村社区公共产品供给结构上也存在较大差异。具体来说,东部地区更趋向于供给服务性公共产品,中西部地区更趋向于供给教育性公共产品。因此,为了更好地促进农村地区经济的发展、增加农村公共产品的供给数量、提高农民的满意程度,各级政府应从实际出发,完善农村公共产品的供给机制。

第一,进一步增加农村社区公共产品的供给数量,特别是中部地区农村公共产品的供给数量。近年来,党和政府高度重视农村社区公共产品供给问题,农村社区公共产品在数量和质量两方面取得了较大的进步,有力地促进了农村经济的发展和农民收入的增长。但是目前我国农村社区公共产品的供给数量仍普遍偏低,且农村社区公共产品在供给上存在较为明显的地域差异,中部地区农村公共产品的供给数量显著低于全国平均水平。因此,要进一步加大财政资金对于农村社区公共产品的投入力度,重点投向农村社区公共产品比较匮乏的中西部地区。

第二,鼓励和引导村民自组织参与农村社区公共产品供给。实证结果表明,行政区是否有宗族组织变量显著影响了农村社区公共产品的供给水平。从影响方向上来看,具有宗族组织的行政村在农村社区公共产品的供给数量上显著高于没有宗族组织的行政村。在农村社区公共产品相对匮乏的中部地区,宗族组织发挥的作用更大。更重要的是,村民自组织供给的农村社区公共产品更能体现农民的需要,能够有效缓解政府失灵问题。因此,要在完善村民自治机制的基础上,鼓励村民自组织参与农村社区公共产品供给。

第三,建立和完善农村社区公共产品的多主体供给机制。企业、非政府组织等第三方组织有能力、有意愿参与农村社区公共产品的供给。同时,农村社区公共产品供给的第三方参与能够对政府供给形成有效补充,也能通过竞争有效提升农村公共产品的供给质量。在农村公共产品供给侧结构性改革的背景下,应加快构建农村社区公共产品多元协作供给机制,重点构建农村公共产品多元协作供给利益共享机制,只有完善的利益共享机制才能保证农村社区公共产品多元协作供给的稳步、可持续推进(杨剑、程勇,2014)。