基于语料库的《红字》译本翻译规范研究

武琳蕴

(泰州职业技术学院 基础科学部,江苏 泰州 225300)

20世纪90年代,Mona Baker、Gideon Toury等翻译理论家将语料库应用于翻译研究,对翻译的性质及特征进行描述,开启了全新的翻译研究模式——语料库翻译研究。基于语料库的《红字》译本翻译规范研究是描写研究和实证研究的结合,本课题组对《红字》的中译本做了一个穷尽性研究,选取了所有严格意义上的中文全译本24个(不包括中英对照译本、儿童及青少年读本),建立翻译文本的单语语料库,在语料库软件的帮助下,对译本在词汇、句法层面的操作规范定量定性分析,从时间角度分析特定社会时期的译本所遵循的主流操作规范,为后续研究提供了宝贵的数据,也激发了更多当代翻译小说平行语料库的建设,这个历时研究和国内的翻译小说共时研究结合,丰富了国内描述性研究的方法和内容。

按照现代中国翻译文学史的分期[1],将译本归入三个时段(见表1)。

1 词汇操作规范

胡显耀[2]指出,可以从词语特征(用词变化性、词汇密度、虚词的使用)方面来考察当代汉语翻译小说语料库的词语操作规范。

1.1 词汇密度

所有翻译译本经过扫描后,保存为.txt格式,并采用Unicode(UTF8)编码方式,用汉语词法分析系统(ICTCLAS)进行分词和词性标注,Antconc3.2.1w和Word Smith5.0对语料库进行检索词表和关键词统计。

表1 译本及分期

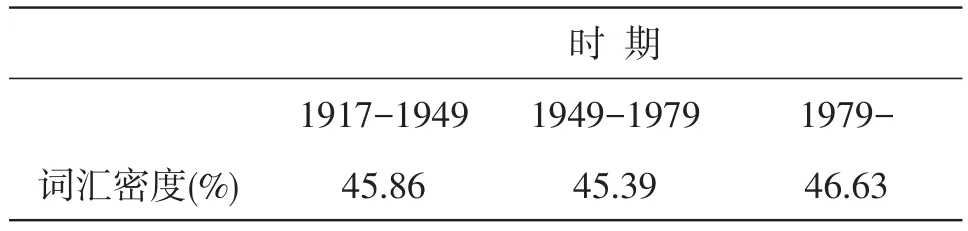

本研究采取由Ure(1971) 和Stubbs(1986)提出的词汇密度(lexical density)计算方法:词汇密度=实词数÷总词数×100%,在具体的统计中把动词、名词、形容词和数量词作为实词。结果见表2。

表2 词汇密度

由表2可见,第一、三阶段的词汇密度相对较高些。词汇密度较高则说明该译本的实词比例较大,因此信息量也较大,难度也相应增加。第二阶段词汇密度相对低,侍桁通过降低实词所提供的信息量来降低译文的难度,可提高译文的可接受性,其操作规范存在简化的特征,第一、第三阶段呈现相对繁复的特征。

出现这种情况的原因较多。例如,50年代的译作,由于时代的原因,在极“左”思想的引导下,文学创作及译作作为政治和意识形态的工具,并不能得到如实的自由的表达。措辞都非常谨慎,常会反复使用相同的词汇。改革开放后的情况却截然相反,人们可以尽情地选择译什么,怎么译。这也解释了为什么改革开放后有若干译本,而之前却极其稀少。当然,这也与《红字》本身的主题有关,这部小说讲的是关于“通奸”的主题,这在之前的意识形态里,算是个禁忌话题。此外,胡显耀指出:词汇密度较低主要是由于翻译小说中名词比例较低所造成的。也就是说,降低名词比例可降低词汇密度,减少翻译文本的难度。例如原文第一章The Prison Door中的一句话:The rust on the ponderous iron-work of its oaken door looked more antique than anything else in the New World.

傅东华(1937):那橡树大门的铁件上所生的锈,看起来是比这新世界的其他任何东西都觉得古些。

杨启瑞(1942):铁片因受风雨的侵蚀都满生了锈,在这个朝夕不息进化的世界里,的确,再寻不出一件东西,比较它更加古老了。

侍桁(1954):橡木大门上沉重的铁件所生的锈,看起来是比这新世界里任何一切都更古老。

姚乃强(1998):栎木大门上沉重的铁器锈迹斑斑,看上去像是新大陆历史最悠久的老古董。

何朝阳译:橡木门上那沉重的铁件锈迹斑斑,显得像是新大陆最陈旧的古董。

周绛译:因而橡木大门上大铁钉的锈迹看上去比新大陆的所有的古迹更加年代久远。

antique既可做名词,译为“古董,古文物”,也可以译为“年代久远,并且具有价值的”。原文中,antique应理解为形容词,形容物体的古老程度,傅东华,杨启瑞和诗桁都翻译成了形容词“古;古老”,而改革开放后姚乃强及何朝阳的译本,却翻译成了名词“老古董,陈旧的古董”,周绛则使用了四字词语“年代久远”。显然,改革开放后翻译文本名词的高比率可能会提高的词汇密度,提高了翻译文本的难度。

1.2 用词变化性

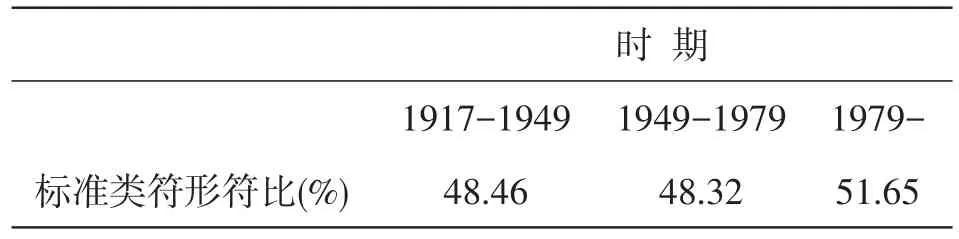

用词变化性主要通过类符形符比来体现,形符数(token)指的是文本的总字词数,类符数(type)则是每个文本中不同词汇的数量,类符/形符比(Type/Token Ratio,简称TTR)则体现了文本的用词丰富程度。一般而言,人们通常会用更科学的Std.TTR(标准类符形符比)来考量译本用词的变化性。经过WordSmith 5.0检索得出结果见表3。

表3 标准类符形符比

三个阶段的标准类符形符比分别为48.46%、48.32%和51.65%。可以发现,这个趋势与上文的词汇密度很相似,两者具有一致的变化性。第二阶段的相对而言用词变化性小,呈现简化特征,第一和第三阶段用词变化性更大些,呈现相对繁复的特征。无论是简化还是繁复并不代表这个时代的每个译本都是相同的情况,而是反映的时代主流操作规范。

在研究过程中笔者还发现,改革开放后译本最明显的用词特征为成语的使用数量有所增多,这也是用词变化性大的特征之一。姚乃强的版本最多,达到1028个,傅东华的版本最少,仅仅245个。例如:Hester Prynne,therefore,did not flee.傅东华(1937):因此,赫丝脱·普林就不走了。姚乃强(1998):为此,海丝特·白兰没有远走高飞。

1.3 文化负载词

在用WordSmith 5.0对词性标注“nz”(专有名词)等进行统计的时候,笔者发现其中包含很多文化负载词,尤其是宗教词汇。霍桑的这部作品,有着浓郁的宗教色彩,体现了他对清教的认同与怀疑。众所周知,美国等国家都是有着浓厚的基督教文化,而中国却是佛教盛行的国家。Frawley在讨论文学翻译时提出,翻译语言是区别于源语和目的语的第三类语言,受源语和目的语两种语言的影响,最终形成了自己的特点,独立于两种语言之外。在对宗教词汇进行翻译的过程中,译者可根据不同的意识形态系统,在源语和译入语的宗教词汇系统中进行选择。

例如在对 It was none the less a fact,however,that,in the eyes of the very men who spoke thus,the scarlet letter had the effect of the cross on a nun’s bosom.中“nun”的翻译时,张梦麟,侍桁的译本分别翻译成“尼僧”和“尼姑”,周绛采用欧化的翻译方法翻译成了“修女们”,其他所有人的译本翻译成了“修道女”、“修女”。再如对…no Merry Andrew,to stir up the multitude with jests,perhaps a hundred years old,…中的“Merry Andrew”,侍桁译为说相声的人,而胡允桓译为“快乐的安德鲁”(一个小丑、弄臣或江湖医生侍者的形象,据说源出亨利八世的医生安德鲁·博尔德),并加了注释解释了何为快乐的安德鲁。

本研究还对上帝、神、僧侣、教会、女工、猩红文、仙界、天国、佛祖、撒旦、地狱等词汇进行了研究。通过检索发现,早期译者更趋向于将源语本土化,宗教文化色彩本国化,倾向于归化翻译。而现今的译者更执着于异化操作规范,让读者更能领略到异国情调。

1.4 虚词的使用

根据统计,绝大多数译本中代词占虚词比例最大,故将代词做个更详细的研究,各时期代词比见表4。

表4 代词使用比

可以看出,代词的使用在这三个时期中呈上升趋势。从各个译本的数据来看,董秋伟的译本代词占比最大,达到7.98%,而李滟波、贺海涛的译本最少,为6.03%。例如下列句子中,董秋伟的代词使用数明显高于李滟波、贺海涛的代词数。

“Again,at the first instant of perceiving that thin visage,and the slight deformity of the figure,she pressed her infant to her bosom with so convulsive a force that the poor babe uttered another cry of pain.But the mother did not seem to hear it.”

李滟波、贺海涛(1996):第一眼看到那张瘦削的脸和略有畸形的身体,她又一阵震颤,把婴儿紧紧贴在胸口,可怜的孩子又发出疼痛的哭声。然而,母亲像是没有听见。

董秋伟(2002):当她第一眼瞥见这张瘦脸和这略带畸形的身材时,她再一次下意识地使劲搂紧她的婴儿,致使这可怜的婴儿疼得再次叫了起来。但这个母亲竟未听见。

吕叔湘[3]认为跟印欧语言比起来,汉语里的“他”字用的少得多。英语注重语言的衔接,讲究形合。在英语中,一般而言,第三人称代词是不能省略的,往往使用代词等重复手段。而汉语更注重意合,更注重意义上的连贯。随着翻译的不断发展,汉语和英语互相之间的影响越来越大,最明显的表现就是汉语翻译文本中大量出现了第三人称代词,“五四运动”后的“白话文”运动使得汉语的欧化加剧。汉语越来越多地呈现出形合的特征,也就是王力先生在《中国现代语法》中提出的汉语“句法形式的严密化”。

从三个时期的数据变化来看,第三时期的代词数最高,显示了形合的操作规范。形合体现了翻译小说指向汉语读者陌生化期待的一种翻译操作规范。第一、第二阶段则显示了相对意合的操作规范。

2 句法操作规范

关于译本的句法翻译操作规范,胡显耀指出,可从句子段落长度、被动式的数量和构成两个方面进行考量。

2.1 平均句长

平均句长就是译本中句子的平均长度。杨惠中[4]指出,平均句长可以在某种程度上反映句子的复杂程度。根据Butler[5],句子长度可分为三类:短句(1-9个词),中长句(10-25个词),长句(超过25个词)。

表5 平均句长

由表5可见,三个阶段句子长度都属于长句,这主要是由于原文句子本身偏长。从三个时期来看,第三时期较前两个更长。在统计过程中发现,第三个时期使用的三字词、四字词更多,这说明在翻译过程中,译者翻译得更加清晰明确,增加了更多描述性词汇、定语、注、评论等,句式、结构都更为复杂,尤其是句中并列结构多。总的来说,第一时期、第二时期遵循显示出相对简化、暗含的操作规范,第三时期遵从相对繁复、明确的句式操作规范。

2.2 “被”字句

英语被动式的使用频率远远高于汉语[6]。在周秦、两汉的汉语中,“被”多为动词,指“蒙受、遭受”。在早期傅东华的译本中,就有着“被难”这样的用法:“虽是这么严重的一个不测,也是带同它的补救和安慰而来的,只要那被难的能够好自处置,而不使它愈弄愈糟。”随着英语与汉语的不断交融,“被”发展为可作介词,表示被动含义。根据检索显示,第一阶段以“被”为标记的被动句平均为168个,第二阶段为246个,而第三阶段增至358个,被动句使用频次逐步提高。例如:

“Arthur Dimmesdale,like many other personages of special sanctity,in all ages of the Christian world,was haunted either by Satan himself or Satan's emis⁃sary,in the guise of old Roger Chillingworth.”

杨启瑞(1942):亚沙丁墨斯兑尔牧师,也像基督教国家历来都有的那一种具有特别神圣的人物一般,或是受恶魔,或是恶魔的使者,乔装成罗伽齐林伍的样子,来缠附着他。

侍桁(1954):亚瑟·丁梅斯代尔牧师也像基督教世界中各时代的其他许多特别圣洁的人们一样,不是遇到撒旦本人就是遇到撒旦使者装扮成老罗格·齐灵窝斯的模样,来磨难他了。

姚乃强(1998):阿瑟·丁梅斯代尔牧师同基督教世界各个时期的许多特别圣洁的人物一样,不是被撒旦本人依附于身,就是着了魔,被装扮成老罗杰·齐灵渥斯的撒旦的使者勾去了魂。

其中,杨启瑞使用了具有被动含义的动词“受”,侍桁则没有翻译出被动含义,姚乃强则两次使用了“被”字。王力[7]指出,被动句的使用范围变宽是汉语欧化的重要表现之一。胡显耀把翻译小说的被动式更符合汉语常规这一现象称为“翻译小说被动式的常规化”。由于汉语不太常用被动式,故第一、第二阶段的译本也减少了被动形式,显示了常规化操作规范。第三阶段译本被动式增多,故显示出了相对变异的操作规范。

3 结语

综上所述,《红字》译本在词汇操作规范上,由于名词的增多、成语的增多等原因,第三时期译本显示相对繁复的操作规范。通过研究文化负载词发现,第一、第二时期更倾向于归化翻译,而第三时期则是异化翻译法。通过进一步研究虚词中的代词发现,第一、第二阶段以意合为主,第三阶段以形合为主,语法化增强。在句式操作规范上,通过研究平均句长发现,第一、第二阶段呈现简化、暗含的趋势,而第三阶段呈现繁复、明确的现象。通过研究带“被”字被动句的发现,第一、第二阶段符合汉语常规,第三阶段被动句增多,显示变异规范。操作规范显示了三个时期的初始规范,即第一、第二时期译者遵循的是目的语的传统规范;而第二时期,译者遵循的是源语规范。这样的初始规范和三个时期的历史背景、预备规范和社会需求等翻译政策密切相关。

在翻译研究从注重翻译本身转移到译者的翻译行为、从规定转向描写、从概念分析转变为经验实证的今天,应当说,《红字》译本翻译规范研究顺应了翻译研究的主流发展方向。