考虑污染物传播规律的飞机座舱送风方式研究

陈希远,王振斌,马博文,杨建忠

1. 中国民航大学 适航学院,天津 300300 2. 中国民航大学 天津市民用航空器适航与维修重点实验室,天津 300300

飞机座舱内人员密集,几何形状复杂,且是一个半封闭的空间,座舱内通风设计不合理将会导致污染物在座舱内部传播扩散。座舱内污染物来源多样,其位置也有所不同,如可能由发动机滑油泄漏挥发产生的引气污染物、座舱内饰材料释放的污染物及各类VOC(Volatile Organic Compounds)等化学气体,其中舱内气态污染物会对乘客健康产生不利影响,近年来已受到国内外广泛关注[1-2]。在飞行过程中,环控系统通过引入并调节发动机引气为乘客营造良好的乘坐环境,然而,为提高飞机整体经济性,座舱内通风量不能无限增加,因此,额定通风量下如何减少和消除座舱内气态污染物对航空业的健康发展具有重要意义。

近年来,国内外研究人员针对飞机座舱内污染物传播展开了大量研究,包括舱内污染源位置对污染物传播的影响[3-5],送风量对于座舱内排污效率的影响研究[6-7],不同气流组织对座舱内污染物分布的影响[8-10]等等。研究结果表明,座舱内流场具有低雷诺数高湍流度特征,送风边界、舱内空间微小几何位置的变化就会引起污染物传播规律迥异。林家泉等的研究表明增加通风量能改善座舱内通风环境,降低舱内污染物浓度[11]。但Wang等研究表明通风量增加到一定值后座舱内通风效果将不再有明显改善[6]。可见在有限送风量下研究不同送风方式对座舱环境的影响更具有现实意义。本文以飞机座舱内气态污染物为研究对象,研究座舱送风方式对该污染物传播规律的影响。

就研究方法而言,实验测量能够提供可靠结果,但其成本高、实验周期长、实验数据重复性较差,而模拟计算成本低、限制条件少,在边界条件准确的情况下可以获得较好的预测结果,目前很多工程问题能通过模拟计算得到解决,因此该方法在座舱环境的研究中也得到广泛应用[12]。

综上所述,本文首先建立5排座舱CFD数值模型,结合粒子图像测速(Particle Image Velocimetry, PIV)技术对舱内速度场进行验证,保证模型的准确性。在此基础上,综合CFD计算和模拟舱实验的方法研究比较飞机中普遍采用的天花板和天花板+侧壁送风两种工况下的座舱多污染源位置的污染物扩散规律,并以空气龄作为评价指标得出座舱内更优的送风方式,为减少和消除飞机座舱内气态污染物传播提供参考和依据。

1 研究方法

飞机座舱典型的送风方式是上送下回式。对于不同污染源位置及送风方式,污染物在座舱内的传播分布规律会呈现出显著差异,研究座舱内污染物传播机理需全面考虑各影响因素。因此,本文采用CFD技术全面把握客舱内污染物分布信息,并结合实验测量研究飞机座舱内送风方式对污染物传播规律的影响。

1.1 飞机座舱模型

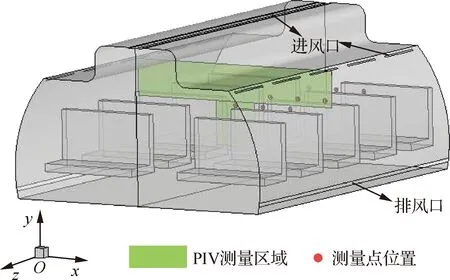

基于Boeing737-200建立等比例5排模拟座舱,见图1,模拟舱架构及工作原理见文献[13]。文献[14]研究表明5排座舱模型能够得到较合理的计算结果,本文依照5排模拟舱建立的座舱数值模型如图2所示,座舱内部几何尺寸为4.8 m×3.8 m×2.1 m(长×宽×高),舱内每排布置有6个座位,以中间过道为界,左右对称分布,过道宽度为0.5 m。座舱内有侧壁和天花板送风口,在座舱两侧底部有排风口。考虑到几何及边界的对称性,以右半舱为研究对象,污染源位于座舱内第3排各位置呼吸区域,采用天花板和天花板+侧壁两种送风方式,分别在不同污染源位置以一定流量释放CO2。

图1 5排模拟座舱实验平台Fig.1 Experiment platform of five-row cabin mockup

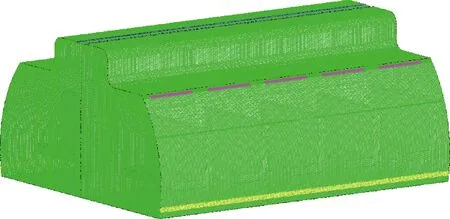

采用ICEM软件将整个流体域划分为600万的网格区域。如图3 所示,网格划分采用六面体网格,该网格能够很好地适应并计算飞机座舱内的流场特性。为了确保计算的准确性,送风口附近及靠近座舱壁面区域进行了网格加密,网格最小尺寸为2 mm。

图2 座舱数值模型Fig.2 Numerical model of cabin

图3 座舱模型网格Fig.3 Grids of cabin model

1.2 数值模型

Li[15]和Ebrahimi[16]等的研究均认为在飞机座舱使用雷诺时均Navier-Stokes(RANS)方程RNG (Re-Normalisation Group)k-ε模型可以得到合理的计算结果,因此本文采用RNGk-ε湍流模型。

连续性方程、动量方程、能量方程及组分方程均可以用统一的方式表达,即

(1)

1.3 边界条件设定

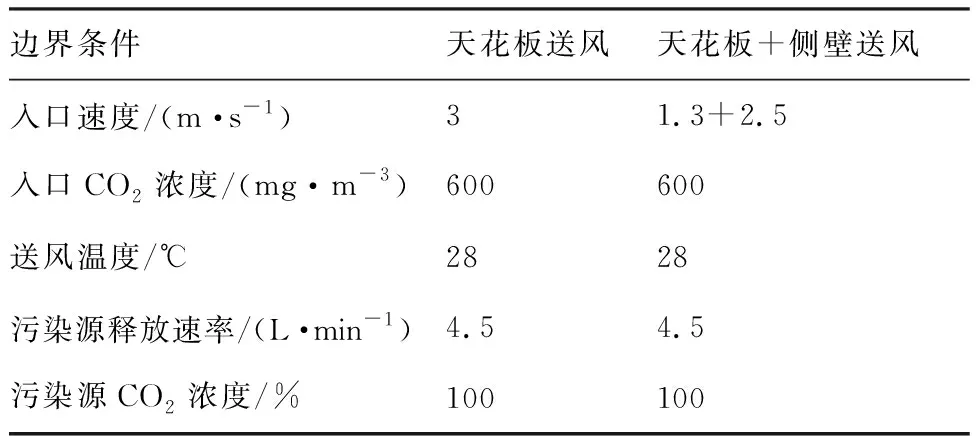

数值计算边界条件如表1所示,天花板送风时,进风口风速为3 m/s;天花板+侧壁送风时,进风口风速为1.3 m/s(天花板进风口)和2.5 m/s(侧壁进风口);出风口采用了Outflow边界条件,即出口处的流动为全发展。为了消除舱内乘客散热产生的自然对流对流场及气态污染物传播的影响,应尽量缩小送风温度与乘客表面温度的温差[17],因此最终将座舱送风温度设置为28 ℃。其中不同送风方式下进风入口的风速及CO2气体浓度均为实验测量所得,污染源处释放100%的CO2气体,释放速率为4.5 L/min[6]。

表1 数值计算边界条件Table 1 Boundary conditions of numerical calculation

1.4 模型验证

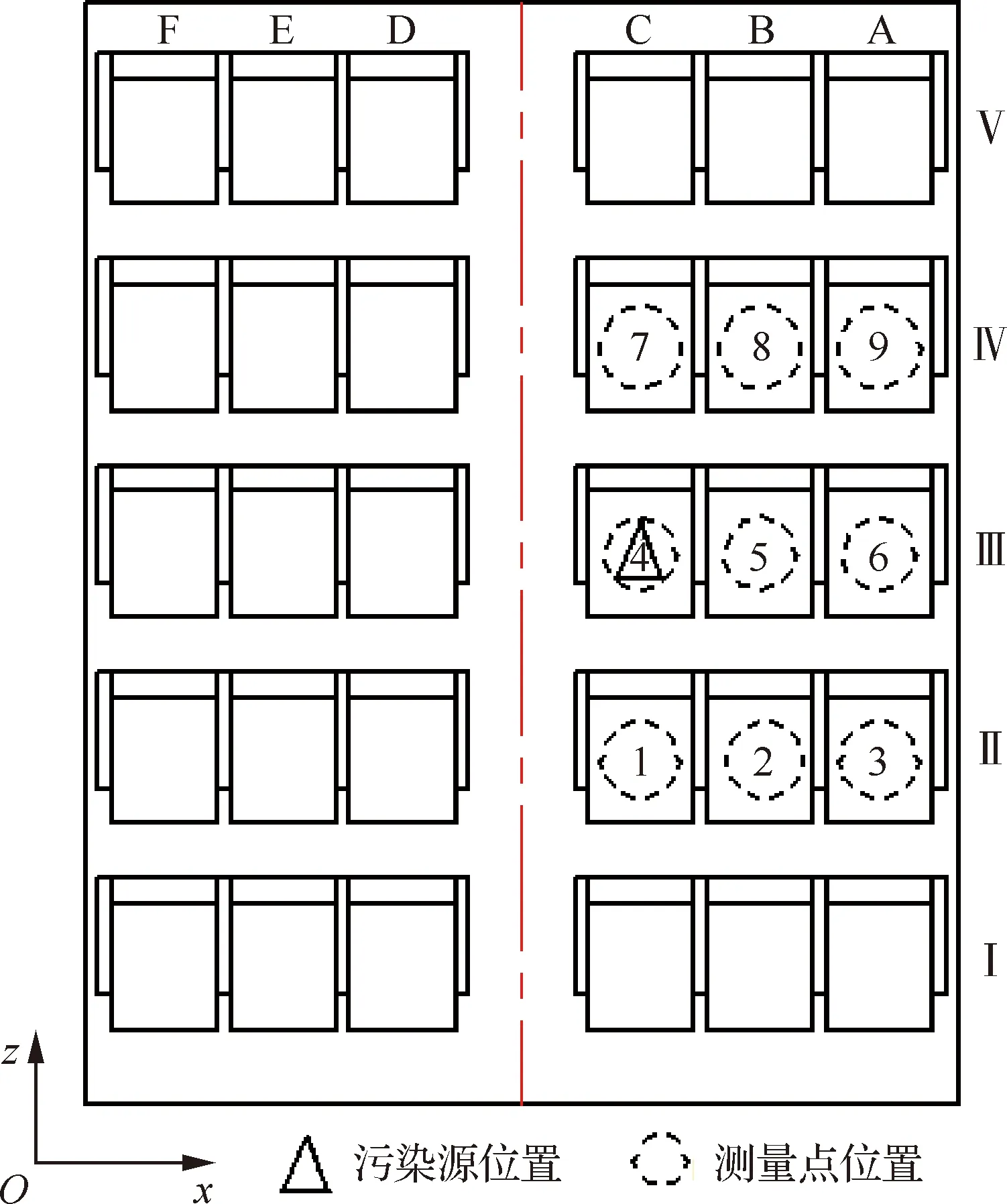

建立数值模型后首先要对其进行验证,验证中CFD采用和实验工况相同的边界条件:采用天花板+侧壁送风方式,送风量为1 050 m3/h,即9.4 L/(人·s)[18],污染源位于右半舱第3排靠近过道座位乘客呼吸区位置,CO2气体释放速率为4.5 L/min。采用红外光声谱气体检测仪(INNOVA 1412i)对座舱内气态污染物浓度进行测量,其中气体浓度检测精度为0.001 mg/m3。流场测量采用大功率2D-PIV测量系统,系统由Vlite380脉冲固体激光器和16 M像素CCD相机组成,单次测量截面面积为900 mm×600 mm,数据软件为TSI公司的INSIGHT 4G系统,速度测量精度为10-5m/s,系统误差在1%左右。分别测量了右半舱中间3排座位所对应呼吸区域位置的CO2浓度(见图2中各点),为方便起见对污染源及各测量点进行编号,如图4所示。利用PIV测速系统测量了图2所示绿色区域的气流场。对实验测量值与模拟计算结果进行比较,结果见图5。

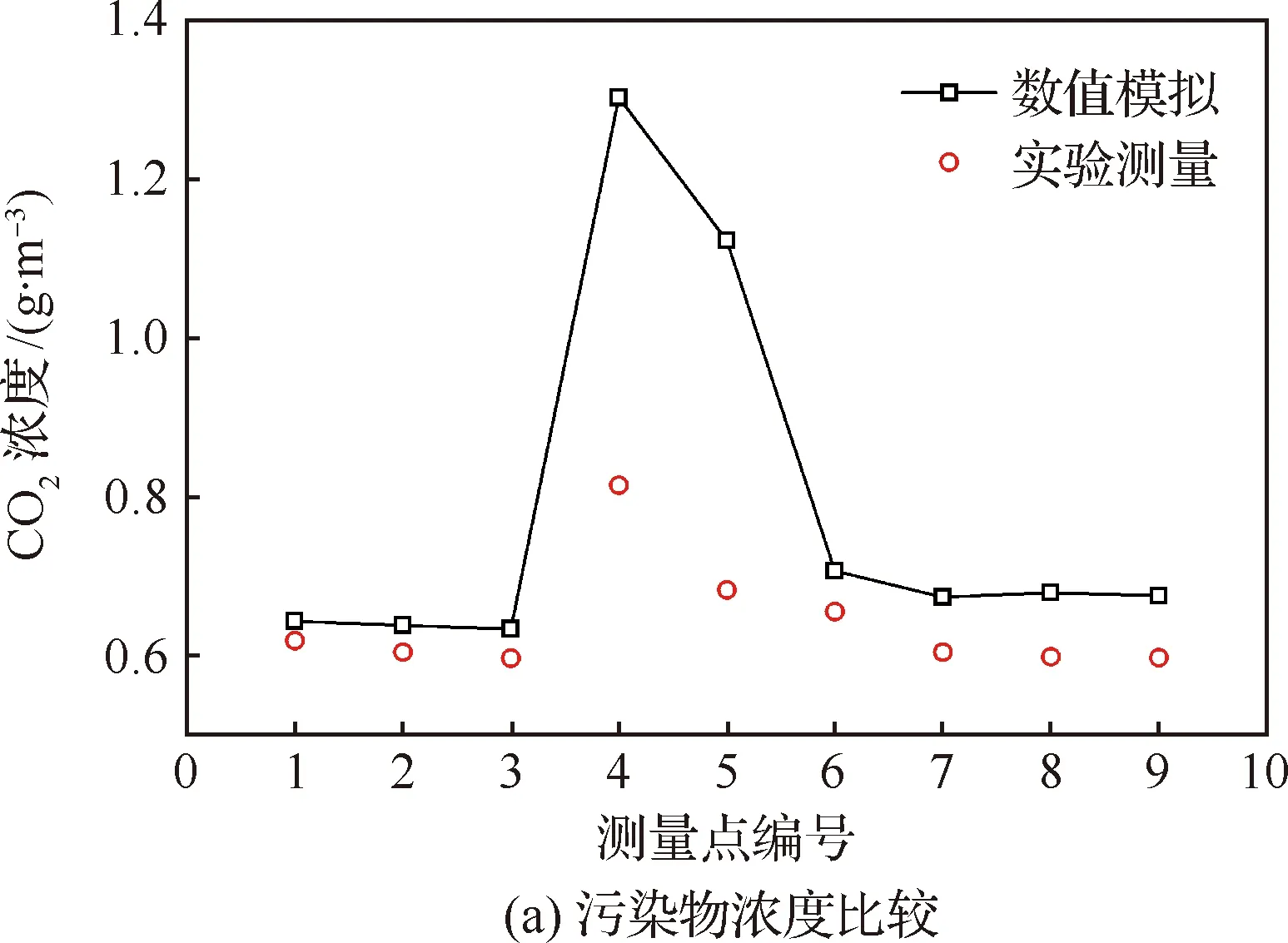

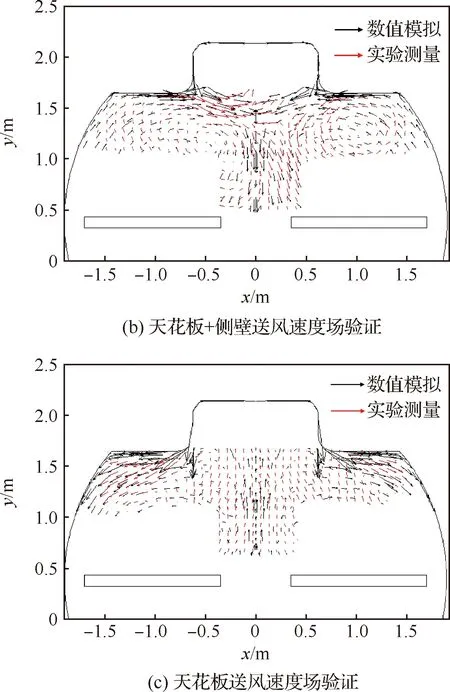

图5(a)中实线为CFD模型中污染物浓度模拟计算值,离散点为实验测量值,图中测量点编号对应图4中测量点位置1~9。由图5(a)可以看出,实验值与模拟计算值在总体趋势上呈现出一致性,两者数值之间存在一定差异,图中除最靠近污染源的两个点之外,其余各点处实验与仿真数据差值均在15%以内,在靠近污染源的位置污染物浓度值存在明显差异,这主要是由于该位置处仿真模型中污染物浓度高造成的,同时可能由于实际所释放的100%CO2气体与空气密度存在差异,有一定重力沉降现象,导致在位置4与位置5处仿真值与实际测量值浓度偏差较大。对于气流场,使用PIV粒子图像测速系统对两种送风方式下座舱横截面速度场进行测量,由图5(b)可以看出测量结果与仿真结果的气流运动趋势基本一致,由天花板和侧壁送风口喷出的气流逐渐从自由射流转变为壁面射流,在行李架位置处汇合后继续运动,最终在过道处碰撞,形成了两个涡。在远离射流区,速度方向存在一定的差异,这主要是因为实验过程中,模拟座舱送风边界条件存在一定的不对称性,从图中红色矢量箭头也能看出实验所测得的气流场总体是向右半舱偏移的,中间位置处形成的向下射流有明显的向右挤压的趋势。而数值计算中几何及送风等边界条件均是按照对称设置的,因此与实验结果存在一定的差异性。图5(c)中天花板送风下,横截面速度场对称性良好,CFD数值模拟结果与实验结果吻合良好,验证了数值模型的正确性。

图4 气体采样点布置Fig.4 Arrangement of air sampling points

图5 模型验证Fig.5 Validation of model

舱内人员及热源形成的羽流对舱内送风形成的强迫对流具有一定影响,尤其在飞机客舱内人员区域确实存在混合对流,甚至以自然对流为主导的情形。刘俊杰等[17]开展了客舱内自然对流运动对流场影响的实验研究,提出无量纲准则数Ar(阿基米德数)可直观表示自然对流与强制对流的强弱比较,其表达式为

(2)

式中:Δt为人体表面温度与周围空气温度的差值;β=0.003为热膨胀系数;L为特征尺寸,本文取乘客平均肩宽0.4 m;g为重力加速度;u为人体周围当地风速。Ar若达到或超过1,即意味着流动中有强烈的热浮力作用,反之,则流动中热浮力作用可以忽略[14]。式(2)中g、β、L均为定常值,影响Ar数值的主要参数是人体周围当地气流速度u和人体表面与周围空气的温度差值Δt。根据本文测量结果统计,得出在正常送风量下人体周围最小气流速度值为0.25 m/s。本文主要关注送风形式对气态污染物传播规律的影响,为消除乘客区自然对流对于流场的影响,应尽量缩小Δt的数值。因此,实验和仿真中将座舱送风温度设定为28 ℃,采用三线式Pt100铂电阻温度传感器(量程为-200~200 ℃,精度为±0.15 ℃)测量舱内乘客区当地空气温度,均值为29 ℃,而乘客表面温度通常为33.5 ℃[19]。经计算,本文所采用的天花板和天花板+侧壁两种送风形式下乘客区阿基米德数Ar分别为0.85和0.59,均小于1。综上,本文研究中人体热羽流对流场的影响可以忽略。

对于整个验证结果对比中的差异,还包括其他影响因素:仿真模型的简化,实验测量过程人为因素等。但总体而言,流场及污染物分布一致性较好,且误差在合理范围之内。因此,可以证明所建立数值模型是有效可靠的,该模型可用于座舱内污染物扩散规律的研究。

2 计算结果及分析

2.1 污染物浓度横向分布

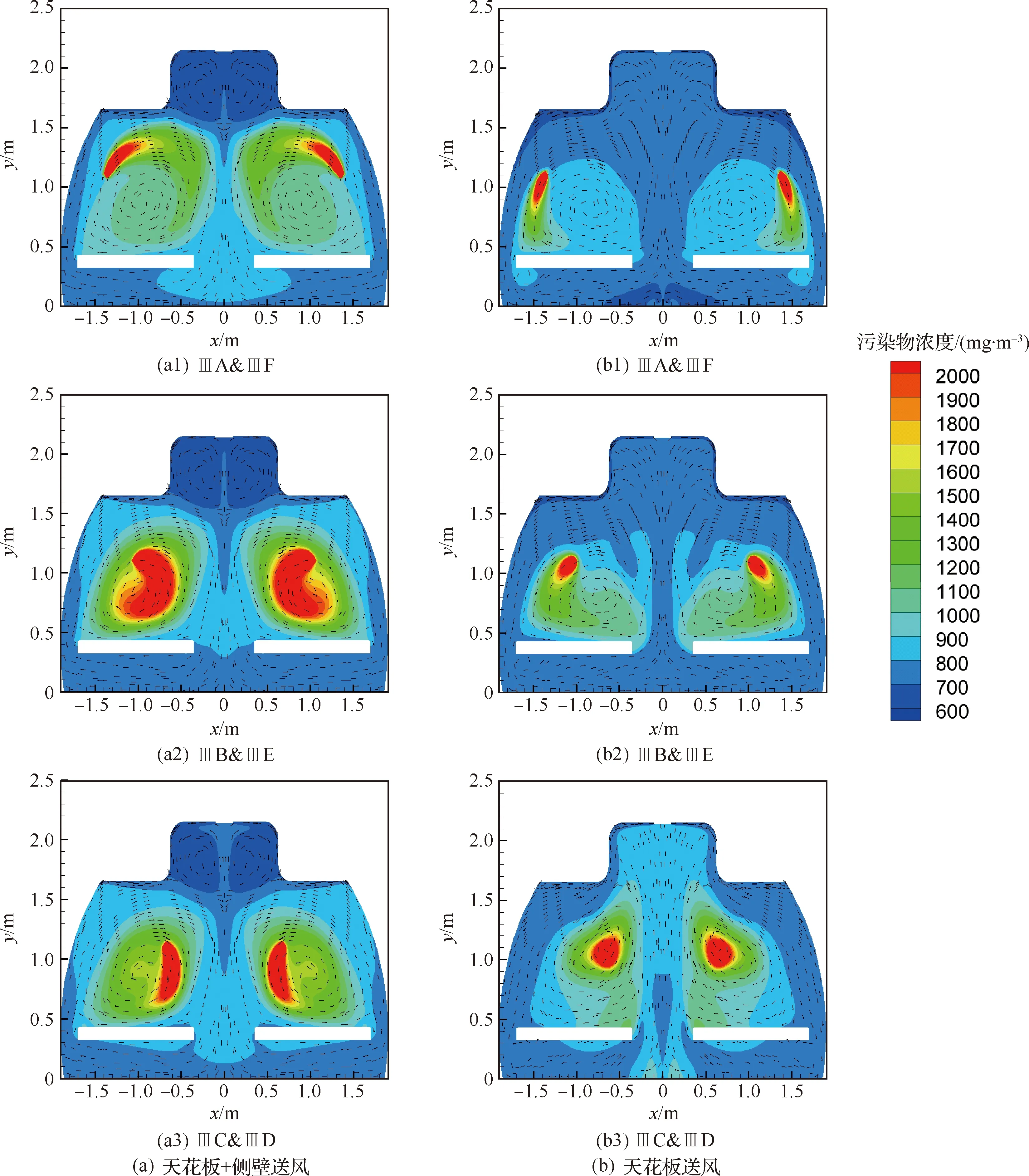

图6所示为两种送风方式下污染源分别位于第3排座舱不同位置处时污染物在横截面内的分布情况。从图中可以看出送风方式不同,横截面内气流场特性差异明显。对于天花板+侧壁送风方式,由天花板和侧壁出风口的气流均受到康恩达效应影响[20],气流迅速向壁面贴附并沿壁面向座舱内部运动,在靠近过道位置处两股气流相遇形成较强气流,因此靠近过道位置处气流速度较大且是向地板运动的,顺着过道中心向下运动的气流冲击地板后分为两股气流向两侧运动,其中部分气流分别由左右侧排风口排出,剩余气流则沿舱壁向上运动,最终在座舱左右两侧形成明显的涡。而单独的天花板送风方式下气流运动趋势与天花板+侧壁送风方式相反,气流贴附行李架壁面向下运动,最终左右两侧的气流在地板重心处汇合,在过道处形成向上运动的气流,因此两种送风方式的气流场中涡的旋转方向是相反的。而气流场的运动特性直接影响了舱内污染物的扩散规律,因此两种送风方式下污染物的分布存在明显差异。

图6 横截面内污染物浓度分布Fig.6 Distribution of contaminant concentration in cross-sections

当污染源位于靠近舱壁的位置时,对于天花板+侧壁送风方式,污染源正位于气流所形成涡的边缘且距离排气口较近,污染物随气流沿涡的方向扩散,这样增加了污染物到达排气口的路径,最终污染物在整个横截面内乘客区域扩散范围较大。而对于单独天花板送风方式,由于气流所形成涡的方向正好与前者相反,污染物随气流运动能够短时间到达排风口,因此污染物得以有效地排除,使得该位置污染物在横截面内乘客区域得到有效控制。污染源位于中间位置时,两种送风方式下污染物的分布均发生了明显的变化,这主要是因为污染源在速度场中所处的位置发生了变化。天花板+侧壁送风下污染源靠近气流涡的中心位置,旋涡的存在能够加强流体内不同位置之间的能量传递进而促进了污染物在涡旋范围内的扩散,导致中间位置污染物在该送风工况下形成大范围的扩散。而天花板送风方式下气流场所形

成的涡中心距离污染源的位置较远,因此并未导致该位置污染物大范围地传播。当污染物位于靠近过道位置处时,两种送风方式在过道位置处均形成较强的气流,且气流以直线运动为主。天花板+侧壁送风下过道处气流是向下运动的,污染源位于过道处直线运动气体与座位处涡旋之间,部分污染物随气流向下扩散,因此污染物高浓度区域形成长条形,同时有部分污染物在涡旋范围内扩散。天花板送风方式下过道位置处气流向上运动,污染物靠近涡旋中心,且涡旋范围较小,污染物有向上扩散的趋势,主要在涡旋范围内扩散。总体而言,由于气流组织的特性,天花板+侧壁送风方式下污染物在座舱横截面内扩散范围更大一些,而天花板送风方式下污染物容易在小范围聚积。

2.2 污染物浓度纵向分布

图7 所示为污染物在乘客呼吸区域高度处的水平截面内分布情况,从图中可以看出不同送风方式下污染物在座舱内整体分布存在差异。污染源在靠近舱壁位置时,侧壁送风口的气流使污染物向座舱内部扩散,因此靠近过道位置处污染物浓度较高,而天花板送风下污染物的排除效果明显,在呼吸区域污染物浓度整体都比较低,值得注意的是天花板送风下污染源位置处有污染物聚积现象。污染物位于中间位置时,天花板+侧壁送风下污染物的扩散范围是最大的,且整个范围内浓度较高,达到了1 000 mg/m3以上,但主要分布范围是在污染源所在座位排。而天花板送风下污染物存在纵向传播,但分布的浓度值并不高。污染源在靠近过道位置时,可以看到天花板+侧壁送风下污染物仍存在较大范围的扩散,而天花板送风方式下污染物以高浓度汇聚在呼吸区域,且污染物浓度高出前者40%。总体而言,天花板送风方式下污染物在座舱内存在较明显的纵向传播,这可能是由于在这种送风方式下座舱中央形成较强的向上气流从而阻隔了污染物的横向传播,污染物在气流作用下沿座舱纵向传播。天花板+侧壁送风使得污染物横向传播的范围较大,但相比而言天花板送风更容易使污染源处污染物以高浓度聚集。

图7 纵向截面污染物浓度分布Fig.7 Distribution of contaminant concentration in horizontal sections

3 实验验证

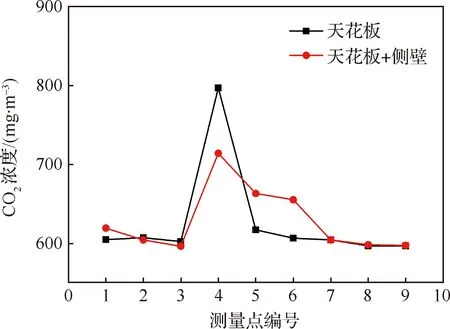

为了验证第2节中两种送风方式下污染物在座舱内分布规律,选取与模拟仿真中污染源位于靠近过道位置相同的工况,分别采用这两种送风方式进行实验。污染源位于右半舱第3排靠近过道位置,采用红外光声气体监测装置测量周围9个座位处呼吸区位置,具体测点布置见图4。监测至各测量点处污染物浓度达到稳定状态并持续一段时间,重复5次实验,每次实验前模拟座舱在既定送风工况运转1 h,排除上次实验干扰的同时使舱内气流稳定。每次实验测量时长以污染物浓度测量值达到稳定为准,一般在40~60 min之间。最终取每次实验稳定状态后各点处污染物浓度均值,对数据中的极大误差值进行剔除,结果如图8所示。从图8中可以看出,污染源位于第3排,两种送风方式下第2排和第4排测点处污染物浓度值均较小,且无明显差异,而在污染源所在排的各座位处,污染物浓度分布呈现出显著差异。两种送风方式下均是污染源位置处污染物浓度最高。

图8 两种送风方式下污染物浓度测量值Fig.8 Measurement datas of contanimamnt concentration for different ventilation patterns

天花板+侧壁送风方式下,污染源位置处(测点4)污染物浓度相比于同排的其他两个位置(测点5、6)处浓度差距较小,说明污染物在同排有扩散趋势。而在天花板送风下,污染源处污染物浓度值较高,同排两位置污染物浓度处于低水平,这说明天花板送风方式下在靠近过道位置处污染物有明显的锁定现象[21],不利于污染物的扩散。天花板送风下污染源处污染物浓度值高出天花板+侧壁送风的12%,而仿真计算中这一数值达到了40%,这可能是由于模拟计算中污染源处污染物浓度值更高造成的。从以上总体趋势可以看出实验结果与仿真计算结果吻合较好,呈现一致性规律。

4 座舱空气品质评价

空气龄是指空气进入空间以来的时间,可以定量地描述新鲜空气替代空间原有空气的快慢。空气龄指室内空气流动形态,为更好地通风换气效果提供指导,是重要的空气品质评价指标。空气龄越小代表气流从进风口到该位置的平均时间越短,该位置的空气被空调送风置换得越快。座舱内监测点位置当地平均空气龄τp[22]的计算表达式为

(3)

式中:Cp(t)为连续记录的采集点处污染物浓度值;Cp(0)为初始时刻采集点处污染物浓度值。

换气效率η可用于评价通风量的极限值,一般来讲,空气龄低于此极限值认为通风量充足。η的计算表达式为

(4)

式中:Vcabin为座舱内部空间体积;vventilation为座舱送风量。

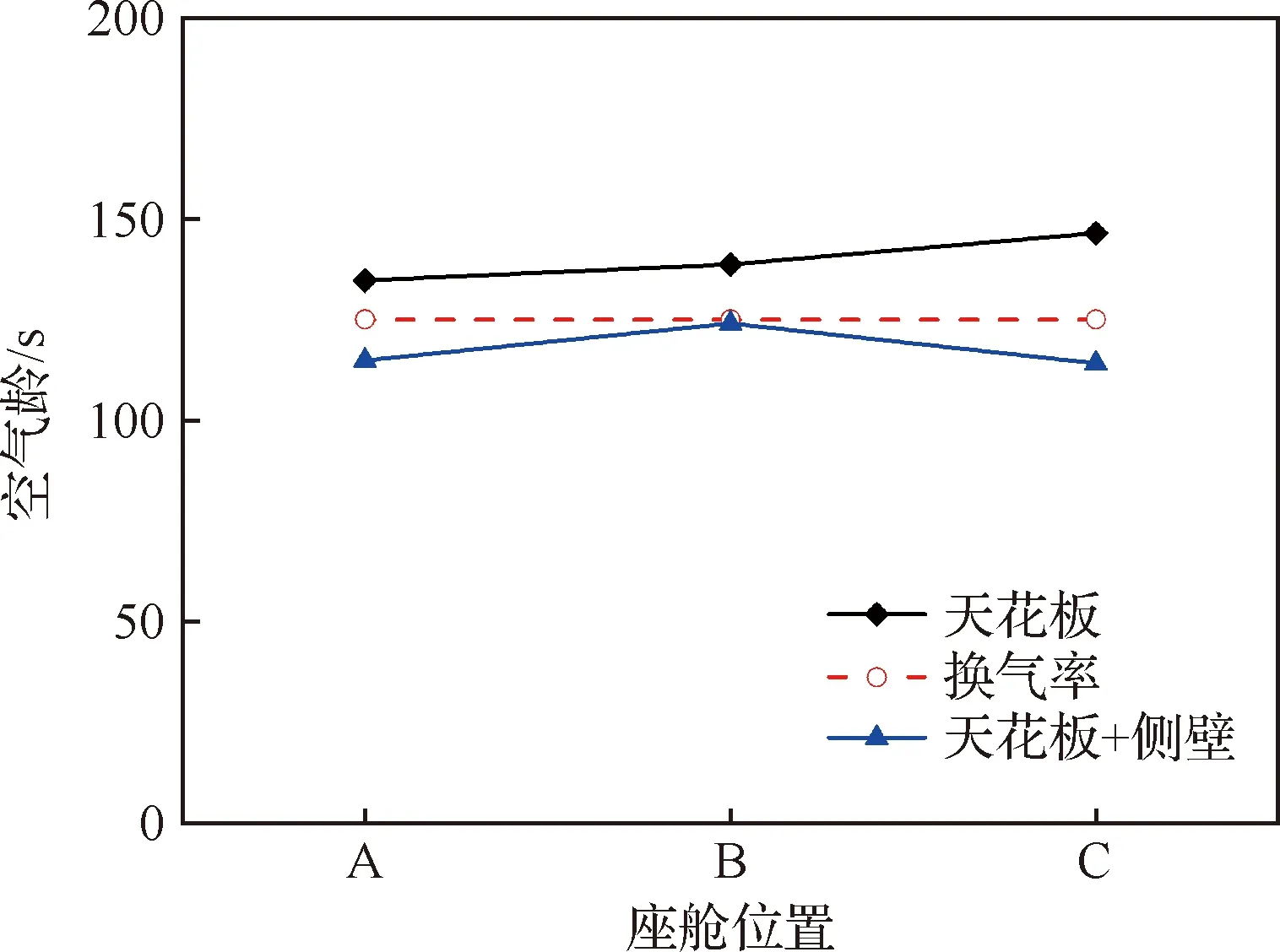

图9为右半舱第3排不同位置呼吸区域处空气龄的测量值,从图中可以看出舱内位置不同,当地平均空气龄也在发生变化。总体而言天花板送风下各位置处空气龄高于天花板+侧壁送风的,这就意味着天花板+侧壁送风时新风更容易到达各位置。在不考虑污染物的情况下天花板+侧壁送风能够给乘客提供更加舒适健康的送风条件,但如果有污染物存在,这种送风下气体运动将促进污染物的扩散,而天花板送风能够一定程度上减少这种扩散。从图中三角形折线可以看出天花板+侧壁送风情况下中间位置处送风效果最差,而菱形折线显示天花板送风工况下是靠近过道位置送风效果差,这与2.1节中污染物浓度分布的结果一致。图中虚线表示舱内换气效率,天花板+侧壁送风的空气龄数值低于换气效率,说明该送风方式下舱内通风充足,而天花板送风下各位置空气龄均高于舱内换气率,通风效果不充分,这也就引出另一个问题,若要使天花板送风达到混合送风同样的效果势必要增加送风量,这意味着要增加能耗,因此,综合考虑在同等送风量的情况下,天花板+侧壁送风方式下座舱空气品质更优。

图9 两种送风方式下各位置空气龄Fig.9 Air age of each position for different ventilation patterns

5 结 论

通过研究和评价两种送风方式下污染物在座舱内的总体扩散规律,得出以下结论:

1) 送风方式及污染源位置不同对于气态污染物在座舱内的分布会产生显著的影响,CFD计算模型与实验结果在趋势上呈现出一致性。

2) 相比于单独天花板送风,天花板+侧壁送风方式使污染物在同排范围内横向有较大范围的传播,而纵向传播的范围更小,而天花板送风能够抑制污染物在整个座舱内大范围地传播扩散,但会使污染源位置处污染物聚积,严重时高出天花板+侧壁送风污染物浓度的40%,对人体健康极为不利。

3) 从通风角度来看,天花板+侧壁送风方式通风效果更好,经济性更好。