供需视角下教育经济与管理学科困境探究

尚利霞

(常德广播电视大学开放教育学院,湖南常德415000)

教育经济与管理学科在我国发展历程短暂,硕博点从该学科设置起虽未因其年轻而缺少追逐者,但并不能掩盖学科自身的缺陷和不足。在现阶段用工荒和就业难并存的特殊国情下,从学科归属的模糊入手探讨该专业毕业生就业现状,进而从供需视角深入研究就业难之成因。

一、教育经济与管理学科归属模糊

20世纪90年代末,鉴于教育消费对拉动需求和刺激经济发展的巨大作用以及大众对高等教育需求的日益高涨,国家从1999年起实行高校扩招。1997年国务院学位委员会颁布并于 1998年实施《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》,加速扩招政策出台的同时也促成教育经济与管理学科在我国的诞生和发展。学科门类是对具有一定关联学科的归类,其设置应符合学科发展和人才培养的需要,并兼顾教育统计分类的惯例[1]。《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》中增加了管理学学科门类,这标志着我国学科设置中管理学学科的发展和规范,教育经济与管理学科归入管理学门类,专业代码是120403,设置为公共管理一级学科下的二级学科,可授予管理学学位、教育学学位。这一官方归类与学术界有较大出入,教育经济与管理是教育经济学和教育管理学两个并列的二级学科调整合并而成的一个交叉学科,官方将其归入管理学,而学术界将其归类于教育科学(李红梅,2007)[2]。学科姓“教”还是姓“管”分类的争论表明教育经济与管理学科发展的不成熟,对此首先要明确什么是教育经济与管理?教育经济与管理以教育学、经济学、管理学为理论基础,运用经济学、管理学的研究方法,研究教育领域的经济现象、经济行为和管理行为的规律(黄海群、孙曙光,2009)[3]。学科研究的领域是教育,教育是学科研究对象(经济现象、经济行为和管理行为的规律)的发源地,是这一交叉学科的轴心所在,离开教育则不能称其为教育经济与管理。

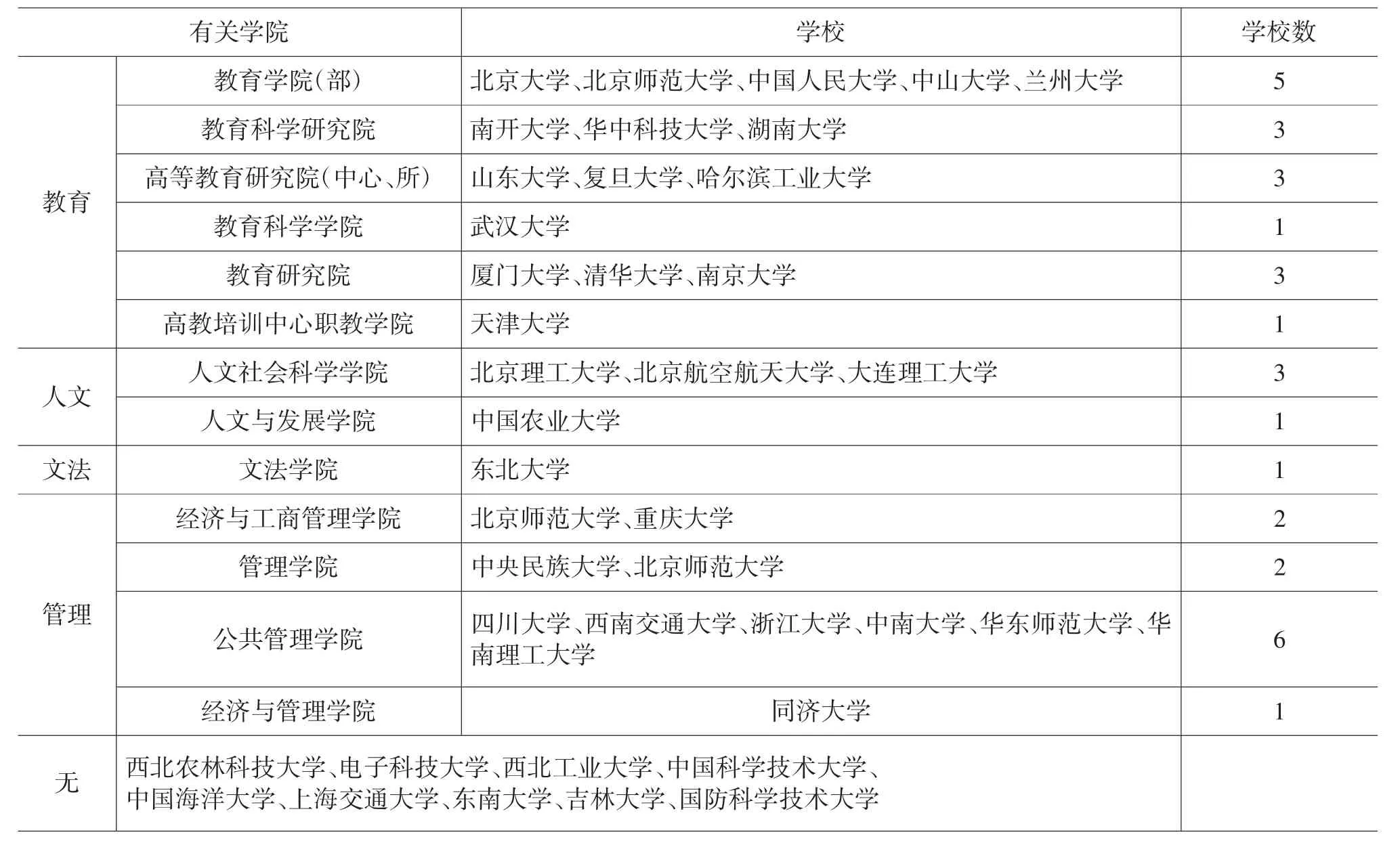

笔者梳理了我国39所“985工程”重点建设高校教育经济与管理专业的设置情况及所属学院(见表1),旨在明晰该学科在我国一流大学中归属院系的统一化程度。

表1 全国39所985高校教育经济与管理专业设置情况

由表1可见,39所高校中9所未设置该专业,30所高校设有该专业,并主要分布于教育和管理类院系(教育类学院16所,管理类学院11所),其中,北京师范大学的教育学部、经济与工商管理学院、管理学院都设有该专业,有5所高校将其划入人文类学院和文法学院,鲜有将其划入经济类学院。这说明在教育经济与管理学科发展探索中,各高校结合自身特点和学科优势将其划入教育类学院、管理类学院和人文类学院,所属学院的不同必然导致该学科研究侧重点的差异。当前,教育经济与管理学科现有研究队伍中既懂教育学又熟谙经济和管理的“科班人员”极其匮乏(王梅、士俊、孙妍,2006)[4],教育类学院的教育经济与管理专业侧重教育而经济和管理知识薄弱,管理类学院的教育经济与管理专业侧重管理而教育和经济知识先天不足,这使得该学科一定程度上有名无实。教育经济与管理绝不是教育学、经济学和管理学简单机械地整合和叠加,如何使教育学、经济学和管理学有机结合和融会贯通是我国教育经济与管理学科发展的迫切要求和努力方向。

二、教育经济与管理专业就业现状堪忧

教育经济与管理学科归属学院各异导致其不同程度的“营养不良”,各院系基于自身优势的培养在毕业生就业分布中得到相应体现,以北京师范大学和湖南大学教育经济与管理专业2010届硕士毕业生就业分布为例进行比较可见一斑(见表 2)。

表2 北京师范大学和湖南大学教育经济与管理专业2010届硕士毕业生就业统计

由表2可见,北京师范大学教育经济与管理专业硕士毕业生进入企业的占26.2%,直接从事与教育相关行业的占36.31%,且绝大部分在学校,湖南大学该专业硕士毕业生从事教育相关行业的占18.75%,且均在民办高校,无一人去中、初等学校,可见其就业竞争力的滑坡和高不成低不就的尴尬。

三、教育经济与管理专业就业问题的成因

根据教育经济学理论,教育市场上供求关系的异化是学科就业前景灰暗的沉珂,教育经济与管理学科也不例外。应试体制使得该学科教育入口(学生)变得僵化,客观上膨胀了个人对教育服务产品追求的激情,“应试”可谓是个人教育需求膨胀的一个隐性原因,而社会岗位对人才需求的饱和使得毕业生就业雪上加霜。

(一)应试导致量多质劣

“文科女”是近年来就业的重灾区,就湖南大学教育经济与管理专业2013级学生而言,女生占绝对优势,该专业15人中仅有1名男生。“应试不应世”是文科生的一个通病,1988年《上海教育》发表的“素质教育是初中教育的新目标”短评首次提出“素质教育”的概念和思想(董孟怀,2000)[5]。在废“应试”倡“素质”的响亮口号下,“考前一背”却仍屡试不爽。因此,数学成了该学科考研入口的短板,而在30所设有该专业的“985工程”重点建设高校中仅有重庆大学、北京师范大学、华南理工大学、南京大学、浙江大学和同济大学7所高校在硕士研究生入学考试中有数学考试的要求,“去短板”为该学科在招生数量上提供可能,应试体制也使尚处于探索中的教育经济与管理学科教育质量不佳变得“情有可原”。

(二)个人教育需求膨胀

个人教育需求是指个人对教育有支付能力的需要。需要和需求不同,需要反映的是人们的一种欲望,需求则是考虑了约束条件后的有支付能力的需要,所以有支付能力是需求产生的基础。个人教育需求分为主动需要、刺激性需要和隐性需要,根据马斯洛的需求层次理论,人的需求分别为生理需求、安全需求、情感和归属需求、尊重需求和自我实现需求,并逐级递升,当人的低层次需求被满足后,便会寻求实现更高层次的需求。在后期理论中,马斯洛在尊重需求与自我实现需求之间补充了求知需求和审美需求。尊重需求属于较高层次的需求,如成就、名声、地位和晋升机会等。个人对教育主动的需要是指个人对于知识主动的渴求,是不伴随任何功利目的(如经济和社会地位)的求知,它与马斯洛需求层次理论各层次需求同时存在,而不只是生理需求、安全需求、情感和归属需求、尊重需求等满足后才产生的需求。企事业单位的人才需求刺激了个人对于教育的需求,刺激性需求主要是个人对于经济和社会地位的追求而产生的,在专业选择中基于刺激性需求的学子大有人在。正如前述,“应试”导致的教育入口量的增多是个人教育的隐性需求。

个人对于学科知识的主动需要是基于爱好和兴趣产生的,在学习中更能发挥主观能动性,钻研学科理论、推陈出新。国家政策的倾斜和经济基础的差异也会不同程度地对个人教育需求造成影响,个人教育需求的膨胀必然导致供给的跟风。2002年,我国普通高校共设立16个教育经济与管理学科博士点和41个硕士点,2008年增加到17个博士点和107个硕士点,6年间博士点增加了1个,硕士点增加了 66 个(郭欣、任增元,2011)[6]。

(三)社会岗位对人才需求的饱和

教育服务产品的供需你追我赶,完全不顾劳动力市场对人才的供给要求。就专业对口而言,学科研究的领域是教育,教育是学科研究对象的发源地,是这一交叉学科的轴心所在,教育领域特别是教育行政方向的岗位是该专业对口岗位的归属。从就业统计来看,该专业从事教育相关工作的毕业生很少,很多外流至其他领域,这一定程度上反映出对口岗位对人才的需求趋近饱和。由于教育领域管理活动实践性极强,涉世未深的毕业生所掌握的理论知识很难解决实际问题,这也是导致该学科毕业生就业困难的重要原因。

当下,教育经济与管理学科应加强学科自身建设,变重数量轻质量为重质量轻数量(包括该学科硕博士点的覆盖面和招生数量),教育服务产品供需要兼顾劳动力供需在该学科的发展与完善。