经胸多普勒超声心动图观察冠状动脉旁路移植术围术期左乳内动脉-左前降支桥血管的血流变化

赵舟,高俊雪,秦俊超,刘晶,刘刚,陈生龙,陈彧

冠状动脉(冠脉)旁路移植术(CABG)自1968年首次开展以来,已迅速成为复杂冠脉病变患者的标准治疗方案之一[1]。目前CABG后对于桥血管通畅性的判断更多的是依赖冠脉造影或冠脉计算机断层摄影术(CT)检查,但其为有创检查,且价格昂贵,不利于反复进行和普遍开展,并且对于某些特殊人群(如肾功能不全等)可能会存在潜在的风险。因此,无创的经胸多普勒超声检查对于判断CAGB术前、术后桥血管血流的情况具有优势[2],用于乳内动脉以及其他桥血管血流的评估更加便捷,全程无创且成本相对低廉,便于患者接受。近年来,即时血流测量仪(TTFM)以其准确性、便捷性、稳定性和可重复性成为判断CABG术中桥血管吻合口血流状态的重要手段[3,4],TTFM有效规避了因外科吻合及其他因素所导致的桥血管不通畅所引起的围术期心血管事件的发生,降低了围术期死亡率[5]。本研究旨在比较CABG术前、术后经胸多普勒超声与术中TTFM检测LIMA桥的血流变化情况。

1 资料与方法

临床资料: 选取2015年~2016年于我院心外科接受CABG的患者94例,其中男性75例(79.8%),平均年龄(63.4±9.6)岁。入选标准:原位左乳内动脉(LIMA)-左前降支(LAD)搭桥。排除标准:(1)未使用乳内动脉者;(2)使用LIMA但靶血管非LAD者;(3)LIMA离断后近端吻合至主动脉者。94例患者中,单纯CABG患者84例(89.4%),CABG合并瓣膜置换手术患者4例,合并其他手术患者6例;平均搭桥(2.7±1.0)支。行正中开胸CABG患者86例(91.5%),选择微创CABG(MIDCAB)患者8例(8.5%),高血压患者61例(64.8%),糖尿病患者35例(37.2%),超声心动图检查左心室射血分数(LVEF)为(60.7±10.8)%。体重指数(BMI)为(25.2±3.03)kg/m2。

手术方法:患者气管插管静脉吸入复合全身麻醉。(1)常规正中开胸CABG:低频电刀游离LIMA,全身肝素化后远端离断并使用罂粟碱湿纱布保护,近端原位完成LIMA-LAD的吻合。(2)行MIDCAB:为单支病变或实施杂交手术,全麻后气管插管单肺通气经左外侧胸壁第四、五肋间切口进胸,使用悬吊式乳内动脉牵开器撑开左侧胸壁后获取LIMA,然后完成LIMA-LAD的吻合。

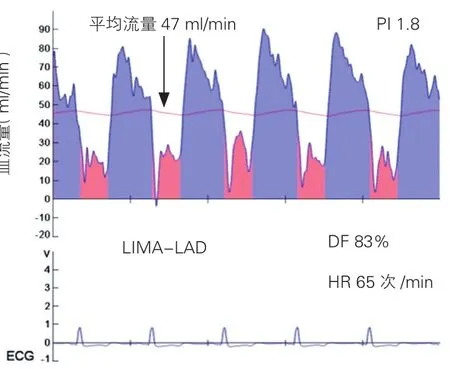

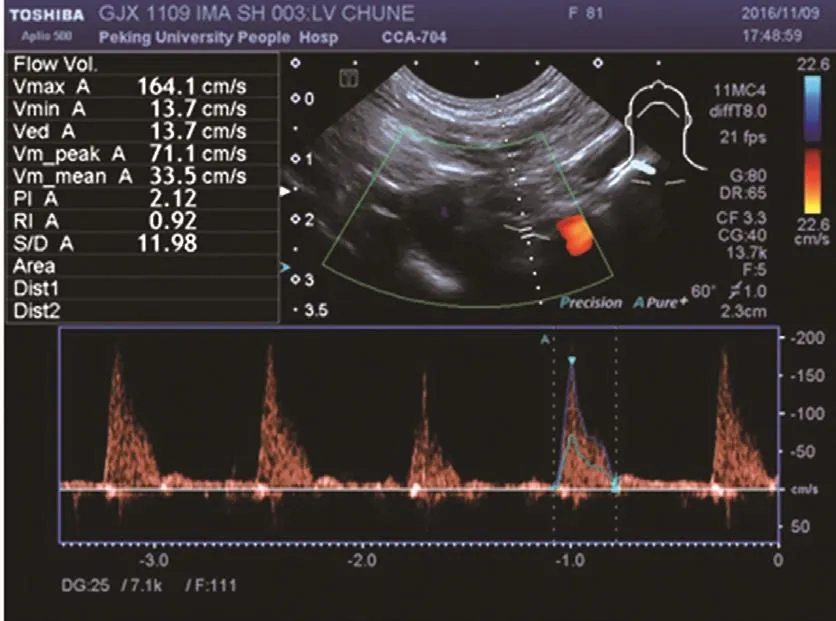

经胸多普勒超声心动图检查(APLIO500 TUS-A500):经胸超声诊断设备采用的探头(东芝APLIO500,日本)分别为PLT-704SBT(频率 4~11MHz)和 PVT-712BT(频率 4~11 MHz)两个型号。嘱患者仰卧位,肩部垫高,头部微微后仰,充分显露左侧颈肩部。将探头置于左锁骨上窝做横切,探及锁骨下动脉长轴,然后将探头旋转90%,由内向外滑动,于锁骨下动脉下壁即椎动脉起始部的对侧可见乳内动脉起始部。术前:94例患者均于术前行经胸多普勒超声心动图明确双侧乳内动脉血管有无狭窄或斑块形成(如有狭窄或斑块影响血流者弃用),同时获得双侧乳内动脉直径、血流量以及搏动指数(PI)。术中:使用TTFM(Medistim VQ2011,Oslo Norway)测量术中LIMA桥的血流量和搏动指数等相关参数(图1,2)。全部桥血管吻合完毕后,予以鱼精蛋白中和,待循环稳定根据桥血管直径选择合适尺寸的超声探头(2或3)在近吻合口处将桥血管置入探头内进行直接测量[6]。对于测量结果不满意者,可将其周围结缔组织去除骨骼化后再次进行测量。必要时需反复检查吻合口及移植血管,甚至重新吻合后再次测量。术后:术后1周出院前再次行经胸多普勒超声检查LIMA桥。术前和术后经胸多普勒超声检查均由同一位超声科医生完成。

术中判定桥血管血流是否满意的标准:(1)测量乳内动脉桥血管时耦合度满意(>50%以上);(2)TTFM显示血流波形形态稳定且具有重复性;(3)平均流量红线处于平台期稳定后记录上述数据;(4)按照文献[7],搏动指数<5,流量>15 ml/min是一个较满意的血管流量参数。

图1 瞬时血流测量仪获取术中血流图

图2 术后行乳内动脉经胸多普勒超声血流波形

统计学方法: 应用SPSS 20.0统计软件包进行分析。计量资料用均数±标准差表示。术前、术后乳内动脉相关指标比较使用配对t检验。对LIMA桥术中血流量以及搏动指数同术前、术后的相关参数进行相关性分析(Pearson相关),R值约接近1相关性越大。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

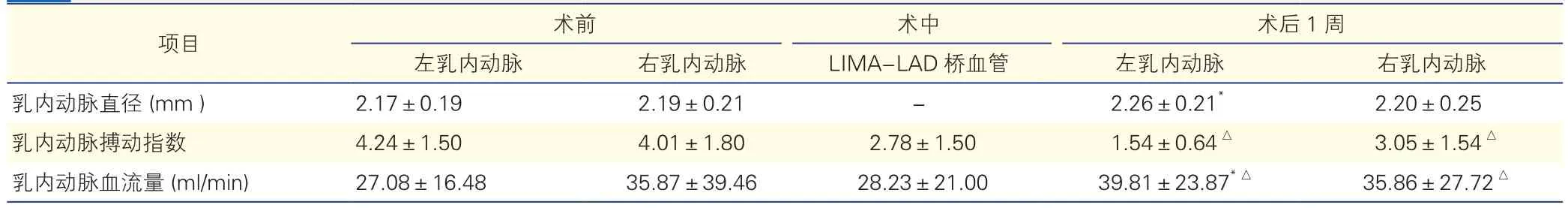

94例患者术前、术中和术后1周乳内动脉桥的先关参数比较(表1):术前:LIMA平均直径略小于右乳内动脉, 但差异无统计学意义(P=0.425)。术中:TTFM测量LIMA-LAD桥的平均流量为(28.23±21.00) ml/min,乳内动脉搏动指数为2.78±1.50。术后1周:LIMA直径、乳内动脉血流量均明显大于右乳内动脉,差异具有统计学意义(P<0.05);左、右乳内动脉血流平均流量及搏动指数,术后一周均较术前和术中同侧有明显改善,差异均有统计学意义(P<0.001)。

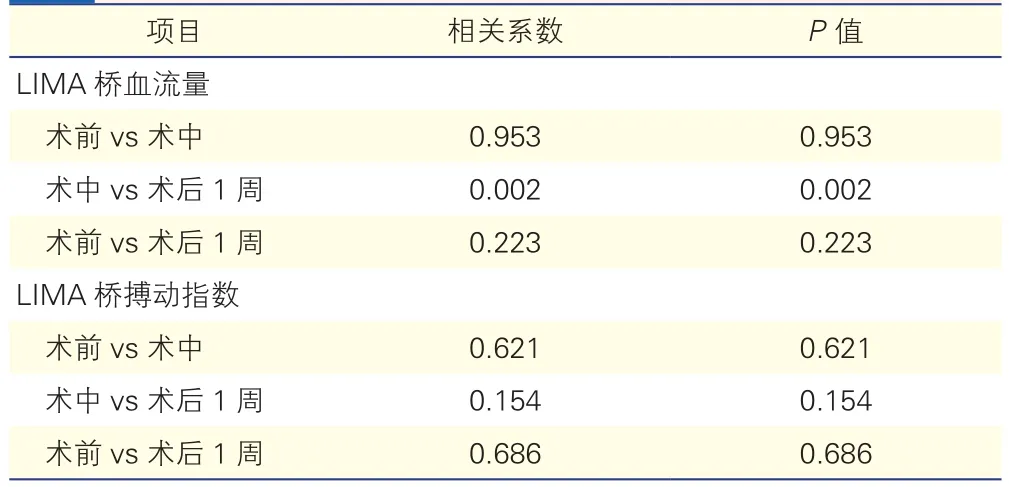

LIMA桥的术中血流量与术后血流量的相关性分析(表2):术中TTFM测定的LIMA桥的血流量与术后LIMA桥的血流量具有较强的相关性(r=0.401,P=0.002),而术前LIMA桥的血流量与术中、术后LIMA桥的血流量均不相关(r=0.953,r=0.223;P均 >0.05)。

表1 94例患者术前、术中及术后1周乳内动脉相关指标的比较(±s)

表1 94例患者术前、术中及术后1周乳内动脉相关指标的比较(±s)

注:LIMA: 左乳内动脉;LAD:左前降支 。-:无。与右乳内动脉比较*P<0.05; 与术前、术中同侧乳内动脉比较 △P<0.05

项目 术前 术中 术后1周左乳内动脉 右乳内动脉 LIMA-LAD桥血管 左乳内动脉 右乳内动脉乳内动脉直径 (mm ) 2.17±0.19 2.19±0.21 - 2.26±0.21* 2.20±0.25乳内动脉搏动指数 4.24±1.50 4.01±1.80 2.78±1.50 1.54±0.64△ 3.05±1.54△乳内动脉血流量 (ml/min) 27.08±16.48 35.87±39.46 28.23±21.00 39.81±23.87*△ 35.86±27.72△

表2 术前、术中与术后1周LIMA的指标的相关性分析

3 讨论

目前, LIMA-LAD的再血管化治疗已经成为CABG的经典术式,具有其他桥血管无法比拟的远期通畅率。众所周知,正常人体内乳内动脉发自于锁骨下动脉,其远端是胸壁的毛细血管网,属于外周阻力血管,供血波形为收缩期优势[8]。本研究术前的经胸多普勒超声也同样证实了上述观点,并且我们还观察到患者术前LIMA的平均直径略小于右乳内动脉,但差异并无统计学意义(P=0.425),考虑原因可能与国人右利手为主有关,相应侧的肌肉和血管较对侧发达。而术后再次复查超声则显示,LIMA直径较前增粗,且明显宽于右乳内动脉(P<0.05),这可能与其远端血管床面积发生改变及其桥血流量增加有关。我们知道冠脉对于心脏的供血主要出现在舒张期,CABG后乳内动脉远端血管床较前明显扩大,阻力也发生了相应的改变,血流量因此也较前增加,术中和术后的桥血流频谱曲线也由术前的收缩期优势型转变为相应的舒张期优势型或均衡型频谱[9-11]。

随着术中TTFM在CABG中的广泛应用以及术前、术后经胸多普勒超声检查的不断完善和普及,进一步降低了围手术期不良心血管事件[6,12-13]。本研究结果显示,在保证整个围术期患者血压无显著性波动的前提下,TTFM测量LIMA桥的血流量为(28.23±21.00) ml/min,搏动指数为2.78±1.50,与既往研究结果基本相符[14]。术后1周得到LIMA桥的血流量为(39.81±23.87)ml/min要好于术前和术中测量结果,并且在三个时间点流量呈逐渐增加的趋势。上述结果在以往文献中较少报道,分析原因如下:(1)术后1周患者日趋接近正常的活动耐量,乳内动脉桥为动脉性质的带蒂血管,可能会根据患者基础生理状态和代谢需要进行一定程度的自我调节,即随着患者运动量的增加,血流量也可能同期增大;(2)大部分患者术后1周病情均趋于平稳,围手术期相应的血管活性药物(多为具有收缩外周血管效应的强心药物)也大都停止使用,可能在一定程度上也降低了桥血管的紧张性[15]。

本研究受试者既包括常规正中开胸行多支血管CABG的患者,也包括实施微创CABG的患者,术前不同的冠脉病变支数、病情严重程度、手术方式和时间以及围术期血管活性药物的用量等均可能对围术期LIMA桥的血流存在一定程度的干扰。此外,本次研究为单中心研究,样本量偏小,术后随访时间偏短。