沉思对首发抑郁症患者抗抑郁药物治疗效果的影响☆

黄月香 薛琴 汤臻 杜向东 王志强 曹磊明 柳艳松

抑郁障碍是一种常见的精神障碍,国内最近的调查显示其发病率为3.59%[1]。沉思(rumination)是指个体沉浸在自己的情绪之中,反复思考,而不想着怎么解决问题。沉思会引起个体解决问题的能力下降,产生消极情绪,延长抑郁症的病程[2-3]。沉思分为冥思(brooding)与反思(reflection)两种亚型。冥思是指个体将自己状态与未曾实现的目标进行消极比较,捕获不良的情绪,反复进行自我批判;反思是指个体为了缓解不良情绪进行有目的的思考。这两种亚型在抑郁症的发生与发展中所起的作用不同,冥思能够促使抑郁症发生,反思能防止抑郁症发生[4]。然而,目前鲜有沉思与抗抑郁药物治疗效果关系的研究,沉思水平是否能够预测抑郁症患者治疗后效果尚不明确,基线期冥思与反思是否能够预测治疗效果也不明确。本文拟就此展开研究,以期揭示沉思及其亚型对抑郁症治疗效果的作用,从而为抑郁症防治提供新的参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象 系2016年1月至2017年9月苏州市广济医院与无锡市精神卫生中心的抑郁症患者。入组标准:①符合《美国精神障碍诊断与统计手册第 5版》(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,5th Edition,DSM-5)关于重性抑郁症的诊断标准;②17项汉密尔顿抑郁量表(Hamilton depression scale-17 items,HAMD-17)总分≥17分;③年龄18~50周岁;④首次发病,且未经系统抗抑郁药物治疗。排除标准:①脑器质性疾病所致的继发性抑郁症;②其它精神障碍(如精神分裂症、双相障碍)所致的抑郁症;③妊娠期或哺乳期妇女;④物质滥用者;⑤伴有严重的躯体疾病;⑥经评估自杀风险较大,即HAMD第3项“自杀”≥3分。

本研究得到苏州市广济医院伦理委员会审核批准。所有患者或监护人签署知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 治疗方法 在基线期共有80例被试纳入研究。根据抗抑郁药物的药理特征以及各被试的临床症状与经济条件等因素,分别对所有被试进行8周的单一抗抑郁药物治疗。其中接受选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(selective serotonin reuptake inhibitors,SSRIs)治疗的患者为41例;5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂 (serotonin and norepinephrine reuptake inhibitors,SNRIs)治疗的患者21例;去甲肾上腺素和特异性5-羟色胺能抗抑郁剂 (noradrenergic and specific serotonergic antidepressant,NaSSAs)治疗的患者9例;去甲肾上腺素和多巴胺再摄取抑制剂 (norepinephrine-dopamine reuptake inhibitors,NDRIs)治疗的患者4例;其它类型抗抑郁药物治疗的患者5例。8周治疗结束时,由于5例患者中断治疗或不愿接受评估,最后收集到完整有效数据75例。根据治疗后的结果,参考RUSH等[5]的标准,HAMD-17评分≤7分为治愈组,HAMD-17评分>7分为未治愈组。

1.2.2 评定工具 HAMD用于评估被试的抑郁程度。本研究中使用17项版本,由焦虑/躯体化、体重、认知障碍、迟缓、睡眠障碍等5个因子组成。该量表具有良好的信度与效度[6]。本研究中,HAMD评估由具有主治医师资格以上的精神科医师完成。

沉思反应量表(rumination response scale,RRS)用来评估沉思及冥思与反思程度。该量表由抑郁相关、冥思、反思等3个因子组成,各条目采用1~4分的4级评分法,其得分越高,沉思越严重。该量表由TREYNOR等编制,中文版由王芹等修订,修订后的中文版为21个条目,其内部一致性Cronbach’s α系数为 0.88,其总分、各分量表评分与流调中心抑郁量表的相关系数为0.23~0.46[7]。

1.3 统计学方法 采用SPSS 19.0进行统计分析。两组被试的年龄、受教育年限、病程比较采用独立样本t检验,性别比较采用χ2检验。两组治疗前后HAMD、RRS及亚型评分比较采用重复测量资料方差分析;整体比较后,在各时间点上两组间比较采用独立样本t检验,组内治疗前后比较用配对t检验。以接受8周抗抑郁药物治疗的结局(未治愈与治愈)为因变量,以基线期HAMD与病程为第一阶层自变量,分别以RRS中沉思总分或冥思与反思因子分为第二阶层自变量,采用阶层logistic回归(hierarchical logistic regression)分析分别探讨沉思及冥思与反思对首发抑郁症治疗效果的影响,变量筛选采用进入(Enter)法。检验水准α=0.05,双侧检验。

2 结果

2.1 社会人口学资料与临床特征 75例被试中有44例为治愈组,女性28例,男性16例;年龄18~50 周岁,平均(40.68±10.90)岁;受教育年限 6~18年,平均(12.18±3.47)年;病程 0.5~16 个月,平均(8.89±4.22)个月。31例为未治愈组,女性21例,男性 10 例;年龄 18~50 周岁,平均(39.16±14.21)岁;受教育年限 6~19 年,平均(12.39±3.90)年;病程 0.5~20 个月,平均(9.00±4.65)个月。 治愈组与未治愈组性别、年龄、受教育年限、病程等差异无统计学意义(P>0.05)。

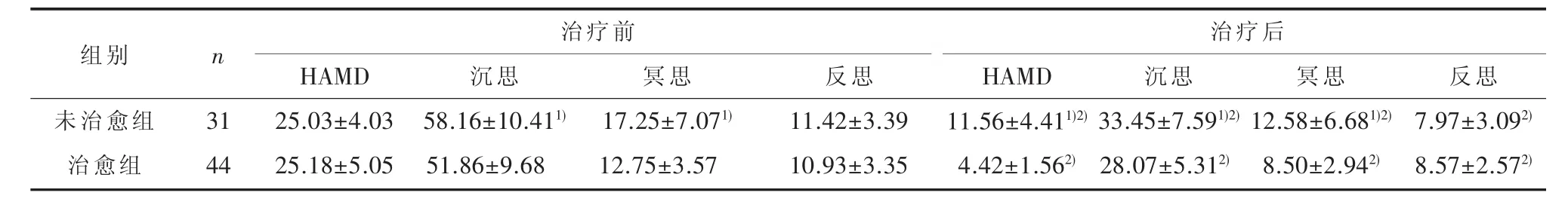

2.2 治疗前后HAMD、沉思及其亚型评分比较重复测量方差分析显示,组间主效应有统计学意义(F=23.495,P<0.001),时间主效应有统计学意义(F=1084.123,P<0.001),组间与时间的交互效应有统计学意义(F=42.967,P<0.001)。 两两比较显示,HAMD总分在治疗前组间差异无统计学意义(t=1.370,P=0.892),在治疗后组间差异有统计学意义(t=12.394,P<0.001)。 见表 1。

沉思总分组间主效应有统计学意义 (F=10.571,P=0.002),时间主效应有统计学意义(F=939.831,P<0.001),组间与时间的交互效应无统计学意义(F=0.334,P=0.565)。 未治愈组 RRS总分在治疗前后均较治愈组高(均P<0.01),未治愈组与治愈组RRS总分在治疗后均较治疗前低(均P<0.01)。 见表 1。

冥思因子分组间主效应有统计学意义 (F=13.342,P<0.001),时间主效应有统计学意义(F=584.509,P<0.001),组间与时间的交互效应无统计学意义(F=1.340,P=0.251)。未治愈组冥思因子分在治疗前后均较治愈组高(均P<0.01),两组冥思因子分在治疗后均较治疗前低(均P<0.01)。见表1。

反思因子分组间主效应无统计学意义 (F=0.009,P=0.925),时间主效应有统计学意义 (F=49.021,P<0.001),组间与时间的交互效应无统计学意义(F=1.716,P=0.194)。两组反思因子分在治疗前后差异均无统计学意义(均P﹥0.05),未治愈组与治愈组反思因子分在治疗后均较治疗前低(均P<0.01)。 见表 1。

2.3 沉思对患者疗效的影响 阶层logistic回归分析显示治疗前沉思总分(OR=1.008,95%CI:1.017~1.131)与治疗后疗效有关联(P<0.01)。其它因素对疗效的影响无统计学意义(P>0.05)。见表2。

2.4 冥思及反思对患者疗效的影响 阶层logistic回归分析显示治疗前冥思评分(OR=1.208,95%CI:1.065~1.371)与治疗后疗效有关联(P<0.01)。其它因素对临床疗效的影响无统计学意义(P>0.05)。见表 3。

表1 治愈组与未治愈组治疗前后HAMD、沉思、冥思、反思评分

表2 沉思对首发抑郁症药物治疗后疗效影响的阶层logistic回归分析

3 讨论

既往研究表明沉思在抑郁的发生与发展中起着重要作用,它可促使抑郁产生,引起个体问题解决能力下降,导致抑郁症状的持续[2-3]。本研究直接对基线期沉思与接受抗抑郁剂治疗效果的关系进行探讨。结果显示,与治愈患者相比,基线期未治愈患者沉思及冥思较为严重;且在接受抗抑郁药物治疗之后,未治愈患者的抑郁症状、沉思与冥思依然比治愈患者明显。这一结果表明基线期沉思或冥思越严重的患者,其治疗效果也越差。这一结果与既往研究结果相一致:沙东想等[8]发现复发性抑郁症患者的冥思与反思水平均高于首发抑郁症患者,且复发性抑郁症患者沉思及冥思水平与抑郁程度均呈正相关,这在一定程度上支持了沉思及冥思严重的抑郁症患者,其治疗效果不够理想。

本研究发现无论是未治愈患者还是治愈患者,经过抗抑郁药物治疗后,他们的沉思及其亚型——冥思与反思水平较治疗前均有明显的改善。这一结果与既往研究结果相似,DI SIMPLICIO等[9]以34名正常被试为研究对象,将其分为安慰剂组与抗抑郁剂组,安慰剂组接受1周的安慰剂治疗,而抗抑郁剂组接受1周的西酞普兰治疗,结果发现抗抑郁剂组治疗后的沉思水平明显降低。但是该研究中纳入的是正常被试。另外,既往有研究显示抑郁症患者默认网络(default mode network,DMN)内的功能连接异常与沉思密切相关[10],而抗抑郁药物能够改善首发抑郁症患者DMN功能异常[11]。因此抗抑郁药物有可能是通过改善抑郁症患者某些脑区(尤其是DMN)的功能来达到改善沉思水平的效果。

本研究发现基线期沉思水平能够预测首发抑郁症患者接受抗抑郁药物治疗效果的情况,其基线期沉思水平越高,治疗效果越差。以往相关的研究支持这一观点,THOMSEN等[12]研究发现沉思越明显的个体,对未来生活越容易产生悲观消极的念头,越容易有消极的情绪体验。另外,根据捕获/沉思—执行功能削弱—功能回避模型(capture and rumination,functional avoidance,and executive control,CaRFAX),沉思与自传体记忆受损是相互关联的,沉思使得抑郁症患者在自传体记忆加工过程中无法提取具体的信息资源,导致执行功能的受损,引起个体抑郁症状的维持[13]。我们前期的研究也显示,首发轻中度抑郁症患者在接受抗抑郁药物治疗前后,虽然抑郁症状改善,但是自传体记忆受损情况并没有改善,而自传体记忆受损持续存在的话,其沉思也会持续存在,且可预测抑郁症患者治疗后抑郁症状水平[14-15]。因此,这些研究支持了基线期沉思水平在一定程度上能够预测抑郁症患者接受抗抑郁药物治疗效果的情况。

本研究还发现沉思的两种亚型——冥思与反思中,只有冥思能够预测抑郁症患者治疗效果情况。以往研究显示冥思是导致个体不适应的因素,能够促使抑郁症状的发生与维持;而反思是适应性的因素,能够促使个体思考如何具体地解决问题,防止抑郁症状的产生与维持[16-17]。LIU等[18]以抑郁症患者为研究对象,发现在自传体记忆受损引起的抑郁症状之间,只有冥思具有中介效应。此外,杨娟等[19]对高中生沉思与应激生活事件对抑郁症状影响进行1年的追踪研究,结果显示只有冥思会加重抑郁症状。这些研究再次表明沉思的两种亚型中,冥思与反思对抑郁症状发生与维持的作用是不一样的,冥思可能是个体不适应的因素,促使抑郁症状产生与维持。

表3 冥思及反思对首发抑郁症患者药物治疗后疗效影响的阶层logistic回归分析

本研究的主要不足是随访时间较短(仅8周),如果治疗结束后随访时间延长,如半年或一年,结果更加能够反映基线期沉思及其亚型对抑郁症治疗效果的影响。

本研究显示,基线期沉思及冥思越明显的抑郁症患者,其治疗效果越差,基线期沉思或冥思能在一定程度上预测抑郁症患者抗抑郁药物治疗效果情况。这提示在抑郁症患者治疗中,需针对沉思水平高的患者设计有针对性的治疗,尽可能地减轻沉思水平,从而改善抑郁症状。