基于全国Ⅰ卷的历史概念教学探索

——以“古代中国的政治制度”为例

广东

历史概念是人们对于历史事件、历史现象和历史人物的本质认识。而历史概念教学是使学生掌握方法性知识,提高历史思维能力,实现历史课程目标的基本而重要的载体,是历史教学的核心任务。通过对近七年全国Ⅰ卷历史试题(以下简称全国Ⅰ卷)的统计和分析,笔者认为其命题特点与历史概念存在很强的逻辑联系。限于篇幅,本文仅以《古代中国的政治制度》一章为例,分析全国Ⅰ卷命题特点对历史概念教学的导向作用。

一、近7年全国Ⅰ卷中国古代史选择题的命题分析

经统计,在2011—2017年的全国Ⅰ卷选择题中,考查中国古代史内容的题目总共有27道,这27道选择题存在如下特征:①考查历史概念的比例非常高,总共有20道题。②概念题带有集中的特点,主要是围绕一些核心概念命制题目,比如君主专制(4道),农业经济和经济重心南移(5道),宋明理学(3道)等。③围绕一个核心概念多角度命题,在不同的年份选取的角度不同。比如从君主专制的发展趋势、制约因素和弊端;经济重心的南移对政治、社会生活和文化的影响;宋明理学所关注的对象和与之相关的主张(宗旨)等角度命题。

二、中国古代封建政治制度概念分类

关于历史概念的分类,存在着多种不同的分类形式。比如有人将历史概念分为史实概念与理论概念。本文以内容作为分类标准,将中学历史教学过程中所涉及的历史概念分为三类,即史实概念、通用概念和理论概念。

1.史实概念

指历史史实本质的、内在的联系,是对基本史实的抽象概括。在三类历史概念中,史实概念的数量最多。史实概念通常存在着内在的逻辑关系,比如演进关系(时间先后)、因果关系和性质关系(总括、从属、并列等关系)等。

2.通用概念

对一类事物共同本质属性的概括,比如计划经济、帝国主义、半殖民地半封建社会等。通用概念通常不局限于课本的某一章节。因此,不管是教材的表述,还是教师的教学,常常会忽视这一类概念,从而导致学生对知识没有透彻地理解和掌握。比如在《古代中国的政治制度》这一章的内容中,就存在一个通用概念“封建社会”。

3.理论概念

指历史学科的基本方法和理论。“高中历史新课程标准”强调,“历史课程要以唯物史观为指导,对人类历史发展进行科学的阐释,将正确的思想导向和价值判断融入到对历史的叙述和评判中;要引领学生通过历史学习,认清历史发展规律,对历史与现实有全面、正确的认识,形成实事求是的科学态度和正确的世界观、人生观、价值观”。关于理论概念,我们强调唯物史观、革命史观、文明史观和现代化史观这几种。

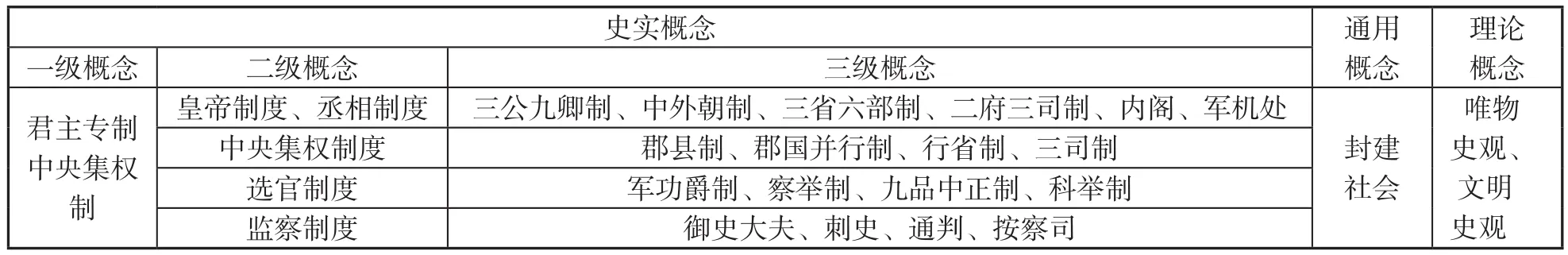

根据上述分类原则,我们可以从《古代中国的政治制度》这一章的内容中提炼出以下主要概念。

中国古代封建政治制度概念分类表

三、关于历史概念教学的几个重要操作

历史概念是具体史实与历史线索、历史规律之间的纽带;既展现历史概念之间的内在联系,又凸显出历史阶段或课本章节的整体结构。这样,历史概念就成了教学的重点和灵魂。结合全国Ⅰ卷关于历史概念考查的特点,笔者认为,历史概念教学要注意做到以下几点:

1.要将历史概念讲全

将历史概念讲全的意思就是要把一个历史概念进行完整地分析,包括分析该历史概念出现(形成)的原因(条件)、内涵、本质、特征、影响(作用)等。以下结合全国Ⅰ卷相关试题进行分析:

例1 .(2016·26)史载,宋太祖某日闷闷不乐,有人问他原因,他说:“尔谓帝王可容易行事耶……偶有误失,史官必书之,我所以不乐也。”此事反映了 ( A )

A.重史传统影响君主个人行为

B.宋代史官所撰史书全都真实可信

C.史官与君主间存在尖锐矛盾

D.宋太祖不愿史书记录其真实言行

例2.(2015·25)两汉时期,皇帝的舅舅、外祖父按例封侯;若皇帝幼小,执政大臣也主要从他们之中选择。这被当时人们视为“安宗庙,重社稷”的“汉家之制”。汉代出现外戚干政的背景是 ( C )

A.皇帝依靠外戚抑制相权

B.“家天下”观念根深蒂固

C.母族亲属关系受到重视

D.刘氏同姓诸侯王势力强大

这两道考查君主专制的题目,其考查角度各有不同。这就提醒我们,分析历史概念时一定要尽量全面和完整。

2.要将历史概念讲透

将概念讲全是指从横向角度把概念的方方面面都分析清楚;将概念讲透则指将概念从宏观和微观两个角度进行深入分析。

例3.(2016·27)明初废行省,地方分设三司,分别掌管一地民政与财政、司法、军事,直属六部。明中叶以后,皇帝临时派遣的巡抚逐渐演变为三司之上的地方最高行政长官。这一变化有助于 ( B )

A.扩大地方行政权力

B.提高地方行政效率

C.削弱六部的权限

D.缓解中央与地方的对立

在教学实践中,很多老师会引导学生将中央集权的演变趋势总结为:地方的权力不断分化、削弱,中央对地方的控制不断加强。但是,很少有人会深入分析古代中央集权中存在的本质矛盾,即权力与效率之间的关系问题。地方拥有自主权,行政效率一定程度上高,但容易造成地方割据;但如果过度削弱地方权力,虽可避免地方割据,但同时又造成行政效率低下。因此,历朝统治者通常会吸取前朝教训,结合本朝实际,在权力与效率之间进行调节,以取得一个较佳的效果。例3考查的就是这个角度。

例4.(2016·25)图4为汉代画像砖中的农事图。此图可以用来说明当时 ( D )

图4

A.个体农户的生产劳作状态

B.精耕细作农业的不断发展

C.土地公有制下的集体劳作

D.大地主田庄上的生产情形

农业经济是中国古代经济的主体。教师们通常会略讲封建土地私有制而详细分析小农经济。这样处理会忽略中国古代农业经济中的一种模式,即田庄经济。例4就是在考查田庄经济,数据显示,误选B和C的考生分别占38%和23%,答对率只有34%。这说明学生对中国古代农业经济的相关概念把握得并不全面,再加上学科思维能力较弱,因此只会机械地选择自己比较熟悉的选项。

3.要建构多个概念之间的内在联结

通常,一节内容(或者一个历史事件)往往包含着数量不等的多个历史概念,这些概念之间存在着内在的逻辑关系,讲清楚这些内在的逻辑关系,就能够建构出某一章节的历史架构;如果能够突破章节限制和模块限制,理清同一时空条件下诸多概念之间的横向联系,便能够建构出某个时段的历史体系。

2015年全国Ⅰ卷第26题以东南沿海的保护神妈祖、临水夫人入题,第27题则以唐朝至清朝的南北方状元数量进行对比。这两道题其实都是在考查经济重心南移后产生的影响。这种题型突破了一个章节或一个模块的范围。

有鉴于此,教师在复习中国古代封建政治制度时,可以将几个核心史实概念的内在联系用线条和箭头表示出来,如图所示:

君主专制是中国古代封建政治制度的核心,君主大权独揽,直接任免中央官员和地方高级官员;为了适应这种人、事、权高度集中的需要,中国古代的选官制度经历了世官制、军功爵制、察举制、九品中正制,最终定格为科举制,即通过公开考试选拔人才,服务于君主专制。荀子在《荀子·君道》中说:“墙之外,目不见也;里之前,耳不闻也;而人主(君主)之守司(官吏),远者天下,近者境内,不可不略知也。”为此,古代君主又实行各种监察制度,以治理广袤的国土和控制庞大的官僚体系。通过这样的建构和分析,引导学生对中国古代封建政治制度形成一个宏观的整体认识。

在进行概念教学的过程中,教师们经常碰到的一个困难就是无法准确把握要讲到什么程度才算把一个历史概念讲透了,或者把概念之间的内在逻辑关系建构出来了。比较可行的一个解决途径就是多读经典论著,提高专业素养。