自我控制团体辅导对手机依赖大学生的干预研究

陈文琴

(周口师范学院 河南 周口 466000)

一、引言

中国互联网络信息中心(CNNIC)于2018年1月31日发布的第41次《中国互联网发展状况统计报告》显示:截至2017年12月,我国手机网民数量已达7.53亿。手机功能的强大使得人们的生活越来越便利,实时通讯、娱乐、购物、在线理财、移动支付已经进入了大众的生活。但是其便利性同时也催生了个体对它的依赖性。手机正在严重影响着个体的生活式与身心健康,由手机依赖而产生的社会问题也成为各界人士关注的热点问题。如2017年7月3日~12日,人民日报与新华社连续八次发文痛批手游“王者荣耀”,倡导大众健康娱乐。对于手机依赖的干预问题需要多管齐下,而探索有效的干预方式也是每一位心理健康工作者义不容辞的责任。

自我控制(Self-control)是一种个体推翻或者修正内部反应,以及中断不良倾向并避免做出不良行动的能力[1]。国内外研究众多表明自我控制与手机依赖存在负相关(G·k·earslan等,2016;Jiang Zhaocai等,2016;胡珊珊,2015)。张潮等人2017年的研究发现自我控制与手机依赖之间存在显著的负相关,手机依赖的个体存在自我控制缺陷[2]。这些研究结果都表明提升自我控制是减少手机依赖的有途径之一。而团体辅导这一方式自从被我国学者引入一来,就成为心理健康工作者广泛认可和使用的方法之一,其有效性已经在时间管理、自信心、自我探索、人际关系训练等多个领域加以验证。因此,本研究以自我控制团体辅导为切入点,探索减少个体手机依赖的有效方法。

二、对象与方法

1.对象

在武汉某高校通过张贴海报,本科生群等发布招募信息,招募存在手机依赖的大学生为被试。对前来应征的大学生进行前测和访谈,告知其团体辅导方法、流程、性质、目的,澄清团体目标。筛选出存在手机依赖并有强烈改变愿望的大学生被试10名,其中男生4名,女生6名。被试年龄在17~21岁之间,平均年龄19.4±1.075岁。

2.研究工具

(1)手机依赖指数量表(Mobile Phone Addiction Index scale, MPAI)

该量表由香港中文大学Louis Leung 2008年编制,共 17 个题目,包含失控性、戒断性、逃避性、低效性四个维度。量表采用Likert 5级评分, 从1“几乎没有”到5“总是”。参照Young的网络成瘾筛选标准,被试在17个题目中做出8个及以上的肯定回答即被界定为手机依赖。黄海等人(2013)对问卷进行了翻译并修订,发现总量表的内部一致性系数为 0.87,分量表的内部一致性系数范围为0.75~0.81[3]。

(2)自我控制量表(Self-Control Scale,SCS)

本研究采用Tangney等人2004年发表的自我控制量表简化版,共13 个题目。量表采用Likert 5 点计分,1 为完全不符合,5 完全符合。易洁美(2013)对简化版进行了修订,通过主成分分析得到冲动控制和自律行为两个维度,总量表的内部一致性系数为0.82,重测信度为0.80[4]。

(3)正性负性情绪量表(Positive And Negative Affect Scale,PANAS)

该量表由Watson等人1988年编制,量表采用Likert 5 点计分,从1“非常轻微或没有”到5“非常强烈”。量表由20个反映情绪的形容词组成, 10个代表正性情绪,10个代表负性情绪。黄丽等人(2003)修订了中文版,总量表的内部一致性系数为0.82,正性情绪为0.85,负性情绪为0.83[5]。

3.团体辅导方案

团体辅导共进行6次,每次2小时,每周日晚上在学校的心理活动室进行。在正式的团体辅导开始前一周进行前测,并在团体辅导结束后一周进行后测。并让组员填写团辅反馈表,对组员目前状态进行补充了解。

Baumeister等人(1994)认为自我控制是一个管理和控制自我的过程,通常是指个体在缺乏自上而下的控制时变换个体反应,中断大脑中的不良思想、抑制情感、抵制诱惑和冲动[6]。因此可以从认知、情绪、行为管理这三个方面入手来提高个体的自我控制水平。笔者围绕这三个方向设计了6期团体辅导活动。第一期主题为“第一次亲密接触”,促进团体建立,澄清团体目标并协助成员建立团体规范并签订契约,帮助成员与自己内心进行亲密接触,了解其自我控制能力不足的地方。第二期主题为“we are one team”,巩固团体,建立成员之间的信任感,使用脑力激荡的方式帮助其他成员找到克服自我控制能力不足的方法。第三期主题为“我的目标价值观”,帮助成员更好的了解自己的价值观,更清楚的认识自己,引导成员体会计划和目标的重要性,塑造其对未来的良好规划。第四期主题为“做时间的主人”,提高成员的时间价值感,学习有效的时间管理方式,减少其使用手机的时间。第五期主题为“做一个明媚的孩纸”,引导学员觉察不良情绪,学习控制不良情绪的方法,学会放松,对压力进行适时疏导。第六期主题为“明天会更好”,学员总结分享在团体辅导中的收获,巩固已有成果,并处理离别情绪。

三、结果

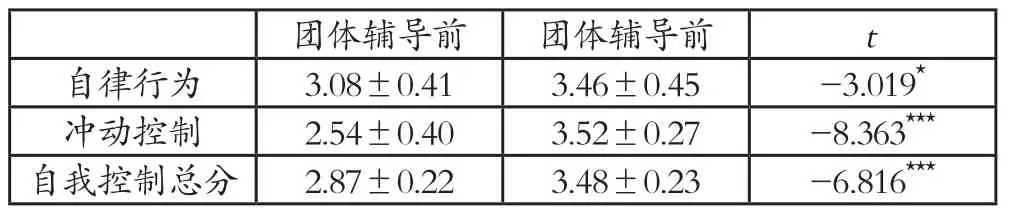

1.团体辅导前后自我控制量表得分的比较

表1 团体辅导前后自我控制量表得分(M±SD)

由表1可知,团体辅导后自我控制总量表得分以及自律行为和冲动控制两个维度的得分显著高于团体辅导前,存在统计学意义。

2.团体辅导前后手机依赖指数量表得分的比较

表2 团体辅导前后手机依赖指数量表得分(M±SD)

由表2可知,团体辅导后手机依赖总量表得分以及各维度得分较团体辅导前均有所降低。其中手机依赖总分及失控性、戒断性、低效性三个维度在团体辅导前后存在显著差异,而逃避性维度不存在显著差异。

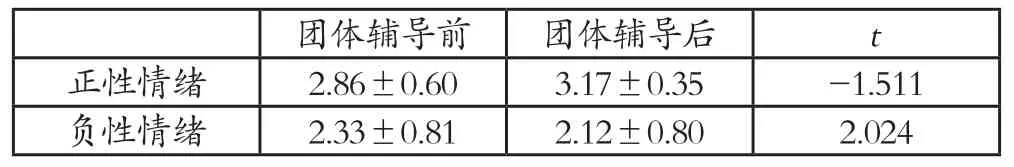

3.团体辅导前后正性负性情绪量表得分的比较

表3 团体辅导前后正性负性情绪量表量表得分(M±SD)

由表3可知,团体辅导后,被试的正性情绪得分较团体辅导前有所提高,负性情绪得分有所降低,但均不存在显著差异。

4.团体辅导反馈

在6次团体辅导中,仅有1次有1人请假,团体氛围良好。在团体辅导结束后对所有成员进行了调查,60%(6人)的成员表示对团体辅导的效果非常满意,40%(4人)的成员表示对团体辅导的效果很满意。学员评价收获最大的版块依次为“we are one team”、“做一个明媚的孩纸”、“做时间的主人”。不少成员表示在团体辅导中更好地认识了自己,学会了接纳自己,也收获到了很多提高自我控制能力的方法。

四、讨论

近年来,手机依赖问题已经被社会各界所广泛关注,不同学者从不同角度对手机依赖进行了研究。一些学者专注于研究影响手机依赖的因素,一些学者探索手机依赖对个体身心健康的影响。本研究从提高自我控制水平出发,对手机依赖大学生进行干预,以期减少其手机依赖行为。团体辅导已经被多数高校所接受,成为一种解决个体发展问题,促进个体心理健康的有效方式,而自我控制团体辅导对于大学生网络成瘾的有效性已被研究证实[7]。本次团体辅导从自我控制所涉及的认知、情绪、行为管理三个方面出发,在前人研究的基础上,综合大学生手机依赖的某些特征,精心设计了6期团体辅导。除了在团体辅导过程中让大家自我剖析,对症下药,还采用了家庭作业的形式,使成员能达到自助的目的,促进团体辅导效果的长期持续。

在历时近2个月共6期的团体辅导后,成员的自我控制水平得到显著提高,说明团体辅导对于提高个体的自我控制能力是有效的。已有研究表明情绪是影响个体手机依赖的重要因素(Jung-Hyun Kim等,2015;张建华等,2015),而情绪控制是自我控制中的重要部分,因此团体辅导中涉及对情绪的调节是十分必要的。通过对个体正性负性情绪的测量发现,个体的正性情绪有所提高,负性情绪有所下降,说明团体辅导中的情绪模块存在一定效果。从手机依赖总得分及各维度得分来看,个体的手机依赖行为显著降低,说明自我控制团体辅导确实能用于对手机依赖的干预。

综上所述,采用自我控制团体辅导是对手机依赖者进行干预的一种有效形式。而如何更好的在团体辅导中运用心理咨询中的一些方法,及如何巩固已有干预效果是我们未来需要努力的方向。