产业政策如何促进企业创新效率提升

——对“五年规划”实施效果的一项评价

一 引言及研究回顾

20世纪70年代以来,产业政策在中国长期的经济发展中扮演着非常重要的角色,是中国经济增长奇迹的推动力之一。那么,在创新和技术进步成为引领中国经济发展第一动力的背景下,中国产业政策的成效如何?宏观的产业政策是否能影响微观企业的创新能力从而促进企业持续的发展?产业政策的角色是否需要转换?这是学术界、政府和业界都非常关注的问题。

已有研究表明,产业政策可以影响企业创新活动的投入及产出。黎文靖和郑曼妮(2016)[1]发现产业政策能显著增加中国公司申请专利的数目,尤其是非发明专利申请的数目。余明桂等(2016)[2]的实证研究结果表明产业政策促进了技术创新,其主要以专利申请数和研发费用作为技术创新的衡量标准。但是由于科技创新资源有限,在研发强度加大、创新资源总量投入不断增加的同时,更要注重效率问题,“好钢要用在刀刃上”,这样才能真正实现企业创新能力和竞争力的提升。

本文引用Gao和Chou(2015)[3]的方法,以调整的专利授权数与研发投入之比计算企业的创新效率来衡量企业的创新能力,根据中国专利的分类,本文创新性的引入发明效率(IE_I)和非发明效率(IE_NI)两个创新效率的分指标,以更为深入地研究产业政策对创新效率的影响。本文研究发现:首先,企业受到产业政策支持并不会提升其创新效率,反而会降低其创新效率;其次,国有企业存在资源诅咒效应,受到产业政策支持的国有企业创新效率下降更多;第三,企业有动机迎合产业政策实施非相关业务多元化战略,这种寻租行为导致企业的创新效率下降更多;第四,产业政策的政府补贴效应为负,受到产业政策支持的企业其政府补贴对创新效率为负向影响。考虑了产业政策和创新效率的内生性之后,本文的结论没有发生变化。

相对于当前国内外研究,本文的研究贡献主要是:第一,对产业政策成效现有研究的一个补充。本文立足于创新效率视角,研究我国产业政策在微观层面对企业创新效率的影响。已有文献对产业政策经济后果的研究主要集中在产业政策影响资源配置、产业结构优化、工业生产率(Okimoto,1990[4];Eaton和Grossman,1986[5];Chang et al.,1998[6];Etzkowitz和Leydesdorff,2000[7];Rodrik,2004[8])等宏观产业层面,虽然也有微观层面的研究分析了产业政策对公司投融资决策和创新活动的影响(黎文靖和郑曼妮,2016[1];余明桂等, 2016[2]),但是大部分只关注了企业创新活动的投入端或者产出端,而忽视了企业创新活动的效率问题。

第二,从产业政策的宏观视角探讨国家宏观经济政策对于微观企业行为的影响,细分产业政策影响企业创新效率的相关路径,进一步丰富了“宏观经济政策与微观企业行为”的理论分析框架(姜国华和饶品贵,2011)[9]。区别于以往研究,本文关注企业针对宏观产业政策做出的策略性行为会最终降低产业政策的效果,本文的研究结果表明产业政策实施过程中存在寻租问题,导致受产业政策支持的企业创新效率反而较低,为产业政策的激励扭曲效应提供了微观证据。

第三,对企业多元化战略选择的补充研究。已有研究主要集中在企业多元化战略对研发费用或者专利水平的影响(Garcia-Vega, 2006[10]; Klinger和Lederman, 2006[11]; Chen和Chang, 2012[12]),也有部分学者关注多元化战略对创新效率的影响,Gao和Chou(2015)[3]的研究表明跨国多元化企业的创新效率要低于本国企业。本文的研究证明了产业政策是企业实施非相关多元化战略的影响因素之一,而受产业支持的非相关多元化战略企业是创新效率最低的企业。

第四,本文的研究是对政府补贴效应的补充研究。前人对政府补贴效应的研究主要集中在政府补贴与企业创新投入的关系(Rodrik, 2004[8]; Hewitt-Dundas和Roper, 2010[13]),本文以政府补贴为中介变量的研究表明,政府补贴会削弱产业政策的有效性。

本文余下部分安排为:第二部分为产业政策的制度背景和理论分析假设;第三部分为主要变量及其描述性统计规律;第四部分为本文的实证结果及分析;第五部分探讨产业政策对创新效率的影响路径;最后是本文的结论。

二 制度背景与理论分析

(一)制度背景

改革开放以来,基于经济结构调整以及赶超型发展的考虑,产业政策一直占据着中国经济政策体系的中心地位。“产业政策”一词最早出现在1986年“七五计划”中,但实际上有着明确产业指向的政策早在20世纪70年代末即开始推行。当前,我国己经形成了多层次,统一而多样的产业政策体系,总体来看,我国的产业政策体系可以分为“金字塔”式的三层:最顶层是以“五年规划”和《产业结构调整指导目录》为代表的国家层面的纲领性计划或政策;中间层是各部门颁布的具体行业发展或限制政策;第三层则是各地区颁布的区域产业政策文件。下面两层政策的设计是以顶层为纲领,是对顶层目标的落实和补充。

作为产业政策体系的顶层设计,“五年规划”会对各产业的发展制订较为明确的指导方针,有着重要的指导意义。20世纪70年代末期的产业政策重点发展燃料、动力、原材料工业和交通运输以解决轻重工业比例严重失衡,基础行业发展落后的国情;而“九五”计划和“十五”计划的重点则在引导资源向机械电子、汽车、化工和建筑四个支柱行业倾斜;“十二五”之后产业政策不再支持资源粗放型产业增长而更倾向于扶持新能源产业以获得可持续发展。2016年发布的“十三五”规划则更多地着墨于战略性新兴产业的发展。由此可见,在中国经济发展的不同时期产业政策的倾斜方向是随着经济结构而调整的。当前,增强自主创新能力、建设创新型国家是国家发展核心战略,要走上创新驱动、内生增长的发展轨道,真正成为创新型国家,必须提高国家的自主创新能力。在此情形下,政策制定者需考虑产业政策对企业创新效率的影响及其机理。

(二)理论分析与研究假设

就本质来讲,产业政策是政府采取措施干预资源在产业中的分配。无论在理论上还是实践上,关于产业政策的争论一直存在。关于产业政策有效性的问题,学术界对此存在两种相对的态度,国内外学者的结论也不一致。产业政策的支持者以外部性和协调失灵等作为产业政策有效性的理论基础,认为产业政策能够纠正市场失灵从而实现资源的有效配置、优化产业结构、促进经济增长。产业政策的反对者则认为产业政策会导致资源配置低效率、有限信息和有限理性的制约,腐败和寻租问题的存在会使得产业政策走向失败。本文探讨产业政策究竟是提高还是阻碍创新效率的问题,以上述两种理论观点为基础,提出两个竞争性假设:产业政策能提高受扶持企业的创新效率和产业政策会阻碍受扶持企业的创新效率。

Romer(1999)[14]提出的内生增长理论认为,由于技术研发有知识溢出效应,研发的个人收益会小于社会收益,当收益无法弥补个人研发成本时,私人企业便会减少投资,从而会造成技术创新的市场失灵。乔治·泰奇(2002)[15]指出由于创新基础研究的投入成本高、风险大、收益却无法完全内部化以及技术生命周期的存在,企业投入的资源不能完全满足创新需要,也会造成市场失灵。当市场失灵时,政府采取一些政策措施,可以帮助克服市场失灵,增强企业自主创新的积极性。首先,政府部门通过财政补贴、信贷扶持等产业政策手段承担起技术研发和应用等过程中的部分市场不确定性风险,引导各方力量集中开展新技术研发,发挥技术研发的规模经济效应和集聚效应。其次,因为产业政策的制定集合了行业专家等的智慧,代表着国家未来的重点发展方向,因此有利于弥补市场外部性、信息不完全和信息不对称,引导社会资金流向产业政策支持的领域,提高资源配置的有效性,从而提高企业的创新效率。

综上,提出本文的研究假说1:产业政策能提高受扶持企业的创新效率。

产业政策制定的初衷是为了弥补“市场失灵”,但在实施的过程中,产业政策有可能会干扰市场机制发挥作用,因为产业政策在促进一部分产业较快发展的同时,很有可能使得企业产生对于政策带来的税收优惠,政府补贴以及外部资金流入等资源的依赖性,从而形成“资源诅咒效应”——企业缺乏改进、提高效率的动力,资源没有得到最有效的使用。并且产业政策有可能诱发企业的不正当行为。首先,政府对于某些行业的支持政策,会使得进入这些行业的企业数目多于市场机制引导下的企业数目,可见,有些企业是为了进入而进入,这就会产生一些无效的研发投入。其次,为了获取税收优惠和政府补贴,企业管理层有可能进行研发操纵(杨国超等,2017)[16],研发操纵行为会引起研发费用的虚增,为创新而创新,无法提高企业的创新水平,阻碍企业的创新效率。

综上,提出本文的研究假说2:产业政策会阻碍受扶持企业的创新效率。

三 主要变量及其描述性统计分析

(一)数据来源和样本筛选

本研究所用的数据集主要由三个数据来源整合而成。其一是国泰安发布的中国上市公司专利研究数据库,其包含了1988年以来上海证券交易所和深圳证券交易所所有上市公司的专利信息,包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利的申请数和授权数,还包含了2007年以来所有上市公司的无形资产和研发费用。其二是Wind数据库,从中获取了2006年以后所有A股上市公司的业务经营和财务数据。其三,产业政策的数据通过阅读“十一五”规划和“十二五”规划的文本内容手工匹配得到。对上述数据进行整合后,按照以下步骤进一步合并样本:(1)剔除金融和保险类上市公司;(2)剔除ST和PT公司;(3)剔除财务信息有缺失的样本;(4)删除只在一个五年计划期间的样本。最终本文得到2008-2015年1740家公司的7319个公司年度数据,表1列出了样本公司的行业分布情况。总体来看,在全样本期间内,样本数目最多的行业是制造业、信息传输、软件和信息技术服务业,这与中国证券市场上所有上市公司行业分布特征一致。为了删除极端值的影响,本文对所有连续变量进行了上下1%的缩尾处理。本文的实证分析均采用STATA13软件完成。

表1 样本公司的行业分布

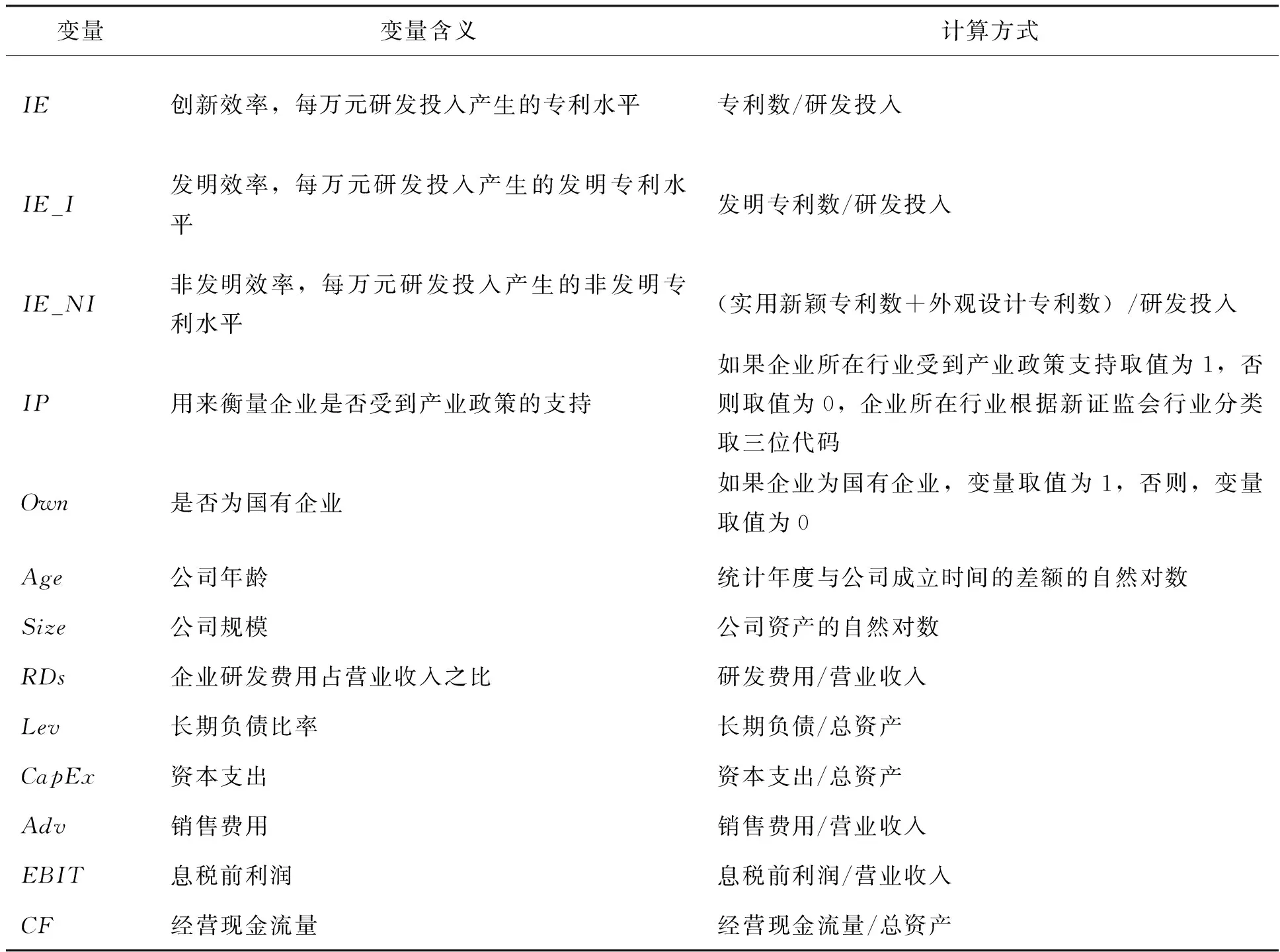

(二)主要变量

1.创新效率变量(IE)

区别于以往以研发投入或者专利申请数为创新能力衡量指标的研究,本文选用创新效率来度量企业的创新能力,本文所述创新效率是指企业进行创新活动的效率。创新效率的计算方法主要有两种:一是计算投入产出比,适用于单投入和单产出过程;二是利用生产函数进行计算,这种计算方法通常用于计算行业或者国家的创新效率。对于企业来说,生产函数的计算有难度且不确定,再加上投入和产出多要素的数据较难获得,因此本文选用投入产出法来计算创新效率。

参照Gao和Chou(2015)[3]的做法,本文以专利授权数来衡量创新活动的产出,以企业的R&D费用来衡量创新活动的投入,将企业创新效率(IE)定义为企业平均每百万元研发投入能带来的专利数量的增长。因为专利授权数可能存在截尾误差*因为专利申请和专利授权之间可能会存在时间差距,这就使得样本期最后一年专利授权数量的分布有偏。,而且专利授权数据可能会存在行业之间的偏误,因此,本文参考Hall et al.(2001)[17]的研究,用企业专利授权数除以同行业平均专利授权数代替专利数。

此外,已有研究表明由于资本投入、可获得性以及专利产出的效果不同,可以将发明专利、实用新型专利和外观设计专利分为发明专利和非发明专利(含实用新型专利和外观设计专利)。考虑到这种影响,本文新设了创新效率的两个分变量,分别是发明效率(IE_I)和非发明效率(IE_NI)。其中,发明效率以发明专利数与研发投入之比来衡量,非发明效率以实用新型专利数与外观设计专利数之和与研发投入之比来衡量。

2.产业政策变量(IP)

已有研究中,对于产业政策的定量分析主要有三种方法:(1)基于五年规划的文本,设置虚拟变量衡量产业政策(陈冬华等,2010[18];陆正飞和韩非池,2013[19];黎文靖和郑曼妮,2016[1]);(2)用税收优惠、政府补贴、研发补贴作为产业政策的度量指标(Aghion et al.,2015)[20];(3)以法规规章数量来度量产业政策(韩永辉等,2017)[21]。本文认为,“五年规划”处于产业政策体系的核心指导地位,其能体现国家产业发展的远景目标及方向,而第二种方法只关注产业政策的财政支持因素,第三种方法不适用于对企业的研究,因此本文采取第一种衡量方法度量产业政策,研究具有普遍性的产业政策对企业创新能力的影响。

图1 2006-2015年受产业政策支持的行业一览

通过对《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的文本分析,本文梳理出了“十一五”期间和“十二五”期间国家支持发展的行业,从图1中可以看到“十一五”期间和“十二五”期间一直受支持的行业有16个,“十一五”支持而“十二五”不支持的行业有11个,“十一五”不支持而“十二五”支持的行业有6个。同时可以发现2006-2015年这十年间我国支持产业发展的路线,“十一五”期间仍然以较为传统的行业支持为主,“十二五”期间则更为关注新能源行业。然后将上市公司按照其所属行业分为产业政策支持的企业和其他企业。如果上市公司所属行业为产业政策支持发展的行业,则IP取值为1;反之,IP取值为0。

3.控制变量

已有研究表明,国有企业和民营企业的创新效率存在较大差异,因此本文将企业所有权性质纳入计量模型作为控制变量。除此之外,本文控制了对公司研发活动影响较大的自由现金流、固定资产比例、流动比率、息税前利润等指标,同时还控制了公司规模、年龄、资产负债率等一般变量。本文所有变量及其定义见表2。

表2 变量定义

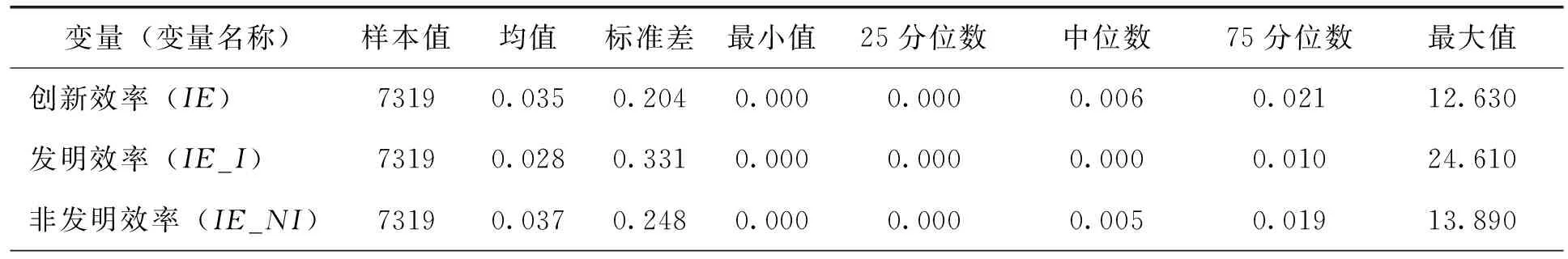

(三) 描述性统计

表3为本文主要变量的描述性统计结果。样本的平均创新效率为0.035,最小值为0,最大值为12.630,这说明样本企业每百万元研发投入平均能获得专利0.035个*IE=(专利获得数/行业平均)/研发投入,所以创新效率这里已经调整了行业差异。,有至少3/4的样本企业每百万元研发投入获得的专利数目低于平均数,这说明样本企业的创新能力差异很大,且大部分企业的创新效率呈现较低水平。发明效率和非发明效率的平均值分别为0.028和0.037,由此可见非发明效率要普遍高于发明效率,但是发明效率的极差要远远高于非发明效率,这说明发明效率的企业差异性更大。变量IP的均值为0.425,说明受产业政策支持的样本数占比为42.5%,由此也说明产业政策覆盖的企业范围较广,具有普遍指导意义。

表3 主要变量描述性统计

(续上表)

表4为单变量分析,按照是否受产业政策支持将样本分为两组,比较其在创新效率、发明效率以及非发明效率上的差异。表4中,不受产业政策支持企业的平均创新效率为0.042,而受产业政策支持企业的平均创新效率为0.025,且两者的均值差异在1%的水平上显著。具体到两个分效率指标,不受产业政策支持企业的平均发明效率均值为0.035,在5%的显著性水平下高于受产业政策支持企业(0.019),同样地,不受产业政策支持企业的平均非发明效率要显著高于受产业政策支持企业。单变量分析的结果表明,不受产业政策支持的企业拥有更高的创新效率。

表4 单变量分析

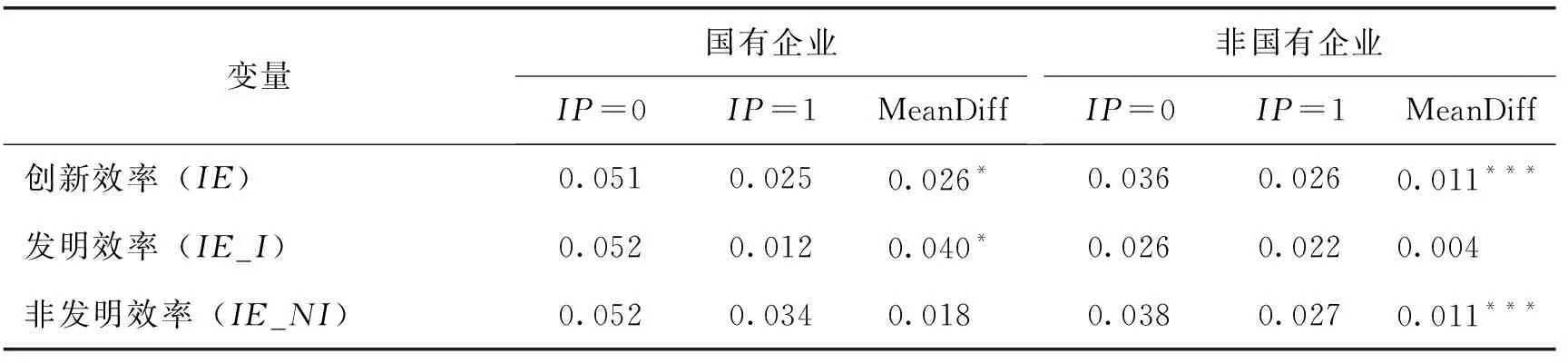

进一步区分所有权性质的单变量分析结果见表5,将样本按照所有权性质分为国有企业和非国有企业,比较不同所有权性质企业的创新效率及分效率的差异。无论是国有企业还是非国有企业,不受产业政策支持企业的平均创新效率均要高于受到产业政策支持企业,分别高约0.026和0.011。但是在分效率上,国有企业和非国有企业有不同的表现。受到产业政策支持的国有企业会降低其发明效率,但是其非发明效率不受产业政策的影响。而不受产业政策支持的非国有企业其非发明效率会降低,但是发明效率不受影响。表5的结果表明,产业政策的效果与企业的所有权性质密切相关。

表5 区分所有权性质的单变量分析

四 实证结果及分析

(一)产业政策对创新效率的影响

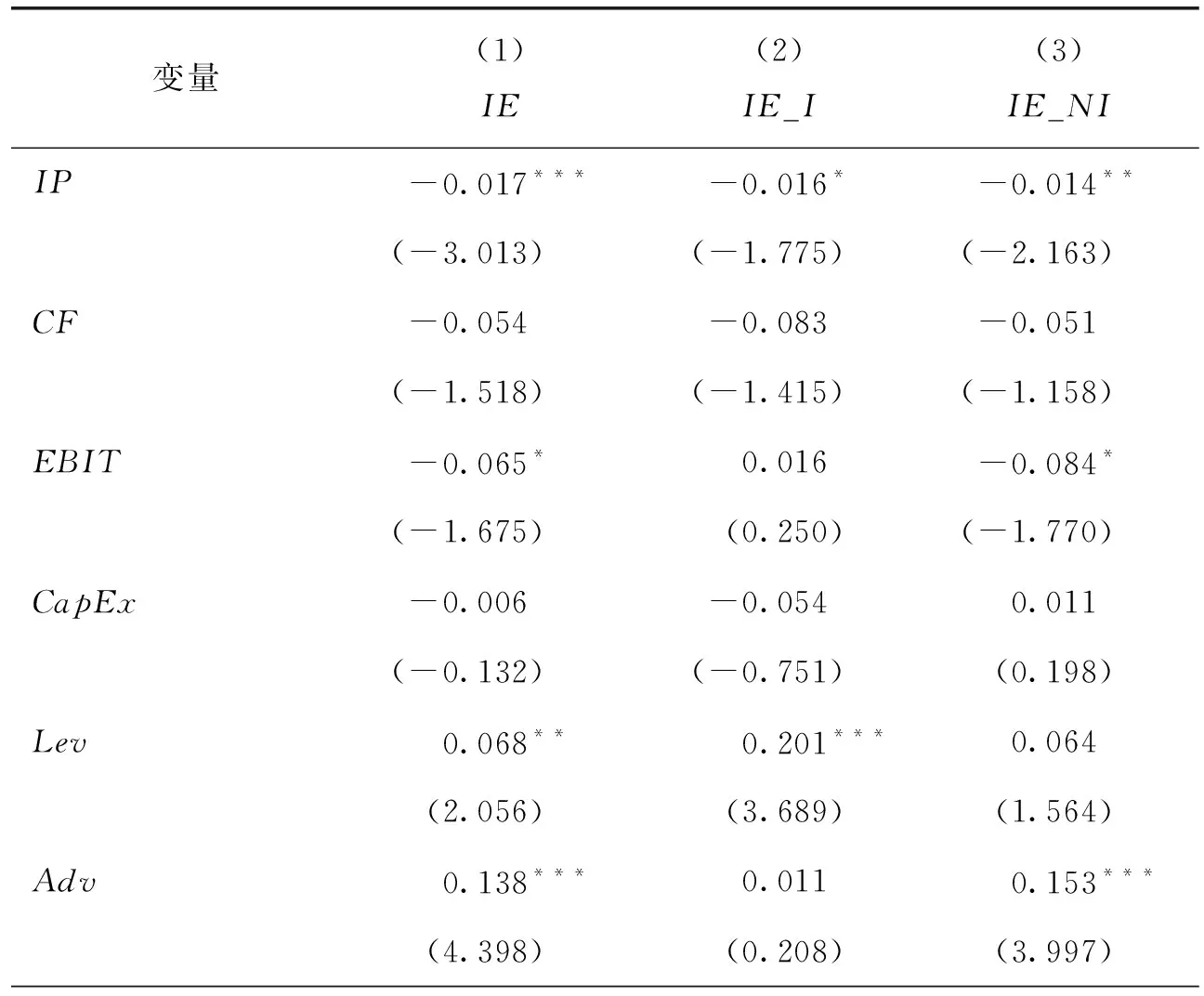

本文的首要目的是评估产业政策对企业创新效率的影响,即揭示产业政策是否显著影响了企业的创新效率。表6为产业政策对企业创新效率的回归结果。从回归结果可以发现,产业政策(IP)对IE、IE_I、IE_NI的回归系数均显著为负。列(1)的结果表明,受到产业政策支持的企业平均每百万研发投入所能获得的专利要比不受产业政策支持的企业少1.7%。列(2)的结果表明,受到产业政策支持的企业平均每百万研发投入所能获得的专利要比不受产业政策支持的企业少1.6%。列(3)的结果表明,受到产业政策支持的企业平均每百万研发投入所能获得的专利要比不受产业政策支持的企业少1.4%。可见,产业政策对企业创新效率有负向影响,既会降低企业的发明效率,也会降低企业的非发明效率。已有研究表明,产业政策能显著提高公司的研发投入和专利产出(黎文靖和郑曼妮,2016)[1],这说明,中国上市公司存在迎合产业政策的动机,研发投入的增加速度超过了专利产出的增加速度。表6的回归结果支持了本文的研究假说2,即产业政策会损害受支持企业的创新效率。

表6 产业政策与创新效率

(续上表)

注: 括号内为t值,标准误经过了公司的cluster调整; ***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平上显著。

(二) 所有权异质性分析

所有权性质是企业创新效率最显著的影响因素之一。与非国有企业相比,国有企业在行业准入和退出、历史负担以及投融资方面都享有优越的待遇(刘小玄,2000)[22],为了在激烈的市场竞争中获得生存和发展,非国有企业会更加注意提高企业的效率,这使得非国有企业的创新效率极有可能会高于国有企业(Jefferson et al.,2000)[23]。相对非国有制企业,推行“赶超”战略的产业政策会给国有企业带来政策性负担(林毅夫等,1998)[24],使国有企业面临预算软约束,从而产业政策的负效应越明显。在这里进一步讨论产业政策对企业创新效率的影响在不同所有制企业中的异质性,对国有企业和非国有企业分别作回归。

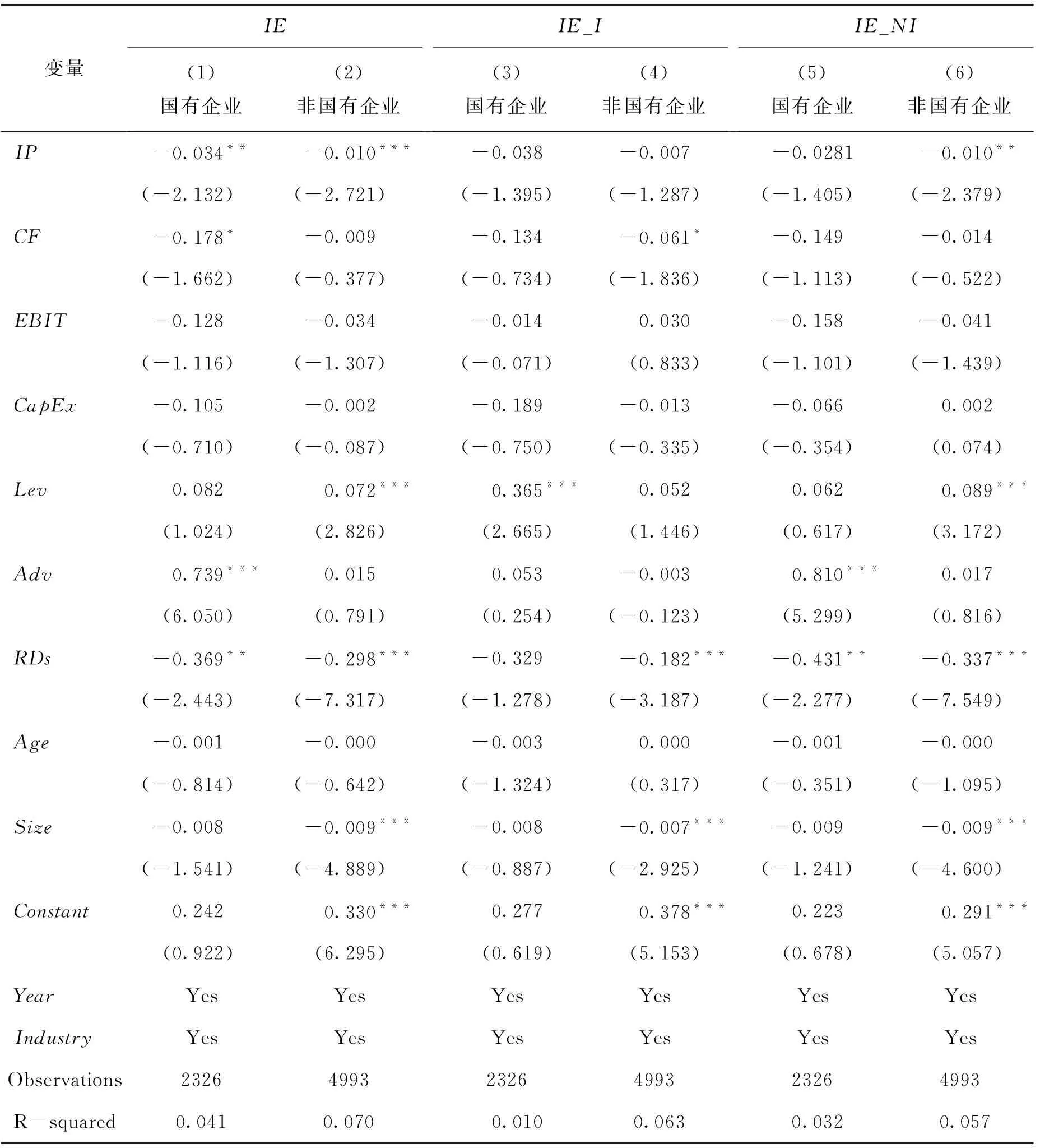

与上述理论分析一致,产业政策的效果在国有和非国有企业中存在明显的差异。表7列(1)和列(2)的因变量为创新效率,两列中,产业政策IP的系数均显著为负,国有企业中产业政策的系数为-0.034,显著大于非国有企业中产业政策的系数-0.010,可见,产业政策的负向影响在国有企业中更为明显,这说明,国有企业由于其先天的行业准入和退出、投融资以及与政府关系等方面的优势,更容易获得资金,因而也有更多的资金投入研发过程,但是国有企业同时又存在机构冗余、研发动力不足等问题,从而导致创新效率显著低于非国有企业,而产业政策的支持加大了研发过程投入和产出的差距。

表7列(3)和列(4)的因变量为发明效率。当区分国有和非国有企业之后,产业政策的系数虽然仍然为负,但是不再显著,即使国有企业中产业政策的系数大于非国有企业中产业政策的系数,本文还是认为产业政策对企业发明效率的影响与企业所有权性质没有显著关系。表7列(5)和列(6)的因变量为非发明效率,非国有企业中产业政策的系数显著为负,说明产业政策会降低非国有企业的创新效率,但是国有企业中产业政策的系数不显著。表7的结果说明,产业政策对创新效率的负向作用受到企业所有权性质的影响,相对于非国有企业,国有企业的每百万元研发投入获得的专利增加速度更慢。

表7 国有企业与非国有企业中产业政策与创新效率

注: 括号内为t值,标准误经过了公司的cluster调整; ***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平上显著。

(三)稳健性检验

上述结果可能受到“自选择偏误”的影响,“自选择偏误”问题是指产业政策对企业创新效率的影响可能存在内生性,产业政策选择支持的行业可能没有产业政策支持,这些行业的创新效率也会发生变化。为了解决这一内生性问题,本文采用以下两种方法对政策变量的内生性问题进行检验:(1)采用产业政策的滞后项作为解释变量进行回归;(2)以产业政策的滞后项作为控制变量进行回归。检验结果均与上文的结果一致。

此外,本文还对产业政策变量做了稳健性检验,采用Aghion et al.(2015)[20]的产业政策度量方法,对产业政策对创新效率的影响进行回归,回归结果也显示产业政策对创新效率的影响为负值,而且产业政策的效果存在所有权异质性。

五 进一步的讨论

上文实证结果证明了产业政策对企业创新效率的影响为负,说明在市场中,产业政策对创新的激励作用被企业的寻租行为抵消,下面进一步探讨受到产业政策支持企业的业务拓展、获得政府补贴两种寻租行为对创新效率的影响。

(一)业务拓展

从中国的社会现实来看,产业政策具有较强的资源配置效应,产业政策的出台会使得政府资源和社会资源涌入支持行业,这就使得受产业政策支持的企业更容易获得外部融资,能有效缓解其融资约束。因此企业很有可能为了缓解融资约束,获得政策支持而拓展自身的业务进入产业政策支持的行业,也就是说,产业政策有可能诱导企业的业务多元化行为。对于企业这种为了寻求政策支持和外部资金流入而进行的业务多元化行为,即有目的地进入产业政策支持领域,而不是基于公司发展的需求,会降低企业内部进行自主创新活动的意愿,从而降低企业的创新效率。

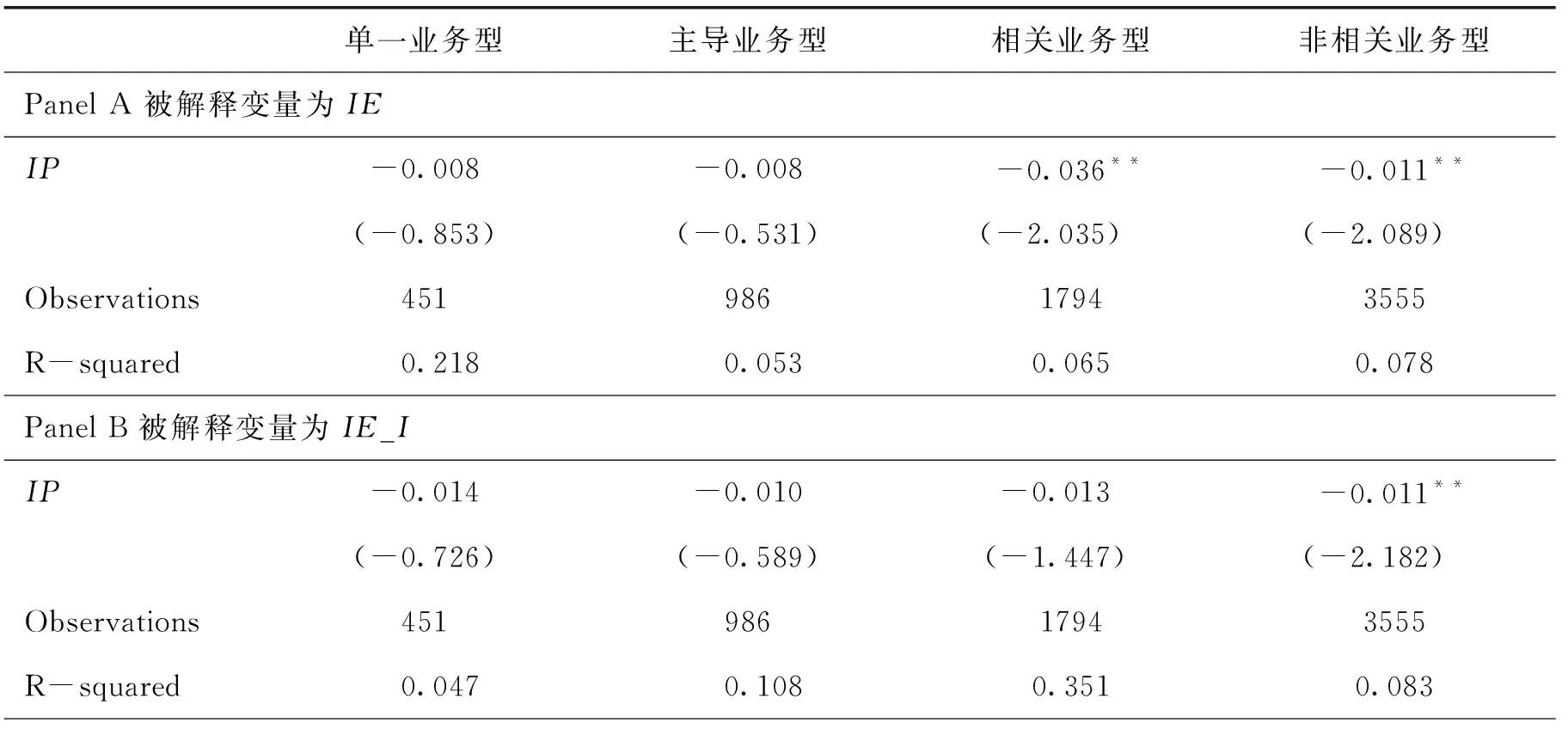

为了检验产业政策对企业创新效率的负向作用是否部分归因于业务拓展这一寻租行为,本文以公司多元化战略来表征企业的业务拓展类型,使用Wrigley(1970)[25]提出的多元化测度方法将企业的多元化类型分为单一业务型、主导业务型、相关业务型和非相关业务型四种。这一多元化测度方法与企业的业务息息相关,因此,可以用来衡量企业的业务拓展行为。表8是基于多元化类型分类的企业创新效率受产业政策影响的结果。

表8 产业政策对按照多元化战略分组的企业创新效率的影响

(续上表)

注: 括号内为t值,标准误经过了公司的cluster调整; ***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平上显著。解释变量包含了常数项、控制变量(与表5和表6相同)、时间和行业虚拟变量,下同。

表8显示,不同多元化类型企业的创新效率受到产业政策的影响存在差异性。表中Panel A报告的是产业政策对创新效率的影响,相关业务型企业与非相关业务型企业产业政策的系数显著为负,说明相关业务型或者非相关业务型企业受到产业政策支持时,其每百万元研发投入产生的专利数量要低于不受产业支持的企业。可见,受到产业政策支持的相关业务型企业和非相关业务型企业的研发投入并没有换来公司研发产出的相应提升。此外,在单一业务型企业和主导业务型企业中,产业政策的回归系数并不显著,可见产业政策的支持不会阻碍单一业务型企业和主导业务型企业的创新效率。

表8 Panel B报告的是产业政策对发明效率的影响,产业政策的系数只在非相关业务型企业中显著为负,这说明受产业政策支持的非相关业务型企业发明效率要低于不受产业政策支持的非相关业务型企业,即同样的研发支出,受到产业政策支持的非相关业务型企业取得的发明专利数量要低于不受产业政策支持的非相关业务型企业。表8 Panel C报告的是产业政策对非发明效率的影响,同样地,Panel C的结果表明相关业务型或者非相关业务型企业受到产业政策支持时,其每百万元研发投入产生的非发明专利数量要低于不受产业政策支持的企业,而产业政策的支持不会阻碍单一业务型企业和主导业务型企业的非发明效率。

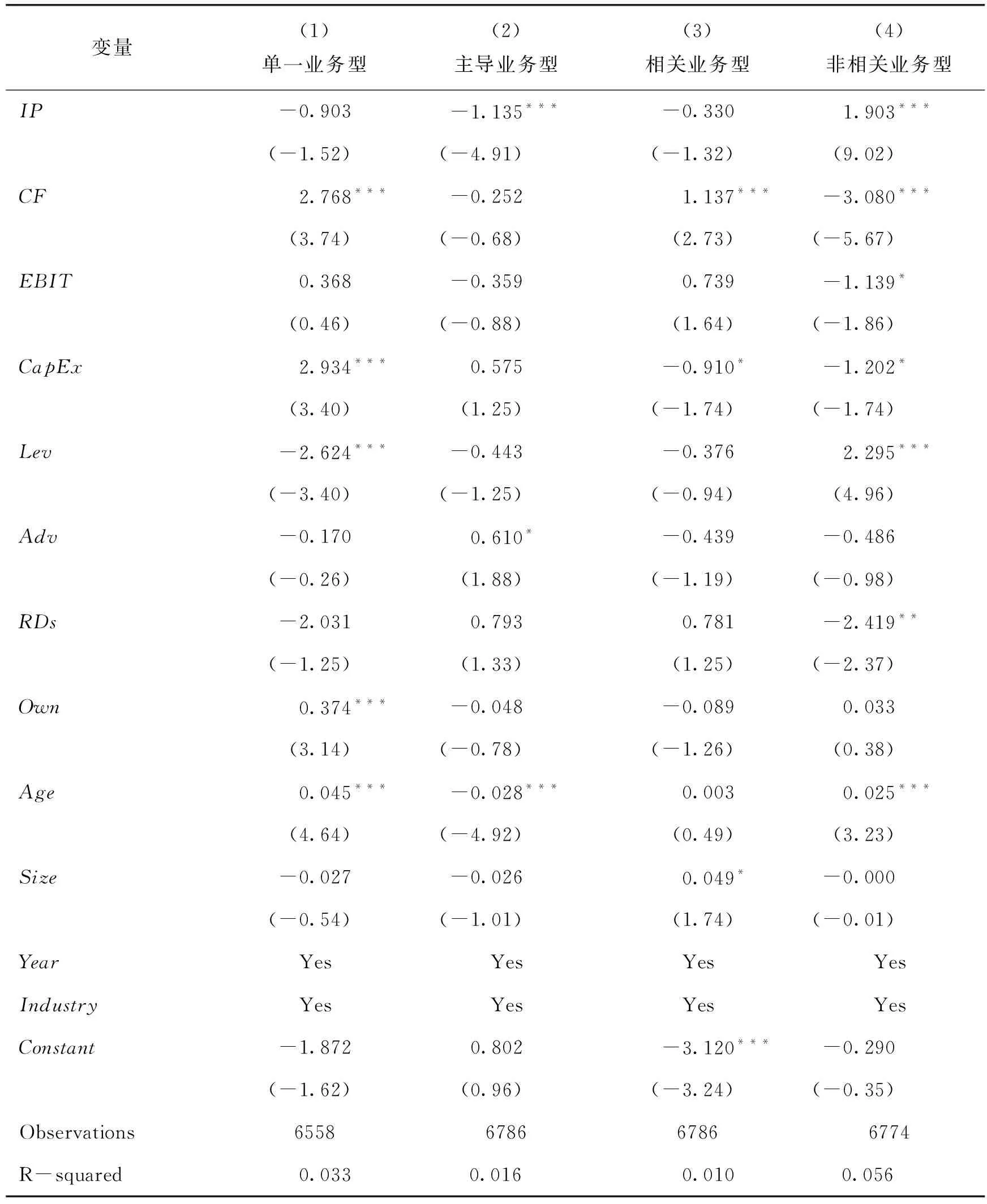

产业政策对创新效率的影响因为企业的多元化战略而存在差异,为了检验产业政策对创新效率的负向作用是否部分归因于业务拓展这一寻租行为,还需要回答一个很重要的问题,即产业政策是否是企业进行业务多元化的诱因?如果企业受产业政策的影响而进行业务多元化,那么可以认为产业政策对创新效率的负向作用部分归因于业务拓展这一寻租行为。因此,本文运用Logit模型来检验企业多元化战略与产业政策之间的联系,估计模型设为式(1):

logit(Divi, t)=α+βIPi, t+γControli, t+εi, t

(1)

表9报告了Logit模型的回归结果。表9的第一行系数表明受产业政策支持的企业更有可能实施非相关业务型多元化战略,而不愿意实施主导业务型战略。具体来看,表9列(1)和列(3)中产业政策的系数并不显著,可见产业政策对企业的单一业务型以及相关业务型决策并不产生影响。表9列(2)中产业政策的系数为-1.135,在1%的水平上显著,说明受产业政策支持的企业其实施主导业务型战略的可能性要低于不受产业政策支持的企业。表9列(4)中产业政策的系数为1.093,且在1%的水平上显著,这说明受到产业政策支持的企业更有可能采取非相关业务型战略。表9的结果说明产业政策是企业进行业务多元化的诱因,结合表8的结论,本部分证实了产业政策对企业创新效率的负向作用部分归因于业务拓展这一寻租行为。

表9 产业政策对企业多元化战略决策的影响

注: 括号内为t值,标准误经过了公司的cluster调整; ***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平上显著。

(二)政府补贴

Hewitt-Dundas和Roper(2010)[13]研究发现政府支持能提高企业的创新产出比例,还能提高新产品的附加值。政府补贴是鼓励产业发展的重要方式。在中国,企业可以通过获得政府补贴向外部投资者传递信号,表明公司有相当的政治资源,这一信号能吸引外部投资者的资金投入(宋凌云和王贤彬, 2013)[26];此外,企业还可以通过获得政府补贴向外界传递企业技术创新能力的积极信息,缓解信息不对称程度(Czarnitzki和Hussinger, 2004)[27]。已有关于政府补贴的研究基本得出共识,政府补贴有助于降低企业创新活动的成本及风险和企业进行技术投资的风险,传递积极信号,从而推动企业的创新投入(Kleer, 2010[28]; Lee, 2011[29]; Meuleman和Maeseneire,2012[30])。很多学者证实了R&D投入和专利水平的显著正向关系(Hausman et al., 1984[31]; Pakers, 1985[32]; Koller, 1995[33])。

政府补贴会对企业创新产生推动作用的前提是政府愿意并且能够准确地确定行业的发展前景和技术演进路径,然后根据行业的需要合理分配资源。从产业政策的制定过程来看,一般由政府部门组织专业人士通过对经济环境、国家发展等方面的分析制定出未来一段时间内重点发展的行业,因此,基本满足政府补贴发挥作用的第一个前提条件,即政府愿意并且能够准确地确定行业的发展前景和技术演进路径。但是目前政府和企业之间存在严重的信息不对称,政府没有办法充分了解企业的技术信息(Powell, 2005)[34],而受产业政策支持的企业更容易获得政府补贴,这就有可能导致企业的寻租活动,企业有动机进入受产业政策支持的领域,向政府发出虚假信号以获得政府补贴,从而导致资源错配,此时政府补贴发挥作用的第二个前提条件难以得到满足,因此有可能阻碍创新。

因此本部分试图探究政府补贴对产业政策有效性的影响。选用的模型如式(2)所示:

IEi, t=α+β1IPi, t+β2Gsubi, t*IPi, t+β3Gsubi, t+γControli, t+εi, t

(2)

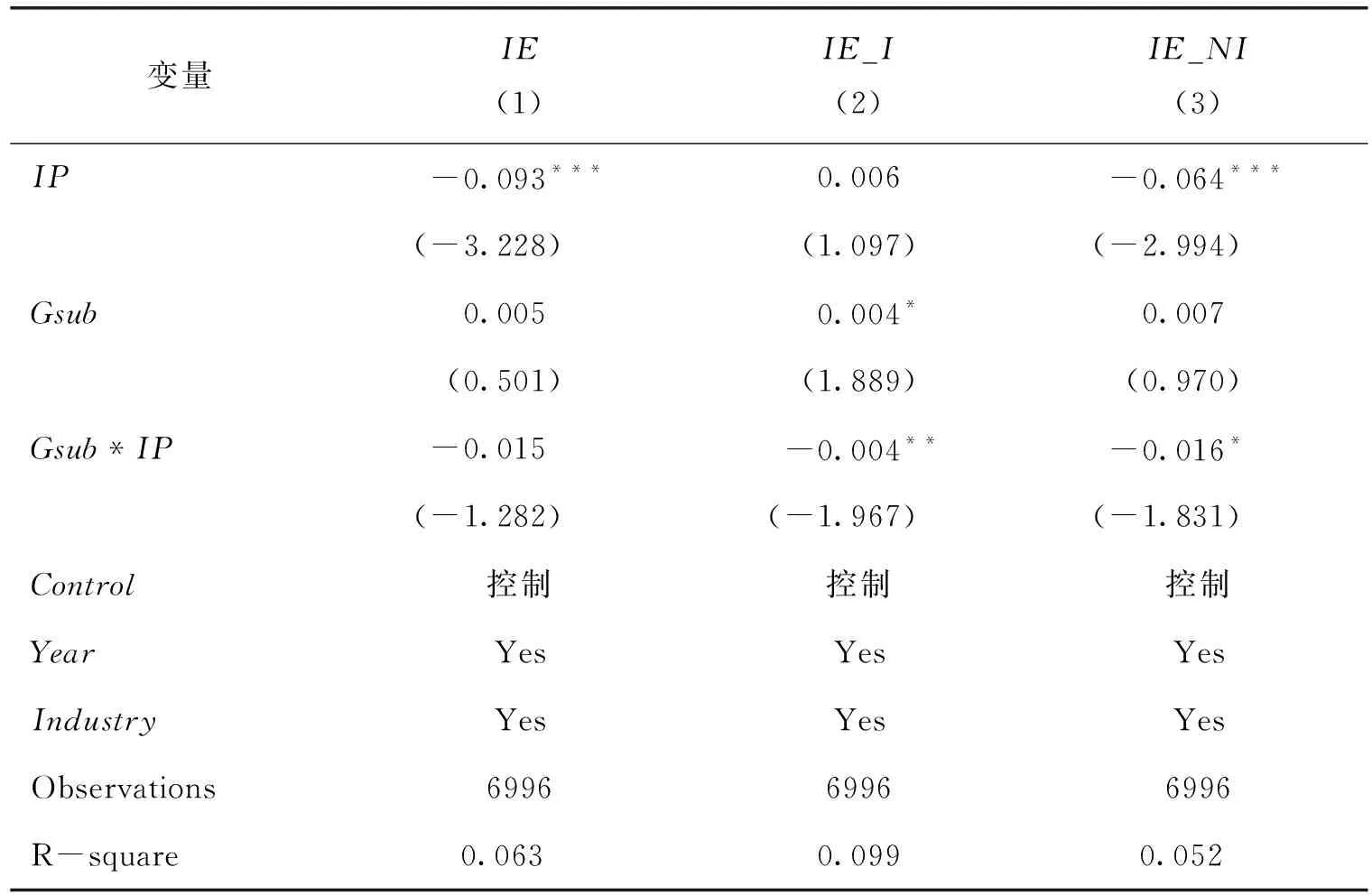

表10报告了相关回归结果,重点关注政府补贴(Gsub)和产业政策(IP)交乘项系数的符号及显著性,交乘项的系数表明政府补贴对产业政策和创新效率之间的关系有负向影响。表中列(1)-列(3)为以IP为解释变量,分别以IE、IE_I、IE_NI为被解释变量的回归结果,后两者的交乘项系数为-0.00439和-0.0159,分别在5%和10%的水平上显著,说明政府补贴可能引起企业的寻租行为,企业有向政府传递虚假信号以获取政府补贴的动机,这会使得公司的创新效率下降。

表10 政府补贴对产业政策有效性的中介作用

注: 括号内为t值,标准误经过了公司的cluster调整; ***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平上显著。

六 结论及启示

本文利用中国2008-2015年间披露研发投入的上市公司的专利数据及经营和财务数据,考察宏观产业政策对微观企业创新效率的影响及其可能的传导机制。研究结果表明:(1)受产业政策支持的企业创新效率更低,即产业政策对企业创新效率存在负向影响;(2)相对非国有企业,国有企业中产业政策对创新效率的负向影响更明显;(3)企业会迎合产业政策做业务的调整,而这种业务的调整会阻碍企业的创新效率;(4)受产业政策支持的企业有向政府传递虚假信号以获取政府补贴的寻租动机,会阻碍企业的创新效率。

已有理论认为恰当的产业政策能提高产业层面的创新效率(Peters et al.,2012[35];宋凌云和王贤斌,2013[26]),有利于促进竞争的产业政策,可以促进生产率和生产率的增长(Aghion et al.,2015)[20]。公司层面,已有实证研究证明了产业政策能显著提高被鼓励产业中企业发明专利数量和研发投入(余明桂等,2016)[2],本文的研究结论反而表明产业政策降低了企业的创新效率,这不是对产业政策作用效果的否定,而是从创新效率角度对产业政策研究的补充。

研究结论为如何进一步提高产业政策对创新的推动作用提供了思路:在产业政策的实施过程中应该尽量避免产业政策对企业创新效率的负向影响,真正提升企业的创新能力。据此,本文提出如下政策建议:首先,产业政策在实施过程中可以向民营企业适度倾斜,并且加强对国有企业的监督,以降低国有企业的非效率;其次,产业政策的实施应该配套相应的甄别制度,强化对受扶持企业认定资质的审查,重点审查企业是否有真正进入政策支持行业的动机和基础、是否存在“骗补”行为,以及是否存在虚增研发投入等现象,从而降低企业寻租的机会。

[参考文献]

[1] 黎文靖, 郑曼妮. 实质性创新还是策略性创新——宏观产业政策对微观企业创新的影响[J]. 经济研究, 2016, (4): 60-73.

[2] 余明桂, 范蕊, 钟慧洁. 中国产业政策与企业技术创新[J]. 中国工业经济, 2016, (12): 5-22.

[3] Gao, W., Chou, J.. Innovation Efficiency, Global Diversification, and Firm Value[J].JournalofCorporateFinance, 2015, 30(C): 278-298.

[4] Okimoto, D. I..BetweenMITIandtheMarket:JapaneseIndustrialPolicyforHighTechnology[M]. Palo Alto: Stanford University Press, 1989.

[5] Eaton, J., Grossman, G. M.. Optimal Trade and Industrial Policy Under Oligopoly[J].QuarterlyJournalofEconomics, 1986, 101(2): 383-406.

[6] Chang, H. J., Park, H. J., Yoo, C. G.. Interpreting the Korean Crisis: Financial Liberalization, Industrial Policy and Corporate Governance[J].CambridgeJournalofEconomics, 2001, 22(6): 735-746.

[7] Etzkowitz, H., Leydesdorff, L.. The Dynamics of Innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of University-industry-government Relations[J].ResearchPolicy, 2000, 29(2): 109-123.

[8] Rodrik, D.. Industrial Policy for the Twenty-first Century[C]. Cepr Discussion Papers, 2004: 1-15.

[9] 姜国华, 饶品贵. 宏观经济政策与微观企业行为——拓展会计与财务研究新领域[J]. 会计研究, 2011, 281(3): 9-18, 94.

[10] Garcia-Vega, M.. Does Technological Diversification Promote Innovation?: An Empirical Analysis for European Firms[J].ResearchPolicy, 2006, 35(2): 230-246.

[11] Klinger, B., Lederman, D.. Diversification, Innovation, and Imitation Inside the Global Technological Frontier[J].PolicyResearchWorkingPaper, 2006, 36(31): 1-24.

[12] Chen, Y. S., Chang, K. C.. Using the Entropy-based Patent Measure to Explore the Influences of Related and Unrelated Technological Diversification upon Technological Competences and Firm Performance[J].Scientometrics, 2012, 90(3): 825-841.

[13] Hewitt-dundas, N., Roper, S.. Output Additionality of Public Support for Innovation: Evidence for Irish Manufacturing Plants[J].EuropeanPlanningStudies, 2010, 18(1): 107-122.

[14] Romer, P. M.. Endogenous Technological Change[J].NBERWorkingPapers, 1990, 98(98): 71-102.

[15] 乔治·泰奇. 研究与开发政策的经济学[M]. 苏竣, 柏杰译. 北京: 清华大学出版社, 2002.

[16] 杨国超, 刘静, 廉鹏等. 减税激励、 研发操纵与研发绩效[J]. 经济研究, 2017, (8): 110-124.

[17] Hall, B. H., Jaffe, A. B., Trajtenberg, M.. Market Value and Patent Citations: A First Look[J].SocialScienceElectronicPublishing, 2000, 36(1): 16-38.

[18] 陈冬华, 李真, 新夫. 产业政策与公司融资——来自中国的经验证据[C]. 中国会计与财务研究国际研讨会论文集, 2010: 1-80.

[19] 陆正飞, 韩非池. 宏观经济政策如何影响公司现金持有的经济效应?——基于产品市场和资本市场两重角度的研究[J]. 管理世界, 2013, (6): 43-60.

[20] Aghion, P., Dewatripont, M., Du, L., et al.. Industrial Policy and Competition[J].AmericanEconomicJournal:Macroeconomics, 2015, 7(4): 1-32.

[21] 韩永辉, 黄亮雄, 王贤彬. 产业政策推动地方产业结构升级了吗?——基于发展型地方政府的理论解释与实证检验[J]. 经济研究, 2017, (8): 33-48.

[22] 刘小玄. 中国工业企业的所有制结构对效率差异的影响——1995年全国工业企业普查数据的实证分析[J]. 经济研究, 2000, (2): 17-25, 78-79.

[23] Jefferson, G. H., Rawski, T. G., Li, W., et al.. Ownership, Productivity Change, and Financial Performance in Chinese Industry[J].JournalofComparativeEconomics, 2000, 28(4): 786-813.

[24] 林毅夫, 蔡昉, 李周. 中国经济转型时期的地区差距分析[J]. 经济研究, 1998, (6): 3-10.

[25] Wrigley. Divisional Autonomy and Diversification[D]. Boston: Harvard Business School, 1970.

[26] 宋凌云, 王贤彬. 重点产业政策、资源重置与产业生产率[J]. 管理世界, 2013, (12): 63-77.

[27] Czarnitzki, D., Hussinger, K.. The Link Between R&D Subsidies, R&D Spending and Technological Performance[R]. Zew Discussion Papers NO.04-56, 2004, https://EconPapers.repec.org/RePEc:zbw:zewdip:2194.

[28] Kleer, R.. Government R&D Subsidies as a Signal for Private Investors[J].ResearchPolicy, 2010, 39(10): 1361-1374.

[29] Lee, C. Y.. The Differential Effects of Public R&D Support on Firm R&D: Theory and Evidence from Multi-country Data [J].Technovation, 2011, 31(5-6): 256-269.

[30] Meuleman, M., Maeseneire, W. D.. Do R&D Subsidies Affect SMEs’ Access to External Financing?[J].ResearchPolicy, 2012, 41(3): 580-591.

[31] Hausman, J. A., Hall, B. H., Griliches, Z.. Econometric Models for Count Data with an Application to the Patents-R&D Relationship[J].Econometrica, 1984, 52(4): 909-938.

[32] Pakes, A.. On Patents, R&D, and the Stock Market Rate of Return[J].JournalofPoliticalEconomy, 1985, 93(2): 390-409.

[33] Koeller, C. K.. Innovation, Market Structure and Firm Size: A Simultaneous Equations Model[J].Managerial&DecisionEconomics, 1995, 16 (3): 259-269.

[34] Powell, B.. State Development Planning: Did It Create an East Asian Miracle?[J].ReviewofAustrianEconomics, 2005, 18(3-4): 305-323.

[35] Peters, M., Schneider, M., Griesshaber, T., et al.. The Impact of Technology-push and Demand-pull Policies on Technical Change-Does the Locus of Policies Matter?[J].ResearchPolicy, 2012, 41(8): 1296-1308.