三大王传说的文化探析

(山西大学 文学院,山西 太原 030006)

桑干河畔,洪涛山下,至今有一神婆遗迹,“俗传有神妪携子游石上,手足及梳镜皆深寸余。”*(明)宋子质纂修:马邑县志·上卷·卷一·舆图志。马邑首志创于弘治,是为三修,明万历三十六年(1608)刊刻成书。文献中关于神妪为何游石,为何山上存有痕迹,所述不详。明代朔州知县王一鸣《游神头山》一诗将传说情节加以概括,诗曰:“共工触倒不周山……万丈洪涛一滚来。淹得神婆无去处,携儿奔上北山隈。气喘神劳体无力,手按山头暂憩息……神婆发愤气犹龙,推倒雷山一二峰。”[1]诗中描述的便是朔州市吉庄村家喻户晓的三大王传说。在民众口中,三大王有母无父,为其母饮金龙池水所生,与古帝王“感孕而生”相似,颇具神性色彩。三大王又被当地民众奉为庇佑一方的全能神灵,其主要神格为雨神。据《马邑县志》载“相传至今有司岁以二月十八、六月十三日致祭,乡民亦有献牲醴者,祭告者多为祈免于雹灾云。”[1]此外,三大王还是专管作物耕种的农业神,维护地方秩序、保佑百姓平安的地方保护神。三大王因神性的诞生方式与多样的神职功能备受民众推崇,当地老百姓因功谢神,建立了三大王庙加以祭祀,由此构成了独特的三大王信仰。

一、三大王神性的诞生方式

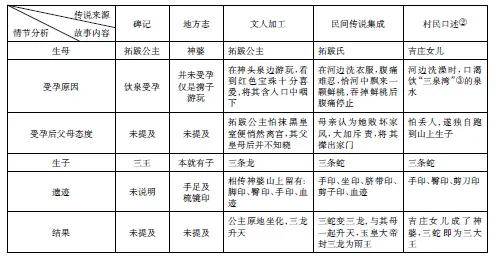

据《马邑县志》《朔县志》等多种地方文献记载,三大王的出生颇具神性色彩,为其母饮金龙之池水而生。金天会十三年(1135)《重修三大王庙碑》明确记载三大王实为拓跋公主之子:“神有三王,谓之兄弟三人,母拓跋公主。”*朔州马邑县重建桑乾神庙记碑,金天会十三年(1135)九月十四日勒石,碑原立于山西朔县神头村三大王庙内,1959年拆庙时移至朔县崇福寺文物保管所。石碑为青石质,方首抹角,座佚,碑呈长方形,高125厘米,宽65厘米,厚15厘米。碑额隶书,竖刻“重建神庙之记”3行6字。碑文楷书,竖刻20行,满行37字,共686字。马邑县事、武骑尉、借绯程舜卿记并书,主薄、兼知县尉赵铉立石,现藏于朔州市文物保管所,据抄本录文。清末马邑*朔州,古称马邑。人霍殿鳌在《拓跋三大王辨》一文中认为拓跋公主即为北魏冯太后,三王为大大王(禄官)、二大王(猗迤)、三大王(猗卢)。[1]《马邑县志》云:“三王即桑干河神也。金天会间,建元封为王,明改今称。按,晋愍帝建兴三年,封代公拓跋猗卢为代王,至拓跋珪改国号魏。”[2]但在后世流传过程中,由于时代语境的改迁、民众口头叙事的错位以及文本自身的发展,使得三大王传说发生了不同程度上的变异。现将三大王诞生方式进行如下比较分析(见表1)。

依表可见,三大王诞生传说在不同时空的讲述中,其基本情节有所变异,所谓“纵观宇宙,上自星象的形成,下至人类的繁殖,自其动者而观之,无处不是‘变’,自其静者而观之,无处不是‘异’,自然历史家名此种现象曰:‘变异’”。[3]这种变异实则是上、中、下三个阶层对自我认知、自我记忆的阐释。但是无论传说的主人公,还是具体情节的“变化”,其传说的基干是“女子吞异物受孕生三龙”。至于传说中变异的要素,“有人仅仅归因于口舌传述的错误,这是太把修改者的心理(无论是意识的、或非意识的)忽略了,因为时间上的或地理上的文化程度高低水平的不同,往往把传来故事的原有情节,给予以适合于自己社会的习俗和心理的改正。”[4]

表1 三大王诞生简析表*资料来源:碑记部分主要参照《重修三大王庙碑》《元封三大王庙记铭 》《新三龙王庙记》等碑刻内容,碑文中均提及三大王为拓跋公主所生;地方志主要依据民国本《马邑县志》(1918)中的文本;文人加工的文本则是源自于旺稼所编的《桑干河源头的传说》(山西古籍出版社,1994:4)一书;民间传说集成依据三套集成中的《中国民间故事集成·朔州卷》;村民口述则为田野调查时所获得的活态文本。

传说是记述民间话语诉求的一种文本载体,亦是不同社会语境下民众心理需求的真实再现,它的每次变异都沾染着时代的气息。三大王传说作为雁北地区独特的文化记忆,是当地民众情感认同的集中体现。从三大王生母受孕后其父母的态度可以窥探,整个传说在变异、流传中又与民众的价值取向相关联。地方县志记载的三大王传说,情节简单,仅叙述前因后果,并无旁支。文人以此为底本,进一步对其情节勾勒、完善,且带有明显的多民族文化融合痕迹。朔州地处雁门关外,自古以来便为胡汉相争之地,鲜卑、女真、契丹等游牧民族无不跃马于此地,在长期的冲突、争锋中胡汉两族文化相互交融、影响。拓跋公主贵为北魏公主,具有游牧民族身上不拘行迹的气质,她“随其父皇拓跋珪南巡征战、游玩”*拓跋珪,鲜卑族,为北魏开国皇帝。公元386年,拓跋珪趁乱重兴代国,同年4月定国号为“魏”,史称北魏;公元398年,迁都平城(今大同)并称帝。史料记载,天兴三年(400)五月,道武帝拓跋珪巡视马邑,观看□源(今朔州神头镇)。文中提及的拓跋公主随拓跋珪出游的情节来源于当地学者旺稼所收集整理的相关传说,具体可参见旺稼《桑干河源头的传说》。太原:山西古籍出版社,1994:4。未婚受孕后因顾及皇室颜面而独自黯然离宫,实则体现出汉族礼法对异民族文化的影响。《中国民间故事集成·朔州卷》中拓跋公主的身份被模糊化,公主被拉入民间,成为民众的一员。在朔州吉庄村民的口述中,这种在地化倾向愈发明显,主人公变成了当地一户石姓村民的女儿。因未婚受孕的情节与村民的伦理价值取向相悖,于是村民又为其找了婆家。“孕育三蛇”也是因她平日乐善好施、积德成善,故为上天所赐,*在村民的口述中,在祭祀三王时,姓石的不需要下跪,自称是三王的娘舅。因此,吉庄女儿应是姓石家的姑娘。被访谈人:LLF,男,67岁。访谈人:林玲。访谈地点:村民家中。访谈时间:2017年7月。极具鲜明的乡村伦理色彩。而这种“非主流的另类记忆具有一定的批判价值,是底层社会人们争夺话语霸权的表现。它的存在,为社会记忆增光添彩,使社会记忆变得更为真实,更贴近本色。”[6]

综上所述,三大王的出生方式与上古时期“姜嫄履大迹而生稷”“简狄吞鸟卵而生契”相似,均是感孕所生,且其生母又为拓跋公主,身份更是尊贵。可见,不论是颇具神奇色彩的诞生方式,还是与生俱来的皇室身份,都决定了三大王至高无上的神性特征。

二、传说的庙宇遗存及其变迁

当地老百姓出于对现实生活的需求,建立起三大王庙,成为三大王传说的物质载体。三大王庙古称三龙王庙,据《马邑县志·续艺文》载:“神祠自古以来,由唐之辽民,咸祈祷焉,保大间,兵焚,庙貌毁废。”[6]故而推断此庙至迟也应为唐代所建。庙的旧址在神头村,康熙年间《马邑县志·官师志》云:“拓跋三大王庙在神头村西,洪涛山之下,旧庙中元魏至辽之碑,修庙者作柱下之础,余之有四碑。”[2]三大王庙的选址颇具传奇色彩,据当地村民讲述:

“(北魏)皇帝为了纪念拓跋公主和三个大王,就说要在这里修个庙。官员们赶紧让周围的72个村备盖庙的材料,人们有的搬石头,有的去山上砍木头,不到一十八天,就把盖庙的东西都准备好了,就一起运到了山顶,但到了第二天当官的选时祭天时,突然发现,建庙的材料不知道啥时候都移到金龙池西的空地上去了。皇帝一听,觉得这是女儿外甥自己选的地方,就把庙址放在了这里。”*被访谈人:LLF,男,67岁。访谈人:林玲。访谈地点:村民家中。访谈时间:2017年7月。

该庙于二十世纪七十年代被毁,独留吉庄的三大王庙继续承载历史,见证沧海桑田之变。吉庄三大王庙,据村民所讲乃是神头三大王庙的行宫,因是仿原庙所建,故二者的建筑风格、格局布置及供奉神灵基本一致。“现吉庄三大庙位于村中东南方向,始建于清代,乾隆三年(1738)村民捐资重建,民国十四年(1925)重修续建。”[7]“吉庄三大王庙在村东,由大王殿、龙王殿、娘娘殿、戏台、钟楼、东西配殿组成,殿内塑有大大王、二大王、三大王像,主殿两侧厢房三间为龙王殿,正面塑有龙王像,两侧绘有兴云施雨图;东侧厢房三间为娘娘殿,正面塑有娘娘及侍女像,两侧绘有壁画。”[1]上文所述,是文革前吉庄三大王庙的貌容,存于庙中的一块碑记,又为我们记述了一桩“狸猫换太子”的戏码。

据碑文《重修文昌庙记》载:“……吉家庄旧有文昌帝君庙楼,不知创始何年,庙形载在邑乘前,帝君而后,观音由来久矣,庙东兼有大王庙、龙王庙也。观音慈航普渡,大王、龙王泽润生民要舆……”*《重修文昌庙记》现存于山西朔州市吉庄村三大王庙。碑呈长方形,高130厘米,宽65厘米,厚16厘米。碑额隶书,竖刻“重建神庙之记”,碑文楷书。该碑一直存于吉庄三大王庙内,文昌帝君楼中建有多个庙宇,庙中供有多神:文昌、观音、三大王、龙王。文昌帝君实为主神,大王庙、龙王庙均为配神,位于庙之东,后庙楼颓圮,村民集资将其整修重建。重建后其貌未可知,亦无史料所录。经走访调查发现旧时文昌庙俨然成为吉庄三大王庙,庙中主神也已易主,三大王变成了祭祀的主神,文昌帝君则屈尊于庙西,与送子观音居于一屋。主庙这种改变,源自于当地百姓迫切的生存需求。对百姓而言,生存远比“金榜题名”更为实际,对水涝的恐惧与对大旱的不寒而栗,让百姓深切感受到靠天吃饭就要以神为尊,便将生活的希望寄托于三大王的保佑。但是“固知庙废,则灵爽难棲,祠荒则神明弗侑也。”*摘录于《重修文昌庙记》。因此,心有不安的老百姓依然对文昌君加以贡拜,只是神灵在百姓的衡量比较中,有了主次之分。这“是个人追求自身福利和消除不确定感的行为,它们的功能在于没有科学技术的状态下人们赖以满足自己的基本生物需要的手段。”[8]民间信仰存续的依据就在于人的欲望所求,但是无度的欲望往往造成民众内心的不安,于是在欲望的限度之外就需要一个“超脱自然”的象征体系——神灵,来缓解人内心的恐惧;另一方面,人的欲望随着社会情境的变化也会改变,恐惧与欲望的杂糅,使得人类心理诉求复杂多样。因此,民间信仰是“没有系统的仪式、经典、组织与领导,以草根性为其基本特征,同时又有着内在体系性与自身运作逻辑的一种信仰形态。”[9]

新中国成立以来,民间信仰伴随着宗教政策的步伐经历了“发展、停滞、复兴”的历程。如今,在多元文化的发展趋势下,文化资源的产业化已成为当日不可逆转的潮流。“国家在场”成为信仰文化空间重构的决定力量,政府力量的介入也成为信仰话语权发生转移的根本缘由。三大王庙于2009年由吉庄村委会再次整修保护,庙外修红墙加以围护,庙内新修鼓楼、戏台及西南角庙门,正殿又重塑三王金身,施以彩绘。修整后庙南北长约61米,东西宽约30余米,与民居坐落方向一致,均为坐北朝南方向。庙北为一正殿与东西两殿,正殿供奉三大王,其神像分坐于三间神龛,神情各异,“大王头像为红脸,不喜不怒,严肃庄重;二大王为白脸,慈眉善目,和蔼亲切;三大王黑脸如墨,横眉怒目,嘴角下弯紧抿,络腮短须好似丛刺,凶狠威猛之极。他头戴云纹便冠,身着线条顺滑的阔袖袍服,裤袂均为黑色,罩袍红蓝搭配。”[10]侧壁画分为“施雨图”与“三王出巡图”,但因文革时期被毁坏,留有较多坑洼。东殿供奉拓跋公主,壁画为“三王骑马归来图”,其母拓跋公主在亭廊等候,亭下设仪仗乐队;西殿供奉马王爷*相传马王爷是专管牲畜之神,有三只眼睛,为道教神话中的中四大元帅之一,人称马元帅,也叫马天君,曾大闹三界,后被真武帝所收服,成为其账下三十六天将之一。,龛内有画无像,仅由壁画上马王爷接受香火供奉。立于正殿台阶向南方向,右(西)为奶奶庙、龙王庙、文昌庙,左(东)为禅房,为道人所居之地,此谓六庙合一。

三大王庙宇的复兴,不仅是外在形式的改变,其庙会仪式、组织结构、活动形式亦发生变化,这种变动,重新建构了乡村历史记忆的文化空间,成为承载民间信仰新的实物载体。三大王庙作为凝聚整个村落的权威象征物,寄托了千百年来民众的情感价值,是民众对民间信仰的情感延续与文化认同。这种价值观念上的认同是任何科学所无法消弭的,它根植于民众的内心,是人的本性需求、“自我实现需求”*马斯洛曾提出五大需求理论,即生理需求、安全感需求、归属感需求、尊重的需求以及自我实现的需求。。这种需求来源于民众无意识的乡土集体记忆,是接续传统文化的精神基础。

三、三大王稳定的雨神职能

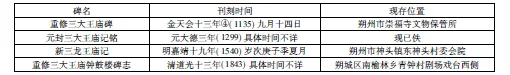

据《马邑县志》载:“三王即桑干河神也……其次者能伏桑干之龙,又能兴云雨弭风雹水旱之灾,故建庙肖像而祀之,祈祷灵应。”[2]二大王生性暴躁,专管冰雹天气,且能管服桑干之龙。三大王究竟是人是神,今已不甚明晰。笔者通过碑刻、典籍文献、活态文本等多种资料,来考证三大王的身份的流变过程。现以碑刻资料为切入点进行如下分析:

表2 三大王庙碑刻*民国本(1918)《马邑县志·续艺文》中由霍殿鳌所撰写的《拓跋三大王辨》提及:“马邑三大王庙,有辽、金、元、明四代碑辽碑。”其中,元碑仅于康熙本马邑县志中存碑记铭,实物已佚;而辽碑亦无所踪。现碑刻仅存金、明二碑。

三大王元大德三年(1299)加封王爵,曰“广济”曰“溥济”曰“洪济”,“广济”曰“灵应广济王”,“溥济”曰“孚应溥济王”,独“洪济”无所加,有司岁以二月十八日致祭。[2]据元封三大王庙记铭载,同年,三大王亦“封桑乾河神”[1],共同管辖着桑干河。金天会十三年《重修三大王庙碑》 曰“……神之祠立于山下,有泉自古不绝,水涝不为盈溢,旱暵不为竭涸,名曰桑乾河源。旧有石刻云:神名拓跋,庙号桑乾……以故老相传,神有三王,谓之兄弟三人……次者能伏桑干之龙。而旧庙象尚有龙俯伏之状存焉……”*朔州马邑县重建桑乾神庙记碑,金天会十三年(1135)勒石,碑原立于山西朔县神头村三大王庙内,1959年拆庙时移至朔县崇福寺文物保管所。石碑为青石质,方首抹角,座佚,碑呈长方形,高125厘米,宽65厘米,厚15厘米。碑额隶书,竖刻“重建神庙之记”3行6字。碑文楷书,竖刻20行,满行37字,共686字。马邑县事、武骑尉、借绯程舜卿记并书,主薄、兼知县尉赵铉立石,现藏于朔州市文物保管所,据抄本录文。在该碑记中未提及三大王桑乾河神的身份,而是重点突出了二大王的独特神职——伏桑干之龙。

在《新三龙王碑记》中,三人的身份又发生了改易:“……马邑龙池之浒有三龙神祠,能兴云致雨,弭风雹水旱之灾,演地毛以资民用,人共神之久矣。稽之县志,以为饮池水三男,次者能伏桑干之龙,旧庙尚有龙俯伏之状及其母子仪象……厥庙今断碑犹载,神名拓跋,庙号桑干,然未有王号也……”*明嘉靖十九年(1540)勒石,2010年于朔州市神头海施工处出水,现存朔州市朔城区神头镇东神头村委会院。康熙本、民国本《马邑县志》均录其文。石碑为青石质,圆首,已残为三段,座佚。额篆“新三龙王碑记”7字。碑文楷书,共16行,满行40字,全文约600余字。碑文主要考证三龙王神名封号由来。石碑由温州知府焦升撰文,乡进士张元相书丹,太学生吴邦相额篆。从碑名来看,三大王的身份从河神变为了三龙王。在中国古代神话中,未有龙王一说,水神分河伯与海神之别,前者一统四渎,后者总管四海。龙王是佛道之神,自古国家祭奠祭天、地、人、岳、渎、海,但独不祭龙王。后佛教传入雁北地区,才有了三王为龙王之说。从《新三龙王碑记》内容来看,三大王并非普通的龙王,他们有着人的形态,是龙王之王,且三人于元代加封为帝,“能出云,为风雨”,佑一方之福,挡一地之灾,故而祀之。此时对三大王的祭祀已不再是民间小祭,亦要“行其典礼”,祭祀规模逐渐扩大。

据《重修三大王庙钟鼓楼碑志》载:“……灾祥大患者则祀之,盖以神之正者淫祀也。吾乡郎神婆山前旧有三大王庙,山海……神灵之所栖,以山海之王畿也。粤稽斯庙之建,始于金天会间。三王之为神最灵……前元特加王号,明御祭,文献可考。”*重修三大王庙钟鼓楼碑志:该碑刻于清道光十三年(1843)勒石。现存朔城区南榆林乡青钟村剧场戏台西侧。碑青石质。碑首及碑座均佚,碑身上部残缺。残高120厘米,宽75厘米,厚20厘米,碑文楷书。10行,存360余字,首题“……鼓楼碑志”。碑文由焦升撰写,为正德辛未科场杨慎榜进士,仕至温州府知府。该碑志中一方面验证三王为圣灵之言,记述其元时加封之事,另一方面也体现出民众对三大王的尊崇信仰。但对于三王的身份并无太多说辞,三者究竟是三蛇、三龙还是三男,尚无定论。清末马邑人霍殿鳌曾对三王身份进行过如下考辨:“……晋惠帝元康元年,索头部名禄官者。分其部为三,与兄子猗迤、猗卢分统之,怀帝封猗卢为代公……愍帝进封猗卢爵为王,此封王之始,合三部而为三曰三王。猗迤、猗卢兄弟二人,合禄官叔侄三为圣武。人误以为兄弟三人也……元封大王大其功也,知神为拓跋氏,不知神为官禄、为猗迤、为猗卢,先谥帝号矣……”[1]在霍殿鳌考证中,三大王传说被历史化,三王不再是神话传说中的蛇或龙,而是实实在在的历史人物,即:禄官(大大王)、猗迤(二大王)、猗卢(三大王)。在当地百姓口中“大”字发音即为“dai”(去声),与北魏所建“代国”同音,“大”与“代”是否实属错讹?神话中的传奇色彩是为帝王造势之说,还是虚妄之谈?现已不得而知。

三王经历了从河神——龙王——龙王之王——历史帝王的多次身份转化。其真实身份在发展衍变中被施彩画墨,变得扑朔迷离,原脉似乎早已随着时光流逝被掩埋在历史的长河中,唯独三大王能兴风招雨的神职未曾偏离,故而被当地百姓尊奉为确保农业丰收的雨神。究其缘由,与当地自然生态环境密不可分。朔州地貌独特,西北洪涛山绵延,西南管涔山矗立,东南龙首山盘踞,自然灾害频发,“涓滴不雨”之灾数不胜数,“水毁屋宇”之祸亦频频发生,当地百姓可谓是饱受水旱之害;加之生产力水平低下,村民多靠天吃饭,一旦天公不作美,便会“年年未稔又逢荒,瘦骨那堪再饥伤。”[1]故而适时的降雨成为粮食丰稔的保证,也是当地生民的一大心愿。龙王作为民间老百姓心中广施甘霖的神灵,倍受推崇,尤在大旱时节,民众更是大肆祭典供奉。据《马邑县志》记载:“在县西关、城东南桑干恢河二水合襟处北岸等多地均建有龙王庙”[6],为的就是祈求

图1 三大王传说生命树

风调雨顺,确保农业丰收。

本文通过上述碑刻、典籍、地方县志与现代民间流传的三大王传说的考察,认为三大王的主要神格为“雨神”,其神格的实质内涵是生存。三大王在不同时代被民众赋予不同身份,但其“雨神”职能却被一直保存下来,关键就在于民众对于生存的朴素愿望。因此,三大王传说“表面看来充满时间、空间错置与幻想的迷雾,但作为某种历史记忆的符号,它们的产生与流传过程恰恰是包含着丰富社会舆论与情境的一个历史真实”。[11]三大王传说中的每一个文本类型,从表面上来看都是单独的故事情节,但将三大王诞生方式、传承空间、主要神格等多方面进行整合梳理后,可以发现由神妪(拓跋公主)传说衍生出一棵生命树:它以神妪为树根,生出主人公受孕、生子、三大王传说、庙宇空间的历史传承等分支,后在这些分支的基础上继续生长、变异,最终繁茂为一棵生命树(见图1)。

四、结语

作为地方民众信仰的精神寄托,三大王如同农神后稷一般有着神性的诞生方式,体现出上古神话中“感孕而生”这一传统叙事情节的共性;又因生态环境的制约,三大王被民众尊奉为雨神,有其存在的地域独特性。三大王信仰在民间传说的演绎和历史的嬗变进程中,影响力不断扩大。根本原因就在于雁北一带地处半干旱地区,是农耕业向游牧业的过渡地带,土地贫瘠,且洪涝频仍,民众对于适量雨水的渴望,直接促使三大王的神职由河神——龙王——龙王之王——帝王不断提升,产生了神话的历史化倾向。三大王传说是地方传说的一个缩影,具有鲜明的地域性,个性价值突出。在新的社会语境下,三大王传说作为独具民族原始特色的“草根文化”,要想实现文化传承,就应融合现代文化元素,适应新的社会需求。

参考文献:

[1]陈延璋,霍殿鳌.马邑县志:官师建置[M].中国国家数字图书馆·数字方志.

[2]秦扩,霍燝.马邑县志卷三·官师志[O].清康熙四十四年(1705)刻本,中国国家图书馆·缩微文献.

[3]潘光旦.潘光旦文集:第二卷[M].北京:北京大学出版社,1994:164.

[4]钟敬文.钟敬文文集:民间文艺学卷[M].合肥:安徽教育出版社,2002:605.

[5]刘铁梁.城市化过程中的民俗学田野作业[J].文化遗产,2013(07):99-107+158.

[6]宋子质.马邑县志·上卷·祀典志[O].明万历36年(1608)刻本,中国国家图书馆·缩微文献.

[7]朔州市朔城区志(1989-2010)[M].北京:中华书局,2010:1342.

[8]王铭铭.社会人类学与中国研究[M].桂林:广西师范大学出版社,2005:145.

[9]王健.近年来民间信仰问题研究的回顾与思考:社会史角度的考察[J].史学月刊,2005(01):123-128.

[10]郭万新.吉庄记事[M].北京:人民日报出版社,2015.

[11]户华为.虚构与真实——民间传说、历史记忆与社会史“知识考古”[J].江苏社会科学:2004(06):162-166.