咸丰初期湘军饷银供应与“三金并用”计策

——基于曾国藩与王庆云未刊二函的分析

孟祥菊

函札是历史文献中较为特别的一类,它不像奏折那样正规堂皇,也不像报刊报道那样公开透明,但它却能从更私密的角度反映某些史实真相。晚清大规模战争时期,督抚与军事统帅之间围绕军情变化、营勇征募、军饷解济等往返函商,彼此交流,所透示的戎情、政情与财情,或为奏章、报刊材料所不及,更与会典则例这类经制规范有重大区别。已刊函札且不具论,未刊函札亦可揭示不为人知、别有洞天的隐秘史实。咸丰四年湘军东征初期,湘军统帅曾国藩与陕西巡抚王庆云最早的两通未刊函札,揭示了非经制军队征战初期军饷获取与搭放中不为常人所知的一面,其中王庆云等人提出的军饷拨解搭放 “三金并用”计策较为别致,值得做深度挖掘和释证。

一

从洪秀全在广西桂平起事到太平军攻陷南京,短短两年多时间,起义军横扫半个中国。长期以来八旗军“任意糜费,取快目前,彼此效尤”,而绿营兵也长期荒废操练习训,经制之军在战争中不堪一击。各地官绅筹办的地方团练良莠不齐,曾国藩督练的湘勇战绩却深得咸丰帝青睐。咸丰三年(1853),曾国藩奉旨在籍创办湘勇,镇压省内盗匪卓见成效,声誉鹊起后,又奉旨率军越境东征。但湘军在转战过程中,却面临兵饷供应难题。无论是旧时协饷制度,还是清廷被迫实行的咨商拨解新制,均难以满足东征湘军的军费需求,东征军饷一直处于竭蹶状态。咸丰四年的战事主要在长江中下游地区进行,清军粮饷开支极为浩繁,山西、陕西、四川这几个后方完善省份便成为前线军队军需和饷银的主要供应者。江南大营、江北大营、皖北战场等驻扎清军的饷需,相当一部分来自该完善省份。曾氏湘军越境征战,其军饷供应自然离不开这些完善省份的支持。

曾被委任为这几个后方省份督抚的王庆云是一位关键人士。咸丰朝时期,王庆云曾先后任职户部侍郎、陕西巡抚、山西巡抚和四川总督。在其日记中,大量记载了为前线各路军队筹解粮饷的内容,包括为曾国藩东征湘军的饷银筹解。王庆云与曾国藩在道光二十七年同被分派为武会试的正副考官,二人因公交而私谊,交往日密,相互引为知己。在已刊王庆云撰《王文勤公日记》、《荆花馆日记》中,有两人在军费协济和支放问题上函札往返的记载。其中,咸丰四年九月中下旬和十月上旬,曾、王之间函札往返,属于战争时期两人最早的通讯联系,在已刊相关文献中两函均未被收录在内,属于比较珍贵的佚函。内容涉及曾国藩统率湘军攻克武汉,向王氏通告湘军战况,有意请求陕西支持解送巨额饷银,以及王庆云建议军饷支放方案等,这属于咸丰朝清方阵营应对战时饷源枯竭的重要文献。此处拟结合相关史料,对二函主要内容略作考释,以见史实细节。

首先是咸丰四年九月十五日曾国藩致王庆云函:

前在衡州造船募勇,未毕而贼至有宁乡之胜,旋败于岳州。贼大股南犯,再胜之于湘南,而复有靖江之失。于是常澧被掠,窥长沙愈急。近者岳州十三战,仅败一次,余皆全胜。转战而前,克复武汉,事机凑泊,有不尽由人力者。现在贼退靳黄已(以)下,须趁势追剿。

按,王庆云日记在引述曾国藩来函原文前,有“得涤生九月望日书”之说,意味着曾氏此函写于咸丰四年九月十五日。考其史实,曾国藩历经湘省境内数次大战后,挥师北上,于八月二十三日攻克武昌,汉阳府城的太平军亦随即溃退。二十七日曾氏驰奏武昌、汉阳同日克复,咸丰帝颇觉意外,又倍感惊喜。随后几日,且获得襄河大捷。曾氏数日内驰奏咸丰帝陈述盛况,除了汇报战绩之外,他也谈到自己的隐忧,尤其是兵饷不继的困扰。曾氏倾诉说:“水陆两军银钱、子药,丝毫皆取给于湖南,此后去湘日远,不特饷项支绌,势难长久接济,且千里以外,转输尤艰。”他不得不奏请 “江西抚臣筹银八万两,广东、四川二省各筹银数万两,迅解行营”。九月七日,曾国藩驰奏统筹三路进兵分别水陆先后直捣下游,附片奏请饬谕陕西抚臣王庆云筹银24万两,解赴行营。

作为京师同僚,时隔多年后,曾氏在戎马倥偬环境下特意致函远在西安的王庆云,主要目的显然是与这笔大额解饷有直接关系。该函大概写于“楚省大局已定,亟应分路进剿,由九江、安庆、直指江宁”这一作战计划紧密进行之时。曾国藩屡次奏疏经《邸报》发抄后,王庆云均有可能知悉。读罢曾国藩亲自来函,王氏晚间在其日记中云:“读涤生奏稿,发眉毕现,使人勃勃有生气。”湘军连续获得空前大捷令其拍手称快。

理解曾国藩一函的内容和动机,自应首先了解曾、王之间的私人关系。道光后期,曾国藩与王庆云均属任职京城的官员。就两人交谊而言,王氏对曾氏人品才情曾极为欣赏,道光末年,王庆云盛赞:“涤生任事之勇、与人之一,余所不及。”《王文勤公年谱》中亦有此类记载,咸丰帝登基以后“奉旨中外大臣保举人才,湘乡曾文正公官少宗伯,专折荐公。”可见曾国藩对王氏有伯乐保荐之恩。而王庆云性格温润,办事沉稳,早期深为曾氏敬佩,二人关系甚密,后因处理山西盐务问题,二人稍有意见分歧。但是君子之交和而不同,王氏对国藩一直给予高度评价,并且对其筹款困境感同身受,日记里此类字眼俯拾皆是。“长江数百里,涤生以孤军深入,以后解饷难于今日”;“涤生所言数月来戮力情形,至有自咎之语,枨触忧思,不觉泪下。昨日所拟折片,竟不忍发矣”;“得润之书,言楚南贼势大有可忧,兼为涤帅饥军虑,而龠门亦未征饷,直乃应接不暇。拟先京饷,次及湘”;“得曾涤生令弟书(国荃在吉安军营,管带湘勇),欲为济饷,江西本有解款,顾公项不得不归公用。如私函何?(商之张廉访,竟如所请,为之大快。)”曾国藩膺任两江总督后,王庆云因病卧榻,仍然惦念着老友的征战状况:“今曾帅暂权江督,不知部卒之行迟速若何;又未知所需之饷充绌若何……奈何?奈何?久病如此,虽欲强起而势有不能。”这些夫子自道,充分揭示了曾国藩与王庆云两人之间的信任和友谊,非常辈所可比拟。

从曾国藩方面来看,湘军既非经制之军,战区前线距离湘省已经渐行渐远,鄂省财力因攻克武汉时的一系列作战消耗已所余无几,银饷来源必定拮据万分。曾国藩来函咨商举动,当然是遵照咸丰三年谕旨确定的咨商拨解制度,与陕省筹商拨款事宜。此前,国藩在与各有关省份督抚致洽函商方面,抱有数层担忧,推测有些省份因战祸事不关己,要求协济军饷目的难以达到,湘省候补道夏廷樾和布政使徐有壬屡屡劝其致书各处求援,他对这种致书求援的效果半信半疑:

然江省协济,若湘中之师,能至湖口以下,始求济于江省,则其为词极顺,而其应之必速。此时师未出境,遽尔求济,亦恐以自治不暇为辞,无以取效于旦夕。

各省协济之说,鄙意实恐无相应者。憩亭兄屡劝致书各处,弟非惮于一纸书,特枉劳耳。目下较完富者以广东、四川为最,江西次之。鄙意必在黄州、巴河等处稍立功绩,乃可奏明求协于广东;必师至湖口以下,乃可求协于江西。惟一到鄂城,即可求协于四川。此亦视乎声绩以为次第,非可执途人而求振饥也。吾兄宦蜀有年,度其情势,能稍佽楚军否?彼中大吏有与阁下交契者,能以乞籴之书痛陈秦庭否?

函中所见,与己交谊“交契”,是其特别关注的一点。虽抱具疑惑心态,但越境跨省作战,容不得迟疑,戎马倥偬之余,他只能选择函致那些与己交谊“交契”的督抚司道作邀款请求。作为完善省份的巡抚又和曾氏为故交,王庆云当然是较早接奉曾函的高级官员。曾函中“克复武汉,事机凑泊,有不得尽由人力者”一语,既是自谦语气,但亦隐约透示出募勇、伐谋、号召、募饷等各方面的牵制因素,王庆云细读便能感知其恳请济饷救助的真实心境。需要特别注意的是,此处所见曾函内容,并非函札的全部内容,函末极有可能附带曾氏邀款请求的内容。联系到曾氏首次建议朝廷饬令陕省解饷二十四万两的具折时间是九月七日,一周之后即有致函王庆云的举动,这种推测应该是合乎情理的。从王庆云复函内容来看,这种推测也不无道理。这一时期,王庆云也连续接到三封廷旨,谕令陕省速筹军饷三十四万协济各路大军。王氏慨叹:“前后七日,三奉寄谕,拨饷三十四万两,幸先期布置,于楚、皖已筹接济,否则能不闻雷失箸乎?”

接奉曾函后,王庆云立即致书时任陕西省布政使司徒照,强调馈饷曾营的必要性,“吾辈为国家典守财赋,遇此得力之兵而不络绎饷馈,可云辜负”。其实,当时陕省财政状况并不乐观,在此之前陕省布政使司徒照曾直言相告:“今岁陕省经费,截至现在已短七十余万(来年春饷在内),再有意外拨解,则更多矣。”面对曾氏请饷,布政使从本省利益出发,态度不甚情愿,“深以本省兵饷不敷为虑,意欲上闻。”其实这类注重筹谋本省防务、固守本地畛域利益的趋向并未有错,也是各省督抚司道共见的世相,但这种态度必将其协济他省军饷的职责大大弱化。王庆云提议,万不得已之下需议及“开捐弥补”,而布政使司徒照并不赞成这一办法。王氏感慨:“处处捉襟见肘,而欲蓑衣博带,何可得耶?”这种感慨凸显了王氏虽能破除畛域之念,但陕省在对曾军济饷方面却也面临着巧妇难为无米之炊的窘境。

揆情衡理,王庆云虽有一定的畛域自守意识,但他与一般督抚比较而言,更具有顾及大局的情结。难怪咸丰帝对王庆云一直非常器重,当时派令其担任陕抚一职,与意在催促陕西省尽快实施借征钱粮事宜,以协助军饷有很大关系。膺任陕抚不久,王氏即果断破除畛域之见,力主由陕省解饷给湖北襄阳,挽救困局,时时挂念战区各粮台钱粮军需供求,上奏清廷,建议各战区粮台应注意运筹米粮,防止单纯依靠实银接济。由于顾全大局,巡抚陕西当年底,王庆云即因“捐助军饷,下部优叙。”王氏转任山西巡抚时,咸丰帝告诫:“汝抵任后,一切吏治营伍,自应妥协整顿。惟当务之急,京师及各军营饷项最关紧要,若能源源接济,庶不负朕之委任也。”因此,面对湘军前线饷需匮乏的窘迫情状,王庆云对布政使司徒照的态度当然不能苟同。他认为各省库存皆异常拮据,若要“陕省独支放自如”,势必不行,因此坚决反对这种“意欲上闻”、请求免拨的卸责做法,“但求于事有济,余非所校,惟入告之语,则不能不择耳”,并当面诘责司徒照:“本以此事未满人望,当时随任瘠区,今忘之耶?”规劝司徒照:“既属同舟,则事之得失、人情顺逆,岂可不问?”由此奠定了大力支持曾氏的基调。

从协解饷银到曾国藩军营的实际运作来看,王庆云的做法值得肯定。鉴于陕省司库储银短绌的实情,他所做的安排也符合前线期望。在先期由库款筹解两次共计12万两以后,他筹划采取“接力”方式,通过朝廷谕旨,动员江西先行垫支,其后再由陕省归还:

陕省欠解各款均系急需,内曾国藩行营进剿饷需尤关东南大局。臣屡接湖北探报,曾国藩、塔齐布已过蕲州、武穴,前队进扎九江,计两岸及水陆兵勇必鼓勇直薄浔阳。陕省应解饷银不容迟误,惟捐借一款,经藩司叠次催提,日内仅续解银二万二千两,应俟凑有成数,方可委解起程,且大兵乘胜顺流,日行日远,饷鞘沿途水陆,势有难以冒险遄行者,遂与藩司再三商酌,万不获已,谨拟请旨饬下江西抚臣就近借拨银数万两,迅速解赴曾国藩行营应用。陕省即日继解饷银,取道黄州一带,即由该抚迎提还款,以期无误要需。

出人意料的是,王庆云这次还突破“首重京饷”、“京饷为先”这一外省督抚解款常规做法,将京饷、甘饷放在曾国藩行营解饷之后,更甚者,他大胆请求将本省所需军饷发放置诸京饷、甘饷筹解之后。这种舍己芸人的做法已经完全超越同时期督抚司道同侪的行事风格,令人钦佩。

二

其次是十月初四日王庆云复曾国藩函:

阁下出自岳阳,驾鼋鼍以驱鲸鳃,而祝融、风伯诸神交相□之,虽曰“时机凑泊”,实则志气感召,不可诬也。(因与商行营搭放黄金、大钱,略云:)大军追贼,超趯飞行,口粮发钱,兑换转运,诸多不便。且将士效命疆场,亦思节省,分例易换轻赉,以壮凯歌行色。若以金、银、大钱三者兼收并放,似亦易知易从。大略多者以金,次以银,次以大钱、制钱兼用。而并许将大钱准价易银,将银准价易金,粮员中有一公正而能耐烦者,便可承解,或亦饱则思颺之绦旋乎?

笔者认为,王庆云一函值得关注的关键点是为曾氏筹谋军饷支放办法。函中所述“因与商行营搭放黄金、大钱”,“以金、银、大钱三者兼收并放”,“大略多者以金,次以银,次以大钱、制钱兼用。而并许将大钱准价易银,将银准价易金。”这项建议其实就是“三金并用”,当然,“三金并用”最初指的是黄金、白银和大钱,后来在酝酿讨论中,又演变成“黄金、白银和红铜”(详见后叙)。此等安排看起来比较周妥,但评价如此放饷的利弊和可能性,必须考虑当时后方省份和战区省份金融环境的巨大差异。

首要的一个问题是大钱流通的可能性问题。咸丰初年太平军扩展速度极快,清方军费需求愈加浩繁,户部却面临着部库异常空虚、内帑难以屡邀的窘境。咸丰二年冬季开始,君臣研究筹饷办法,除捐输外,钞法改革,特别是铸大钱成为热议的内容。咸丰皇帝被各地纷至沓来的请饷奏折折磨得焦头烂额,最终决定于咸丰三年正月十九日(1853年2月26)发行钞币,谕令左都御史花纱纳,陕西道御史王茂荫会同户部妥议章程。经过一个月的反复讨论,发行官票章程很快出炉。二月十七日,推出《试行官票章程》十八条:“先于京师行用,俟流通渐广,再行颁发各省一律遵办。”三月十八日,又令试铸当十和当五十大钱。十一月朝廷又准开铸当百以上大钱。同月,再拟定《宝钞章程》。至此,币制改革方案全面付诸实施,把发行票钞、铸大钱作为应付军事财政开支的重要手段。

银票和宝钞的发行,引起了社会的震荡。清政府此时期发行的钱钞不能兑现成实银,强行投入流通,却导致了流通渠道阻塞,引起市场混乱的恶果。在京师,大钱甫经发行,即因“钱价无定”、“折当过甚”、“有整无散”,且因铸造中偷减工料而不能畅行。以致散放时商贾不肯行使,兵役不愿承领,甚至引起一百余家商民罢市闭歇,导致货币市场混乱雍滞。大钱发行以后,还不到一年,盗铸纷起。清廷虽然连发两次上谕,督催刑部从重拟定私铸大钱者的罪行,却仍扼制不住私铸行为,大钱照旧任意折算,金融环境趋于恶劣。

作为本文的关键人物,王庆云对实行钞法的态度是:以良法推行制钱和大钱,足能救济时艰。行兵打仗,粮银钱皆不可缺,王氏主张进行钞法币制改革,实与稳定军心有莫大关系。咸丰七年九月初二日当其回答咸丰帝问询时,亦可窥其心迹:“臣思此时,大钱绝不可废,倘不用大钱,何以支放兵饷?但办理须得其人。”王庆云抚陕期间,于咸丰四年初在西安设立了陕西官银钱铺,专门经理发钞事务,咸丰四年五月又设立了宝陕铸钱局,开始铸造各种币值的大钱。面对饷匮兵饥的情况,他希望大钱能减轻部分协饷压力。“言兵饷搭钱,部中当设法推广,不禁跂望。”并且在咸丰四年的一月底到二月中旬,王庆云与司徒照及同官数次反复探讨兵饷搭钱的成数问题,随后向朝廷奏报建议本省推行如下搭放方案:

兹拟银钱票钞兼放并行,将司库全年收支,一切款项,逐加厘定,武职自西安满营八旗并各绿营官兵俸饷草乾等项,概行搭放钱票二成,以两千文抵银一两,再搭放银票二成,以票内所载平色,按照市价取钱,其余六成仍给现银。文职应领廉俸,以及杂支坐支各款,搭放钱票三成,亦以两千文抵银一两,再搭银票二成,亦按市价取钱,其余五成仍给现银。以上钱票银票赴局取钱,均以大钱制钱各半开发,所有按成扣留银两,即照部议,全数留作票本,设法购买铜铅,加卯鼓铸大钱制钱以备支放,其各属坐支之项,饬令赶紧按成扣银解司,如有违延,查明参办。惟钱钞尚未准部颁发,先由官局暂行刊印,钱票搭放,俟官钱钞到日,再为更换。至银票搭放,既系二成,司库收纳地丁税课等项,亦以二成银票兼收。凡司库收放,均以六分补足库平,以昭平允。其各官养廉等项,向扣六分减平者即毋庸再补,如此分别搭放,票、钞、银、钱兼行并用,既于经费稍可撙节,而银票推行,积久即与现银无异,民间共相宝重,银价亦可渐平。但事属创始,试行如有窒碍,容当随时查看,酌量办理。

户部研究后基本同意这一方案,咸丰帝亦允之。

大钱鼓铸政策推出后,王氏抚陕期间及时向咸丰奏报陕省的鼓铸计划,并进呈钱样,准备“鼓铸当十至当千各种大钱”,这也得到咸丰帝的认可。王庆云于五月下旬也奏请本省旗绿各营自秋季开始搭放大钱。从1854年咸丰帝所发催促各省奏办官钱局,鼓铸大钱的谕旨来看,可以断定陕省是奉旨开办较早的省份:“各省开设官钱局推行官票,添铸铜铁钱及各项大钱,当经降旨允准,原以经费支绌,全赖钱法钞法流通无滞,庶足以利民用而济时艰。乃迄今日久,仅据福建、山西、陕西各督抚奏明遵办,其余各省并未将现办情形奏报。”在咸丰四年王氏日记里,也大量地记述了王庆云与属员协商关于铸币材料、分量、币值以及如何流通、流通状况等情况,似亦可参证陕省各种大钱当时应该流通使用了。王庆云在探知楚省正“以赶造炮船,添设水师,修理城垣,增筑炮台,多积粮储,并开炉鼓铸大钱为急务”,推测楚省亦开始使用大钱,便与司徒照协商搭配部分大钱解楚。因此,在给曾氏的回信中,王庆云建议曾营放饷采取“大略多者以金,次以银,次以大钱、制钱兼用”的办法。

问题是就湖北战区前线而言,大钱鼓铸其实较为迟缓。曾氏致函前夕,鄂省巡抚杨霈刚刚上奏清廷,向户部索要大钱鼓铸样式。前抚臣崇纶于咸丰四年春夏间虽有鼓铸当十大钱之安排,拟将此散给兵勇使用,但该省甫经兵燹蹂躏,此策未及实行,“伏查楚北连年寇盗,地方蹂躏已甚,凋敝不堪,银钱皆有匮乏”。即便是户部发来鼓铸大钱样式,杨霈计划仅能在襄阳、荆州二处准备试办鼓铸,该省学政冯誉骥曾向朝廷奏报在鄂省鼓铸大钱制钱,鉴于鄂省因遭逢战乱频仍,他也不敢保证全省内能够鼓铸发行。鄂省大钱并未阖省流通的严峻形势,很快得到清廷的佐证,咸丰五年的上谕称:“陕西前次拨解楚省大钱,现在该省未能一律通行,无济军营之急。此次拨解湖北军饷,毋庸搭解大钱。军务紧要,该督抚等接奉此旨,迅速遵办,毋稍迁延,致有贻误,将此由六百里各谕令知之。”由此确知,陕省搭配的大钱因楚省暂未大规模流通,所以“无济军需”。但这种结果也是当时特殊情形所迫,并非王氏本意。

除了大钱在战区省份流通的范围限制以外,“白银折价大钱”兑换比率也是一个现实问题。假如银钱过于折兑甚至地方州县拒收大钱,则前线营勇也不可能接受。王函中提出“将大钱准价易银”建议,揆诸各省实情,并不理想。尽管大钱裕饷的潜在价值不小,陕西道监察御史王茂荫甚至建议各战区省份均应开铸发行大钱,以应急需。广铸大钱,钞法改革一度成为户部缓解困境的重要选择,户部尚书祁寯藻为推行钞法、增铸大钱,亦不遗余力,但是,咸丰三年大钱一经开铸,便出现雍滞不通的状况。咸丰五年御史宗稷辰条陈钱法时称:“京中市肆遵法勉用当十、当五钱,而一出京门,竟不能用。”山东布政使吴廷栋也反映类似情形:“市中买卖,价值百文之物,因行使大钱二成,即索价百二十文。行使大钱三成,即索价三成。”民间私铸大钱,更导致银钱折兑脱离了币制改革的初衷,“近来私铸日多,官铸大钱日行雍滞,复有奸商任意阻挠,抗不行使,于国用民生均有妨碍”。再者,“今欲兼行大钱,不患不能搭放,而患不能搭收,官不收而使民用之,其废格不行”。州县征收地丁钱粮苛捐杂税时,往往不收大钱或者对其百般挑剔,任意折价,小民疾苦异甚。因交易不便,折价过甚,无法流通,商民根本不愿持有。来自皖、浙、赣、苏等南方战区各省关于大钱鼓铸流通的信息无一不是负面的,前景十分暗淡。所以“将大钱准价易银”这一计策,实际上缺乏可行的金融和社会环境。

其次,是黄金和红铜作为军饷拨解手段的可能性问题。王氏回复曾氏一函所称“以金、银、大钱三者兼收并放”,这涉及以黄金搭放抵价白银的问题。毋庸讳言,在银本位体制的大环境下,黄金搭放,各省必定缺少成例可循。但陕省比较特别,在此次协饷之前,督抚司道已有数次议及。王庆云最初认为,黄金“商贾市肆即不多蓄,更非齐民所有……若但官收以抵拨解,此入彼出,少则于银无补,多则市价立时起落,两有窒碍”,并不是十分赞同搭放黄金。此后抚藩两人续有探讨,王庆云觉得“辩难至再,渐见可行”。面对“各处力不能支”拨饷请求,希望此举能使局面“殆有可转之机”。当然,也有绕不过去的难题,“金不难用,而难在定数抵银”。红铜作为货币的可行性,也是与黄金同时考虑的难题之一。在沟通讨论中,虽然还有顾虑,但已经肯定了这种以金运饷的设想。于是,早在曾国藩来函前,王庆云八月下旬即根据藩司司徒照提出的详禀,毅然上奏咸丰帝,建议黄金、白银、红铜“三金并用”:

黄金之贵,妇孺皆知,殷富之家皆有藏蓄,原不必颁自内府,改铸金钱,请酌中定价,无分公私。无论锭件,凡有足色金一两者,即抵银二十两,有金一钱者,抵银二两,一切赋税正供起运拨解,均与银并用。但使天下多一万两之金即多二十万两之银,成色难欺,轻齐较便,此可辅银者一也。……请旨饬下户部通盘筹画,将京局旧存陆运、新收及捐输所得,现在共储纯净红铜若干万斤,其滇蜀矿厂开采抽课,各省海口洋船收买与新疆南北两路出产可得纯净红铜若干万斤,总笼勾稽,察其多寡盈虚,以定施行之准,庶几若纲在纲,有条不紊。至民间收藏黄金、红铜,亦按照抵银数目,一律倾镕行使,所谓无总货宝,生生自庸,不必过为禁防,阜民财即所以足国用。现在经费支绌已极,该司既有所见,臣不敢壅于上,闻理合将该司所请,三金并用辅银而行缘由,据详具奏,请旨饬下部臣核议实行。

王庆云鉴于清廷或有诸种担忧,九月上旬附片又针对红铜产出、运输路线、各省鼓铸,特别是对民间大量储藏的红铜转化为巨量白银的可观前景再三剖论,恳请恩准。就清代而言,协饷搭放黄金本属前无成例之举,当时因军营待饷“几于朝不谋夕”,未等到这次“三金并用”奏稿获得允准,王氏便迅速筹解曾国藩、塔齐步军饷六万两,纳入按月济饷计划。王庆云内心的想法是“欲使京中知罗掘银两之难耳,时事至于艰虞,使人见谅,而吾心终有未安。”当时“陕省地赋仅一百六十余万,内供防堵,外供征兵,上供京饷,皆不可缺。”为了筹措军饷,王氏还积极办理捐借,运筹协饷实属不易。考虑到曾国藩“乘胜追剿,粮台必无定所”,所以主张“请由襄阳委员接解”。考虑到黄金抵银,之前并无成例,所以他叮嘱司徒照须“折中带叙一二语”,加以说明解释。王庆云急曾氏之所急,为其细心筹划,考虑周到,可谓尽心。

实际上,咸丰四年十月二十二日,王庆云“三金并用”奏稿因户部担心兑价难定,市价涨落无常,最后未获允准。但王氏仍旧认为:“军饷解金,未为不可,但价值高下,总须核实,则彼此两便耳。”据随后署陕西抚臣载龄透露,王庆云接到曾国藩一函后,在筹划拨解方案时,基于陕省白银缺乏,或有选择拨解黄金的可能性,“或即以黄金拨解军营,每两抵白银十六两开放。”王庆云至再至三的筹划,也影响了短暂署理陕抚的载龄,他博访周咨,与川督黄宗汉、陕抚王庆云屡屡磋商,决计奏闻清廷,次年七月中旬,该署抚与王庆云一起联袂奏请搭放黄金的办法,建议黄金1两按照18两或16两的比率兑价搭放,他所看重的正是黄金“用之军营,尤为顺易,盖兵弁取其轻便,易于裹带,现在各路军饷孔亟,如以黄金拨解,不惟运送甚便,且可大资周转,似于时事更足裨益”。陕省提出的“以黄金定价抵银行使”方案最终获得奏准,咸丰五年八月,上谕称“咸丰五年署陕西巡抚载龄奏请以黄金定价抵银行使,命军机大臣会同户部妥议。寻奏:该抚通筹全局为裕国便民起见,应如所请试行,并酌拟章程十二条”。

“将银准价易金”一法的实施虽然稍费周折,但因黄金这一硬通货价值非常稳定,具有一定的可行性。据笔者查阅,从乾隆六年直到同治十二年,黄金与纹银的兑换比率一直没有变化。各省兑换比率或稍有不同,但差额很小。再加上体积小价值大,转运方便,因此可以想见以黄金支放军饷,军营还是乐意接受使用的。此后曾王二人的数通信函来往,也可以看出曾氏对王氏的运筹颇为满意。至于王氏解送黄金的数额等具体信息,限于史料,此处难以详述。

三

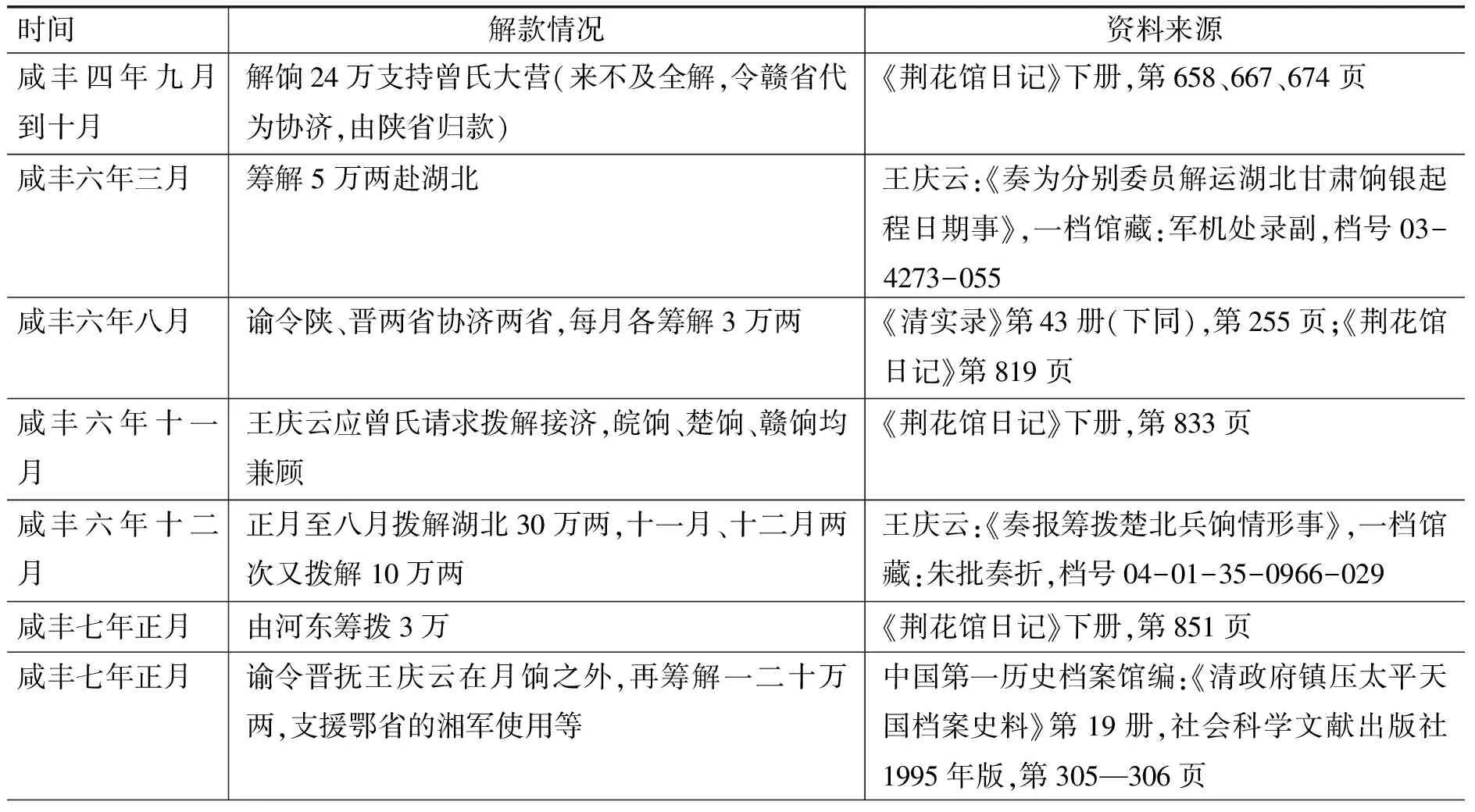

虽然上述军饷搭放建议受到时政和金融环境的影响,但王庆云作为初次膺任外省巡抚的高官,其真心实意支持曾国藩湘军这一事实毋庸置疑。王氏外任陕、晋、川等省期间,自始至终,一直对湘军的协济给予积极响应,毫不推辞,他对曾氏湘军协饷的确做到了“和盘托出,可对君父,可质鬼神,明吾不欺”。检阅相关文献资料,发现王氏在任职陕抚、晋抚和川督期间对曾氏湘军协济军费的记载甚多,就笔者所见,整理如下:

咸丰四年至九年王庆云解济曾国藩军营协饷简表

咸丰七年二月委解3万两赴江西王庆云:《奏为遵旨筹解江西军饷事》,一档馆藏,军机处录副,档号03-4206-036咸丰七年四、五月分两次解6万两赴湖北王庆云:《奏为委员筹解湖北安徽陕甘各省军饷银两起程日期事》,一档馆藏:朱批奏折,档号04-01-01-0861-081咸丰七年闰五月委解4万两赴湖北王庆云:《奏报委员管解动项筹拨湖北饷银赴湖北交纳并起程日期事》,一档馆藏:军机处录副,档号03-4396-037咸丰七年七月奏报拨解湖北军饷3万两王庆云:《奏报筹解京协各饷情形事》,一档馆藏:朱批奏折,档号04-01-35-0967-001咸丰七年十一月奏报解湖北3万两王庆云:《奏报川省筹解楚皖军饷起程日期事》,一档馆藏:朱批奏折,档号04-01-01-0862-102咸丰七年十二月奏报解湖北1万两王庆云:《奏报遴委试用典史孙煌管解楚皖军饷起程赴楚交纳日期事》,一档馆藏:军机处录副,档号:03-4292-039咸丰八年四月解湖北3万两王庆云:《奏为奉拨楚饷委解起程事》,一档馆藏:朱批奏折,档号04-01-01-0867-109咸丰八年七月奏报拨解曾国藩军营15000两起程王庆云:《奏报筹解湖北军饷起程日期事》,一档馆藏:朱批奏折,档号04-01-35-0968-004咸丰八年九月谕令川省协济每月2万两,解送数月《荆花馆日记》下册,第994页咸丰八年十月解曾国藩军营15000两王庆云:《奏报四川省借拨银一万五千两委员管解赴湖北藩司转解曾国藩行营起程日期事》,一档馆藏:军机处录副,档号03-4300-034咸丰八年十二月解曾国藩行营21000两王庆云:《奏报筹解各省军饷情形事》,一档馆藏:军机处录副,档号03-4302-030咸丰九年正月解曾国藩行营3万两王庆云:《奏报筹解军饷情形事》,一档馆藏:军机处录副,档号:03-43023-020咸丰九年三月解曾国藩军营和闽省4万两,供曾营使用王庆云:《奏报遵旨筹拨各省军饷情形事》,一档馆藏:军机处录副,档号:03-4304-017咸丰九年四月解湖北2万两王庆云:《奏报筹解湖北等省银饷数目起程日期事》,一档馆藏:军机处录副,档号03-4305-030咸丰九年八月谕令川、赣、晋、陕四省协济,按月各拨银3万两《清实录》第44册,第264页

注:本表所列仅是笔者目力所及王庆云协济曾氏济饷部分信息,并非所有解饷信息;另外,王庆云拨解湖北、江西饷银,官文、胡林翼以及赣省多有接济曾国藩行营使用,此处也列入,特此说明。

东征湘军的军费问题从咸丰四年春天东征始,到克复南京期间,筹措颇费周折,时时处于竭蹶之态。曾国藩统率湘军东下,转战于湖北、江西、安徽等省,饷项不能按时足额得到供给,一切来源听命于他省督抚。为曾氏东征湘军筹措饷源的郭崑焘,总结了影响邻省协济成效的关键因素,第一是双方交谊深浅,第二是省区安全利益攸关的程度,“近日人心私情重于公义,非有畴昔之好与唇齿之依,即往往隔膜相视”。大部分负责供饷的外省,出于安全唇齿关系的考虑,基于人脉亲疏,积极与消极表现出极大差异。咸丰四年九月十月之交,曾国藩与王庆云在战时的初次通函,从另外鲜为人知的一端,揭示出供饷者与受饷者之间不但存在态度积极与否的问题,尚有更为实际的金融货币方面的现实考虑,虽系佚函,却别有解读的价值。