班级团体辅导对高职生自我效能感的干预研究

□张 蕾

(山西经济管理干部学院,山西 太原 030024)

1 自我效能感

自我效能感是指“人们对自身能否利用所拥有的技能去完成某项工作行为的自信程度”。bandura认为,人类的行为不仅受行为结果的影响,而且受通过人的认知形成的对自我行为能力与行为结果的期望的影响。

在三元交互理论中,bandura指出行为、环境与个体的认知之间的影响是相互的,没有哪一个因素是站在绝对重要的位置上,尽管在有些情境中,某一个因索可能起支配作用。人类动因就是在这样一个相互依赖的因果结构中发挥作用的,而这其中的关键因素就是个人效能信念。

1.1 自我效能感的影响因素

1.1.1 直接经验

在众多研究者的基础上,Bandura对直接经验进行了总结,在个体与环境发生相互作用的时候,自我效能感作为个体的一种主观判断,是将在同一类工作中多次经历并获得的直接经验作为依据的,它是获得自我效能感最重要的途径,同时也验证个体已经形成的自我效能信念。

1.1.2 替代经验

Takata指出如果一个人先前的经历中,能作为评价依据的直接经验比较匮乏,那么他的效能信念就更加依赖于示范性的因素。Bandure还指出对于一个有无数失败经验的人来说,要想提高他们的效能信念,传授有效的应对策略是其中的关键。

1.1.3 语言说服

言语说服是通过评价反馈进行的,当持续的告知个体,从他们的表现来看是有能力的,或十分努力的,或还需努力,Schunk和Cox经过比较发现,强调能力的评价更能提高效能信念。Schunk还发现,只告诉个体具备能力而不提努力程度,比告诉他们具备能力的同时还需要努力能产生更高的效能。

崔诣晨的自我效能感和互动教学的研究中,教师利用榜样示范和言语鼓励,创设宽松的课堂氛围,让学生体验成功的喜悦,增强了学生的学习自我效能感。

1.1.4 情绪调节和生理状态

当人们在进行自我能力知觉时,会受到当时生理状态和情绪状态的影响,尤其是对主体有威胁的情绪反应。Bandura还指出生理反应的知觉能影响人的情绪,从而影响人的认知。生理唤起水平高的个体遇事更不镇定、更不自信,降低自我效能感。在高志利的大学生志愿服务活动的调查过程中,为志愿者营造轻松愉悦的心情,他们越有满足感,自我效能感越强,从志愿活动中感受并收获的快乐越多。

1.1.5 归因方式

Grove等人的研究表明,自我效能感高的人,更善于做外归因,把失败归因于自己努力不够或环境因素;而自我效能感低的人,往往做内归因,将失败归因于自己能力不足、天资不够。Chipperfield进一步的研究发现,自我效能感与归因之间存在相互作用的关系。自我效能感会在影响人的归因方式的同时,也会受已有的归因模式的影响。

1.1.6 其他因素

Bandura提出人们的效能知觉有赖于个体对行为所传递的有关诊断信息的认知和加工。就是相同的成功水平对于不同的人而言也会有不同的影响,这是因为不同的个体对这些因素的解释和权重是不同的。个体如何将新经验进行重组,一定程度上取决于自我信念的性质和强度。因此,效能信念在构建经验的同时,又在受已有经验的影响。

Lawrence提供的证据表明,个体在虚构成功的过程中,会搜罗以往的成功经验作为证据,并通过自我劝导的方式来增强自我效能信念。在Dowreck等人的研究当中发现,个体对成功经验的选择性监控和动作性经验的重构可以提高个体的效能感。

2 研究设计

2.1 研究思路

本研究依据团体心理辅导、自我效能感等相关理论和某高职学生的实际情况,采用前后测对照实验研究,自变量为实验处理——团体干预,因变量为自我效能感得分。被试入选后被安排到由相同实验人员控制的两种干预条件下,形成实验组和对照组,尽量减少其他控制变量的干扰。

实验组拟实施11次团体训练活动。使用一般自我效能感量表进行前后实测,并结合自我评估、辅导员评估、带领着评估,证明干预活动有效。

同时,为了控制无关变量的影响,对对照组的样本进行一般心理健康教育的干预,主要通过心理健康课程来实施,课时拟定为22课时,并将课程分为讲授和讨论两个环节,同样使用一般自我效能感量表进行前后实测,证明干预无效或效果不明显。

问卷的实测在同一时间地点、由同一主试进行,尽量降低实验者效应。对两组的前后测得分差异进行t检验,判断其差异是否显著。

2.2 研究对象

从某专业的同一年级的平行班中选出两个班级,运用一般自我效能感量表对其测量,结果表明两个班级在一般自我效能感水平上无明显差异,符合同质要求。根据数据抽取91个实验样本,拟分成两组,一组为对照组(46人),一组为实验组(45),组内男女比例1∶1。

2.3 研究工具

采用由Schwarzer等人编制一般自我效能感量表(GSES),中文版由王才康等人(2001)翻译修订。对其信效度进行分析,发现GSES具有良好的信度,其内部一致性系数CronbachA=0.87,重测信度r=0.83(p<0.001),折半信度为r=0.82(n=401,p<0.001)。同时采用自编团体辅导自我评估调查问卷、带领者观察方法、辅导员观察方法对实验效果进行评估。

2.4 干预方案设计

2.4.1 实验组干预方案设计

首先,在“三元交互理论”中,任何一个影响因素都无法单独作用,提升个体的效能感是多种因素的交互作用,这是一个自我察觉、亲身体验、观察学习、反省思考、积极调整的复杂动态过程,从而产生新的行为习惯。因此,每一次辅导都不是独立存在的,而应该将整个团体辅导方案结构化,这有利于形成一个系统的、连贯的整体。具体来说是将整个团体辅导分为觉察、体验、重建三个阶段,每一次活动都有自己的目标,同时又是一个连贯的整体,在它们的相互作用下,提高个体的自我效能。

其次,根据自我效能的形成因素设计团体方案。本研究中所进行的团体辅导活动方案的设计是按照觉察自我、回顾以往的成功经验、体验新的成功经验、学习他人的成功经验、想象未来的成功画面、形成新的自我概念等方面进行内容上的规划设计,形成完整的成就轨迹。并将绘画、情绪唤起、言语劝说、归因练习等技术融入每一次的团体辅导活动的环节当中,帮助成员整合效能信息,形成新的自我概念,从而提高学生的自我效能感。

再次,观察自我效能的主体作用机制进行个体评估。Bandura认为自我效能感是通过选择、思维、动机和心身反应等中介过程而实现其主体作用机制的。因此,作为团体辅导的带领者,要特别注意观察在活动前、活动中、活动后团体成员的言行及情绪变化,以及在分享环节的引导与启发。将关注点主要集中在对行为的选择与坚持性;面对困难时的努力程度;行为方式及行为效率;情绪状态及归因方式等方面。并根据观察结果给团体成员划分等级,建立档案,观察他们行为前后的变化。

最后,基于以上思路将实验组干预方案分为觉察、体验、重塑三个阶段,共十一次活动。具体方案如表1所示:

2.4.2 对照组干预方案设计

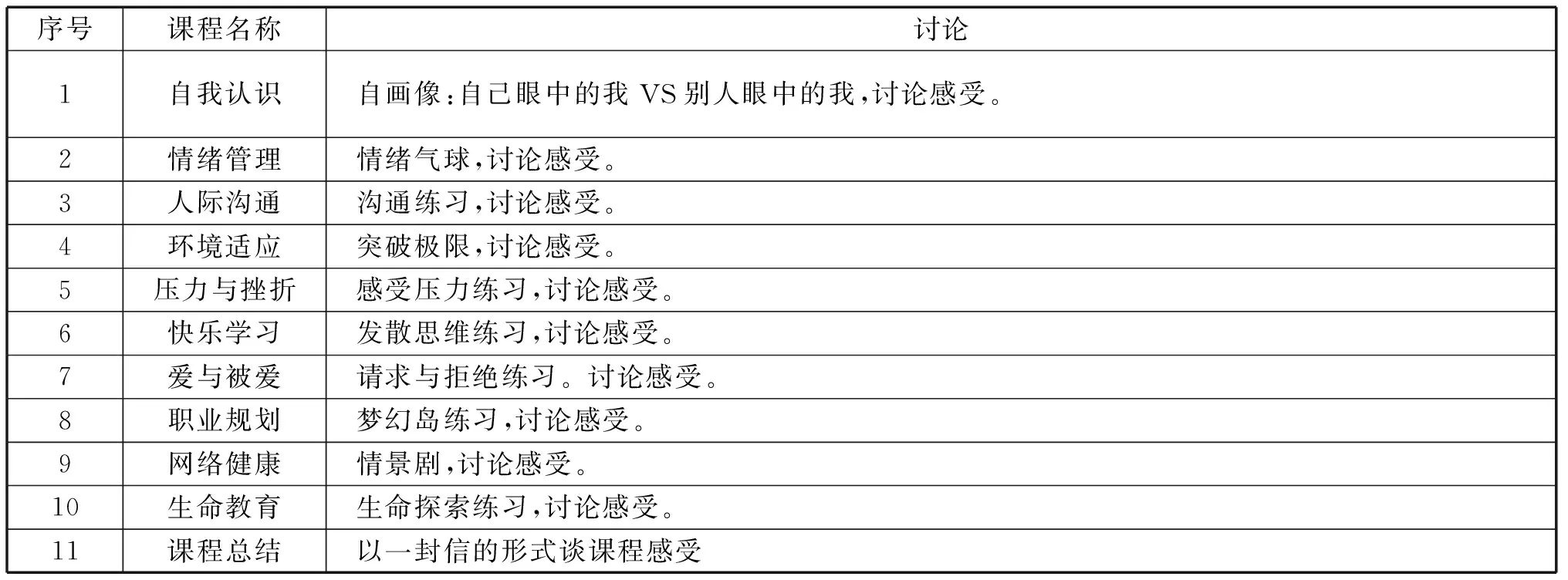

对对照组进行11次22课时的心理健康教育课程的干预,主题涉及自我认识、情绪管理、人际沟通、压力与挫折、快乐学习、恋爱心理、职业规划以及生命教育等方面,并将课程分为讲授和小组讨论两个环节。如表2所示。

表2 对照组干预方案

2.5 数据处理

使用SPSS16.0对数据进行录入和处理。

3 结果与分析

3.1 实验组和对照组在一般自我效能感问卷上的比较

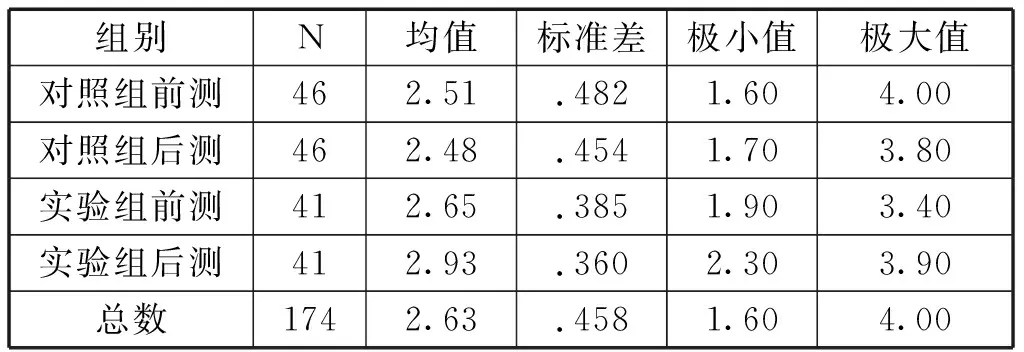

3.1.1 实验组和对照组一般自我效能感的描述性分析

在干预过程中,由于实验组个别成员脱落,所以实验组的有效实验对象是41人。通过数据可以看出,对照组干预前后的效能得分没有明显变化。实验组干预前后的效能得分明显提高。见表3所示。

表3 实验组与对照组自我效能感描述性分析

3.1.2 实验组与对照组的自我效能感前后测得分比较

表4 实验组与对照组的自我效能感前后测得分比较

由表4可知,实验组前测和对照组前测进行独立样本t检验,结果显示二者不呈现显著差异(t=-1.495;p=.139)。所以,实验组和对照组在进行干预之前不存在显著差别。

实验组后测和对照组后测进行独立样本t检验,结果显示二者呈现显著差异(t=-5.090;p<.000),且表现为实验组的自我效能感总分高于对照组(2.93>2.48)。所以,实验组和对照组在进行干预之后出现了显著的差别。而且表现为实验组的自我效能感分数高于对照组。说明干预有效。

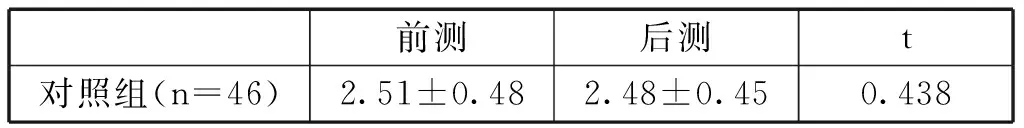

3.1.3 对照组前测与对照组后测得分比较

为了排除时间因素对于实验结果的影响,本研究又采用配对样本t检验对于对照组前测、后测以及实验组前测、后测进行检验。

表5 对照组前测与对照组后测得分比较

表5显示,对于对照组前测、后测的配对样本t检验结果显示,二者不存在显著差异(t=.438,p=0.663)。

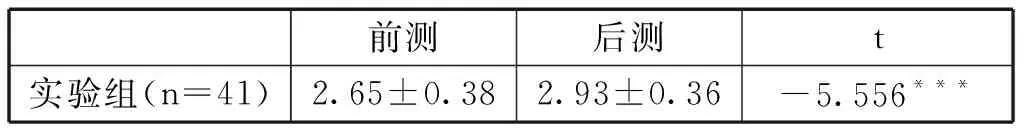

3.1.4 实验组前测与实验组后测得分比较

表6 实验组前测与实验组后测得分比较

表6显示,实验组前测、后测的配对样本t检验结果显示,二者存在显著差异(t=-5.556,p<.000),且表现为实验组后测比前测得分高,说明团体心理辅导起到了良好的效果。

由此确定,实验组的差异并非由时间因素造成的,而是确实是由实验干预影响的。

3.2 团体成员的自我评估

采用自编的团体辅导自我评估调查问卷,对实验组41名成员就下列问题对进行自己评估,评估结果如下:

97.6%的成员认为团体氛围很开放、温馨,并喜欢这样的成长方式。

77.6%的成员认为在团体互动中促进了自我觉察,并更加接纳自己、相信自己。

85.1%的成员认为在团体互动中从同伴以及榜样身上学到了很多东西。

87.6%的成员认为通过团体辅导自己愿意尝试选择稍有难度的任务。

72.9%的成员认为团体辅导增强了自己做事的积极性、主动性。

69.1%的成员认为通过团体辅导学会了正视现实中的困难并努力解决。

62.8%的成员认为通过团体辅导学会了正确的归因方式,能客观分析事情。

75.7%的成员认为在团体中学到了很多知识技能,并愿意将学到的东西应用到今后的学习生活中。

68.6%的成员对未来充满了希望,对自己所学的专业充满了信心。

97.6%的成员希望今后能继续开展这样的团体辅导。

3.3 辅导员评估

通过辅导员对该班成员日常生活学习的自然观察,明显感觉同学们相互之间的交流多了,彼此信任了,班级工作懂得了配合,管理更加顺畅。每个同学不同程度的都发生了变化,比起过去更有自信,学习动力增强,充满了活力,并开始规划未来,同时希望能在班级当中多进行这样的团体辅导。

3.4 带领者的评估

通过带领者对团体辅导过程中的全程观察,在整个团体辅导的过程中能深切地感受到每一个同学的成长和变化。

在觉察阶段,很多同学表现出自我概念模糊,回避交往,缺乏自信、对学习生活感到茫然,对未来心存恐惧的状态。多数同学的分享也较为粗浅,很少涉及内心深处的东西。

体验阶段是整个团体辅导的重点阶段,经过了之前的觉察,同学们有很多的不确定和疑惑。在这个阶段,通过三次逐步深入的体验活动直接增加了成员的动作性成功经验,通过分享讨论与归因练习,每个成员逐步明确了自己在团体活动中的角色与作用,这些在强化成员的自我概念方面都起到了积极的作用。在“替代经验”的学习互动中,大家从同类人群中找到了共鸣,获得了成功的经验,能明显感受到每个成员都不同程度地提升了自己的专业自信。

经过之前的觉察和体验,成员之间通过互动和连接加深了彼此的了解,建立了一定的信任,在这个基础上进入自我的重建阶段。在成员间的相互欣赏和支持下对自己有了更加全面的、重新的认识;感受到了来自同伴间的支持与鼓励,重新审视了自己的社会支持系统;进行了自我突破的积极尝试;并大胆畅想自己的成功未来。通过这一过程增强了成员的自我效能信念,强化了成员的自我意识。

本次团体辅导是一个由浅入深的过程,通过觉察、体验、重建三个阶段,同学们的交流变得更加开放,觉察更加主动和深入,并积极体验与成长。明显可以感受到,同学们此时的自我概念已经与刚入组时完全不同,自信的笑容洋溢在脸上,谈论自己更加客观全面,对自己更加确定,对未来更有规划。

4 讨论

4.1 对实验组干预效果的分析讨论

该实验表明实验组成员在团体辅导之后的一般自我效能感有明显提高,并产生积极正向的自我概念,充分证明此次效能团体辅导是有效的。经过对实验数据、干预方案和干预效果的仔细分析评估,可以看出一些关键的因素:

4.1.1 回忆成功的经验,觉察自我概念与归因方式

根据bandura等人的相关理论研究,效能的形成是将经验进行重组,所以预先处理个体已经存在的认知结构就非常必要。先让成员进行自我概念和成功经验的回忆,唤醒对自我的探索和改变意识,为后边的活动打下基础。

4.1.2 将任务按难度分级,直接体验成功经验,及时归因强化体验效果

体验阶段是整个方案的重点部分,动作性经验是提高效能的主要方式。面对困难的、有挑战性的工作,效能感强的人更能做出积极的选择。因此,将任务分为难易层次,通过成员的选择变化和在完成任务中克服困难的心理变化来觉察自己的成长。

同时,在每次活动中加入归因练习,觉察自己的归因习惯;并在成功体验的同时,反复进行归因分析,并进行替代学习,促使成员逐步改变不良的归因方式,形成正面的归因模式,并内化于心。

4.1.3 带着对未来成功的想象进行自我突破

虚构成功加上自我劝导可以提高效能。带着对成功体验的觉察和思考进入重建阶段,在这一阶段充分运用了情绪唤起和言语劝说的功能,促使成员重新审视自己,对未来的自己进行规划和想象,肯定自己的价值,最终提升一般自我效能信念。

4.2 对对照组干预效果的分析讨论

对照组干预前后的数据表明,干预前后成员的一般自我效能感无明显差异,表明普通的心理健康课程对于提高高职生的一般自我效能感无显著效果。

心理健康课的内容涉及自我意识、情绪管理、人际沟通、压力与挫折、快乐学习、恋爱心理、职业规划以及生命教育等方面,但传统的讲授形式很难形成环境、个人、行为的三维互动模式,引起学生的共情与思考。虽然在课堂上加入了互动和讨论环节,可能能起到一定的替代学习和言语劝说的作用,但却缺乏最重要的直接经验方面的体验,因此无法让学生在直接的体验当中产生觉察和提升。

5 结论及建议

5.1 研究结论

本研究通过自然实验法检验了自我效能团体辅导和普通心理健康教育对高职生自我效能感的干预效果。得出结论:自我效能理论指导下的班级团体辅导对提高高职生一般自我效能感有很好的干预效果。

5.2 效能团体应用的建议

作为高等职业学校的教育者和管理者,我们的任务不仅仅是机械教条的传授专业技术,我们更是他们人生方向的引领者,在这里他们可以重新学习职业技术,树立职业自信,以一个良好的心态进入社会角色。本研究恰好可以给我们提供一个有据可依,有法可施的途径,现将效能团体应用到高职生的教学和管理当中,提几点建议:

5.2.1 应用到职业技能教学中的建议

高职教育的特点就是以形成技能为主要目标的,而这本身就是个体提高效能的重要途径。如何抓住这一优势将效能理论、效能团体技术应用到日常的教学当中,在技能学习中持续的提升自己的效能感,对于每一个高职学生提高自己的职业自信心、尽快适应社会竞争都具有重要的意义,也是未来学校职业教育、心理健康教育工作和研究的方向。具体做法如下:

(1)明确专业优势及未来发展方向

对于高职生来说,绝大多数同学没有相关经验可以参考,由于缺乏规划教育,对于本专业更多是父母的建议,或是跟风的行为。为了增加学生的榜样性替代经验,使学生正确认识自己的职业优势、专业特点,以及市场需求就是建立自信和提高效能的第一步。同时,帮助他们分析未来的发展方向,分析就业前景,打破以往社会上的重学历轻技术的消极替代经验,实施有步骤、可实现的规划教育,为今后确立学习目标、强化学习动机奠定基础。

(2)优化教学目标与教学评价体系

依据本研究当中的结论,直接的成功经验是提高效能的最佳途径。因此,将教学目标由易到难进行细致划分,建立等级评定,并建立每一个同学的技能学习档案。让同学们充分体验自己的点滴进步,哪怕是一个小小的进步都能充分得到学校和老师的认可,获得切合实际的鼓励和评价。同时,教师根据每个同学的等级和特征进行特色教学,因材施教,充分挖掘每一个学生的专业潜能。

(3)运用多种教学模式

为充分利用直接经验与替代经验的影响因素,在帮助学生生成技能的过程中,要善于运用多种手段。首先,可以进行小组学习。按照学生特征进行分组,将优等生和后进生平均分布,并按照小组布置学习任务,在大家共同完成的过程中进行替代学习,相互带动。

其次,定期开展技能竞赛。例如:个人竞赛、小组竞赛、班级竞赛、校级竞赛等,并增加奖项设置,尽可能多的设置与技能有关的奖项,让更多的同学获得成功的体验。

最后,加强校企合作。一方面让同学们在实践中加强对专业技能的体会,获得更具实际操作意义的指导意见,体验学有所成的成就感;另一方面和企业中与自己水平相当的人在一起工作交流,树立榜样,这是很好的替代学习机会。

5.2.2 应用到日常班级管理中的建议

除学习专业技能之外,高职生在校期间另一项主要任务就是个人的成长,这两方面相互影响,相辅相成。将效能理论融入班级的日常管理中,不仅可以提升学生的自我效能信念,而且对于加强成员间的互相了解、改善人际关系、建立个体的社会支持、提升班级凝聚力、提升班级集体效能、打造班级文化都有积极的促进作用。

(1)明确班级角色与班级分工

在我们日常的班级工作中,班干部是主要力量,但这样不利于发挥其他同学的主观能动性,容易形成事不关己高高挂起的不良风气。因此,别把班级工作固定到少数班干部身上,而是在充分了解学生特征的基础上积极开展班级分工,发挥每一个学生的优势,明确自己在班级当中的角色,肯定在班级中的地位,形成班级是我家的良好风气。班干部只起到上传下达、组织协调、为同学们服务的作用。

(2)开展丰富多彩的班级活动

虽然生成技能的成功体验是提高效能的主要途径,但是日常的教学没有更多的时间和精力去观察每个学生的变化,以及帮助他们排除心理等其他因素造成的干扰。而这方面的不足可以由在班级活动中得到弥补,班级管理的重要工作之一就是学生的思想政治教育和心理健康教育,除开展丰富多彩的班级活动之外,我们可以将此次团体辅导的内容作为班级的一个系列活动,让同学们在团体中充分觉察与反思,并于日常的教学相结合,提高效能促进成长。

5.2.3 应用到师资队伍建设当中的建议

提高学生效能绝不是学生个人和某个辅导员的工作,而是我们整个的教学管理师资队伍的重要工作。因此在教师的业务培训体系中应加入效能理论与实践的学习项目。一方面可以让教师在学习理论的同时,亲身感受效能的提升。另一方面可以帮助教师将效能理论应用到实际的教学和管理工作当中,为学生提供更科学的教学方法,及更切合实际的效能评价。

本次干预研究对于高职生的成长具有积极的意义,不仅提高了成员的一般自我效能感,增加了自信,而且促进了成员间的互动与信任,提升了班级凝聚力。为学校的心理健康教育工作提供了很好的实践素材,并对未来的工作方向起到了指向性作用。高职生在进入职业教育之后,就进入了一个重要的人生转折,因此在未来的研究工作中,怎样将效能团体与以形成技能为主的教学活动相结合,将团体活动更加普及,更加易操作将成为未来的研究方向,将效能团体的元素融入班级活动中,使更多教师掌握团体技术,使它在学生的学习生活中持续地发挥作用,使更多的同学受益、成长。这样才能真正达到提升学生整体心理素质的目标。

参考文献:

[1] A·班杜拉.自我效能:控制的实施[M].上海:华东师范大学出版社,2003.

[2] Bandura. Albert. Social foundations of thought and action: A Asocial cognitive theory[M].New Jersey:Prentice-Hall,1986.

[3] Schunk,D.H.& Cox,P.D.Strategy training and attrebutional feedback with learning disabled students[J]. Journal of Educational Psychology. 1986,78:201-209.

[4] Schunk,D.H.Ability versus effort attributional feedback: Differential effects on self-efficacy and achievement[J].Journal of Educational Psychology.1983,75:848-856.

[5] 崔诣晨.大学生自我效能感与课堂互动教学关系的实验研究[J].中国健康心理学杂志.2012(09):1400-1401.

[6] Bandura,A.Self-efficacy conception of anxiety[J].Anxiety Research.1988(1):77-98.

[7] 高志利.大学生志愿者自我效能感及其影响因素研究.中国健康心理学杂志[J].2012(06):957-959.

[8] Grove,J.R. Attributional correlates of cessation self-efficacy among smokers[J].Addictive Behaviors,1993,18:311-320.

[9] 王才康.中学生一般自我效能感的发展特点研究[J].中国行为医学科学.2002(2):214-215.

[10] Bandura,Albert.Self-efficacy:The exercise of control[M].New York: W.H.Freeman. 1997.