放松管制背景下中医药服务风险治理的法治应对

——基于医患双方的调查*

张博源, 李筱永, 赵晓佩,牛田园

(首都医科大学卫生法学系,北京 100069,18801399508@126.com)

1 研究背景、调查对象和方法

2017年实施的《中医药法》确立了一系列符合中医药自身发展规律的管理制度,试图扭转“中医西化”“以西律中”,具有明显的增加中医药服务供给力度,激发市场活力,满足人民群众中医药服务需求的导向。其后,国家中医药管理局相继发布了诊所备案制管理、中医医术专长人员管理两个部门规章。这些“放松管制”的立法举措,是在国家深化推进“放管服”改革背景下出台的,准入放宽与强化监管是发展中医药事业的两个基本政策要点。医患双方对《中医药法》制度设计的风险取向及其认知状况,对于未来优化行业监管具有重要的参考意义。为此,本课题组于 2017年7月对北京地区的三级、二级共计10家中医医疗机构的中医医务人员和患者群体开展了有关中医药法治状况的问卷调查。其中,涉及三级甲等医院2家,二级甲等综合医院3家、二级中医医院3家和社区卫生服务中心2家。向每家机构的医生和患者发放问卷的比例大致为1∶1。本文的讨论与建议均基于对问卷调查的数据分析。问卷问题涉及对《中医药法》放松准入的风险认知以及法治需求等方面。其中,向医务人员发放问卷共计410份,回收有效问卷408份,有效回收率99.5%;向患者发放问卷共计535份,回收有效问卷515份,有效回收率96.3%。调查所得数据使用Epidata3.0软件双录入,通过统计软件SPSS22.0进行数据描述性分析,构成比的比较使用卡方检验,检验水准为α=0.05。

2 调查结果

2.1 对诊所、专长人员放松准入的看法

针对实施中医诊所备案制,14.5%的医务人员认为对患者不构成风险,39.0%的人认为风险很小,认为具有“中等”风险的占比为37.3%。然而,大部分患者对此态度偏于保守,只有38.4%表示会选择中医私人诊所就医。医患双方对于将民间确有专长人员纳入中医师队伍的看法比较一致,65.2%的医务人员和82.0%的患者均表示赞同。

2.2 对中医诊疗主要技术风险节点的看法

医务人员认为中医诊疗活动中主要的技术风险节点居于前三位的主要是有些药品毒副作用不清楚、中医服务“西医化”以及人为操作差别大。其次是大处方和煎药方式不正确。中药使用环节的突出问题是毒性饮片的规范使用和大剂量用药问题,分别有65.2%和52.7%的医务人员持此观点。

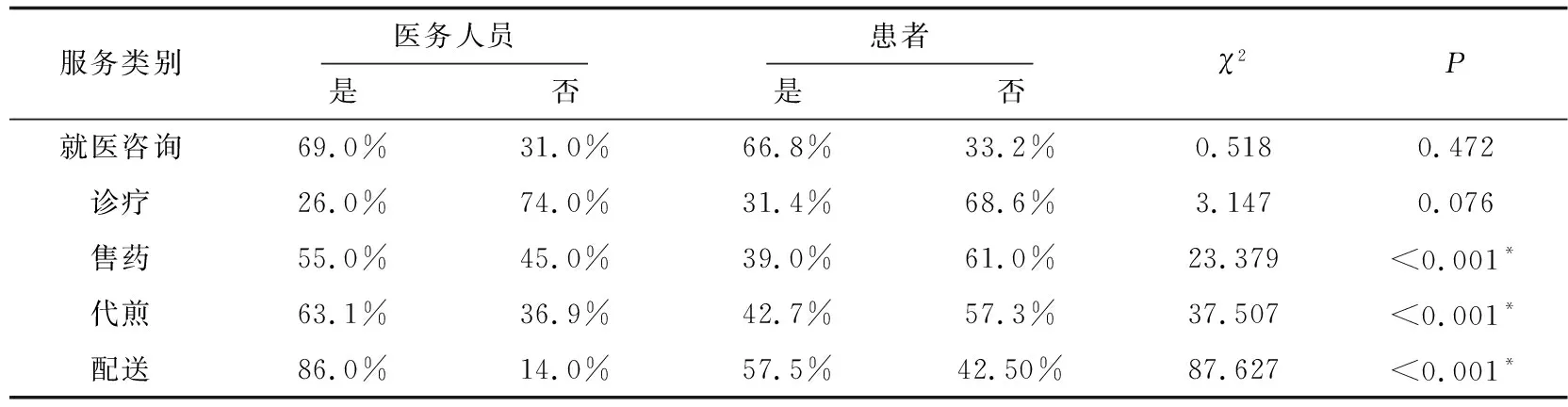

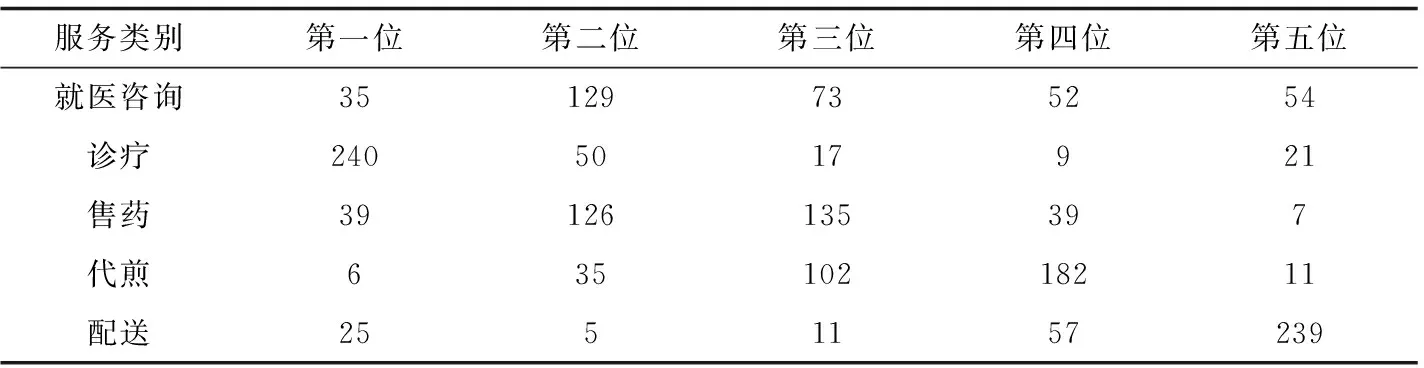

2.3 对互联网环境下中医药服务风险的认识

医患双方对于在“互联网+”背景下中医药服务的风险程度认识上存在差异,医务人员比患者更倾向于认为售药、代煎和配送是可以通过网络开展的服务(详见下表1)。医方对“诊疗”风险的担忧高于其他,对“配送”的风险担忧最少(详见下表2)。

表1 医患双方对互联网开展服务不同看法的交叉分析表

注:*表示有统计学意义

表2 医方对互联网中医药服务项目风险大小的排序

3 中医药服务面临的风险与挑战

《中医药法》针对医疗机构、人员和中药管理的制度设计,体现了促进发展和传承中医药事业的目标取向。然而,这种“定向宽松”的立法政策给中医药服务增加了不确定性,同时也给行业监管带来以下四个方面的明显挑战:

第一,诊所备案制的实施。有可能会加剧紧张的中医药监管资源与诊所数量的猛增之间的张力,基层监管基础相对薄弱,执法资源与市场主体数量严重不匹配。

第二,《中医药法》第二十八条明确了医疗机构临方炮制中药饮片备案制度。临方炮制出符合预期治疗效果的各品种中药饮片,有利于充分发挥中医药灵活用药、辨证论治特色优势和中药专业人员的技术优势。[1]然而,由于医疗机构炮制中药饮片存在规范、标准、定价以及从业人员资质要求等规定的缺失。备案制必须在未来立法中予以细化,否则不利于药监部门的实际监管。

第三,《中医药法》第三十二条规定,仅应用传统工艺配制的中药制剂品种的医疗机构中药制剂,向医疗机构所在地省级药品监督管理部门备案后即可配制,不需要取得制剂批准文号,即由批准制改为备案制。程序简化将推动医疗机构中药制剂尤其是经方制剂得到更加广泛的应用。如何调整现行监管制度变得尤为迫切。2017年7月,国家食品药品监督管理总局公布《关于对医疗机构应用传统工艺配制中药制剂实施备案管理的公告(征求意见稿)》,试图对传统工艺配制的定义、医疗机构的责任、备案的程序及资料要求等问题做出具体规定。

第四,中、西医技术应用界限模糊。当前,中医药产业在国际上面临各种技术、标准门槛甚至有效性的质疑,标准化缺失也屡被“反中医”人士诟病。实践中,中医医师运用现代诊疗技术、西医开具中药处方现象普遍;西医开具中药饮片的情况也偶有发生。在诊所放宽准入、开展备案制的情况下,中医医师可以运用的现代诊疗技术范围不明晰,无疑存在巨大风险。自2004年起,关于一些特殊问题,例如穴位按摩治疗近视、中医科整形美容手术、计划生育手术、急救等是否具有行医合法性等问题,原卫生部、国家中医药管理局均采用批复和复函的形式予以答复,缺乏系统性,加之医疗技术信息的不对称性,患者和服务对象难以及时、准确识别医生诊疗行为的合法性,难以有效规避医疗风险,也增加了监管机构的执法压力。这种现象与国内当前医疗技术管理政策的“宽松化”直接相关。虽然《中医药法》并没有放宽技术准入的制度规范。医疗技术准入是否可以与机构准入“同步放松”,无疑是一个值得深思的问题。2015年,国家卫计委取消了第三类医疗技术临床应用准入审批,改“审批制”为“备案制”。[2]要求医疗机构对本机构医疗技术临床应用和管理承担主体责任。显然,对于技术风险防范还是采取“自我规制”的管制进路。尽管这一“新政”要求医疗机构建立完善医疗技术临床应用管理制度,建立健全医疗技术评估与管理档案制度。但是,若根据《医疗机构管理条例》第四十七条和《医疗技术临床应用管理办法》第五十条所确定的主体责任,又显然缺乏足够的震慑力,给管控医疗风险埋设了隐患。当下医疗机构的制度构造能否防范和化解“技术解禁”带来的风险暴露,则是另一个颇值得探究的课题。限于篇幅,在此不做赘述。

4 中医药服务风险治理的范式转变及其法治对策

2013年10月,《世界卫生组织2014—2023年传统医学战略》支持成员国积极主动制定政策并实施行动计划,加强传统医学发挥维护人民健康方面的作用,并突出强调了成员国应当通过政策、方针和指南等“软法”机制,保障传统医疗服务资源利用的安全性、有效性和服务质量等方面有所保障。[3]就国情而言,我国发展“传承中医药事业的发展与我国风险社会的发展”进程相交织,这一进程既强化了风险的制造,又没有给风险的制度防范和管理留下时间。[4]“中医药是我国独特的卫生资源、潜力巨大的经济资源、具有原创优势的科技资源、优秀的文化资源、重要的生态资源”。中医药事业的传承和发展,并非中医药医疗事业的“一元化”发展,而是包容了医疗、保健、科研、教育、产业、文化的整体性推进和多元化发展。在“互联网+”的产业思维驱动下,中医药向服务业的延伸、中医药电商平台的构建或将成为未来中医药产业链优化的两个主要方向,[5]参与中医药服务的主体将呈现多元化态势,风险因素和治理格局也将随之改变。医患双方耳熟能详的那些“看得见的风险”或许仅仅是冰山一角,多元主体利益反复博弈背景下的“看不见的风险”对中医药事业更具有本质性的深远影响。“中成药重金属超标”“马兜铃酸致癌事件”等热点话题都昭示出风险预防和治理的艰巨性和复杂性。我国社会转型期技术规制领域尚未建立“法律主治”制度框架,技术规制立法规制依然十分薄弱。为此,在产业准入放松的背景下,确立“技术批判范式”而非“技术中立范式”,即对现有医疗技术的应用保持足够的科学、审慎和反思的心态,这也是在风险全球化治理语境下,作为中医药传统资源强国的国家责任和国际担当的重要体现。具体对策建议如下:

4.1 建立多元、多层级的风险治理新机制

中医药“五种资源”的开发和利用、传承与发展需要多部门的共同努力。强化多部门的共同治理是《中医药法》的一个重要特色。例如,中药院内制剂的使用和监督就需要融合医疗机构的自我约束和药监部门的协同治理。中医药服务在未来的多样化、多层次发展主要体现在:中医药服务在医疗、养生、康复的多向度拓展;“治未病”的医院与社会主体的多元参与性,中医药向文化、教育、贸易等领域的多极延伸,这就要求国家和地方层面的综合性、配套性政策供给更为积极。根据《中医药法》第五条的规定,政府中医药主管部门对本地区中医药工作负责。中医药专项工作仍然需要多部门合力推动。卫生健康、食药、农业、人力资源和社会保障部门等都需要在各自职责范围内承担相应职责。多元化的利益表达和理性商谈,有助于多元共识的产生,也必然有效促进风险治理格局的优化和治理能力的根本提升。地方立法实践取得了可喜的进展,《深圳经济特区中医药条例》第十条、《四川省中医药条例》第七条、《黑龙江省发展中医药条例》第六条都明确规定了中医药部门联席会议制度,旨在强化中医药发展中的部门合作,积极促进了中医药事业的地方治理。[6]

4.2 建立差别化的风险规制路径

差别化监管的进步性在于,能够最大限度尊重中医药原创思维,有利于发挥中医药的特色优势,提升其服务能力为目标。差别化监管是监管对象多元化、目标多元化的必然产物,它充分考虑到了中医药医疗服务在总体上的多业态、多层次的特点,它强调市场环境、服务主体等差异性因素对规制方式的影响,充分考虑不同类型的医疗保健服务之间在规制目标、手段等方面的区别性,避免在政策和法律设计上“一刀切”式的武断。这就要求在后续制度供给过程中针对不同的服务类型采取差异性、个性化的制度设计,切忌相互混淆。

第一,尽快制定和完善中医药诊疗技术规范。完善中医药标准体系是未来中医药发展的重要保障措施,其中开展中医临床诊疗指南、技术操作规范和疗效评价标准的制定、推广与应用。同时,应当细化《中医药法》第十六条的规定,明确规定对于国家有专门规定的医疗技术(如关节置换、介入等限制类医疗技术),相关医务人员应当通过培训考核后方可使用。

第二,建立中医养生保健服务业的特殊规章制度。2016年,《国家中医药管理局关于促进中医养生保健服务发展的指导意见》提供了可供借鉴的初步框架。建议对于社会办中医养生保健机构采取下列规制思路:其一,服务标准法定化。即国家中医药管理局直接制定中医养生保健服务规范和标准。如,禁止使用针刺、瘢痕灸、发泡灸、牵引、扳法、中医微创类技术、中药灌洗肠以及其他具有创伤性、侵入性或者危险性的技术方法。其二,执业范围法定化。即应当划清中医从业人员和社会人员的服务界限。可以规定中医健康状态辨识与评估类服务应由中医类别执业(助理)医师开展。此外,规定中医养生保健机构不得从事医疗和药品、医疗器械销售等活动。其三,健康干预的理论和技术方法的法定化。如可以采用按摩、刮痧、拔罐、艾灸、熏洗等中医技术及以中医理论为指导的其他养生保健方法及产品等。

4.3 建立和完善“信用导向”“公正透明”的柔性监督执法模式

《中医药法》第二十条明确了中医药服务的监管以中医药服务的范围、技术和广告为监督重点。在当前深化“放管服”改革背景下,强化监管目标的实现需要以监管措施的优化为前提条件。2016年国家卫计委、中医药管理局《关于加强中医药监督管理工作的意见》明确要求重点做好行政监管措施的制定,增强风险处置能力。强化信用监管,是卫生领域强化行政审批事中事后监管的重要措施。主要涉及信用数据收集、平台建设,以及在此基础上的分级分类监管制度建设等内容。本文认为,信用监管模式的设置,应当与监管机制的创新和改良同步进行、相辅相成。为了应对放松准入后带来的诊所数量激增,规模小、较分散,执业意识参差不齐等问题,应当积极探讨市场主体自律、社会参与的社会监管,突出对各类风险点的精准监管。当前,柔性监管因其具有非强制性、民主、协商、合作等独特的优势而成为政府监管的重要发展方向。[6]柔性监管在西方的兴起,导源于克服风险社会下传统监管模式低效性的现实需求。它是基于政府及第三方组织基于法律法规的授权、有权主体的委托以及组织成员的认可,采用协商、合同、激励、指导等不具有强制性的方式,引导被监管主体行为的监管方式。它注重政府监管方式的灵活性、通过协商、激励、指导、自我监管等方式的运用提高监管的实效。由于融入民主、柔性的元素,如增加听证、听取意见等被监管主体参与程序的适用,更有利于保障相对人的合法权利。因此,实践中可以采取辅导、协助、建议、示范、推荐、告诫、警示等非强制性的方法或手段,给予相对人充分的选择权,有助于促使其依法经营和执业;行政指导的便捷性和高效性,有助于充分调动公众参与中医药行业治理的积极性。柔性监管模式需要以下三个方面的制度支撑:

其一,监管基本信息公开。包括监管主体和被监管主体的基本信息公开以及监管目标、监管依据、监管标准等的公开。此外,还应当规定市场主体对其承担社会责任的状况进行自愿性披露,以便中医药服务对象能够比较全面了解服务提供者的基本状况。监管部门可以尝试在医疗卫生机构和医护人员注册管理数据库、不良执业行为记录数据库基础上,逐步建立信用记录数据库和诚信档案,并适时探索信用监管级别评定制度。

其二,监督过程和结果公开。即公开双方磋商、协商、谈判、指导等环节,履行或执行情况等,以此促进中医药服务提供者的个人信用、企业信用平台建设,并为进一步健全失信惩戒和守信褒扬机制创造条件。同时,方便社会公众提供查询,营造公平、公开、公正的市场监督执法氛围。

其三,通过正当程序保障相对人的公平参与。我国尚未建立统一的行政程序法,应当顺应监督执法“双随机,一公开”举措为契机,适时以部门规章或地方性法规的形式,保障执法相对人及时依法获得程序救济。例如,根据《中医药法》第五十四条的规定,中医诊所超范围执业,应当处以一万至三万的罚款等行政处罚。而根据《行政处罚法》第四十二条规定,行政机关做出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款,当事人有权要求听证,听证由行政机关组织。其中关于“数额较大”的标准,根据《北京市行政处罚听证程序实施办法》规定,对公民处以超过一千元的罚款,对法人或者其他组织处以超过三万元的罚款。相对人有权要求听证。因此,在《中医药法》实施后,需要听证、复议的案件比率会比较高,数量会比较大,市级听证程序、区级案件复议程序通常由市级中医行政主管部门的法制部门参与,遵循行政规制的透明性和可问责性原则,严格遵守法定程序,将更有利于保障市场主体的合法权益。

〔参考文献〕

[1] 田侃.《中医药法》立法创新之评价[J].南京中医药大学学报(社会科学版),2017(1):2-4.

[2] 国家卫生计生委关于取消第三类医疗技术临床应用准入审批有关工作的通知[EB/OL].(2015-07-02)[2018-01-02].http://www.nhfpc.gov.cn/yzygj/s3585/201507/c529dd6bb8084e098 83ae417256b3c49.shtml.

[3] 世卫组织2014—2023年传统医学战略[EB/OL].(2017-11-06)[2018-01-02].http://www.who.int/publications/list/traditional_medicine_strategy/zh/.pdf.

[4] 贝克,邓正来,沈国麟.风险社会与中国——与德国社会学家乌尔里希·贝克的对话[J].社会学研究,2010(5):221.

[5] 陈静锋,郭崇慧,魏伟.“互联网+中医药”:重构中医药全产业链发展模式[J].中国软科学,2016(6):31.

[6] 蒋建湘,李沫. 治理理念下的柔性监管论[J].法学,2013(10):31.