大豆蛋白及其水解物在乳粉中的应用及研究进展

杨晓婉,张娜,李雪霞,石彦国

(哈尔滨商业大学食品工程学院,黑龙江省食品科学与工程重点实验室,哈尔滨 150076)

0 引 言

目前我国婴儿配方乳粉主要是通过向乳粉中添加脱盐乳清粉来达到乳清蛋白与酪蛋白6∶4的比例[1]。但患乳糖不耐症和牛乳蛋白过敏的婴儿,不能食用普通的配方粉,需要对乳粉配方进行有效调整,以符合特殊体质婴儿的身体需要。因此,以大豆蛋白为主要蛋白配方的豆基婴儿配方乳粉的研制就显得尤为重要[2],该乳粉是根据婴儿生长发育的营养需求制成的配方食品,可代替母乳或作为断奶食品[3]。但Zeiger等人报道,其中30%~50%对牛乳过敏的婴儿对大豆蛋白也会产生过敏现象[4],而人们发现大豆蛋白酶解改性后可以改善这类问题,且功能性质更加优越[5],同时还具有促进肠道益生菌增殖的功能,但大豆蛋白和氨基酸混合物没有这种功能[6]。因此,其逐渐被广泛应用到婴儿乳粉中。

1 大豆蛋白的营养功能

大豆蛋白被称之为“全价蛋白质”[7],其氨基酸模式与人体必须氨基酸模式比较相似,是最具营养的植物蛋白质。大豆蛋白具有良好的溶解性、乳化性、起泡性和黏弹性等,许多业内人士对它独特的功能特性产生兴趣,同时也在一直尝试着把它应用到乳制品中,经过不懈的努力,已经有一些企业成功的将大豆分离蛋白应用到乳制品中,而且取得良好的效果。

2 大豆蛋白在乳粉中的应用

大豆中蛋白质含量是植物中蛋白含量相对较高的,而且大豆分离蛋白的蛋白质含量更是高达90%左右,有利于被人体吸收和利用。大豆分离蛋白通常是无乳糖婴幼儿配方奶粉中常用的蛋白质来源,可用于乳糖不耐症或半乳糖血症及素食家庭。在美国以大豆蛋白为蛋白源的豆基婴儿配方粉的销售额占到整个婴儿配方粉市场的12%[8],每年大约有25%的婴儿在第一年期间食用豆基婴儿配方粉;新西兰,英国,意大利,法国分别约有13%,7%,5%,2%的婴儿在第一年期间食用豆基婴儿配方粉[9]。从1990年开始,我国研究人员张玉洁等人利用动物实验对大豆蛋白基婴儿配方粉的营养效果进行观察,并就身高体重,蛋白质有效利用率(PER),脑发育等方面与国产婴儿配方奶粉及国外同类产品美国惠氏生产的爱儿素进行了比较,结果发现大豆蛋白基婴儿配方粉和美国惠氏爱儿素在这些营养效果方面没有显著差别[10]。人们通过研究发现,将大豆分离蛋白添加到乳粉中其消化率显著提高,且降低湿疹现象。大豆蛋白中含硫氨基酸含量很少,Fomon等在大豆分离蛋白配方粉中补充蛋氨酸来喂养婴儿,实验结果发现婴儿的体重增长量和母乳喂养的婴儿增长量相同[11]。张瑞岩等人在实验室研究乳粉配方设计,并将大豆分离蛋白添加在乳粉制品中,发现蛋白质的消化率达到74.47±0.36%[12]。1920年Hill和Stuart将豆基婴儿配方粉给患有湿疹的婴儿食用[13],结果发现可以有效地降低婴儿患湿疹的现象。

3 大豆蛋白水解物在乳粉上的应用

3.1 大豆蛋白水解物

大豆蛋白水解物是以大豆蛋白为原料,水解之后得到的分子量在180~1 000 u之间的大豆多肽混合物。其溶解性较好,豆腥味减少,致敏性低,更有利于消化[14],且具有选择性促进微生物增殖的作用[15-16],大豆肽因其促进消化吸收,致敏性低,促进益生菌的增殖而被添加到乳粉中。

3.1.1 大豆蛋白水解物消化吸收性

人们之前通常认为蛋白被水解成氨基酸更易被人体吸收利用,但是研究发现肽的吸收速度远高于大豆蛋白,同时现代研究也证明:体内蛋白质的吸收形式以多肽为主。1995年Boz报道,当以大豆肽作为氮源时,促进机体的氮沉积,整体蛋白质的沉积高于相应游离氨基酸日粮或完整蛋白质日粮[18]。Petruccelli在实验中发现,人类摄入的蛋白质并不一定完全以游离氨基酸形式吸收,更多的是以低分子肽的形式被吸收,同时二肽和三肽吸收速率比氨基酸高30%[19]。Re⁃rat同样也证明了肽的吸收速度更快,通过向猪的十二指肠内分别灌注小肽和氨基酸混合物后,除蛋氨酸比小肽吸收快,出现在肝门静脉中的小肽都比灌注相应游离氨基酸吸收速度快,而且吸收峰值高[20]。Daniel等认为产生这种效果的原因是肽的载体吸收能力可能高于各种氨基酸载体吸收能力的总和,肽中氨基酸残基被迅速吸收除了由于其自身吸收机制以外,可能还由于小肽本身对于氨基酸或氨基酸残基的吸收具有促进作用[21],而且当小肽作为肠腔底物时,不仅能增强刷状缘表面氨肽酶和二肽酶的活性,而且能增加小肽载体的数量[22]。所以大豆蛋白水解物的吸收比游离氨基酸更有效。由于大豆肽的良好的易消化吸收的特性,现在很多研究人将大豆肽产品用于康复期病人,消化功能衰退的老年人以及消化功能未成熟的婴幼儿服用。王利等人研究发现大豆肽的功能性质较大豆蛋白更加优越,将大豆蛋白水解物应用到豆奶中,目的是增加豆奶的营养保健功能和改变豆奶的理化特性[23]。

3.1.2 大豆蛋白水解物具有低过敏原性

牛乳蛋白过敏通常表现为慢性或急性消化道疾病、呼吸道疾病、皮肤不适甚至是过敏性休克。大部分对牛乳蛋白过敏的人,也会对大豆蛋白产生过敏反应。研究表明大豆中的过敏原主要有3种,分别为lGymBd30K、β-伴大豆球蛋白、GlymBd28K[24]。1998年,青山敏明通过酶免疫测定法对大豆多肽的抗原性进行测定,结果表明大豆多肽的抗原性比大豆蛋白质降低了0.1%~1%[25],所以证明大豆多肽食用后引起过敏反应的可能性极其小。1994年Samotz也证明经酶水解后大分子的大豆蛋白分解成分子量在1000 u以下,可有效去除β-大豆球蛋白等抗原物质[26]。2001年崔洪斌报道,食物摄入前对过敏原分子大小和分子构性的破坏是产物过敏性降低与去除的先决条件,其中蛋白质降解是最为有效的方法[27]。

3.1.3 大豆蛋白水解物促进益生菌增殖

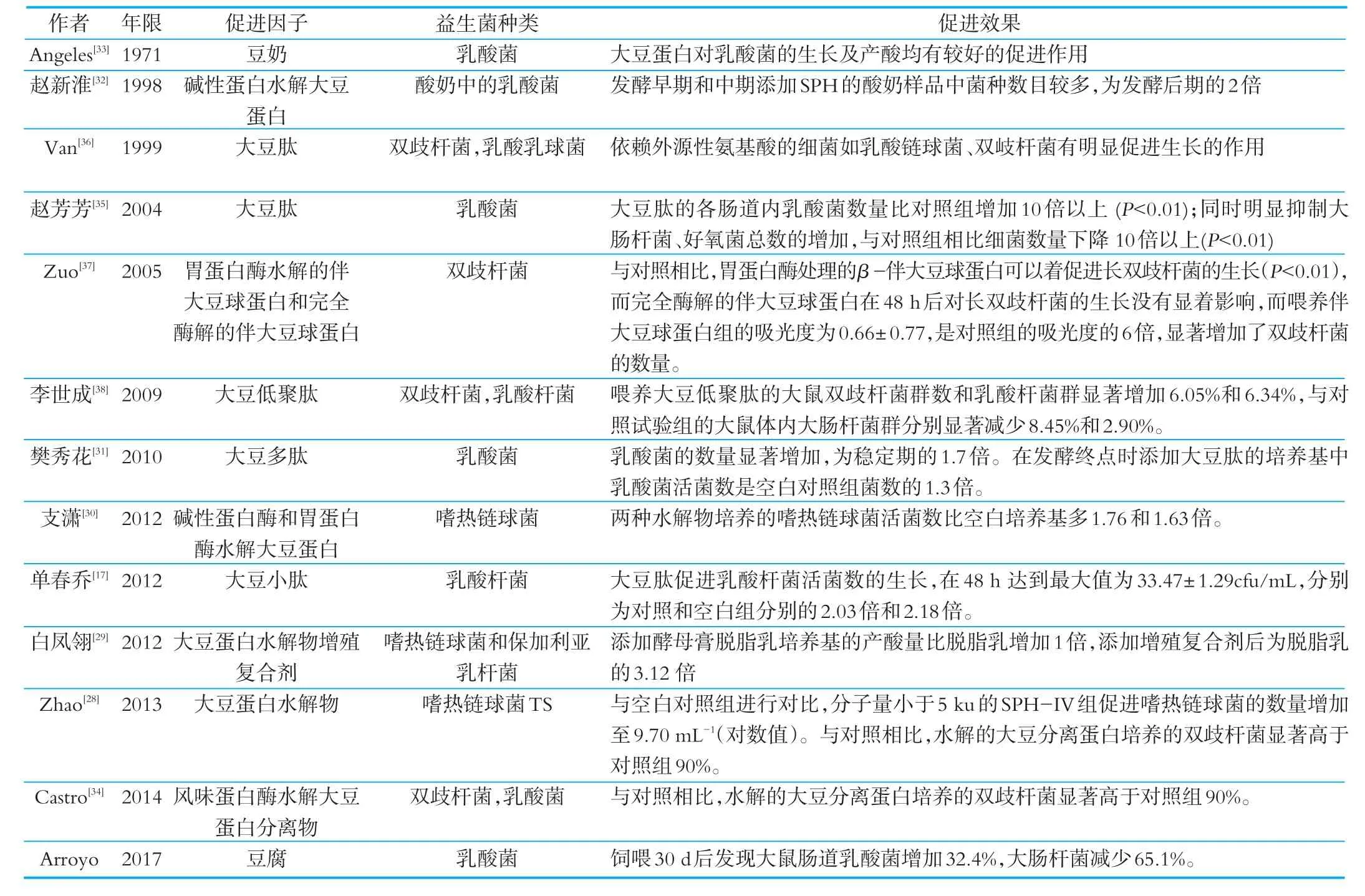

大豆蛋白水解物具有促进食品微生物(如乳酸菌)生长发育的作用[17]。益生菌在乳中主要是利用乳蛋白作为蛋白质来源。因为益生菌只能同化有机氮源,所以它们必须降解蛋白质和多肽来满足对氨基酸的需要,乳酸菌不能缺少降解乳蛋白的蛋白酶系统。由于益生菌自身无法合成一些氨基酸,如亮氨酸,缬氨酸,组氨酸,限制了益生菌的快速增殖。研究表明分子量小于5 ku的蛋白水解物包含多种寡肽和氨基酸,能够满足乳酸菌生长对必需氨基酸的需求。短肽链中氨基酸的吸收要优于等量的游离氨基酸。肽链比氨基酸混合物的渗透压低,利于其他食品组分的吸收,培养基中添加氨基酸和小分子肽对乳酸菌生长有促进效果。由于大豆多肽能促进双歧杆菌的发酵作用以及促进乳酸杆菌的增值作用,经常用于生产新型发酵类的食品,提高生产效率,改善食品风味提高营养价值[39]。近些年来研究人员对大豆蛋白及其水解产物对益生菌增殖的效果研究情况如表1所示。

大豆肽具有促进食品微生物(如乳酸菌)生长发育的作用[17]。Zhao等研究大豆蛋白水解物(SPH-1,SPH-II,SPH-III和SPH-IV)对嗜热链球菌TS增殖的影响[28],加入接种嗜热链球菌TS脱脂乳培养基中进行培养,与空白对照组进行对比,分子量小于5 ku的SPH-IV组促进嗜热链球菌的数量增加至9.70 mL-1(对数值),之后通过高效液相色谱-质谱法分析SPH-IV是包括2~8个氨基酸和游离氨基酸的寡肽,低聚肽是乳酸菌的主要氮源,而游离氨基酸对乳酸菌的生长几乎没有帮助[17]。白凤翎研究脱脂乳中添加大豆蛋白水解物增殖复合剂对嗜热链球菌和保加利亚乳杆菌生长具有显著的促进作用。添加酵母膏脱脂乳培养基的产酸量比脱脂乳增加1倍,添加增殖复合剂后为脱脂乳的3.12倍。添加大豆蛋白水解物和酵母膏能够使乳酸菌生长快速启动,并维持一个较高生长水平,获得较大的细胞量的同时也充分利用乳中蛋白质[29]。有研究以大豆蛋白为原料,通过胰蛋白酶,碱性蛋白酶和胃蛋白酶水解得到的水解物加入到培养基中,分析各水解物对嗜热链球菌的影响,结果表明大豆蛋白的碱性蛋白酶和胃蛋白酶水解物对菌体生长的促进作用较大,分别为9.36×108mL-1和8.67×108mL-1(均为对数值)。明显优于胰蛋白酶水解物的7.49×108mL-1(对数值)。空白培养基中活菌数仅为5.29×108mL-1(对数值)。这表明嗜热链球菌在添加了蛋白水解物的环境中能更好的利用氮源,快速增长并能达到较高的活菌数[30]。樊秀花等研究人员对大豆多肽对乳酸菌的生长影响也做了相同的研究,通过测定OD值发现在稳定期后含有大豆多肽的培养基中,乳酸菌的数量显著增加,为稳定期的1.7倍。同时在发酵终点时添加大豆肽的培养基中乳酸菌活菌数是空白对照组菌数的1.3倍。产生这样的结果主要是因为多肽和蛋白同时存在时,乳酸菌优先利用多肽为生长提供碳源,添加大豆多肽可以提高乳酸菌保藏中的活菌数,进一步提高酸奶的生理功效[31]。赵新淮教授利用碱性蛋白酶水解大豆蛋白,水解温度55℃,pH值8.5,底物质量分数为10%,酶与底物比为4%,以0.3%,0.5%,0.75%的不同浓度水平加入到将鲜奶加入其中,进行发酵研究其对酸奶发酵剂产酸的促进作用,结果表明在发酵早期和中期添加SPH的酸奶样品中菌种数目较多,为发酵后期的2倍。蛋白水解物对菌体产酸的影响较大,同时还可促进菌体的增殖[32]。Angeles曾在豆奶中接种乳酸菌,研究表明大豆蛋白对乳酸菌的生长及产酸均有较好的促进作用[33]。最近美国农业部研究局-饮食基因组学和免疫学实验室等研究表明大豆食品可以增加肠道益生菌的群体,同时减少致病菌的数量,改善循环系统中的免疫功能和验证状态。Arroyo等对大鼠进行喂养试验,发现在饲喂豆腐30 d后,大鼠肠道乳酸菌增加32.4%,大肠杆菌减少65.1%。研究表明豆腐中的大豆寡糖有助于乳酸菌和双歧杆菌的生长。Castro等利用风味蛋白酶水解大豆蛋白分离物,牛乳清蛋白和卵白蛋白,补充有这些不同蛋白质及其混合物的培养基研究其对双歧杆菌,乳酸菌菌株的生长情况。与对照相比,水解的大豆分离蛋白,牛乳清蛋白和卵白蛋白培养的双歧杆菌显著高于对照组90%,29.4%和86.2%,由此看见蛋白水解物对益生菌的促进作用[34]。除此之外,人们还研究大豆小肽对4种益生菌(粪链球菌、蜡样芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、酵母菌)的增值的影响。采用体外单细胞培养方法,利用碱性蛋白酶,中性蛋白酶和胰蛋白酶比例为1∶2∶3进行水解4 h制成大豆小肽,以大豆蛋白液和蒸馏水分别为对照组和空白实验,探究益生菌在三种细胞培养液中的增值情况。结果表明,4种益生菌在培养16 h后其细菌数量逐渐分化相对于对照组,ISP(isolate soybean protein)大豆分离蛋白组、SBP(soy⁃bean peptides)大豆肽组都能促进乳酸杆菌活菌数增长,但是SBP组更加明显,在48 h达到最大值为33.47±1.29 cfu/mL,对照和空白组分别为(16.46±1.41)mL-1和(15.35±1.05)mL-1,之后将添加大豆小肽后益生菌Q68与致病菌混合培养,发现48 h内大肠埃希菌由原来的104mL-1降至为0,大豆水解产物可以有

效促进有益菌的增殖,抑制有害菌的生长[17]。赵芳芳等通过动物实验研究大豆肽对鸡肠道菌群的影响。将0.2%和0.3%的大豆肽添加到蛋鸡的嗉囊、空肠、盲肠、直肠中,对照组中不添加大豆肽的,观察各组肠道内菌种的变化,结果发现添加大豆肽的各肠道内乳酸菌数量比对照组增加10倍以上(P<0.01);同时添加大豆肽明显抑制大肠杆菌、好氧菌总数的增加,与对照组相比细菌数量下降10倍以上(P<0.01)[35]。

表1 大豆蛋白及其水解产物对益生菌增殖效果的研究

还有一些研究人员发现大豆肽同时也促进双歧杆菌的生长,1986年Van对大豆肽进行研究,发现其对于依赖外源性氨基酸的细菌如乳酸链球菌、双岐杆菌有明显促进生长的作用[36]。Zuo等人通过动物体内研究实验,利用胃蛋白酶水解的大豆球蛋白和HCl完全水解的伴大豆球蛋白与对照组β-伴大豆球蛋白喂养小鼠,研究结果发现,与对照相比,胃蛋白酶处理的β-伴大豆球蛋白可以着促进长双歧杆菌的生长(P<0.01),而完全酶解的伴大豆球蛋白在48 h后对长双歧杆菌的生长没有显着影响,而喂养伴大豆球蛋白组的吸光度为0.66±0.77,是对照组的吸光度的6倍,显著增加了双歧杆菌的数量,表明胃蛋白酶水解伴大豆球蛋白蛋白制备得到大豆肽,具有促进双歧杆菌生长的作用[37]。李世成采用动物实验研究大豆低聚肽对肠道微生态环境的影响,结果表明,喂养大豆低聚肽的大鼠与对照试验组的大鼠体内大肠杆菌群分别显著减少8.45%和2.90%,而喂养大豆低聚肽的大鼠双歧杆菌群数和乳酸杆菌群也显著增加5.45%,可以看出补充大豆低聚肽有抑制肠道条件致病菌增殖、促进益生茵的生长作用[38]。因为大豆多肽能促进双歧杆菌的发酵作用以及促进乳酸杆菌的增值作用,经常用于生产新型发酵类的食品,提高生产效率,改善食品风味提高营养价值[39]。

综上所述,大豆蛋白水解物比大豆蛋白消化吸收性好,致敏性低,同时还具备了大豆蛋白不具有的促进微生物增长的作用,被广泛的应用到各种乳粉中。由于益生菌促进肠道的吸收,大豆产品的不断发展,人们将其应用在乳制品的研究发展中,生产品种多样的大豆蛋白类乳制品以满足人们的需求。

4 结束语

大豆肽的种类繁多,促进益生菌的机制也各不相同,因此它对人体的营养作用还需进一步研究。同时,不断开发有特定功能的大豆肽,扩大大豆肽在乳制品中的应用范围,可促使大豆肽在人类健康中发挥更大的作用。

[1]LÖNNERDAL B.Infant formula and infant nutrition:bioactive pro⁃teins of human milk and implications for composition of infant formu⁃las[J].American Journal of Clinical Nutrition,2014,99(3):712S.

[2]李忠民.豆基婴儿配方粉的研究进展[J].中国乳业,2013(7):60-61.

[3]张玉洁,于景华.豆蛋白婴儿配方粉的研究[J].中国乳品工业,1999(2):6-9.

[4]ZEIGER R S.Dietary aspects of food allergy prevention in infants and children[J].J PediatrGastroenterol Nutr.2000:30(Suppl 1):77-86.

[5]SUN X D.Enzymatic hydrolysis of soy proteins and the hydrolysates utilisation[J].International Journal of Food Science&Technology,2011,46(12):2447-2459.

[6]王娟,柴莎莎,张世宏,等.复合大豆蛋白粉研制工艺研究[J].粮油加工:电子版,2015(7):27-31.

[7]丁耀忠.大豆蛋白肉加工技术[J].农学学报,2003(4):27-27.

[8]MCCARVER G,BHATIA J,CHAMBERS C,et al.NTP-CERHR expert panel report on the developmental toxicity of soy in-fant for⁃mula[J].Birth Defects Research Part B-Developmental and Reproduc⁃tive Toxicology,2011,92:421-468.

[9]AGOSTONI C,AXELSSON I,GOULET O,et al.Soy protein in⁃fant formulae and follow-on formulae:a commentary by the ESP⁃GHAN Committee on Nutritio[J].Journal of pediat-ric gastroenterol⁃ogy and nutrition,2006,42:352-361.

[10]张玉洁,程义勇.豆蛋白婴儿配方粉动物喂养试验研究[J].中国乳品工业,1999(3):8-11.

[11]FOMON S J,THOMAS L N,FILER J L J,et al.Requirements for protein and essential amino acids in early infancy studies with a soy‐lsolate formula[J].Acta Paediatrica,1973,62(1):33-45.

[12]张瑞岩.豆基婴儿配方粉的研究[D].东北农业大学,2009.

[13]HILL L W,STUART H C.A soy bean food preparation for feeding infants with milk idiosyncrasy[J].J.Am.Med.Assoc.,1929,93:985–987.

[14]王静,郝再彬.大豆肽的特性和功能及研究进展[J].黑龙江农业科学,2004(5):32-36.

[15]CHRISTOPHERSON A and ZOTTOL E.Zottola.whey permeate as a medium for mesophilic lactic acid streptococci[J].J.Dairy Sci,1989,72:1701-1706.

[16]ADEELA Y&MASOOD S&MUHAMMAD Y&TAHIRA B.Compositional analysis of developed whey based fructooligosaccha⁃rides supplemented low-calorie drink.J Food Sci Technol.2015,52(3):1849-1856.

[17]单春乔,吴磊,刘秋晨,等.大豆小肽促进益生菌增殖作用的研究.中国微生态学杂志,2012.24(04),311-313.

[18]BOZA J,JIMENEZ J,MARTINEZ O,et al.Nutritional value and antigenicity of two milk protein hydrolysates in rats and guinea pigs[J].Journal of Nutrition,1994,124(10):1978-1986.

[19]PETRUCCELLI S,ANON M.Relationship between the method of obtention and the structural and functional properties of soy protein isolates[J].Food Chem,1994,4(10):2161-2169.

[20]RERAT A.Amino acid absorption and production of pancreatic hor⁃mones in anaesthetized pigs after duodenal infusions of a milk enzy⁃matic hydorlysate or of free amino acids.Brit.J.Nut.r1988,60:121-136.

[21]DANIEL H,BOLL M,WENZELU.physiologieal importance and characteristics of peptide transport in intestinal epithelial cells.In:Souffrant,W.B.and Hagemeister,H.(Ed)6th international Symposium on Digestive Physiology in Pigs.Dummerstorf Pub.1994,1:l-7

[22]BAMBA T,SASAIK M.NAMBU,TANDETA B,SASAIK T,NAM⁃BU M.Tandetal.Usefullness of soybean peptide as a nitrogen source in the patients with mal-absorption syndrome.Nutri.Sci.Soy Protein JaP.1992,13:122-126.

[23]王利,姜筱红,徐敬华.大豆肽豆奶生产工艺的研究[J].食品工业科技,2003,24(5):68-69.

[24]唐传核,彭志英.大豆功能性成分的开发现状[J].中国油脂,2000,25(4):44-48.

[25]TAKASHI N,HIROSHI H,KOZO A,FUSAO T.The Soybean-Conglycinin.51–63 Fragment Suppresses Appetite by Stimulating Cholecystokinin Release in Rats.The Journal of Nutra⁃tion.2003:2537-2547.

[26]SAMOTO M,AKASAKA,T.Simple and efficient procedure for re⁃moving the 34ku allergenic soybean protein Glyml from deaftted soy⁃milk[J].BioscienceBiotechnologyandBiochemistry.1994.58(11):2123-2125.

[27]崔洪斌.大豆生物活性物质的开发与应用.北京:中国轻工业出版社.2001(1):15-17.

[28]ZHAO H,BAI F,ZHOU F,et al.Characterization of Soybean Pro⁃tein Hydrolysates able to Promote the Proliferation of Streptococcus Thermophilus ST[J].Journal of Food Science,2013,78(4):M575–M581.

[29]白凤翎,曲玲童,张柏林,等.大豆蛋白水解物促乳酸菌增殖发酵的研究[J].食品工业科技,2012,33(16):209-212.

[30]支潇.蛋白酶解物对酸奶发酵剂增殖的促进作用[D].东北农业大学,2012.

[31]樊秀花,何新益,张爱琳.大豆多肽对乳酸菌增殖作用的影响研究[J].食品与机械,2010,26(1):89-91.

[32]赵新淮,关瑞,孙慧光,等.大豆蛋白水解物的乳酸发酵促进作用[J].东北农业大学学报,1998(1):102-104.

[33]ANGELES A,MARTH E.Growth And Activity Of Lactic-Acid Bacteria In Soymilk:III.Lipolytic Activity[J].Journal of Milk&Food Technology,1971,3(1):1-8.

[34]CASTRO R,SATO H.Functional properties and growth promotion of bifidobacteria and lactic acid bacteria strains by protein hydroly⁃sates using a statistical mixture design[J].Food Bioscience,2014,7:19-30.

[35]赵芳芳,张日俊.大豆肽对蛋鸡肠道菌群的影响试验[J].饲料广角2004(9):17-18.

[36]VAN N,HAHN-HAGERDAL B.Nutrient requirements of lactococ⁃ci in defined growth media.Appl Microbiol Biotechnol,1999.52:617–27.

[37]ZUO W Y,CHEN W H,ZOU S X.Separation of growth-stimulat⁃ing peptides for Bifidobacterium from soybean conglycinin[J].World Journal of Gastroenterology,2005,11(37):5801-6.

[38]李世成,李跃纲,王启荣,等.补充大豆低聚肽对高强度运动后大鼠肠道微生态的影响[J].中国食物与营养,2009,2009(4):48-51.

[39]左伟勇,孟婷,陈伟华.植物蛋白源活性肽研究进展[J].饲料博览,2007(1):22-25.