柏林比较音乐学家与中国音乐

——以霍恩博斯特尔为例

宫宏宇

1934年,王光祈的《中国音乐史》一出来,面貌有改变。王光祈懂乐律。他的《中国音乐史》的前半本否定中国古代管乐理论,是对的。但是他把一个德国教授所做的一次很普通、很浅的实验,拿来作为否定中国管律的依据,这样推崇一个外国普通人,是不对的。①梁茂春:《杨荫浏采访录》,《中国音乐学》2014年第2期,第18页。

这是20世纪70年代末和80年代初,杨荫浏先生在接受中央音乐学院梁茂春教授一次采访中所说的一段话。值得注意的是,杨先生访谈中以颇为不屑的口气提到的那个“外国普通人”,既不是严格意义上的“德国”教授,也不仅仅是“一个外国普通人”,而是比较音乐学柏林学派的核心人物、有“比较音乐学之父”之称的奥地利人恩里希·霍恩博斯特尔(ErichMoritz von Hornbostel)。②Dieter Christensen,“Erich M.von Hornbostel,Carl Stumpf,and the Institutionalization of Comparative Musicology”,in Bruno Nettl and Philip V.Bohlman eds.,Comparative Musicology and Anthropology of Music:Essays on the History of Ethnomusicology(Chicago:The University of Chicago Press,1991),pp.201-209;Bruno Nettl,Becoming an Ethnomusicologist:A Miscellany of Influences(Lanham:The Scarecrow Press,2013),p.29.

对当代中国音乐界来说,霍恩博斯特尔绝对不应是个陌生的名字。早在1920年代初,在德国留学的王光祈就在其中文著述中提到过霍氏的研究成就(王光祈译为“荷尔波斯特”)。1980年代中期,随着民族音乐学研究在中国大陆的肇始,岸边成雄、管建华、俞人豪等又将其作为业界先驱之一,对其比较音乐学研究的理论、实践及其对王光祈的影响予以介绍。③[日]岸边成雄:《比较音乐学的业绩与方法》,朗樱译,收入董维松、沈洽编辑:《民族音乐学译文集》,北京:中国文联出版公司1985年版,第265-277页;管建华:《试评王光祈的比较音乐学观点》,《音乐探索》1984年第1期,第63-67页。[以色列]J.凯兹《德国比较音乐学创始人霍恩博斯特尔和施通普夫》,管建华译,《音乐探索》1984年第1期,第81-82页;俞人豪:《王光祈与比较音乐学的柏林学派》,《音乐探索》1986年第3期,第46-52页;[荷]孔斯特:《民族音乐学》,袁静芳、俞人豪译,收入董维松、沈洽编辑:《民族音乐学译文集》,北京:中国文联出版公司1985年版,第121-177页。进入到1990年代后,沈洽、宋祥瑞、汤亚汀等继续将霍恩博斯特尔等柏林比较音乐学家的学科建构之功介绍到国内。④沈洽:《民族音乐学10年》,收入中国艺术研究院音乐研究所编:《中国音乐年鉴》,济南:山东教育出版社1990年版,第338-355页;宋瑞祥:《王光祈学术阐微》,《中国音乐学》1995年第3期,第97-109页;汤亚汀:《西方民族音乐学思想对中国的影响:历史与现状的评估》,《音乐艺术》1998年第2期,第21-28页。到1990年代末,缪天瑞先生在其主编的《音乐百科词典》相关条目的释文中更是将霍氏尊为“最早提出[世界]三大体系(即“中国体系、希腊体系和波斯-阿拉伯体系”)说”之人。并将王光祈对三大乐系的研究称作是“在霍恩博斯特尔提出的世界三大体系的基础上,加以补充”。⑤缪天瑞:《音乐百科词典》,北京:人民音乐出版社1998年版,第54、275、616页。

然而,近二十年过去了,目前中外有关德国柏林比较音乐学派与中国音乐的研究,仍不外乎聚焦德国柏林比较音乐学派的创建以及王光祈与其之间的学术渊源关系⑥关于王光祈与柏林比较音乐学派英文相关的研究成果,早期的著述可参见Isabel.K.F.Wong(黄琼潘),“From Reaction to Synthesis:Chinese Musicology in the Twentieth Century”,in Bruno Nettl and Philip B.Bohlman eds.,Comparative Musicology and Anthropology of Music(Chicago:University of Chicago Press,1991),pp.37-55.近期的研究,可参见 Jeremy Leong,“A Study of GermanPerspectives:MusicalContributionsof ThreeChineseScholars and Jewish Immigrants in Republican China”(PhD dissertation,University of Wisconsin-Madison,2009),pp.160-185.、霍氏和萨克斯在世界乐器分类上的贡献,对以霍氏为代表的柏林比较音乐学家与域外中国音乐研究的直接关系却缺乏探究。本文以霍恩博斯特尔为例,通过以下三个方面来讨论柏林比较音乐学家与中国音乐的关系:一、霍恩博斯特尔、柏林音响档案资料馆、中国音响收藏、二、霍恩博斯特尔的中国音乐论著、三、霍恩博斯特尔与王光祈。

一、霍恩博斯特尔其人、其事

在讨论霍恩博斯特尔与中国音乐的关系之前,似有必要简单地介绍一下霍恩博斯特尔的生平履历、学术背景及职业生涯。1877年2月25日,霍恩博斯特尔生于奥地利维也纳一个充满音乐气氛的贵族家庭,母亲海伦·曼格呢斯(HeleneMagnus,1840—1914)是一位颇有名气的歌唱家,以擅长演唱舒伯特歌曲闻名,对勃拉姆斯尤其崇拜。⑦Styra Avins,“Brahms in the Wittgenstein homes:A memoir and letters”,in Katy Hamilton,Natasha Loges eds.,Brahms in the Home and the Concert Hall(London:Cambridge University Press,2014),pp.228,236.与他的老师和同事卡尔·斯通普夫(CarlStumpf,1848—1936)一样,霍恩博斯特尔本人受过很好的音乐教育,幼年时即学习钢琴,同时在著名音乐学家、作曲家、指挥家曼迪茨维斯基(EusebiusMandyczewski,1857—1929)门下学习和声和对位。不到20岁时,他已是小有成就的钢琴手和作曲家。王光祈在1920年代中期与霍氏初识时,就对霍氏的音乐天赋赞叹不已,说:“此君(霍恩博斯特尔)辨音能力很大,从前彼能辨出‘十六分之一音’的差别。现在(1927年)年事渐老,已只能辨出‘八分之一音’的差别。至于普通人,则往往对于‘四分之一音’的差别,亦已不能辨出矣。”⑧王光祈:《王光祈文集·音乐卷》(上),成都:四川出版公司2009年版,第87-88页。

霍恩博斯特尔虽然具有超人的音乐天赋,又经过严格系统的音乐技能训练,但他1895至1899年在海德堡大学和维也纳大学却选择攻读自然科学,兼修哲学。1900年在维也纳大学他所得到的是化学博士学位。毕业后,他移居德国柏林,在那里他结识了在柏林大学任心理学教授的德国音响学家、音乐学家斯通普夫,⑨斯通普夫于1893年出任柏林大学心理学研究所所长,与其学生霍恩博斯特尔和亚伯拉罕(OttoAbraham,1872-1926)创建柏林音响档案资料馆(Berliner Phonogramm-Archiv)。斯通普夫还担任过《音响和音乐学文献》《比较音乐学汇编》的主编。关于斯通普夫、霍恩博斯特尔与柏林比较音乐学派,最近的研究著述可参见Riccardo Marinelli,“Melting Musics,Fusing Sounds:Stumpf,Hornbostel,and Comparative Musicology in Berlin,”in Rens Bod,Jaap Maat,and Thijs Weststeijn eds.,The Making of the Humanities Vol.III(Amsterdam:Amsterdam University Press,2014),pp.391-402.并成为他的学生和助手,专门从事声音心理学、音响心理学(Psychoacoustics)与音乐学的研究。1905年,柏林音响档案资料馆成立,他被任命为该馆的第一任主管。之后数年一直专注于民族音乐学音响以及文献资料的收集与研究工作,直到他1933年被迫离职。⑩Israel J.Katz,“Erich M.von Hornbostel,”in Stanley Sadie and John Tyrrell eds.,The New Grove Dictionary of Music and Musicians 2nd edition(London:Oxford University Press,2001),pp.729-731.Lars-Christian Koch,“Images of Sound:Erich M.von Hornbostel and the Berlin Phonogram Archive”,in The Cambridge History of World Music edited by Philip V.Bohlman(New York:Cambridge University Press,2013),pp.475-497.

与其师斯通普夫不同(斯氏主要对声学和音乐心理学感兴趣),而霍恩博斯特尔则将音响档案的收集工作作为比较音乐学的基本工程来着手。他上任伊始就与柏林的民族学博物馆(Museum für Völkerkunde)建立了密切的联系和卓有成效的合作关系。正是由于霍氏的不懈的努力和无私的奉献(由于缺乏研究经费,霍氏有时不得不自己掏腰包来支付该馆所需费用)⑪Kurt Reinhard,“The Berlin Phonogramm-Archiv”,The Folklore and Folk Music Archivist5.2(1962).Lars-Christian Koch,Albrecht Wiedmann,Susanne Ziegler,“The Berlin Phonogramm-Archive:A treasury of sound recordings”,Acoustical Science and Technology 25.4(2004):227.,柏林音响档案资料馆才在欧美众多音响档案资料馆中脱颖而出,成为业界的翘楚。⑫Bruno Nettl,“Review of The Demonstration Collection of E.M.von Hornbostel and the Berlin Phonogramm-Archive”,Ethnomusicology 8.2(1964):203.

图1 霍恩博斯特尔⑬照片来源:Lars-Christian Koch,“Images of Sound:Erich M.von Hornbostel and the Berlin Phonogram Archive”,in The Cambridge History of World Music edited by Philip V.Bohlman(New York:Cambridge University Press,2013),pp.475-478.

音响档案的收集工作外,霍恩博斯特尔另一成就是后来被学界普遍接受的乐器分类法。1914年,他与德国乐器学家、音乐学家科特·萨克斯(Curt Sachs,1881—1959)创造性地运用了比利时人马伊翁(Victor-Charles Mahillon,1841—1924)在19世纪80年代为布鲁塞尔皇家音乐学院博物馆所藏乐器编制目录时所创设的新的分类方式,一同设计出了新的、影响深远的乐器分类法(SystematicderMusikinstrumente)。⑭受马伊翁分类法的启示,霍恩博斯特尔和萨克斯也将世界上的传统乐器和民间各种响器分为四大类——响体性的体鸣乐器、震动性的膜鸣乐器、吹管类的气鸣乐器、弹拉弦式的弦鸣乐器。Erich M.von Hornbostel and Curt Sachs,“Systematik der Musikinstrumente.Ein Versuch”,Zeitschrift für Ethnologie 46.Jahrg.,H.4/5(1914):553-590.此文后被翻译成英文,以“Classification of Musical Instru-

霍恩博斯特尔的一生虽然涉猎极广,著述甚丰⑮据新版《新格罗夫音乐及音乐家辞典》,霍氏共发表论文86篇,书评59种。霍氏著述的详细目录,可见K.P.Wachsmann,D.Christensen,H.-P.Reinecke eds.,Hornbostel Opera Omnia:Bibliographien/Bibliographies(The Hague:Martinus Nijhoff,1976).,但与其师斯通普夫和其同事萨克斯不同的是,他并没有可阐述其理论思想与实践的专著传世。霍氏的一些理论也颇遭后人诟病,其中最有争议的是他的“吹奏五度”理论,以及他关于音阶系统的研究。早从1930年代起,他“吹奏五度”理论就被巴罗克音乐专家,如布柯夫泽(Manfred F.Bukofzer)、罗伊德(Lloyd D.Lloyd)、施莱辛格(Kathleen Schlesinger)等质疑,但该理论也得到荷兰民族音乐学家孔斯特(Jaap Kunst,1891—1960)的辩护。⑯Willi Apel,Harvard Dictionary of Music(Cambridge,Mass.:The Belknap Press of Harvard University Press,1972),pp.97-98.Jaap Kunst,Ethno-Musicology(The Hague:Martinus Nijhoff,1955),p.26.

霍恩博斯特尔虽然早在1917年就被柏林大学任命为教授,但霍氏对教学似乎没有很大的兴趣。因为家境优越,他也不需要教授的工资来维持生活,直到1922年世界经济大萧条时才不得不开始教学。从1923年开始,他才不得已在柏林大学开设《声音心理学》等课程。从1928年(也就是王光祈正式进入柏林大学的第二年)起,霍氏陆续开设了《东方文明国家的音乐》《东方音乐》等课程。⑰Christensen,“Erich M.von Hornbostel,Carl Stumpf,and the Institutionalization of Comparative Musicology”,pp.204-206.虽然霍氏在柏林大学工作期间指导过的博士生不可谓多,只有两个门生——1930年毕业的柯林斯基(Mieczyslaw Kolinski,1901—1981)和1934年毕业的波泽(Fritz Bose,1906—1975),但到他门下求教的来自世界各地的学生并不少。其中一些(包括王光祈在内)后来都成为世界音乐学界或民族音乐学界的领军人物,如乔治·赫佐格(George Herzog,1901—1983)、汉斯·西克曼(HansHickmann,1908—1968)、海因里希·哈斯曼(Heinrich Husmann,1908—1983)、罗伯特·拉赫曼(Robert Lachmann,1892—1936)、马瑞斯·施奈德(Marius Schneider,1903—1982)、沃尔特·维欧拉(WalterWiora,1906—1997)等。美国作曲家亨利·考埃尔(HenryCowell,1897—1965)在1930年代初在柏林时,也曾随其学习。⑱Joel Sachs,Henry Cowell:A Man Made of Music(New York:Oxford University Press,2012),pp.187-189.1933年,霍恩博斯特尔因母亲是犹太人而受到纳粹迫害,被开除教职,被迫离开德国,先是移居瑞士,后又辗转美国,在纽约的社会研究学院(NewSchoolforSocialResearch)任讲师,次年,因为不适应纽约的气候及身体的原因,移居英国,最终定居英国剑桥,1935年11月28日在英国剑桥病逝。⑲Israel J.Katz,“Erich M.von Hornbostel,”in Stanley Sadie and John Tyrrell eds.,The New Grove Dictionary of Music and Musicians 2nd edition(London:Oxford University Press,2001),pp.729-731.Christensen,“Erich M.von Hornbostel,Carl Stumpf,and the Institutionalization of Comparative Musicology”,pp.204-206.

二、霍恩博斯特尔与早期柏林音响档案资料馆中的中国音响收藏

霍恩博斯特尔在主持柏林音响档案资料馆的近30年间(1905—1933),对世界各地区各民族的音响资料非常重视,特别是亚洲和美洲的音乐,柏林音响档案资料馆从建馆伊始就有意识地搜集。早在建馆之第二年就收藏有中国音乐录音。

金经言、魏汉茂(Hartmut Walravens)和李正欣(Joanna Lee)有关柏林音响档案资料馆所藏中国录音的报告显示,柏林音响档案资料馆中最早的中国音响收藏来自德裔美国人类学家、考古学家、汉学家、艺术史家劳佛尔博士(Berthold Laufer,1874—1934)。⑳金经言:《关于现存德国的一批中国音乐唱筒的报告》收入《多声世界——金经言音乐文集》,北京:文化艺术出版社2008年版,第3-12页;Hartmut Walravens,“Popular Chinese Music a Century Ago:Berthold Laufer’s Legacy”,Fontes Artis Musicae 47.4(2000):345-352;Joanna Lee,“Wax Cylinders:Gems from the Early Twentieth Century”,ACMR Report 13(2000):52.除了录制中国民族民间音乐外,劳佛尔对中国民间艺术也极有兴趣,发表过关于中国鸽哨、铜铃、铜鼓、铜镜的文章。BertholdLaufer,“TheChinesePigeon Whistles”,Scientific American 98(1908):394;“Chinese Bells,Drums and Mirrors”,Burlington Magazine 57(1930):183-187.Walter E.Clark,L.C.Goodrich,A.T.Olmstead and J.K.Shryock,“Berthold Laufer,1874-1934)”,Journal of theAmerican OrientalSociety 54.4(December 1934):349-362.出生在科隆,在德国获得博士,但后来任芝加哥菲尔德自然历史博物院人类学馆主任的劳佛尔1901年到1904年应美国人类学家博厄斯(Franz Boas,1858—1942)的邀请,随席福探险队(Jacob H.Schiff Expedition)在中国考察。在华期间他在北京和上海录制过一些民间歌曲、京剧唱段和皮影戏伴唱伴奏音乐,还在北京雍和宫录了一些藏族歌曲。㉑他录制的中国音响资料多达502个蜡唱筒(见Lee,“Wax Cylinders:GemsfromtheEarlyTwentiethCentury”,ACMRReport13(2000):52),但据金经言的报告“该部所收藏的中国音乐唱筒,标过号共有425个,其中219个已分别与1962年和1967年复制成盘式磁带。其余206个唱筒的现状不详”。见《多声世界——金经言音乐文集》,第5页。柏林音响档案馆成立后,劳佛尔于1906年将其所录的103个蜡筒寄给霍恩博斯特尔。这些录音为当时在柏林音响档案馆义务帮忙的音乐学家们提供了难得的研究素材,其中的一部分还被霍氏制做成教学示范资料,其中有两套(包括1913年采录的《川江号子》、在北京录制的笙曲伴奏乐《断机教子》、笛曲《合欢令》)被曾随霍氏学习过的考埃尔和赫佐格购买,带回美国,1960年代复制成盘式磁带在美国各大学民族音乐教学中用到。㉒GeorgeListandKurtReinhard eds.,The Demonstration Collectionof E.M.vonHornbostel and theBerlin Phonogramm-Archiv(New York:Ethnic Folkways Library FE 417,1963).值得庆幸的是,劳佛尔所寄赠的大部分唱筒现在还保留在柏林音响档案馆中。美国印第安纳大学伯明顿校区的传统音乐档案馆内保存的更多,共有399个劳佛尔所录制的蜡唱筒。20世纪90年代,在德国进行学习和考察的金经言先生还曾将“其中67个唱筒的录音”复录回国。㉒金经言:《关于现存德国的一批中国音乐唱筒的报告》,第7-8页。

图2-1㉔照 片 来 源:“Peking theater,China,”Research Library Digital Special Collections,accessed November 19,2017,http://lbryweb-007.amnh.org/digital/index.php/items/show/29043.、2-2㉕照片来源:“Actors in costume,China,”Research Library|Digital Special Collections,accessed November 19,2017,http://lbryweb-007.amnh.org/digital/index.php/items/show/29117.劳佛尔收藏中的一些中国戏曲照片

汉学家劳佛尔之后来中国采录过中国音乐,并将在华所录中国音响资料交给柏林音响档案馆保存的还有来华传教的天主教、基督教教士、商人、来华外交人员、探险家以及在华从事教育的人士。如比利时圣心会传教士欧斯特神父(Josephvan Oost,1877—1939)㉖中文近年有关欧斯特神父及其所录鄂尔多斯、土默特地区民间音乐的研究,可参见李亚芳:《透过文本:对西方传教士记录的鄂尔多斯音乐的历史民族音乐学考察与研究》,2011届中央音乐学院博士论文。、德国汉学家赫伯特·米勒(HerbertMüller,1885—1966)㉗Hartmut Walravens,Herbert Müller(1885-1966):Sinologe,Kunstha n dler,Jurist und Journalist:eine biobibliographische Skizze(Berlin:C.Bell,1992).Herbert Mueller;Herbert J.Devine Galleries,The Sunglin collection of Chinese art and archaeology,Peking:Catalog of exhibition,New York,May,Nineteen Thirty(New York:Herbert J.Devine Galleries,1930).、德国驻四川和云南领事佛瑞兹·魏司(MaxFriedrich“Fritz”Weiss,1877—1955)、德国东方学家费迪南德·莱辛(Ferdinand D.Lessing,1882—1961)、时在同济大学医学任教授的安东·沃德耶尔(AntonJ.Waldeyer,1901—1970)等。此外,丹麦探险家哈士纶(Henning Haslund-Christensen,1896—1948)及其后来的瑞典人蒙泰尔(Gosta Montell,1899—1975)于 1927 年至1930年间录制的蒙古土尔扈特部落的音响资料,也可在柏林音响档案馆内见到。㉘中文近年有关哈士纶录音的研究,可参见王雨桑:《哈士纶中国蒙古探险录音档案寻踪》,《音乐研究》2009年第1期,第20-21页。金经言:《关于现存德国的一批中国音乐唱筒的报告》,第10页。

欧斯特神父保存在柏林音响档案馆的中国音响资料是他1909年2至3月在蒙古地区录制的来自于山西、陕西、甘肃及河北的汉族人的歌曲。他“至少录制有50个中国音乐唱筒,其中10个唱筒存于柏林,余40个存于维也纳(也许已不存)。欧斯特所录唱筒内容为内蒙地区民歌现已复录回国有其中10个唱筒录音,内容为由山西、陕西和甘肃等地来鄂尔多斯定居的汉人所唱的民歌。”㉙Josephvan Oost,“Recueide chansons mongoles”,Anthropos 3(1908):219-233;“Chansonspopulairesde larégion desOrtos,”Anthropos 7(1912):161-193;372-388;765-783;892-919;“La musique chez les Mongols des Urdus”,Anthropos 10/11(1915/1916):358-396.

欧斯特除了将鄂尔多斯、土默特地区的汉族民歌录音外,1908至1915年还发表有《蒙古歌曲集》《鄂尔多斯汉族民歌》等数篇论文。㉚Erich M.von Hornbostel,“Ch’ao-t’ien-tz.Eine chinesische Notation und ihre Ausführungen”,Archiv für Musikwissenschaft(1918/19),p.498.论文标题的中译来自金经言:《几部研究中国音乐的西文著作》,《中国音乐》1995年第3期,第15页。霍恩博斯特尔显然对欧斯特神父研究有兴趣,在其1919年发表的论文《【朝天子】——一份中国乐谱及其演奏》(详见下节)一文中,他将欧斯特的论文《鄂尔多斯汉族民歌》列为参考书目之一。㉛Lee,“Wax Cylinders”,pp.52-58.金经言说“来辛于1930年至1933间在中国录有音乐唱筒约70个,采录地点和内容不详。无复制录音资料。”见《多声世界——金经言音乐文集》,第8页。

1902年至1905年在柏林攻读法学和东方学,1905年至1907年在柏林民俗博物馆工作,曾在北京大学任教、后任加利福尼亚大学伯克利分校东方语言系教授的莱辛于 1930年至1933年随瑞典地理学家、探险家斯文·赫定(Sven Anders Hedin,1865—1952)的中国西北探险队考察时录制了71个音筒。他的这些录音筒也交由柏林音响档案馆保存。㉜关于米勒在1912—1913年期间录制的100个音筒,详见JoannaLee,“Wax Cylinders:GemsfromtheEarly TwentiethCentury”,ACMR

特别值得注意的是赫伯特·米勒留存在柏林音响档案馆的中国音乐音响(100个蜡音筒)和相关的文字资料,尤其是他写给霍氏的关于在北京录制古琴曲的珍贵记录。㉝Report 13(2000):56-57.关于米勒在北京录制古琴曲及写给霍恩博斯特尔的信的英译,见唐世璋(John Thompson)的博客:http://www.silkqin.com/11misc/muller.htm Accessed:2017-11-21.米勒也曾发表过与中国音乐有关的文论。据发现这篇文章的金经言讲,该文是他与霍氏“合作的一篇报告稿,题为《中国音乐的新成分》”。此外,柏林民俗博物馆音乐民族学部还保存有米勒致霍氏的书信5封和一篇《关于中国北方的音乐表演》的短文。“书信中有四封发展北京东裱褙胡同63号,时间分别为1912年7月24日、1913年4月25日、1913年7月21日和1913年9月21日。米勒在这些信中主要向霍恩博斯特尔叙述了他对中国音乐的一些看法,也有他对中国音乐演出的一些感想,以及他用唱筒留声机的一些情况和困难。另一封信发自柏林,时间为1914年6月16日,也提到中国音乐的唱筒情况。那篇关于中国北方音乐演出的短文叙述了他对我国北方戏曲表演、某些乐器的印象和看法”。㉞金经言:《多声世界——金经言音乐文集》,第9页。

霍恩博斯特尔在主持柏林音响档案资料馆期间不仅接受西人采录的中国音响资料,他还有意识地通过在华西人获取中国音乐音响、音像资料。他与20世纪初在上海同济大学医学院工作过的柏林大学医学教授克劳德·杜·波里斯-雷蒙德(Claude du Bois-Reymond,1855—1925)的太太玛瑞·杜·波里斯-雷蒙德夫人(Marie du Bois-Reymond,1864—1937)的合作就是一例。关于霍氏与波里斯-雷蒙德夫人合作之缘起及其采录方式,曾经采访过杜·波里斯-雷蒙德夫人的王光祈在其《中国音乐史》一书中,曾有如下之清楚的交代:

……1908年左右,上海同济大学生物学教授、德人谛普氏(Du Bois-Reymond),偕其夫人寓居沪滨,其夫人性喜音乐,常将在华所听调子录下寄回德国。事为柏林大学比较音乐学教授、奥人荷尔波斯特氏(Hornbostel)所闻。乃寄采音机器一架(现在每架价值一百万马克左右,其采法甚为简易,人人皆可为之)到沪,嘱其采制。于是谛普夫人遂代为采制百余片。今春余曾往晤夫人,询其当时采制手续,据云:或者邀请中国音乐名手在家演奏,与以若干酬金,或者前往各处庙堂听僧奏乐,将其采下。惟七弦奏之音太低,不能采上片子云云。㉟王光祈:《中国音乐史》,长沙:湖南大学出版社2014年版,第185页。

波里斯-雷蒙德夫人在中国居住的六年期间(1908年—1914年)共在北京、宁波、青岛和上海等地至少录制了51个音筒,为她演奏(唱)的不仅有上海浦东、宁波和青岛的和尚、道士和走街串巷的职业和非职业艺人,甚至还有一位来自广东的时在同济大学医学院就读的大学生。㊱Lee,“Wax Cylinders:Gems from the Early Twentieth Century”,p.54.柏林音响档案资料馆还收藏有杜·波里斯-雷蒙德夫人“1908年5月2日至1914年6月25日间致霍恩博斯特尔的手写信21封。”㊲金经言:《多声世界——金经言音乐文集》,第6页。关于霍氏与杜波里斯-雷蒙德夫人间的通信,德国学者史通文(Andreas Steen)在其近期有关留声机在中国的论文中也有较详细的叙述,参见Andreas Steen,“Mitdem Phonographen in China(1903-1914):Technologien,Reiseziele und die Mobilit t des Klangs”,in Mechthild Leutner,and Klaus Mühlhahn eds.,Reisen in chinesischer Geschichte und Gegenwart:Erfahrungen,Berichte(Wiesbaden:Harrassowitz Verlag,2008),pp.136-139.此外,她在录音时还留有些录音记录,后来她还写有手稿《中国音乐札记》一部。其中记有她对中国城乡的音乐活动细微的观察。㊳Fredric Lieberman,Chinese Music:An Annotated Bibliography(New York:Garland Publishing,1979),p.81.

霍恩博斯特尔主持的柏林音响档案资料馆时收集保存的中国音乐录音,并非都是录制者在实地所录,也有些是早期纯商业性的音响制品,如奥地利人类学家理查德·特恩瓦尔德(Richard Thurnwald,1869—1954)寄给该馆的11个蜡制音筒,就是他在1906年的中国、香港、新加坡、马尼拉之行中购买的商业性录音。㊴Lee,“Wax Cylinders:Gems from the Early Twentieth Century”,p.53.

霍恩博斯特尔主持的柏林音响档案资料馆的这些采录于清末民初的录音、影像,其采录地点极为广阔,几乎涵盖了中国大部分内陆与边疆。其涉及的音乐体裁及题材亦包罗万象,不但有古琴曲、旧时宫廷艺人演奏的雅乐和专业艺人表演的戏曲、曲艺、宗教歌曲、器乐曲等,还包括商贾小贩的小调、民间歌谣等。有些音响和影像资料是录制者长期深入到相关地区,多次尝试才得以录制下来的。如德国驻成都领事官魏司在1912年就曾录制了数个蜡音筒。可惜这些音筒在寄回德国的途中遗失了。1913年,魏司又深入到四川凉山倮倮地区录制了数十个音筒,“内容为狩猎呼喊、放牧歌、摇篮曲、酒歌、情歌、婚礼歌曲、和拾柴时消磨时间的歌曲等”。㊵金经言:《多声世界——金经言音乐文集》,第12页。魏司的四川长江船工号子也是他经过多次努力才录制成的。㊶List and Reinhard eds.,The Demonstration Collection of E.M.von Hornbostel and the Berlin Phonogramm-Archiv,p.24.

1877年2月23日出生于瑞士苏黎世的魏司,早年在柏林大学的东方研究会学习法律和中文。1899年来华后,先是在青岛胶州做海关官员,1900年调到德国领事馆任翻译,先后在上海、广州、天津和南京任职。1905年他被调往重庆和成都,1911年起成为升为领事。在派驻四川期间,喜爱音乐、会弹钢琴的魏司开始接触到彝族的文化,并萌生了考察大凉山地区的念头。1913年11月他和新婚的妻子穿过了大柏和马鞭地区,把一些彝族歌曲录到蜡筒上。㊷有关魏司夫妇的生平、教育背景、在中国所就职的经历及其在中国各地所拍摄的照片和一些录音,可在https://themen.crossasia.org/weiss/leben/?lang=en网站上看到、听到。金经言和李正欣从柏林民俗博物馆保存的一份目录中证实,魏司录制的中国唱筒现共存有49个,一部分为1912年他滞留重庆时录制的川江号子、藏族猎歌、欧洲曲调但有中文填词的歌曲和成都士兵唱的国歌,共9个唱筒,另一部分,共40个唱筒,其中包括儿歌、新娘和葬礼歌曲、摇篮曲、告别歌、山地曲以及一些器乐曲。另外还有魏司的《倮倮歌曲》打字稿。㊸Lee,“Wax Cylinders:Gems from the Early Twentieth Century”,pp.55-57.此外,金先生还读到魏司1912年5月28日至1914年1月17日寄给霍恩博斯特尔的三封信。在1912年5月28日的信中,魏司提到“这些唱筒全部是所谓的长江上游的纤夫和船工的苦力号子。它们是第一次录在唱筒上。……这些苦力把沉重的船只从宜昌拉至重庆,以至长江(及其支流)的更上游。……唱筒的录音师这样进行的,我把这些人叫到我的住处,要求他们唱出他们熟悉的所有号子(这些号子我也已在逆流和顺流的多次旅行时熟悉。……剧烈的摆动和船体本身的振动不可能在船上进行录音。”在同年10月29日从成都发出的信中,魏司对霍氏没有收到他寄出的川江号子非常失望,“……花费了如此精力录成的唱筒您竟然没有收到,更令人遗憾的是从成都出发再去重录将更加困难。此外,这里根本不可能再录下嘉陵江上那些有价值的苦力号子。”1914年1月17日寄自成都的信中,魏司告诉霍恩博斯特尔,他又寄出一批重录的号子唱筒,“但愿您已收到船工号子的录音,这次我委托信得过的和非常友好的途径转送。”㊹值得庆幸的是,柏林民俗博物馆音乐民族学部保存的魏司录制的49个中国音乐唱筒,经中国艺术研究院金经言之手,“现已复录回国有其中42个唱筒录音,其中号子唱筒7个,余为彝族歌曲。”金经言:《关于现存德国的一批中国音乐唱筒的报告》收入《多声世界——金经言音乐文集》,第12页。

图3 魏司和他妻子Hedwig Margarete Weiss-Sonnenburg在四川㊺图3照片来源:https://themen.crossasia.org/weiss/leben/?lang=en Accessed:2017/11/20.

有意义的是,霍氏主持的柏林音响档案馆的这些音像资料不仅为中国音乐留下了可贵的声像资料,也为欧洲当时新兴的比较音乐学者们提供了原材料,正是由于有了这些音响资料,早期的比较音乐学者才对中国的民族民间音乐有了不仅仅是道听途说或基于古籍文本的研究。1927年4月28日正式在柏林大学注册入读的王光祈就提到:

柏林大学“比较音乐学”门,藏有各种民族音乐片子一万种以上。大部分皆系大学方面派人前赴各地,直接采制者。大凡研究“比较音乐学”的学生,如作博士论文,必须将片子上之调子,一一听出录下,加以解析(初学甚不容易)。只是空谈理论,不能考得博士。㊻王光祈:《中国音乐史》,长沙:湖南大学出版社2014年版,第184-185页。

另一个很有力的例子是1907至1910年在柏林音响档案馆担任过霍恩博斯特尔助手的德国音乐学家埃里希·费舍尔(Erich Fischer,1887—1977,王光祈译为“飞侠”)。在其1910年提交给柏林大学的博士论文《关于中国音乐的研究》中,费舍尔就充分利用了柏林音响档案馆的这些中国录音。费舍尔这篇论文通过对劳佛尔的两个音筒和波里斯-雷蒙德夫人7首录音的记谱及型态分析(其中包括笛、笙、扬琴、二胡、月琴和琵琶曲,以及为皮影戏演出伴唱的京剧唱段),开创了欧洲人利用中国音乐唱筒提供的实际音响来研究中国当代民间音乐的先河。㊼Erich Fischer,“Beitr ge zur Erforschung der chinesischen Musik”(aus dem Phonogrammarchiv des psychologche Instituts der Universit t- zu Berlin) (Leipzig: Breitkopf und H tel,1910),pp. 153-206. 参见金经言:《几部研究中国音乐的西文著作》,《中国音乐》1995 年第3 期,第15 页。

图4 Fischer,“Beitrge zur Erforschung der chinesischen Musik”㊽图4及谱1来源:Erich Fischer,“Beitr ge zur Erforschung der chinesischen Musik”(aus demPhonogrammarchiv des psychologche Instiuts der Universit t zu Berlin)(Leipzig:Breitkopf und H tel,1910).

费舍尔并非是唯一运用到波里斯-雷蒙德夫人等来华西人于20世纪初在中国各地录制的音响的西方学人。霍氏的同事、著名乐器学家萨克斯在其1940年出版的经典著作《乐器史》中,也参考引用了杜·波里斯-雷蒙德夫人在中国采录乐曲时写下的笔记《中国音乐札记》。㊾Curt Sachs,The History of Musical Instruments(New York:W.W.Norton,1940),pp.165 and 174.在其早些时(1930年)出版的德文《比较音乐学》中,萨克斯也采用了魏司录制的这首《四川船工号子》㊿Curt Sachs,Vergleichende Musikwissenschaft(Leipzig:Quelle and Meyer,1930),p.72.List and Reinhard eds.,The Demonstration Colection of E.M.von Hornbostel and the Berlin Phonogramm-Archiv,p.24.作为谱例。

用柏林音响档案资料馆中国录音筒作为主要研究素材的还有后来(1952年至1968年)担任过柏林音响档案资料馆长的德国民族音乐学家科特·莱茵哈德(KurtReinhard,1914—1979)。莱氏在其1956年出版的德文《中国音乐》一书中,也多用到米勒、波里斯-雷蒙德夫人的录音资料和照片,其书中的35个谱例和30张黑白照片大都取自柏林音响档案馆的收藏,包括霍恩博斯特尔记谱的曲牌【朝天子】(详见下节)。[51]KurtReinhard,ChinesischeMusik(Eisenach&Kassel:Erich R th Verlag,1956).此书出版后,周文中曾发表过书评,见Notes 14.2(Mach 1957):258-260.

谱1 Fischer,“Beitr ge zur Erforschung der chinesischen Musik”

谱2《四川船工号子》

谱3[52]图5、图 6、图7及谱3资料来源:Kurt Reinhard,Chinesische Musik(Eisenach&Kassel:Erich R th Verlag,1956).

图5 Chinesische Musik封面

图6 Chinesische Musik照片(吹笛)

图7 三弦

更有意义的是,至今仍有西方学者运用柏林音响档案资料馆的中国音像资料。新近完成的一篇专门研究四川船工与川江号子的博士论文中,出生在波兰、在意大利攻读博士的作者查义高(Igor Iwo Chabrowski)就多次引用到魏司的音响及影像资料。[53]Igor Iwo Chabrowski,“‘Tied to a Boat by the Sound of a Gong’:World,Work and Society Seen through the Work Songs of Sichuan Boatmen(1880s-1930s)”(PhD Thesis,European University Institute,2013).此论文已由荷兰莱顿的Brill出版社于2015年出版专书,见Igor Iwo Chabrowski,Singing on the River:Sichuan Boatmen and Their Work Songs,1880s-1930s(Leiden and Boston:Brill,2015).2009年,四川大学出版社根据魏司夫妇留下的文字和影像资料出版了中、德、英三种文字的《巴蜀老照片——德国魏司夫妇的中国西南记行》一书。[54]Tamara Wyss,Yesterday in the Land of Ba and Shu:Travels of Hedwig and Fritz Weiss in Southwest China(Chengdu:Sichuan University Press,2009).

霍恩博斯特尔主持柏林音响档案资料馆期间收藏的中国音像资料不但为欧洲学者研究中国音乐提供了原材料,为海外的中国学者也提供了直接或间接的帮助。如王光祈在撰写《中国音乐史》时,就多得益于费舍尔的研究,特别是其第十章《器乐之进化》一章所举的例子,更是直接引自费舍尔论文中有关中国音乐的例子,用王光祈自己的话说:

本章所举器乐两例,系选自德人飞侠(E.Fishcher)君一九○九年之博士论文,题为《中国音乐之研究》,曾载于《国际音乐会杂志》第十二卷。其材料系取于柏林大学留声机片部所藏中国音乐片子。……飞侠君论文中,本有调子十余种;余所以独取下列两种者(一为笙独奏,二为笛子、月琴合奏),以其属于“复音音乐”,因本书对于此项问题,前此尚未论及也。[55]王光祈:《中国音乐史》,长沙:湖南大学出版社2014年版,第184-185页。

王光祈1934年完成的博士论文《论中国古典歌剧》虽然是提交给波恩大学的,但其所用的资料也直接得益于柏林音响档案馆的中国录音:

比较音乐学家喜欢利用唱片,这一点为人所共知。虽然高亭公司出版了几百张关于中国戏曲的唱片,其中也有十几张关于古典戏曲的唱片,但仅此举仅为出口贸易,而在德国并无出售。幸亏霍恩博斯特尔教授先生出版的《东方音乐》(Musik des Orients,第五号,它在德国公开发行)中尚有一张关于古典戏曲的唱片,我曾将该唱片与1792年和1923年的两个版本作了比较……,各音程大体一致,只是在节奏上稍有出入。例如,1792年版本上的一些四分音符在唱片上有时就变成了加附点的四分音符。总的来说,唱片与1923年出版的书比较,有百分之九十是一致的。[56]王光祈:《论中国古典歌剧(1530-1860)》,金经言译,收入《王光祈文集·音乐卷》(上),成都:四川出版公司2009年版,第207-208页。

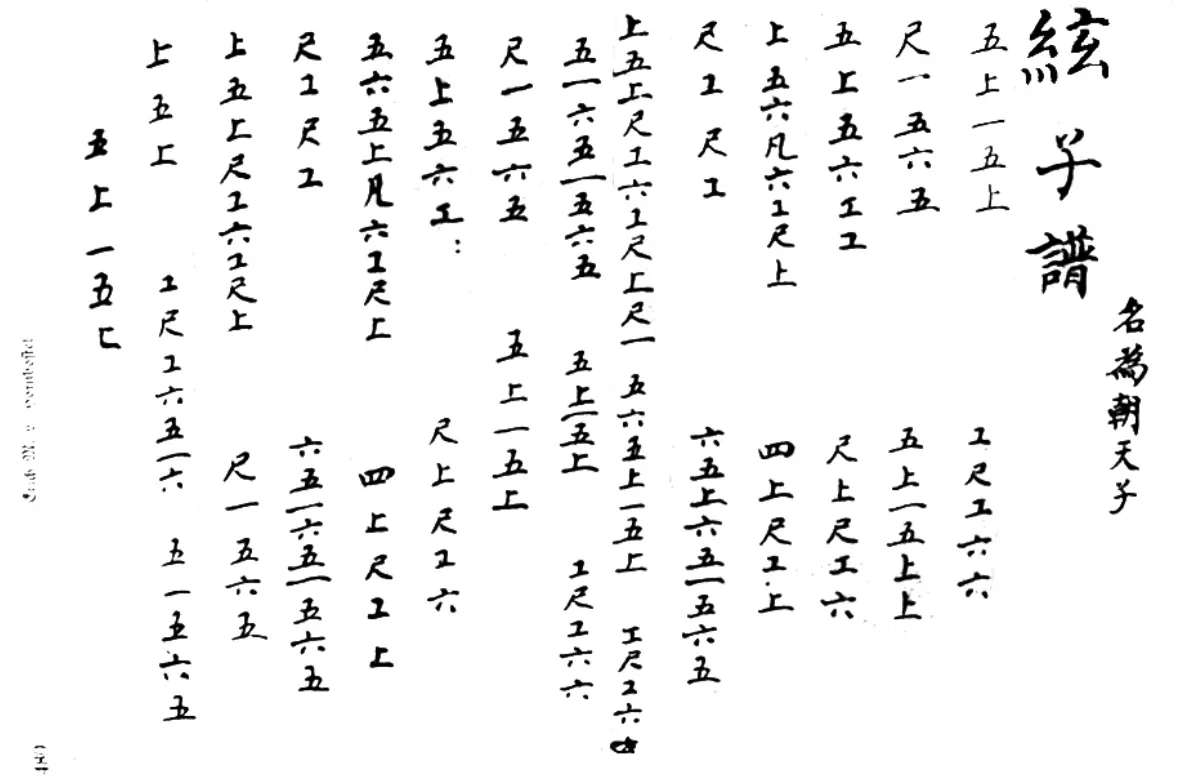

三、霍恩博斯特尔的中国音乐论文:《【朝天子】——一份中国乐谱及其演奏版本》

早在与王光祈相识之前,霍恩博斯特尔就已发表过有关中国音乐的专题论文一篇,即《【朝天子】——一份中国乐谱及其演奏版本》。此文发表在1918年10月创刊的《音乐学档案》上。[57]Erich M.von Hornbostel,“Ch’ao-t’ien-tz.Eine chinesische Notation und ihre Ausführungen”,Archiv für Musikwissenschaft1.4.(1919):477-498.据金经言,霍氏与米勒也曾发表过与中国音乐有关的“一篇报告稿,题为《中国音乐的新成分》(NeuesvonderchinesischenMusik)”发表于1918年。[58]金经言:《关于现存德国的一批中国音乐唱筒的报告》,收入《多声世界——金经言音乐文集》,第9页。此外,霍氏1930年在《人类学》(Anthropos)上还就中国语言发表过题目为《美洲的一种中国式表意文字》的文章。[59]Erich M.V.Hornbostel,“Chinesische Ideogramme in Amerika”,Anthropos 25.5/6(1930):953-960.

【朝天子】是我国流传很广的著名曲牌,属于朝会乐(亦称殿陛音乐)中之丹陛乐,用于朝会中群臣行礼时。乐器包括大鼓、方响、云锣、箫、管、笛、杖鼓、拍板、戏竹。[60]王耀华、杜亚雄:《中国传统音乐概论》,福州:福建教育出版社2004年版,第125页。但【朝天子】在民间戏曲和器乐曲中也有同名曲牌。现存有多种版本,包括苏州道教版本、无锡十番打击乐版本,上海吹打版本、辽南吹打版本、昆曲器乐曲牌和川剧和京剧版本。

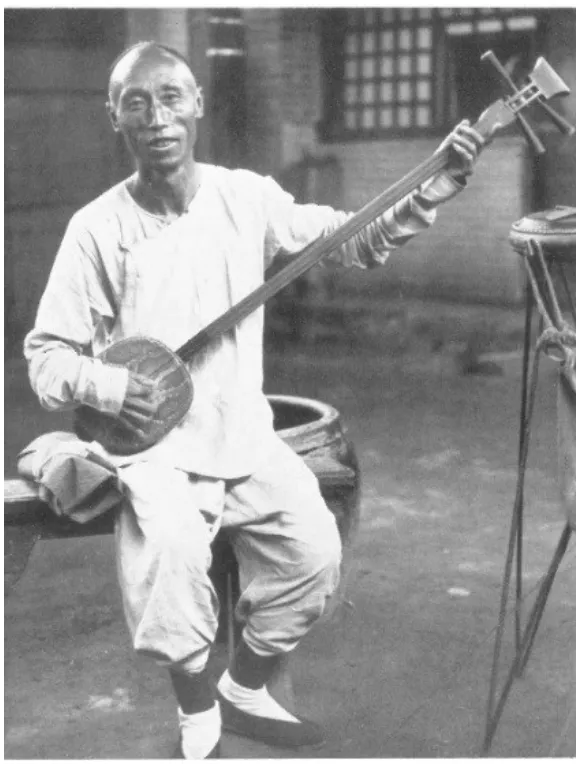

霍恩博斯特尔所记谱分析的是米勒1912至1913年从北京寄回德国的絃子(三弦)版的【朝天子】曲牌。同一曲牌米勒录有三种版本:两种三弦独奏版、一种四胡版和箫、笛、管合奏版。米勒同时还寄给霍氏两张演奏盲艺人的照片(见图8)和一份没有板眼的工尺谱(见谱4)。霍氏在其论文中对这几种录音和乐谱都进行了细致的对比分析。

图8 盲艺人

霍恩博斯特尔的文章以中国音乐简介开始,然后分析米勒所记的【朝天子】工尺谱(见谱4)。他首先将【朝天子】分为A B C D E五个乐句(见谱5),每个乐句又细分为a,b,c,d几个动机,每个动机由三个音组成,如第一乐句A的第一个动机为 bB(2)、C(4)、bE(1)三个音。在音高上,他根据五度相生法分析出七个音级,并用数字1-6按顺序标出:bE(1)、bB(2)、F(3)、C(4)、G(5)、D(6)(见谱6)。

谱4 【朝天子】工尺谱

谱5 【朝天子】

谱6 【朝天子】

对于霍恩博斯特尔的这些太过注重其“吹奏五度”理伦的乐句划分,以及动机分析,法国当代音乐学家皮卡尔(Fran ois Picard)持反对意见。但皮卡尔也承认霍氏的译谱除了节拍和节奏外是精确的,霍氏对比各种版本的综合性分析法(见谱7)也是有效、并有启发意义的。[61]Fran oisPicard,“CrossingStages,Crossing Countries,Crossing Times:InstrumentalQupaiinEuropean Scholarship”,in Alan R.Thrasher ed.,Qupai in Chinese Music:Melodic Models in Form and Practice(New York:Routledge,2016),pp.56-60.

谱7 霍恩博斯特尔的【朝天子】综合性分析谱

从霍恩博斯特尔文章后所附的参考文献来看,霍氏对当时域外中国音乐研究的历史和现状是很熟悉的,他的参考资料不仅包括法国人钱德明(Joseph Marie Amiot)、拉鲁瓦(Louis Laloy)、库朗(Maurice Courant)和比利时人阿里嗣(Jules van Aalst)的中国音乐专著,也囊括了美国人吉尔曼(Benjamin J.Gilman)中国音乐系统心理分析的专论和英国人慕阿德(A.C.Moule)有关中国乐器的长文。

四、霍恩博斯特尔与王光祈

1986年,俞人豪曾从“音乐进化论思想”“音乐文化圈论”“研究课题和治学风格”三个方面,探讨过王光祈与比较音乐学的柏林学派的关系。他具体提到:“在《中国乐制发微》(1928)一文中他根据霍恩博斯特尔所谓巴比伦的标准尺度为23厘米这一假设,确定黄钟律管之发音为717.4音分,与西洋的#f相近。在同一文中他详细论述了中国古代乐制‘三分损益律’与外国的关系问题,他最后的结论是:‘我们可以断定吾国乐制,非学自希腊,但是与古代巴比伦却有若干关系。’在《千百年间中国与西方的音乐关系》(1935年)一文中他更明确了中国乐律源于巴比伦的观点……”[62]俞人豪:《王光祈与比较音乐学的柏林学派》,《音乐探索》1986年第3期,第49页。

王光祈最早提到霍氏黄钟律管之发音为#f,是在他进入柏林大学之前。在1924年12月16日作序,中华书局1926年1月首版的《东西乐制之研究》“著者敬白”中,王光祈在讲述到西人推断“黄钟律管所发之音”时,就提到霍恩博斯特尔对黄钟正律的译解:

中国古代尺度,变迁频仍。究竟黄钟九寸应合今日尺度若干,迄无定说。因而黄钟律管所发之音,其高低如何,亦无从推断。至于拙著,则假定“黄钟倍律”为c,“黄钟正律”(即长九寸)为c1,“黄钟半律”为c2,以其便于讲解也。(西人著述中亦有译“黄钟”为c者。)此外或以黄钟为e1,或以黄钟为#f1(此说系得自之柏林大学音乐教授 Hornbostel。彼谓古代黄钟九寸,实等于西洋23公分Centimetre,其所发之音应为#f1云云)。要皆莫衷一是。……又,本书所述亚剌伯十七律制,系更加德国普通著述而言。惟就Hornbostel教授所考,则为二十四律,而非十七律。[63]王光祈:《东西乐制之研究》,收入《王光祈文集·音乐卷》(下),第106页。

在1925年11月5日写就的《东方民族之音乐》“自序”中,王光祈又援引霍氏在南美的实地研究为自己的“世界三大乐系”理论提供依据:

“中国乐系”不但流入四邻各国,并且南渡爪哇,西涉南洋群岛,以至于南美洲。据奥国音乐学者Hornbostel君(现为柏林大学教授),亲往南美考察,发现中国律管制度早已流传该洲。最近且在秘鲁掘一银笛,其笛距离远近,恰与中国笛孔计算之法相同。大约中国乐制系从南洋群岛辗转流入南美,盖因南洋群岛土人所用,亦系中国律管制度,故知之也。至于暹罗、缅甸两处,本为中国文化传播之地,然该两处乐制同时受“波斯亚剌伯乐系”影响,故其来源不甚分明。[64]王光祈:《东西乐制之研究》,收入《王光祈文集·音乐卷》(下),第408页。

虽然对霍氏将黄钟之音理解为“西洋之#f1”存疑,但王光祈在其译谱实践中仍不忘提醒读者霍氏之说:

我译中国乐谱,常以中国黄钟译为西洋之c1,但事实上黄钟之音究竟等于西洋何音,到现在尚未有定论。我国古代以黄钟为九寸。惟古代九寸,究竟等于现代中国长度若干,至今未决,所以我们亦不敢妄断。据德国柏林大学教授Hornbostel君言,中国古代黄钟九寸,当等于西洋23centimeter之长。因彼在中国所得之排箫,以及南洋南美所传播之黄钟律管,其长度皆是如此也。假使此种揣测不错,则黄钟之音应等于西洋之#f1。此外法国人有译黄钟为e1者,英国人、日本人、德国人有译黄钟为c1或为f1者,议论纷纭,莫衷一是。我以为这个问题若要解决,必须在中国地内掘得上古之律管或尺子,然后始能下一确答。[65]王光祈:《东西乐制之研究》,收入《王光祈文集·音乐卷》(下),第420页。

在其1931年2月26日作序,1934年9月由中华书局首版的《中国音乐史》中,王光祈再一次提到:

中国历代论律者,除《吕氏春秋》与《史记》外,既多以黄钟为九寸,吾人为计算便利起见,亦姑从九寸之说。但九寸究合今尺若干,至今犹无定论。据柏林大学教授荷尔波斯特(Hornbostel,奥人)考证中国古籍,并参考南洋、南美各处所流传之黄钟律管,遂断定黄钟九寸,等于西尺二十三公分(23 cm)。[66]王光祈:《中国音乐史》,收入《王光祈文集·音乐卷》(上),第82页。

王光祈不仅熟悉霍恩博斯特尔的黄钟长度与律管算法的研究,他进入到柏林大学不久,俩人还在一起进行过黄钟律管的实验:

余于一九二七年六月二十四日,曾在柏林大学教授荷尔波斯特(Hornbostel)家中,与彼共同实验一次。彼曾制有黄钟律管一支,系铜质,其直径为西尺0.9公分。其长度为西尺23公分。管中实以铜柱,柱下有柄,可以自由上下伸缩。柱上刻有西尺公分数目。如此,则只须一根黄钟律管,便可直将其余各律求出。因为每次稍将该柱向吹口一端上升一点,则管中空间长度便缩短一点。同时又可于柱上公分数目,稽核其长短究有若干故也。我们实验之时,其空气为摄氏寒暑表零度上十五度。先将黄钟律管一吹,同时又吹“量音器”与之比较,以便察出该管所发之音,其颤动数为何。(按量音器系一根弹簧所制成。弹簧之上,有针可以移转。针愈移,则弹簧能够颤动之长度,愈为缩短,其音亦愈高,其颤动数亦愈多。此外,尚有半圆形铜板,附于该器之上,刻有数目以便使该针每次移转之时,皆可在板上察出究竟移了许多,同时即可由此算出其颤动数。)我们一面吹律管,一面吹“量音器”;并将该器之针逐渐移动,一直移到管上之音与器上之音完全相同。(自然是只凭听觉判断。但此君辨音能力很大,从前彼能辨出“十六分之一音”的差别。现在年事渐老,已只能辨出“八分之一音”的差别。至于普通人,则往往对于“四分之一音”的差别,亦已不能辨出矣。)查其颤动数,实为346.5vd(按vd二字母,系表示“复颤动”之意),等于西洋五线谱之f1。其公式如下:(按该教授从前实验所得黄钟之音,为五线谱上之#f1,其颤动数,实为366.5vd;与我们此次所验者相较约差半音。余尝以此询彼。彼谓“或系实”“验时,听音未准之故。此类实验,至少非数十次以上,殆难望其精确”云云。但数目即或有错,而计算方法却极正确。[67]王光祈:《中国音乐史》,收入《王光祈文集·音乐卷》(上),第87-88页。

1920年代初,王光祈还向国人推荐、甚至为北平国立图书馆购买过霍恩博斯特尔翻译的“英儒爱理斯(A.J.Ellis)一八八五年在美术学会之讲演”——《论各民族的音阶》:

此文曾由柏林大学教授荷尔波斯特(Hornbostel)译为德文,登在《比较音乐学杂志》(Sammelb nde für vergleichende Musikwissenschaft)第十一卷第一页至第七十五页。关于亚剌伯琵琶一段,在第十六页至第十九页。……此项德文杂志余于数年前,曾为国立北平图书馆买了一册,价值三十马克(约合现在国币三十元),读者可以取来参考。[68]王光祈:《中国音乐史》,收入《王光祈文集·音乐卷》(上),第114页。

王光祈虽然不是霍恩博斯特尔麾下的博士生,但他的博士论文在研究方法上颇受霍氏的影响。1934年12月王光祈在其由日内瓦中国国际图书馆所属《东西文化》杂志社出版的德文版《论中国古典歌剧》“前言”中就以鸣谢的方式提到霍氏对他的影响:“尽管本文以我多年悉心研究的中国史料作为依据,但就方法而言,还是受到了欧洲的影响。这一点要感谢教授席德迈尔(Schiedermair)和霍恩博斯特尔(Hornbostel)两位先生。”在论文后所附的“我的简历”中,王光祈又提到他与霍氏的师生关系:“从1922年起攻读音乐学,并在柏林随一位德国私人音乐老师学习小提琴和音乐理论。1927年4月28日入柏林大学,并以音乐学作为主课攻读达七个学期之久(曾从师于教授霍恩博斯特尔、教授舍尔林先生、教授沃尔夫、教授萨克斯诸先生)。”[69]王光祈:《论中国古典歌剧(1530—1860)》,金经言译,收入《王光祈文集·音乐卷》(上),第202、248-249页。

结 语

以上,笔者从霍恩博斯特尔主管柏林音响档案资料馆期间的中国音响收藏及其应用、霍氏本人的中国音乐论著以及霍恩博斯特尔与王光祈的交往三个方面对柏林比较音乐学家与中国音乐的关系进行了分析综述。从提供的例证可以看出,德国柏林比较音乐学派的创建伊始即与中国音乐有关。霍氏主持的柏林音响档案馆的这些音像资料不仅为中国音乐留下了可听、可见的声像资料,也为域外中国音乐研究提供了原材料。由于有了这些音响资料,早期的比较音乐学者才对中国的民族民间音乐有了不仅仅是道听途说或基于古籍文本的研究。霍氏本人对中国传统曲牌【朝天子】的译谱和形态研究,进一步证明中国音乐在比较音乐学派研究领域中占有一席之地。霍恩博斯特尔与王光祈的交往互动的例证亦表明王光祈与柏林比较音乐学派之间的关系已不仅仅局限于学术理念和研究方法上,更深入到了个人交往的层面。